Что такое детектор нуля и для чего он используется. Как работает схема детектора нуля. Какие основные элементы входят в состав детектора нуля. Где применяются детекторы нуля в электронике и электротехнике. Как собрать простой детектор нуля своими руками.

Что такое детектор нуля и принцип его работы

Детектор нуля (также называемый детектором перехода через ноль) — это электронное устройство, которое определяет момент перехода переменного напряжения через нулевое значение. Принцип работы детектора нуля основан на сравнении мгновенного значения входного сигнала с нулевым потенциалом.

Когда синусоидальное напряжение сети проходит через нулевое значение, детектор генерирует короткий импульс. Эти импульсы используются для синхронизации работы различных электронных устройств с сетевым напряжением.

Основные функции детектора нуля:

- Определение момента перехода сетевого напряжения через ноль

- Генерация синхроимпульса при переходе через ноль

- Обеспечение гальванической развязки от сети

- Формирование прямоугольных импульсов из синусоидального сигнала

Детектор нуля позволяет точно определить начало каждого полупериода переменного напряжения, что необходимо во многих схемах управления и регулирования.

Схемотехника детектора нуля

Существует несколько вариантов схем детектора нуля, но большинство из них включает следующие основные элементы:

- Входной делитель напряжения

- Компаратор

- Оптрон для гальванической развязки

- Выходной формирователь импульсов

Рассмотрим принципиальную схему простого детектора нуля:

Схема детектора нуля на оптопаре:

- Входное напряжение 220В подается через резистор R1 на диодный мост VD1-VD4.

- Выпрямленное напряжение поступает на базу транзистора VT1 через резистор R2.

- При положительной полуволне VT1 открывается и светодиод оптрона VU1 загорается.

- При отрицательной полуволне VT1 закрыт, светодиод не горит.

- Фототранзистор оптрона формирует выходные импульсы, соответствующие переходам через ноль.

Такая схема обеспечивает надежное определение нуля и гальваническую развязку от сети. Она широко применяется в различных устройствах управления.

Применение детекторов нуля в электронике

Детекторы нуля нашли широкое применение в различных областях электроники и электротехники. Рассмотрим основные сферы их использования:

1. Регуляторы мощности

В симисторных и тиристорных регуляторах детектор нуля обеспечивает точное определение момента для подачи управляющего импульса. Это позволяет плавно регулировать мощность нагрузки без помех.

2. Системы управления электроприводом

Детектор нуля используется для синхронизации работы преобразователей частоты и устройств плавного пуска электродвигателей.

3. Источники бесперебойного питания

В ИБП детектор нуля обеспечивает синхронизацию выходного напряжения инвертора с сетью при переключении.

4. Измерительная техника

Детекторы нуля применяются в цифровых осциллографах, анализаторах спектра и других измерительных приборах для синхронизации.

5. Системы сбора данных

В системах мониторинга электросетей детектор нуля обеспечивает точную привязку измерений к фазе напряжения.

Таким образом, детекторы нуля являются важным элементом во многих электронных устройствах, обеспечивая их корректную работу и синхронизацию с сетью.

Особенности проектирования детекторов нуля

При разработке схем детекторов нуля необходимо учитывать ряд важных факторов:

Помехозащищенность

Детектор должен надежно работать в условиях сетевых помех и наводок. Для этого применяются:

- Фильтры на входе схемы

- Триггеры Шмитта для формирования четких фронтов

- Гистерезис в компараторах

Быстродействие

Для точного определения момента перехода через ноль схема должна иметь минимальное время задержки. Этого добиваются за счет:

- Использования быстродействующих компараторов

- Оптимизации цепей обратной связи

- Применения скоростных оптронов

Температурная стабильность

Параметры детектора не должны существенно меняться при колебаниях температуры. Для этого используют:

- Прецизионные резисторы с малым ТКС

- Термокомпенсированные источники опорного напряжения

- Симметричные дифференциальные каскады

Правильный учет этих факторов позволяет создать надежный и точный детектор нуля для конкретного применения.

Сравнение различных типов детекторов нуля

Существует несколько основных типов схем детекторов нуля, каждый из которых имеет свои особенности:

1. Детектор на оптроне

Преимущества:

- Простота схемы

- Надежная гальваническая развязка

- Невысокая стоимость

Недостатки:

- Относительно низкое быстродействие

- Зависимость параметров от температуры

2. Детектор на компараторе

Преимущества:

- Высокое быстродействие

- Точность определения нуля

- Возможность регулировки порога срабатывания

Недостатки:

- Отсутствие гальванической развязки

- Чувствительность к помехам

3. Детектор на специализированной микросхеме

Преимущества:

- Высокая надежность

- Малые габариты

- Встроенные функции защиты

Недостатки:

- Высокая стоимость

- Ограниченные возможности модификации

Выбор конкретного типа детектора зависит от требований к устройству, условий эксплуатации и бюджета проекта.

Практические советы по изготовлению детектора нуля

Если вы решили самостоятельно собрать детектор нуля, вот несколько полезных рекомендаций:

Выбор компонентов

- Используйте качественные компоненты от проверенных производителей

- Выбирайте резисторы с допуском не более 1%

- Применяйте керамические конденсаторы для фильтрации помех

- Отдавайте предпочтение быстродействующим оптронам

Монтаж схемы

- Используйте качественный паяльник с регулировкой температуры

- Применяйте припой с флюсом для электроники

- Обеспечьте надежную изоляцию высоковольтной части схемы

- Используйте экранированные провода для сигнальных цепей

Настройка и проверка

- Проверьте правильность монтажа перед подачей напряжения

- Используйте осциллограф для контроля формы выходных импульсов

- Проверьте работу схемы при разных уровнях входного напряжения

- Убедитесь в отсутствии ложных срабатываний при наличии помех

Соблюдение этих рекомендаций поможет вам создать надежный и эффективный детектор нуля своими руками.

Перспективы развития технологии детекторов нуля

Технология детекторов нуля продолжает развиваться, открывая новые возможности для их применения:

Интеграция с микроконтроллерами

Современные микроконтроллеры часто имеют встроенные компараторы и АЦП, что позволяет реализовать функцию детектора нуля программно. Это упрощает схемотехнику устройств и расширяет их функциональность.

Использование цифровых изоляторов

Вместо традиционных оптронов все чаще применяются цифровые изоляторы на основе КМОП-технологии. Они обеспечивают более высокое быстродействие и лучшую температурную стабильность.

Применение в системах «умный дом»

Детекторы нуля становятся важным элементом систем управления освещением и электроприборами в «умных домах». Они обеспечивают точное регулирование мощности и экономию энергии.

Использование в возобновляемой энергетике

В инверторах солнечных и ветряных электростанций детекторы нуля играют ключевую роль для синхронизации с сетью. Развитие этой области стимулирует совершенствование технологии.

Таким образом, детекторы нуля остаются востребованным элементом современной электроники, а их возможности продолжают расширяться.

Фазное регулирование нагрузки переменного тока с помощью FLProg / FLProg corporate blog / Habr

Выдался свободный денёк и я решил наконец то опробовать блок скоростного счетчика в режиме линии задержки. Этот режим создавался в основном для реализации фазного регулирования нагрузки, но до сих пор я не успевал его обкатать в реальном применении. Думаю уже пора.Обвязку блока я сделал по этой схеме:

На оптопаре PC814 собран детектор нуля. Поскольку блок работает на прерываниях, то входом детектора нуля могут служить только входы контроллера к которым привязываются аппаратные прерывания. В случае UNO это входы D2 и D3.

На оптосимисторе MOC3023 собран блок управления симистором. Для управления этим блоком можно выбрать любой свободный цифровой выход контроллера.

Схема проекта

Res — Аналоговый вход. На входе стоит переменный резистор.

Поскольку все оптопары отличаются — необходимо произвести настройку блока Scalе. Для этого на время модернизируем проект.

Теперь значение задержки раз в секунду будет выводится в Ком-порт. Для чего это нужно? Поскольку передний фронт импульса с детектора нуля приходит немного раньше истинного момента перехода синусоиды через 0 (в момент потухания светодиода оптопары), то нам необходимо определить это время для задания его в качестве 100% значения мощности на нагрузке. Вот настроечные параметры для блока Scale.

Зальем программу в контроллер и запустим монитор компорта. При вращении переменного резистора лампа будет либо гореть либо мерцать.Вот как это выглядит.

Добиваемся равномерного максимального горения. Значение полученное через компорт записываем. Это значение будем заносить в поле «Нижний предел выходного значения» Scale. Теперь отстроим вторую границу. Опять поменяем значения в блоке Scale

Длительность полупериода сетевого напряжения составляет 10000 микросекунд. Но у нас импульс сдвинут 1102 микросекунды раньше. Соответственно что бы установить полный ноль мощности необходимо максимальную задержку увеличить на столько-же. Можно конечно просто выставить 11102, но лучше проверить. Зальем программу в контроллер и запустим монитор компорта. Добиваемся момента перехода с мерцающего горения в полное потухание. Значение из компорта записываем. Вот как это выглядит.

Ну и тетерь можно использовать полученные значения. Заполняем блок Scale

Ну вот что получилось

Теперь можно убирать блоки генератора и передачи данных компорта, а на вход Scale подавать необходимое Вам регулирующее значение. Обратите внимание в поле «Верхний предел входного значения» блока Scale необходимо занести значение регулирующей величины соответствующее 0 мощности на нагрузке, а в поле «Нижний предел входного значения» значение соответствующее 100% мощности.

habr.com

Схема для обнаружения нуля в сети 220В

Это несложное устройство используется для обнаружения нуля в сети 220В, а именно точки, в которой амплитуда напряжения сети падает ниже 1,2 В. После обнаружения нуля система генерирует на своем выходе импульс напряжения, который подаётся например на микроконтроллер управления.

Устройство может оказаться полезным при построении фазовых регуляторов мощности, в которых необходимо определение точки нуля для правильного отсчета задержки включения симистора.

Система также будет нужна при изготовлении многоканальных регуляторов мощности. Выход схемы изолирован от опасного напряжения сети с помощью оптрона.

Схема детектора нуля

Схема электрическая детектора нуля сети

Схема электрическая детектора нуля сетиК разъему 220 В прилагается переменное напряжение от электросети. Выпрямляется оно диодным мостом Br1 (1A). Элементы R3 (100k), D1 (1N4007) и C1 (100uF),а также стабилитрон D2 (любой на 12 В) образуют простой блок питания для транзистора T2 (BC547) и оптотранзистора (CNY17). Резисторы R1 (100k) и R2 (100k) задают нужный потенциал базы транзистора Т1 (BC547).

Основную часть времени T1 открыт и запирает транзистор T2, светодиод оптрона не горит. Когда напряжение в сети падает ниже 1.2 В — транзистор Т1 будет закрыт, а T2 благодаря делителю на R4 (10k) и R5 (10k) откроется и загорится светодиод в оптроне. Такое состояние сохраняется до тех пор, пока напряжение в сети не превысит 1.2 В. Резистор R6 (1.2 k) ограничивает ток протекающий через оптопару. В результате на выходе схемы, то есть разъеме uC, будет появляться импульс при каждом переходе напряжения сети через ноль.

2shemi.ru

Детектор перехода через ноль

радиоликбез

Некоторые радиоэлектронные устройства требуют для своей работы синхронизации с сетевым напряжением. Большинство подобных устройств обеспечивают синхронизацию напряжения в момент перехода сетевого напряжения через ноль и требуют для своей работы уменьшения напряжения, например, с помощью сетевого трансформатора.

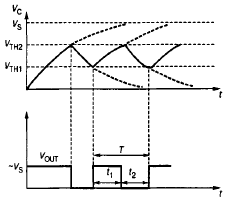

Приведенная ниже простая схема не требует применения трансформатора и имеет полную гальваническую развязку от сети переменного тока. Она обеспечивает на выходе короткий отрицательный импульс в момент, когда напряжение фазы становится положительным (рис.1).

Рис.1

Принципиальная схема устройства показана на рис.2. При отрицательной полуволне фазного напряжения, конденсатор С1 заряжается до напряжения стабилизации стабилитрона VD2 через резистор R1 и диоды VD1, VD3. В момент, когда напряжение фазы переходит через ноль и становится положительным, транзистор VT1 открывается и через светодиод в оптопаре IC1 протекает ток. В то же время, открытие транзистора VT1 приводит к разрядке конденсатора С1, поэтому транзистор открывается на очень короткое время, что обеспечивает получение короткого отрицательного импульса на выходе устройства. Длительность импульса зависит от емкости конденсаторе С1, поэтому при необходимости ее можно изменять, варьируя емкостью конденсатора. При емкости конденсатора, указанной на рис. 2, длительность выходного импульса будет около 1 мс.

Рис. 2 детектор нуля, схема

В схеме можно использовать конденсатор и резисторы любых типов. Транзистор можно заменить КТ3102А, ВС547 и им подобными. В качестве оптопары IC 1 можно использовать РС817. Диоды VD1, VD3 могут быть любые выпрямительные на напряжение более 400 В.

И.А Коротков

radiopolyus.ru

4.3.2. Детектор пересечения нуля

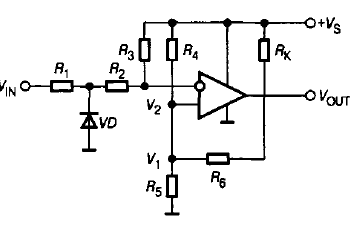

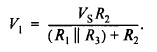

Компаратор можно использовать для преобразования гармонических колебаний в симметричные прямоугольные. Такое преобразование может выполнить схема, называемая нуль-органом, или детектором пересечения нуля. На Рис. 7 представлена схема нуль-органа на компараторе с однополярным питанием и выходом с открытым коллектором.

Рис. 7. Схема нуль-органа

Делитель напряжения R4, R5 устанавливает опорное напряжение V1 на неинвертирующем входе. Если выбрать R1 + R2 = R5 (при R3= R4), то условие переключения компаратора Vx = V2 будет удовлетворено при VIN = 0 . Сопротивление резистора положительной обратной связи R6 выбирается очень большим по сравнению с R5 (R6 = 2000R5), для того, чтобы гистерезис переходной характеристики компаратора был малым, обычно AV1 < 10 мВ. В то же время наличие даже столь малого гистерезиса заметно ускоряет переключение компаратора. Диод VD включен для того, чтобы потенциал инвертирующего входа компаратора никогда не опускался ниже -0.1 В. При отрицательном напряжении на входе диод смещается в прямом направлении. Тогда напряжение в точке соединения резисторов R1 и R2 приблизительно будет равно -0.7 В.

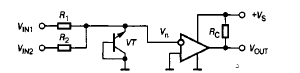

Сравнение напряжений противоположной полярности

Схема компаратора, приведенная на Рис. 8, сравнивает абсолютные величины двух напряжений, имеющих противоположные полярности.

Рис. 8 Схема сравнения абсолютных величин

напряжений, имеющих противоположные полярности

Схема сравнения абсолютных величин напряжений, имеющих противоположные полярности Результирующее напряжение Vn на инвертирующем входе компаратора определяется cоотношением

что при Rt = R2 дает Vn = (Vin1 + Vin2)/2.

Транзистор VT в диодном включении защищает вход компаратора от отрицательных перенапряжений, что требуется в случае, если компаратор имеет однополярное питание. Если необходимо, небольшой гистерезис переходной характеристики компаратора может быть получен методами, рассмотренными выше. Выходное напряжение схемы принимает высокий уровень (Vout = Vs) в том случае, если положительное напряжение по абсолютной величине меньше отрицательного.

Мультивибраторы

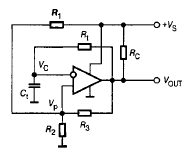

Автоколебательный мультивибратор

На Рис. 9а представлена схема генератора прямоугольных сигналов (мультивибратора) на компараторе с однополярным питанием и выходом с открытым коллектором, использующая минимум компонентов.

Рис. 9. Простейший автоколебательный мультивибратор.

а — схема, б — временные диаграммы

Выходная частота определяется постоянной времени RtCt, а ширина петли гистерезиса устанавливается отношением сопротивлений резисторов R1 R2 и К3. Считаем, что Rc<<R3. Максимальная частота ограничена только задержкой переключения компаратора и емкостью нагрузки, которая снижает скорость нарастания выходного напряжения.

При анализе этой схемы предположим, что в первый момент после включения напряжения питания Vs, конденсатор Ct разряжен, а выходное напряжение имеет высокий уровень (напомним, что для этого необходимо, чтобы напряжение на инвертирующем входе было бы равно или меньше, чем на неинвертирующем). Напряжение на неинвертирующем входе Vp в таком случае равно

Если Ri = R2 = R3, тогда

Когда конденсатор Q зарядится через резистор Rt до напряжения, равного Кь выход компаратора переключится. При 0 значение Vp уменьшится до величины

.

(4.6)

.

(4.6)

Конденсатор Ct теперь начнет разряжаться. Когда напряжение на конденсаторе уменьшится до значения, равного К2, напряжения на выходе компаратора и на неинвертирующем входе вернутся к прежним значениям VOUT = VS ; Vp = V1) и весь цикл повторится снова. Для приведенной схемы при условии R1 = R2 = R3 и учитывая, что времена заряда и разряда Ct в установившемся режиме примерно равны (t1 = t2 ~ 0.57), можно найти период колебаний Т из уравнения

Решение этого уравнения относительно Т с учетом того, что V1 = 2V2, имеет вид

Т = 1.388RtСt (4.8)

studfile.net