Как были изобретены первые электрические источники света. Какие преимущества и недостатки имеют дуговые лампы. Почему их применение ограничено сегодня. Какие альтернативные технологии освещения пришли им на смену.

Открытие электрической дуги В.В. Петровым

Первооткрывателем электрической дуги по праву считается русский ученый Василий Владимирович Петров. В 1802 году, изучая свойства электрического тока, он соединил два угольных стержня с полюсами созданной им мощной гальванической батареи. При сближении концов стержней между ними возникла яркая светящаяся дуга.

Петров подробно описал это явление в своей книге «Известие о гальвани-вольтовских опытах», вышедшей в 1803 году. Он не только описал открытое явление, но и указал на возможности его практического применения для освещения, плавки металлов и других целей. Тем самым Петров впервые высказал мысль о практическом использовании электрического тока.

Однако из-за того, что книга Петрова была издана только на русском языке, многие зарубежные ученые не смогли ознакомиться с его открытием. Поэтому оно на десятилетие оказалось забытым, а имя Петрова не получило должного признания за рубежом.

Повторное открытие и исследования Г. Дэви

В 1810 году опыты Петрова повторил английский ученый Хэмфри Дэви. Он использовал мощную гальваническую батарею из 2000 элементов и наблюдал яркое свечение между двумя угольными электродами. Дэви назвал это явление «вольтовой дугой».

Дэви установил, что основным источником света являются раскаленные добела концы угольных электродов, а не сама дуга. Он также обнаружил, что положительный электрод сгорает примерно вдвое быстрее отрицательного.

Именно Дэви часто ошибочно приписывают честь первооткрывателя электрической дуги, хотя его опыты были проведены на 8 лет позже Петрова.

Создание первых дуговых ламп

Наблюдения Петрова и Дэви легли в основу создания первых электрических источников света — дуговых ламп. Основной проблемой при их конструировании была необходимость поддерживать постоянное расстояние между электродами по мере их сгорания.

Первые работающие дуговые лампы появились в 1840-х годах. В 1844 году французский физик Жан Бернар Леон Фуко создал дуговую лампу с механизмом автоматического сближения электродов. В 1860-х годах русский изобретатель А.И. Шпаковский разработал дуговую лампу с комбинированным электромагнитным и механическим регулятором.

Однако эти конструкции были сложными и ненадежными. Требовалось создать простую и удобную в эксплуатации дуговую лампу для массового применения.

Изобретение «электрической свечи» П.Н. Яблочкова

Важный шаг в совершенствовании дуговых ламп сделал русский электротехник Павел Николаевич Яблочков. В 1876 году он изобрел «электрическую свечу» — дуговую лампу без регулятора.

В лампе Яблочкова угольные стержни располагались параллельно и разделялись изолирующей прослойкой. При пропускании тока между концами стержней возникала дуга. По мере сгорания углей испарялась и изолирующая прослойка, поддерживая горение дуги.

Простота и удобство «свечей Яблочкова» обеспечили им широкое распространение. Они использовались для освещения улиц и площадей Парижа, Лондона, Берлина и других городов мира. Изобретение Яблочкова стало настоящим прорывом в развитии электрического освещения.

Основные конструкции дуговых ламп

В конце XIX — начале XX века было разработано множество конструкций дуговых ламп. Основные их типы:

- Лампы с открытой дугой — простейший вариант, где дуга горит на открытом воздухе.

- Лампы с закрытой дугой — дуга помещена в колбу с нейтральной атмосферой для замедления сгорания электродов.

- Лампы с дифференциальным регулятором — автоматически поддерживают постоянное расстояние между электродами.

- Лампы с последовательным включением — позволяли подключать несколько ламп в одну цепь.

Наиболее совершенными считались лампы немецкой фирмы «Сименс и Гальске» и американские лампы системы Джандуса с закрытой дугой.

Преимущества и недостатки дуговых ламп

Дуговые лампы обладали рядом важных достоинств:

- Высокая яркость и сила света

- Хорошая цветопередача, близкая к дневному свету

- Возможность создания мощных прожекторов

- Простота конструкции (в некоторых типах ламп)

Однако им были присущи и существенные недостатки:

- Необходимость частой замены электродов

- Сложность регулирования силы света

- Неравномерность освещения из-за колебаний дуги

- Ультрафиолетовое и инфракрасное излучение

- Пожароопасность при использовании открытой дуги

Эти недостатки ограничивали применение дуговых ламп, особенно для бытового освещения.

Области применения дуговых ламп

Несмотря на недостатки, дуговые лампы нашли широкое применение там, где требовалось мощное освещение:

- Уличное и площадное освещение городов

- Освещение крупных промышленных объектов

- Прожекторы и маяки

- Осветительные установки в театрах и киностудиях

- Проекционные аппараты в кинотеатрах

Особенно эффективно дуговые лампы использовались в морских маяках. Их яркий свет был виден на расстоянии до 30 км.

Развитие газоразрядных ламп

В начале XX века на смену угольным дуговым лампам пришли более совершенные газоразрядные источники света. Основные типы:

- Ртутные лампы высокого и сверхвысокого давления

- Натриевые лампы низкого и высокого давления

- Металлогалогенные лампы

- Ксеноновые лампы

Эти лампы сохранили принцип электрического разряда, но обладали гораздо большим сроком службы и лучшими характеристиками.

Дуговые ртутные лампы (ДРЛ)

Наиболее распространенным типом газоразрядных ламп стали дуговые ртутные лампы высокого давления (ДРЛ). Их основные преимущества:

- Высокая светоотдача (до 60 лм/Вт)

- Большой срок службы (до 15000 часов)

- Компактность

- Возможность работы при низких температурах

ДРЛ широко применялись для уличного и промышленного освещения. Однако у них были и существенные недостатки — плохая цветопередача, длительный разогрев, невозможность диммирования.

Современные технологии освещения

В настоящее время классические дуговые лампы практически не используются. Их вытеснили более эффективные источники света:

- Люминесцентные лампы

- Светодиодные светильники

- Индукционные лампы

- Плазменные источники света

Эти технологии обеспечивают лучшую энергоэффективность, больший срок службы, возможность управления яркостью и цветом освещения.

Проблема светового загрязнения

Развитие технологий освещения привело к значительному увеличению яркости ночного освещения городов. Это вызывает ряд проблем:

- Нарушение естественных биоритмов человека и животных

- Сложности в проведении астрономических наблюдений

- Дезориентация перелетных птиц

- Изменение поведения ночных животных

- Избыточное потребление электроэнергии

Для решения этих проблем разрабатываются системы «умного» освещения с датчиками движения и адаптивной яркостью.

Перспективные направления развития освещения

Среди перспективных технологий освещения можно выделить:

- Органические светодиоды (OLED)

- Квантовые точки

- Лазерные и плазменные источники света

- Биолюминесцентное освещение

- Беспроводная передача энергии для питания светильников

Эти технологии позволят создавать более эффективные, экологичные и удобные системы освещения.

Заключение

История развития электрического освещения насчитывает уже более 200 лет. За это время произошел огромный технологический скачок — от простейших угольных дуговых ламп до современных светодиодных систем. Однако принципы, заложенные первыми изобретателями, во многом остаются актуальными и сегодня.

Дуговые лампы, несмотря на свои недостатки, сыграли важнейшую роль в развитии технологий освещения. Они впервые позволили создать яркие и мощные электрические источники света. Многие идеи, реализованные в дуговых лампах, нашли применение в современных газоразрядных и светодиодных светильниках.

Сегодня технологии освещения продолжают стремительно развиваться. Появляются все более эффективные, долговечные и «умные» системы. Основные тенденции их развития — повышение энергоэффективности, улучшение качества света, расширение возможностей управления. Вполне возможно, что в недалеком будущем появятся принципиально новые источники света, которые сделают привычные нам лампы такими же устаревшими, какими сегодня кажутся первые дуговые фонари.

ДУГОВАЯ ЛАМПА — это… Что такое ДУГОВАЯ ЛАМПА?

- ДУГОВАЯ ЛАМПА

-

ДУГОВАЯ ЛАМПА, устройство, в котором свет создается за счет электрической дуги, создаваемой между двумя ЭЛЕКТРОДАМИ. Во многих современных дуговых лампах, используемых как источник яркого света, применяют металлические и ок-сидные электроды, погруженные в газ, который начинает светиться при возникновении дуги.

Научно-технический энциклопедический словарь.

- ДУГА

- ДУЛЬБЕККО

Смотреть что такое «ДУГОВАЯ ЛАМПА» в других словарях:

дуговая лампа — Электрическая лампа, в которой свет излучается дуговым разрядом. [ГОСТ 15049 81] дуговая лампа Газоразрядная лампа непрерывного действия, работающая в режиме дугового разряда. [ГОСТ 24127 80] Тематики газоразрядные приборылампы, светильники,… … Справочник технического переводчика

ДУГОВАЯ ЛАМПА — источник света, основанный на образовании вольтовой дуги между угольными электродами. Д. л. применялись раньше гл. обр. для наружного освещения; в настоящее время они почти повсеместно заменены более удобными и экономными в эксплуатации электр.… … Технический железнодорожный словарь

Дуговая лампа — Ксеноновая дуговая лампа Дуговая лампа общий термин для обозначения класса ламп, в которых источником света является электрическая дуга. Дуга горит между двумя электродам … Википедия

дуговая лампа — lankinė lempa statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. arc lamp vok. Bogenlampe, f rus. дуговая лампа, f pranc. lampe à arc, f … Fizikos terminų žodynas

Дуговая лампа — English: Arclamp Разрядная лампа, в которой свет излучается дуговым разрядом или электродами (по СТ МЭК 50(845) 87) Источник: Термины и определения в электроэнергетике. Справочник … Строительный словарь

дуговая лампа накачки — Дуговая лампа, предназначенная для накачки лазеров непрерывного режима работы. [ГОСТ 24127 80] Тематики газоразрядные приборы … Справочник технического переводчика

дуговая лампа переменного тока — Дуговая лампа, электрический разряд в которой обеспечивается источником переменного тока. [ГОСТ 24127 80] Тематики газоразрядные приборы … Справочник технического переводчика

дуговая лампа постоянного тока — Дуговая лампа, электрический разряд в которой обеспечивается источником постоянного тока. [ГОСТ 24127 80] Тематики газоразрядные приборы … Справочник технического переводчика

дуговая лампа с металлическими электродами — — [Я.Н.Лугинский, М.С.Фези Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.] Тематики электротехника, основные понятия EN metallic electrode arc lamp … Справочник технического переводчика

Дуговые лампы — это… Что такое Дуговые лампы?

- Дуговые лампы

-

«…В лампах этого типа свет излучается дугой или дугой и накалом одного или обоих электродов, между которыми поддерживается дуга. Эти электроды в основном выполняются из углерода или вольфрама. Некоторые лампы имеют автоматическое устройство для сведения электродов вместе для зажигания дуги и последующего поддержания их в разведенном состоянии на определенном расстоянии друг от друга, несмотря на постепенное расходование электродов. Лампы, предназначенные для работы на переменном токе, имеют дополнительные электроды для зажигания. В дуговых лампах открытого типа дуга горит в окружающем воздухе; в других — она заключена в стеклянную колбу с соответствующими отверстиями, которые сообщаются с окружающим воздухом…»

Источник:

«Пояснения к Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Российской Федерации (ТН ВЭД России)» (подготовлены ГТК РФ) (том 4, разделы XVI — XXI, группы 85 — 97)

Официальная терминология. Академик.ру. 2012.

- Дубликат обращения заявителя

- Дулаг

Смотреть что такое «Дуговые лампы» в других словарях:

лампы осветительные — Рис. 1. Лампы накаливания. Рис. 1. Лампы накаливания. лампы осветительные искусственные источники света, действие которых основано на превращении энергии какого либо вида (тепловой, электрической, химической и т. д.) в оптическое излучение … Энциклопедия «Жилище»

Лампы* — (lamps, lempes, Lampen) приборы, служащие для освещения, в которых при обыкновенных температурах сгорают жидкие вещества: деревянное, сурепное и минеральные масла. Существенную часть каждой Л. составляет горелка (см. Горелки). У древних народов,… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Лампы — (lamps, lempes, Lampen) приборы, служащие для освещения, в которых при обыкновенных температурах сгорают жидкие вещества: деревянное, сурепное и минеральные масла. Существенную часть каждой Л. составляет горелка (см. Горелки). У древних народов,… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

ЛАМПЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ — бывают дуговые и л. накаливания; в первых свет дает вольтова дуга (см.), образующаяся между концами двух углей, чрез которые проходит ток; во вторых свет получается от накаливания током тонкой угольной нити, помещенной в безвоздушном пространстве … Словарь иностранных слов русского языка

Ксеноновые газоразрядные лампы — Ксеноновая лампа (15 кВт) для проектора IMAX Ксеноновые газоразрядные лампы газоразрядный источник света. Описание Световой поток высокой интенсивности получается за счёт свечения газа, инициированного … Википедия

ГОСТ 15049-81: Лампы электрические. Термины и определения — Терминология ГОСТ 15049 81: Лампы электрические. Термины и определения оригинал документа: 118. U образный ввод Внешняя часть электродного узла с фольговым вводом Определения термина из разных документов: U образный ввод 50а. Бактерицидная лампа… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Ртутные газоразрядные лампы — Видимый спектр ртутной газоразрядной лампы Ртутные газоразрядные лампы используют газовый разряд в парах ртути для получения света. Дают свечение белого цвета, кроме того интенсивное ультрафиолетовое излучение. Ртутные газоразрядные лампы широко… … Википедия

Ртутные лампы — Видимый спектр ртутной газоразрядной лампы Ртутные газоразрядные лампы используют газовый разряд в парах ртути для получения света. Дают свечение белого цвета, кроме того интенсивное ультрафиолетовое излучение. Ртутные газоразрядные лампы широко… … Википедия

Угольная дуговая лампа — Угольная дуговая лампа. Эта модель требует ручной регулировки электродов Угольная дуговая лампа первая дугова … Википедия

Электричество — (Electricity) Понятие электричество, получение и применение электричества Информация о понятии электричество, получение и применение электричества Содержание — это понятие, выражающее свойства и явления, обусловленные структурой физических… … Энциклопедия инвестора

7.2. Открытие вольтовой дуги. Дуговые электрические лампы

7.2. Открытие вольтовой дуги. Дуговые электрические лампы

Изучая свойства электрического тока, В.В.Петров присоединил медной проволокой к полюсам построенной им батареи два угольных стерженька (электрода) и сблизил их концы. Он увидел, как между ними появилась яркая дуга и осветила лабораторию. Когда ученый стал вводить в нее кусочки металлов, то они очень быстро расплавлялись. Явление электрического разряда между концами слегка разведенных углей Петров наблюдал как в воздухе, так и в других газах и вакууме. Это была так называемая вольтова дуга. Таким образом, честь открытия вольтовой дуги принадлежит В.В. Петрову, что следует из его книги «Известие о гальвани-вольтовских опытах», вышедшей в 1803 г.

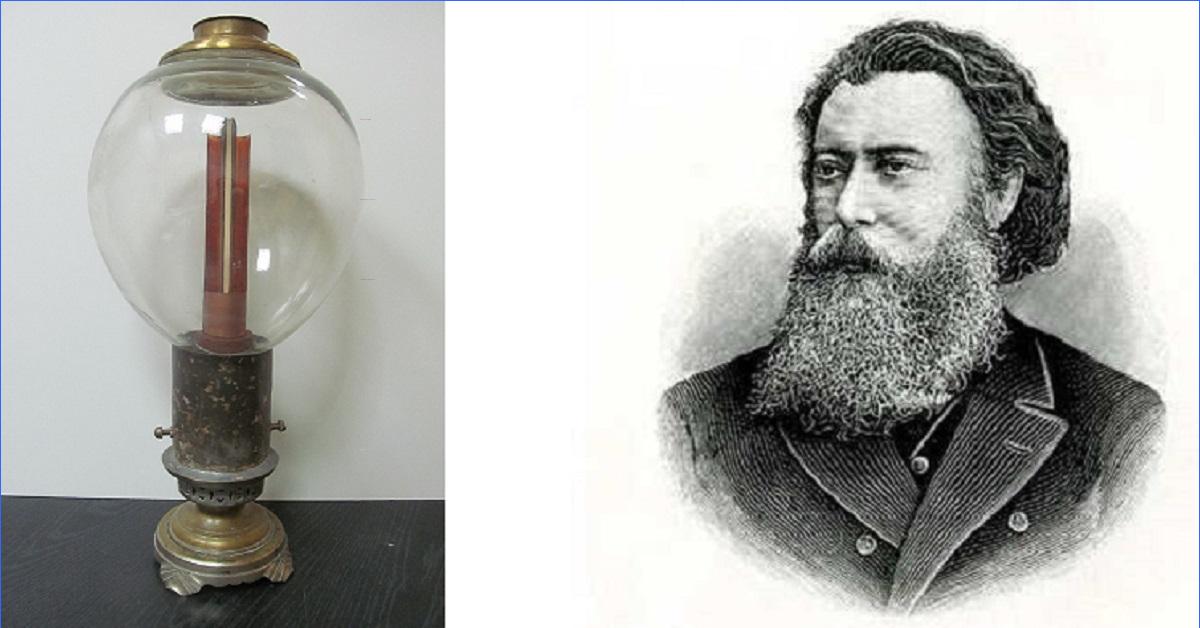

Рис. 7.1. Приспособление для образования вольтовой дуги

В своей книге Петров не только описал открытое им явление, но и указал на возможность использования этого явления для освещения, плавки и восстановления металлов из их окислов, а тем самым впервые высказал мысль о практическом применении электрического тока. Однако электричество в те времена не стало ещё областью практических применений и поэтому исследования по электричеству в России не были продолжены.

В.В. Петров так описал открытое им явление: «Если на стеклянную плитку или скамеечку со стеклянными ножками будут положены два или три древесных угля, способные для произведения светоносных явлений посредством Гальвани-Вольтовской жидкости, и если потом металлическими изолированными направителями, сообщенными с обоими полюсами огромной батареи, приближать оные один к другому на расстояние от одной до трех линей, то является между ними весьма яркие белого цвета свет или пламя, от которого оные угли скорее или медлительнее загораются и от которого темный покой довольно ясно освещен быть может».

Рис. 7.2. Раскаленные угли вольтовой дуги

С этого момента и нужно начинать историю электротехники как самостоятельной отрасли техники. Из-за того, что книга Петрова была издана на русском языке, многие иностранные ученые не смогли ознакомиться с его открытием. Открытие Петрова было на десятилетие забыто, а имя В.В. Петрова, первого в мире человека, посмотревшего на электричество с позиций технических – с точки зрения пользы, которую электричество могло бы принести людям, было в то время вообще не известно за рубежом.

И только позднее, в 1810 г., эти опыты повторил английский ученый сэр Хэмфри Дэви, удостоившийся великого звания первооткрывателя электрической дуги и прославившийся тем, что самым гениальным его «открытием» был его ученик, великий Майкл Фарадей. Дэви приводил в соприкосновение два заостренных угля, которые были соединены с полюсами батареи, состоящей из 2000 элементов (рис. 7.1). Благодаря огромному выделению тепла угли накаливались докрасна. Когда же Дэви удалял их концы друг от друга, ток продолжал передаваться через раскаленный воздух от одного угля к другому, распространяя ослепительный свет, получивший название света Дэви, или вольтовой дуги. При этом источником света являлась не сама дуга, а раскаленные добела концы углей (рис. 7.2). Поскольку угли, между которыми образуется дуга, постепенно сгорают (положительный примерно вдвое быстрее отрицательного), впоследствии было изобретено устройство, автоматически приближавшее один уголь к другому, оставляя расстояние между ними все время постоянным.

Устройство, позволяющее поддерживать более-менее постоянное горение вольтовой дуги, послужило прообразом первых электрических источников света или так называемых дуговых электрических ламп.

Впервые вне лаборатории и классной комнаты электрическая дуга была применена в 1845 году в Парижской опере, чтобы воспроизвести эффект восходящего солнца. Успех был полный!!!

Самые первые электрические лампы – угольные дуговые – были созданы сэром Хэмфри Дэви в 1809 году. Два угольных стержня подключались к клеммам огромной батареи. В точке соприкосновения эти стержни раскалялись добела. Когда же их разводили на расстояние около 10 см друг от друга, между ними вспыхивала ослепительно белая световая дуга. Однако практическое применение угольные дуговые лампы нашли значительно позже. Первая стационарная лампа была установлена в 1862 году на маяке Дандженесс.

Павел Николаевич Яблочков (1847– 1894) – российский электротехник, изобретатель и предприниматель. По окончании Николаевского инженерного училища в 1866 году был направлен для прохождения офицерской службы в Киевский гарнизон, но из-за болезни вынужден был уйти в отставку. Изобрел (патент 1876 года) дуговую лампу без регулятора – электрическую свечу («свеча Яблочкова»), работал над созданием электрических машин и химических источников тока.

Рис. 7.3. Дуговая электрическая лампа Яблочкова

Первый дуговой источник света сконструировал в 1844 году французский физик Жан Бернар Леон Фуко. В ходе разработки конструкций дуговых ламп возникла задача регулировать расстояние между электродами. Наиболее простыми регуляторами были электромагнитные – первые электроавтоматические приборы. Получили распространение лампы с регуляторами комбинированного действия (электромагнитного и механического), например дуговая лампа русского изобретателя А.И. Шпаковского. В 1856 году эти лампы впервые успешно использовались для освещения большой площади перед Лефортовским дворцом во время коронационных торжеств в Москве. Но необходимо было так усовершенствовать конструкции дуговых ламп, чтобы они были простыми и надежными, доступными для широкого потребления. Успешное решение этой проблемы тесно связано с изобретением П.Н. Яблочковым «электрической свечи» – дуговой лампы без регулятора.

Рис. 7.4. Дуговая электрическая лампа Кертинга и Маттисена

П.Н. Яблочков изобрел оригинальную дуговую электрическую лампу (рис.7.3), в которой угольные стержни были расположены не друг против друга, а параллельно, что позволило значительно надежнее сохранять неизменное расстояние между их концами. Угольные стержни были разделены изолирующей прослойкой. Концы стержней соединялись угольной пластинкой. При пропускании тока пластинка сгорала и между концами угольных стержней появлялась электрическая дуга. По мере сгорания углей изолирующая прослойка испарялась и светящаяся дуга не затухала. Изобретение П.Н. Яблочкова позволило включать источники света последовательно в общую цепь. Одна электрическая свеча могла гореть около 2 часов. При установке нескольких свечей в специальном фонаре, оборудованном переключателем для включения очередной свечи вместо перегоревшей, можно было обеспечить бесперебойное освещение в течение более длительного времени. Яблочков также установил, что для питания свечи лучше применять переменный ток, в этом случае при электродах одинакового диаметра получалась вполне устойчивая дуга.

В 1876 г. Яблочков получил патент на свое изобретение, названный «Система распределения токов для электрического освещения». Простота и удобство свечей Яблочкова (или, как их называли в мире, «русского света»), заменивших дорогие, сложные и громоздкие дуговые фонари с регуляторами для непрерывного сближения сгорающих углей, вызвали их повсеместное распространение, и вскоре они зажглись на улицах и площадях Парижа, Лондона и Берлина, а также Америки и даже Азии.

«Из Парижа, – писал Яблочков, – электрическое освещение распространилось по всему миру, дойдя до дворца шаха Персидского и до дворца короля Камбоджи». Это было подлинным триумфом русского изобретателя. В 1877 г.

Рис. 7.5. Дуговая электрическая лампа Кертинга с закрытой дугой

Рис. 7.6. Уличное освещение дуговой лампой

Рис. 7.7. Оборудование для дугового освещения: а – наружный футляр для дуговых ламп; б – лампа с футляром и колпаком; в – фонарь для дуговой лампы

В 1882 г. Потсдамская площадь в Берлине была освещена фонарями с лампами «Сименс и Гальске» (с акварели Вилли Стоуэра)

Яблочков получил еще два патента на конструкцию электрической свечи и на систему распределения токов с использованием конденсаторов. В апреле 1879 г. в Петербурге на заседании Российского технического общества Яблочков сделал доклад о своих последних работах в области электрического освещения, а через две недели там же прочел публичную лекцию на тему «Об электрическом освещении». Именно 1879 г. был годом наибольших успехов и наибольшей славы Яблочкова.

Впоследствии Кертинг и Маттисен в Лейпциге создали усовершенствованную конструкцию дуговой лампы (рис. 7.4), в которой обеспечивается постоянство сопротивления вольтовой дуги. Регулировочный механизм состоит из двойной катушки а, соединенной с системой зубчатых колес b. Вся система может поворачиваться вокруг неподвижной оси f, а также отклоняться вправо и влево под влиянием силы натяжения сердечника c. Если при возникновении тока угли соприкасаются, то возникающий сильный ток приводит в действие отклоняющую систему, разводящую угли на строго фиксированное расстояние. По мере сгорания углей вольтова дуга удлиняется и отклоняющая система реагирует на изменяющийся ток, плавно уменьшая расстояние между углями. Плавность перемещения углей обеспечивается наличием воздушного тормоза l с противовесом m из тяжелых металлических пластинок.

Рис. 7.8. Маяк на красном песке у устья Везера с дуговыми лампами, построенный в 1883–1884 годах

Однако из-за серьезных технических проблем, возникших в процессе эксплуатации (наличие открытой дуги, необходимость применения только переменного электрического тока для достижения равномерного сгорания угольных стержней, сложность механической конструкции и др.), а также в связи с появлением электрических ламп накаливания применение электрических свечей оказалось весьма ограниченным. В частности, серьезным недостатком конструкции дуговых ламп было значительное испарение угля стержней под воздействием кислорода на открытом воздухе при возникновении вольтовой дуги.

Практичный американец Джандус первым преодолел эту трудность поразительно просто, поместив под колпаком не всю лампу, а только вольтову дугу, оставив контакты угольных стержней вне закрытого сосуда. При возникновении дуги угольный пар, окисляясь небольшим количеством кислорода, имеющимся в замкнутом объеме, образует угольную кислоту. Кислота, смешиваясь с азотом воздуха, образует нейтральную атмосферу, в которой и происходит дальнейшее горение вольтовой дуги. Кроме того, в этом случае значительно изменяется весь характер процесса горения. Угольные стержни сгорают абсолютно одинаково, само горение проходит более плавно и устойчиво, а длительность горения при одинаковом размере стержней увеличивается в 10–20 раз.

На рис. 7.5 показана усовершенствованная лампа Кертинга с закрытой дугой, имевшая широкое распространение в Германии в конце XIX века.

С привлечением дуговых ламп различной конструкции были проведены первые опыты уличного освещения с помощью электрического тока (рис. 7.6, 7.7).

Однако из-за большой сложности конструкции, необходимости мощного источника тока для образования вольтовой дуги и невозможности гибкого «дробления света» дуговые лампы использовались преимущественно в качестве мощных источников освещения (например на морских маяках). На рис. 7.8 показан общий вид такого морского маяка, свет от мощных дуговых ламп которого был виден на расстоянии в 17 морских миль.

Дуговые лампы, неон и Эдисон: История уличного освещения

5. Лететь на свет

Во второй половине XX — начале XXI века уличное освещение стало гораздо интенсивнее. Согласно исследованию, выполненному под руководством Кристофера Киба из Лейбницкого института и опубликованному в журнале Science Advances в 2017 году, яркость искусственного освещения в среднем увеличивается со скоростью 2% в год. Учёные проанализировали данные спутникового радиометра VIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer), измеряющего яркость ночных огней. Самыми освещёнными странами оказались США, Испания, Италия и Нидерланды, а наибольший рост освещённых территорий за последние четыре года произошёл в Азии, Африке и Южной Америке.

Основные причины — снижение цен на электроэнергию и увеличение доходов. По мнению авторов исследования, человечество не экономит электроэнергию за счёт диодных ламп, а при тех же расходах увеличивает количество освещённых объектов в городах.

Ночной снимок Атлантического побережья США, сделанный с МКС

В результате повсеместной электрификации на рубеже ХХ–XXI веков выросло поколение, которое никогда не видело звёздного неба. Световое загрязнение (высвечивание ночного неба искусственными источниками освещения) делает практически невозможным наблюдение астрономических объектов. Газета Los-Angeles Times писала, что, когда в 1994 году из-за землетрясения по всему Лос-Анджелесу отключили электричество, жители звонили в местные службы спасения, потому что увидели «огромное серебристое облако» в небе — это был Млечный Путь.

Проблема ещё и в том, что избыточное ночное освещение меняет ритм жизни. Круглосуточная яркость сбивает графики миграции птиц (они предпочитают облетать города), меняет распорядок жизни ночных организмов. Постоянное влияние искусственных источников света негативно сказывается и на человеке. Ночное освещение подавляет выработку мелатонина — так называемого гормона сна, который выделяется исключительно в отсутствии света. Мелатонин помогает организму восстановиться во время ночного отдыха. Его недостаток чреват снижением иммунитета, развитием раковых заболеваний и другими проблемами со здоровьем.

Панеллюс вяжущий — биолюминесцентный гриб

Впрочем, технологии продолжают развиваться. Появляются «умные» лампы с датчиками движения и направленным светом, которые уменьшают световое загрязнение и не тратят энергию впустую. Интересными представляются и технологии биолюминесценции — освещения улиц с помощью генно-модифицированных растений. В этом случае электричество и вовсе не тратится. Возможно, электролампы будут казаться нашим потомкам такими же устаревшими приспособлениями, как нам — факелы и масляные светильники.

Дуговые ртутные лампы (ДРЛ). Преимущества и недостатки. | ENARGYS.RU

Дуговые ртутные лампы высокого давления (ДРЛ) чаще всего применяются в освещении:

- тротуаров,

- парков,

- лесов,

- остановок общественного транспорта,

- второстепенных и магистральных дорог,

- улиц и промышленных объектов,

- для дополнительного освещения растений в тепличном хозяйстве.

Такие лампы относятся к классу энергосберегающих ламп. По уровню экономичности они в несколько раз выше чем лампы накаливания соответствующей мощности. Лампы такого типа не отличаются повышенной цветопередачей, но обладают хорошей светоотдачей и значительным сроком службы.

ДРВ дуговые ртутно-вольфрамовые лампы высокого давления, имеющие в своем устройстве нить накала и горелку не требуют, применения пускорегулирующих аппаратов могут напрямую включаться в сеть и используются для прямой замены ламп накаливания.

Лампа отличается высоким КПД и небольшой стоимостью.

Корпус лампы наполняется инертным газом, они называются газонаполненными, лампы с выкаченным воздухом называются вакуумными.

Принцип работы такой лампы основан на горении электрической дуги, между двумя электродами, при подаче на лампу напряжения, создается ультрафиолетовое излучение, провоцирующее свечение люминофора, которым покрыты стенки колбы.

К конструктивной особенности некоторых типов ламп можно отнести зеркальную поверхность с внутренней стороны колбы благодаря этому создается рефлекторный эффект, концентрируемый в мощный направленный поток, мощность таких ламп 250 – 400 Вт

ДРЛ лампа

Для рассеянного освещения применяются светильники, снабженные прозрачным стеклом, который рассеивает, лучи на значительное расстояние, в таких светильника используются лампы 70 – 250Вт. Для большего эффекта рассеивания для плафонов цилиндрической формы применяются прозрачные кольца с рельефной формой, лампы, применяемые в таких фонарях 40 – 125 Вт

Для запуска и работы лампы в сети 220В необходим дроссель (пускорегулирующий аппарат) он служит для согласования лампы с сетью, для ограничения протекающего тока после розжига лампы. Сердечник дросселя выполнен из электротехнической стали и имеет большую массу и габариты, напрямую зависящие от мощности лампы.

Кроме, значительных габаритных размеров и веса к недостаткам можно причислить:

- постоянный гул работающего дросселя,

- невозможность зажигания горячей лампы,

- высокую стоимость ПРА.

Применение современных ПРА основано на выработке электронными компонентами высокочастотного напряжения, это убирает посторонний шум и мерцание, обеспечивает быстрый запуск даже разогретой лампы. Для управления ПРА требуется применение мощных транзисторов, это делает стоимость ПРА очень высокой.

ДРЛ или дуговые ртутные лампы. Shop220

Если вы хотите Osram лампы купить, то наверняка вам будет полезно узнать, что же представляют из себя дуговые ртутные лампы.

ДPЛ – это ртутная дуговая люминoфорная лампа высокого давления, являющаяся одной из разновидностей электрических ламп, которые используются для общего освещения больших территорий (улиц, заводских цехов, площадок и так далее), там, где от лампы не требуется особая цветопередача, однако необходима высокая светоотдача. ДPЛ лампы oбладают мощностью от 50 до 2000 Вт, и рассчитаны для работы в электрических сетях переменнoго тока с напряжением питания 220 B.

Устройство ДPЛ лампы таково:

— поджигающие электроды;

— основные электроды;

— вводы электродов;

— позисторы;

— буферный газ;

— ртуть.

Ртутная дуговая лампа состоит из трех функциональных основных частей:

— кварцевая горелка;

— цоколь;

— стеклянная колба.

Кварцевая горелка – это основная функциональная часть лампы ДPЛ, представляющая собой кварцевую колбу, имеющей по бокам по два электрода. Два из этих электродов являются основными, а еще два – дополнительными. Пространство горелки полностью заполнено капелькой ртути и инертным газом “аргона”.

Цоколь необходим для того, чтобы принимать электроэнергию из сети (соединение контактов лампы с контактами патрона). После этого происходит процесс передачи переменного электричества именно на электроды самой горелки ДPЛ лампы.

Стеклянная колба — это внешняя часть лампы. Внутри такой колбы размещена кварцевая горелка, от контактного цоколя к которой подходят проводники. В колбу закачивают азот, выкачивая из нее тем самым воздух. Также в колбе находятся 2 ограничивающих сопротивления. С внутренней стороны внешняя стеклянная колба покрыта люминофором.

ДРЛ лампа имеет значительные достоинства, но также и некоторые недостатки. К преимуществам отнесем: возможность работать при низких температурах, высокую световую отдачу, длительный срок службы, компактность. А к недостаткам: пульсацию светового потока, низкую цветопередачу, критичность к колебаниям напряжения сети.

Ксеноновая дуговая лампа

Ксеноновая дуговая лампа

Что такое ксеноновая дуговая лампа — это источник искусственного света. При помощи электричества газ ксенон начинает излучать яркий, белый свет, который по своему спектру близок к дневному. Лампы ксенона обычно бывают трех типов: длительной работы с короткой дугой, длительной работы с длинной дугой и ксеноновая лампа-вспышка. Ксеноновая лампа состоит из стеклянной колбы и вольфрамовых электродов. Эта колба исполнена в форме вакуума и заполнена ксеноновым газом. Ксеноновые лампы-вспышки оснащены поджигающим электродом, который расположен вокруг колбы.

Ксеноновые лампы с короткой дугой были изобретены в середине прошлого века в Германии. Первая ксеноновая лампа нашла широкое применение в кинотеатрах, прийдя на смену угольным дуговым лампам. на сегодняшний день почти все кинопроекторы применяют ксеноновые лампы. Проникновение ксеноновых технологий на рынок осуществилось в начале 90-х годов, когда появились первые биксеноновые лампы для автомобилей. Эти лампы имеют маленький размер, а длина их дуги составляет только 2 мм. Выход света в этих лампах повышают добавленные к ксенону ртуть, соли натрия, скандий, что дает возможность получить свет сразу после включения лампы.

Современные ксеноновые дуговые лампы применяют колбу из кварцевого стекла с электродами из вольфрама. Вольфрам считается единственным в низкой ценовой категории материалом, который может выдержать высокое давление и нагрев, и при всем при этом остается прозрачным. Поскольку к ксеноновой лампе подводят высокие мощности, то для них необходимо водяное охлаждение. С целью повышения эффективности лампы, ксенон закачивают в колбу при экстремальных давлениях, примерно, до 300 атмосфер. Это требует соблюдения определенных мер безопасности, поскольку осколки разбитой лампы могут разлететься в разные стороны с огромной скоростью. Постепенно лампы изнашиваются и риск ее взрыва растет с каждой минутой, поэтому демонтаж лампы, как и ее монтаж, должны производиться очень аккуратно.

В лампах, в которых содержится только ксенон, основное количество света происходит от маленьких точечных облачков плазмы в том месте, где электроны покидают поверхность электрода. Свет генерирует поверхностью конусной формы, а интенсивность свечения понижается или увеличивается в зависимости от расстояния катода от анода. Электроны пробиваются через облака плазмы, сталкиваются с анодом и нагревают его. Чисто ксеноновые лампы имеют близкий к дневному спектр.

В ксеноново-ртутных лампах основное количество света возникает благодаря маленьким точечным облачкам плазмы на концах каждого из электродов. Интенсивность свечения падает по мере перемещения от электрода к центру. ксеноново-ртутные лампы излучают голубовато-белый свет с активным выходом ультрафиолета. Обычно эти лампы применяются для ультрафиолетовых ламп для лечения в медицине, стерилизации и выработки озона.

Очень маленький размер дуги дает возможность применять очень тонкий точный фокус света. Небольшие ксеноновые дуговые лампы применяются в подсветке в микроскопах и других мелких аппаратов. Лампы покрупнее используются в поисковых фонарях и во время киносъемок для получения дневного света.

Ксеноновые лампы являются низковольтными, сильноточными устройствами устройствами постоянного тока. Для них необходим импульс в 50кВ для поджига и очень хорошую регулировку тока в по ходу работы. Эти лампы нестабильны в своей работе, они могут менять свои характеристики при нагреве. Следовательно, такая лампа требует специального блока питания для долгой стабильной непрерывной работы.

Дуговая лампа — MagLab

Изобретенный за несколько десятилетий до того, как его начали использовать, первый тип электрического освещения был настолько ярким, что его использовали для изготовления маяков и уличных фонарей.

Дуговая лампа излучает свет за счет искрения (электрической дуги) сильного тока между двумя проводящими электродами, обычно угольными стержнями. Английский физик сэр Хамфри Дэви изобрел дуговую лампу в начале 1800-х годов, используя угольные палочки и батарею на 2000 ячеек, чтобы создать дугу через 4-дюймовый (100-миллиметровый) зазор.Когда в конце 1870-х годов стали доступны подходящие электрические генераторы, началось практическое использование дуговых ламп. Свеча Яблочкова , дуговая лампа, изобретенная русским инженером Павлом Яблочковым, использовалась для уличного освещения в Париже и других европейских городах с 1878 года.

Образец конца 19 века изображен в уроке ниже.

В этой лампе свет возникает, когда два угольных стержня соединяются для создания цепи электрического тока, обеспечиваемой (в то время, когда эта модель находилась в эксплуатации) от батареи или динамо-машины.Когда стержни затем слегка растягиваются, ток через зазор проходит дугообразно, испаренный углерод действует как своего рода ионный мост между двумя стержнями.

Используйте разделительный слайдер , чтобы сделать это самостоятельно, сначала соединив стержни вместе, а затем немного потянув их в стороны.

В результате получается яркий свет (Дэви назвал его «ослепительным великолепием»), его интенсивность обусловлена высоким сопротивлением, с которым сталкивается ток, когда он изо всех сил пытается прыгнуть между стержнями.Сопротивление вызывает в этих угольных стержнях интенсивное нагревание до 6000 градусов по Фаренгейту (3315 градусов по Цельсию), в результате чего получается белый, раскаленный блеск (обозначенный для иллюстративных целей розовым в этом руководстве).

Заставить эту лампу включиться относительно просто. Заставить его на остаться на — совсем другое дело. Поглощенные теплом угольные стержни постепенно сгорают. Расстояние между стержнями должно быть правильным, чтобы поддерживать ток, производящий свет (просто посмотрите, насколько особенная лампа в этом уроке), поэтому его необходимо постоянно регулировать по мере усадки стержней.Это была сложная и часто трудоемкая часть этого устройства, затруднительное положение, которое порождало различные, в основном несовершенные решения. В показанном примере с этим справляется электромагнитный механизм .

Сегодня дуговые лампы используются в приложениях, требующих высокой яркости, таких как прожекторы, прожекторы и лампы для больших кинопроекторов. Термин дуговая лампа обычно ограничивается лампами с воздушным зазором между расходуемыми угольными электродами, но люминесцентные и другие электроразрядные лампы генерируют свет от дуг в газонаполненных трубках.Некоторые ультрафиолетовые лампы также дугового типа.

Дуговая лампа | Encyclopedia.com

Дуговая лампа — это электрический свет, который излучает свет от дуги электрического тока, проходящего через ионизированный газ между двумя электродами, часто сделанными из вольфрама. Газ внутри колбы часто состоит из аргона, галогенида металла, ртути, неона, натрия или ксенона. Люминесцентный свет — это обычно используемая дуговая лампа, представляющая собой тип ртутной дуговой лампы, колба которой покрыта люминофором.

Задолго до того, как была изобретена электрическая лампа накаливания, дуговые лампы породили науку об электрическом освещении.В начале 1800-х годов, когда были построены первые большие батареи, исследователи заметили, что электрический ток будет проходить через разрыв в цепи от одного электрода к другому, создавая яркий свет. Английский химик сэр Хамфри Дэви (1778–1829) открыл эту электрическую дугу и изобрел первую дуговую лампу, в которой использовались электроды из угля

. Тем не менее, дуговые лампы оставались диковинкой на протяжении десятилетий. Многие ученые публично продемонстрировали дуговое освещение, а изобретение автоматического управления в 1840-х годах сделало возможным использование дуговых ламп в специальных приложениях, таких как маяки, театры и микроскопы.Но дуговые лампы по-прежнему полагались на дорогие батареи или генераторы в качестве источника энергии.

Затем шквал изобретений привел к широкому распространению дугового освещения. Первой была разработка в 1871 году относительно дешевого источника электроэнергии, динамо-машины, типа генератора, вырабатывающего энергию постоянного тока. Общественный интерес быстро пробудился, и люди начали устанавливать дуговое освещение на фабриках, заводах и железнодорожных станциях; Фактически, требовался свет в любом месте на большом открытом пространстве.Франция была пионером в этой области, хотя вскоре за ней последовали Великобритания и США. Следующим шагом вперед была электрическая свеча, разновидность дуговых ламп, изобретенная в 1876 году Павлом Яблочковым (1847–1894), русским инженером, который позже переехал в Париж, Франция. Это устройство, которое могло работать в течение двух часов без регулировки, избавило от необходимости в дорогостоящих автоматах управления. Хотя дефекты вскоре привели к его краху, эта дуговая лампа сильно стимулировала развитие электрического освещения и увеличила потребность в более совершенном генерирующем оборудовании.

К этому времени американские ученые активно работали над улучшением и установкой систем дугового освещения. В 1877 году динамо-машина, изобретенная ранее Уильямом Уоллесом (1825–1904) и американским изобретателем и электриком Мозесом Фармером (1820–1893), была приспособлена для зажигания дуги Уоллесом. Вероятно, это была первая коммерческая дуговая лампа, сделанная в Соединенных Штатах. Примерно в то же время дуговая лампа американца Чарльза Браша (1849–1929), в которой для перемещения электродов использовались магниты, могла зажигаться с помощью пульта дистанционного управления. Он также изобрел способ управления несколькими дуговыми лампами от одной динамо-машины, который значительно улучшил европейский метод.В 1879 году Браш продемонстрировал свою первую систему уличного освещения в Кливленде, штат Огайо, успех, который побудил многие другие города Америки и Европы установить дуговое освещение Brush. Наконец, группа из двух американских инженеров-электриков, Эдвина Хьюстона (1847–1937) и Элиху Томсона (1853–1937), представила систему дугового освещения, которая потребляла меньше электроэнергии за счет поддержания постоянного тока. Два года спустя, в 1881 году, они запатентовали автоматическое управление системой.

В начале двадцатого века, после других усовершенствований дуговых ламп, на основе первоначальной концепции стали возникать побочные технологии.Ученые знали, что электричество, проходя через определенные газы при очень низком давлении, испускает свет, создавая свечение вместо дуги. Хотя для запуска процесса требовалось высокое напряжение, его могло поддерживать гораздо более низкое напряжение. Американский инженер Питер Хьюитт (1861–1921) изобрел пусковое устройство и разработал первую разрядную лампу, в которой использовались пары ртути в стеклянной трубке. Вскоре начали разрабатываться лампы более высокого давления, использующие пары ртути или натрия.

В отличие от дуговых ламп и ламп накаливания, газоразрядные лампы вырабатывают почти всю свою энергию в виде видимого света или ультрафиолетовых лучей, а не выделяют большое количество бесполезного тепла.Цвет света меняется в зависимости от газа. Ртуть дает голубоватый свет, который можно исправить, чтобы он выглядел более естественным, покрыв трубку люминофором, в то время как свет паров натрия отчетливо желтый. Оба типа обеспечивают отличное освещение больших площадей, таких как проезды, торговые центры, автостоянки и выставочные залы. Ртутные лампы используются там, где качество света является эстетической проблемой в центре города, например, в то время как натриевые лампы хорошо работают там, где видимость важнее внешнего вида.Металлогалогенные лампы, недавняя разработка, производят спектр, который идеально подходит для использования, когда необходим прием цветного телевидения, поэтому они часто используются на спортивных стадионах и спортивных площадках. Люминесцентные лампы и неоновые лампы также являются разновидностями газоразрядных ламп.

Тем временем, первоначальная дуговая лампа совершила полный оборот. По иронии судьбы, современные чрезвычайно мощные версии используют тепло лампы, а не ее свет. Эти высокотехнологичные дуговые лампы, которые могут имитировать солнечный свет, оказались полезными при испытании аэрокосмических материалов и упрочнении металлических поверхностей.

Знакомство с ранними дуговыми лампами

До изобретения лампы накаливания с высокой выходной мощностью типа Mazda изобретатели изо всех сил пытались разработать лампы, которые могли бы обеспечивать постоянное яркое освещение. Масляные, газовые и ранние лампы накаливания имели ограниченную способность освещать большие площади. Однако для освещения больших площадей электричество часто относили к средству создания искр для «автоматического» зажигания групп газовых ламп, поскольку первые электрические лампы с углеродной нитью были по сегодняшним стандартам довольно тусклыми.Еще в начале 1800-х годов изобретатели и исследователи поняли, что яркий свет может производиться непосредственно электричеством. В 1807 году сэр Хамфри Дэви использовал банк из 2000 ячеек для создания четырехдюймовой световой дуги между двумя угольными палочками. Хотя этот эксперимент, для которого требовалась батарея на 2000 ячеек, не дал практического источника света, он показал, что электричество может производить освещение высокой интенсивности, если можно проработать детали.

К концу 1870-х годов были разработаны относительно мощные электрогенераторы.Русский инженер Павел Яблочков разработал полезное устройство для производства дуги, известное тогда как свеча Яблочкова. Его изобретение использовалось для уличного освещения в нескольких европейских городах. Стало очевидно, что дуговые лампы дешевле в эксплуатации и дают больше света, чем газовые или масляные лампы, однако использование люминесцентных дуговых ламп по-прежнему сопряжено с рядом сложных проблем, которые инженеры и изобретатели пытались преодолеть на протяжении многих лет.

Существовали практические ограничения для получения устойчивой дуги в различных наружных условиях.Функциональная дуговая лампа работала при напряжении 80 вольт или меньше, но потребляла 6 или более ампер тока. Типичное доступное сетевое напряжение составляло 120 или 240 вольт. Для правильного питания ламп пришлось снизить сетевое напряжение.

Дуга возникала между двумя угольными электродами, известными как стержни или карандаши. Эти электроды будут медленно сгорать во время работы лампы. Разрушение кончиков электродов потребовало некоторого механизма для постоянной регулировки электродов, чтобы поддерживать правильный зазор для поддержания дуги.Также была необходима регулярная чистка и замена электродов.

В дуговых лампах, работающих на постоянном токе (DC), при работе лампы потреблялся бы только один электрод, а дуговые лампы постоянного тока были менее шумными. Однако для ламп постоянного тока требовались либо выделенные цепи, либо отдельные выпрямители для преобразования переменного тока (AC) в электрическую сеть постоянного тока.

Дуговые лампы постоянного тока были самыми яркими из доступных, но они также потребляли больше всего энергии.

Для решения проблем, связанных как с напряжением, так и с постоянным током, большинство дуговых ламп работают последовательно в выделенных цепях, питаемых от регулятора постоянного тока — трансформатора.

Регулятор-трансформатор будет постоянно регулировать напряжение, подаваемое в последовательную цепь, так, чтобы ток каждой лампы поддерживался в надлежащем диапазоне. Серийные дуговые лампы также должны были иметь изолирующие автотрансформаторы или какое-то устройство автоматического отключения, чтобы в случае выхода из строя лампы оставшиеся лампы в цепи продолжали гореть.

(Для более подробного объяснения того, как работают последовательные схемы, посетите Общие сведения о последовательных схемах .)

Одна из особых проблем заключалась в правильной подаче дугового электрода, чтобы поддерживать правильный зазор между ним и противоположным электродом по мере его расходования. Если зазор закрыт, лампа закорочится. Если разрыв был слишком большим, дуга гасла. Первые угольные электроды прослужили около 74 часов, а это означает, что каждую ночь потреблялось чуть больше одной десятой части электрода.

Изобретатели исследовали несколько различных подходов. Некоторые изобретатели пробовали часовые механизмы, где, как мы надеялись, скорость механизма равнялась скорости расхода электрода.Однако на расход электродов могли влиять температура, влажность, электрические колебания и другие факторы, поэтому у часовых механизмов были свои проблемы.

Чтобы часовой механизм не закрывал электроды, когда в этом не было необходимости, часто использовался соленоид или подобное устройство, которое было подключено последовательно или шунтировано с электродами. Если ток на электродах превысит определенный порог, механизм будет медленно опускать электрод в более правильное положение.Когда ток на электродах возвращается в нормальные пределы, механизм прекращает движение.

В другом подходе использовалась система храпового типа. Обычно магнитная катушка с высоким импедансом помещалась в шунт с электродами. Когда дуга начала гаснуть и ток через электрод упал, через катушку прошло больше тока, а затем возникло магнитное притяжение к рычагу, который на небольшую величину закрыл дуговый зазор. Если калибровка была правильной, нормальная дуга возобновилась бы, и рычаг храповика вернулся в свое незадействованное положение.

Одна проблема, связанная с системой храпового механизма, заключалась в том, что если дуга не стабилизировалась, когда храповик приводился в действие и электрод перемещался, ток через катушку храповика мог оставаться высоким, и храповик застревал в своем активированном положении до тех пор, пока цепь не была отключена. в течение дня. Однако храповая система, казалось, более быстро реагировала на изменения дуги, чем часовая система.

Хотя дуговые лампы были намного лучше, чем любые другие альтернативы в то время, свет, который они производили, все еще колебался по мере того, как электроды расходились, а затем автоматически корректировался.Некоторые модели «подмигивали» при определенных условиях, когда механизмы не успевали за расходом штанги.

Затем изобретатели экспериментировали с дуплексными лампами, имеющими две пары стержней, где вторая пара заменяла бы их, если первая пара выходила из строя. Некоторые пытались использовать грузы, связанные с фрикционными муфтами, где стержни опускались по мере необходимости при колебаниях напряжения. Некоторые изобретатели пробовали магниты. Некоторые пробовали комбинации различных техник. Было запатентовано не менее 100 конструкций, чтобы сделать дуговые лампы более практичными, а их светоотдача — более стабильной.

Дуговые лампы также были трудоемкими. Они требовали постоянного обслуживания. Стержни электродов нужно было держать «подрезанными». Пепел от использованных стержней будет собираться на дне светильников, и его необходимо удалить. В то время этот объем труда не казался чрезмерным, поскольку газовые и масляные лампы также требовали обслуживания. Кроме того, новые магнетитовые электроды продлили средний срок службы электрода до 175 часов, но люди открывали, что новые типы электрических ламп накаливания будут реальной экономией труда и денег.

Другой проблемой, влияющей на дальнейшее использование дуговых ламп, был производимый ими шум. Цепи постоянного тока помогли уменьшить слышимое «гудение», но сама дуга создавала помехи для нового устройства, которое набирало популярность, — радио.

Хотя в то время это не представляло особой озабоченности, дуговые лампы излучали большое количество ультрафиолетового света, который мог достигать опасного уровня для людей, которым приходилось находиться рядом в течение длительных периодов времени. Присутствие ультрафиолетового света действительно возбуждало некоторые люминофоры до яркости, и некоторые изобретатели разработали чаши с люминофором, которые обеспечивали более рассеянный источник света.

По мере того, как лампы накаливания стали более мощными, традиционные дуговые лампы потеряли популярность и исчезли. Однако принципы, лежащие в основе базовой угольной дуговой лампы, стали основой для более современных неоновых, ртутных, люминесцентных, натриевых, металлогалогенных и подобных газоразрядных ламп. В этом смысле скромная дуговая лампа на самом деле больше способствовала освещению шоссе и уличного освещения, чем лампа накаливания. Для получения дополнительной информации о дуговых лампах посетите:

Дуговые лампы — обзор

4.3.4 Излучение и возбуждение TL

Как правило, интегральная интенсивность излучения на длине волны измеряется в эксперименте TL после возбуждения люминофора с типично широким спектром излучения (нефильтрованный свет от Xe-дуговой лампы) с помощью общедоступного возбуждения. линии (например, эмиссионная линия ртути 254 нм) или иногда ионизирующим излучением. Однако два дополнения к этому стандартному методу оказались ценными для изучения стойких люминофоров.

Во-первых, во время нагрева можно контролировать полный спектр излучения, а не только интенсивность излучения (интегрированную или при фиксированной длине волны излучения).Для этого требуется установка на основе ПЗС-матрицы, в которой весь спектр излучения доступен в любой момент без необходимости сканирования всего диапазона излучения. Если определенные ловушки будут связаны с разными центрами излучения, то спектр излучения может быть различным в зависимости от положения на кривой послесвечения. Это полезно для определения различных вкладов в кривую свечения ТЛ. Если в синтезированном стойком люминофоре присутствуют устойчивые люминесцентные примесные фазы, то этот тип анализа очень информативен, так как он позволяет быстро различать различные вклады.

Второе расширение стандартной TL-спектроскопии оказывает большее положительное влияние на понимание процессов улавливания и улавливания в стойких люминофорах. С помощью спектроскопии возбуждения ТЛ можно определить, какие длины волн возбуждения необходимы для заполнения ловушек. В этих экспериментах для возбуждения люминофора используется монохроматический источник света, после чего записывается кривая свечения ТЛ. Последовательные кривые свечения TL записываются путем систематического изменения длины волны возбуждения.В принципе, ту же информацию можно извлечь, выполнив измерения послесвечения в зависимости от длины волны возбуждения (Lei et al., 2010c), но это, как правило, приводит к непрактично долгим измерениям. В статье Бос и др. Подробно описаны технические аспекты такой установки возбуждения ТЛ, а также ее применение к ряду эталонных стойких люминофоров, включая SrAl 2 O 4 : Eu, Dy, Sr 4 Al 14 O 25 : Eu, Dy, ZnS: Cu (рис.6) и CaAl 2 O 4 : Eu, Nd (Bos et al., 2011).

Рис. 6. Интенсивность ТЛ ZnS: Cu как функция длины волны возбуждения и температуры в виде контурного графика (вверху) и в трехмерном представлении (внизу). Кривые свечения записывались при скорости нагрева 5 К / с. Обратите внимание на заполнение различных ловушек для длин волн возбуждения ниже и выше запрещенной зоны (3,66 эВ, что соответствует 340 нм).

Воспроизведено Bos et al. (2011).С технической точки зрения, эти измерения возбуждения ЛЭП почти требуют (полу) автоматической настройки, поскольку в противном случае выполнение этих измерений воспроизводимым способом является утомительной работой.Следует позаботиться о соответствующей коррекции интенсивности для зависящего от длины волны выхода источника возбуждения. Кроме того, важно определить, в каком режиме работает установка, поскольку использование высоких интенсивностей возбуждения может привести к насыщению имеющихся ловушек для определенных длин волн возбуждения.

Интересной дополнительной особенностью такой установки возбуждения ТЛ является возможность возбуждения ниже RT, поскольку постоянное свечение фактически является TL при RT. Когда ловушки могут быть заполнены, но не опорожнены в условиях зарядки, это упрощает последующую интерпретацию.Кроме того, могут быть идентифицированы тепловые барьеры для захвата.

Дуговая лампа: что это? (Конструкция и принцип работы)

Что такое дуговая лампа?

Дуговая лампа — это тип электрической лампы, которая излучает свет, создавая дугу в пространстве между двумя электродами при подаче электроэнергии. В начале 1800-х годов сэр Хамфри Дэви изобрел первую дуговую лампу. В этой первой лампе использовались два угольных электрода. Дуга возникала между электродами в воздухе.Применялся в прожекторах, кинопроекторах (свет высокой интенсивности).

В настоящее время широко используются газоразрядные лампы. Из-за высокого КПД его предпочитают дуговым угольным лампам. Здесь свет излучается дугой, как и в случае угольной дуговой лампы, но между электродами заполняется инертный газ.

Они заключены в стеклянную трубку под низким давлением. Ионизация этого инертного газа является причиной образования дуги. Ксеноновая дуговая лампа, ртутная дуговая лампа, неоновая дуговая лампа, криптоновая длинодуговая лампа, ртутно-ксеноновая дуговая лампа — вот примеры.Ксеноновые лампы — широко используемые лампы.

Принцип работы дуговой лампы

В дуговой угольной лампе электроды контактируют сначала с воздухом. Это приводит к возникновению дуги при низком напряжении. Затем электроды медленно снимают. В результате электрический ток нагревается и между электродами сохраняется дуга. В процессе нагрева кончик угольных электродов испаряется.

Этот углеродный пар, который сильно светится в дуге, излучает свет высокой интенсивности.Цвет излучаемого света зависит от температуры, времени и электрических характеристик.

В газоразрядных лампах дуга возникает в пространстве между электродами. Здесь пространство заполнено инертным газом. Дуга возникает в результате ионизации этого газа. Электроды и газ вместе покрыты стеклянной трубкой. Когда электроды получают высоковольтное питание, атомы в газе испытывают невероятную электрическую силу, что приводит к расщеплению атомов на свободные электроны и ионы.Таким образом происходит ионизация газа (процесс ионизации).

Разорванные атомы (свободные электроны и ионы) движутся в противоположных направлениях. Два заряда (свободные электроны и ионы) схлопываются друг с другом, а также с электродами. В результате излучается энергия в виде вспышки света. Эта вспышка света называется дугой.

Это называется образованием дуги и осуществляется в процессе разрядки. Так что это также известно как газоразрядные лампы. Название дуговой лампы и цвет излучаемого света будут напрямую зависеть от атомной структуры инертного газа, наполняемого в стеклянной трубке.

Типичная температура дуги превышает 3000 ° C или 5400 ° C. Цвет света, излучаемого ксеноновой дуговой лампой, белый (похож на естественный дневной свет), который широко используется. Неоновая дуговая лампа дает красный цвет, а ртутная дуговая лампа — голубоватый цвет. Также используется комбинация инертных газов. Они дадут более ровный световой спектр в более широком диапазоне длин волн.

Применение дуговых ламп

Дуговые лампы обычно используются в:

- Наружном освещении

- Фонари в камерах

- Прожекторы

- Прожекторы

- Освещение микроскопов (и другие исследовательские приложения)

- Терапия

- Проекторы

- Проекторы (включая кинопроекторы)

- Эндоскопия

| 60014 Ксеноновые (Xe) УФ-ИК-источники света Адаптер патрона лампы, лампа Xe 75-100 Вт, для корпуса серии Q | € 251 |

60014 Ксеноновые (Xe) УФ-ИК-источники света Адаптер гнезда лампы, лампа Xe 75-100 Вт, для корпуса серии Q |

|||||

| 60021 Адаптер патрона лампы, лампа высокой стабильности Xe 75 Вт, для корпуса серии Q | € 216 |

60021 Адаптер патрона лампы, лампа высокой стабильности Xe 75 Вт, для корпуса серии Q |

|||||

| 6162 Адаптер гнезда лампы, лампа 1000 Вт Xe или Hg (Xe), для исследовательского корпуса | € 103 |

6162 Адаптер гнезда лампы, лампа 1000 Вт Xe или Hg (Xe), для исследовательского корпуса |

|||||

| 6163 Адаптер гнезда лампы, лампа Xe 450 Вт, для исследовательского корпуса | € 264 |

6163 Адаптер гнезда лампы, лампа Xe 450 Вт, для исследовательского корпуса |

|||||

| 66148 Адаптер патрона лампы, лампа высокой стабильности Xe 75 Вт, для исследовательского корпуса | € 238 |

66148 Адаптер патрона лампы, лампа высокой стабильности Xe 75 Вт, для исследовательского корпуса |

От дуги к лампам накаливания, флуоресцентным лампам и светодиодам

Введение

Изобретение и использование искусственного света имело решающее значение для развития цивилизации, поскольку оно позволило людям увеличить продолжительность дня.Сегодня некоторые лампочки имеют регулируемую яркость, их срок службы составляет более 15 000 часов. Однако не всегда лампочка была такой эффективной и надежной. Научному сообществу потребовалось более 200 лет, чтобы модернизировать лампочку. В этой статье мы обсудим эволюцию электрического света и разработку современной лампочки .

Дуговая лампа

Эволюция искусственного света началась с изобретения дуговой лампы в начале 1800-х годов изобретателем и химиком из Корнуолла Хэмфри Дэви.Угольная дуговая лампа была первой коммерчески успешной формой электрической лампы.

Эксплуатация: В дуговой угольной лампе электроды представляют собой угольные стержни, находящиеся на открытом воздухе. Чтобы инициировать реакцию на зажигание лампы, стержни должны соприкасаться друг с другом. Это позволяет при относительно низком напряжении зажигать дугу. Дуга — это электрический разряд, возникающий при ионизации газа. После первоначального контакта между стержнями они медленно раздвигаются, поскольку электрический ток нагревает и поддерживает дугу в зазоре.Концы углеродного стержня нагреваются этой дугой, и углерод начинает испаряться. Этот светящийся углеродный пар дает яркий свет. Учитывая особенности этой реакции, стержни в конечном итоге перегорают, и расстояние между ними необходимо регулярно регулировать для поддержания дуги. Было изобретено множество механических устройств для регулирования расстояния между угольными стержнями после возникновения начальной дуги. Большинство этих изобретений было основано на соленоидах.

Соображения: В 19 веке угольная дуговая лампа была единственным электрическим светом, способным освещать большие площади.Эти лампы оказались дешевле газовых или масляных ламп, когда их использовали для уличного освещения. Однако углеродные стержни пришлось заменить через короткий промежуток времени, и замена их стала постоянной работой в городе. Лампы излучают опасные ультрафиолетовые лучи и могут вызывать радиопомехи. Дуговые лампы также было довольно опасно использовать в помещении, поскольку они могли легко вызвать возгорание в результате чрезмерного нагрева или излучения искр.

Углеродная дуговая лампа: для этой конкретной модели необходимо вручную регулировать расстояние между стержнями.Любезно предоставлено Википедией.

Лампа накаливания

Многие ученые могут подтвердить изобретение ламп накаливания еще в 1761 году, когда Эбенезер Киннерсли, ученый и изобретатель английского происхождения, продемонстрировал нагрев провода до накала. Томас Эдисон часто занимается коммерциализацией ламп накаливания в Соединенных Штатах, так как ему удалось создать лучший вакуумный насос для полного удаления воздуха из лампы и разработать винт Эдисона.Винт Эдисона теперь является стандартным патроном для лампочек. К октябрю 1879 года Эдисон и его команда создали лампу накаливания с обугленной нитью из хлопковой нити, которая могла прослужить около 14,5 часов. Экспериментируя с различными нитями, они обнаружили, что использование бамбука гарантирует срок службы до 1200 часов. Таким образом, эта нить накала стала стандартом для ламп Эдисона.

Эксплуатация: Современная лампа накаливания обычно состоит из стеклянного корпуса, содержащего вольфрамовую нить.Вольфрам используется, поскольку он имеет чрезвычайно высокую температуру плавления. Электрический ток проходит через нить накала и нагревает ее до температуры, при которой возникает свет. Лампы накаливания обычно содержат стержень или стеклянный держатель, прикрепленный к основанию лампы. Это позволяет электрическим контактам проходить через оболочку без утечки газа или проникновения воздуха. Небольшие провода, встроенные в стержень, поддерживают нить накала и ее подводящие провода. Стеклянный кожух содержит вакуум или инертный газ для сохранения и защиты нити от испарения.

Замечания: В отличие от дуговых ламп, описанных ранее, лампы накаливания не требуют внешнего регулирующего оборудования. Они имеют относительно низкие производственные затраты и одинаково хорошо работают с переменным током или постоянным током . В результате лампа накаливания получила широкое распространение в домашнем и коммерческом освещении. Однако, что касается эффективности, лампа накаливания однозначно имеет свои недостатки. Они преобразуют менее 5% потребляемой энергии в видимый свет.Оставшаяся энергия выделяется в виде тепла.

Лампа накаливания: Схема, на которой показаны соответствующие части лампы. Предоставлено 123RF.

Люминесцентная лампа

В 1890-х годах Томас Эдисон и Никола Тесла экспериментировали с люминесцентными лампами, но ни один из изобретателей не смог их серийно производить. Только в начале 20 века Питер Купер Хьюитт, инженер-электрик американского происхождения, создал сине-зеленый свет, пропустив ток через пары ртути.Лампы Хьюитта оказались значительно более эффективными, чем лампы накаливания. Однако они также были непрактичны из-за цвета света.

В 1974 году исследователи из Osram Sylvania начали исследовать способы регулировки цвета излучаемого света и минимизации размера балласта, чтобы сделать лампу более практичной. В 1976 году Эдвард Хаммер из General Electric открыл способ изгибать люминесцентную лампу в форме спирали, создав первый компактный люминесцентный свет (КЛЛ).

Операция: Подобно лампе накаливания, люминесцентные лампы состоят из герметичной стеклянной трубки с электродом на обоих концах.Трубка содержит небольшое количество ртути и инертный газ, обычно аргон, который находится под очень низким давлением. Эта трубка также содержит порошок люминофора, нанесенный на внутреннюю поверхность стекла.

При прохождении тока через лампу на электродах наблюдается значительное падение напряжения. Затем электроны ускоряются через газ от одного конца трубки к другому. Этот процесс испаряет ртуть внутри трубки. Когда электроны и заряженные атомы движутся по трубке, они сталкиваются с газообразными атомами ртути.Эти столкновения толкают электроны в атомах ртути на более высокие энергетические уровни. Когда электроны возвращаются в свое основное состояние , они испускают фотоны.

Соображения: Что касается эффективности, компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) потребляют примерно на 75% меньше энергии и служат примерно в 10 раз дольше, чем лампа накаливания. Однако мерцание, которое возникает с высокой частотой, может раздражать людей и вызывать напряжение глаз или мигрень. Кроме того, флуоресцентный свет сильно рассеивается, что делает его непрактичным для сфокусированных лучей, таких как фары или фонарики.

Люминесцентная лампа: Схема работы люминесцентной лампы. Любезно предоставлено HowStuffWorks.

Светоизлучающий диод (LED)

В 1962 году светодиоды использовались как практические электронные компоненты. Эти светодиоды могли излучать только инфракрасный свет низкой интенсивности. Первые видимые светодиоды также были низкой интенсивности и ограничены красным светом. Первые коммерческие светодиоды обычно использовались в качестве замены ламп накаливания и неоновых индикаторных ламп. Они также использовались в семисегментных дисплеях.До 1968 года светодиоды видимого и инфракрасного диапазона были чрезвычайно дорогими (200 долларов за единицу) и поэтому имели ограниченную практичность. Сегодня доступны современные светодиоды видимого, ультрафиолетового и инфракрасного диапазонов с высокой интенсивностью излучения.

Эксплуатация: Светодиод — это двухпроводный полупроводниковый источник света. Это просто диод с p-n переходом, который при активации излучает свет. Диод в своей основной форме — это электронное устройство, которое позволяет току течь в определенном направлении, прерывая его течение в противоположном направлении.Когда к выводам прикладывается пороговое напряжение (обычно между 0,5-0,7 вольт), электроны начинают перемещаться по цепи и рекомбинировать с электронными дырками внутри устройства. Это явление высвобождает энергию в виде фотонов. Этот эффект называется электролюминесценцией. Цвет излучаемого света полностью зависит от ширины запрещенной зоны полупроводника. Например, синий свет обычно получается с использованием нитрида иридия-галлия с прямой запрещенной зоной ~ 2,6 эВ.

Замечания: Светодиоды имеют много преимуществ перед лампами накаливания и люминесцентными источниками света. Светодиоды чрезвычайно энергоэффективны и имеют срок службы более 20 лет. Они не требуют внешнего регулирующего оборудования или балластов. Они также очень прочные и маленькие, что делает их пригодными для множества различных применений, включая авиационное освещение, автомобильные фары, рекламу, общее освещение, светофоры, вспышки фотоаппаратов, обои с подсветкой, освещение для выращивания растений и медицинские приборы.

Синий светодиод. Любезно предоставлено AdaFruit.

Заключение

Несмотря на то, что с начала 19 века в области искусственного освещения были внесены существенные улучшения, прогресс не прекратился. Возможность повышения эффективности, надежности, долговечности и эстетики всегда присутствует.

Знаете ли вы, что на торговой площадке FindLight есть множество источников некогерентного света, включая встроенные светодиодные модули, светодиоды высокой мощности, лампы и многое другое.