Что такое эктоны и как они связаны с взрывной электронной эмиссией. Каковы основные свойства эктонов в плазме. Как эктоны влияют на процессы в катодном пятне вакуумной дуги. Какую роль играют эктоны в импульсной энергетике и электронике.

Что такое эктоны и их роль в физике плазмы

Эктоны представляют собой порции электронов и плазмы, которые возникают при взрывной электронной эмиссии. Это явление было открыто и исследовано академиком Геннадием Андреевичем Месяцем в 1960-х годах. Эктоны играют фундаментальную роль во многих процессах, связанных с плазмой и электрическими разрядами:

- В катодном пятне вакуумной дуги

- В некоторых типах газовых разрядов

- В униполярных дугах

- В процессах взрывной электронной эмиссии

Исследование эктонов позволило существенно продвинуться в понимании физики плазмы и создать новые технологии в области импульсной энергетики и электроники.

Механизм образования эктонов при взрывной электронной эмиссии

Взрывная электронная эмиссия (ВЭЭ) — это явление, при котором происходит взрывообразное испарение материала катода под действием сильного электрического поля. Как происходит образование эктонов в этом процессе?

- На поверхности катода под действием сильного поля происходит автоэлектронная эмиссия из микровыступов.

- Ток автоэмиссии вызывает джоулев нагрев микровыступов до температуры плавления и испарения.

- Происходит взрывообразное испарение материала микроострия, образуется плазма.

- Из плазменного облака вылетает порция электронов — эктон.

Этот процесс носит циклический характер и повторяется многократно, обеспечивая непрерывную эмиссию электронов с катода.

Основные характеристики и свойства эктонов

Эктоны обладают рядом уникальных свойств, которые определяют их важную роль в физике плазмы:

- Длительность существования эктона составляет единицы-десятки наносекунд

- Размер эктона порядка микрометров

- Плотность тока в эктоне может достигать 1012 А/м2

- Температура плазмы в эктоне порядка 104 К

- Концентрация электронов в эктоне 1020-1022 м-3

Эти экстремальные параметры определяют уникальные возможности применения эктонов в импульсной энергетике и электронике.

Роль эктонов в катодном пятне вакуумной дуги

Катодное пятно вакуумной дуги представляет собой область на поверхности катода, где происходит основная эмиссия электронов. Какую роль играют эктоны в процессах, происходящих в катодном пятне?

- Эктоны являются основными источниками электронов и плазмы в катодном пятне

- Циклическое образование и исчезновение эктонов обеспечивает непрерывность горения дуги

- Высокая плотность тока в эктонах обеспечивает сильный нагрев и эрозию поверхности катода

- Эктоны определяют микроструктуру и динамику катодного пятна

Понимание роли эктонов позволило создать точную модель катодного пятна и процессов в вакуумной дуге.

Применение эктонов в импульсной энергетике

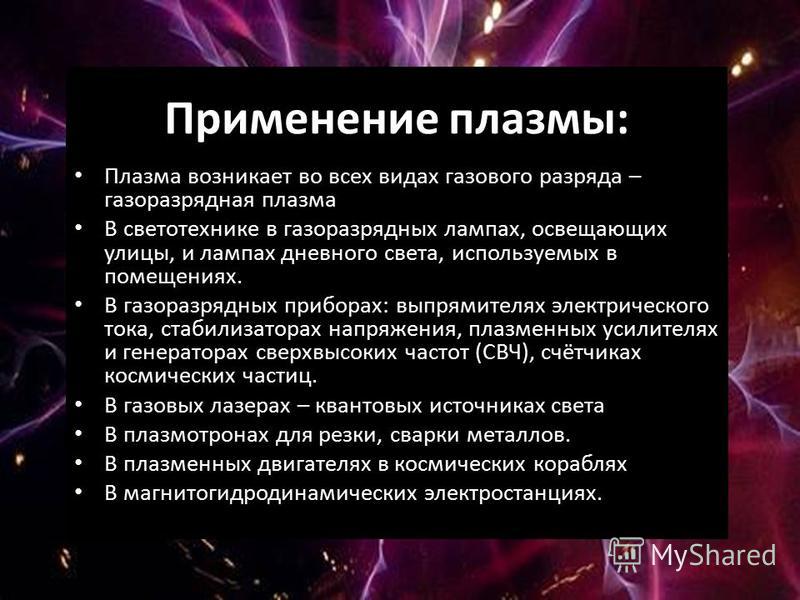

Уникальные свойства эктонов нашли широкое применение в импульсной энергетике и электронике. Какие возможности открывает использование эктонов в этих областях?

- Создание мощных источников электронных пучков наносекундной длительности

- Разработка сверхмощных коммутаторов тока

- Генерация мощных импульсов рентгеновского излучения

- Создание эффективных источников плазмы

- Разработка новых типов электронных приборов

Эктоны позволили существенно повысить предельные параметры импульсных электрофизических устройств и открыли новые возможности в электронике и энергетике.

Методы исследования и диагностики эктонов

Изучение эктонов представляет определенные сложности из-за их малых размеров и короткого времени жизни. Какие методы используются для исследования свойств эктонов?

- Высокоскоростная фотосъемка с наносекундным разрешением

- Зондовые измерения параметров плазмы

- Спектроскопические методы

- Регистрация электронных и ионных токов

- Компьютерное моделирование процессов образования эктонов

Комплексное применение этих методов позволило детально изучить свойства эктонов и процессы их образования.

Перспективы дальнейших исследований эктонов

Несмотря на значительный прогресс в изучении эктонов, многие вопросы остаются открытыми. Какие направления исследований эктонов являются наиболее перспективными?

- Изучение процессов образования эктонов на атомарном уровне

- Исследование взаимодействия эктонов между собой и с внешними полями

- Поиск новых областей применения эктонов

- Разработка методов управления параметрами эктонов

- Создание новых типов эктонных эмиттеров

Дальнейшие исследования эктонов могут привести к революционным открытиям в физике плазмы и созданию принципиально новых технологий.

Academia. Геннадий Месяц. «Эти таинственные эктоны». 2-я лекция

13 мая 2014, 17:10 13 мая 2014, 18:10 13 мая 2014, 19:10 13 мая 2014, 20:10 13 мая 2014, 21:10 13 мая 2014, 22:10 13 мая 2014, 23:10 14 мая 2014, 00:10 14 мая 2014, 01:10 14 мая 2014, 02:10 14 мая 2014, 03:10

Академик Геннадий Андреевич Месяц, используя открытое им явление взрывной электронной эмиссии электронов разработал порционную концепцию вакуумной электрической дуги. В основе этой концепции лежит тот факт, что катодное пятно вакуумной дуги состоит из отдельных ячеек – центров взрывной электронной эмиссии. Длительность существования такой ячейки составляет единицы – десятки миллиардных долей секунды. Порции электронов, испускаемые ячейками катодного пятна, названные им эктонами, создаются в результате взрыва струй жидкого металла при их взаимодействии с плазмой.

Геннадий Андреевич Месяц – академик, член Президиума Российской академии наук, директор Физического института им. П.Н. Лебедева РАН, председатель Совета директоров институтов РАН, научный руководитель Института сильноточной электроники Сибирского отделения РАН.

- электроника

- месяц

- электричество

- академия

- лекция

- образование

- физика

- ученые

- наука

- передача/программа

- телеканал «Культура»

Открытие энергии Месяца.

(«За науку» № 9-10 от 7 марта 2006)

(«За науку» № 9-10 от 7 марта 2006) 28 февраля 2006 года исполняется 70 лет вице-президенту РАН директору Физического института РАН им. П.Н. Лебедева академику Месяцу Геннадию Андреевичу.

Это

выдающийся российский физик, признанный мировой лидер в области электрофизики,

физики электрических разрядов в газе и вакууме, а также импульсной энергетики и

электроники. Он опубликовал более 500 научных статей и 20 монографий,

большинство из которых переведено на английский, китайский, японский язык. Среди них «Техника

формирования высоковольтных наносекундных импульсов» (1963 г.), «Генерирование

мощных наносекундных импульсов» (1974 г.), «Мощные наносекундные импульсы

рентгеновского излучения» (1983 г.), «Импульсный электрический разряд в вакууме»

(1984 г.), «Импульсные газовые лазеры» (1991 г.), «Физика импульсного пробоя

газов» (1991 г.), «Эктоны» в 3-х т.

(1993 – 1994гг.), «Эктоны в вакуумном разряде: пробой, искра, дуга» (2000 г. ),

«Импульсная энергетика и электроника» (2004 г.) и др. Им получено 42 патента и

авторских свидетельств на изобретения.

),

«Импульсная энергетика и электроника» (2004 г.) и др. Им получено 42 патента и

авторских свидетельств на изобретения.

Началом научной деятельности Геннадия Месяца можно считать 1957 год, когда он, уроженец Кемеровской области, был еще студентом кафедры техники высоких напряжений Томского политехнического института. Его первой задачей было изготовление и исследование высоковольтного импульсного генератора с наносекундным фронтом. Месяц разработал такой генератор, а также скоростной осциллограф для регистрации наносекундного времени. В 1961 году он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Разработка и исследование высоковольтных наносекундных импульсных устройств с искровыми разрядниками», результаты которой оказали большое влияние на дальнейшее развитие наносекундной импульсной техники.

В 1966 году

защищает докторскую диссертацию на тему «Исследования по генерированию мощных

наносекундных импульсов». В этой диссертации он развил новое направление –

наносекундную импульсную энергетику.

Электроннооптические исследования показали, что механизм коммутации тока в вакуумном разряде связан с движением потока плазмы, образующейся за счет микровзрывов на катоде, инициированных джоулевым разогревом микроострий током автоэлектронной эмиссии. Важным оказывается то, что в процессе движения плазмы к аноду вплоть до замыкания промежутка катод сохраняет высокую эмиссию, в сотни раз превосходящую автоэлектронную. Это явление он назвал взрывной эмиссией электронов (ВЭЭ). Явление было признано открытием с приоритетом от 1966 года. В 1967 году группа Геннадия Месяца разрабатывает первый сильноточный наносекундный ускоритель электронов с диодом на взрывной эмиссии электронов. Это стало началом рождения сильноточной импульсной электроники.

Второй

важный научный результат докторской диссертации Месяца был связан с открытием

объемных газовых разрядов высокого давления (ОГР). Важное свойство такого

разряда состоит в том, что при высоком давлении газов (воздух, азот, водород и

др.) выше атмосферного он имеет объемный характер, наподобие тлеющему разряду

при давлениях в сотни раз меньших. Для достижения этого ученый предложил

производить инжекцию в газовый промежуток от внешнего источника электронов. В

обычных же разрядах высокого давления ток протекает через узкий плазменный

канал. Это также было признано открытием с приоритетом от 1966 года и стало

крупным событием в физике газового разряда, открывающем новые возможности

создания мощных импульсных газовых лазеров, плазмотронов, пикосекундных

сильноточных коммутаторов и т.д.

Важное свойство такого

разряда состоит в том, что при высоком давлении газов (воздух, азот, водород и

др.) выше атмосферного он имеет объемный характер, наподобие тлеющему разряду

при давлениях в сотни раз меньших. Для достижения этого ученый предложил

производить инжекцию в газовый промежуток от внешнего источника электронов. В

обычных же разрядах высокого давления ток протекает через узкий плазменный

канал. Это также было признано открытием с приоритетом от 1966 года и стало

крупным событием в физике газового разряда, открывающем новые возможности

создания мощных импульсных газовых лазеров, плазмотронов, пикосекундных

сильноточных коммутаторов и т.д.

В 1968 году он возглавляет лабораторию электроники в НИИ ЯФ. В 1970 году эта лаборатория переводится в Институт оптики атмосферы Сибирского отделения АН СССР, где он организует Отдел сильноточной электроники. Он также становится заместителем директора этого Института.

В 1977 году

по его инициативе был создан Институт сильноточной электроники СО АН СССР (ИСЭ),

в котором он стал первым директором. В ИСЭ кроме работ по ВЭЭ, ОГР, газовым

лазерам и ускорителям электронов, технологической электронике по его инициативе

были начаты исследования в области релятивистской СВЧ – электроники, мощной

импульсной рентгенотехники, радиационной физики твердого тела, электрического

взрыва проводников, технологического применения электронных и ионных пучков. В

импульсной технике основной упор был сделан на поиски методов быстрого обрыва

тока и создания генераторов с индуктивным накопителем энергии.

В ИСЭ кроме работ по ВЭЭ, ОГР, газовым

лазерам и ускорителям электронов, технологической электронике по его инициативе

были начаты исследования в области релятивистской СВЧ – электроники, мощной

импульсной рентгенотехники, радиационной физики твердого тела, электрического

взрыва проводников, технологического применения электронных и ионных пучков. В

импульсной технике основной упор был сделан на поиски методов быстрого обрыва

тока и создания генераторов с индуктивным накопителем энергии.

Релятивистская СВЧ –

электроника является советским изобретением. Она появилась благодаря совместным

экспериментам ученых ФИАН и ИПФ АН, а также благодаря созданным группой Месяца в Томске первым

сильноточным наносекундным ускорителям электронов. Благодаря этой технике удалось увеличить мощность СВЧ-

приборов в тысячи раз. Для решения проблем генерирования СВЧ-импульсов большой

мощности им в ИСЭ проводились исследования ВЭЭ в диодах с магнитной изоляцией,

были созданы компактных СВЧ – систем миллиметрового диапазона волн,

импульсно-периодические СВЧ – системы на базе ускорителей «Синус».

В 1979 году Месяц избран членом-корреспондентом, а в 1984-м — действительным членом АН СССР.

Были также разработаны компактные импульсные ускорители электронов и источники мощного рентгеновского излучения с длительностью импульсов 10-8 – 10-9 с, созданы эффективные прерыватели тока на основе взрывающихся микропроводников. Г.А. Месяц предложил и разработал инжекционный тиратрон. Совместно с Б.М. Ковальчуком он разработал плазменные эрозионные прерыватели для обрыва тока в микросекундном диапазоне времени. Создание таких прерывателей обеспечило прорыв в сильноточной электронике, т.к. мегавольтные установки с током до 107 А стали значительно компактней и дешевле.

Начиная с

1986 года Месяц возглавляет Уральский научный центр АН СССР. Он приглашает в

Свердловск 25 ученых из Томска, Новосибирска и Москвы, чтобы организовать новый

институт. Многие из них

впоследствии возглавили лаборатории в созданном им в 1986 году Институте

электрофизики (ИЭФ). Директором Института был утвержден Геннадием Андреевичем.

Директором Института был утвержден Геннадием Андреевичем.

Свердловск – город со знаменитыми научными традициями, но электрофизика, лазерная физика, радиофизика и т.д. в академических институтах Урала раньше не развивались. Становление нового института пришлось на тяжелые 90-е годы, но молодой коллектив не только выстоял, он быстро завоевал высокий международный рейтинг и уверенно занял место рядом со своим старшим братом – институтом в Томске.

Разработки Уральского института в области сильноточной импульсной техники, ускорителей заряженных частиц, генераторов электромагнитных излучений технологических электронных и ионных источников широко известны. В России, США, Англии, Китае, Франции и других странах успешно работают разнообразные приборы, созданные в этом Институте.

Среди

наиболее ярких работ, выполненных в ИЭФ УрО РАН, следует назвать следующие. Открытие

эктонов – порций электронов и плазмы, которые возникают при взрывной эмиссии

электронов. Доказано, что эктон играет фундаментальную роль в катодном пятне

вакуумной дуги, в некоторых типах разрядов в газах, в униполярных дугах и т.д.

Открытие SOS – эффекта

в кремниевых полупроводниках, которое позволило создать новый класс мощных полупроводниковых

размыкающих коммутаторов и импульсных генераторов. Создание пикосекундной

энергетики и электроники. Открытие сверхизлучения пикосекундных электронных

пучков, которое позволило иметь мощность СВЧ – излучения в несколько раз больше

мощности пучка электронов. Разработки методов получения материалов из

нанопорошков путем магнитного прессования, идентификации материалов электронными

пучками наносекундной длительности и т.д.

Доказано, что эктон играет фундаментальную роль в катодном пятне

вакуумной дуги, в некоторых типах разрядов в газах, в униполярных дугах и т.д.

Открытие SOS – эффекта

в кремниевых полупроводниках, которое позволило создать новый класс мощных полупроводниковых

размыкающих коммутаторов и импульсных генераторов. Создание пикосекундной

энергетики и электроники. Открытие сверхизлучения пикосекундных электронных

пучков, которое позволило иметь мощность СВЧ – излучения в несколько раз больше

мощности пучка электронов. Разработки методов получения материалов из

нанопорошков путем магнитного прессования, идентификации материалов электронными

пучками наносекундной длительности и т.д.

Он является основателем кафедры «Физика плазмы» в Томском Госуниверситете, а также кафедр электрофизики в Уральском Техническом университете и Московском Физико-техническом институте. Среди его учеников более 40 докторов и более 100 кандидатов наук. Из них 6 ученых являются членами РАН.

Месяц —

крупный организатор науки. В 1986 году он был избран членом Президиума АН СССР, а в

1987 году – вице-президентом АН СССР. В 1987 году по его инициативе было

основано Уральское отделение АН СССР, куда

вошли Уральский научный центр, Башкирский и Коми филиалы АН СССР, которые

затем были превращены в научные

центры УрО АН СССР. Научные центры были созданы также в Ижевске, Челябинске,

Оренбурге, Архангельске. В том же году он избирается председателем УрО АН СССР.

Одновременно он возглавляет Комиссию АН СССР по координации науки в РСФСР. Г.А. Месяц был членом Организационного

комитета по созданию Российской академии наук, возглавляя секцию физики, ядерной

физики и энергетики. После преобразования АН СССР в РАН он в 1991г.

избирается вице-президентом РАН,

председателем УрО РАН. В 1998 году он оставляет пост председателя УрО РАН в

связи с его переводом в Москву, оставаясь до 2004 года директором Института

электрофизики. Затем он был избран директором Физического института им. П.Н.

Лебедева РАН, оставаясь научным руководителем созданных им институтов – ИСЭ СО

РАН и ИЭФ УрО РАН.

В 1986 году он был избран членом Президиума АН СССР, а в

1987 году – вице-президентом АН СССР. В 1987 году по его инициативе было

основано Уральское отделение АН СССР, куда

вошли Уральский научный центр, Башкирский и Коми филиалы АН СССР, которые

затем были превращены в научные

центры УрО АН СССР. Научные центры были созданы также в Ижевске, Челябинске,

Оренбурге, Архангельске. В том же году он избирается председателем УрО АН СССР.

Одновременно он возглавляет Комиссию АН СССР по координации науки в РСФСР. Г.А. Месяц был членом Организационного

комитета по созданию Российской академии наук, возглавляя секцию физики, ядерной

физики и энергетики. После преобразования АН СССР в РАН он в 1991г.

избирается вице-президентом РАН,

председателем УрО РАН. В 1998 году он оставляет пост председателя УрО РАН в

связи с его переводом в Москву, оставаясь до 2004 года директором Института

электрофизики. Затем он был избран директором Физического института им. П.Н.

Лебедева РАН, оставаясь научным руководителем созданных им институтов – ИСЭ СО

РАН и ИЭФ УрО РАН.

Академик Месяц – лауреат премии Ленинского комсомола (1968), Государственных премий СССР (1978 г.) и Российской Федерации (1998 г.), лауреат премий Правительства СССР (1990 г.) и Российской Федерации (2003 г.), Демидовской премии (2002г.), премии «Глобальная энергия» (2003 г.), международных премий имени У. Дайка (1990 г.) и имени Э. Маркса (1991 г.). Он имеет также такие академические награды, как премия имени А.Г. Столетова (1995г.), Золотая медаль имени М.А. Лаврентьева (2005 г.), Золотая медаль имени С.В. Вонсовского (2004 г.) и Золотая медаль имени М.А.Лаврентьева (2005). Г.А. Месяц награжден орденом Ленина (1986 г.), орденом Трудового Красного Знамени (1971 г.), орденом «Знак Почета» (1976 г.), орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1996 г.), III степени (1999 г.) и II степени (2006 г.).

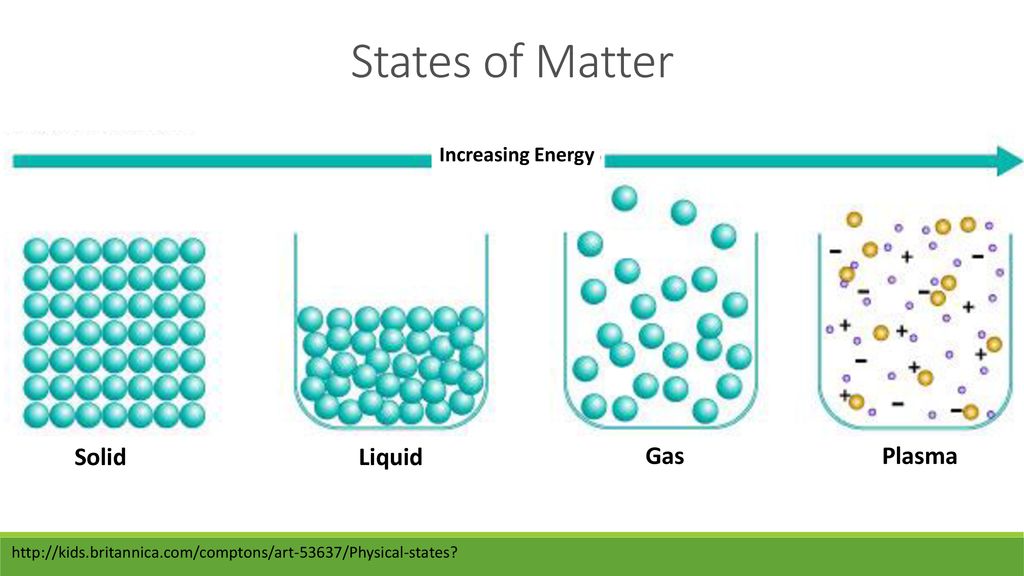

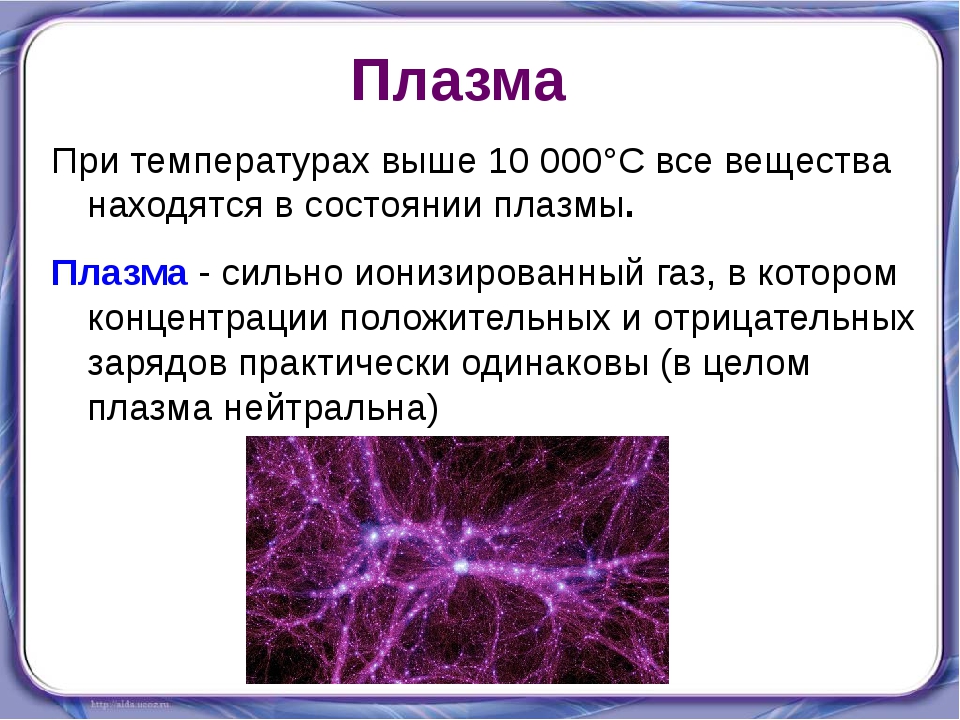

Чем плазма отличается от металла или ионизированного газа?

$\begingroup$

Я только начал смотреть на плазмы и немного запутался.

Металл представляет собой решетку положительных ионов, омываемых морем делокализованных электронов и проводящих электричество. Плазма — это «газ» из свободных ионов и электронов, который также может проводить электричество. Является ли металл твердотельной плазмой?

Все ли ионизированные газы являются плазмой? Даже если они не прогреты?

- физика плазмы

$\endgroup$

2

$\begingroup$

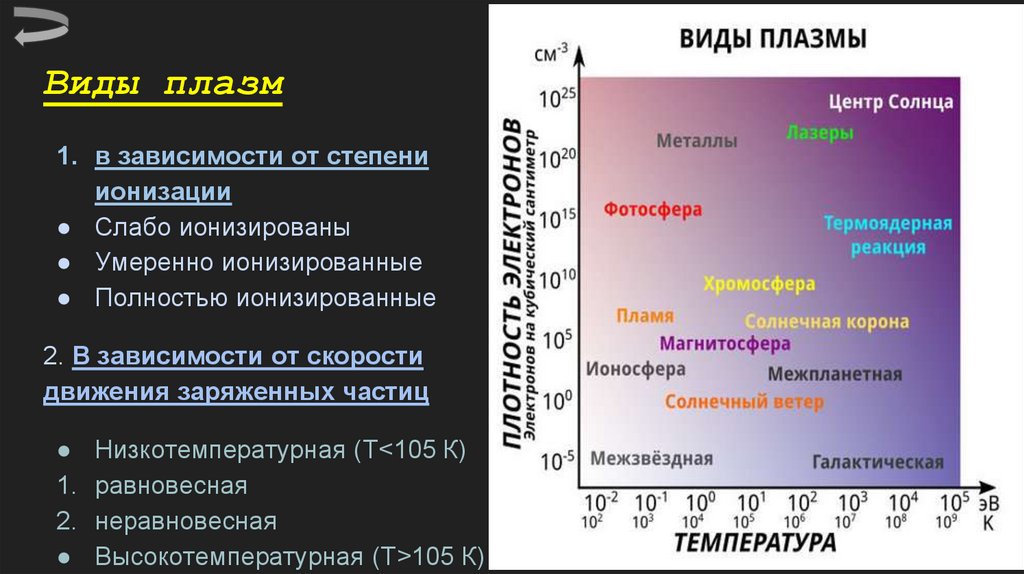

Есть несколько видов плазмы. Ионизированный газ представляет собой своего рода плазму, также называемую тонкой плазмой.

Тонкая плазма , хотя физически отличается от металла, имеет с ним удивительно большое количество общих свойств:

- Они оба имеют два отдельных носителя заряда, катионы и электроны.

- В обоих случаях катионы вносят незначительный вклад в ток, а электроны образуют газ.

- Они имеют схожие дисперсионные соотношения (что приводит к сходному «локальному» закону Ома в обоих).

Именно потому, что катионы не вносят большого вклада, они кажутся похожими, несмотря на то, что один газ, а другой твердое тело.

Когда вы нагреваете тонкую плазму, она некоторое время остается ионизированным газом. По мере того, как становится жарче, вы получаете энергию, чтобы отрывать все больше и больше электронов от атомов, но ядра остаются нетронутыми. Однако катионы начинают вносить больший вклад, поэтому свойства заметно отличаются от металла. Это область магнитогидродинамики.

Когда плазма достаточно горячая, чтобы вырвать нуклоны из ядра, она становится термоядерной плазмой, и ее свойства снова меняются. Это вид плазмы, из которой состоит Солнце.

Еще раз нагрейте такую плазму (много!) и у вас будет энергия, чтобы вырвать кварки и глюоны из нуклонов. Это кварк-глюонная плазма.

В общем, вы получаете новый вид плазмы каждый раз, когда вам удается извлекать новый вид частиц из системы. Сходство с металлом существует только при низкой энергии.

Сходство с металлом существует только при низкой энергии.

$\endgroup$

3

$\begingroup$

Чтобы добавить немного к ответу Миясе:

Металл здесь означает фазу вещества (не тип химического элемента), где ионы образуют решетку, а некоторые электроны (электроны проводимости) могут свободно перемещаться. . Разница между таким металлом и ионизированным газом из однотипных атомов такая же, как разница между льдом, водой и водяным паром — все они состоят из Н3О, но являются разными фазами одного и того же вещества.

Сказав это, электроны внутри металлов действительно можно рассматривать как своего рода плазму — в частности, возникающие волнообразные возбуждения называются плазмонами .

$\endgroup$

1

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но никогда не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

столкновений — Почему ионы и электроны в плазме имеют разную температуру?

Давайте сначала начнем с некоторых определений параметров, в произвольном порядке. Я буду описывать упругие столкновения, предполагая квазинейтральную (т. е. $n_{e} = \sum_{s} \ n_{s} \ Z_{s}$) плазму. Таким образом, в столкновениях участвуют дальнодействующие силы, и они называются кулоновскими столкновениями.

Я буду описывать упругие столкновения, предполагая квазинейтральную (т. е. $n_{e} = \sum_{s} \ n_{s} \ Z_{s}$) плазму. Таким образом, в столкновениях участвуют дальнодействующие силы, и они называются кулоновскими столкновениями.

- Константы

- $e$ = элементарный заряд

- $\varepsilon_{o}$ = диэлектрическая проницаемость свободного пространства

- $k_{B}$ = постоянная Больцмана

- $c$ = скорость света в вакууме

- Параметры частиц/плазмы

- $B_{o}$ = величина квазистатического магнитного поля

- $s$ = буква, используемая для обозначения вида частиц (например, $e$ для электронов, $i$ для ионов)

- $n_{s}$ = плотность частиц вида $s$ 9{2} }{ \varepsilon_{o} \ m_{s} } }$, или плазменная частота вида $s$

- $\Omega_{ps} = \tfrac{ q_{s} \ B_{o} }{ \gamma \ m_{s} }$, или гирочастота (или циклотронная частота) вида $s$, и $\gamma $ — релятивистский фактор Лоренца

- Параметры столкновения

- $\mu_{ss’} = \tfrac{ m_{s} \ m_{s’} }{ m_{s} + m_{s’} }$, или приведенная масса видов $s$ и $s $

- $\lambda_{D} = \lambda_{De} \ \sqrt{ \sum_{s} \left( \tfrac{ n_{s} \ Z_{s}^{2} }{ n_{e} } \right ) \ \left( \tfrac{ T_{e} }{ T_{s} } \right) }$ или 9{\circ}$ кулоновских столкновений, то частота столкновений между электронами и ионами выше, чем частота столкновений отдельных видов, как видно из уравнений 3a—3c выше.

{2} } \sim \left( \tfrac{ T_{e} }{ T_{i} } \right) b_{min,ei}$.

{2} } \sim \left( \tfrac{ T_{e} }{ T_{i} } \right) b_{min,ei}$. Чем больше (меньше) минимальный прицельный параметр, тем меньше (больше) вклад $\Lambda_{ss’}$ в частоту столкновений. Ионы также в среднем намного медленнее, чем электроны. Это означает, что вероятность взаимодействия с другим ионом в данную единицу времени также меньше, поскольку им требуется больше времени, чтобы пройти то же расстояние, что и более легким электронам. Таким образом, частота столкновений эффективно контролируется более высокой подвижностью электронов.

9{5/3}$) на ~1-10 секунд или на ~4-5 порядков быстрее. Эффективная частота столкновений между частицами и электромагнитными волнами еще выше: до 7 порядков больше столкновений в единицу времени, чем эквивалентные кулоновские столкновения электронов и ионов (например, http://adsabs.harvard.edu/abs/2007PhRvL.. 99d1101W).

Для уравновешивания ионов и электронов (т. е. $T_{e} \sim T_{i}$) должны преобладать кулоновские частоты столкновений, чтобы обеспечить равное распределение энергии между различными частицами.

Большинство плазм считается слабостолкновительный или бесстолкновительный , что означает, что частоты кулоновских столкновений пренебрежимо малы по сравнению с другими процессами, которые могли бы повлиять на распределения скоростей.

Большинство плазм считается слабостолкновительный или бесстолкновительный , что означает, что частоты кулоновских столкновений пренебрежимо малы по сравнению с другими процессами, которые могли бы повлиять на распределения скоростей. Таким образом, обычно $T_{e} \neq T_{i}$ в большинстве плазм, если нет значительных столкновений.

[Я удалил некоторые посторонние уравнения из справочного раздела и добавил ссылки.]

почему ионы и электроны в плазме имеют разную температуру?

Недавнее статистическое исследование 10-летних измерений [например, Wilson et al. , 2018] обнаружили, что отношение температур электронов к протонам в среднем составляет ~1,64 (медианное значение ~1,27) в солнечном ветре вблизи Земли. Они также отметили, что эффективные частоты столкновений, вызванные электромагнитными и электростатическими флуктуациями, могут быть на семь порядков выше, чем любая кулоновская частота столкновений между частицами.