Как башкиры издревле овладевали искусством звукоподражания. Какую роль играла имитация звуков в жизни и культуре башкирского народа. Кто из современных исполнителей продолжает эту традицию сегодня. Почему важно сохранять и развивать это мастерство.

История возникновения звукоподражания у башкир

Искусство имитации звуков природы и голосов животных имеет глубокие корни в башкирской культуре. Оно зародилось в древности, когда люди жили в тесной связи с окружающим миром.

Для чего башкиры использовали звукоподражание:

- На охоте — для приманивания добычи

- В скотоводстве — для управления домашними животными

- В шаманских ритуалах — для призывания духов

- В фольклоре — как часть песен, сказаний, обрядов

Постепенно из утилитарного навыка звукоподражание превратилось в настоящее искусство, ставшее частью башкирской музыкальной культуры.

Традиционные техники имитации звуков у башкир

Башкиры использовали различные способы для воспроизведения звуков природы:

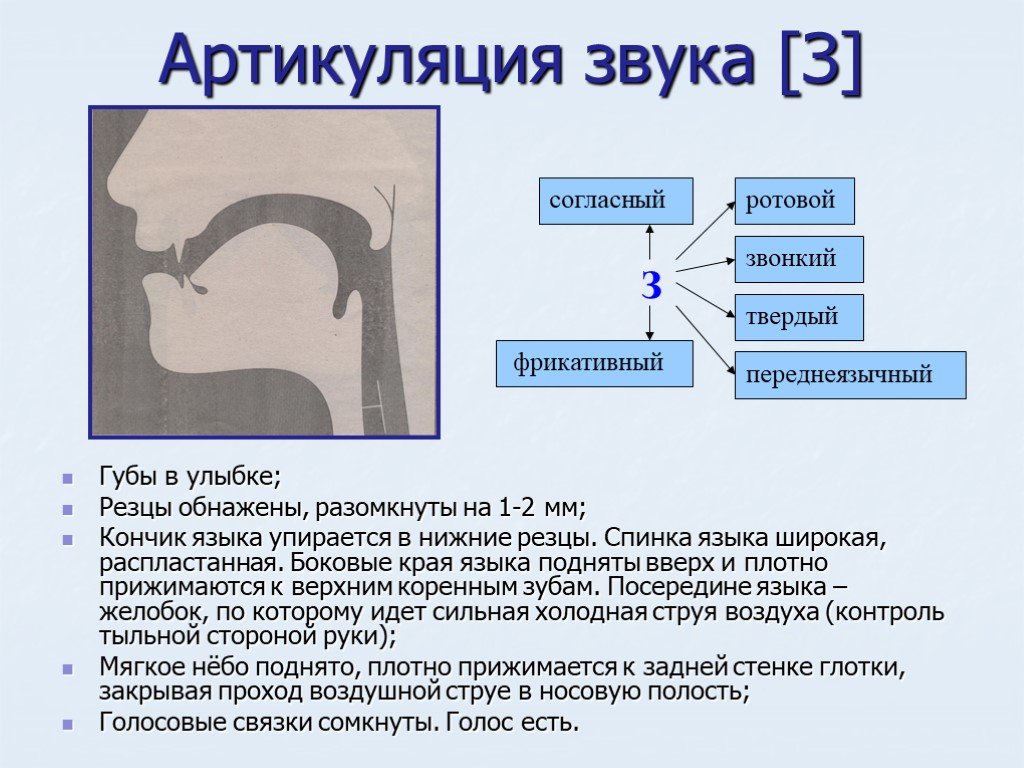

- Горловое пение (узляу) — особая техника пения с артикуляцией в глотке или гортани

- Игра на народных инструментах — курае, кубызе, думбыре

- Свист и другие звуки, издаваемые ртом

- Простейшие приспособления — свистульки, листья растений

Часто техники комбинировались — например, горловое пение сочеталось с игрой на музыкальных инструментах. Это позволяло добиваться очень реалистичного звучания.

Мастера звукоподражания прошлого

Искусством имитации звуков в совершенстве владели башкирские сэсэны — народные сказители. Они умело вплетали звукоподражание в исполнение эпосов, сказаний, песен.

Известные мастера прошлого:

- Мансур Саламатов (Хайбуллинский район)

- Хидият Сагадатов (Абзелиловский район)

- Бибизада Сулейманова (Белорецкий район) — редкий пример женщины-исполнительницы

Эти люди могли в точности воспроизвести голоса десятков птиц и животных, а также различные природные звуки.

Современные исполнители, продолжающие традиции

Сегодня искусство звукоподражания продолжает жить в творчестве талантливых башкирских музыкантов:

- Набип Ханов (Раджа Учалинский) — может изобразить более 40 звуков природы

- Ильнур Хайруллин — виртуозно сочетает игру на инструментах, горловое пение и звукоподражание

- Азат Аиткулов, Рамиль Гайзуллин, Миндигафур Зайнетдинов — известные кураисты и кубызисты

Эти исполнители не только сохраняют традиции, но и развивают их, создавая оригинальные музыкальные композиции на основе звукоподражания.

Значение звукоподражания в современной культуре башкир

Почему важно сохранять и развивать искусство имитации звуков сегодня:

- Это уникальная часть нематериального культурного наследия башкирского народа

- Звукоподражание помогает современному человеку восстановить связь с природой

- Оно обогащает музыкальную культуру, привносит в нее новые краски

- Имитация звуков может использоваться в терапевтических целях

Специалисты считают, что необходимо включать обучение звукоподражанию в программы музыкальных учебных заведений Башкортостана.

Техники и приемы звукоподражания

Как башкирские мастера добиваются реалистичного воспроизведения звуков природы:

- Используют различные техники дыхания

- Комбинируют звуки, издаваемые голосом и музыкальными инструментами

- Применяют особые приемы артикуляции

- Задействуют разные резонаторы тела

Обучение этому искусству требует длительной практики и хорошего слуха. Некоторые исполнители разрабатывают собственные уникальные методики.

Перспективы развития искусства звукоподражания

Как можно популяризировать и развивать это направление башкирской культуры:

- Проводить конкурсы и фестивали исполнителей

- Включать номера со звукоподражанием в концертные программы

- Создавать образовательные программы для детей и взрослых

- Использовать современные технологии для записи и распространения

Эксперты считают, что при должном внимании это искусство может обрести новую жизнь и привлечь молодое поколение исполнителей.

Влияние звукоподражания на здоровье человека

Исследования показывают, что занятия имитацией звуков природы могут оказывать положительное влияние на организм:

- Улучшают работу дыхательной системы

- Оказывают успокаивающее действие на нервную систему

- Развивают гибкость голосового аппарата

- Стимулируют определенные зоны головного мозга

Некоторые специалисты даже рекомендуют использовать элементы звукоподражания в терапевтических целях.

Мастерство имитации голосов животных и звуков природы у башкир

Имитирование звуков ‒ один из редких жанров народного фольклора. Человек издревле подражал звукам окружающего мира: раскатам грома, журчанию, плеску воды, шелесту листвы, вою ветра, крикам птиц и зверей. Согласно одной из теорий, даже человеческий язык возник в результате воспроизведения человеком звуков природы. Так, в некоторых языках названия животных, птиц появились в результате подражания их крикам.

Более того, именно звукоподражательные мотивы стали предпосылкой для развития и зарождения музыки у первобытных людей. Мысль о том, что музыка родилась из птичьего пения как особого языка, удивительным образом объединяет представления о музыкальном искусстве, сложившиеся в различных культурах.

Еще в древности человек установил, что звуковая природная среда сообщается с его природой ‒ психикой, эмоциональным миром, физиологией. В единении

с природой наши предки находили успокоение, силы, энергию. Люди начали подражать природе, издавая голосом, а затем с помощью несложных приспособлений звуки, соответствующие своему эмоциональному состоянию.

Люди начали подражать природе, издавая голосом, а затем с помощью несложных приспособлений звуки, соответствующие своему эмоциональному состоянию.

Кроме того, имитация голосов природы служила утилитарным целям.

Так, древние охотники научились использовать звукоподражание, чтобы приманивать к себе добычу.

Позже с помощью голоса скотоводы-кочевники управляли домашними животными.

А некоторые народы в своих шаманских обрядах, песнопениях и танцах намеренно имитировали естественные звуки природы, призывая духов и прося у них помощи.

Нужно отметить, что именно языческая вера и необходимость звукоподражательного сопровождения ритуалов и обрядов породила природный феномен горлового двухголосия ‒ пения с необычной артикуляцией в глотке или гортани, характерного для традиционной (особенно культовой) музыки народов Сибири, Монголии, Тибета, а также тюркских народов, в том числе башкир. Мастерски используя это умение (по башкирски ‒ узляу) наши предки воспроизводили звуки природы, животных, и даже некоторых музыкальных инструментов.

Кроме выполнения утилитарной и магической функций звукоподражание стало и неотъемлемой частью фольклора многих народов. Интонации звукоподражания люди стали использовать в песнях, сочетая их с каким-либо действием, с танцем, горловым пением, игрой на этнических (народных) инструментах. Более того, материалом для музыки становилась сама природа ‒ звуки, возникающие от колебания струны, столба воздуха (принцип духовых инструментов), мембраны – кожи, пузыря, дерева, металла. Так родились дудочки, рожки, трубы, ударные и струнные инструменты.

Звукоимитация использовалась и сохранилась до сих пор в фольклоре коренных народов Сибири, например, тувинцев, алтайцев, бурятов. По данным музыковеда-фольклориста Ю.И. Шейкина, в музыкальном фольклоре удэгейцев, например, существует особый вид вокального творчества «диганаини», что буквально означает «издавать звуки или петь, подражая голосу зверя или птицы». Сходный жанр обнаружен и у других тунгусо-маньчжурских народов: «дилган» у негидальцев, «дзилдан» у ороков, «дзилган» у маньчжуров.

По наблюдениям Ю.И. Шейкина, различаются «натуралистические» (иконические) и «символические» звукоподражания. Первые из них представляют точное подражание оригиналу (крик, вой, свист и т. п.), для воспроизведения некоторых из них существуют специальные инструменты.

«Символические» звукоподражания похожи на оригинал, но несколько отличаются от него, передавая лишь общее звуковое впечатление. Они могут воспроизводиться либо с обычной речевой интонацией, либо мелодически интонироваться и разрастаться в особые звукоподражательные напевы. «Символические» звукоподражания, в частности, использовались в играх, обрядах, в повествовательных фольклорных текстах.

На сегодняшний день имитация голосов и звуков у башкир сохранилась в меньшей степени, хотя, как и у других кочевых народов, подражание звукам природы в прошлые века у них было довольно развито.

Имитация звуков, особенно звуков природы, говорит о довольно богатом внутреннем мире человека, о том, что он живёт в гармонии с природой.

В прошлом быт и культура башкир были немыслимы без зачаточных видов мелодизированных интонаций – клича, аукания. Простые по музыкальному строю интонации сопровождали военные сражения, охоту на птиц и зверей, народные праздники и обряды.

Охота занимала большое место в хозяйственной жизни башкир. Охотник, не имея огнестрельного оружия, должен был уметь либо, оставаясь незамеченным, близко подползти к зверю или дичи, либо подманивать их к себе. Отсюда у наших предков в древности была выработана своеобразная охотничья практика ‒ подражание голосам животных, а также крикам и пересвистываниям птиц.

Этнограф, фольклорист С. Г. Рыбаков

Звукоподражание как разновидность национального творчества башкир отметил

в конце XIX в. этнограф, фольклорист С. Г. Рыбаков. Он писал, что «звукоподражательное искусство у башкир довольно развито и оно исконно существует у них». В одной из башкирских деревень он встретил мастера «петь по-птичьему»:

«…Во время моих разъездов по Орскому уезду в деревне Темясово Бурзянской волости мне сообщили, что в этой деревне живет башкир Мансурка, умеющий изображать, как поют различные птицы. По моему желанию башкира этого отыскали и привели в дом, где я остановился. Я увидел башкира странного вида, застенчиво улыбающегося и косящего глазами. На мою просьбу изобразить, как поют птицы, он широко улыбнулся

По моему желанию башкира этого отыскали и привели в дом, где я остановился. Я увидел башкира странного вида, застенчиво улыбающегося и косящего глазами. На мою просьбу изобразить, как поют птицы, он широко улыбнулся

и законфузился было, и стал показывать свое искусство.

Начал он с изображения лебедя. Вытянув свою физиономию, закрыв рот

и нос, стал издавать в высшей степени странные, своеобразные звуки полузакрытого характера… эти звуки действительно были похожи

на что-то птичье, но вместе с тем ясно слышалась мелодия. Это лебединое курлыкание слушалось прямо с удовольствием, так это было не обычно, искусно и вместе с тем приятно.

Затем Мансурка, сильно улыбаясь под впечатлением общих одобрений, изобразил, как воркуют голуби. Буквы башкир произносил несколько глухо. Далее артист показывал, как свистит и трещит одна полевая птица, кажется, стрепет, и все это было очень своеобразно и правдоподобно.

В других местах я слышал инструментальные мелодии, исполняемые на курае, имеющие целью подражание кукушке. Так, в деревне Ташбулатово Верхнеуральского уезда дудочник (курайсы) Магафур Каракеев играл мне так называемый «Какук», ‒ приводится в книге «Музыка и песни уральских мусульман с очерком их быта».

Так, в деревне Ташбулатово Верхнеуральского уезда дудочник (курайсы) Магафур Каракеев играл мне так называемый «Какук», ‒ приводится в книге «Музыка и песни уральских мусульман с очерком их быта».

В Кананикольской волости Орского уезда этнограф записал с игры крещеного башкира Ивана Лукманова мелодию под названием «Сынрау-торна», «подражащую пению каких-то особенных журавлей белого цвета. Звукоподражательности в ней меньше; зато она останавливает внимание силою мелодического оборота», сообщает этнограф.

Ильшат Биктимиров, фрагмент картины «Тылсымлы агач»

Здесь нужно отметить, что в древних инструментальных мелодиях башкир, таких как «Сынрау торна», «Кукушка», «Аҡ яурыңлы сал бөркөт» («Белоплечий седой беркут»), действительно, большую роль играет звукоподражательность: имитируются клёкот журавлей, голос кукушки, отчаянный крик беркута, ищущего, согласно легенде, своих птенцов. Как пишет известный музыковед

Г. С. Галина, «для этого используется редкий прием – акцентируется VII вводная ступень в мажоре».

По ее словам, очевидно, что эти наигрыши возникли на основе тотемистических воззрений народа. Башкиры верили в родство между группами людей (обычно родами) и некоторыми животными. Все это находило отражение в творчестве, фольклоре наших предков.

Ильшат Биктимиров, фрагмент картины «Седой Урал»

Так, в ритуальной музыке башкир во времена язычества присутствовали попевки с элементами звукоподражания голосам птиц. Они могли служить мотивами заклинания, тотемного поклонения. По прошествии времени ритуальные попевки лишились магической функции и изменилось их назначение.

Позднее во время обрядов, отражающих культуру животных и птиц, наши предки устраивали заклички – небольшие сигнальные попевки

с элементами имитации голосов птиц, исполняемые одноголосно отдельными участниками обряда или в унисон хором, пишет в своей книге «Башкирская этномузыкология» музыковед

Н. В. Ахметжанова: «Основу возгласов кличей составляют трихордовые, секундовые мотивные построения. Тексты их импровизировались сходу, напевы не были постоянны». Например, были такие заклички: «Выходи, солнце!» («Ҡояш, сыҡ!»), «Выкрики в лесу» («Урманда ҡысҡырыу»), «Выкрики журавлей» («Торналар ҡысҡырыу»). Обряды «Праздник грачей», «Воронья каша» сопровождались звукоподражанием, исполнением плясок, имитирующих повадки птиц, под аккомпанемент кубыза. Также это инструментальные пляски «Тетерев» («Кор»), «Глухариная игра» («Һуйыр уйыны»), «Кукушка» («Кәкүк), «Голубь» («Күгəрсен»). Типовые интонации звукоподражания в мелодиях реализуются при помощи ритма, тембра (регистра) определенных интервальных соотношений, подчеркивает Н. В. Ахметжанова.

Тексты их импровизировались сходу, напевы не были постоянны». Например, были такие заклички: «Выходи, солнце!» («Ҡояш, сыҡ!»), «Выкрики в лесу» («Урманда ҡысҡырыу»), «Выкрики журавлей» («Торналар ҡысҡырыу»). Обряды «Праздник грачей», «Воронья каша» сопровождались звукоподражанием, исполнением плясок, имитирующих повадки птиц, под аккомпанемент кубыза. Также это инструментальные пляски «Тетерев» («Кор»), «Глухариная игра» («Һуйыр уйыны»), «Кукушка» («Кәкүк), «Голубь» («Күгəрсен»). Типовые интонации звукоподражания в мелодиях реализуются при помощи ритма, тембра (регистра) определенных интервальных соотношений, подчеркивает Н. В. Ахметжанова.

Также у башкир встречались словесные приговоры детям с передразниванием птичьих голосов.

Публицист, прозаик П. И. Добротворский в книге «В глуши Башкирии» (1901),

в рассказе «Соловей» повествовал о трагической жизни башкира по имени Ахмет, который прокармливался за счет умения имитировать звуки природы.

Подражать голосам животных, птиц, изображать те или иные звуки природы могли многие. Но исполняли это мастерски лишь единицы. Как правило, в Башкортостане этим искусством владели сэсэны ‒ народные сказители, традиционно исполняющие сказания и импровизации в форме песенного речитатива под аккомпанемент инструментов, как правило, думбыры. Они обладали мастерством исполнения кубаиров, песен, сказок, эпосов, искусно владели поэтическим языком, импровизацией.

Но исполняли это мастерски лишь единицы. Как правило, в Башкортостане этим искусством владели сэсэны ‒ народные сказители, традиционно исполняющие сказания и импровизации в форме песенного речитатива под аккомпанемент инструментов, как правило, думбыры. Они обладали мастерством исполнения кубаиров, песен, сказок, эпосов, искусно владели поэтическим языком, импровизацией.

Ученый-путешественник, этнограф И. И. Лепехин

Так, в путевых записях по результатам экспедиции по Башкирии в 1770 году ученый-путешественник И. И. Лепехин рассказал, как безымянный башкирский сэсэн исполняет кубаир:

«Старик лет в 60 …запел песню, называемую «Карай юрга». Песня cия у них за самую веселую почитается. Старик, припевая сию пеcню, <…> ударил и в три ноги: и тогда открылся Башкирский бал. В пляске своей башкирцы много кобенятся, и стараются так же телодвижением выражать слова, в песни содержащаяся. По окончании бала завели они другое, что можно назвать передразниванием. Они голосом своим подражали крику как зверей, так и разных птиц, и так удачливо, что с трудностью распознать можно было крик настоящей птицы от башкирскаго…»

Они голосом своим подражали крику как зверей, так и разных птиц, и так удачливо, что с трудностью распознать можно было крик настоящей птицы от башкирскаго…»

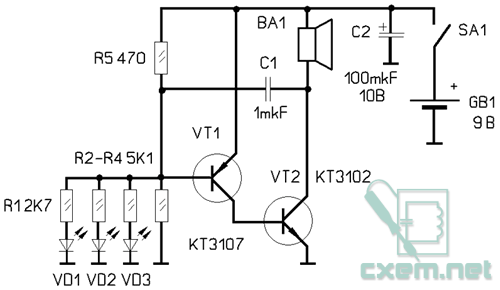

Были и отдельные виртуозы, имитирующие голоса птиц, животных и передающие шумовые эффекты (вой ветра, течение реки, журчание воды, цокот копыт, эхо в горах, свист ветра, завывание метели). Использовались при этом различные простейшие приспособления ‒ свистульки из дерева и глины (балсыҡ, ағас һыҙғыртҡыстары), приспособления в виде листа или деревяшки (ағас һәм улән япраҡтары), гребенчатую гармонику, косу и другое.

Башкир с кураем

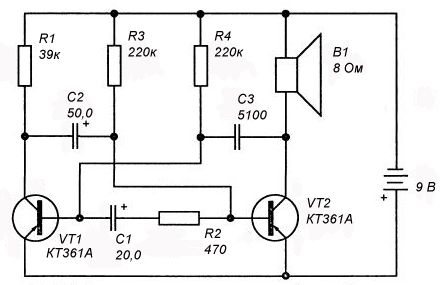

Также в воспроизводстве звуков активно применялись курай, кубыз. К слову, курай первоначально использовался древними скотоводами для извлечения различных звуков, преимущественно похожих на крики птиц, в качестве сигналов, в последующем преобразовавшихся в мелодию. Сама структура курая и способ звукоизвлечения из него позволяют создавать орнитоморфные звукоподражания.

Помимо них, важную роль в звукподражательстве играл родившийся под влиянием обрядово-магического прошлого башкир естественный музыкальный инструмент – узляу – «пение горлом», когда необычная техника пения сочеталась с артикуляцией в глотке или гортани. Это искусство было распространено и у других тюркских и монгольских народов.

Это искусство было распространено и у других тюркских и монгольских народов.

Более того, звукоподражательные и имитационные мотивы исполнялись горловым пением в сопровождении игры на башкирских народных инструментах – курае, кубызе, думбыре. Даже закрепилось название «тамаҡ ҡурай» (дословно – «горло-курай»). И именно при таком комбинированном исполнении узляу и музыкальной игры голоса животных

и пение птиц получались более натуралистичными, естественными, отмечает заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, режиссёр-постановщик, кураист Раис Низаметдинов.

В советские времена были известны такие исполнители узляу старшего поколения, как Мансур Саламатов из Хайбуллинского района, Хидият Сагадатов из Абзелиловского района. Примечательно творчество женщины ‒ мастера горлового пения Бибизады Сулеймановой из д. Кузашман Белорецкого района. Продолжателями традиций этого вида искусства являются Зайнагабдин Каракаев из д. Давлетово Абзелиловского района, Мухаммет Узянбаев

из д. Шигаево Белорецкого района, Мансур Узянбаев из Хайбуллинского района.

Шигаево Белорецкого района, Мансур Узянбаев из Хайбуллинского района.

Большую роль в развитие и пропаганду этого мастерства внес ставший всемирно известным исполнитель игры на кубызе (варгане) Роберт Загретдинов (1932‒2016). Он виртуозно исполнял музыкальные импровизации звуко-изобразительного характера, имитирующие голоса природы, а также воссоздавал звуковой фон урбанистической цивилизации.

Роберт Загретдинов демонстрирует искусство звукоподражания

Вакиль Гатиатуллин, «Утро в деревне»

Необходимо отметить творчество талантливого самородка из деревни Кучуково Учалинского района Вакиля Гатиатуллина (1932‒2005). От отца он научился имитировать окружающие звуки, а впоследствии завоевывал славу всесоюзного масштаба. Выступал в составе народного ансамбля танца «Ляйсан» Байрамгуловского совхоза на концертных площадках в Германии, Португалии, Польше, Франции.

Известен его художественный номер «Утро в деревне», в котором имитатор изображал, как просыпалась башкирская деревня, с карканьем вороны, кряканьем уточки, мычанием молодого теленка, кудахтаньем кур, блеянием козла и т. д. Кроме того, он изображал и другие окружающие звуки, особенно хорошо у него получались шумы сепаратора и трактора.

д. Кроме того, он изображал и другие окружающие звуки, особенно хорошо у него получались шумы сепаратора и трактора.

По словам Раиса Низаметдинова, мастер в своем исполнении использовал звуки горла, язык, палец с длинным ногтем, которым он зажимал горло.

Среди наших современников-музыкантов, обладающих таким редким мастерством подражания звукам птиц и животных, можно отметить кураистов, кубызистов Азата Аиткулова, Рамиля Гайзуллина, Миндигафура Зайнетдинова, Ильгама Байбулдина, Роберта Юлдашева, Раиса Низаметдинова.

Национальный оркестр народных инструментов Республики Башкортостан под руководством Рамиля Гайзуллина

Миндигафур Зайнетдинов, «Звуки мира».

Традиции имитации находят отражение и в творчестве современных этно-групп: «Курайсы», «Аргымак». Активно применяет в своем творчестве древние башкирские техники исполнительства мультиинструменталист Зайнетдин.

Раис Низаметдинов

Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, танцор, балетмейстер, режиссёр-постановщик, кураист

«Для наших предков подражать звукам окружающего мира было обычным явлением, нормой, это не было чем-то сверхъестественным. Другое дело облачать это в музыкальную форму, подавать как произведение – таких мастеров, к сожалению, практически нет. Изобразить можно все, что угодно: завывание ветра ‒ это может быть Вот было время, когда интереса и к кураю-то не было, говорили, что это архаика, на всю республику было всего 3‒4 кураиста. Начали проводить конкурсы, искать исполнителей, и процесс пошел. Сейчас есть и зритель, а сколько кураистов, и как востребован это инструмент! Также и с кубызом ‒ были считанные мастера, но с проведением конкурсов их стало в разы больше. Надо попробовать в рамках конкурса кубызистов, например, ввести новую номинацию «импровизация звуков», и, мне кажется, таланты найдутся. Тут, конечно, многое зависит и от исполнителей, от их умений, надо научиться оформлять все это красиво, современно, как это делает Зайнетдин, например». Башкиры издревле были в единстве с природой: ходили на охоту, приманивали животных ‒ добывать пропитание было непросто. Жили на летовках по полгода, имитация была и необходимостью, и способом самовыражения, творчества, и постепенно стала неотъемлемой частью национальной башкирской музыкальной культуры. Даже мы в нашем детстве пытались подражать звукам и изображать пение птиц, учились свисту разных видов, и даже соревновались, кто как умел, кто с двух пальцев, кто трубочкой, кто через зубы.

Башкиры издревле были в единстве с природой: ходили на охоту, приманивали животных ‒ добывать пропитание было непросто. Жили на летовках по полгода, имитация была и необходимостью, и способом самовыражения, творчества, и постепенно стала неотъемлемой частью национальной башкирской музыкальной культуры. Даже мы в нашем детстве пытались подражать звукам и изображать пение птиц, учились свисту разных видов, и даже соревновались, кто как умел, кто с двух пальцев, кто трубочкой, кто через зубы.

и легкий ветерок, может быть и шторм – зависит от того, как ты дышишь, выдуваешь. Вой волка хорошо выходит ‒ играешь на кубызе и на него накладываешь звуки горлом. И так изображаешь голоса других

животных ‒ совы, медведя, дятла, кошки, кукушки, жаворонка, соловья, вороны, шум воды, ручья, топот лошади. Считаю, это мастерство нужно обязательно сохранять, для этого необходимо его пропагандировать, начать проявлять интерес к этому. Если бы был толчок и стимул, то интерес бы появился.

Если бы был толчок и стимул, то интерес бы появился.

Раис Низаметдинов

На сегодняшний день мастером, умеющим искусно имитировать звуки, считается певец, музыкант, самородок из Учалинского района Набип Ханов, более известный как Раджа Учалинский. Он самостоятельно овладел этим искусством и может изобразить более 40 звуков природы, в их числе голоса диких и домашних животных, птиц, шум леса, звуковая палитра сельской жизни. Более того, он обучает этому всех желающих, создав свою оригинальную методику, проводит мастер-классы.

Более того, он обучает этому всех желающих, создав свою оригинальную методику, проводит мастер-классы.

Он признается, что хотел бы создать коллектив имитаторов и воссоздавать птичьи трели-поединки, звуки леса или духовых, струнных и этнических инструментов. Музыкант считает, что, занимаясь изучением и подражанием звукам природы, люди становятся гармоничными, лучше понимают её законы. Более того, звуковые вибрации производят микромассаж внутренних органов, исцеляюще воздействуя на них.

Артур Гайсаров

доцент кафедры традиционного музыкального исполнительства и этномузыкологии

Уфимского института искусств, заслуженный работник культуры РБ

«Мастерство подражания звукам природы – это история наших предков, говорящая нам об их прошлом, об их языческих верованиях, временах, связанных с шаманизмом, тенгрианством. В принципе, во многих древних башкирских песнях, мелодиях, посвященных птицам, животным, представлена некая имитация криков, издаваемых ими. Если говорить о технике, здесь важную роль играл, конечно, узляу. Например, низким узляу имитировали голоса волка, медведя, а уже свистом ‒ голоса птиц. Игрой на кубызе можно очень реалистично показать цокот копыт, чем сейчас часто пользуются современные кубызисты. Мастером имитации, конечно, считается Роберт Загретдинов. Помимо подражания птицам и животным, он изображал урбанистические образы, передавал звук летящего самолета, например. Есть сейчас современные исполнители, которые рисуют образ природы имитационными способностями. И, можно сказать, что в современных реалиях это уже как терапия. Для успокоения, обретения равновесия городскому жителю важно слышать эти звуки, представлять природу, животных, птиц. Например, на курае исполнялось много мелодий, где есть интонационные подражания звукам журавля, беркута ‒ «Сыңрау торна», «Аҡ яурыңлы сал бөркөт». Много мелодий про коня, в них тоже есть ритмическая имитация галопа ‒ «Ҡара юрға», к примеру. В ранг искусства мастерство имитации звуков перешло где-то в 20 веке.

Например, на курае исполнялось много мелодий, где есть интонационные подражания звукам журавля, беркута ‒ «Сыңрау торна», «Аҡ яурыңлы сал бөркөт». Много мелодий про коня, в них тоже есть ритмическая имитация галопа ‒ «Ҡара юрға», к примеру. В ранг искусства мастерство имитации звуков перешло где-то в 20 веке. Это искусство, считаю, необходимо развивать, это такое же народное творчество, как владение национальными инструментами. В нашем Уфимском институте искусств курс «Имитация» дается дополнительно к урокам по специальности. Но считаю, можно уже проводить и конкурсы – мастера найдутся».

Это искусство, считаю, необходимо развивать, это такое же народное творчество, как владение национальными инструментами. В нашем Уфимском институте искусств курс «Имитация» дается дополнительно к урокам по специальности. Но считаю, можно уже проводить и конкурсы – мастера найдутся».

Артур Гайсаров, «Природа»

Артист Ильнур Хайруллин регулярно представляет Башкортостан на крупных международных конкурсах: в Казахстане, Кыргызстане, Азербайджане, Болгарии, Южной Корее, Турции, Австрии. Музыкант демонстрирует великолепную игру на курае, дудуке и кубызе, а также технику горлового пения – узляу. Отдельно можно остановиться на его авторской композиции «Охота на волков». При помощи инструментов ‒ курая и кубыза, а также собственного голоса Ильнур создает целую музыкальную картину – моно-спектакль с неожиданным финалом. Артист изображает вой волка, цокот скачущей лошади, топот копыт.

Выступает Ильнур Хайруллин

Подражание звукам природы на протяжении многих веков было для наших предков отражением звуковой картины мира, их мироощущением, способом слиться с природой. Сегодня это неотъемлемая часть национальной башкирской музыкальной культуры, которую нужно сохранять и развивать.

Сегодня это неотъемлемая часть национальной башкирской музыкальной культуры, которую нужно сохранять и развивать.

Литература:

1. Рыбаков С. Г. Музыка и песни уральских мусульман с очерком их быта. СПб., 1897.

2. Лепехин И. И. Дневные записки путешествия доктора и Академии наук адъюнкта Ивана Лепехина по разным провинциям Российского государства, в 1768 и 1769 году. СПб., 1771.

3. Фольклор и мифология Востока в сравнительно-типологическом освещении / Отв. ред. Н.Р. Лидова, Н. И. Никулин. М., 1999

4. Галина Г.С. Башкирская народная музыка. Уфа, 2008.

5. Шейкин Ю.И. Допесенное и песенное в фольклоре удэ // Народная песня. Проблемы изучения. Л., 1983.

6. Баязитова Г. Р. Узляу как феномен музыкально-исполнительского искусства башкир: дипломная работа / Уфимский государственный институт искусств. Уфа, 1995.

Фото:

картины Ильшата Биктимирова «Доспехи батыра», «Тылсымлы агач», «Седой урал»,«Башкирские напевы», картина Абдуллы Абдулатипова «Авалия, молитва», Олег Яровиков, https://zen. yandex.ru/etosibir, из интернета

yandex.ru/etosibir, из интернета

Видео:

ВГТРК «Башкортостан»

© Акулова-Сулейманова Г. З., автор-составитель, 2021

О подражании голосам звукам природы и не только, или Познавательное эссе о человеческом голосе. Статья. Голосовая терапия. Самопознание.ру

Статьи →

2037 просмотров

Имитация звуков, особенно звуков природы, говорит о довольно богатом внутреннем мире человека, о том, что он живёт в гармонии с природой.

Как правило, в России имитация входит лишь составной частью фольклора коренных народов Сибири, например: тувинцев, алтайцев, бурятов, которые являются народами, наиболее лучше её сохранившими.

У Башкир же она сохранилась в меньшей степени, хотя, как и у других кочевых народов, подражание звукам природы в прошлые века у них было довольно развито.

Что касается подражания звукам «в чистом виде», то есть, не в фольклорном коллективе, когда имитация сочетается с каким-то либо действием, с танцем, горловым пением, игрой на варгане, или игрой на других этнических (народных) инструментах, пожалуй, мало, кто занимается, ограничившись лишь в основном имитацией механических звуков. Чаще всего звуков моторов, а так же музыкальных инструментов.

Чаще всего звуков моторов, а так же музыкальных инструментов.

Набип Ханов (Раджа Учалинский) не только может изображать голоса природы, имея врождённый для этого дар, но и обучать им, создав свою оригинальную методику.

Если человек хочет, то он способен научиться имитации. А значит, его можно и обучить, считает он.

Так как каждый человек индивидуален, то Радже приходится с ходу находить не просто нужный, но порою даже и новый способ обучения какому-либо звуку, который у обучаемого порою не выходит, в отличие от других.

Надо сказать, что многие не просто не знают, но и даже не задумываются о том, что всё-таки даёт человеку способность подражания звукам, а так же упражнения для голоса.

В число упражнений для голоса входят так же и упражнения, при выполнении которых человек подражает и голосам природы, например, таким животным, как собаке, овце, корове или же обыкновенной кукушке.

Упражнения с имитацией голоса, на мой взгляд, делаются, исходя из цели их выполнения, акцентируя внимание на том, чтобы лучше проработать ту или иную составляющую своего голоса, улучшая его характеристики, дополняя упражнения по вокалу, которые предназначаются для постановки певческого профессионального голоса, а так же обучаться технике пения: в академическом вокале, в эстрадном вокале, или в каком-либо другом.

При этом недостаточное внимание уделяется самому голосу, что приводит к потере певческого голоса, когда его срывают.

Так как голосовой аппарат у каждого человека индивидуален, то надо во время его обучения надо учитывать это.

Эти упражнения для голоса, при определённом их подборе, учитывающие естественные законы голоса, не просто тренируют голос, но и его настраивают, изменяя его тембр, делая его более насыщенным, звучным, а также расширяют диапазон его звучания, прорабатывая и повышая его амплитуду, как низких, так и высоких звуков.

Это происходит потому, что при занятии упражнениями для голоса, так и просто при подражании звукам природы, улучшается не только артикуляция и звукоизвлечение голосовыми связками, но также улучшается и резонирование, то есть вибрирование естественных резонаторов голоса, тех частей тела, которые, подобно деке, той части детали струнного музыкального инструмента, попадая внутрь которой, звуки, извлекаемые при колебании струны, усиливаются и окрашиваются, приобретая характерный для этого инструмента тембр, то есть характерное него звучание.

А в человеческом же теле роль струны играют голосовые связки, находящиеся в гортани.

Звук, возникающий в результате колебания связок во время выдоха, так же, как и в струнных музыкальных инструментах, усиливается и окрашивается в резонаторах.

Резонаторы есть верхние, расположенные выше голосовых связок, участвуя в головном резонировании, которые делают голос звонким, полётным, когда его далеко слышно.

А так же нижние резонаторы: они расположены ниже голосовых связок. Это трахея, бронхи, лёгкие. Использование этих резонаторов называется грудным резонированием.

Оно делает голос насыщенным, бархатистым, ярким, богатым.

В идеале же у человека должно резонировать всё тело от макушки до пяток, что даёт ему возможность полнее использовать возможности своего голоса.

Умение владеть всеми резонаторами улучшает владение самим голосом, которое необходимо не только при подражании звукам и в пении, так и в обычной жизни, повышая способность человека к общению.

Среди удивительных случаев, которые случаются на семинарах, был случай, когда у одной женщины, проходившей его, вдруг исчез психологический комплекс. Ведь эти упражнения раскрепощают человека, убирая его зажатость, снимая ограничения, которые навязало ему его окружение, начиная с его детства.

Надо заметить, что умение подражать улучшает способности к пению, и в тоже время певцы, как было замечено Раджой, легко усваивают подражание звукам, так как у них уже сформировались те профессиональные навыки, с помощью которых это легко сделать. Так же это относится и к горловикам, и к тем, кто играет на варгане.

И поэтому далеко не случайно, что Раджа, к тому же, занимается не только подражанием звукам природы, но и горловым пением, а так же игрой на кубызе (варгане).

Ведь они, помимо различия, имеют и некоторое сходство. А именно, в использовании колебания звуков, которые, кстати сказать, имеют и лечебный эффект, так как колебания звука имеют способность массировать внутренние органы, а так же они улучшают и душевное здоровье, как и сами по себе все эти действия в отдельности.

Так как человек начинает творить.

Зрители, приходя на его концерт, получают массу эстетического удовольствия, окунувшись в мир звуков. Звуков, которые связаны обычно с лесом, с полем, деревней.

И когда зритель посетит его концерт, то вдруг начинает понимать, что всему этому может научиться каждый.

А у многих даже появляется желание пройти семинар, где недавние зрители могут изучить основы этого искусства, а в дальнейшем развивать свои новые навыки.

И напоследок надо сказать, что игра на варгане (кубызе) является не просто игрой, но и одновременно медиативной практикой. Как и горловое пение.

А так же то, что Раджа хорошо относится к различным религиям и духовным практикам, а так же к их представителям. Когда человек стоит на духовном пути развития, то у него лучше получается заниматься имитацией голосов природы.

Читайте также

|

Как отличить эмоционального человека от невротика? Любопытно. |

В обучении пению, как и в любом другом, важно не просто взять и учиться. Хотя, конечно, труд составляет большую часть успеха! Но всё же первым делом важно пробудить к этому занятию потенциал. Звучит, может, банально и избито. Но зато истина. Сколько людей бьются в распевках на репетиции и зазубривают… Читать дальше |

И последний важный ингредиент… пойте от сердца. ОсанкаДля начала особое внимание уделите ровной осанке. |

Год назад я начала вести практики по раскрытию природного голоса и интуитивному пению. Название для занятий пришло интуитивно. С тех пор я несколько раз порывалась его пересмотреть, подобрать что-то более ёмкое, старалась вместить в него всё, что я делаю на своих встречах, но пока ничего более подходящего… Читать дальше |

- ВКонтакте

- От посетителей портала1

Вокализация и имитация в обучении распознаванию звуков

ГЛАВА 11

John P. Finley MD CM

Университет Далхаузи

Halifax, Nova Scotia

Гипотеза: общепризнано, что вокализация для имитации звуков сердца и шумов может улучшить их распознавание10 900 что человеческое обучение облегчается подражанием. В любом возрасте подражание действиям, звукам и визуальным объектам имеет важное значение в обучении распознаванию и воспроизведению воспринимаемого

1 . Среди позвоночных некоторые, такие как собаки, учатся на слух и могут распознавать звуки, судя по их поведению. Другие, такие как певчие птицы, тюлени, летучие мыши, киты и люди, могут имитировать воспринимаемые звуки и учатся вокалу. Исследования певчих птиц выявили важность имитации звуков, издаваемых воспитателем птиц, в обучении молодых птиц песням 2 . Очевидно, что молодые птицы должны имитировать звуки, которые они слышат от родителей, чтобы сами выработать соответствующие песни. Чтобы точно имитировать звуки, они также должны слышать свои собственные попытки и сравнивать их с тем, что они слышали от родителей. Это сравнение возможно благодаря нейронным связям между слуховым входом от уха и центром управления моторикой гортани и, возможно, благодаря «зеркальным нейронам», которые активируются, когда действия одновременно выполняются и слышны1. Экспериментальное искажение слуховых нейронных сигналов приводит к искажению звуков, издаваемых птицами.

Среди позвоночных некоторые, такие как собаки, учатся на слух и могут распознавать звуки, судя по их поведению. Другие, такие как певчие птицы, тюлени, летучие мыши, киты и люди, могут имитировать воспринимаемые звуки и учатся вокалу. Исследования певчих птиц выявили важность имитации звуков, издаваемых воспитателем птиц, в обучении молодых птиц песням 2 . Очевидно, что молодые птицы должны имитировать звуки, которые они слышат от родителей, чтобы сами выработать соответствующие песни. Чтобы точно имитировать звуки, они также должны слышать свои собственные попытки и сравнивать их с тем, что они слышали от родителей. Это сравнение возможно благодаря нейронным связям между слуховым входом от уха и центром управления моторикой гортани и, возможно, благодаря «зеркальным нейронам», которые активируются, когда действия одновременно выполняются и слышны1. Экспериментальное искажение слуховых нейронных сигналов приводит к искажению звуков, издаваемых птицами. У людей нормальный слух важен для точного усвоения речи.

Кроме того, имитация облегчает изучение как речи, так и песни. Исследования функциональной магнитно-резонансной томографии показывают активацию слуховых и двигательных областей мозга во время вокализации, что согласуется с активацией слуховой обратной связи, влияющей на производимые звуки1. Музыкальное обучение во многих культурах включает обширное подражание, которое, как было показано, улучшает обучение голосу и игре на инструментах 3 .

Кроме того, имитация облегчает изучение как речи, так и песни. Исследования функциональной магнитно-резонансной томографии показывают активацию слуховых и двигательных областей мозга во время вокализации, что согласуется с активацией слуховой обратной связи, влияющей на производимые звуки1. Музыкальное обучение во многих культурах включает обширное подражание, которое, как было показано, улучшает обучение голосу и игре на инструментах 3 . Таким образом, данные по нескольким видам подтверждают решающую роль имитации в точной речи и воспроизведении песен. Поскольку это, по-видимому, зависит от сравнения вокализованного звука и внешних звуков, разумно предположить, что частью этого процесса является усиленное распознавание воспринимаемых звуков. Это говорит о том, что вокализация может усиливать не только мимику, но и узнавание определенных звуков.

Связь с аускультацией сердца

Обучение распознаванию сердечных тонов и шумов обычно включает прослушивание живых, записанных или синтезированных звуков, чтобы предоставить примеры звуков для последующего распознавания учащимися. Многие учителя умеют вокально имитировать звуки сердца и шумы, что может подчеркнуть их преподавание. Я предлагаю, чтобы дальнейший шаг в использовании этой мимикрии состоял в том, чтобы побудить учащихся самостоятельно имитировать звуки сердца. Есть несколько причин для этого предложения.

Многие учителя умеют вокально имитировать звуки сердца и шумы, что может подчеркнуть их преподавание. Я предлагаю, чтобы дальнейший шаг в использовании этой мимикрии состоял в том, чтобы побудить учащихся самостоятельно имитировать звуки сердца. Есть несколько причин для этого предложения.

Во-первых, как отмечалось выше, вокализация может способствовать более точному распознаванию того, что слышат учащиеся. Во-вторых, акт производства звуков задействует группы мышц и двигательные области мозга, а также слуховые области. Исследования распознавания музыки показали, что чем активнее активируется больше областей мозга, тем лучше память 4,5

В-третьих, с вокализацией я утверждаю, что обучение становится более активным процессом, чем пассивное обучение простому слушанию, и активное обучение имеет тенденцию быть более эффективным, чем пассивное. Некоторые преподаватели инструментальной музыки используют вокализацию звуков инструмента для улучшения обучения звукоизвлечению 9. 0012 5 .

0012 5 .

Оценка влияния вокализации на сердечный тон и распознавание шумов проблематична, поскольку это настолько простое вмешательство, что контролируемое исследование было бы затруднительным. Тем не менее, учитывая минимальные затраты времени, простоту введения в презентации и явное отсутствие неблагоприятных последствий, я использую этот метод при обучении аускультации всех студентов-медиков. Это хорошо воспринимается и часто добавляет немного юмора к учению.

ЛИТЕРАТУРА

1. Грун В. Аудио-вокальная система в развитии песни и речи. В музыке это работает. Вклад биологии, нейрофизиологии, психологии, социологии, медицины и музыковедения. ред. Хаас Р., Брандес В. Вена, Springer 2009. Глава 6, стр. 109-117

2. Кельш С., Зибель В.А. К нейронной основе восприятия музыки. Тенденции в когнитивных науках 2005; 9:578-584

3. Кэмпбелл П.С. Уроки мира. Кросс-культурный справочник по преподаванию и обучению музыке. Нью-Йорк, Ширмер Букс 1991, стр. 101-106

101-106

4. Левитин Д.Ж. Это ваш мозг на музыку. Нью-Йорк, Plume 2006, P.164-166

5. Эллис Р.Дж. Музыка в основе дела. В: Обучение аускультации сердца медицинских работников. Эд. Finley JP, Toronto, CPCA 2011. P.82

6. Hastings D. Личное сообщение.

Как научить вашего ребенка имитировать звуки и слова – Speech Sisters

В Speech Sisters мы хотим, чтобы вы знали, что лучший способ заставить вашего ребенка произносить различные звуки речи – это смотреть с глазу на глаз и моделировать это! Таким образом, ваш малыш может видеть ваш рот и слышать звук/слово одновременно! Мы даже рекомендуем использовать практический подход, чтобы ваш ребенок также мог чувствовать вибрацию звука или чувствовать дуновение воздуха в зависимости от звука, который вы издаете. Мы называем это TRIFECTA… ВИДИТЕ звук, УСЛЫШАЙТЕ звук и ПОЧУВСТВУЙТЕ звук. ⠀

КОГДА я должен начать использовать этот метод?

Вы действительно можете начать так рано, как вам хотелось бы, на самом деле, мы рекомендуем обратить внимание вашего ребенка на рот с самого раннего возраста! Таким образом, они могут видеть, как вы произносите звуки/слова, и могут даже пытаться копировать вас (большинство детей начинают подражать в возрасте 6-9 месяцев)! Подражание НАСТОЛЬКО важно при построении языка, и именно поэтому это первый совет, на который мы обращаем внимание в нашей основанной на фактах технике ITALK из нашего онлайн-курса Talk On Track.

Мы обнаружили, что младенцы лучше всего реагируют на эту стратегию примерно в возрасте 12 месяцев, когда их рецептивные языковые навыки становятся сильнее и они начинают выполнять очень простые команды. Когда моей девочке было около 12 месяцев и она начала выполнять простые указания, я говорил ей: «Посмотри на мой (мамин) рот (когда я указываю на свой рот)». Затем она смотрела прямо мне в рот, а я произносил звук или простое слово. Как правило, она пыталась имитировать хотя бы звук, если не слово, которое я сказал.

Сможет ли мой ребенок имитировать каждый мой звук?

Было бы удивительно, если бы дети могли воспроизводить все звуки одновременно, но не все звуки речи усваиваются одновременно. Некоторые звуки будут усвоены рано, а другие звуки, как ожидается, не будут усовершенствованы до окончания детского сада. ⠀⠀

Итак, какие самые ранние развивающиеся звуки? Американская ассоциация изучения речи, языка и слуха утверждает, что в возрасте 1-2 лет первыми появляются следующие звуки: b, p, m, d, n, h, за которыми следуют t, k, g, w, ng, f, и y, которые обычно осваиваются к 3 годам.

А возник вопрос в результате некоего внутреннего сопоставления высказываний моих знакомых, занимающихся различными практиками. Причём, все эти ребята — профессионалы. Так вот, кто-то говорит, что надо успокаивать свои эмоции, что самое ценное… Читать дальше

А возник вопрос в результате некоего внутреннего сопоставления высказываний моих знакомых, занимающихся различными практиками. Причём, все эти ребята — профессионалы. Так вот, кто-то говорит, что надо успокаивать свои эмоции, что самое ценное… Читать дальше