Как зародилась наука кибернетика. Кто стоял у истоков ее создания. Какой путь она прошла от зарождения до наших дней. Какое значение имеет кибернетика для современной науки и техники.

Истоки и предпосылки возникновения кибернетики

Кибернетика как наука об управлении сложными системами зародилась в середине XX века, однако ее истоки и предпосылки можно проследить гораздо раньше:

- Еще в Древней Греции термином «кибернетика» (от греч. κυβερνητική — «искусство управления») называли науку об управлении кораблем.

- В 1834 году французский физик Андре Мари Ампер использовал термин «кибернетика» для обозначения науки об управлении государством.

- Важнейшей предпосылкой стало развитие теории автоматического регулирования в XIX веке (работы Дж. Максвелла, И.А. Вышнеградского и др.).

- В 1920-30-е годы появились первые работы по математическому моделированию нервной системы и мозга (А.А. Богданов, У.Р. Эшби и др.).

Таким образом, к середине XX века сложились все необходимые теоретические и практические предпосылки для формирования кибернетики как самостоятельной науки.

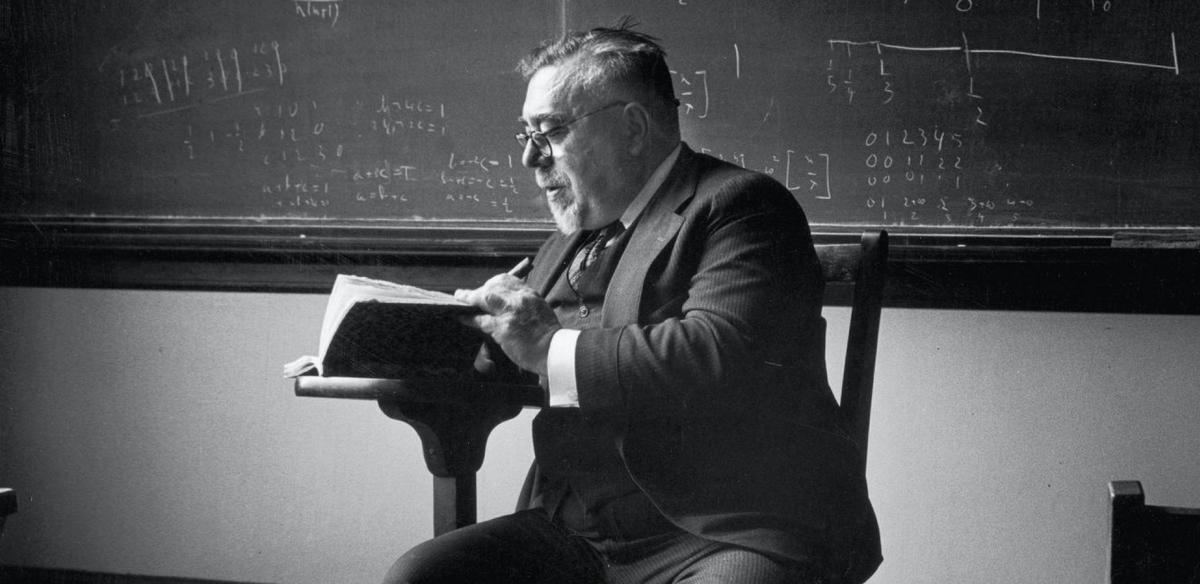

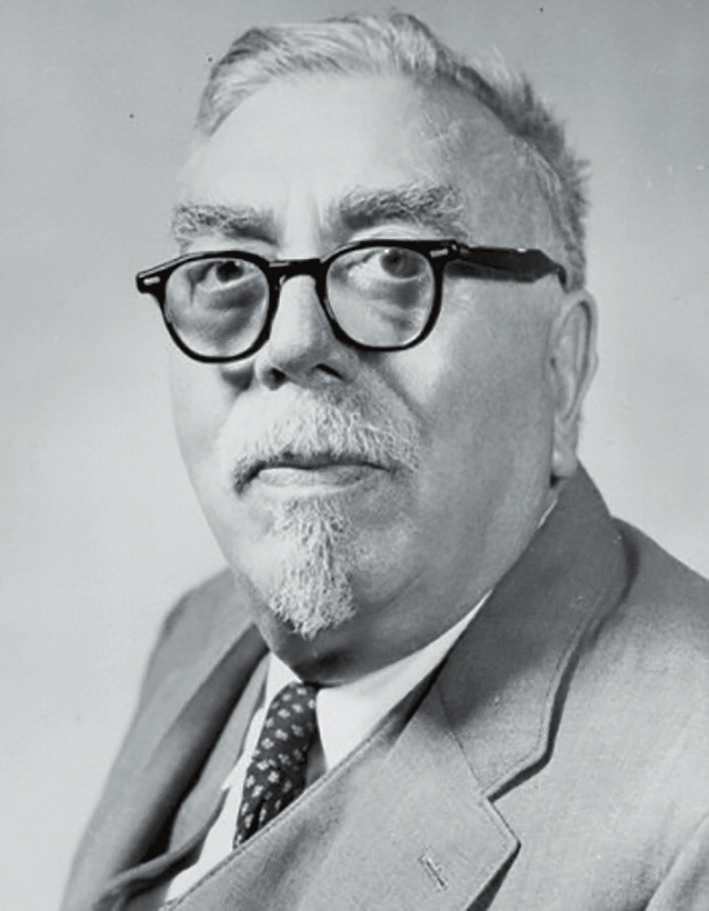

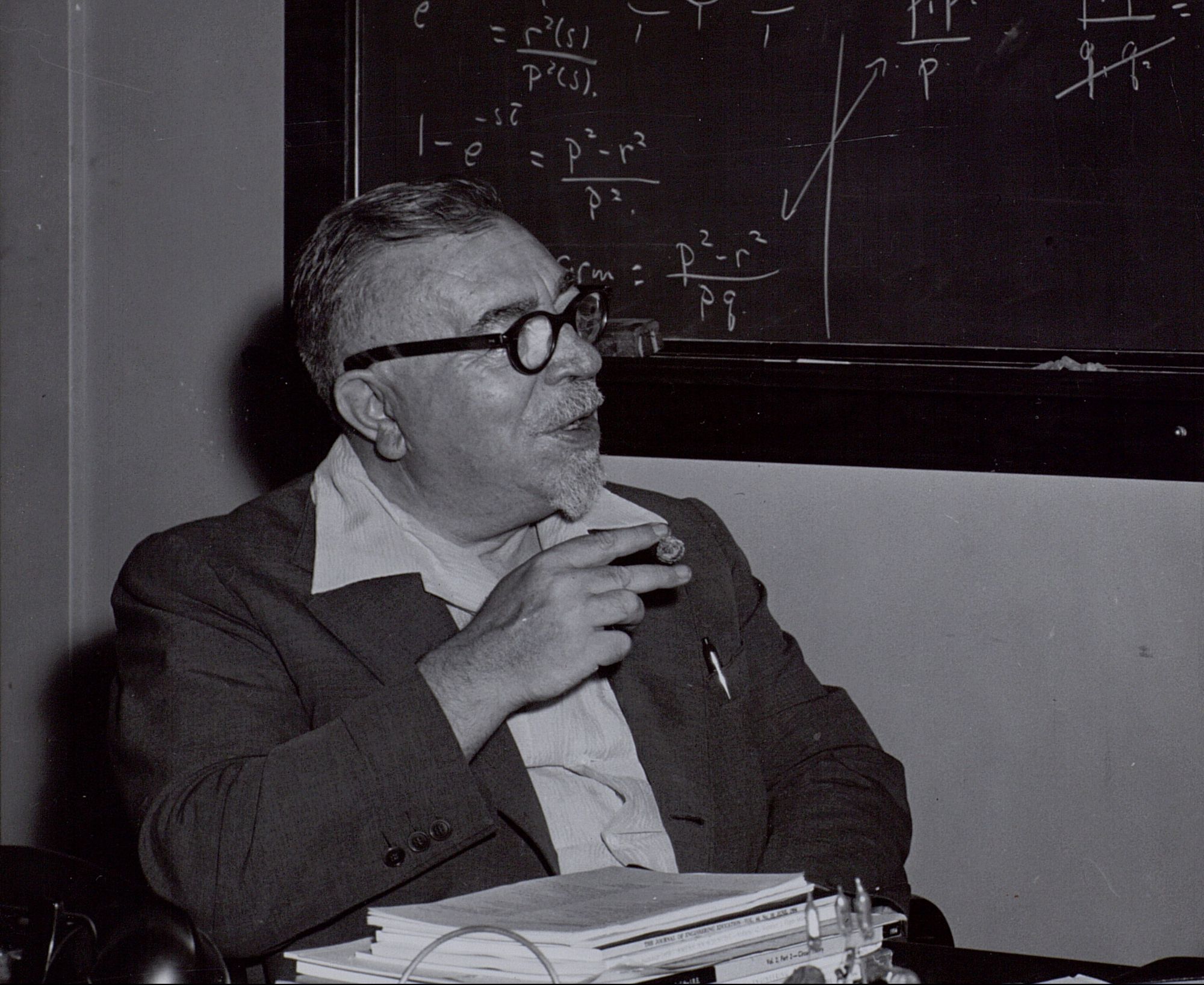

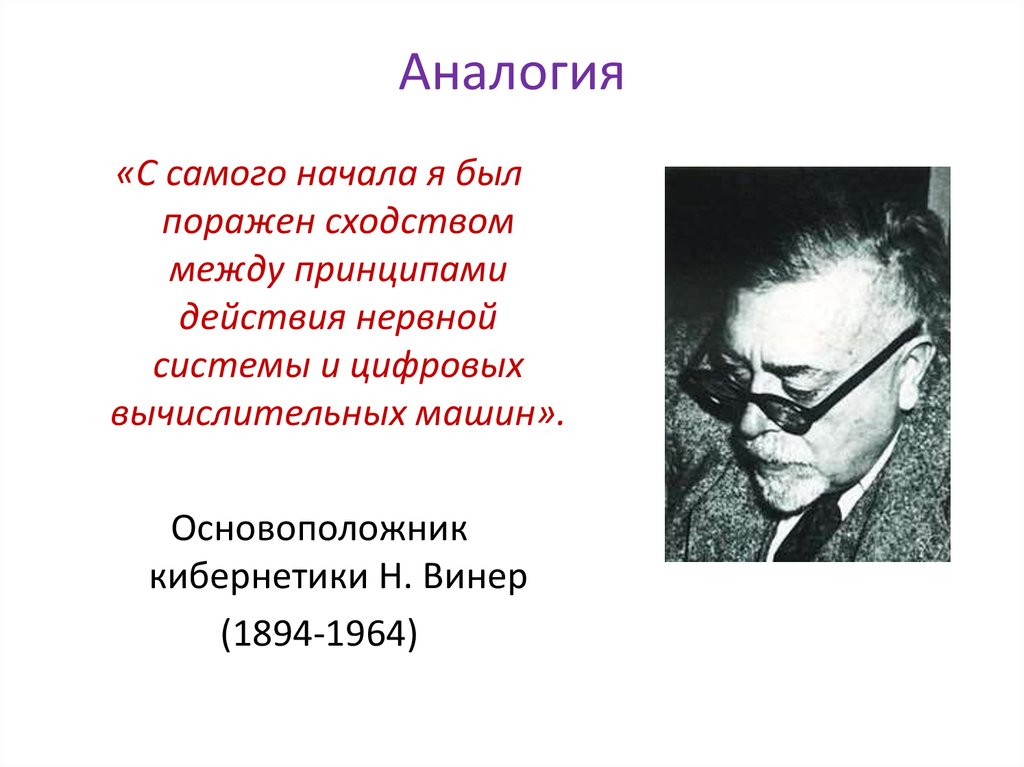

Норберт Винер — основоположник кибернетики

Основоположником кибернетики как науки считается американский математик Норберт Винер (1894-1964). Его вклад в становление этой дисциплины трудно переоценить:

- В 1948 году вышла книга Винера «Кибернетика, или управление и связь в животном и машине», давшая название новой науке.

- Винер сформулировал основные принципы кибернетики — обратная связь, гомеостазис, целенаправленное поведение систем.

- Показал универсальность законов управления для систем различной природы — технических, биологических, социальных.

- Заложил математические основы теории информации и теории управления.

- Предвидел огромное значение кибернетики для развития вычислительной техники и робототехники.

Работы Винера вызвали огромный интерес и дали мощный толчок развитию кибернетики во всем мире. Его по праву называют «отцом кибернетики».

Развитие кибернетики в 1940-50-е годы

После выхода книги Винера кибернетика начала стремительно развиваться, особенно в США и Великобритании:

- Проводились знаменитые конференции Мэйси по кибернетике (1946-1953 гг.), собиравшие ведущих ученых.

- Уильям Росс Эшби разработал концепцию самоорганизующихся систем.

- Клод Шеннон создал математическую теорию информации.

- Джон фон Нейман применил идеи кибернетики к созданию ЭВМ.

- Уоррен Мак-Каллок и Уолтер Питтс предложили модель нейронных сетей.

- Начались исследования в области искусственного интеллекта.

Кибернетика заявила о себе как о междисциплинарной науке, объединяющей математику, инженерию, биологию, психологию и другие области.

Кибернетика в СССР: от запрета до признания

В СССР судьба кибернетики в 1950-е годы была непростой:

- Сначала кибернетика была объявлена «буржуазной лженаукой» и подвергалась гонениям.

- В 1954 году в «Кратком философском словаре» кибернетика была названа «реакционной лженаукой».

- Запрет на кибернетику тормозил развитие вычислительной техники и автоматизации в СССР.

- Переломным стал 1955 год, когда вышла статья С.Л. Соболева, А.И. Китова и А.А. Ляпунова «Основные черты кибернетики».

- Усилиями этих и других ученых кибернетика была «реабилитирована» и получила официальное признание.

- С конца 1950-х началось бурное развитие кибернетики в СССР.

Преодоление идеологических барьеров позволило советской кибернетике быстро выйти на мировой уровень и добиться значительных успехов.

Расцвет кибернетики в 1960-70-е годы

1960-70-е годы стали периодом расцвета кибернетики во всем мире:

- Идеи кибернетики проникли практически во все области науки и техники.

- Бурно развивалась вычислительная техника и программирование.

- Появились первые промышленные роботы и системы автоматизации производства.

- Началось применение кибернетических методов в экономике и управлении.

- Возникли новые научные направления — бионика, синергетика, системный анализ.

- Кибернетика стала одной из ведущих научных парадигм XX века.

В этот период были заложены теоретические и практические основы современных информационных технологий и систем управления.

Кризис и трансформация кибернетики в 1980-90-е годы

В 1980-90-е годы кибернетика столкнулась с определенным кризисом:

- Чрезмерно широкое толкование кибернетики размыло ее предмет.

- Не оправдались некоторые завышенные ожидания (например, в области ИИ).

- Развитие информатики и компьютерных наук отодвинуло кибернетику на второй план.

- Произошла дифференциация кибернетики на ряд более узких дисциплин.

- Сам термин «кибернетика» стал использоваться реже.

Однако идеи кибернетики не исчезли, а трансформировались в новые научные направления — теорию сложных систем, когнитивные науки, нейроинформатику и др.

Современное состояние и перспективы кибернетики

В XXI веке наблюдается своеобразный «ренессанс» кибернетики на новом уровне:

- Возрождается интерес к общим принципам управления в сложных системах разной природы.

- Развиваются кибер-физические системы, объединяющие реальный и виртуальный миры.

- Идеи кибернетики находят применение в робототехнике, нейротехнологиях, умных средах.

- Методы кибернетики используются для моделирования глобальных процессов.

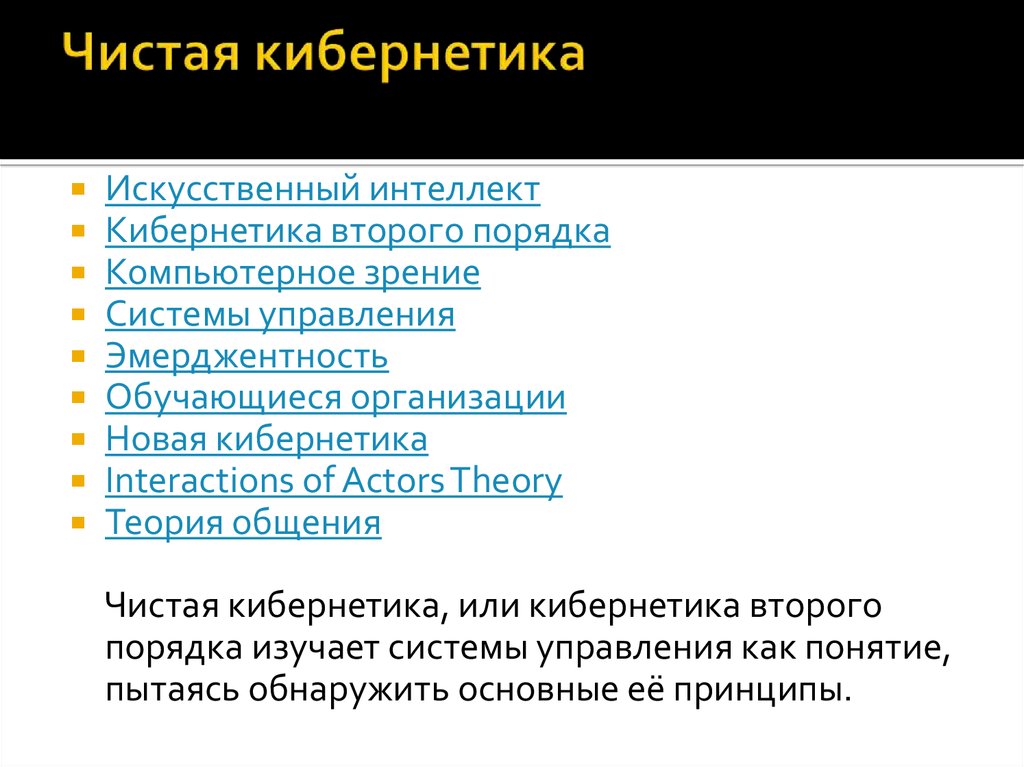

- Формируется новое междисциплинарное направление — кибернетика второго порядка.

Кибернетика остается актуальной методологической основой для развития современных информационных и управляющих технологий.

Ключевые области применения кибернетики

Кибернетические идеи и методы находят широкое применение в различных областях:

- Разработка систем автоматического управления техническими объектами

- Создание робототехнических комплексов и автономных систем

- Моделирование биологических систем и процессов

- Проектирование искусственных нейронных сетей

- Разработка методов машинного обучения и искусственного интеллекта

- Оптимизация сложных организационных и социально-экономических систем

- Создание систем поддержки принятия решений

- Развитие теории и практики информационных систем

Кибернетика продолжает служить теоретической базой для создания сложных человеко-машинных и автоматизированных систем управления.

Влияние кибернетики на развитие науки и техники

Кибернетика оказала огромное влияние на развитие науки и техники во второй половине XX — начале XXI века:

- Заложила основы информационного подхода в науке

- Способствовала развитию вычислительной техники и программирования

- Дала толчок развитию робототехники и автоматизации

- Стимулировала исследования в области искусственного интеллекта

- Способствовала внедрению математических методов в биологию и общественные науки

- Повлияла на развитие системного подхода и теории управления

- Заложила научные основы процессов цифровизации экономики и общества

Идеи кибернетики во многом определили облик современной техносферы и информационного общества.

Перспективные направления развития кибернетики

Среди перспективных направлений развития кибернетики в XXI веке можно выделить:

- Развитие теории сложных самоорганизующихся систем

- Создание эффективных человеко-машинных интерфейсов

- Разработка интеллектуальных систем управления

- Моделирование когнитивных процессов и сознания

- Развитие квантовой кибернетики

- Создание глобальных прогностических моделей

- Разработка методов управления сложными сетевыми структурами

- Развитие социальной кибернетики и теории информационного общества

Кибернетика продолжает оставаться одной из ключевых методологических платформ для развития современных информационных технологий и систем управления. Ее идеи и подходы по-прежнему актуальны для решения сложных научно-технических проблем XXI века.

Точка отсчёта истории отечественной кибернетики

Китов В.А., Шилов В.В.

В 1948 г. увидела свет книга выдающегося американского математика Норберта Винера «Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине», положившая начало новой науке. Она стала бестселлером и произвела сенсацию не только в научном мире, но и в обществе в целом. Вскоре на Западе появилось множество публикаций (в том числе популярного характера), в которых особенно акцентировались идеи Винера о принципиальном сходстве процессов поведения живых организмов и сложных технических систем. Вероятно, именно этот аспект теории Винера в первую очередь привлек внимание советских идеологических инстанций и потребовал соответствующей реакции. В начале мая 1950 г. в «Литературной газете» появилась статья известного публициста Бориса Агапова «Марк III, калькулятор» содержавшая резкую критику идеи использования электронных вычислительных машин для обработки экономической информации, а также нелицеприятную оценку личности Винера.

В 1951 году майор А.И. Китов, научный референт Академии артиллерийских наук, был ещё и военным представителем (военпредом) Министерства обороны в секретном СКБ-245 оборонного Министерства радиопромышленности СССР. В спецхране библиотеки этой организации ему удалось прочитать книгу Винера (причем для этого ему потребовалось получить специальное письменное разрешение Президента Академии артиллерийских наук, Главного Маршала артиллерии СССР Н. Н. Воронова). Книга произвела на А.И. Китова сильное впечатление, он сразу же оценил большой потенциал новой науки. Под этим впечатлением он начал писать о ней развёрнутую статью, которую назвал «Основные черты кибернетики».

Н. Воронова). Книга произвела на А.И. Китова сильное впечатление, он сразу же оценил большой потенциал новой науки. Под этим впечатлением он начал писать о ней развёрнутую статью, которую назвал «Основные черты кибернетики».

Об истории появления первой в СССР позитивной статьи о кибернетике вспоминает один из ветеранов кибернетики, известный учёный М.Г. Гаазе-Раппопорт:

«Во второй половине 1954 г. на подобном семинаре, работавшем в одном из научно-исследовательских институтов [семинар по общеметодологическим проблемам естествознания в НИИ-5 Главного артиллерийского управления МО СССР – Авт.], по инициативе участников семинара в программу был включён ряд сообщений о рациональных зёрнах кибернетики. Сообщения были поручены трём кандидатам наук – И.А. Полетаеву, А.И. Китову и автору этих строк. Их выступления встретили большой интерес.

В ходе подготовки своего сообщения Анатолием Ивановичем Китовым был написан текст, с которым затем ознакомились профессор (тогда ещё только доктор физико-математических наук) А. А. Ляпунов и академик С.Л. Соболев. Этот текст лёг в основу статьи трёх авторов «Основные черты кибернетики», а также статьи Э. Кольмана «Что такое кибернетика», напечатанных в 1955 г. в № 4 журнала «Вопросы философии»» [1].

А. Ляпунов и академик С.Л. Соболев. Этот текст лёг в основу статьи трёх авторов «Основные черты кибернетики», а также статьи Э. Кольмана «Что такое кибернетика», напечатанных в 1955 г. в № 4 журнала «Вопросы философии»» [1].

Потом Китов и Ляпунов сходили в серое монументальное здание ЦК КПСС на Старой площади, где представили статью «Основные черты кибернетики» в идеологический отдел ЦК КПСС. Они пытались убедить сотрудников отдела в прогрессивном значении кибернетики и в необходимости опубликовать эту статью. В ответ

им не сказали «нет», но в качестве обязательного условия для опубликования поставили предварительную «апробацию» в виде докладов и сообщений о кибернетических идеях перед общественностью Москвы и Ленинграда. C середины 1953 г. в течение двух лет А.И. Китов и А.А. Ляпунов выступали c лекциями о кибернетике в

Центральном лектории Политехнического музея, в МГУ, в ЦК КПСС, во Всесоюзном Доме науки и техники, в

ведущих НИИ Москвы, а А.И. Китов ещё и Ленинграда. Эти выступления и лекции А. И. Китова и А.А. Ляпунова сыграли решающую роль в реабилитации кибернетики в Советском Союзе.

И. Китова и А.А. Ляпунова сыграли решающую роль в реабилитации кибернетики в Советском Союзе.

Важнейшее значение в признании любой новой науки в СССР всегда играло её признание в первом ВУЗе страны – МГУ имени М.В. Ломоносова. А внутри МГУ одним из наиболее весомых и авторитетных факультетов был и остаётся механико-математический (мехмат). Вот как о выступлении Китова, Ляпунова и их соратника М.Р. Шура-Буры вспоминает академик НАН Украины В.С. Королюк, на протяжении ряда лет возглавлявший Институт математики АН Украины:

«Не знаю, каким образом объединились интересы А.И. Китова, А.М. Ляпунова и М.Р. Шура-Буры, но известно, что на заседании Московского математического общества (ММО) весной 1954 г. были запланированы доклады перечисленных выше энтузиастов. Будучи аспирантом А.Н. Колмогорова в Московском университете я с нетерпением ожидал наступления интригующего события – реабилитации кибернетики как науки в Советском Союзе. Заседание ММО состоялось в актовом зале Главного здания МГУ при переполненной аудитории. Первым выступил А.И. Китов

Это был решительный человек в военной форме, выступающий уверенно с трибуны

Большого актового зала Московского университета им. М.В. Ломоносова! А.И. Китов профессионально владел

предметом обсуждения. Его логика перехода от конкретных проблем развития и применения вычислительной

техники к методологическим и философским проблемам кибернетики была убедительной и безусловной. Уже

после первого выступления А.И. Китова стало очевидным, что реабилитация кибернетики состоялась.

Первым выступил А.И. Китов

Это был решительный человек в военной форме, выступающий уверенно с трибуны

Большого актового зала Московского университета им. М.В. Ломоносова! А.И. Китов профессионально владел

предметом обсуждения. Его логика перехода от конкретных проблем развития и применения вычислительной

техники к методологическим и философским проблемам кибернетики была убедительной и безусловной. Уже

после первого выступления А.И. Китова стало очевидным, что реабилитация кибернетики состоялась.

А далее, после А.И. Китова выступили А.А. Ляпунов и М.Р. Шура-Бура. А.А. Ляпунов аргументировал связь развития вычислительных машин с абстрактными областями математики – математической логикой и теорией алгоритмов. М.Р. Шура-Бура увлечённо растекался «мыслью по древу», объясняя аудитории вопросы развития систем программирования для ЭВМ. В итоге Московское математическое общество поддержало появление новой науки кибернетики…» [1].

Муж старшей дочери А.А. Ляпунова Н. Н. Воронцов так вспоминает о выступлении на мехмате МГУ весной 1955 года: «Помню полную аудиторию, ожидались выступления против кибернетики и её проводников,

было много преподавателей и студентов… После вступительного слова А.А. Ляпунова, с чётким, ясным, спокойным по тону докладом выступил А.И. Китов, было много вопросов, но противники кибернетики не выступили» [3].

Н. Воронцов так вспоминает о выступлении на мехмате МГУ весной 1955 года: «Помню полную аудиторию, ожидались выступления против кибернетики и её проводников,

было много преподавателей и студентов… После вступительного слова А.А. Ляпунова, с чётким, ясным, спокойным по тону докладом выступил А.И. Китов, было много вопросов, но противники кибернетики не выступили» [3].

Профессор Г.А. Миронов, с 1954 г. работавший с Китовым и Ляпуновым в ВЦ-1 МО СССР пишет: «Официальное отношение государства к кибернетике в 1954 году отражено в четвертом издании Философского словаря: «Поджигатели новой мировой войны используют кибернетику в своих грязных практических делах для

разработки новых приемов массового истребления людей…». В этих условиях Китову надо было иметь завидную научную проницательность, чтобы после прочтения в 1951 году книги Норберта Винера Cybernetics (она

имела гриф «Совершенно секретно» и выдавалась по специальным разрешениям) оценить глубину и огромную

перспективу новой науки. И надо было обладать завидным мужеством, чтобы в 1951 году написать, вопреки

официальной государственной доктрине, первую в СССР позитивную статью «Основные черты кибернетики».

В соавторы этого принципиального материала Китов пригласил Алексея Андреевича Ляпунова и Сергея Львовича Соболева. Однако потребовалось три года публичных выступлений Китова и Ляпунова во многих, неизменно переполненных аудиториях, чтобы в 1955 году основной идеологический печатный орган ЦК КПСС –

журнал «Вопросы философии» опубликовал эту статью» [4].

И надо было обладать завидным мужеством, чтобы в 1951 году написать, вопреки

официальной государственной доктрине, первую в СССР позитивную статью «Основные черты кибернетики».

В соавторы этого принципиального материала Китов пригласил Алексея Андреевича Ляпунова и Сергея Львовича Соболева. Однако потребовалось три года публичных выступлений Китова и Ляпунова во многих, неизменно переполненных аудиториях, чтобы в 1955 году основной идеологический печатный орган ЦК КПСС –

журнал «Вопросы философии» опубликовал эту статью» [4].

Доклады о кибернетике А.И. Китова, А.А. Ляпунова и небольшой группы их соратников принимались везде с большим энтузиазмом. Как вспоминал А.И. Китов в интервью, данном корреспонденту журнала «Компьютерра» в 1995 г., залы на этих выступлениях «буквально ломились» [5].

П.И. Гуляев в письме А.А. Ляпунову от 30 декабря 1955 г. описывает свои впечатления от присутствия на

одном из выступлений по реабилитации кибернетики в Ленинграде 27.12.1954: «Глубокоуважаемый Алексей

Андреевич! У нас в Ленинграде 27 дек. в Доме учёных состоялась лекция Анатолия Ивановича Китова. Лекция

о кибернетике вызвала огромный интерес в городе. Зал был переполнен, стояли в коридоре и проходах. Были

математики, физики, физиологи, инженеры, биологи, врачи, психологи и другие специалисты. Анатолий Иванович весьма интересно и очень полно рассказал о кибернетике. Было множество вопросов. Лектор был награждён продолжительными аплодисментами. Я с удовольствием слушал Анатолия Ивановича. Своим выступлением он, безусловно, сделал очень большое дело. Атмосфера настороженности, недоверия и страха перед кибернетикой рассеялась. В Ленинграде резко увеличился интерес к кибернетике, в учреждениях читаются лекции о ней, появляются статьи в местных газетах…» [6].

в Доме учёных состоялась лекция Анатолия Ивановича Китова. Лекция

о кибернетике вызвала огромный интерес в городе. Зал был переполнен, стояли в коридоре и проходах. Были

математики, физики, физиологи, инженеры, биологи, врачи, психологи и другие специалисты. Анатолий Иванович весьма интересно и очень полно рассказал о кибернетике. Было множество вопросов. Лектор был награждён продолжительными аплодисментами. Я с удовольствием слушал Анатолия Ивановича. Своим выступлением он, безусловно, сделал очень большое дело. Атмосфера настороженности, недоверия и страха перед кибернетикой рассеялась. В Ленинграде резко увеличился интерес к кибернетике, в учреждениях читаются лекции о ней, появляются статьи в местных газетах…» [6].

Титанические усилия по реабилитации кибернетики Китова, Ляпунова и их соратников увенчались успехом. Как пишет профессор К.И. Курбаков:

«Отметим главное: в конце 1950-х – начале 1960-х годов стала спадать неприязнь к кибернетике. До этого

рядом недобросовестных ученых, приближенных к власти или услужливо работающих с ней, кибернетику преподносили обществу как лженауку и почти как антипод советской власти. Это грозило не только отставанием

нашей страны в области НТП, но и представляло огромную общественную угрозу, поскольку дезориентировало

наш народ в проблеме управления в целом и в самоуправлении, в особенности. Именно самоуправление и его

возможности настораживали власть предержащих. Три научных богатыря – А.И. Китов, А.А. Ляпунов и

С.А Соболев мужественно выступили не только с правильным пониманием кибернетики, но и показали, что

эта наука не несет никакой угрозы нашей стране. Наоборот, кибернетика является мощным инструментом значительного совершенствования процессов управления в нашей стране. Статья, опубликованная в журнале «Вопросы философии» в середине 1955 года, сразу привлекла к себе внимание широкой общественности.

Это грозило не только отставанием

нашей страны в области НТП, но и представляло огромную общественную угрозу, поскольку дезориентировало

наш народ в проблеме управления в целом и в самоуправлении, в особенности. Именно самоуправление и его

возможности настораживали власть предержащих. Три научных богатыря – А.И. Китов, А.А. Ляпунов и

С.А Соболев мужественно выступили не только с правильным пониманием кибернетики, но и показали, что

эта наука не несет никакой угрозы нашей стране. Наоборот, кибернетика является мощным инструментом значительного совершенствования процессов управления в нашей стране. Статья, опубликованная в журнале «Вопросы философии» в середине 1955 года, сразу привлекла к себе внимание широкой общественности.

Оценивая, с высоты сегодняшнего времени, выступление с такой статьей, необходимо отметить, что это

был действительно мужественный поступок, который мог завершиться довольно печально для всех трех авторов. Конечно, основным автором и инициатором этой статьи был А. И. Китов. Отрицательные последствия лично для него скажутся позднее, но этот его поступок до сих пор, по моему мнению, недооценен» [2].

И. Китов. Отрицательные последствия лично для него скажутся позднее, но этот его поступок до сих пор, по моему мнению, недооценен» [2].

В течение последующих двух лет статья «Основные черты кибернетики» была переведена и опубликована в США, Японии и ряде европейских стран. Она явилась той искрой, после которой в СССР стремительно и необратимо разгорелось пламя повсеместного признания кибернетических идей. Во многих ведущих вузах СССР стали открываться соответствующие специальности и кафедры. Начали организовывать кибернетические научные центры и лаборатории. По образному выражению самого Анатолия Ивановича, сказанного им в указанном выше интервью: «Как будто плотину прорвало» [5].

Выдающееся значение статьи «Основные черты кибернетики» для нашей страны отмечают академик

Ю.И. Журавлёв: «Огромное значение для отстаивания права кибернетики на жизнь сыграла статья А.И. Китова,

А.А. Ляпунова и С.Л. Соболева, опубликованная в журнале «Вопросы философии», где были чётко расставлены все точки», и профессор О. П. Кузнецов: «У нас широкая научная общественность была разбужена в 1955

году статьёй С.Л. Соболева, А.И. Китова, А.А. Ляпунова» [7]. Статья явилась первой в СССР позитивной публикацией, реабилитирующей кибернетику в глазах советских людей и народов Восточной Европы. Она стала

точкой отсчета в истории отечественной кибернетики.

П. Кузнецов: «У нас широкая научная общественность была разбужена в 1955

году статьёй С.Л. Соболева, А.И. Китова, А.А. Ляпунова» [7]. Статья явилась первой в СССР позитивной публикацией, реабилитирующей кибернетику в глазах советских людей и народов Восточной Европы. Она стала

точкой отсчета в истории отечественной кибернетики.

В заключение приведём слова академика Г.И. Марчука, Президента АН СССР в 1986-1991 гг.: «В 1955 г. в

четвертом номере журнала «Вопросы философии» появилась первая в СССР статья по кибернетике С.Л. Соболева, А.И. Китова и А.А. Ляпунова, в которой авторы глубоко и содержательно сформулировали значение кибернетики, в те времена подвергавшейся ошеломляющим нападкам научных кругов. В статье авторы рассмотрели общенаучное значение кибернетики как нарождавшейся теории информатики, теории электронных счётных машин и теории систем автоматического управления. Эта статья имела огромное значение для понимания

новой области знаний и осуществила перелом в сознании людей, которые получили твёрдую основу новой народившейся науки. Значение этой статьи для науки трудно переоценить» [8].

Значение этой статьи для науки трудно переоценить» [8].

Список литературы

- Очерки истории информатики в России / Ред.-сост. Д.А. Поспелов и Я.И. Фет. Новосибирск: научно-издательский центр ОИГГМ СО РАН, 1998.

- Долгов В.А. Китов Анатолий Иванович – пионер кибернетики, информатики и автоматизированных систем управления. М.: КОС-ИНФ, 2010.

- Воронцов Н.Н. Алексей Андреевич Ляпунов. Очерк жизни и творчества. Окружение и личность. М.: Новый хронограф, 2011.

- Миронов Г.А. Первый ВЦ и его основатель // Открытые системы. 2008. № 5. С. 76–79.

- Нескоромный В. Человек, который вынес кибернетику из секретной библиотеки // Компьютерра. № 43. 18 ноября 1996 г. С. 44–45.

- Алексей Андреевич Ляпунов / Ред.-сост. Н.А. Ляпунова и Я.И. Фет. Новосибирск: изд-во СО РАН, 2001.

- История информатики в России.

Учёные и их школы / Составители В.Н. Захаров, Р.И. Подловченко, Я.И. Фет. М.: Наука, 2003.

Учёные и их школы / Составители В.Н. Захаров, Р.И. Подловченко, Я.И. Фет. М.: Наука, 2003. - Долгов В.А., Шилов В.В. Ледокол. Страницы биографии Анатолия Ивановича Китова // Информационные технологии. 2009. № 3. Приложение.

Об авторах: Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН

[email protected]

«МАТИ» – РГТУ имени К.Э. Циолковского

[email protected]

Материалы международной конференции SORUCOM 2011 (12–16 сентября 2011 года)

Статья помещена в музей 07.12.2012 с разрешения авторов

Кибернетика — краткая история науки

За 300 лет человечество совершило огромный скачок в развитии науки и техники. На смену простейшим паровым двигателям – великому достижению своего времени, пришли атомные электростанции и двигатели для космических ракет.

Еще совсем недавно представить себе производственный процесс, в котором не был бы задействован человек, являлось невозможным. Однако сегодня появилась техника, способная не только проделывать самую сложную работу, но и выполнять контролирующие и управленческие функции. Ее наличие позволило автоматизировать как отдельные станки, так и целые производства.

Однако сегодня появилась техника, способная не только проделывать самую сложную работу, но и выполнять контролирующие и управленческие функции. Ее наличие позволило автоматизировать как отдельные станки, так и целые производства.

Лет сто назад такое бы назвали фантастикой, а сегодня это реальность. Технический прорыв такого масштаба стал возможен благодаря развитию сложнейшей науки – кибернетики.

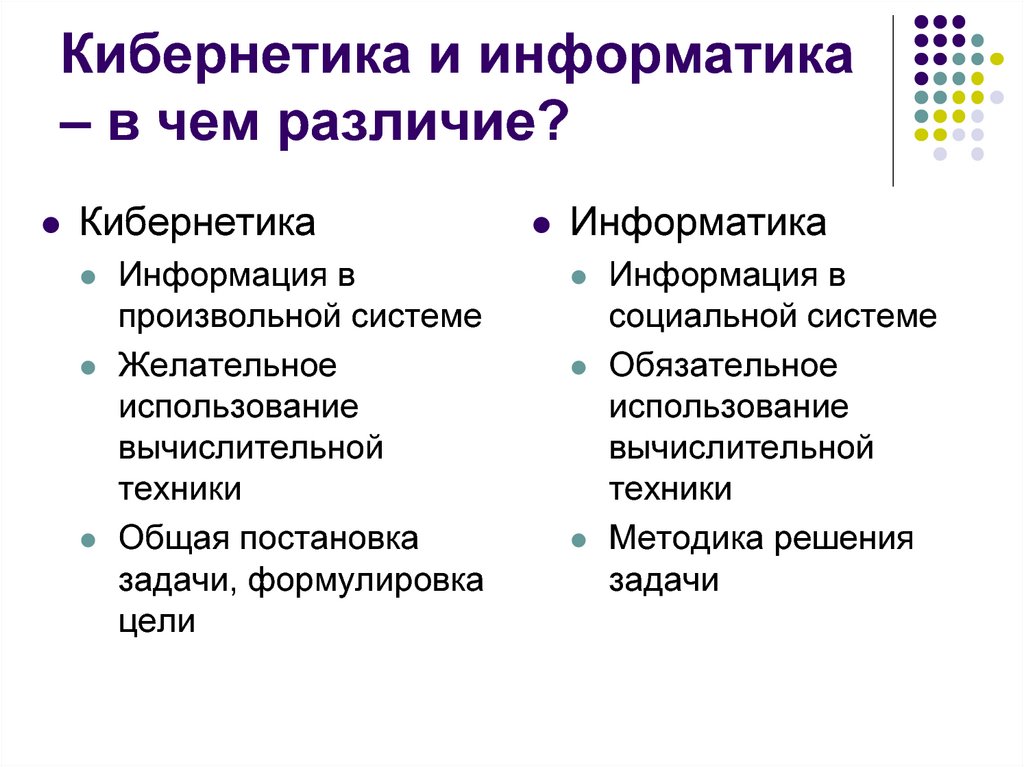

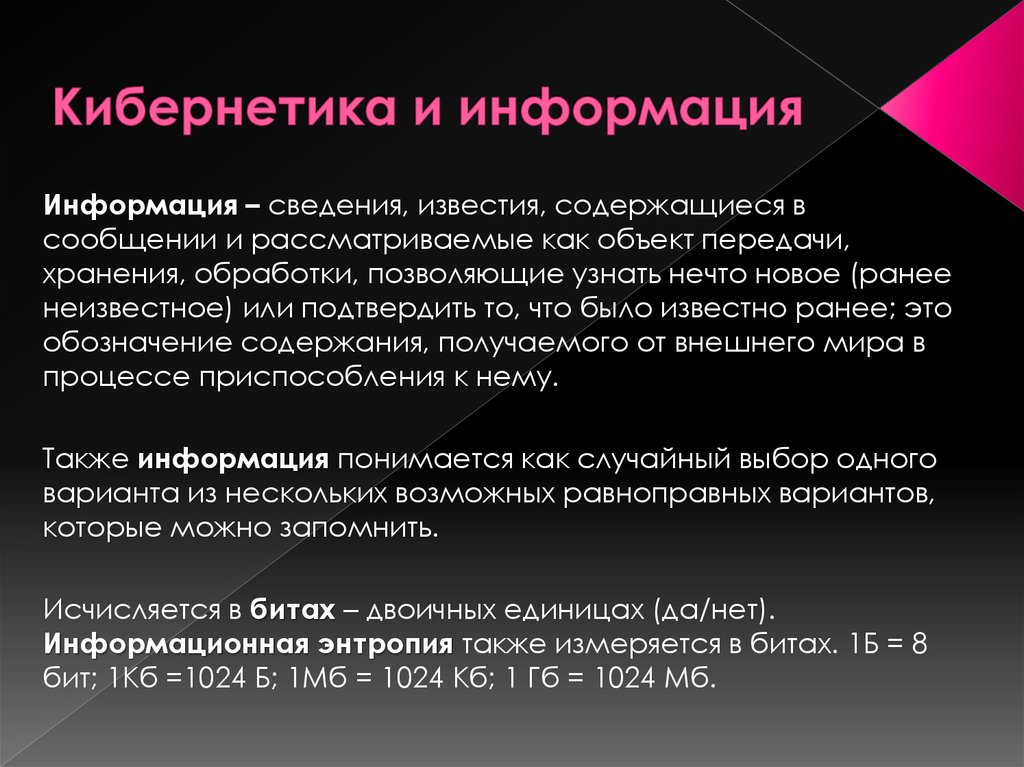

Что такое кибернетика. Сегодня кибернетикой называют науку об управлении сложнейшими системами с обратной связью. Это открытая система, которая способна обмениваться информацией с окружающей ее средой, а также тесно взаимодействует с другими науками: математика, философия, техника, биология и др.

Но изначально этот термин применяли в отношении кормчего или рулевого в Древней Греции. В 1834 году А. Ампер обозначил этим понятием науку управления в своей системе классификации человеческого знания.

Первыми учеными, изучающими принципы кибернетики, считаются Су Сун, Герон Александрийский и Ктезибий. Последний изобрел первую искусственную автоматическую регулирующую систему – водяные часы.

Современная кибернетика. Наука объединила в себе такие сферы как: система управления, биология, неврология, машиностроение и др. Инженер Гарольд Блэк своими знаменитыми работами дал начало системам электронного управления. В 1927 г. вышли его труды, где описывалось как, используя отрицательную обратную связь, можно управлять усилителями. Позднее ее использовали в схемах управления артиллерийскими установками и радарами в период Второй мировой войны.

В том виде, в каком ее знают сегодня, кибернетика начала сформировываться в 1940 г. Это произошло благодаря работам таких выдающихся ученых как У. Эшби, У. Уолтер, Мак-Каллок и Винер. Не следует забывать и о Джоне фон Неймане, ученом, прославившимся своими работами в области математики и информатики. Он сделал важнейшее дополнение – внес такое понятие как клеточный атом и его самовоспроизведение. Отцом же кибернетики называют ученого из США Н. Винера. В 1948 г. он выпустил книгу, носящую название «Кибернетика».

Он сделал важнейшее дополнение – внес такое понятие как клеточный атом и его самовоспроизведение. Отцом же кибернетики называют ученого из США Н. Винера. В 1948 г. он выпустил книгу, носящую название «Кибернетика».

Развитие кибернетики в СССР. Центрами развития ранней кибернетики принято считать США, Францию и Англию. Однако СССР так же не следует сбрасывать со счетов. Развитие науки в этих четырех странах началось примерно в один период. Однако в 1954 г. кибернетика была внесена в «Философский словарь» как «реакционная лженаука». Причиной тому стали работы Винера, противоречащие опубликованным трудам светил советской науки.

Конечно, на развитии науки такое пренебрежение никак не отразилось. Просто само западное слово «кибернетика» предпочитали не произносить вслух. Реабилитировать науку смогли С. Л. Соболев, А.А. Ляпунов и А.И. Китов. Их труды способствовали признанию кибернетики и дали толчок развитию информатики.

Л. Соболев, А.А. Ляпунов и А.И. Китов. Их труды способствовали признанию кибернетики и дали толчок развитию информатики.

В последующие годы наука неоднократно переживала взлет и падение, становилась значимой и вновь подвергалась забвению. Сегодня кибернетика – актуальная область, которая продолжает активно развиваться в тандеме с другими науками.

Добавить комментарий

Библиография по истории кибернетики

Библиография по истории кибернетикиЭто библиография исторических и социологических работ по кибернетике, науке об «управлении и связи между животными и машинами», которая процветала со времен Второй мировой войны до 1970-х годов.

Если вы пришли сюда после того, как спросили себя (или Google), что такое кибернетика, я рекомендую начать со статьи Бернарда Геогхегана и Бенджамина Питерса «Кибернетика» из Международной энциклопедии теории и философии коммуникации 9.0006 и «Как быть универсальным: некоторые кибернетические стратегии, 1943–70» Джеффри Боукера. Рональда Клайна «Момент кибернетики » — это синтетическая история, которую ждала эта область. «Научная концептуализация информации: обзор» Уильяма Аспрая помещает кибернетику в контекст достижений в вычислительной технике и теории информации, в то время как «Онтология врага: Норберт Винер и кибернетическое видение» Питера Галисона представляет собой классический отчет о военных действиях в этой области. происхождение. Тексты, перечисленные ниже, рассматривают множество форм, которые кибернетика приняла в последующие десятилетия.

Рональда Клайна «Момент кибернетики » — это синтетическая история, которую ждала эта область. «Научная концептуализация информации: обзор» Уильяма Аспрая помещает кибернетику в контекст достижений в вычислительной технике и теории информации, в то время как «Онтология врага: Норберт Винер и кибернетическое видение» Питера Галисона представляет собой классический отчет о военных действиях в этой области. происхождение. Тексты, перечисленные ниже, рассматривают множество форм, которые кибернетика приняла в последующие десятилетия.

Эта библиография ограничена тремя способами: она включает только книги и статьи, посвященные кибернетике, а не связанной с ней истории киборгов и теории информации; он включает только тексты на английском языке, хотя есть также существенная французская и немецкая литература по этому вопросу; и он исключает статьи и диссертации, которые были заменены книгами тех же авторов. В пределах этих ограничений я приветствую ссылки на дополнительные книги и статьи. Последний раз я обновлял этот список 3 июля 2022 г.

Последний раз я обновлял этот список 3 июля 2022 г.

The Big Picture

(но в основном англо-американские)- Майкл Аптер, «Кибернетика: пример научного предметного комплекса», в Социология науки , под редакцией Пола Халмоса (Килский университет, 1972).

- Роберт Лилиенфельд, Возникновение теории систем: идеологический анализ (Wiley, 1978).

- Джеффри Боукер, «Как быть универсальным: некоторые кибернетические стратегии, 1943–1970», Социальные исследования науки 23 (1993).

- Кэтрин Хейлз, Как мы стали постчеловеками: виртуальные тела в кибернетике, литературе и информатике (University of Chicago Press, 1999).

- Шарль Франсуа, «Системика и кибернетика в исторической перспективе», Системные исследования и поведенческие науки 16 (1999).

- Дебора Хаммонд, Наука синтеза: изучение социальных последствий общей теории систем (Университетское издательство Колорадо, 2003).

- Джеффри Боукер, «Пустой архив: кибернетика и 1960-е годы», в «Практики памяти в науках » (MIT Press, 2006).

- Бернард Геохеган, «Историографическая концептуализация информации: критический обзор», IEEE Annals of the History of Computing 30 (2008).

- Джон Джонстон, Очарование машинной жизни: кибернетика, искусственная жизнь и новый ИИ (MIT Press, 2008).

- Филипп Ауманн, «Особенности объединяющей науки: путь кибернетики в Западную Германию» IEEE Annals of the History of Computing 33 (2011).

- Орит Халперн, «Кибернетическое чувство», Междисциплинарные научные обзоры 37 (2012).

- Орит Халперн, Прекрасные данные: история видения и разума с 1945 года (Duke University Press, 2014).

- Рональд Клайн, Момент кибернетики; или «Почему мы называем наш век информационным веком » (Johns Hopkins University Press, 2015).

- Клаус Пиас, «Эпоха кибернетики», в Кибернетика: конференции Macy, 1946–1954; Полные транзакции (diaphanes, 2016).

- Томас Рид, Восстание машин: кибернетическая история (Нортон, 2016).

- Бернард Геохеган и Бенджамин Питерс, «Кибернетика», Международная энциклопедия теории и философии коммуникации (2016).

- Элизабет Петрик, «Построение черного ящика: кибернетики и сложные системы», Наука, технологии и человеческие ценности (2019).

Происхождение

- Отто Майр, Истоки управления с обратной связью (MIT Press, 1970).

- Уильям Эспрей, «Научная концептуализация информации: обзор», IEEE Annals of the History of Computing 7 (1985).

- Дэвид Минделл, Между человеком и машиной: обратная связь, управление и вычисления до кибернетики (издательство Университета Джона Хопкинса, 2002).

США

- Питер Галисон, «Американизация единства», Daedalus 127 (1998).

- Питер Криг, «Человеческое лицо кибернетики: Хайнц фон Ферстер и история движения, которое потерпело неудачу», Kybernetes 34 (2005).

- Стюарт Амплби, «История кибернетического движения в Соединенных Штатах», Журнал Вашингтонской академии наук 91 (2005).

- Кристофер Джонсон, «Аналог Аполлона: кибернетика и космическая эра», стр. 9.0005 Параграф 31 (2008).

Норберт Винер

- Стив Хеймс, Джон фон Нейман и Норберт Винер: от математики к технологиям жизни и смерти (MIT Press, 1982).

- Песи Масани, Норберт Винер, 1894–1964 (Биркхаузер, 1990).

- Питер Галисон, «Онтология врага: Норберт Винер и кибернетическое видение», Critical Inquiry 21 (1994).

- Феликс Гейер и Йоханнес ван дер Зоувен, «Норберт Винер и социальные науки», стр. Кибернетес 23 (1994).

- Дэвид Джерисон и Дэниел Струк, «Норберт Винер», Наследие Норберта Винера: столетний симпозиум (1997).

- Фло Конвей и Джим Сигельман, Темный герой информационной эпохи: В поисках Норберта Винера, отца кибернетики (Basic Books, 2004).

- Мара Миллс, «Об инвалидности и кибернетике: Хелен Келлер, Норберт Винер и слуховая перчатка», различий 22 (2011).

- Бенджамин Питерс, «К генеалогии коммуникативной науки времен холодной войны: странные петли Лео и Норберта Винера», Russian Journal of Communication 5 (2013).

- Хеннинг Шмидген, «Кибернетические времена: Норберт Винер, Джон Страуд и гипотеза мозговых часов», History of the Human Sciences 33 (2020).

Советские и сравнительные исследования

- Дэвид Холлоуэй, «Инновации в науке — пример кибернетики в Советском Союзе», Научные исследования 4 (1974).

- Питер Элиас, «Взлет и падение кибернетики в США и СССР», Наследие Норберта Винера: столетний симпозиум (1997).

- Слава Герович, От новояза к киберязу: история советской кибернетики (MIT Press, 2002).

- Дэвид Минделл, Жером Сегал и Слава Герович, «От техники связи к науке о связи: кибернетика и теория информации в Соединенных Штатах, Франции и Советском Союзе», в Наука и идеология: сравнительная история , под редакцией Марка Уокера (Routledge, 2003).

- Бенджамин Питерс, «Обручение и предательство: советский перевод ранней кибернетики Норберта Винера», International Journal of Communications 2 (2008).

- Бенджамин Питерс, Как не объединять нацию в сеть: непростая история советского Интернета (MIT Press, 2016).

- Диана Курковски Уэст, «Кибернетика для командной экономики: приоритет энтропии в позднесоветском планировании», История гуманитарных наук 33 (2020).

- Джошуа Санборн, «Кибернетика и наблюдение: тайная полиция вступает в компьютерную эру», Kritika 23 (2022).

Франция и «Французская теория»

- Селин Лафонтен, «Кибернетическая матрица« французской теории »», Theory, Culture & Society 24 (2007).

- Лидия Лю, «Кибернетическое бессознательное: переосмысление Лакана, По и французской теории», Critical Inquiry 36 (2010).

- Бернар Геогеган, «От теории информации к французской теории: Якобсон, Леви-Стросс и кибернетический аппарат», Critical Inquiry 38 (2011).

- Кристофер Джонсон, «Французская кибернетика», French Studies 69 (2015).

- Бернард Геохеган, «Текстократия; Или кибернетическая логика французской теории», History of the Human Sciences 33 (2020).

- Джейкоб Крелл, «Что такое «кибернетика» в «Истории кибернетики»? Французский случай, 1968 до наших дней», History of the Human Sciences 33 (2020).

- Винсент Август, «Сетевые концепции в социальной теории: Фуко и кибернетика», European Journal of Social Theory 24 (2021).

Чили

- Иден Медина, Кибернетические революционеры: технологии и политика в Чили Альенде (MIT Press, 2011).

- Мартин Коллинз, знакомство с форумом Cybernetic Revolutionaries , История и техника 28 (2012).

- Майкл Деннис, «Научно-технические знания и создание политического порядка», History and Technology 28 (2012).

- Рональд Клайн, «За пределами закрытого мира», History and Technology 28 (2012).

- Тиаго Сарайва, «История кибернетики в Макондо», History and Technology 28 (2012).

- Иден Медина, ответ автора на форуме Cybernetic Revolutionaries , История и техника 28 (2012).

Биология

- Донна Харауэй, «Биологическое предприятие: секс, разум и прибыль от человеческой инженерии до социобиологии», Radical History Review no. 20 (1979).

- Донна Харауэй, «Высокая стоимость информации в эволюционной биологии после Второй мировой войны: эргономика, семиотика и социобиология коммуникационных систем», Philosophical Forum 13 (1981–2).

- Донна Харауэй, «Признаки доминирования: от физиологии к кибернетике общества приматов, Ч. Р. Карпентер, 1930–1970», в Studies in History of Biology 6, под редакцией Уильяма Коулмана и Камиллы Лимож (Johns Hopkins University Press, 1983).

- Донна Харауэй, «Семиотика натуралистической области, от Ч.

Р. Карпентера до С. А. Альтманна, 1930–55», в Видения приматов: пол, раса и природа в мире современной науки (Routledge, 1989).

Р. Карпентера до С. А. Альтманна, 1930–55», в Видения приматов: пол, раса и природа в мире современной науки (Routledge, 1989). - Эвелин Фокс Келлер, «Тело новой машины: размещение организма между телеграфами и компьютерами», в Преобразование жизни: метафоры биологии двадцатого века (Columbia University Press, 1995).

- Лили Кей, Кто написал Книгу Жизни? История генетического кода (издательство Стэнфордского университета, 2000).

- Эвелин Фокс Келлер, «Укрощение кибернетической метафоры» в Придание смысла жизни: объяснение биологического развития с помощью моделей, метафор и машин (Harvard University Press, 2002).

- Уорвик Андерсон и Ян Маккей, «Наука о себе», в Нетерпимые тела: краткая история аутоиммунитета (издательство Университета Джона Хопкинса, 2014).

Экология

- Питер Тейлор, «Технократический оптимизм, H.T. Одум и частичная трансформация экологической метафоры после Второй мировой войны», Journal of the History of Biology 21 (1988).

- Шэрон Кингсленд, «Определение экосистемы», в Эволюция американской экологии, 1890–2000 (издательство Университета Джона Хопкинса, 2005).

- Уильям Брайант, Вся система, вся Земля: конвергенция технологий и экологии в американской культуре двадцатого века (докторская диссертация, Университет Айовы, 2006 г.).

- Брюс Кларк, «Неокибернетика Гайи: появление теории Гайи второго порядка», в Гайя в суматохе: изменение климата, биоистощение и этика Земли в эпоху кризиса , под редакцией Эйлин Крист и Х. Брюса Ринкера ( Массачусетский технологический институт, 2010).

- Нэнси Слэк, «Хорошие друзья: Маргарет Мид и Грегори Бейтсон» в Г. Эвелин Хатчинсон и изобретение современной экологии (издательство Йельского университета, 2010).

Общественные науки

- Стив Хеймс, Создание социальной науки для послевоенной Америки: группа кибернетики, 1946–1953 (MIT Press, 1991).

- Джордж Ричардсон, Мышление обратной связи в социальных науках и теории систем (University of Pennsylvania Press, 1991).

- Эстер-Мирьям Сент, «Герберт А. Саймон как ученый-киборг», Перспективы науки 8 (2000).

- Филип Мировски, Мечты о машинах: экономика становится наукой о киборгах (Cambridge University Press, 2001).

- Хантер Кроутер-Хейк, Герберт А. Саймон: Границы разума в современной Америке (издательство Университета Джона Хопкинса, 2005).

- Хантер Хейк, Age of System: Understanding the Development of Modern Social Science (Johns Hopkins University Press, 2015).

- Стефанос Геруланос и Лейф Уэзерби, «Кибернетика и гуманитарные науки», введение в специальный выпуск, История гуманитарных наук 33 (2020).

- Рональд Клайн, «Как разобщенность важна для истории кибернетики в гуманитарных науках в Соединенных Штатах, 1940–80», History of the Human Sciences 33 (2020).

- Пурнима Пайдипати, «Черепахи на всем пути вниз»: Гирц, кибернетика и «культура» в конце холодной войны», Anthropological Theory 20 (2020).

Грегори Бейтсон

- Дэвид Липсет, Грегори Бейтсон: Наследие ученого (Прентис Холл, 1980).

- Джон Треш, «Наследственность — это открытая система: Грегори Бейтсон как потомок и предок», Anthropology Today 14 (1998).

- Леоне Монтанини, «В поисках «научной» социальной науки: конференции Macy по кибернетике в маршруте Бейтсона», Kybernetes 36 (2007).

- Уильям Кайдзен, «Шаги к экологии коммуникации: Radical Software , Дэн Грэм и наследие Грегори Бейтсона», Art Journal 67 (2008).

- Эрик Петерсон, В поисках разума, формы, организма и человека в эпоху редукционизма: вызов Грегори Бейтсона и Ч. Х. Уоддингтона биологической и антропологической ортодоксальности, 1924–1980 (докторская диссертация, Университет Нотр-Дам, 2010 г.

).

). - Орит Халперн, «Шизофренические методы: кибернетика, гуманитарные науки и двойная связь», S&F Online 10 (2012).

- Питер Харрис-Джонс, Боги вверх ногами: мир различий Грегори Бейтсона (Fordham University Press, 2016).

- Энтони Чейни, Беглец: Грегори Бейтсон, двойная связь и рост экологического сознания (University of North Carolina Press, 2017).

Науки о разуме

- Гейр Киркебён, «От голого императора к простой одежде: взлет и падение кибернетической семейной терапии», Информация по социальным наукам 34 (1995).

- Джеймс Андерсон и Эдвард Розенфельд, Говорящие сети: устная история нейронных сетей (MIT Press, 1998).

- Жан-Пьер Дюпюи, Механизация разума: истоки когнитивной науки , перевод М. Б. ДеБевуаза (Princeton University Press, 2000).

- Роберто Кордески, Открытие искусственного: поведение, разум и машины до и после кибернетики (Kluwer Academic Publishers, 2002).

- Тара Абрахам, «От теории к данным: представление нейронов в 1940-х годах», Biology and Philosophy 18 (2003).

- Тара Абрахам, «Кибернетика и теоретические подходы в науках о мозге и поведении 20-го века», Biological Theory 1 (2006).

- Эндрю Пикеринг, Кибернетический мозг: зарисовки другого будущего (University of Chicago Press, 2010).

- Ребекка Лемов, «Неистовство в лабиринтных системах: кибер-бихевиористские истоки мягких пыток», Лимн 1 (2011).

- Дебора Вайнштейн, «Системы повсюду»: шизофрения, кибернетика и двойная связь», в «Патологическая семья: послевоенная Америка и рост семейной терапии » (Cornell University Press, 2013).

- Джон Шига, «О других сетях: сети закрытого и зеленого мира в работе Джона К. Лилли», Amodern 2 (2013).

- Чен-Панг Еанг, «От модернизации китайского языка к информатике: путь Чао Юэнь Рена к кибернетике», Исида 108 (2017).

- Даниэль Джудит Зола Карр, «Ужасные марионетки» и политическая метафизика когнитивного буквализма: антибихевиоризм, язык и истоки тоталитаризма», History of the Human Sciences 33 (2020).

- Кристина Вагт, «Дизайн как эстетическое образование: политика и эстетика среды обучения», History of the Human Sciences 33 (2020).

Уоррен МакКаллох и Уолтер Питтс

- Майкл Арбиб, «Поиск логики нервной системы Уорреном МакКаллоком», Перспективы биологии и медицины 43 (2000).

- Нил Смалхайзер, «Уолтер Питтс», Перспективы биологии и медицины 43 (2000).

- Лили Кей, «От логических нейронов к поэтическим воплощениям разума: проект Уоррена С. Маккаллоха в области неврологии», Science in Context 14 (2001).

- Тара Абрахам, «Интеграция разума и мозга: Уоррен С. Маккаллох, церебральная локализация и экспериментальная эпистемология», стр. Индевор 27 (2003).

- Кеннет Айзава, «Поворот Уоррена Маккаллоха к кибернетике: какой вклад внес Уолтер Питтс», Междисциплинарные научные обзоры 37 (2012).

- Фил Мужья и Оуэн Холланд, «Уоррен Маккалох и британские кибернетики», Междисциплинарные научные обзоры 37 (2012).

- Алан Коллинз, «Асимметричные отношения: дух Кеннета Крейка и работа Уоррена Маккаллоха», Междисциплинарные научные обзоры 37 (2012).

- Тара Абрахам, Мятежный гений: Трансдисциплинарная жизнь Уоррена С. Маккаллоха в науке (MIT Press, 2016).

Политика и планирование

- Пол Эдвардс, Закрытый мир: компьютеры и политика дискурса в Америке времен холодной войны (MIT Press, 1996).

- Дженнифер Лайт, От войны к благосостоянию: интеллектуалы обороны и городские проблемы в Америке холодной войны (издательство Университета Джона Хопкинса, 2003).

- Дженнифер Лайт, «Серьезное отношение к играм», Technology and Culture 49 (2008).

- Антуан Буске, «Кибернетизация американской военной машины: наука и компьютеры в период холодной войны», История холодной войны 8 (2008).

- Брайан Холмс, Побег от сверхкода: активистское искусство в контролирующем обществе (Van Abbemuseum, 2009).

- Мэтью Фериш, «Кибернетический континент: Северная Америка как оборонная лаборатория», в The Contours of America’s Cold War (Университет Миннесоты, 2010 г.).

- Бернард Геогеган, Кибернетический аппарат: СМИ, либерализм и реформа гуманитарных наук (докторская диссертация, Северо-Западный университет, 2012 г.).

- Джон Дуда, «Кибернетика, анархизм и самоорганизация», Anarchist Studies 21 (2013).

- Дэвид Бейтс, «Политическая теология энтропии: Катехон для кибернетической эпохи», History of the Human Sciences 33 (2020).

- Николя Гильо, «Автоматический Левиафан: кибернетика и политика в послевоенных трудах Карла Шмитта», History of the Human Sciences 33 (2020).

- Йоаким Парслоу, «Механический Ататюрк: кибернетика и государственное насилие во Второй Турецкой Республике», Международный журнал ближневосточных исследований 53 (2021).

Популярная культура и контркультура

- Рон Эглаш, «Кибернетика в американской молодежной субкультуре», Культурология 12 (1998).

- Фред Тернер, От контркультуры к киберкультуре: Стюарт Брэнд, сеть Whole Earth и рост цифрового утопизма (University of Chicago Press, 2006).

- Брюс Кларк, «От информации к познанию: системная контркультура, педагогика Хайнца фон Ферстера и кибернетика второго порядка», Constructivist Foundations 7 (2012).

- Хью Дабберли и Пол Пангаро, «Как кибернетика соединяет вычисления, контркультуру и дизайн», в Хиппи-модернизм: борьба за утопию , под редакцией Эндрю Бловельта (2015).

Арт.

- Мэри Луиза Лобсингер, «Кибернетическая теория и архитектура представления: Дворец развлечений Седрика Прайса», в Тревожные модернизмы: эксперименты в послевоенной архитектурной культуре (Канадский центр архитектуры, 2000).

- Эдвард Шенкен, «Кибернетика и искусство: культурная конвергенция в 1960-х», в От энергии к информации , под редакцией Брюса Кларка и Линды Хендерсон (Stanford University Press, 2002).

- Мария Фернандес, «Гордон Паск: кибернетический эрудит», Леонардо 41 (2008).

- Мария Фернандес, «Отрыв от истории: Ясия Рейхардт и кибернетическая прозорливость», Art Journal 67 (2008).

- Этан Дж. Ильфельд, «Современное искусство и кибернетика: волны кибернетического дискурса в концептуальном, видео и новом медиа-искусстве», Leonardo 45 (2012).

- Этьен Бенсон, «Окружающая среда между системой и природой: Алан Сонфист и искусство кибернетической среды», , сообщение +1 3 (2014).

Кино и видео

- Дэвид Джоселит, Обратная связь: Телевидение против демократии (MIT Press, 2007).

- Забет Паттерсон, «От диспетчера оружия до мандалы: кибернетическое кино Джона и Джеймса Уитни», Grey Room no.

36 (2009).

36 (2009). - Эндрю Сайдер, 9 лет0005 «Вытряхнутые из колеи обычного восприятия»: видение, культура и технологии в психоделических шестидесятых (докторская диссертация, Университет Южной Калифорнии, 2009 г.).

- Крис Полсен, «Полудюймовая революция: партизанская сеть видеокассет», Amodern 2 (2013).

- Кэролайн Кейн, «Трагедия радикальной субъективности: от радикального программного обеспечения к проприетарным предметам», Leonardo 47, no. 5 (2014).

- Коллопи Питера Сакса, Революция будет снята на видео: Создание технологии сознания в долгих 1960-х (докторская диссертация, Пенсильванский университет, 2015).

- Бернард Геогеган, «Семья как машина: фильм, инфраструктура и кибернетическое родство в пригородной Америке», Grey Room 66 (2017).

- Уте Холл, Кино, транс и кибернетика (издательство Амстердамского университета, 2017).

Звук и музыка

- Кристина Данбар-Хестер, «Прослушивание кибернетики: музыка, машины и нервные системы», 1950–1980», Наука, технологии и человеческие ценности 35 (2010).

- Джонатан Стерн, «Природа не строит телефонов» и «Перцептивное кодирование и приручение шума», в MP3: Значение формата (2013).

- Кристофер Хаворт, «Музыка и кибернетика в исторической перспективе: введение в специальный выпуск», Resonance 2 (2021).

- Дейдра Лафридж, «Дафна Орам: кибернетик?» Резонанс 2 (2021).

- Имонн Белл, «Феноменотехника кибернетики, прослушивания и звуковой студии в Теории информации и эстетического восприятия Авраама Моулза (1958)», Resonance 2 (2021).

- Клара Лэтэм, «Звуковая машина в теле: кибернетика и терменвокс», Resonance 2 (2021).

- Эрик Дротт, «Музыка и кибернетическое обыденное», Resonance 2 (2021).

- Теодор Гордон, «Андрогинная музыка»: ранняя кибернетическая импровизация Полины Оливерос», стр. Обзор современной музыки 40 (2022).

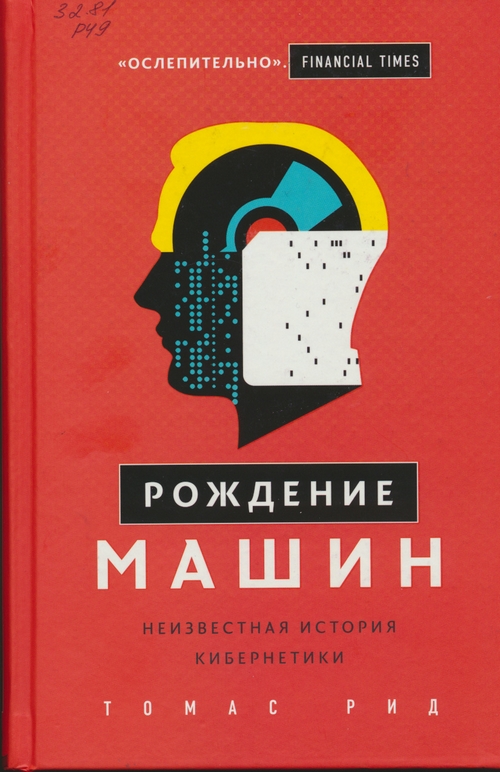

Восстание машин: история кибернетики

Книга, написанная Томасом Ридом

Рецензия на книгу Боба Кларка

Резюме

Нам, специалистам по кибербезопасности, нужно много читать, чтобы оставаться в курсе событий в нашей отрасли. Однако после прочтения последних отчетов об угрозах, выпусков флэш-памяти, уведомлений CERT, CVE и продуктов, посвященных новым технологиям, мы должны стремиться стать полноценными практиками. Это одна из тех книг. Понимание нашей истории и того, как мы сюда попали, делает вас лучшим практиком с широкой базой знаний. И, черт возьми, кто не любит книгу, в которой рассказывается о HAL9.000, Артур Кларк, Playboy статей, Omni журнал, AT-ATs, Terminator, Карел Чапек R.U.R. (чешская пьеса 1920 года, давшая нам слово «робот»), «Бегущий по лезвию», «Каталог всей Земли», «Марии-шутники» и кислотные трипы, контркультура Сан-Франциско и, наконец, этот очень оклеветанный термин «кибер». Восстание машин: история кибернетики охватывает все, включая искусство, литературу и тенденции поп-культуры.

Однако после прочтения последних отчетов об угрозах, выпусков флэш-памяти, уведомлений CERT, CVE и продуктов, посвященных новым технологиям, мы должны стремиться стать полноценными практиками. Это одна из тех книг. Понимание нашей истории и того, как мы сюда попали, делает вас лучшим практиком с широкой базой знаний. И, черт возьми, кто не любит книгу, в которой рассказывается о HAL9.000, Артур Кларк, Playboy статей, Omni журнал, AT-ATs, Terminator, Карел Чапек R.U.R. (чешская пьеса 1920 года, давшая нам слово «робот»), «Бегущий по лезвию», «Каталог всей Земли», «Марии-шутники» и кислотные трипы, контркультура Сан-Франциско и, наконец, этот очень оклеветанный термин «кибер». Восстание машин: история кибернетики охватывает все, включая искусство, литературу и тенденции поп-культуры.

Автор, Томас Рид, профессор кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона, автор книг «Кибервойны не будет» и «Война и операции со СМИ». Исследования профессора Рида обширны, поскольку он проводит нас через историю кибернетики, слияние человека и машины, начиная с основ кибернетики в трудах Норберта Вайнера в 1940-х годах и продвигаясь через каждое последующее десятилетие, включая добавление техно-либертарианцев Западного побережья к теория, заканчивающаяся обширным взглядом на то, что Рид называет первой кибервойной.

Как пишет Мэтью Киршенбаум в своем обзоре:

«Восстание машин» — это широкая интеллектуальная история, увлекательно написанная и воплощенная в жизнь многочисленными подробностями и анекдотами. Кибернетика и ее ответвления — кибернация, киберкультура, киборги, киберпространство, киберпанк, шифропанк и, наконец, кибервойна — все это распутано и демистифицировано на его страницах.

Кибербезопасность Книги-кандидаты Canon должны быть необходимы специалистам по кибербезопасности, и это здорово, что вы обладаете глубокими знаниями, которые делают вас экспертом. Тем не менее, именно всесторонне развитые практики будут выделяться среди своих сверстников; чтение этой книги определенно поможет достичь этой цели.

Обзор

Признаюсь, любая книга, которая может дать правильное определение слову «кибер» — я полностью за, особенно с учетом того, что так много практиков и политиков неправильно используют этот термин. Рид признает это и поэтому использует этот исторический взгляд, чтобы помочь всем нам понять, где, когда и как использовать приставку «кибер». Рид сразу же помогает индустрии, правильно заявляя, что «кибер» — это префикс, который добавляют ко всему, чтобы сделать его более технологичным или интересным. Далее он отвечает на часто задаваемый вопрос: «Откуда взялся кибернет?» Он захлопывает дверь перед этим увековеченным мифом, который мы все слышали и повторяли, что кибер — это детище 9 Уильяма Гибсона.0677 Нейромант . «Кибер» впервые использовался как «кибернетика» — общая теория машин с начала 1940-х годов; речь шла о компьютерах, управлении, безопасности и постоянно развивающемся взаимодействии между людьми и машинами.

Рид сразу же помогает индустрии, правильно заявляя, что «кибер» — это префикс, который добавляют ко всему, чтобы сделать его более технологичным или интересным. Далее он отвечает на часто задаваемый вопрос: «Откуда взялся кибернет?» Он захлопывает дверь перед этим увековеченным мифом, который мы все слышали и повторяли, что кибер — это детище 9 Уильяма Гибсона.0677 Нейромант . «Кибер» впервые использовался как «кибернетика» — общая теория машин с начала 1940-х годов; речь шла о компьютерах, управлении, безопасности и постоянно развивающемся взаимодействии между людьми и машинами.

Рид строит повествование книги через восемь основных глав, организованных в хронологическом порядке: Автоматизация, Организмы, Культура, Космос, Анархия и Война. Кибернетика берет свое начало в основополагающей книге Норберта Винера Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine 9.0678 (1949), ставшие невероятными бестселлерами. Используя это как отправную точку, Рид рассматривает кибернетику на протяжении десятилетий, чтобы включить не только технологические достижения, но и философские разработки, связанные с достижениями в слиянии машин с людьми. Другие упомянутые люди, которые приходят и уходят по пути, включают Джона фон Неймана, Грегори Бейтсона, Стюарта Брэнда, Тимоти Лири и Джарона Ланье.

Другие упомянутые люди, которые приходят и уходят по пути, включают Джона фон Неймана, Грегори Бейтсона, Стюарта Брэнда, Тимоти Лири и Джарона Ланье.

Кибернетическое видение, разработанное математиком из Массачусетского технологического института Норбертом Винером в условиях разрушений Второй мировой войны, рассматривало слияние человека с будущим машин. Эта потребность в объединении человека и машины для улучшения нашей защиты и боеспособности человека отражает ранние достижения в боевых возможностях, когда человек не только взаимодействует с различными машинами, но и разрабатывает компьютерные системы, такие как наша система противовоздушной обороны SAGE — одна из них. можно сказать, предшественник NORAD.

В 50-х и начале 60-х годов делается то же самое, создавая технологии, которые могут увеличить силу и силу человека, включая боевые устройства, разработанные для войны во Вьетнаме, и шагающие машины, которые так и не вышли из прототипов, но предшествовали AT-AT из «Звездных войн». В конечном итоге кибернетика находит две конкурирующие группировки: одни стремятся сделать мир лучше — жители залива / либертарианцы, надеющиеся на новое нерегулируемое и неконтролируемое цифровое пространство, — а другие стремятся его контролировать (например, Вашингтон, округ Колумбия).

В конечном итоге кибернетика находит две конкурирующие группировки: одни стремятся сделать мир лучше — жители залива / либертарианцы, надеющиеся на новое нерегулируемое и неконтролируемое цифровое пространство, — а другие стремятся его контролировать (например, Вашингтон, округ Колумбия).

В 60-х и 70-х годах технологическая сторона кибернетических движений изменилась с появлением в Области залива наркотиков, рока и компьютеров. Рид подробно описывает рост этого движения, включая многочисленных влиятельных лиц с Западного побережья, в том числе рождение Electronic Frontier Foundation, великой организации по защите гражданских свобод в цифровом мире.

По мере того, как движение в области залива утихает, 80-е действительно принесли нам киберпанков Гибсона, а «Рид возвращает нас внутрь зеленой машины — военных, особенно Министерства обороны США, согласовывая принципы воздушно-наземной битвы, которая должна была победить Варшаву. Танковые армии пакта в 1980-х и революцию военного дела после «Бури в пустыне» с кибернетическим искусством войны». Мел Брукс Космические шары . И давайте не будем забывать, что 90-е принесли нам, конечно: крипто-войны и появление шифропанков. лабиринт, как многие представители правительства США назвали первую кибервойну между государствами (кибершпионаж — это то, что следовало классифицировать).0677 Dark Territory , также проверенный мной и на сайте Canon. Киршенбаум считает, что Рид представляет эту информацию гораздо глубже, чем Каплан. И хотя я знаю, что исследование Рида обширно, я думаю, что оба они одинаково хорошо описали его, а Каплан намного лучше описал действия русских. С другой стороны, я думаю, что это лучше вписывается в книгу Каплана и соответствующим образом рассматривается в книге Рида.

Мел Брукс Космические шары . И давайте не будем забывать, что 90-е принесли нам, конечно: крипто-войны и появление шифропанков. лабиринт, как многие представители правительства США назвали первую кибервойну между государствами (кибершпионаж — это то, что следовало классифицировать).0677 Dark Territory , также проверенный мной и на сайте Canon. Киршенбаум считает, что Рид представляет эту информацию гораздо глубже, чем Каплан. И хотя я знаю, что исследование Рида обширно, я думаю, что оба они одинаково хорошо описали его, а Каплан намного лучше описал действия русских. С другой стороны, я думаю, что это лучше вписывается в книгу Каплана и соответствующим образом рассматривается в книге Рида.

Конечно, «кульминацией книги является обсуждение комплекса общественных страхов вокруг Электронного Перл-Харбора (язык Хамре), фраза, стойкость которой Рид считает свидетельством того, что машины достигли своего апогея».

Заключение

Восстание машин: история кибернетики не сделает вас более опытным в вашей работе в области кибербезопасности, если вы не специалист в области политики.