Как повысить чувствительность СВ антенны. Какие типы антенн лучше использовать для средних волн. Как правильно расположить антенну для максимальной дальности приема. Какие факторы влияют на дальность приема СВ сигналов.

Основные факторы, влияющие на дальность приема средневолновых сигналов

Дальность приема радиосигналов в средневолновом диапазоне зависит от нескольких ключевых факторов:

- Мощность передающей станции

- Чувствительность приемника

- Эффективность антенны

- Уровень радиопомех

- Характер местности

- Время суток и состояние ионосферы

Из этих факторов мы можем влиять в основном на эффективность антенны и уровень помех. Поэтому основные способы увеличения дальности приема будут связаны именно с оптимизацией антенной системы и снижением влияния помех.

Выбор оптимального типа антенны для средних волн

Для приема в СВ диапазоне используются несколько основных типов антенн:

- Магнитная (ферритовая) антенна

- Внешняя проволочная антенна

- Рамочная антенна

- Активная антенна

Каждый тип имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотрим их подробнее.

Магнитная антенна

Магнитная антенна на ферритовом стержне является самой компактной и широко используется во встроенных антеннах портативных приемников. Ее преимущества:

- Компактность

- Направленность (помогает бороться с помехами)

- Не требует внешнего подключения

Недостатки:

- Малая эффективность по сравнению с внешними антеннами

- Узкая полоса пропускания

Внешняя проволочная антенна

Простейшая и эффективная антенна в виде провода длиной 10-30 метров, натянутого горизонтально или вертикально. Преимущества:

- Высокая эффективность

- Простота изготовления

- Широкая полоса

Недостатки:

- Требует пространства для установки

- Сильно подвержена атмосферным помехам

Рамочная антенна

Антенна в виде рамки из нескольких витков провода. Имеет ярко выраженную направленность. Преимущества:

- Хорошее подавление помех

- Компактность по сравнению с проволочной

- Возможность вращения для поиска сигнала

Недостатки:

- Меньшая эффективность, чем у длинного провода

- Узкая полоса пропускания

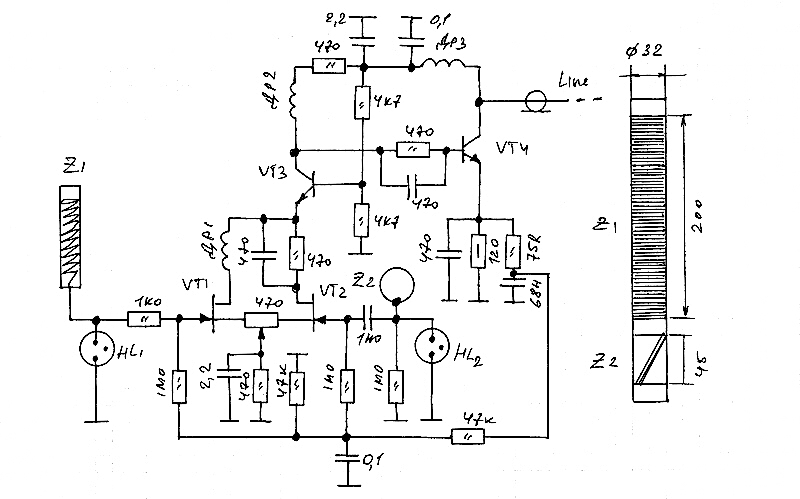

Активная антенна

Антенна со встроенным усилителем. Может быть компактной при высокой эффективности. Преимущества:

- Высокая чувствительность

- Компактность

- Широкая полоса

Недостатки:

- Высокая стоимость

- Требует питания

- Может вносить дополнительные шумы

Для максимальной дальности приема оптимальным выбором будет длинная проволочная антенна или рамочная антенна большого диаметра. В условиях города лучше использовать направленную рамочную или активную антенну для борьбы с помехами.

Оптимизация расположения антенны

Правильное расположение антенны критически важно для увеличения дальности приема. Основные рекомендации:

- Располагайте антенну как можно выше над землей

- Старайтесь разместить антенну вдали от источников помех (линий электропередач, электроприборов)

- Ориентируйте направленные антенны в сторону нужной станции

- Для рамочных антенн экспериментируйте с ориентацией для максимального сигнала

- Избегайте близости крупных металлических объектов

- По возможности располагайте антенну вне помещений

Даже небольшое изменение положения антенны может значительно улучшить прием. Экспериментируйте с расположением для поиска оптимальной точки.

Способы снижения уровня помех

Борьба с помехами — один из ключевых способов увеличить дальность приема. Основные методы:

- Использование направленных антенн (рамочных, магнитных)

- Применение режекторных фильтров

- Экранирование приемника и антенного кабеля

- Использование симметричного антенного входа

- Отключение неиспользуемой бытовой техники

- Применение сетевых фильтров

В городских условиях борьба с помехами особенно важна, так как уровень техногенных шумов очень высок.

Усиление и согласование антенны

Для повышения эффективности антенны можно использовать следующие методы:

- Применение антенных усилителей

- Использование согласующих устройств

- Увеличение длины антенны

- Применение противовесов

Важно помнить, что усиление слабого сигнала также приводит к усилению помех. Поэтому усилители лучше применять после подавления основных помех.

Оптимизация приемника

Для увеличения дальности приема также важно оптимизировать работу самого радиоприемника:

- Использовать качественные приемники с высокой чувствительностью

- Правильно настраивать АРУ (автоматическую регулировку усиления)

- Применять узкополосные фильтры

- Использовать режимы DSP для подавления помех

- Экспериментировать с режимами демодуляции (AM, SSB)

Современные SDR приемники предоставляют широкие возможности для программной обработки сигнала и подавления помех.

Учет времени суток и сезона

Распространение средних волн сильно зависит от состояния ионосферы. Основные закономерности:

- Ночью дальность приема значительно увеличивается за счет отражения от ионосферы

- Зимой условия приема обычно лучше, чем летом

- На рассвете и закате часто наблюдаются кратковременные улучшения прохождения

Учитывая эти особенности, можно выбирать оптимальное время для приема дальних станций.

Заключение

Увеличение дальности приема в СВ диапазоне требует комплексного подхода. Основные рекомендации:

- Использовать эффективные внешние антенны

- Правильно располагать антенну

- Бороться с помехами

- Применять усиление и согласование

- Оптимизировать работу приемника

- Учитывать условия распространения

Применение этих методов позволит значительно увеличить дальность и качество приема станций средневолнового диапазона.

|

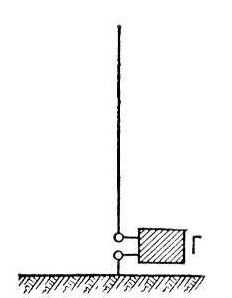

АНТЕННЫ 6-9. АНТЕННЫ ДЛИННЫХ И СРЕДНИХ ВОЛН Для длинных и средних волн земная поверхность имеет обычно хорошую проводимость. У поверхности же хорошего проводника электрическое поле может быть направлено только перпендикулярно его поверхности. Поэтому как передающие, так и приемные антенны для этих волн должны обладать развитой вертикальной частью. |

||||

|

||||

|

На средних волнах при работе антенны в широком диапазоне частот может оказаться, что частота подводимых к ней колебаний ниже резонансной. В этом случае реактивная составляющая ее входного сопротивления имеет индуктивный характер, и для настройки антенны приходится применять конденсатор, который принято называть Применение элементов настройки не изменяет сопротивления излучения антенны, которое определяется только ее электрической длиной, и поэтому при работе с короткими антеннами сопротивление излучения всегда невелико. Вследствие этого для получения большой мощности излучения в таких антеннах приходится возбуждать большие токи. Малое сопротивление излучения приводит также к тому, что резонансная характеристика антенны становится очень острой; вследствие этого антенна будет критична в настройке. Кроме того, при низком сопротивлении излучения приходится особенно тщательно выполнять заземление нижнего конца антенны, ибо в противном случае резко снижается к.п.д. системы. Для увеличения к.п.д. вместо удлинительной катушки индуктивности часто увеличивают длину антенны до резонансной и сгибают ее на высоте мачты под прямым углом, образовав оставшейся частью горизонтальный участок. Такая Г-образная антенна излучает лучше, чем прямая антенна с удлинительной катушкой, но она требует установки второй мачты (рис. 6-34, б). Если высота подвеса Г-образной антенны невелика, то горизонтальная часть ее практически не излучает, так как она образует со своим зеркальным изображением двухпроводную линию. Зато распределение тока в излучающей вертикальной части существенно улучшается. В ней укладывается часть стоячей волны тока, близкая к пучности, и пучность поднимается ближе к верхнему концу излучающего провода. Увеличить амплитуду тока на верхнем конце антенны можно также, установив дополнительную горизонтальную часть в виде двух горизонтальных лучей (Т-образная антенна на рис. 6-34, д) или в виде многих лучей (антенна со «звездочкой» на рис. 6-34, е). Во всех случаях горизонтальные элементы образуют с землей некоторую емкость. Благодаря этому амплитуда тока на конце вертикальной части антенны уже не равна нулю, и распределение тока вдоль нее становится более равномерным. Площадь тока, а следовательно, и действующая высота антенны увеличиваются. |

||||

|

||||

|

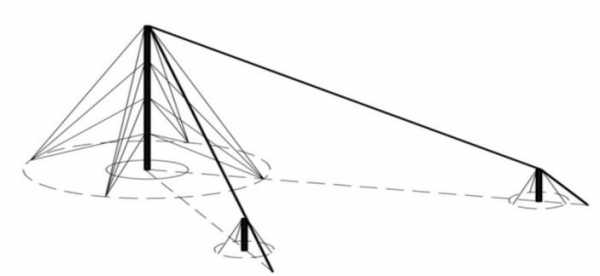

Для увеличения сопротивления излучения радиовещательные антенны часто выполняются в виде нескольких вертикальных вибраторов, питаемых от одного генератора. Вибраторы располагаются на расстояниях много меньше длины волны и связываются верхними горизонтальными частями (рис. 6-35). Такую систему можно рассматривать как сложное соединение Т-образных н Г-образных антенн. |

||||

|

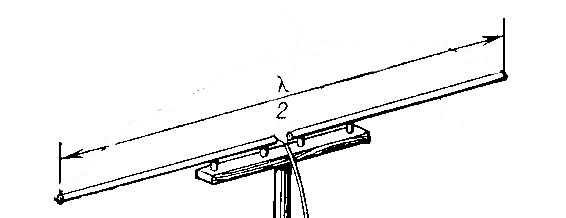

6-10. АНТЕННЫ КОРОТКИХ ВОЛН Чем короче волна, тем больше разнообразие используемых типов антенн. Для коротких волн проводимость почвы ухудшается, и вследствие этого возрастают потери в заземлении. Поэтому на этих волнах обычно избегают несимметричных заземленных вибраторов. Только около больших водных поверхностей или при расположении радиостанции на сырых почвах заземленные вибраторы дают хорошие результаты. Наилучшие результаты получаются при длине вибратора в полволны. Тогда у заземления находится узел тока, и даже при большом переходном сопротивлении потери в нем будут невелики. Если высоту мачты желательно уменьшить, то можно часть вибратора согнуть под прямым углом, образуя Г-образную антенну, или сделать антенну наклонной (рис. 6-36). |

||||

|

||||

|

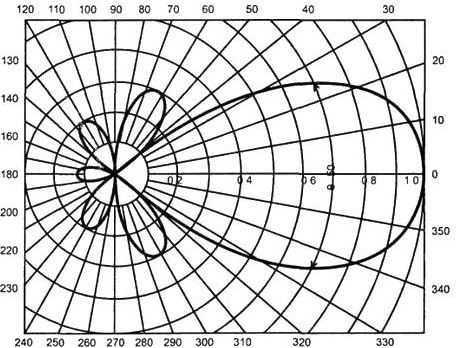

Наиболее распространенным типом коротковолновых антенн является горизонтальный полуволновый вибратор. Для получения максимальной дальности связи желательно иметь антенну, интенсивно излучающую под малыми углами (10-20°) к горизонту. С этой точки зрения горизонтальные вибраторы имеют хорошие диаграммы направленности при высоте подвеса от 0,5 и выше (рис. 6-26, а), но увеличивать высоту подвеса более h = обычно бывает трудно. В горизонтальной плоскости антенна имеет неравномерную диаграмму направленности; в плоскостях, расположенных, под углом к горизонту, величина этой неравномерности будет изменяться в зависимости от высоты подвеса антенны и величины угла (рис. 6-37). Это необходимо учитывать при установке антенны, ориентируя максимумы излучения по направлению наиболее важных линий связи. Работа антенны в нужном диапазоне волн наиболее просто осуществляется при питании вибратора в центре двухпроводным воздушным фидером. |

||||

|

||||

|

Для успешной работы в широком диапазоне частот необходимо, чтобы антенна относительно мало меняла свою диаграмму направленности и величину входного сопротивления при изменении длины волны. Этим свойством обладают антенны с малым волновым сопротивлением в виде вибраторов с большим диаметром. На этом принципе основана широко распространенная антенна-диполь Надененко |

||||

|

||||

|

Направленное действие антенн увеличивают, изготавливая их из двух (V-образная антенна) или четырех (ромбическая антенна) проводов, направленных под углом друг к другу так, чтобы направление лепестков их диаграмм совпадало (рис. 6-45). В качестве нагрузочного сопротивления в ромбических антеннах обычно используется линия с большим затуханием (например, из стальных проводов). Длина сторон антенн бегущей волны обычно выбирается равной (2-4). Высота мачт V-образной антенны и угол раствора ромбической антенны должны выбираться так, чтобы главные лепестки диаграммы проводов имели нужное направление. Основное достоинство таких антенн заключается в очень широком диапазоне рабочих частот, а недостаток — в относительно больших габаритах и значительных потерях энергии в нагрузочном сопротивлении. |

||||

|

||||

studfiles.net

Антенны для приёма Средневолнового радиовещания

Даже если на территории РФ вещания в участке Средних Волн (MW) практически не ведётся, то это не означает что во всём мире такая ситуация. Напротив — во всём мире вещание ведётся, правда где-то дотационно со стороны государства, где-то на деньги общин или на коммерческие средства. Вещание оптимизируется, но не прекращается.

Поэтому можно встретить выпускающиеся серийно заводские модели рамочных антенн для радиоприёмников на Средние Волны. Их можно использовать с любыми радиоприёмниками со встроенной антенной, а некоторые модели даже с приёмниками без таковой (есть провод для соединения к клеммам).

Например такую TECSUN AN 200 (здесь совместно с приёмником S-2000)

Однако же это не панацея. Днём прохождения нет, иностранные станции можно услышать только когда наступают сумерки.

В данном случае справедливо утверждение «от увеличения парка приёмников и антенн к ним, а равно как увеличение эффективности антенн к имеющимся приёмникам, количество передающих станций не увеличивается!». Мы можем принимать только сохранившиеся. Причём чем выше эффективность антенн для приёма, тем больше можно принять из сохранившихся, но не более. А сохранившихся вещающих на русском языке — по пальцам одной руки можно пересчитать. Хотя, если принимать иностранные и знать эти языки, то почему бы нет… Разные «голоса» уже не вещают в АМ — они проникли в Интернет.

Зато хорошие антенны могут помочь принимать сигналы любительских вещательных радиостанций. Сейчас ведётся работа по легализации творчества радиолюбителей в этом вопросе. Часть Средневолнового диапазона будет закреплена за ними (полоса 1449-1602 кГц, в сетке 9 кГц), но не абы как, а за каждым городом, районом будет закреплена некоторая фиксированная частота из этого спектра. Если её будет мало, будут выдавать смежные каналы из этой-же полосы. Любители (по задумке) будут работать на одном канале поочерёдно (по графику). Мощности передатчиков от единиц Ватт, до десятков Ватт. В отдельных случаях до 100 — 500 Вт. Такие станции могут приниматься в пределах населённых пунктов и немного за ними. Если будут применяться рамочные антенны на приёмной стороне, то это упростит приём. В других случаях (кроме дальнего приёма иновещания) в ближайшее время (годы) приёмные антенны на АМ диапазон Средних Волн могут быть использованы только для этого. Правда кое где ещё включены такие мощные передатчики с государственным радиовещанием, но это исключение для некоторых территорий, но не правило.

Приёмные антенны в виде растянутого провода.

Обычно часто их называют «верёвка» или т.н. «длинный провод». Хотя на счёт «длинный» это спорное утверждение во многих случаях. Провод-то может и длинный, но по отношению к длине волны Средневолнового диапазона как бы и не коротким оказался бы…

Тем не менее запитка приёмника такими антеннами имеет место быть. Такие антенны ещё называют типа Г — образных или Windom.

Преимущественно длина провода по отношению к длине волны в городских условиях оптимально может составлять от 0,15 до 0,25 лямбда. Высота подвеса от 10 до 25-30 метров. В таком случае антенна получается низкоомной и её активное сопротивление около 10 — 50 Ом и зависит от длины провода и частично от высоты подвеса. Если ваш приёмник имеет 50 Ом-ный вход, то согласовать такой провод можно антенным тюнером на НЧ диапазон рассчитанный от, примерно, 500 кГц и выше по частоте. Для СВ диапазона неплохо намотать удлиняющую катушку не одножильным проводом, а толстым литцендратом, а её длину регулировать компенсирующим переменным конденсатором.

Поскольку рабочая поляризация для Средних волн преимущественно вертикальная, то на приём будет работать вертикальная часть антенны, а горизонтальная частично и преимущественно как компенсирующая ёмкость «короткого» вертикала (снижения горизонтальной антенны).

Хотя…, если антенна висит низко и ниже 0,25 лямбда от земли, то путём переотражения от земли и горизонтальный провод будет иметь приём вертикальной поляризации.

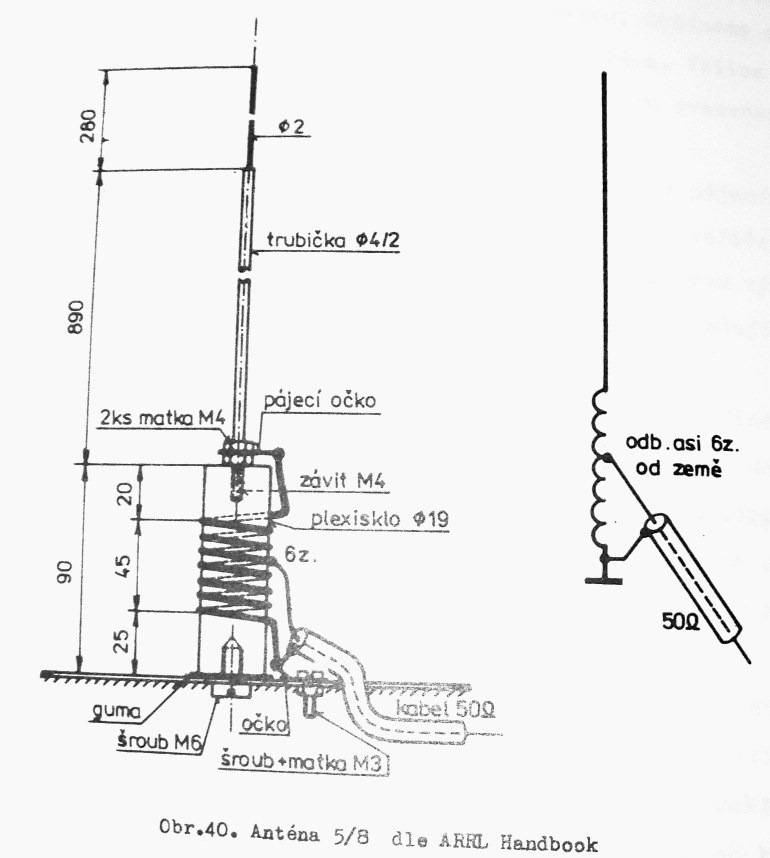

Подробнее как изготовить такую катушку или антенны для СВ диапазона (для передатчика, равно как и для приёмника) можно найти в книге Сергея Комарова первого выпуска:

«Индивидуальное Радиовещание. 1. Самодельные передающие антенны диапазона 200 метров».

«Комнатные» антенны для MW / SW

Для города полезность этих антенн несколько сомнительна, ведь в городе очень много помех, особенно в доме. Но в отдельных случаях всё-таки можно, на худой конец, если ничего нет воспользоваться и таким вариантом. Обычно достаточно телескопической антенны приёмника, но многим хочется улучшить приём увеличив немного размер антенны. Увеличение на пару погонных метров никакого видимого результата не принесёт, разве что увеличит приём помех собираемых с разных устройств в квартире. Для этой цели нужно либо ставить внешнюю антенну во дворе, либо делать компактную рамку на диапазон и подключать к приёмнику на антенный вход. В случае с MW диапазоном можно обойтись просто рамкой из-за возможности переноса энергии от рамки к магнитной антенне приёмника, просто расположив их рядом. В отдельных случаях высокоомную рамку подключают к высокоомному симметричному входу приёмника. Если для КВ (SW) есть вход, но его сопротивление, скажем, 50 Ом, то для комнатно-балконного применения антенны нужна диапазонная рамка с этим-же волновым сопротивлением на выходе. В таком случае нужно применить симметрирующий трансформатор 1:1 для настроенной рамки к 50 Ом, где симметричные выводы соединены с клеммами рамки, а несимметричный выход трансформатора соединён кабелем с приёмником с несимметричным входом. Если-же рамка имеет бОльшее выходное (входное) сопротивление, то можно применить соответствующий (или близкий по значению) согласующий трансформатор.

civisradio.ru

ЗАОЧНАЯ ШКОЛА РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ. Рамочная средневолновая антенна. «Юный техник, 2011 № 05»

В большинстве радиоприемников есть диапазон средних волн (СВ), часто называемый также АМ-диапазоном, по типу используемой в нем модуляции сигналов радиовещательных станций. Однако в городах на СВ ничего не слышно, кроме гула помех.

Полвека назад с помехами боролись, сейчас перестали, и поговаривают даже, что АМ-радиовещание умирает и будущее за УКВ-(FМ) — вещанием. Тем не менее, АМ-передатчики работают и обеспечивают прием в радиусе сотен километров днем и до нескольких тысяч километров ночью, в отличие от УКВ, где радиус приема не превосходит 30…40 км.

Конечно, качество приема на УКВ выше, но нет романтики дальнего приема, да и репертуар УКВ-станций однообразен. В ряде случаев желаемых программ на УКВ просто нет.

Ко мне обращались серьезные слушатели с просьбой наладить им прием «Радио Радонеж», вещающего в центре России лишь на двух частотах СВ-диапазона (612 и 846 кГц). Что я им мог посоветовать?

Лишь перейти на батарейное питание приемника, чтобы полностью «отвязать» его от сети, и расположить на подоконнике, ориентируя его встроенную магнитную антенну по максимуму приема.

Часто эти приемы помогают, но более радикальной мерой оказывается применение внешней рамочной антенны, меньше реагирующей на помехи и существенно увеличивающей сигнал. О ней сегодня и пойдет речь.

litresp.ru

Как коэффициент усиления антенны влияет на радиус приема FPV

Коэффициент усиления антенны и диаграмма направленности излучения связаны между собой и, по сути, показывают максимально достижимый радиус уверенного приема. В этой статье мы рассмотрим, как именно коэффициент усиления влияет на расстояние уверенного приема сигнала, разберем все достоинства и недостатки антенн с большим коэффициентом усиления.

Оригинал: How Antenna Gain affects Range in FPV

Есть 2 простых способа увеличения радиуса приема FPV сигнала: увеличить мощность видео передатчика или использовать направленную антенну с большим коэффициентом усиления.

Хоббийщикам не следует слепо увеличивать мощность видео передатчика для увеличения радиуса, просто потому что: первое, он будет тяжелее; второе — он, возможно, будет незаконным; и, третье, он будет потреблять больше энергии и сильнее греться. Так что остается только один вариант — использование антенн с высоким коэффициентом усиления.

Что такое коэффициент усиления антенны

Коэффициент усиления антенны измеряется в децибелах (дБ, dB). 10*log(Pout/Pin). Подробнее на википедии.

Как правило производители антенн указывают их коэффициент усиления. Это значение дает нам кое-какую информацию про изменение диаграммы направленности. Однако, как правило, значение указывается у направленных антенн, и неизвестно у ненаправленных.

Каждые 3 дБ увеличивают радиус уверенного приема сигнала в два раза. Однако увеличение радиуса происходит из-за фокусировки в одном направлении, т.е. антенна становится все более направленной, угол основного лепестка уменьшается.

Очень похоже на шарик. Его объем — это мощность передатчика (или общая площадь покрытия сигналом), это значение не меняется, оно постоянно, но антенна с другим коэффициентом усиления и с другой диаграммой направленности может изменить форму этого шарика. Чем сильнее вы его растягиваете, тем более вытянутым он будет.

Другой пример — лампочка и фонарик. Где лампочка — это аналог ненаправленной антенны, а фонарик — направленной.

Несмотря на то, что с увеличением коэффициента усиления антенны, излучение становится все более направленным, а расстояние приема увеличивается; общее правило остается тем же — использовать диверсити приемник с 2 антеннами, работающими одновременно. Этот способ позволяет увеличить радиус приема, и дает большой угол на малых дистанциях.

Диаграмма направленности

У всех антенн своя диаграмма направленности, и сейчас вы хорошо увидите влияние коэффициента усиления.

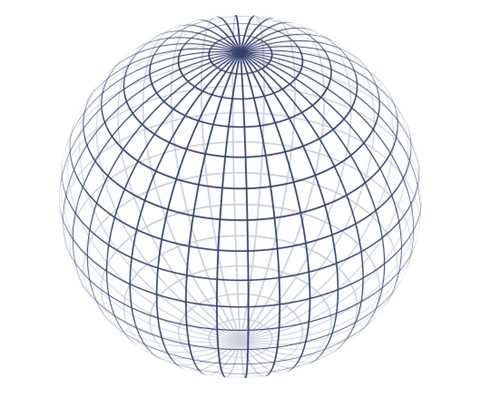

Диаграмма направленности гипотетической, идеальной антенны с усилением 0 дБ. Это практически идеальная сфера.

А это стандартная ненаправленная штыревая антенна с коэффициентом усиления 3 дБ. Обратите внимание на значительную потерю в вертикальной плоскости сверху и снизу (именно поэтому при пролете над собой связь часто прерывается, прим. перев). Подобная диаграмма направленности у всех ненаправленных антенн.

Если изобразить эту диаграмму направленности в 3D, то получится пончик.

Вот пачт, направленная антенна с коэффициентом усиления 8 дБ. Как видите, сигнал сфокусирован в одном направлении (справа, в вертикальной плоскости), собственно, чего и следовало ждать от направленной антенны.

Заключение

Использование антенн с высоким коэффициентом усиления не может волшебным образом добавить мощности в вашу FPV систему, просто происходит фокусировка сигнала в определенном направлении, так что дистанция уверенного приема увеличивается только в одном, нужном направлении. Важно помнить, что увеличение расстояния и коэффициента усиления приводит к уменьшению угла приема.

При выборе антенны для мини коптера лучше выбирать ненаправленные антенны с небольшим коэффициентом усиления, т.к. на коптере вы будете летать около себя.

В диверсити системах обычно используют пару антенн — ненаправленная антенна + направленная антенна. Направленная антенна позволит вам отлететь подальше в одном направлении, а ненаправленная антенна даст возможность летать на коптере вокруг себя, без потери сигнала.

История изменений

- Октябрь 2013 — написана первая версия статьи

- Май 2017 — обновление статьи

blog.rcdetails.info

Ликбез по антеннам: диаграмма направленности

Аннотация

Перед тем как перейти к рассмотрению конструкции и работы разного типа антенн, рассмотрим одну из важнейших характеристик антенны – диаграмму направленности и те параметры, которые из нее напрямую вытекают.

Рекомендую, также, ознакомиться с предыдущей статьёй — Ликбез: основы теории по антеннам.

Введение

Антенна, вне зависимости от конструкции, обладает свойством обратимости (может работать как на прием, так и на излучение). Часто в радиорелейных трактах одна и та же антенна может быть подключена одновременно к приемнику и передатчику. Это позволяет излучать и принимать сигнал в одном направлении на разных частотах.

Почти все параметры приемной антенны соответствуют параметрам передающей антенны, но иногда имеют несколько другой физический смысл.

Несмотря на то, что приемная и передающая антенны обладают принципом двойственности, в конструктивном отношении они могут существенно отличаться. Связано это с тем, что передающая антенна должна пропускать через себя значительные мощности для передачи электромагнитного сигнала на большие (максимально возможные) расстояния. Если же антенна работает на прием, то она взаимодействует с полями очень малой напряженности. Вид токопередающей конструкции антенны часто определяет ее конечные габариты.

Пожалуй, основная характеристика любой антенны это диаграмма направленности. Из нее вытекает множество вспомогательных параметров и такие важные энергетические характеристики как коэффициент усиления и коэффициент направленного действия.

Диаграмма направленности

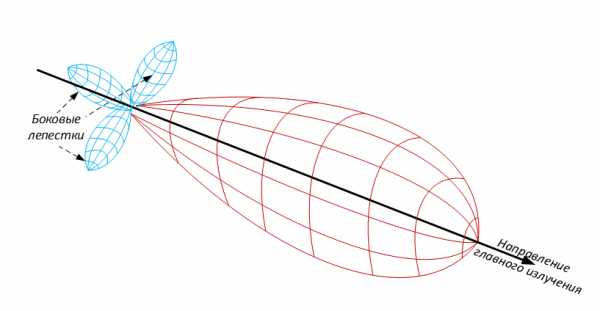

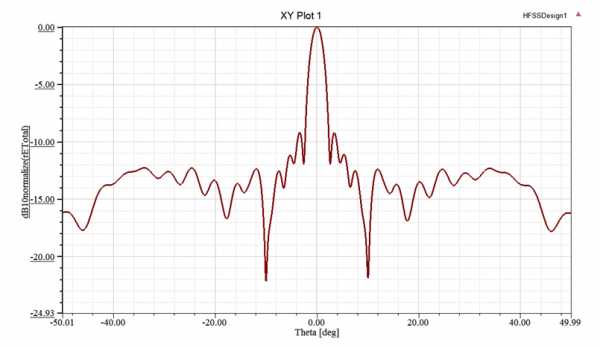

Диаграмма направленности (ДН) – это зависимость напряженности поля, создаваемого антенной на достаточно большом расстоянии, от углов наблюдения в пространстве. В объеме диаграмма направленной антенны может выглядеть так, как показано на рисунке 1.

Рисунок 1

То, что изображено на рисунке выше также еще называют пространственной диаграммной направленностью, которая является поверхностью объема и может иметь несколько максимумов. Главный максимум, выделенный на рисунке красным цветом, называется главным лепестком диаграммы и соответствует направлению главного излучения (или приема). Соответственно первые минимальные или (реже) нулевые значения напряженности поля вокруг главного лепестка определяют его границу. Все остальные максимальные значения поля называются боковыми лепестками.

На практике встречаются различные антенны, которые могут иметь несколько направлений максимального излучения, или не иметь боковых лепестков вовсе.

Для удобства изображения (и технического применения) ДН их принято рассматривать в двух перпендикулярных плоскостях. Как правило, это плоскости электрического вектора E и магнитного вектора H (которые друг другу в большинстве сред перпендикулярны), рисунок 2.

Рисунок 2

В некоторых случаях ДН рассматривают в вертикальной и горизонтальной плоскостях по отношению к плоскости Земли. Плоские диаграммы изображают полярной или декартовой (прямоугольной) системами координат. В полярных координатах диаграмма более наглядна, и при наложении ее на карту можно получить представление о зоне действия антенны радиостанции, рисунок 3.

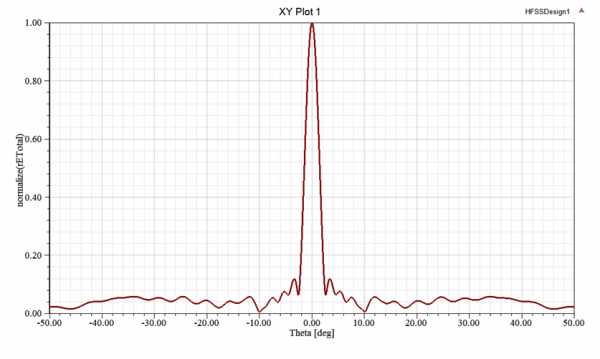

Рисунок 3

Представление диаграммы направленности в прямоугольной системе координат более удобно для инженерных расчетов, такое построение чаще применяется для исследования самой структуры диаграммы. Для этого диаграммы строят нормированными, с главным максимумом, приведенным к единице. На рисунке ниже приводится типичная нормированная диаграмма направленности зеркальной антенны.

Рисунок 4

В том случае, когда интенсивность бокового излучения довольно небольшая и в линейном масштабе измерение бокового излучения затруднительно, применяют логарифмический масштаб. Как известно децибелы маленькие значения делают большими, а большие – маленькими, поэтому та же самая диаграмма в логарифмическом масштабе выглядит так, как показано ниже:

Рисунок 5

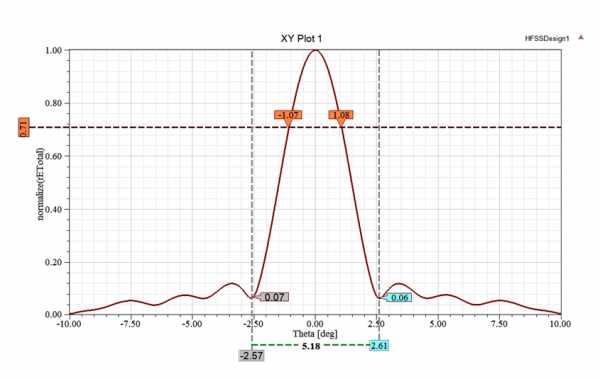

Из одной только диаграммы направленности можно вытащить довольно большое количество важных для практики характеристик. Исследуем подробнее диаграмму, изображенную выше.

Один из наиболее важных параметров – это ширина главного лепестка по нулевому излучению θ0 и ширина главного лепестка по уровню половинной мощности θ0,5. Половина мощности соответствует уровню 3 дБ, или уровню 0,707 по напряженности поля.

Рисунок 6

Из рисунка 6 видно, что ширина главного лепестка по нулевому излучению составляет θ0 = 5,18 град, а ширина по уровню половины мощности θ0,5 = 2,15 град.

Также диаграммы оценивают по интенсивности бокового и обратного излучения (мощности боковых и задних лепестков), отсюда вытекает еще два важных параметры антенны – это коэффициент защитного действия, и уровень боковых лепестков.

Коэффициент защитного действия – это отношение напряженности поля, излученного антенной в главном направлении к напряженности поля, излученного в противоположном направлении. Если рассматривают ориентацию главного лепестка диаграммы в направлении на 180 градусов, то обратного – на 0 градусов. Возможны и любые другие направления излучения. Найдем коэффициент защитного действия рассматриваемой диаграммы. Для наглядности изобразим ее в полярной системе координат (рисунок 7):

Рисунок 7

На диаграмме маркерами m1,m2 изображены уровни излучения в обратном и прямом направлениях соответственно. Коэффициент защитного действия определяется как:

— в относительных единицах. То же самое значение в дБ:

.

Уровень боковых лепестков (УБЛ) принято указывать в дБ, показывая тем самым, насколько уровень бокового излучения слаб по сравнению с уровнем главного лепестка, рисунок 8.

Рисунок 8

УБЛ в районе -18 дБ считается довольно хорошим показателем для высоконаправленной антенны. На рисунке изображены уровни первых боковых лепестков. Аналогично можно указывать также уровни всех последующих, но практической ценности их значение имеет мало, а представляет скорее академический интерес. Дело в том, что первые боковые лепестки находятся как правило «ближе всех остальных» к максимуму диаграммы направленности и могут оказывать помехи. Например, если сопровождение объекта происходит на уровне главного лепестка диаграммы -3дБ, а уровень первого бокового лепестка близок к этому значению (например -5:7 дБ), то велика вероятность начать цеплять объект боковым излучением со всеми вытекающими отсюда последствиями (неправильное позиционирование, потеря объекта и др.). Низкий УБЛ необходим не только для радиолокации, но и для области связи, ведь наличие паразитного излучения это всегда дополнительные помехи.

Коэффициент направленного действия и коэффициент усиления

Это два немаловажных параметра любой антенной системы, которые напрямую вытекают из определения диаграммы направленности. КНД и КУ часто путают между собой. Перейдем к их рассмотрению.

Коэффициент направленного действия

Коэффициент направленного действия (КНД) – это отношение квадрата напряженности поля, созданного в главном направлении (Е02), к среднему значению квадрата напряженности поля по всем направлениям (Еср2). Как понятно из определения, КНД характеризует направленные свойства антенны. КНД не учитывает потери, так как определяется по излучаемой мощности. Из сказанного выше можно указать формулу для расчета КНД:

D=E02/Eср2

Если антенна работает на прием, то КНД показывает, во сколько раз улучшится отношение сигнал/шум по мощности, при замене направленной антенны ненаправленной, если помехи приходят равномерно со всех направлений.

Для передающей антенны КНД показывает, во сколько раз нужно уменьшить мощность излучения, если ненаправленную антенну заменить направленной, при сохранении одинаковых напряженностей поля в главном направлении.

КНД абсолютно ненаправленной антенны, очевидно, равно единице. Физически пространственная диаграмма направленности такой антенны выглядит в виде идеальной сферы:

Рисунок 9

Такая антенна одинаково хорошо излучает во всех направлениях, но на практике нереализуема. Поэтому это своего рода математическая абстракция.

Коэффициент усиления

Как уже было сказано выше, КНД не учитывает потери в антенне. Параметр, который характеризует направленные свойства антенны и учитывает потери в ней, называется коэффициентом усиления.

Коэффициент усиления (КУ) G – это отношение квадрата напряженности поля, созданного антенной в главном направлении (Е02), к среднему значению квадрата напряженности поля (Еоэ2), созданного эталонной антенной, при равенстве подводимых к антеннам мощностей. Также отметим, что при определении КУ учитываются КПД эталонной и измеряемой антенны.

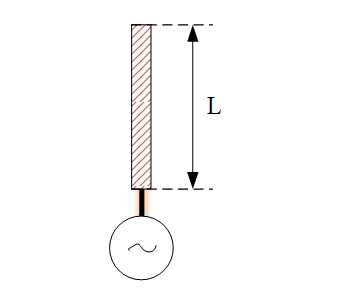

Понятие эталонной антенны очень важно в понимании коэффициента усиления, и в разных частотных диапазонах используют разные типы эталонных антенн. В диапазоне длинных/средних волн за эталон принят вертикальный несимметричный вибратор длиной четверть волны (рисунок 10).

Рисунок 10

Для такого эталонного вибратора Dэ=3,28, поэтому коэффициент усиления длинноволновой/средневолновой антенны определяется через КНД так: G=D*ŋ/3,28, где ŋ – КПД антенны.

В диапазоне коротких волн в качестве эталонной антенны принимают симметричный полуволновый вибратор, для которого Dэ=1,64, тогда КУ:

G=D*ŋ/1,64

В диапазоне СВЧ (а это почти все современные Wi-Fi, LTE и др. антенны) за эталонный излучатель принят изотропный излучатель, дающий Dэ=1, и имеющий пространственную диаграмму, изображенную на рисунке 9.

Коэффициент усиления является определяющим параметром передающих антенн, так как показывает, во сколько раз необходимо уменьшить мощность, подводимую к направленной антенне, по сравнению с эталонной, чтобы напряженность поля в главном направлении осталась неизменной.

КНД и КУ в основном выражают в децибелах: 10lgD, 10lgG.

Заключение

Таким образом, мы рассмотрели некоторые полевые характеристики антенны, вытекающие из диаграммы направленности и энергетические характеристики (КНД и КУ). Коэффициент усиления антенны всегда меньше коэффициента направленного действия, так как КУ учитывает потери в антенне. Потери могут возникать из-за отражения мощности обратно в линию питания облучателя, затекания токов за стенки (например, рупора), затенение диаграммы конструктивными частями антенны и др. В реальных антенных системах разница между КНД и КУ может составлять 1.5-2 дБ.

nag.ru

От чего зависит дальность радиосвязи

В основном зависит как от физических факторов, так и от параметров оборудования.

Рельеф местности и характер застройки.

Сигнал приходит к антенне раличными путями и в результате, в зависимости от длины волны и сдвига фаз, может трансформироваться как суммарное, так и разностное значение. Могут появится «мертвые зоны»- это сумма противофазно принятых сигналов. Эта проблема чаще бывает в диапазоне 300 МГц и дальность связи возможна при открытой видимости. Для устойчивости связи применяются пара разнесенных в пространстве антенн и пара приемных трактов. Вторая антенна страхует при прерывании связи в первой. Это используется в DECT стандарте.

Высота подъема антенн.

Имеет самое решающее значение в обеспечении дальности связи.

Диапазон 27 МГц радиоволны имеют выраженный волновой характер распространенния и поэтому способны огибать препятствия. Связь возможна даже на расстоянии 10-15 км в городской застройке, что нельзя добиться в 900 МГц.

Итак, при невозможности установки антенны на достаточную высоту, можно использовать оборудование, которое работает на низкой частоте.

На диапазоне работы оборудования свыше 100 МГц уже небходима антенна на нужной высоте.

В диапазоне 430 МГц и 900 МГц связь устойчива при прямой видимости, т.е. антенна не должна быть скрыта плотной застройкой или перепадами высот рельефа.

Антенна, работающая на диапазоне 300 МГц, должна находиться не ниже 30 м, а в условиях высоких застроек, не ниже 100 м.

Эффективность антенн.

Это способность преобразовывать электрический сигнал в электромагнитное излучение и направлять в нужном направлении. Коэффициент усиления антенны — отношение прироста сигнала относительно изотропного точечного 360 градусного излучателя. Измеряется в dBi. Для наглядности чаще измеряют в dB- это относительно простейшего полуволнового диполя, имеющего диаграмму направленности в виде бабочки. Разница между эталонами(dBi и db) измерения равна 2,15. Например, усиление антенны можно представить как 10 dB или 12,15 dBi.

До 5 dB круговые антенны, энергия в основном излучается вверх, а не горизонтально в нужном направлении.

Прирост каждых 3 dB усиления антенны удваивает мощность и чувствительность антенны.

Также нужно обратить внимание на то, чтобы антенна соответствовала рабочим частотам радиостанции или телефону.

А настраивают антенны с помощью настроечных элементов и КСВ метра. КСВ антенны не должен быть хуже 1:1,5.

Затухание сигнала в применяемом кабеле.

Кабель должен с наименьшими потерями передать сигнал от радиопередающего устройства до антенны, а затем и до устройства. Самые наибольший урон дальности связи наносит использование не соответствующих кабелей. Потери в кабеле допускается до 2 dB, а сопротивление должно соответствовать сопротивлению применяемого оборудования —

50 Ом. В зависимости от длины и используемых частот, выбирается тип кабеля.

Чувствительность приемных трактов.

Во-первых, зависит от модели устройства, ну и конечно от заводской настройки, как правило, находится от 0,16 до 1,0 мкВ. Таким образом, чувствительность оборудования выше, если для приема сигнала необходимо меньшее напряжение в соотношении к шуму 12 dB. Для того чтоб удвоить напряжение сигнала в приемной антенне, необходимо 4х-кратное увеличение мощности в передающей антенне.

Частотный диапазон.

Итак, дальность действия связи зависит от частоты передающего устройства.

При размещении базовой антенны на высоте от 20 до 100 м самый эффективный, а потому и самый загруженный, лежит в диапазоне от 100 до 300 МГц. Дальность связи на этом участке в четыре раза больше чем на 27 МГц и в два раза, чем 900 МГц.

Зашумленность эфира.

Помехи создаются промышленными предприятиями, системой зажигания автомобиля, компьютером, линиями передачи и т.д. Если уровень создаваемый ими выше уровня полезного сигнала, то связь разрывается на этом участке.

Часто мощные вещательные передатчики «глушат» приемник телефона или блокируют работу удлинителя, владелец которого по незнанию приобрел оборудование, работающий на этих частотах.

Выходная мощность.

Надо отметить, что увеличение выходной мощности, является наименее эффективным способом увеличения дальности связи. Например: имея дальность в 5 км при 1Вт, для удвоения дальности в 10 км, потребуется мощность в 16 Вт — это было проверено на опытах. Таким образом, чтобы увеличить дальность в 2 раза при наличии видимости необходимо увеличить мощность передатчика в 4 раза, а при отсутствии видимости в 8 раз.

Итак, подведем итоги:

Во-первых — высота установки базовой антенны. Чем мощнее модели, тем больше дальность связи.

Во-вторых — рельеф местности и городские застройки. Самая высокая проходимость связи над водной гладью.

В-третьих — частота оборудования. При низких частотах, хорошее огибание и отражение радиоволн, но мало свободных диапазонов.

Диапазон 144-146 МГц более доступен для радиолюбителей. Но из-за малого разброса частот получится только симплексная связь. Кроме того, минус в том, что чем ниже частота, тем габаритнее антенны.

Еще раз обратим внимание на диапазон 300 МГц. Есть даже место для сертифицированных моделей (307-344 МГц). Здесь и резервируют множество служб, и работает большинство радиотелефонов-удлинителей. Вполне устраивает потребителей по множествам параметрам. Радиус связи, габариты антенн, простая настройка и цена.

900 МГц — один из высокочастотных диапазонов доступный пользователям. Связь возможно только при прямой видимости до 10 км.

В-четвертых — мощность оборудования. Чем хуже условия для связи, тем она должна быть мощнее.

Итак, выше перечисленные факторы влияют на дальность связи. Кроме того, существуют и другие причины.

Например, качество кабеля и внешних антенн. Мощные аппараты, как правило, укомплектованы, а вот другие требуют дополнительной доработки, чтобы увеличить радиус связи. Вот несколько способов. Установить внешнюю антенну как можно выше. Если база находится на верхних этажах дома, то кабель можно использовать 50-омный (обычно RG-58). Длина должна быть не больше 5-7 м, в противном случае произойдет затухание сигнала. Более дорогой кабель РК-50-7-11 или РК-50-9-11, последний, хотя и лучше по параметрам, но неудобен, так как имеет большое сечение и большую жесткость.

Кроме того, есть фидеры RG-213, BELDEN, 10-D-FB — импортного производства, которые лучше по своим параметрам, но и стоят дороже.

Хотелось бы обратить внимание на то, что установка требует аккуратного обращения, иначе не избежать мелких трещин в изоляции, которые затем при эксплуатации принесут немало досадных моментов, т.к. в оплетку станет попадать влага. Отечественные в этом плане прочнее.

Антенны подразделяются на пассивные и активные.

Благодаря конструкции и согласованности с частотами этого телефона пассивные антенны дают усиление.

К тому же они, пассивные, подразделяются на круговые и направленные.

Направленные — имеют большее усиление, чем круговые, проще в изготовлении и настройке и поэтому недорогие. Но усиление значительное дают только в секторе от 30 до 100 град. Подразделяются на несколько разновидностей.

Наиболее встречаемые антенны это логопериодические и рамочные. Логопериодические антенны имеют более высокий коэффициент усиления (К.У.) и узкую направленность от 20-30 град. Максимум усилия в одном направлении, в других в 5 раз слабее. Их можно применять между 2мя стационарными точками или когда хотим улучшить качество приема.

Рамочные — они же «зигзаги, бабочки», К.У. у этих антенн меньше, но диаграмма направленности от 90 до 120 град.,

Рекомендую применять рамочную антенну, даже в случае если нужна связь в одном направлении.

А по эффективности можно сравнить с хорошей активной или коллинеарной антенной.

Круговые антенны могут быть разные по конструкции. Но в основном встречаются четвертьволновые(1/4Л) и коллинеарные (КЛ).

1/4Л — самые простые круговые антенны, иногда некоторые модели телефонов ими и комплектуют. При замене на коллинеарную сразу увеличивает дальность в 2-3 раза.

Коллинеар — состоит из вибратора длиной 1,2 м и противовесов внизу. Коллинеар усиливает в 3-5 Дб. Если коллинеар в 2 раза больше по габариту, то усиливает в 6-8 Дб и дороже в 2 раза. В этом случае усиление достигается путем сужения диаграммы направленности в горизонтальной плоскости.

Активные антенны помимо конструкции и согласованности, дополнительно оснащены встроенными усилителями на прием и передачу и в основном делают круговыми.

Внешне похожи на коллинеарные, но дополнительно у них два усилителя (приемный и передающий).

Приемный усилитель компенсирует потери в кабеле, а передающий кроме компенсации потерь дает прибавку по мощности до 2-3 Вт. При большой длине и невысоком качестве кабеля можно добиться неплохих результатов.

Если же кабель хороший дорогой с малым затуханием сигнала, то хорошее усиление дает и коллинеарные антенны.

Для 300 МГц-овых телефонов наиболее подходящим является активные антенны и усилители устанавливаются под ним и компенсируют потери в кабеле по приему и на передачу, к тому же усиливают базовый сигнал.

easyradio.ru

АНТЕННЫ ДЛЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ

АНТЕННЫ ДЛЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙГлава 1. Антенна Бевереджа.

Антенна Бевереджа или, как ее еще называют, антенна бегущей волны (АБВ) широко используется в профессиональной радиосвязи и в странах бывшего СССР и за рубежом. По некоторым причинам антенна Бевереджа имеет несколько имен, используемых в разных странах, но в этой работе она будет называться АБВ, антенна бегущей волны.

Радиолюбителям нашей страны эта антенна малоизвестна, а те, кто знает о ней, часто строят, и используют неправильно, получая разочаровывающие результаты при ее эксплуатации. Но следует относиться к этой антенне с уважением. Если Вы не смогли ее правильно использовать, нужно проанализировать свои ошибки, и устранить их.

Антенна Бевереджа имеет большие возможности, как на прием, так и на передачу. Большинство трансокеанских QSO на 160 метров радиолюбители проводят, используя антенну Бевереджа на приемном конце. Если мы откроем инструкцию к радиостанции Р126, то узнаем, что при использовании четвертьволнового штыря дальность связи между двумя однотипными радиостанциями составляет 2 км, при использовании АБВ – 4-5 км.

Для радиостанции Р105 дальность связи при использовании штыревой четвертьволновой антенны составляет 6 км, при использова-нии АБВ – до 25 км. Эти радиостанции работают в УКВ (6-4 м) диапазоне. Надеюсь, эти цифры, неоднократно проверенные военными, убедят даже самых закоренелых противников антенны Бевереджа в том, что в ней “действительно что-то есть”.

Только антенна Бевереджа при минимальных затратах на ее изготовление может работать без перестройки во всех любительских диапазонах и абсолютно не нуждаясь в настройке при смене диапазонов работы. Эта ее особенность привлекает не только радиолюбителей, но и любителей дальнего приема вещательных станций.

1. Идеальная антенна Бевереджа.

Классическая АБВ представляет собой тонкий провод длиной, большей в несколько раз длины волны, на которой работает антенна, нагруженный на сопротивление, равное волновому (рис.1) сопротивлению линии, образованной проводниками: антенна-земля. Высота подвеса АБВ составляет от 1 до 5 м, в зависимости от диапазона частот, в котором она используется.

Входное сопротивление АБВ высоко, и равно волновому сопротивлению линии, образованной проводом, составляющим полотно антенны и землей, играющей роль второго провода. Рассчитав значение волнового сопротивления проводника диаметром 1-2 мм получим, что уже начиная с высоты около 1 метра и выше (до 5-10 м) его волновое сопротивление составит примерно 400-600 Ом. Это весьма важный результат. Нет необходимости при подвесе АБВ соблюдать всюду равную высоту подвеса. В зависимости от местных условий, при работе в экспедиции, например, она может быть растянута на кустах, деревьях, кольях. Стационарная антенна Бевереджа также может варьировать высотой подвеса.

Следует помнить, что на 160 метров эффективно работает антенна с высотой подвеса 3-5 м, а на 10 метровом диапазоне – с высотой подвеса не менее 1 м.

Из этого можно заключить, что АБВ слабо подвержена низкочастотным составляющим атмосферных помех.

Коэффициент усиления АБВ равен:

G = K ´ ( L/l )

где G — коэффициент усиления,

К — коэффициент, зависящий от качества изготовления АБВ,

L — длина антенны,

l — длина волны, на которой работает антенна.

Из этой формулы понятно, что чем длиннее полотно антенны, тем выше ее коэффициент усиления.

Антенна Бевереджа принимает вертикальную поляризованную волну, падающую на нее под небольшим углом. Такие характеристики имеет или поверхностная волна радиостанции, находящейся в пределах радиовидимости, либо волна дальней радиостанции (рис.2).

Максимум приема лежит в плоскости параллельной полотну антенны. Очевидно, что при перпендикулярном падении электромагнитной волны, она просто ничего не наведет в антенне, а при падении под углом, вследствие сложения наведенных в антенне с разными фазами напряжений, последние будут компенсировать друг друга (рис.3).

Очевидно, что при падении электромагнитной волны под углом к горизонту также будет происходить подобная компенсация сигнала, наведенная этой волной (рис.4).

Если электромагнитная волна будет приходить от направления, противоположного нагрузке, то она будет поглощаться в ней (рис.5). Понятно, что никогда не удастся добиться идеального согласования нагрузки Rн c волновым сопротивлением полотна антенны, и при работе антенны в ней будут стоячие волны. Это значит, что не вся энергия, падающая на антенну с противоположного конца, поглотится в нагрузке, небольшая ее часть отразится на вход приемника.

На основании вышеизложенного можно построить теоретическую диаграмму направленности антенны Бевереджа. Она представляет собой узкий луч в горизонтальной и вертикальной плоскости, направленный в сторону нагрузки и по теории, точное отражение этой же диаграммы направленности, но значительно меньшее по интенсивности направленное в противоположную сторону (рис.6).

При значительном превышении длины полотна антенны над длиной волны, на которой работает антенна, происходит дробление диаграммы направленности на лепестки (рис.7). Подробные диаграммы направленности антенны Бевереджа приведены в Л.1. Чем меньше задний лепесток диаграммы направленности, тем лучше согласована антенна с нагрузкой.

Но работа реальной антенны Бевереджа значительно отличается от идеальной, например, задний лепесток никогда не будет точным отражением переднего из-за неравенства в сопротивлении нагрузки антенны Rн сопротивлению входа приемника (или выхода передатчика), потерь на излучение и потерь в земле. Именно “земля” играет для антенны Бевереджа первостепенную роль.

2. “Земля” антенны Бевереджа.

Работа реальной антенны Бевереджа во многом зависит от качества “земли”. Разберем идеальный случай: “земля” бесконечная и проводящая. Начнем с частного случая, когда проводящий участок сосредоточен прямо под полотном антенны и равен ему по физическим размерам. На практике это означает то, что нами проложен провод от нагрузки к генератору, лежащий на плохо проводящей земле (рис.8).

Очевидно, при этом ток в полотне антенны будет почти равен току в “земляном” проводе. Электромагнитное поле будет взаимодействовать в основном только с двумя проводами – верхним и нижним.

Если мы проложим несколько “земляных” проводов, то также очевидно, что ток Ii равен сумме токов In (рис.9). Также очевидно, что максимальный ток будет протекать в противовесе n2, а в остальных противовесах токи будут меньше.

На практике, если рассчитывают использовать антенну Бевереджа на передачу, то для эффективной работы прокладывают не менее 3 противовесов. Один – под полотном антенны, и два других – по краям от него на расстоянии равном от половины высоты подвеса до высоты подвеса полотна антенны (рис.10).

Для эффективной работы этих противовесов они должны быть подняты над землей на небольшую высоту (5-10 см) или, при обеспечении их защиты от коррозии, лежать на земле или их можно закопать на глубину не более 10 см.

При использовании антенны Бевереджа как приемной антенны “земле” не уделяют столь большого внимания. Обычно на приемных центрах используют 10-30 противовесов длиной около 0,1 от длины антенны, закопанных на глубину 10 см на конце нагрузки и трансформатора.

Но при этом не экономится провод для противовесов, более того, его расходуется даже больше, чем было бы, если использовать провод, проложенный под антенной Бевереджа, и в некоторых случаях возрастает шум антенны. Это происходит за счет того, что в нее включаются участки земли, которые могут служить источником шума (рис.11). Обычно трудно определить, что за аномалия является источником шума – это может быть следствием токов, протекающих в земной коре, может быть также обусловлено действием промышленности (воздушные ЛЭП, подземные линии электропередач и т.д.).

Если на приемных радиоцентрах выбирают местности, где таких воздействий нет, то в Вашем случае возможно, QTH находится там, где и расположен такой источник шума. Кстати, такой источник шума иногда бывает настолько интенсивным, что иногда забивает своим белым шумом приемник. В таком месте из-за шумов с трудом принимаются слабые сигналы радиостанции, но отнеся приемник на несколько сот метров в любую из сторон, качество приема во всех диапазонах значительно улучшается из-за снижения уровня шума. Антенна Бевереджа наиболее подвержена воздействию таких шумовых источников, особенно без “земляного” провода под ней.

На передачу такая антенна (рис.11) будет работать неудовлетворительно. Это связано с тем, что в цепь антенны включено сопротивление земли R3 , которое в общем случае сравнимо с волновым сопротивлением антенны. R3 уменьшает КПД антенны. При использовании антенны Бевереджа на прием это не страшно, так как обычно приемники имеют запас по усилению. Понятно, что при работе на передачу КПД является главнейшим показателем антенны. Надо еще знать, что реальное сопротивление “земли” во многих случаях не линейно, т.е. зависит от величины высокочастотного тока, протекающего в ней. Это может вызвать изменение параметров антенны в зависимости от мощности, подводимой к ней. Очевидно, что при SSB сигнале параметры антенны могут меняться в зависимости от его пиков, что может ухудшить работу выходного каскада и вызвать искажение излучаемого антенной SSB сигнала.

Не следует забывать и о том, что почва в России может промерзать зимой на значительную глубину. Это существенно снизит эффективность антенны Бевереджа. Но часто по многим причинам трудно или нецелесообразно использовать “земляной” провод под полотном антенны. В этом случае используют так называемую “лучевую антенну”, которую мы рассмотрим ниже.

3. Использование в качестве “земли” четвертьволновых противовесов.

“Лучевая” антенна, используемая для работы на радиостанциях типа Р105, изображена на рис.12. Она представляет собой провод длиной L, где L составляет около десяти длин волны, на которой работает радиостанция, к которой через резистор 400 Ом подключено несколько противовесов длиной в четверть волны. Несколько таких же противовесов подключено и к корпусу радиостанции.

Ток в такой антенне протекает за счет токов смещения в пространстве между противовесами (рис.13). Ток в почве в этом случае не играет большой роли, даже если земля идеальный проводник. В части, описывающей штыревые антенны (п.12) приведены значения сопротивления четвертьволновых противовесов.

Этот параграф верен и для антенны Бевереджа. Тогда можно представить эквивалентную схему, антенны как показано на рис.14. Для увеличения КПД нужно стремиться к уменьшению сопротивления системы противовесов. При волновом сопротивлении антенны 400-600 Ом желательно использовать не менее 2 противовесов на стороне нагрузки и стороне питания.

При использовании антенны Бевереджа в разных диапазонах необходимо для каждого диапазона использовать не менее 2 противовесов длиной в четверть волны (рис.15). Антенна Бевереджа с четвертьволновыми противовесами уже не является классической антенной Бевереджа, но параметры такой антенны совпадают с параметрами антенны Бевереджа.

4. Нагрузка антенны Бевереджа.

Примерно от 50 до 30 % мощности передатчика рассеивается в нагрузке. Исходя из этого, нагрузочный резистор должен обеспечивать такую мощность рассеивания. Крайне важно, чтобы он был безиндукционным.

При конструировании передающих антенн Бевереджа я использовал резисторы типа МЛТ-2 большого сопротивления (30-18 кОм), соединенных в параллель. Конструктивно они располагались как в кольцо, так и в линию (рис.16). При таком построении можно использовать только покраску такой нагрузки прочным лаком для защиты от атмосферных воздействий. При попадании на нагрузку влаги, она высохнет при работе антенны на передачу или днем под солнцем и ветром. Желательно исключить прямое попадание дождя на такую нагрузку, т.е. разместить ее под какой-либо крышкой. Обычно для антенны Бевереджа используют нагрузку около 300-600 Ом. Точно установить волновое сопротивление антенны трудно и на практике это можно сделать лишь изменением нагрузки и измерением при этом КСВ антенны.

5. Длина антенны Бевереджа.

Выше было сказано, что коэффициент усиления антенны Бевереджа зависит от ее длины, но лучшие результаты получаются, когда длина антенны кратна нечетному количеству длин полуволн:

L= n ´ l /2

где L — длина антенны,

n — целое, нечетное,

l /2 — рабочая длина волны радиостанции.

Для успешной работы длина антенны Бевереджа должна быть не менее длины волны, на которой работает передатчик.

6. КПД антенны Бевереджа.

Коэффициент полезного действия определяет эффективность антенны как преобразователя ВЧ энергии передатчика в энергию электромагнитной волны при передаче и, наоборот, ЭМВ в ВЧ-мощность сигнала при приеме.

Рассмотрим КПД передающей антенны. Согласно теории взаимности параметры антенны одинаковы, работает она на прием или на передачу.

Рассмотрим, где происходят потери энергии.

Во-первых, это в Rн (рис.17). происходят потери на активном сопротивлении провода полотна, антенны Ran. Во-вторых, потери происходят в “земляном” проводе под полотном антенны Бевереджа. Чем длиннее антенна, тем интенсивнее излучение. Увеличить интенсивность излучения можно, так же подняв антенну Бевереджа над землей. На основе этого, КПД примерно можно определить по формуле :

КПД = (1/(Rн+Ran+R3)) ´ (L/l ) ´ (H/l 3) ´ K

где Rн – сопротивление нагрузки антенны,

Ran – активное сопротивление антенны,

Rз – активное сопротивление земли,

L – длина антенны,

l – рабочая длина волны антенны,

H – высота антенны,

К – коэффициент эффективности.

Приняв во внимание, что обычно Ran и Rз по сравнению с Rн мало, а Rн равно волновому сопротивлению антенны Rw, то КПД будет равeн:

КПД = (1/Rw) ´ (L/l ) ´ (H/l 3) ´ K

Величина К зависит от многих параметров, в том числе, от длины L и высоты Н. В общем случае, радиолюбителями задача нахождения КПД может быть выполнена лишь качественно.

КПД антенны на рис.13 можно также определить по выведенной здесь формуле.

Для повышения КПД антенны Бевереджа используют параллельное включение полотен. Располагают их при этом как параллельно, так и последовательно (рис.18). Цифрой 1 обозначено согласующее устройство антенны.

При расположении антенн так, как показано на рис.18 происходит и сложение их диаграммы направленности соответственно в горизонтальной (рис.18а) или в вертикальной (рис.18б) плоскости.

Для справки, КПД антенны Бевереджа длиной в одну волну с высотой подвеса около 0,005 длины волны не превышает 10%. Увеличение длины антенны до 6 длин волны повышает КПД примерно до 40%, затем рост КПД замедляется (рис.19).

7. Изменение диаграммы направленности антенны Бевереджа.

Одним из главных недостатков антенны Бевереджа является то, что ее диаграмма направленности фиксирована. Некоторые радиолюбители советуют сделать отключаемую нагрузку. Действительно, при отключении нагрузки в антенне установится режим стоячей волны. В этом режиме, как следует из п.1, отраженная волна будет почти равна прямой, и диаграмма направленности антенны примет вид “восьмерки” (рис.20). Однако, при отключении нагрузки, режим работы антенны Бевереджа меняется коренным образом.

Ее сопротивление уже не равно 600 Ом в диапазоне частот от 1,8 до 30 МГц, а может принимать в этом диапазоне частот абсолютно разное значение, от долей Ом до десятков килоом. Естественно, что простой трансформатор 75/600 Ом, используемый для классической антенны Бевереджа, при отключенной нагрузке использоваться не может.

Подбором длины можно найти компромиссный вариант антенны, которая будет работать в кратных любительских диапазонах – 80-40-20-10 м, но при этом эта антенна не будет согласовываться в WARC- диапазонах и на 160 метров.

Отраженная волна, вызванная отключением нагрузки, иногда приводит к возбуждению трансивера, заставляет микрофон и ключ “жечься”. Лучший вариант питания такой антенны – подключение ее непосредственно к П-контуру усилителя мощности, но это не всегда возможно.

Мною был опробован вариант антенны Бевереджа с двумя трансформаторами (рис.21). Работа антенны понятна из рисунка. При подаче постоянного напряжения по кабелю реле срабатывают и переключают нагрузку и питание.

При отключении постоянного напряжения реле возвращаются в свое прежнее положение, и диаграмма направленности меняется на 180° . Я использовал реле типа РМУГ. В качестве нагрузки 75 Ом использовал параллельно включенные резисторы типа МЛТ-2, набранные до этого номинала.

Конструкция трансформатора показана на рис.22. Такая антенна имела КСВ не более 1,8 во всем диапазоне частот от 1,8 до 30 МГц. питалась она через коаксиал 75 Ом.

При переключении направления излучения RS, получаемые мной, отличались от 1-2 баллов на НЧ до 6 баллов на ВЧ диапазонах. Встречаются рекомендации по установке круглой антенны Бевереджа. В этом случае диаграмма направленности такой антенны — круг (рис.28). Она может работать в широком диапазоне частот, но коэффициент усиления ее будет меньше, чем у диполя при работе его на этом же диапазоне. Однако такой вариант антенны Бевереджа можно попробовать, особенно когда есть проблемы с установкой чего-то более сложного.

8. Практическое выполнение сторон нагрузки и питания антенны Бевереджа.

Для уменьшения КСВ и устранения влияния земли сторону нагрузки и питания обычно выполняют с помощью плавного перехода (рис.23). При этом L1=L2 и равны n = h, где n равно 1-3. Если такой вариант выполнения антенны затруднен, можно выполнить антенну и по рис.24. При таком выполнении удобно защищать и нагрузку и трансформатор 75/600 Ом, если используется коаксиал для питания.

Очень хорошо работает вариант, показанный на рис.25. Он также очень прост в исполнении. Если возникают трудности с конструктивным выполнением антенны по рис. 23-25, можно выполнить антенну, как показано на рис.26. Нагрузку и питание лучше всего подключить в середине мачт.

Из предложенных четырех вариантов выполнения антенны, вариант на рис.23 наиболее предпочтителен. Здесь наименьшее влияние земли и наилучшее согласование с нагрузкой и питанием. В варианте на рис.24 проявляется большее влияние земли на нагрузку и трансформатор, и возможна утечка ВЧ энергии за счет емкостных токов. Вариант выполнения на рис.25 предпочтительнее, чем на рис.26, хотя оба этих варианта выполнения уступают первым двум.

На практике радиолюбитель может выполнить антенну Бевереджа так, как ему будет удобно. Разница в работе всех этих вариантов невелика, и часто может быть, обнаружена лишь с помощью приборов и методов, которые радиолюбителями не используются и носят лишь чисто теоретический характер.

9. Упрощенная антенна с переключаемой диаграммой направленности.

При наличии достаточного количества открытой линии, или КАТВ, или даже двухпроводной линии типа “лапша” можно сделать упрощенное переключение диаграммы направленности “вперед-назад”. Схема антенны для этого приведена на рис.27. Но при таком исполнении антенны возникает ряд проблем, связанных с тем, что открытая линия должна быть приподнята над землей. Возрастает затухание антенны, и уменьшается ее КПД. Но если антенна используется на прием, такое ее построение вполне приемлемо.

Для переключения направления диаграммы направленности в этом случае можно использовать даже обыкновенный тумблер.

10. Установка антенны Бевереджа.

Для успешной работы антенна Бевереджа, впрочем, как и антенны других типов, должна быть правильно установлена относительно посторонних предметов. Конечно, идеальная установка – это отсутствие рядом проводящих предметов. Однако на практике такое встречается редко. Во всяком случае, следует стремиться, чтобы не было проводящих предметов в главном и, если возможно, в заднем лепестке. Так как антенна Бевереджа излучает вертикально поляризованную волну, следует обратить внимание на вертикальные проводящие

предметы. Очень хороший вариант – установка на крыше дома, когда в главном лепестке диаграммы направленности лежит свободное пространство (рис.29). Именно такая антенна Бевереджа используется с 1989 г. на моей станции UA3ZNW и затем UZ3ZK, RK3ZK.

Если в главном лепестке антенны Бевереджа окажется дом, антенна, и т.д., то следует ожидать TVI в этом доме, перегрузки потребителя этой антенны вашим сигналом или, если эта антенна передающая, то перегрузка будет происходить в вашем приемнике.

Часто на крыше проходят провода радиосети и телефона, которые будут скорей всего параллельны Вашей антенне Бевереджа. Они будут восприниматься как “земля” и в них будут наводиться значительные токи, которые могут привести к помехе многопрограммному вещанию и возможно телефонной связи. Для устранения этого эффекта достаточно проложить экранирующий провод рядом с этими проводами. Во всех случаях, с которыми я сталкивался на столбиках, были свободные “рожки” для его установки. Провод следует заземлить, можно не очень качественно, возле каждой из мачт (рис.30).

Провод должен быть ближе к антенне, чем провода, в которых наводится помеха. В тяжелых случаях может потребоваться установка нескольких таких проводов на расстоянии 20-50 см друг от друга (рис.31). Вы можете на опыте качественно определить, какой силы ток протекает в таком экранирующем проводе. Для этого включите в него лампочку на 6,3В ´ 0,26А или подобную ей, и уже при 100 Вт, подводимых к антенне, Вы увидите как светится лампочка.

Если теперь Вы проложите такой провод с лампочкой за экранирующими проводами, то увидите, что лампочка светится значительно слабее или не светится совсем.

Вообще же антенна Бевереджа является самой неприхотливой антенной. Если смириться с TVI и с наводками на длинные провода, то уже чистое пространство в радиусе около 1-2 метров относительно полотна антенны обеспечит ее работу. Антенна Бевереджа может быть установлена под диполем, рядом со штырем и т.д. Ни одна из соседних антенн не мешает ей, так же, как и антенна Бевереджа оказывает минимальное влияние на другие антенны. Это также следует отнести к ее преимуществам над остальными антеннами, для которых неправильная установка ведет к значительному ухудшению их работоспособности.

11. Грозозащита антенны Бевереджа.

Нет более безопасной в грозовом отношении антенны, чем антенна Бевереджа. Полотно ее заземлено с двух сторон, так что даже прямое попадание молнии в нее не приведет к поражению оператора и разрушению радиоаппаратуры. Антенна Бевереджа обычно расположена ниже других проводящих предметов, чем обеспечивается ее дополнительная защита от грозы. Антенна Бевереджа не накапливает статику, что особенно заметно при приеме перед грозой, на нее можно работать даже во время грозы, не опасаясь поражения.

Так как антенна Бевереджа эффективно принимает волны с вертикальной поляризацией (а молния как раз и излучает их), то антенну Бевереджа можно использовать как индикатор грозы. Для этого можно подключить к коаксиалу, идущему от нее, светодиод. При приближении грозы он начнет светиться в такт ударам молнии. Подключение же такого светодиода к другой антенне – диполю или штырю – часто вызывает выход из строя светодиода.

ЛИТЕРАТУРА:

-

Г.З. Айзенберг. Коротковолновые антенны. М. Радио и связь, 1985.

И.Н.Григоров (RK3ZK).

ua9j.narod.ru