Что такое плазма и почему ее считают четвертым агрегатным состоянием вещества. Какими свойствами обладает плазма при высоких температурах. Как исследуют свойства плазмы в современных экспериментах. Какие открытия были сделаны при изучении кварк-глюонной плазмы.

Плазма как особое агрегатное состояние вещества

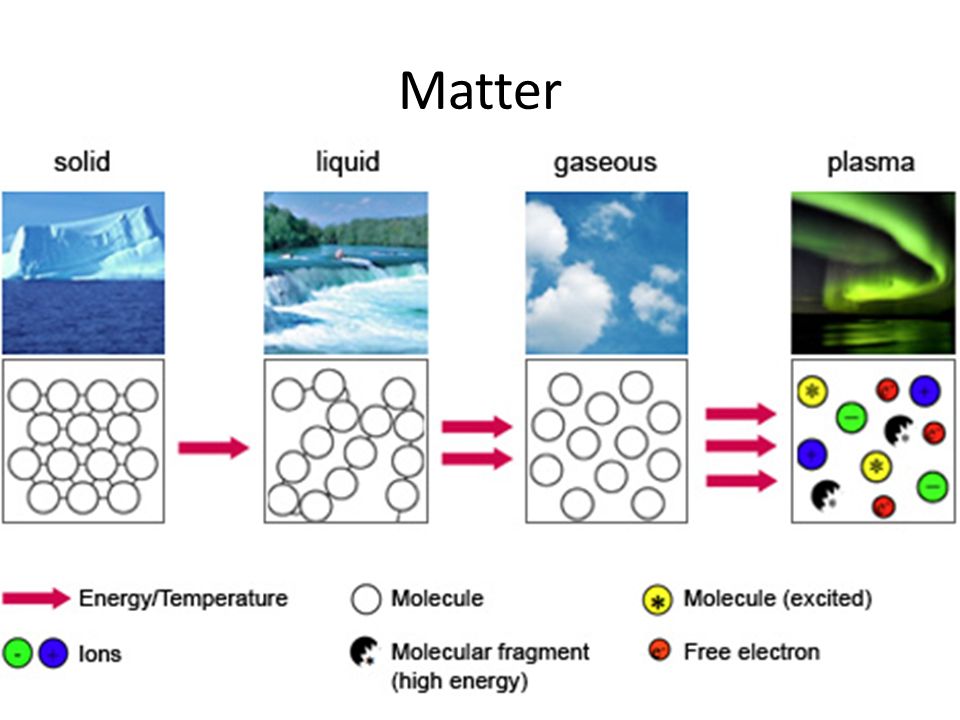

Плазма представляет собой четвертое агрегатное состояние вещества, наряду с твердым, жидким и газообразным. Она образуется при очень высоких температурах, когда атомы теряют свои электроны, превращаясь в ионизированный газ. В отличие от обычного газа, плазма обладает высокой электропроводностью и сильно взаимодействует с электромагнитными полями.

Основные свойства плазмы:

- Высокая степень ионизации вещества

- Квазинейтральность (равное количество положительных и отрицательных зарядов)

- Коллективное поведение частиц

- Взаимодействие с электромагнитными полями

Температура плазмы и ее влияние на свойства

Температура плазмы может варьироваться в очень широких пределах — от нескольких тысяч до миллиардов градусов. При этом с ростом температуры меняются свойства плазмы:

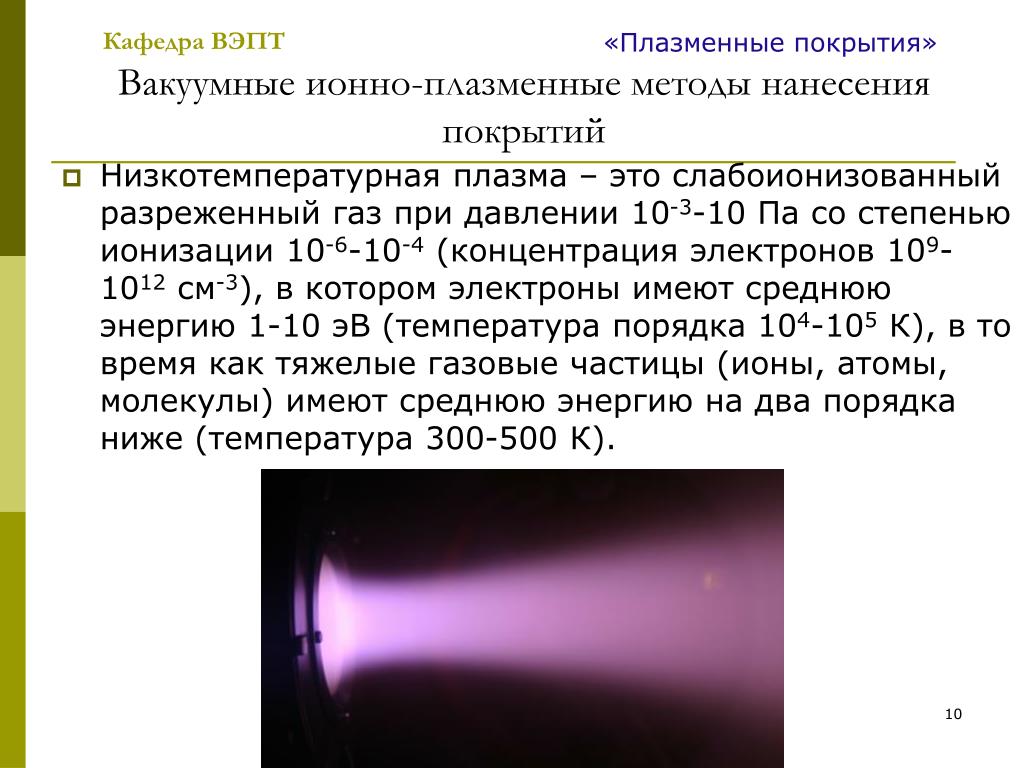

- При T ~ 10^4 K происходит ионизация атомов и образование низкотемпературной плазмы

- При T ~ 10^6 K плазма становится полностью ионизованной

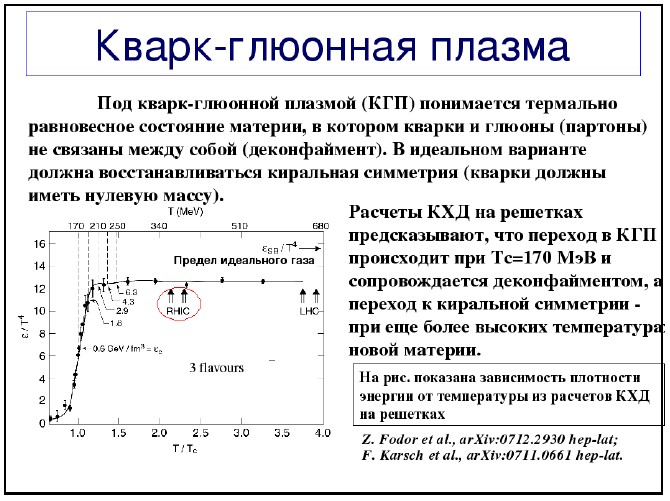

- При T > 10^9 K возможно образование кварк-глюонной плазмы

Чем выше температура, тем сильнее проявляются коллективные эффекты в поведении плазмы и ее взаимодействие с полями.

Исследования свойств плазмы в современных экспериментах

Изучение свойств плазмы при экстремальных температурах и плотностях проводится на крупнейших ускорителях частиц. Основные направления исследований:

- Столкновения тяжелых ионов при релятивистских энергиях

- Анализ продуктов реакций и их угловых распределений

- Измерение выходов различных частиц и их соотношений

- Изучение коллективных эффектов в кварк-глюонной плазме

Ключевые эксперименты проводятся на ускорителях RHIC и LHC коллаборациями STAR, PHENIX, ALICE и др.

Открытия в области физики кварк-глюонной плазмы

Исследования на современных ускорителях позволили сделать ряд важных открытий в физике кварк-глюонной плазмы:

- Обнаружение эллиптического потока частиц при нецентральных столкновениях ядер

- Наблюдение эффекта гашения струй в плотной кварк-глюонной среде

- Измерение выходов различных адронов и гиперядер

- Исследование подавления выхода тяжелых кваркониев

Эти результаты подтверждают образование нового состояния материи — сильновзаимодействующей кварк-глюонной плазмы при экстремальных условиях.

Методы регистрации и анализа продуктов ядерных столкновений

Для изучения свойств плазмы, образующейся при столкновениях релятивистских ядер, применяются сложные детекторные системы и методы анализа данных:

- Трековые детекторы для восстановления траекторий заряженных частиц

- Калориметры для измерения энергии частиц и струй

- Идентификация частиц по ионизационным потерям и времени пролета

- Анализ инвариантных масс для поиска резонансов

- Изучение корреляций частиц и потоков вещества

Комплексный анализ экспериментальных данных позволяет получить информацию о свойствах среды, образующейся в первые мгновения после столкновения.

Теоретические модели описания кварк-глюонной плазмы

Для интерпретации экспериментальных данных и понимания свойств кварк-глюонной плазмы разрабатываются различные теоретические модели:

- Гидродинамические модели эволюции файербола

- Статистические модели адронизации

- Транспортные модели прохождения партонов через среду

- Модели рекомбинации кварков

Сравнение предсказаний моделей с экспериментальными данными позволяет уточнять наши представления о свойствах сильновзаимодействующей материи при экстремальных условиях.

Перспективы дальнейших исследований кварк-глюонной плазмы

Несмотря на значительный прогресс в изучении свойств кварк-глюонной плазмы, остается еще много открытых вопросов, требующих дальнейших исследований:

- Детальное изучение уравнения состояния сильновзаимодействующей материи

- Исследование транспортных свойств кварк-глюонной среды

- Поиск критической точки на фазовой диаграмме

- Изучение механизмов адронизации кварк-глюонной плазмы

- Исследование образования тяжелых кварков в плотной среде

Планируемые эксперименты на модернизированных ускорителях и новых установках позволят получить более детальную информацию о свойствах кварк-глюонной плазмы и ее эволюции.

Концентрация и температура электронов в плазме диффузного разряда, формируемого при высоких перенапряжениях в плотных газах

%PDF-1.3 % 1 0 obj > endobj 5 0 obj /Title >> endobj 2 0 obj > endobj 3 0 obj > endobj 4 0 obj > stream

Кварк-глюонная плазма

Кварк-глюонная плазма|

Общепринятой в настоящее время моделью образования

Вселенной является образование Вселенной в результате Большого взрыва. Кварк-глюонная плазмаЭксперименты по изучению кварк-глюонной плазмы ведутся на самых крупных ускорителях при максимально возможных энергиях сталкивающихся пучков релятивистских ядер. Таблица 19.1

Максимальная энергия столкновения,

В таблице 19.1 приведены энергии столкновения, отнесенные

к одному нуклону, сталкивающихся ядер, достигнутые на ускорителях Bevatron (Billions

of eV Synchrotron), AGS (Alternating Gradient Synchrotron) и RHIC (Relative

HeavyIon Collider) в Брукхевенской лаборатории BNL (Brookhaven National

Laboratory) и на ускорителе LHC (Large Hardon Collider) в ЦЕРН. Запуск Большого

адронного коллайдера LHC позволяет практически на порядок увеличить энергию

столкновения

.

В столкновениях протонов с ядрами Pb может быть получена максимальная энергия

= 8.8 ТэВ.

Анализ продуктов реакции выполненный на детекторе BRAHMS показывает, что потери энергии составляют 40–85% первоначальной энергии нуклона. Обычно выделяются три различные стадии столкновения ядер.

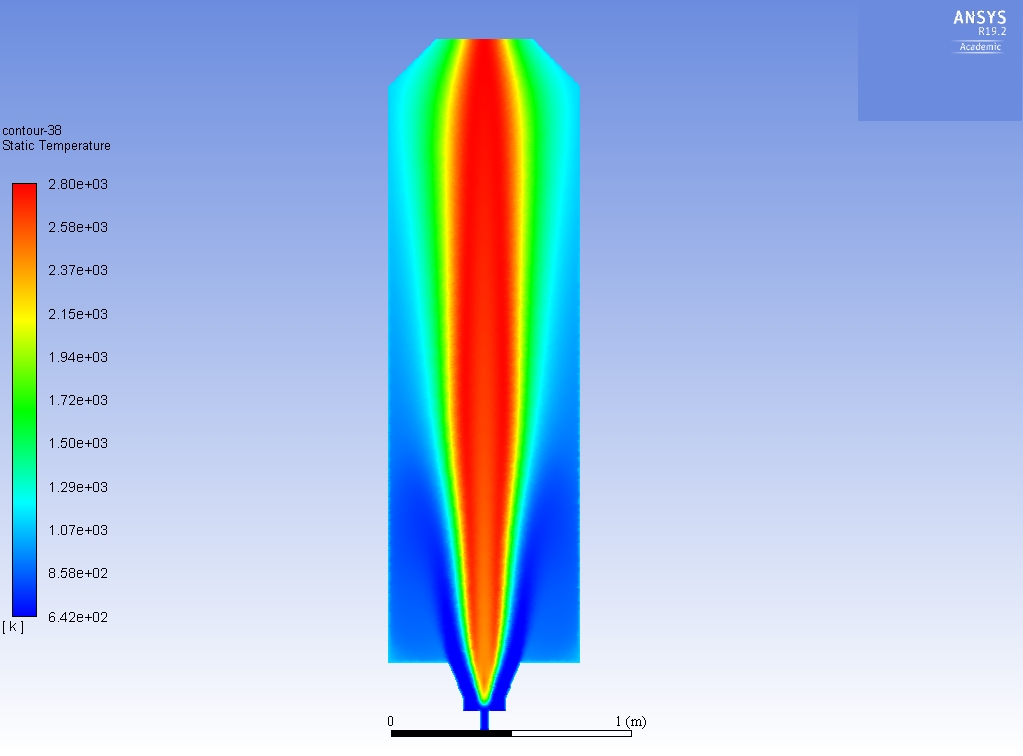

На рис. 19.2 показаны время и плотность энергии в соответствии со сценарием развития ядро-ядерных столкновений в модели, предложенной Бьёркеном. Оцененное время пересечения сталкивающихся ядер для трех значений энергии полученных на ускорителях AGS, SPS и RHIC составляет соответственно

где с − скорость света.

Рис. 19.2. Схематическое изображение времен и плотностей энергии в соответствии с предложенной Бьёркеном сценарием развития временипространственной картины ядро-ядерных столкновений[†]. На основе достаточно реалистических моделей было показано, что при столкновении ядер время формирования файрбола (время формирования вторичных частиц) обычно несколько больше, чем время пересечения сталкивающихся ядер τ τ > 2R/γ, где R − радиус сталкивающихся ядер. Для сталкивающихся ядер Au + Au

ускорителя RHIC получены следующие оценки, приведенные на рис. 19.2.

Время формирования файрбола τформ = 0.35 фм/с,

плотность энергии εформ = 15 ГэВ/фм3. Время

термализации τтерм ≈ 0.5 фм/с, плотность энергии εтерм =5.4 ГэВ/фм3.

Образующийся файрбол содержит примерно одинаковое число кварков и

антикварков. Для сталкивающихся ядер Au + Au

ускорителя RHIC получены следующие оценки, приведенные на рис. 19.2.

Время формирования файрбола τформ = 0.35 фм/с,

плотность энергии εформ = 15 ГэВ/фм3. Время

термализации τтерм ≈ 0.5 фм/с, плотность энергии εтерм =5.4 ГэВ/фм3.

Образующийся файрбол содержит примерно одинаковое число кварков и

антикварков.

Рис. 19.3. Схематическое изображение области взаимодействия, образующейся в первые мгновения после нецентрального ядро-ядерного столкновения. Сталкивающиеся ядра движутся вдоль оси Z[‡]. При центральном столкновении число образующихся вторичных

частиц максимально.

Объясняется это тем, что расширение файрбола происходит за

счет разности давления, которое уменьшается от центра файрбола к периферии. В

сплющенном направлении этот перепад давления больше, чем в вытянутом, поэтому

возникает несимметричный поток в кварк-глюонной плазме — эллиптический поток

разлетающихся частиц из области столкновения тяжелых ядер.

|

Из анализа выхода различных частиц можно сделать

заключение, что термодинамическое равновесие достигается при температуре

T ≈ 160–170 МэВ.

Выходы лёгких ядер p,

, d,

и антиядер

были измерены коллаборацией PHENIX. Энергия связи дейтрона (антидейтрона)

составляет 2. 2 МэВ. Поэтому эффективно дейтроны и антидейтроны будут

образовываться на последней стадии реакции, когда кварк-глюонная среда имеет

достаточно низкую температуру, такую чтобы образовавшийся дейтрон/антидейтрон не

разрушался. Основным механизмом образования дейтронов (антидейтронов) является

коалесценция.

2 МэВ. Поэтому эффективно дейтроны и антидейтроны будут

образовываться на последней стадии реакции, когда кварк-глюонная среда имеет

достаточно низкую температуру, такую чтобы образовавшийся дейтрон/антидейтрон не

разрушался. Основным механизмом образования дейтронов (антидейтронов) является

коалесценция.

Рис. 19.5. Зависимость от центральности (числа участников Npart)

отношений выходов частиц для Au+Au-столкновений при энергии

=

200 ГэВ[§].

Рис. 19.6. Отношения выходов частиц для центральных Au+Au‑столкновений при

максимальной энергии RHIC, полученные в разных экспериментах: треугольники —

PHENIX; звездочки — STAR; кружки — BRAHMS и крестики — PHOBOS (см. [Adams J.

et al. (STAR Collab.) II

Nucl. Phys. A. 2005. V.757. P. 102-183, Adcox K. et al. (PHENIX Collab.) II,

Nucl. Phys. A. 2005. V.757. P. 184-283] и ссылки в них). На нижнем графике

показаны отклонения от фитирования, выполненного в рамках термодинамической

модели[**]. Отношения выходов различных

частиц и античастиц, извлеченные из аппроксимации экспериментальных данных,

показаны на верхнем графике.

Отношения выходов различных

частиц и античастиц, извлеченные из аппроксимации экспериментальных данных,

показаны на верхнем графике.

Коалесценция — слияние частиц, капель или пузырей при

соприкосновении внутри подвижной среды жидкости, газа или на поверхности

какого-либо тела.

Антидейтроны образуются при слиянии антипротона и

антинейтрона, находящихся достаточно близко друг к другу и имеющих примерно

одинаковый импульс, т.е. находящихся достаточно близко друг к другу на фазовой

диаграмме.

На рис. 19.7 показана зависимость коэффициента коалесценции

от энергии сталкивающихся ядер. В пределах ошибок эксперимента коэффициент

коалесценции для дейтронов и антидейтронов одинаковые.

Рис.

19.7. Величина коэффициента коалесценции при различных энергиях столкновений[††].

Одним из ярких физических эффектов полученных при энергиях

RHIC является эффект гашения струй, который состоит в следующем. На первой

стадии взаимодействия сталкивающихся релятивистских ядер партоны сталкивающихся

ядер рождают вторичные партоны с большими поперечными импульсами

≥ 3–6

ГэВ/с. Проходя через сжатую сильно нагретую плазму, партоны теряют энергию.

Величина потерь энергии партоном зависит от свойств кварк-глюонной плазмы

(температуры, плотности). Кроме того, необходимо учесть также то, что

элементарными объектами плазмы являются цветные кварки и глюоны, что отличается

от потерь энергии партоном в среде, состоящей из бесцветных адронов. Для условий

кварк-глюонной плазмы образующиеся при энергиях RHIC потери энергии партонами

оцениваются как dE/dx = 1 ГэВ/фм. Этот вывод подтверждается сравнением

относительного выхода адронов с большими поперечными импульсами в

нуклон-нуклонных и ядро-ядерных соударениях при одинаковой энергии соударения.

Потери энергии партонами с большими поперечными импульсами в нуклон-нуклонных

соударениях гораздо меньше, чем в ядро-ядерных соударениях, что приводит к

уменьшению выхода высокоэнергичных адронов в ядро-ядерных столкновениях. Этот

результат свидетельствует о том, что ядерные соударения нельзя рассматривать как

простую суперпозицию нуклон-нуклонных соударений.

Проходя через сжатую сильно нагретую плазму, партоны теряют энергию.

Величина потерь энергии партоном зависит от свойств кварк-глюонной плазмы

(температуры, плотности). Кроме того, необходимо учесть также то, что

элементарными объектами плазмы являются цветные кварки и глюоны, что отличается

от потерь энергии партоном в среде, состоящей из бесцветных адронов. Для условий

кварк-глюонной плазмы образующиеся при энергиях RHIC потери энергии партонами

оцениваются как dE/dx = 1 ГэВ/фм. Этот вывод подтверждается сравнением

относительного выхода адронов с большими поперечными импульсами в

нуклон-нуклонных и ядро-ядерных соударениях при одинаковой энергии соударения.

Потери энергии партонами с большими поперечными импульсами в нуклон-нуклонных

соударениях гораздо меньше, чем в ядро-ядерных соударениях, что приводит к

уменьшению выхода высокоэнергичных адронов в ядро-ядерных столкновениях. Этот

результат свидетельствует о том, что ядерные соударения нельзя рассматривать как

простую суперпозицию нуклон-нуклонных соударений. В течение короткого времени ~1

мкс и в конечном объёме кварки и глюоны образуют некоторую идеальную жидкость.

Коллективные свойства этой жидкости проявляются при её движении как целого.

Поэтому при движении в ней партонов необходимо учитывать некоторые коллективные

свойства этой кварк-глюонной жидкости. Потери энергии зависят от свойств

кварк-глюонной среды, от плотности партонов в образовавшемся файрболе и динамики

его расширения. Потери энергии лёгкими и тяжелыми кварками при прохождении

файрбола оказываются примерно одинаковыми.

В течение короткого времени ~1

мкс и в конечном объёме кварки и глюоны образуют некоторую идеальную жидкость.

Коллективные свойства этой жидкости проявляются при её движении как целого.

Поэтому при движении в ней партонов необходимо учитывать некоторые коллективные

свойства этой кварк-глюонной жидкости. Потери энергии зависят от свойств

кварк-глюонной среды, от плотности партонов в образовавшемся файрболе и динамики

его расширения. Потери энергии лёгкими и тяжелыми кварками при прохождении

файрбола оказываются примерно одинаковыми.

Свойства образующегося файрбола можно исследовать не только

по выходу жестких адронов, но и анализируя характеристики струй, образующихся

при столкновении ядер.

На рис. 19.8 показаны угловые корреляции между струями

рождающимися в противоположных направлениях в p-p, d+Au и Au+Au столкновениях.

Анализ проводился следующим образом. Выделялась тригерная струя, образованная

партоном, и затем изучалось распределение струй в направлении противоположном

этой тригерной струе. В случае p-p столкновений при энергиях RHIC как правило

рождаются две струи в противоположных направлениях. Отсутствие второй струи в

Au+Au столкновениях указывает на то, что второй партон, проходя большое

расстояние внутри файрбола, теряет свою энергию и не порождает струю адронов.

Первый партон, который выбран в качестве тригерной струи рождается близко к

границе файрбола и не теряет энергию при прохождении области кварк-глюонной

плазмы. Это явление гашения струи является следствием зависимости энергетических

потерь партонов от расстояния, пройденного партоном в среде. В ядро-ядерных

соударениях наблюдается угловое уширение струй и смягчение их энергетических

спектров по сравнению со спектром в вакууме.

В случае p-p столкновений при энергиях RHIC как правило

рождаются две струи в противоположных направлениях. Отсутствие второй струи в

Au+Au столкновениях указывает на то, что второй партон, проходя большое

расстояние внутри файрбола, теряет свою энергию и не порождает струю адронов.

Первый партон, который выбран в качестве тригерной струи рождается близко к

границе файрбола и не теряет энергию при прохождении области кварк-глюонной

плазмы. Это явление гашения струи является следствием зависимости энергетических

потерь партонов от расстояния, пройденного партоном в среде. В ядро-ядерных

соударениях наблюдается угловое уширение струй и смягчение их энергетических

спектров по сравнению со спектром в вакууме.

Рис.

19.8. Азимутальные корреляции адронов в р+р-, d+Au- и центральных

Au+Au-столкновениях[‡‡].

Другим обнаруженным явлением в столкновении ядер свинца с

энергией 1.38 ТэВ в расчете на нуклон были обнаруженные коллаборацией CMS на

ускорителе LHC особенности образования семейства -мезонов. -мезон

представляет собой связанное состояние b-кварков.

На рис. 19.9 показаны энергетиеские уровни b-кварков

и переходы между отдельными состояниями. Каждый уровень энергии соответствует

отдельной частице со своими квантовыми числами и размером связанной системы.

-мезон

представляет собой связанное состояние b-кварков.

На рис. 19.9 показаны энергетиеские уровни b-кварков

и переходы между отдельными состояниями. Каждый уровень энергии соответствует

отдельной частице со своими квантовыми числами и размером связанной системы.

| JPC = | 0-+ | 1— | 1+- | 0++ | 1++ | 2++ |

Рис. 19.9. Система уровней боттомония (b) и переходы между ними.

Основное состояние (1S)

имеет размер ≈ 0.2 фм и большую энергию связи, в то время как возбужденные

состояния (2S)

и

(3S) имеют

размер ≈ 0.4–0,5 фм и кварки в них связаны слабее. Свойства системы b-кварков

хорошо известны и исследованы в экспериментах на e+e—-коллайдерах. В e+e—‑столкновениях ‑мезоны

образуются в вакууме.

В e+e—‑столкновениях ‑мезоны

образуются в вакууме.

В случае образования -мезонов

в ядро-ядерных столкновениях ситуация радикально изменяется. В ядро-ядерных

столкновениях ‑мезоны

образуются в кварк-глюонной среде, что приводит к радикальному изменению

механизма их образования. Кварк-глюонная плазма мешает b-кваркам

образовывать связанные состояния. b-кварки

в кварк-глюонной плазме так же как и в вакууме стремятся образовать связанное

состояние, но кварк-глюонная плазма экранирует силы притяжения между b-кварками.

При этом сила взаимодействия зависит от расстояния между b-кварками

(асимптотическая свобода). Поэтому вероятность образования различных мезонов

семейства b зависит

от их размеров. Для того чтобы яснее обнаружить этот эффект, следовало

сравнивать два эксперимента – образование -мезонов

при столкновении

pp и в столкновениях Pb-Pb при одинаковой энергии приходящей на ускоренный

нуклон. Такой эксперимент был специально поставлен на ускорителе LHC.

Рис. 19.10. Слева: Образование семейства с- и b-мезонов в pp и p+pb столкновениях. Экспериментальные результаты сравниваются с предсказаниями расчетов, выполненных в рамках модели КХД. Справа: Учет влияния ядерной среды на образование с- и b‑мезонов. /LHC Report 1181/.

На рис. 19.10 показаны вероятности образования различных

связанных состояний b-кварков.

Максимум при энергии 9.5 ГэВ соответствует образованию 1S состояния, максимум

при 10–10.3 ГэВ – образованию 2S и 3S состояний. Видно, что интенсивность

образования 2S и 3S в случае ядро-ядерных столкновений значительно уменьшилась

по сравнению с 1S состоянием. В протон-протонных столкновениях суммарная

интенсивность образования 2S и 3S состояний составляет ~80% от образования 1S

состояния. В Pb-Pb столкновениях эта величина уменьшается до 25%. Кварк-глюонная

плазма подавляет почти в три раза образование возбужденных состояний -мезона

по сравнению с основным.

Модельное описание ядро-ядерных столкновений основанное на

механизме коалесценции достаточно хорошо описывает образование лёгких ядер. Образование лёгких ядер, антиядер происходит в результате слияния лёгких кварков

u, d или ,

. Однако в

ядро-ядерных столкновениях также должно образовываться большое число более

тяжелых кварков – s, c. Наблюдение в детекторе ALISA образования семейства J/ψ‑мезонов

подтверждает это. В детекторе STAR на ускорителе RHIC было обнаружено

образование гиперядер ,

в

столкновениях ядер Au+Au с энергией 200 ГэВ. Гиперядро

и пролетев несколько сантиметров распалось.

Образование лёгких ядер, антиядер происходит в результате слияния лёгких кварков

u, d или ,

. Однако в

ядро-ядерных столкновениях также должно образовываться большое число более

тяжелых кварков – s, c. Наблюдение в детекторе ALISA образования семейства J/ψ‑мезонов

подтверждает это. В детекторе STAR на ускорителе RHIC было обнаружено

образование гиперядер ,

в

столкновениях ядер Au+Au с энергией 200 ГэВ. Гиперядро

и пролетев несколько сантиметров распалось.

→ + π+.

Образование гиперядра было выделено из сотни событий сопровождающих Au+Au столкновения. Были измерены ионизационные потери энергии вдоль траектории антиядра и π+-мезона и радиус кривизны в магнитном поле. В табл. 19.2 приведены отношения выходов различных частиц, образующихся в Au+Au столкновениях с энергией 200 ГэВ.

Таблица 19.2

| Частицы | Отношение выходов частиц |

|---|---|

| / | 0,49±0. 18±0.07 18±0.07 |

| /3He | 0.45±0.02±0.04 |

| / | 0.89±0.28±013 |

| /3He | 0.82±016±0.2 |

Полученные отношения подтверждают вывод о том, что и образуются в результате коалесценции ( + + ) и (Λ + p + n) соответственно. Теоретические расчеты, основанные на термодинамической модели, хорошо описывают экспериментальные данные, полученные в RHIC (рис. 19.11–19.14).

Рис. 19.11.

Выход адронов и описание выхода адронов в термодинамической модели при энергии

= 200 ГэВ.

Рис. 19.12.

Зависимость отношения выходов антибарионов/барионов от энергии столкновения.

Линии показывают результаты расчетов в термодинамической модели.

Рис. 19.13.

Энергетическая зависимость выхода гиперядер, ядер и антиядер Линиями показаны

результаты расчетов в термодинамической модели.

Рис. 19.14.

Энергетическая зависимость выхода ядер/гиперядер в сравнении с результатами

термодинамических расчетов (линии).

19.14.

Энергетическая зависимость выхода ядер/гиперядер в сравнении с результатами

термодинамических расчетов (линии).

Рис. 19.15. Образование странных антигиперонов и + в эксперименте коллаборации ALICE[§§].

Рис. 19.16. Спектры инвариантных масс -мезона и Λ‑гиперона. Данные коллаборации ALICE.

Рис. 19.17. Образование Ω—— и +-гиперонов. Данные коллаборации ALICE[***]. Зависимость импульсных распределений от центральности соударений ядер Pb-Pb.

Рис. 19.18.

Образование антиядер. Коллаборация ALICE.

Коллаборация ALICE получила первые результаты образования

частиц, состоящих из 2 и 3 странных кварков при столкновении ядер Pb+Pb при

энергии 2.76 ТэВ на нуклон. На рис. 19.16 показан спектр инвариантных масс,

соответствующих образованию каскадных гиперонов

и Ξ— и

+ и Ω—‑гиперонов. Каскадные гипероны Ξ± и Ω—-гиперон были идентифицированы

по их каналам распада. В частности Ω—‑гиперон, состоящий из трёх

странных кварков, был идентифицирован по распадам Ω— → K- + Λ, Λ → p

+ π—. О надёжности идентификации таких сложных распадов

свидетельствуют спектры инвариантных масс

и

Λ-частиц, имеющих в своём составе один странный гиперон (рис. 19.17).

Каскадные гипероны Ξ± и Ω—-гиперон были идентифицированы

по их каналам распада. В частности Ω—‑гиперон, состоящий из трёх

странных кварков, был идентифицирован по распадам Ω— → K- + Λ, Λ → p

+ π—. О надёжности идентификации таких сложных распадов

свидетельствуют спектры инвариантных масс

и

Λ-частиц, имеющих в своём составе один странный гиперон (рис. 19.17).

Была измерена зависимость числа образовавшихся Ω—‑

и

+‑гиперонов

от параметра, характеризующего центральность соударений ионов Pb–Pb.

Максимальное перекрытие (0–20%) соответствует лобовому соударению ионов.

Минимальное, практически касательное соударение соответствует (60–90%). На рис.

19.18 показано импульсное распределение образовавшихся Ω±-гиперонов,

которое подтверждает ранее полученный на детекторе STAR результат, что с

увеличением центральности соударений увеличивается выход странных гиперонов. На

рис. 19.19 показаны предварительные результаты наблюдения образования

антиядер на детекторе ALICE. Надёжно зарегистрировано образование антиядер

,

,

и

. Набранная

статистика пока не достаточна для регистрации .

Однако уже предварительные результаты на малой статистике свидетельствуют о

большой потенциальной возможности детектора ALICE.

Надёжно зарегистрировано образование антиядер

,

,

и

. Набранная

статистика пока не достаточна для регистрации .

Однако уже предварительные результаты на малой статистике свидетельствуют о

большой потенциальной возможности детектора ALICE.

Предварительные результаты, полученные

в коллаборации ALICE, подтвердили основные результаты, полученные в эксперименте

RHIC.

- Экспериментальные данные, полученные на RHIC и LHC показали, что соударение тяжелых ядер нельзя рассматривать как простую аддитивную совокупность pp-соударений.

- В соударениях тяжелых ядер проявляются новые неизвестные ранее коллективные свойства кварк-глюонной среды.

- Образующаяся кварк-глюонная среда по своим свойствам напоминает сверхпроводящую жидкость с малым коэффициентом вязкости.

-

Сравнение данных коллабораций STAR и ALICE показывает, что время

существования кварк-глюонной среды, образующейся в столкновении ядер свинца

коллаборации ALICE, почти в два раза превышает соответствующий результат,

полученный коллаборацией STAR, и составляет 10–11 фм/с.

- Подтверждены образование эллиптического потока и явление гашения струй в плотной кварк-глюонной среде.

Для дальнейшего исследования свойств кварк-глюонной среды необходима более детальная информация о механизме деконфайнмента в кварк-глюонной среде, механизме адронизации, гашении струй в кварк-глюонной плазме, угловых распределениях продуктов и особенно об образовании адронов, содержащих тяжелые кварки и антикварки.

[*] А. Г. Литвиненко, ЭЧАЯ т.38 №3, 233 (2003)

[†] Adcox K. et al. (PHENIX collab.) // Nucl. Phys. A 2005. V.757, p.184-283.

[‡] Tanenbaum M. // Rep. Prog. Phys. 2006. V. 69. P. 2005

[§] Adler S. S. et al. II Phys. Rev. Lett. 2003. V. 91. P. 182301

[**] Хи N.. Kaneta M. II Nucl. Phys. 2002. V.306. P. 182301

[††] Adler S.S. el at. II Phys. Rev. Lett. 2005. V.94. P. 122302

[‡‡]

Adams J. et al //

Phys. Rev. Lett. 2003. V.91. P. 072304,

Adler С et al //

Phys. Rev. Lett. 2003. V.90. P. 082302

Rev. Lett. 2003. V.90. P. 082302

[§§]http://indico.cern.ch/getFile.py/access?contribId=2&resId=1&materialId=slides&confId=114939

[***] http://cerncourier.com/cws/article/cern/47818

Seite wurde nicht gefunden. · Relayon Plasma · Oberflächenbehandlung

Имя*

Адрес электронной почты*

Игровая фирма*

Земля*

Ihre Номер телефона

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?

Online RechercheSocial MediaFachzeitschrift/PresseMesse/VeranstaltungEmpfehlungИнтернет-магазин

Бетрефф*

Ihre Nachricht*

Ich stimme der Datenschutzerklärung zu

Um Ihre Anfrage bearbeiten zu können, geben Sie bitte Ihre Einwilligung zur Speicherung Ihrer Daten. Sie können Ihrer Einwilligung jederzeit widesprechen.

Spamschutz — bitte Ergebnis eingeben:

10+5=

Wir benötigen Ihre Zustimmung, bevor Sie unsere Website weiter besuchen können. Wenn Sie unter 16 Jahre alt sind und Ihre Zustimmung zu freiwilligen Diensten geben möchten, müssen Sie Ihre Erziehungsberechtigten um Erlaubnis bitten. Мы используем файлы cookie и другие технологии на веб-сайте. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Personenbezogene Daten können verarbeitet werden (z. B. IP-Adressen), z. B. für personalisierte Anzeigen und Inhalte oder Anzeigen- und Inhaltsmessung. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Sie können Ihre Auswahl jederzeit unter Einstellungen widerufen oder anpassen. Einige Services verarbeiten personenbezogene Daten in USA. Mit Ihrer Einwilligung zur Nutzung dieser Services stimmen Sie auch der Verarbeitung Ihrer Daten in den USA gemäß Art. 49(1) лит. DSGVO zu. Der EuGH stuft die USA als Land mit unzureicendem Datenschutz nach EU-Standards ein. So besteht etwa das Risiko, dass US-Behörden personenbezogene Daten in Überwachungsprogrammen verarbeiten, ohne bestehende Klagemöglichkeit für Europäer.

Wenn Sie unter 16 Jahre alt sind und Ihre Zustimmung zu freiwilligen Diensten geben möchten, müssen Sie Ihre Erziehungsberechtigten um Erlaubnis bitten. Мы используем файлы cookie и другие технологии на веб-сайте. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Personenbezogene Daten können verarbeitet werden (z. B. IP-Adressen), z. B. für personalisierte Anzeigen und Inhalte oder Anzeigen- und Inhaltsmessung. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Sie können Ihre Auswahl jederzeit unter Einstellungen widerufen oder anpassen. Einige Services verarbeiten personenbezogene Daten in USA. Mit Ihrer Einwilligung zur Nutzung dieser Services stimmen Sie auch der Verarbeitung Ihrer Daten in den USA gemäß Art. 49(1) лит. DSGVO zu. Der EuGH stuft die USA als Land mit unzureicendem Datenschutz nach EU-Standards ein. So besteht etwa das Risiko, dass US-Behörden personenbezogene Daten in Überwachungsprogrammen verarbeiten, ohne bestehende Klagemöglichkeit für Europäer.

-

Эссензиэль

Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.

-

Статистика

Statistik Cookies erfassen Informationen anonymen. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie unsere Besucher unsere Website nutzen.

-

Экстерн Медиен

Inhalte von Videoplattformen und Social-Media-Plattformen werden standardmäßig blockiert.

Wenn Cookies von externen Medien akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf diese Inhalte keiner manuellen Einwilligung mehr.

Wenn Cookies von externen Medien akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf diese Inhalte keiner manuellen Einwilligung mehr.

Информация о файлах cookie Datenschutzerklärung Импрессум

температура — Насколько горячей может быть плазма?

Самая высокая зарегистрированная температура плазмы в , а не в раз горячее ядерных реакций. Существует целый ряд явлений, происходящих при высоких температурах, которые включают ядерные реакции и выходят за их пределы.

Когда температура становится очень высокой, имеет смысл начать думать с точки зрения вовлеченных энергий, а не придерживаться шкалы Кельвина (или Фаренгейта, тьфу). При термодинамическом равновесии средняя энергия «степени свободы» с температурой $T$ равна $U=\frac12 kT$. Например, одноатомный идеальный газ имеет среднюю энергию на одну частицу $\frac32 kT$ для трансляций в трех измерениях. Если у вас есть система, в которой разрешенные энергии входят в сгустки, как вращательные и колебательные состояния в молекулах, средняя энергия на моду равна равно , а температура $kT$ много меньше энергии $E$ первого возбужденного состояния. Это означает, что большинство систем имеют большую теплоемкость, когда они горячие, чем когда они холодные, что затрудняет достижение высоких температур.

При термодинамическом равновесии средняя энергия «степени свободы» с температурой $T$ равна $U=\frac12 kT$. Например, одноатомный идеальный газ имеет среднюю энергию на одну частицу $\frac32 kT$ для трансляций в трех измерениях. Если у вас есть система, в которой разрешенные энергии входят в сгустки, как вращательные и колебательные состояния в молекулах, средняя энергия на моду равна равно , а температура $kT$ много меньше энергии $E$ первого возбужденного состояния. Это означает, что большинство систем имеют большую теплоемкость, когда они горячие, чем когда они холодные, что затрудняет достижение высоких температур.

-

Для комнатной температуры $kT \примерно 25$ миллиэВ; это типичная энергия для фонона в твердом теле.

-

При $kT \приблизительно 1$ эВ типичное столкновение атомов может иметь достаточно энергии, чтобы освободить электрон. Это минимальная температура, необходимая для поддержания плотной ионизированной плазмы.2$, где $Z \lesssim 100$ — число протонов.

76 ТэВ

76 ТэВ В

результате последующей адронизации образуются 3–5 тысяч частиц, вылетающих из

образовавшегося объёма файербола. Давление в среде превышает атмосферное в 1025–1030

раз, а температура достигает 109–1010 К.

В

результате последующей адронизации образуются 3–5 тысяч частиц, вылетающих из

образовавшегося объёма файербола. Давление в среде превышает атмосферное в 1025–1030

раз, а температура достигает 109–1010 К. Центральный вопрос

образования кварк-глюонной плазмы – какая плотность энергии может быть

достигнута в ядро-ядерных столкновениях и как она эволюционирует со временем?

Ответ на этот вопрос зависит от того, какую долю энергии теряет каждый нуклон,

ускоренных ядер при столкновении пучков.

Центральный вопрос

образования кварк-глюонной плазмы – какая плотность энергии может быть

достигнута в ядро-ядерных столкновениях и как она эволюционирует со временем?

Ответ на этот вопрос зависит от того, какую долю энергии теряет каждый нуклон,

ускоренных ядер при столкновении пучков.

Если столкновение нецентральное, то перекрытие ядер

получается неполным и кварк-глюонную плазму порождают только часть протонов и

нейтронов из каждого ядра. Поэтому образующийся файрбол расширяется во все

стороны несимметрично (рис. 19.3).

Если столкновение нецентральное, то перекрытие ядер

получается неполным и кварк-глюонную плазму порождают только часть протонов и

нейтронов из каждого ядра. Поэтому образующийся файрбол расширяется во все

стороны несимметрично (рис. 19.3). Наблюдение

эллиптического потока при нецентральном соударении тяжелых ядер свидетельствует

о том, что при столкновении ядер действительно образуется состояние

кварк-глюонной плазмы, которое характеризуется тем, что в нем частицы

неоднократно сталкиваются друг с другом. Для такого состояния можно ввести

понятие температуры, вязкости и другие термодинамические величины,

характеризующие вещество, в этих терминах можно описывать и изучать явления,

происходящие при остывании кварк-глюонной плазмы. Такое гидродинамическое

объяснение эллиптического потока образующихся частиц свидетельствует о том, что

кварк-глюонная плазма по своим характеристикам скорее напоминает жидкость, чем

газ частиц. Частицы в кварк-глюонной плазме интенсивно сталкиваются друг с

другом, а не пролетают мимо как в разреженной газовой среде. Впервые

эллиптический поток был обнаружен в экспериментах RHIC. C увеличением энергии на

Большом адроном коллайдере он стал более ярко выражен (рис. 19.4).

Наблюдение

эллиптического потока при нецентральном соударении тяжелых ядер свидетельствует

о том, что при столкновении ядер действительно образуется состояние

кварк-глюонной плазмы, которое характеризуется тем, что в нем частицы

неоднократно сталкиваются друг с другом. Для такого состояния можно ввести

понятие температуры, вязкости и другие термодинамические величины,

характеризующие вещество, в этих терминах можно описывать и изучать явления,

происходящие при остывании кварк-глюонной плазмы. Такое гидродинамическое

объяснение эллиптического потока образующихся частиц свидетельствует о том, что

кварк-глюонная плазма по своим характеристикам скорее напоминает жидкость, чем

газ частиц. Частицы в кварк-глюонной плазме интенсивно сталкиваются друг с

другом, а не пролетают мимо как в разреженной газовой среде. Впервые

эллиптический поток был обнаружен в экспериментах RHIC. C увеличением энергии на

Большом адроном коллайдере он стал более ярко выражен (рис. 19.4). На рис. 19.5 показана зависимость отношения выходов

каонов, протонов и антипротонов в зависимости от центральности столкновения.

Центральность столкновения определяется по числу частиц, образующихся в каждом

столкновении. Чем больше центральность, тем больше образуется частиц. Видно, что

отношение выходов достигает насыщения уже при 100 регистрируемых частицах.

На рис. 19.5 показана зависимость отношения выходов

каонов, протонов и антипротонов в зависимости от центральности столкновения.

Центральность столкновения определяется по числу частиц, образующихся в каждом

столкновении. Чем больше центральность, тем больше образуется частиц. Видно, что

отношение выходов достигает насыщения уже при 100 регистрируемых частицах.