Как работали радиодиапазоны с четырьмя курсами. Когда они использовались в авиации. Почему их заменили на VOR. Какие были преимущества и недостатки этой технологии.

История и развитие радиодиапазонов с четырьмя курсами

Радиодиапазоны с четырьмя курсами были одной из первых систем радионавигации, широко использовавшихся в авиации. Они были разработаны в конце 1920-х годов и активно применялись с 1930-х по 1950-е годы. Основные факты об этой технологии:

- Первый радиодиапазон был разработан инженером Ford Motor Company Юджином С. Донованом в 1927 году

- К середине 1930-х годов правительство США создало сеть из более чем 400 радиодиапазонов по всей стране

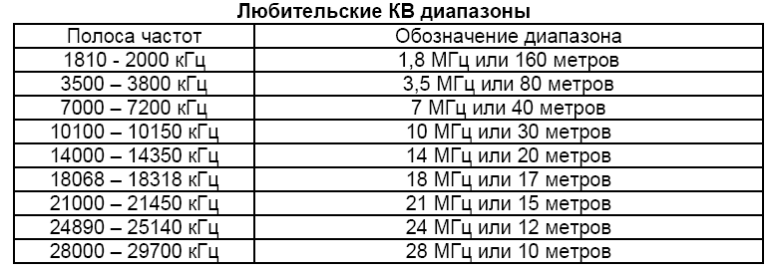

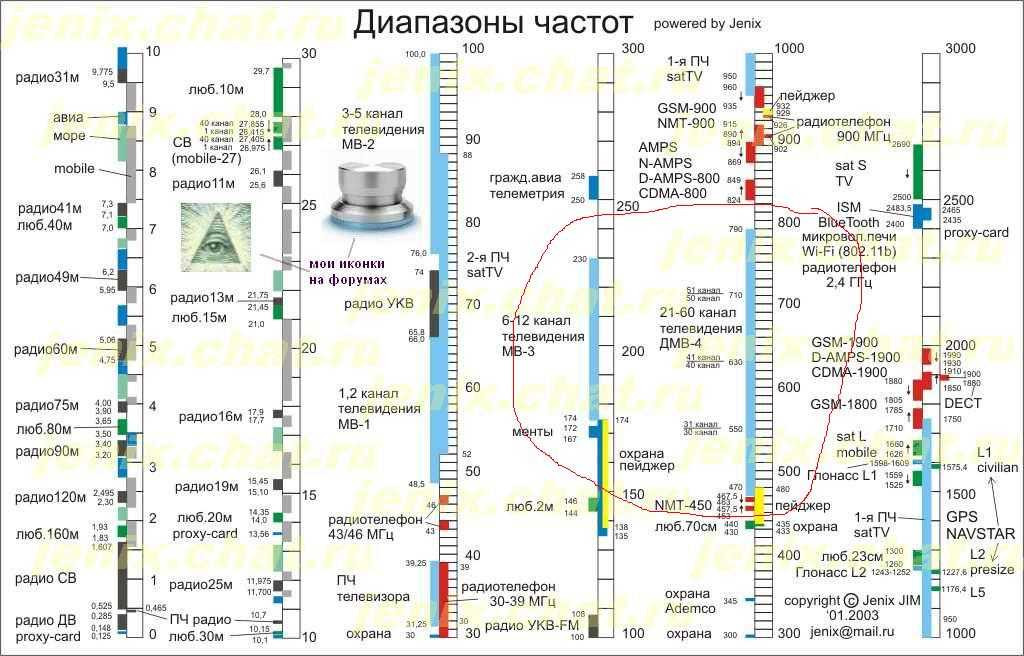

- Они работали на низких/средних частотах 200-410 кГц (некоторые военные — до 536 кГц)

- Обеспечивали навигацию по 4 фиксированным курсам (лучам), идущим от станции

- Требовали только простого и недорогого радиоприемника на борту самолета

Принцип работы радиодиапазонов с четырьмя курсами

Радиодиапазон с четырьмя курсами использовал две рамочные антенны, установленные под прямым углом друг к другу. Каждая антенна создавала диаграмму направленности в виде восьмерки и передавала определенный сигнал азбуки Морзе:

- Одна антенна передавала букву «N» (тире-точка)

- Вторая антенна передавала букву «A» (точка-тире)

- В местах перекрытия диаграмм формировались 4 луча с равномерным сигналом

- Пилот определял свое положение по прослушиваемому сигналу

Преимущества радиодиапазонов с четырьмя курсами

Радиодиапазоны с четырьмя курсами имели ряд важных преимуществ для своего времени:

- Позволяли осуществлять навигацию в любых погодных условиях

- Требовали минимального оборудования на борту самолета

- Обеспечивали точное наведение по узким лучам

- Имели большую дальность действия на низких частотах

- Были относительно недороги в установке и обслуживании

Недостатки и ограничения технологии

Несмотря на преимущества, у радиодиапазонов с четырьмя курсами были и существенные недостатки:

- Обеспечивали только 4 фиксированных курса от станции

- Требовали постоянного прослушивания сигналов пилотом

- Были подвержены помехам от статических разрядов и гроз

- Не давали точной информации о расстоянии до станции

- Сложность определения местоположения вне основных лучей

Процедуры ориентации на радиодиапазоне

Для определения своего положения относительно станции пилоты использовали специальные процедуры ориентации:

- Процедура затухания — для определения направления к/от станции

- 90-градусная процедура — для выхода на ближайший луч

- Параллельная процедура — для выхода на заданный луч

- Процедура по курсу — для определения текущего квадранта

- Процедура относительной настройки — для точного выхода на луч

Дополнительные навигационные средства

Для повышения точности навигации радиодиапазоны дополнялись другими средствами:

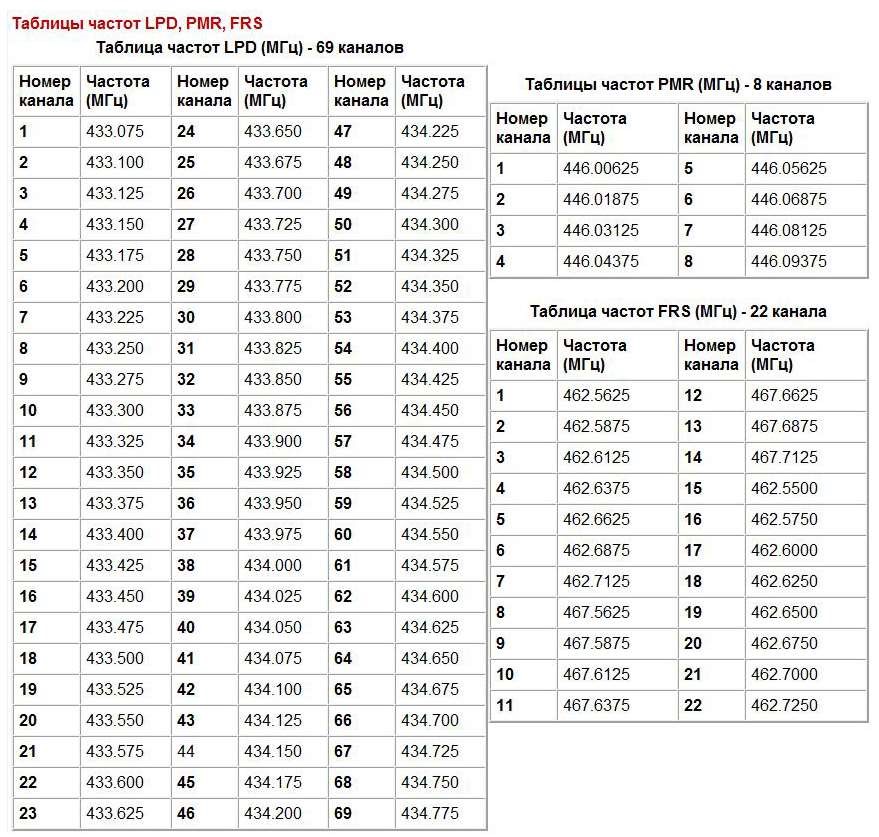

- Маркерные радиомаяки на частоте 75 МГц для обозначения контрольных точек

- Z-маркеры над станциями для точного определения пролета

- Компасные локаторы для определения направления на станцию

- Радиокомпасы для автоматического определения пеленга

Замена радиодиапазонов системой VOR

В 1950-х годах началась постепенная замена радиодиапазонов с четырьмя курсами на систему VOR (VHF Omnidirectional Range). Основные причины перехода на VOR:

- VOR обеспечивал навигацию по 360 радиалам вместо 4 лучей

- Визуальная индикация курса на приборе вместо звуковых сигналов

- Меньшая подверженность атмосферным помехам на УКВ

- Возможность передачи дополнительной информации (DME, TACAN)

- Более высокая точность и надежность навигации

Наследие радиодиапазонов с четырьмя курсами

Несмотря на то, что радиодиапазоны с четырьмя курсами больше не используются, они оставили заметный след в авиации:

- Заложили основу для развития радионавигационных систем

- Позволили осуществлять регулярные полеты в сложных метеоусловиях

- Способствовали развитию коммерческой авиации

- Некоторые элементы (например, маркеры) используются до сих пор

- Опыт их эксплуатации учитывался при разработке новых систем

Таким образом, радиодиапазоны с четырьмя курсами сыграли важную роль в развитии авиационной навигации, хотя и были вытеснены более совершенными технологиями. Их изучение позволяет лучше понять эволюцию авионики и принципы радионавигации.

Рок-диапазон — Радио Зенит

Радио Зенит

Поиск по сайтуСейчас в эфире:

Сейчас в эфире

играет…

Плейлист

-

МОРЕ Аленький Цветочек

-

3 Doors Down Loser

-

Twisted Sister I Am (I’m Me)

- Bobaflex Hey You

-

Воскресение Ночная Птица

-

MATTHEWS, John Metal Guru

Полный плейлист

Главная

Программы

-

00:38:35

Beatles.

Часть 1 — 20.01.23

Часть 1 — 20.01.23 -

00:39:39

AC/DC — 13.01.23

-

00:38:34

Новогодние песни — 30.12.22

-

00:39:05

Mamas&Papas — 23.12.22

-

00:41:25

Nirvana — 16.12.22

-

00:37:48

Elton John — 02.12.22

-

00:41:03

Kiss — 25.11.22

-

00:38:43

Metallica — 18.11.22

-

00:38:18

Green Day — 11.

11.22

-

00:39:48

Эрик Клэптон – 28.10.22

Comedy Radio — Официальный сайт

Как получить приз?

Шоу

Все программы

Hot News

29.01.2023

Подкасты

Окно в Россию

Про это

Геноинженерия

Разговор по душам

Нокдауншифтеры

НИИ Мозг

Анализируй Это О

RUBKA | РУБКА

Знатокамеди

Загнивающие новости

Харламов читает Хармса

Трое в яме

Музыка

Yummy

INNA

00:00

Back To You

Lost Frequencies

00:00

Hero

Martin Garrix

00:00

Left and Right

Ownboss

00:00

Lionheart (Fearless)

Joel Corry

03:06

Eyes on you

Nicky Youre

00:00

Symphony

Imagine Dragons

02:55

STAR WALKIN’ (League of Legends Worlds Anthem)

Lil Nas X

03:30

Sun Will Shine

Robin Schulz

03:21

Catch Me If You Can

Alan Walker

02:29

Made You Look

Meghan Trainor

02:14

Rely On Me

Sigala

00:00

Dancin (Krono Remix)

Aaron Smith

03:17

No Love For You

Regard

00:00

10:35

Tiesto

00:00

Love Me Now

Ofenbach

00:00

Enchante

Younotus

00:00

Dancing On My Own

Mosimann

00:00

Вся музыка

Что за песня

Four-Course Radio Ranges — AOPA

Тем, кто летал достаточно долго, революция GPS 1990-х напоминает революцию VOR 1950-х. Именно тогда «многодиапазоны» начали заменять устаревшие радиодиапазоны с четырьмя курсами, которые были основой федеральной системы авиалиний с конца 1920-х годов. Как и VOR, диапазон из четырех курсов обеспечивал курсы, которые вели прямо к станции или от нее. Но на этом сходство заканчивается. VOR обеспечивает наведение по 360 радиалам, в то время как радиодиапазон предлагал только четыре луча (или ноги). Еще одним важным преимуществом VOR является то, что он обеспечивает визуальное наведение; пилоты наблюдают и меняют курс в соответствии с молчаливыми указаниями индикатора отклонения от курса. Однако пилоты эпохи радиосвязи постоянно подвергались нападению громких, наполненных статическими помехами сигналов, и, чтобы оставаться на курсе, им приходилось интерпретировать то, что они слышали через наушники. Это был утомительный процесс.

Именно тогда «многодиапазоны» начали заменять устаревшие радиодиапазоны с четырьмя курсами, которые были основой федеральной системы авиалиний с конца 1920-х годов. Как и VOR, диапазон из четырех курсов обеспечивал курсы, которые вели прямо к станции или от нее. Но на этом сходство заканчивается. VOR обеспечивает наведение по 360 радиалам, в то время как радиодиапазон предлагал только четыре луча (или ноги). Еще одним важным преимуществом VOR является то, что он обеспечивает визуальное наведение; пилоты наблюдают и меняют курс в соответствии с молчаливыми указаниями индикатора отклонения от курса. Однако пилоты эпохи радиосвязи постоянно подвергались нападению громких, наполненных статическими помехами сигналов, и, чтобы оставаться на курсе, им приходилось интерпретировать то, что они слышали через наушники. Это был утомительный процесс.

Преимущество дальних полетов заключалось в том, что для этого требовался лишь недорогой низко/среднечастотный приемник с полосой частот от 200 до 400 кГц. Хотя навигация L / MF не подпадала под ограничения прямой видимости, дальность приема ограничивалась мощностью станции.

Хотя навигация L / MF не подпадала под ограничения прямой видимости, дальность приема ограничивалась мощностью станции.

Говорят, чтобы понять, куда мы идем, нужно знать, где мы были. Итак, «Вернитесь с нами сейчас в те волнующие дни минувших лет. Из прошлого…» раздаются те оглушающие, ностальгические звуки, которые помогают нам оценить то, что пришлось пережить пилотам другой эпохи. Вы больше никогда не будете жаловаться на VOR-навигацию и ее ограничения, несмотря на то, насколько архаичной она может показаться по сравнению с GPS.

В 1927 году Ford Motor Company использовала первый из своих Tri-Motor для перевозки автозапчастей между Чикаго и Дирборном, штат Мичиган. Именно тогда молодой инженер Форда Юджин С. Донован разработал и запатентовал «четырехканальный низкочастотный радиодиапазон». Первые два диапазона были установлены в чикагском аэропорту Лансинг и в аэропорту Форд в Дирборне. Оба оказались успешными в управлении пилотами в ненастную погоду и повышении надежности грузовых операций.

После обширных испытаний Бюро воздушной торговли (первоначальный предшественник FAA) установило первый из более чем 400 радиодиапазонов, которые должны были пересечь страну и сформировать гражданские воздушные трассы (известные тогда как радиолучевые магистрали). Подобно процедуре для VOR, пилоты приближались к радиодиапазоне по одному из его четырех курсов, пролетали над станцией, удалялись по другому лучу до приема следующей радиостанции по воздушной трассе и так далее.

Эти низко/среднечастотные дыхательные пути были названы с использованием четырех цветов, схема до сих пор используется в других странах мира. Воздушные трассы восток-запад были обозначены как зеленые или красные, а воздушные трассы север-юг — янтарные или синие. Воздушные трассы также были пронумерованы (янтарный 1, зеленый 4 и т. д.). Victor Airways названы так потому, что они основаны на УКВ радиосредствах.

Первоначальный радиодиапазон состоял из пары рамочных антенн, установленных над землей под прямым углом друг к другу. Одна антенна передавала букву азбуки Морзе N (штрих-точка) по схеме распространения «восьмерка» (как показано на рисунке), а другая излучала букву «А» (точка-тире) по схеме «восьмерка», которая была аналогична и перпендикулярно первому. Другими словами, если бы пилот летел в пределах северной или южной петли на рисунке и настроил приемник на правильную частоту, он услышал бы букву N, повторяющуюся снова и снова в азбуке Морзе. Если бы он находился в пределах восточной или западной петли, он бы услышал А. Вот почему диапазоны с четырьмя курсами также назывались диапазонами А-N.

Одна антенна передавала букву азбуки Морзе N (штрих-точка) по схеме распространения «восьмерка» (как показано на рисунке), а другая излучала букву «А» (точка-тире) по схеме «восьмерка», которая была аналогична и перпендикулярно первому. Другими словами, если бы пилот летел в пределах северной или южной петли на рисунке и настроил приемник на правильную частоту, он услышал бы букву N, повторяющуюся снова и снова в азбуке Морзе. Если бы он находился в пределах восточной или западной петли, он бы услышал А. Вот почему диапазоны с четырьмя курсами также назывались диапазонами А-N.

Обратите внимание, однако, что четыре петли двух восьмерок перекрываются в четырех областях, образуя четыре луча (или ноги) диапазона. При полете по такому отрезку точки и тире петли A переплетаются с тире и точками петли N так, чтобы получился ровный тон. Другими словами, пилот знал, что он на траверзе , когда слышал только монотонный сигнал; если бы он не был на ноге, он бы услышал А или Н, в зависимости от петли или квадранта, в котором он летел.

Полигон Бербанка, показанный на стр. 63, представляет собой типичный способ отображения четырех участков полигонной станции. Диапазон Бербанка передается на частоте 248 кГц. Чтобы принять эту станцию, пилот включал свой «низкочастотный» приемник, ждал целую вечность, пока трубки не прогреются, поворачивал диск в виде кофемолки на нужную частоту и продолжал точную настройку. пока не услышал диапазон Бербанка. Идентификатор станции BUR передавался азбукой Морзе каждые 30 секунд сначала в квадранты N, а затем в квадранты A.

Обратите внимание, что квадранты A и N не обозначены на графике. Пилот должен был знать, что воображаемая линия, проведенная от станции к истинному северу, всегда проходит через квадрант севера. Если двигаться по часовой стрелке, оставшимися квадрантами будут A, N и A соответственно. (Если отрезок был выровнен с истинным севером, северо-западный квадрант обозначался как квадрант N.) Темно-пурпурная линия, нанесенная на карту на одной стороне каждого отрезка, также окружала и обозначала квадранты N.

Хотя ветки Бербанкского хребта образовывали прямые углы, ветки многих других хребтов были выложены не так аккуратно — потому что было желательно совместить ветки хребта с изгибами дыхательных путей. Следовательно, опоры некоторых полигонных станций были расположены в форме гусиной лапки или ножниц.

Предположим, что пилот находился где-то к северу от хребта Бербанк и хотел перехватить и следовать по северному отрезку пути к станции. Сначала он настраивался на 248 кГц и слушал. Если бы он услышал букву N, то понял бы, что находится к западу от северного участка и ему нужно повернуть на восток для перехвата; точно так же, если бы он услышал А, он бы повернулся к западу. После перехвата северного участка пилот услышит устойчивый звуковой сигнал и повернет на магнитный курс 188 градусов (нанесенное на карту направление входа северного участка). Он остался на курсе, изменив курс по мере необходимости, чтобы избежать дрейфа в квадрант N справа от него или квадрант A слева от него.

Продвижение к станции подтверждалось усилением сигнала по мере приближения пилота. Чтобы обнаружить это увеличение громкости, ему пришлось отключить автоматическую регулировку громкости приемника. (AVC использовался для удовольствия при прослушивании радиовещательных станций AM.)

По мере приближения пилота мощность сигнала продолжала нарастать, что требовало уменьшения громкости с увеличением частоты. По мере того, как он приближался к станции, отрезок шириной в 3 градуса становился уже, и его труднее было отследить. Наконец, когда он проходил над станцией, громкость внезапно гасла. Это означало проход через конус тишины, который находился прямо над станцией. После того, как пилот пройдет через конус, громкость сигнала вернется. Пилот подтвердил прохождение станции — были ложные конусы тишины — отметив постепенное уменьшение громкости по мере удаления от станции. Он также отметил бы перестановку квадрантов А и Н. (К югу от станции квадрант А будет справа от него, а квадрант С — слева. )

)

Несмотря на то, что пилот знал участок, на котором он двигался, у него не было возможности определить свое точное положение на этом участке. Поскольку необходимость — мать изобретения, были разработаны маркерные маяки и размещены в стратегических точках вдоль определенных участков. Эти маркеры воздушных трасс требовали, чтобы самолет был оснащен приемником с частотой 75 МГц и функционировал точно так же, как маркеры, связанные с современными системами посадки по приборам (ILS). Проходя над маркером, пилот услышал тон с частотой 3000 циклов и увидел засветку белого маркерного маяка на приборной доске, тот же тон и свет, которые сегодня используются для сигнализации прохождения внутреннего маркера.

Маркер дыхательных путей передавал повторяющуюся последовательность точек и тире в соответствии с ветвью, на которой он находился, и его положением вдоль этой ветви. Например, две точки и три тире идентифицировали второй маркер на третьем отрезке (отсчитывая по часовой стрелке от истинного севера). В Соединенных Штатах все еще работает ряд маркеров авиалиний. Идентификатор каждого указывает его предыдущее положение по отношению к давно исчезнувшей станции.

В Соединенных Штатах все еще работает ряд маркеров авиалиний. Идентификатор каждого указывает его предыдущее положение по отношению к давно исчезнувшей станции.

Большинство станций дальнего действия также имеют Z-маркер, который излучает устойчивый сигнал с периодом в 3000 циклов и зажигает белый свет маркерного маяка, когда самолет пролетает над станцией и сквозь конус тишины. И конус молчания, и зона приема маркера Z увеличивались с высотой в виде перевернутого конуса.

Были и другие сложности, связанные с использованием ассортимента из четырех блюд. К ним относилась необходимость распознавать и интерпретировать значения сумерек, бисигнала, и чистых зон, терминов, которые могли бы вызвать у старожилов немного туман в глазах. И были ноги, которые вели бы себя не по правилам. При определенных условиях они разделялись, размножались, искривлялись, сдвигались или полностью исчезали на мучительно долгие периоды времени. И только мазохист будет пытаться летать на дальность вблизи грозы.

Но пилотов сводила с ума проблема ориентации. Это состояло из различных процедур, разработанных (без сомнения, садистом), чтобы помочь потерявшемуся пилоту найти ногу и отследить ее до станции. Оказавшись там, ему, надеюсь, не придется выполнять заход на посадку по приборам, используя один из участков диапазона (как это требовалось от претендентов во время летных испытаний для получения квалификации по приборам).

Процедуры затухания, 90-градусной, параллельной, по курсу, относительной настройки и приближения были названиями установленных методов ориентации.

Еще хуже для первых пилотов было то, что у них обычно не было ни авиагоризонта, ни гироскопического индикатора курса. Они не требовались в самолетах авиации общего назначения для полетов по приборам до конца 1950-х годов. Вместо этого пилоты оставались на ровном киле, используя только основную приборную панель: «стрелка [поворота], шар [скольжения] и скорость полета».

Так было и до появления эффективных динамиков или шумоподавляющих наушников. Пилоты прошлого часами напрягались, чтобы услышать сигналы дальности, используя старомодные «дробилки черепов». Неудивительно, что многие из них стали кандидатами на слуховые аппараты.

Пилоты прошлого часами напрягались, чтобы услышать сигналы дальности, используя старомодные «дробилки черепов». Неудивительно, что многие из них стали кандидатами на слуховые аппараты.

Капюшонов тоже не было. Прежде чем он смог попрактиковаться в полетах по приборам, пилот подготовился к полету, установив в кабине набор пластиковых панелей оранжевого цвета, закрывавших лобовое и боковые стекла. (Эти панели были изготовлены по индивидуальному заказу для используемого самолета.)

Во время полета пилот надел синие очки. Сочетание синего и оранжевого оттенков делает окна черными. Это обеспечило резко реалистичную среду для ученика, изучающего инструменты. Это также позволяло ему смотреть на компас, не выглядывая из самолета. Инструктор, разумеется, не носил очков и мог видеть снаружи самолета (хотя оранжевый оттенок и обычно исцарапанные панели несколько ограничивали видимость).

Последний из четырех курсов в Соединенных Штатах работал на Аляске до 1970-х годов. Последний ареал в мире (Чиуауа, Мексика) был окончательно похоронен в середине 1980-х годов.

Пилоты-ветераны часто сетуют на то, что в старые добрые времена все было лучше. Однако вы можете быть уверены, что когда они это делают, они не имеют в виду радиодиапазоны с четырьмя курсами.

О квадрантах и биссектрисах

Существовало шесть процедур ориентации, которые пилоты могли использовать для определения положения относительно диапазона из четырех курсов. Каждый из них был относительно сложным, трудоемким и выбирался в соответствии с сигналом, слышимым с данной станции.

В качестве примера одной из таких процедур предположим, что пилот настроился на ближайшую станцию и услышал сигнал А. Следовательно, он знал, что находится либо в восточном, либо в западном квадранте, показанном на рисунке. Затем он вычислил средние биссектрисы, линии, которые пересекаются под прямым углом и делят пополам каждый из четырех квадрантов. Чтобы получить биссектрисы, были добавлены направления всех катетов (в данном случае 760 градусов) и сумма разделена на 4. В результате получилась биссектриса одного квадранта (190 градусов). Остальные биссектрисы были получены сложением и вычитанием 90 градусов к и от биссектрисы 190 градусов.

В результате получилась биссектриса одного квадранта (190 градусов). Остальные биссектрисы были получены сложением и вычитанием 90 градусов к и от биссектрисы 190 градусов.

Затем пилот повернулся параллельно биссектрисе одного из двух квадрантов, в которых он находился (100 или 280 градусов). Если бы он повернулся на 280 градусов, он бы сохранял этот курс до тех пор, пока не определял, уменьшилась или увеличилась громкость сигнала. Затухание означало, что он направляется прочь от станции и, следовательно, находится в западном квадранте. Затем он изменил курс и подтвердил, что приближается к станции, прислушиваясь к увеличению громкости.

В итоге пилот перехватил либо северо-западный, либо юго-западный участок, но какой именно? Дилемма была решена поворотом на 90 градусов в любом направлении. Если это приводило к возврату в квадрант А, пилот знал, что он перехватил юго-западный участок; если поворот заставил его войти в квадрант N, он знал, что перехватил северо-западный участок. Затем пилот маневрировал, чтобы повторно перехватить идентифицированный участок и проследить за ним до станции. Фу! — Барри Шифф

Затем пилот маневрировал, чтобы повторно перехватить идентифицированный участок и проследить за ним до станции. Фу! — Барри Шифф

|

НЧ/СЧ радиодиапазоны с четырьмя курсами

Авторские права на текст и рисунки 2013, 2014

ПРОЕКТ 5G

|

||||

|

РАДИО НЧ/СЧ ДИАПАЗОНЫ На протяжении 1920-х годов коммерческой авиации мешала необходимость летать только в хорошую погоду, когда самолет мог ориентироваться по визуальным ориентирам на земле (техника, называемая «пилотаж»), или с помощью рискованных предположений, основанных на показаниях компаса, воздушной скорости и часов.  и сообщаемые ветры — объединяются, рассчитываются и наносятся на карту (метод, называемый «точное счисление»). Радионавигационная техника появилась к концу 1920-х годов, позволяющих довольно точную навигацию без привязки к земле, ни оптимистичную и смелую веру в счисление пути. и сообщаемые ветры — объединяются, рассчитываются и наносятся на карту (метод, называемый «точное счисление»). Радионавигационная техника появилась к концу 1920-х годов, позволяющих довольно точную навигацию без привязки к земле, ни оптимистичную и смелую веру в счисление пути.

Первоначальные усилия были сосредоточены на простых радиомаяках, передающих простой сигнал азбуки Морзе, который можно было «направить» с помощью пеленгаторных («пеленгаторных») антенн. Но они имели ограниченную полезность и требовали от пилотов наличия пеленгаторного оборудования и умения правильно его использовать. Требовалась более простая и четкая система, чтобы обеспечить легкое наведение для всех самолетов — коммерческих, военных и самолетов общего назначения — с использованием только простого радиоприемника.

К середине 1930-х правительство США создало сеть

аэронавигационных радиовышек по всей стране, вдоль хорошо проходимых воздушных

маршруты — «воздушные трассы». (На карте ниже показаны масштабы системы к 1950-м годам; щелкните, чтобы увеличить. |

||||

|

В дополнение к лучам эти первые аэронавигационные радиостанции также передавали более широкий набор сигналов, которые обеспечивали прием и наведение из любого места вокруг радиостанции, а не только «по лучу». Поскольку был затронут весь диапазон вокруг станции, эти станции стали известны как «радиодиапазоны».

В системе использовались НЧ/СЧ (низкочастотные/среднечастотные) радиочастоты — от 200 до 410 кГц, при этом некоторые военные радиодиапазоны работали на частоте до 536 кГц, чуть ниже диапазона коммерческого АМ-вещания. Это дало системе название «НЧ/СЧ радиодиапазон» или просто «Низкочастотный диапазон» (LFR).

Последний термин был технически неполным, поскольку некоторые из них работали на частотах выше 300 кГц и, таким образом, технически были диапазонами «средних частот» (СЧ) (хотя и в «нижней части» спектра СЧ 300–3000 кГц). |

||||

|

||||

|

На частотах НЧ/СЧ с тогдашней технологией пилоты могли использовать диапазон с четырьмя курсами только с дешевым простым радиоприемником — делаем этот наименее дорогих радионавигационных средств (для владельца самолета). лежащая в основе технология передатчика тоже была дешевой и простой, и — из-за низкие частоты — б/у очень мало энергии для передачи звукового сигнала на десятки или сотни миль. КАК ЭТО РАБОТАЛО

Передатчики НЧ/СЧ радиодиапазона (и их

антенны) были расположены так, чтобы проецировать четыре «луча», каждый с постоянной

тон, слышимый по радио, когда пилот шел по курсу — «на

луч» (см. фиолетовые лучи на схеме просмотра карты справа). Лучи обычно имели ширину около 3–4 градусов.

|

||||

|

Чтобы быть точным,

сигналы отклонения от курса гудели тонами азбуки Морзе для букв

Эти сигналы «A» и «N» (которые давали радиодиапазонам общее прозвище «диапазоны A-N») были переданы в слегка перекрывающиеся квадранты вокруг станции (см. таблицу сигналов вверху справа и схему просмотра карты справа). В узких зонах, где квадрант А и квадрант Н перекрывались, их бипы и гудки сливались в непрерывный тон. Эта узкая зона была известна как «пучок» и часто располагалась вдоль определенных дыхательных путей.

Пилоты будут настраиваться

свою радиостанцию на частоту желаемого радиодиапазона, и подтвердите, что они

правый настроился, прислушиваясь к прерывистому идентификатору

сигнал — обычно 3 буквы (передаются азбукой Морзе), часто напоминающие аббревиатуру названия ближайшего города или аэропорта — «DEN» (для Денвера), «LUK» (для аэропорта Цинциннати Лункен) и так далее. Один раз правильно настроившись, пилот слушал непрерывный сигнал со станции — который будет сигналом азбуки Морзе для «A» или «N» — в зависимости от в каком квадранте он летел, или постоянный гул, вызванный перекрывающиеся сигналы «A» и «N» вдоль «луча» между двумя квадрантами. Как правило, цель состояла в том, чтобы быть «на бревне», по средней линии дыхательных путей. Но диапазоны также помогали в навигации вне воздушного пространства, просто и дешево предоставляя пилотам приблизительную информацию о местоположении. |

||||

его плюсы и минусы: ПРЕИМУЩЕСТВА:

НЕДОСТАТКИ: |

||||

|

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ А

АССОРТИМЕНТ ИЗ ЧЕТЫРЕХ БЛЮД:

ЗАГАДКИ И РЕШЕНИЯ: Показано в

чертежи представляет собой типичный четырехкурсный радиодиапазон (правда, многие были не так

строго симметрично). На рисунке справа внизу показаны четыре самолета, намеревающиеся следовать за западным луч по воздушной трассе до станции, а затем восточный луч от станции в другое место назначения. Самолет 1 отклонился от курса, левее предполагаемого

курс (западный луч) и, таким образом, в северо-западном квадранте «А»,

услышав сигнал «бип-бип» (точка-тире).

Самолет 2 , следуя по центру трассы «Зеленая 7», следует курсом на станцию — «на траверзе» — поэтому пилот слышит непрерывный «гул», создаваемый перекрытием между

северо-западный звук «бип-бип» (точка-тире) квадранта «А» (слева от него) и

«BEEP-бип» юго-западного «N»-квадранта (справа от него). Если Самолет 2 продолжит свой текущий курс, он будет постоянно слышать гул на всем пути до станции, затем кратковременную тишину в «нулевой зоне» (или «конусе тишины») непосредственно над станцией с последующим возобновлением гул, когда он летит в восточный луч на другой стороне станции. Самолет 3 далеко отклонился от курса западного луча, много миль в сторону юг, в юго-западном «N»-квадранте (и слыша «BEEP-бип» квадранта «N» — штрихпунктирный сигнал), но курс к западному лучу. Самолет 4 далеко отклонился от восточного луча, на юг, в юго-восточном квадранте «А» (и слыша «Bip-BEEP» квадранта «А» — сигнал точка-тире), но курс к восточному лучу.

Самолеты 1 и 4 — выезд на

одинаковая скорость в этом примере — иллюстрируют классический пример

неоднозначность диапазона из 4 блюд. Оба самолета настроены на одно и то же радио.

радиус действия, и — несмотря на то, что они находятся в совершенно разных местах относительно

станции, на совершенно разных курсах — слышу точно такие же сигналы на

их радио. Из-за этого неоднозначности, пилотам было важно иметь дополнительные навигационные ориентиры. В то время как визуальная навигация помогала в ясную погоду (и искусное счисление пути помогал в любых условиях), пилотам в облаках очень нужен был другой прибор показания. |

||||

|

Пять решений существовало в то время:

1.) Сравнить

изменение радиосигналов дальности до указателя курса компаса самолета и посмотреть, какой приблизительный курс вероятен,

учитывая текущий курс и сигналы радиодальности. Это облегчило бы

чтобы Самолеты 1 и 4 знали, где они на самом деле находятся и куда направляются.

(особенно когда они пересекают один из лучей). Это решение не идеально,

и не предоставляет точную информацию о местоположении, но улучшает

оценка пилотом его вероятного приблизительного местоположения и курса.

2.) Поворачивайте дрон, пока его фиксированная антенна не будет совмещена с направлением станции.

Для самолетов с антенной, выровненной вдоль продольной оси самолета (нос-к-хвост), нулевая зона была прямо по курсу и прямо сзади, поэтому, когда пилот услышал внезапное исчезновение сигнала станции во время разворота, он был — в этот момент — по курсу прямо на эту станцию или с нее.

3.) Использование

Приборы DF/ADF (см. другую статью) могут указывать точное направление самолета на или из

радиодальномерная станция —а

«линия положения» относительно станции — хотя и не обязательно

указывая, было ли это направление НА или ОТ станции. 4.) ПФ/АПД приборы могли «триангулировать» ТОЧНУЮ позиции, путем определения ДВУХ линий положения относительно ДВУХ разных радиостанций. станции — с самолет, расположенный в точке на карте, где две линии, проходящие через радиостанции на указанных направлениях пересеклись. Индикатор ADF с двумя стрелками (справа) мог показывать обе линии одновременно, хотя индикатора ADF с одной иглой было достаточно, если он использовался на двух разных станциях. Обе последние две решения требуют оборудования DF или ADF. У некоторых меньших кораблей были только простые радиоприемники без возможности пеленгации/управления пеленгацией. 5.) Слушай на ДРУГИЕ диапазоны из 4 блюд. Каждый диапазон работал на собственной локально уникальной частоте. Итак, другие сигналы A-и-N, и гудение лучей от других станций можно было услышать, настроившись на другое радио диапазоны.

В примере

показан с первым радиодиапазоном «СОС» на западе и

дополнительный радиодиапазон «CAT» показан на восток (и слышен на

другая частота), пилоты самолетов 1 и 4 имели бы гораздо более четкое

картину их положения.

|

||||

Многие области (особенно густонаселенные районы) были охвачены множественными перекрывающимися радиодиапазоны, что позволяет довольно хорошо определять местоположение.

Во время полета по лучу

которые обозначали воздушную трассу, пилот мог получить некоторое представление о своем местоположении и

путевой скорости, отмечая время прохождения станции (обозначается кратким периодом

потери сигнала в «нулевой зоне» над антеннами станции), и

времена, когда он проходил пересекающиеся лучи от других близлежащих радиодиапазонов,

находясь в воздухе. УХОД ЗА ИСТОРИЕЙ Несмотря на несовершенство, диапазоны из четырех блюд были гениально простой и практичной системой для довольно точная навигация по воздушным трассам и радикально улучшенная аэронавигация безопасности в «золотой век» авиации между мировыми войнами и вплоть до середины 20 века. Эти дальности в сочетании с различными вспомогательными световыми и радиомаяками сделали возможным относительно безопасные дневные и ночные полеты в любую погоду, что произвело революцию в надежности и практичности коммерческих авиакомпаний — как пассажирских, так и грузовых авиаперевозок — а также значительно увеличивая возможности и оперативность военной авиации и авиации общего назначения.

В Соединенных Штатах

США, с появлением VOR (см. другую статью), диапазоны с четырьмя курсами были почти полностью упразднены

середина 1960-х. Свободные от статического электричества, качающиеся иглы VOR — V HF O всенаправленные R adio диапазоны — привнесли гораздо большую точность, надежность и универсальность в аэронавигацию, но в основном были расположены по местам и с названиями , из диапазонов с четырьмя курсами, которые им предшествовали. Несколько диапазонов НЧ/СЧ сохранились на Аляске, где огромные пространства и горы дальности требовали в изобилии дешевых радионавигационных средств, способных наклоняться горы, а не блокироваться ими (как это происходит с УКВ и высокочастотные сигналы). Многие другие народы сохраняли их на десятилетия дольше. экономика и/или местность, особенно в отдаленных или горных районах. Сегодня диапазоны из четырех блюд вымерли во всем мире, будучи в значительной степени заменены последующими технологии — главным образом VOR, TACAN, LORAN и GPS — большинство из которых сейчас доступны на относительно низкая стоимость, с гораздо большей точностью, чем у радиодиапазонов НЧ/СЧ раз предоставили.

Некогда популярное выражение «на бревне» — фраза, которая когда-то распространилась среди широкой публики и означала «быть на правильном пути», «на правильном пути», «достигать хороших результатов» или просто «действовать правильно», — теперь начал исчезать из английского языка. |

Часть 1 — 20.01.23

Часть 1 — 20.01.23 ) Была разработана умная система, которая позволяла пилоту довольно точно ориентироваться по узкому «лучу», используя только простой радиоприемник для прослушивания простых звуков — через динамик или наушники — для подсказок о местоположении и навигации.

) Была разработана умная система, которая позволяла пилоту довольно точно ориентироваться по узкому «лучу», используя только простой радиоприемник для прослушивания простых звуков — через динамик или наушники — для подсказок о местоположении и навигации.

Он также мог настраиваться на коммерческий диапазон AM «BROADCAST» (550–1550 кГц) и старый диапазон связи «AIRLINE» (2400–6500 kHz),

Он также мог настраиваться на коммерческий диапазон AM «BROADCAST» (550–1550 кГц) и старый диапазон связи «AIRLINE» (2400–6500 kHz),

быть услышанным.

быть услышанным.

Буквы « A «и» N «с их эквивалентами сигнала азбуки Морзе показаны на соответствующих сторонах каждого луча. Блок данных над станцией указывает частоту станции ( 293 кГц) и ее прерывистый сигнал идентификатора ( в данном случае три буквы « DMT » — для «Ft. D avis / M arfa Army Air Field, T exas» с эквивалентными сигналами азбуки Морзе).

Буквы « A «и» N «с их эквивалентами сигнала азбуки Морзе показаны на соответствующих сторонах каждого луча. Блок данных над станцией указывает частоту станции ( 293 кГц) и ее прерывистый сигнал идентификатора ( в данном случае три буквы « DMT » — для «Ft. D avis / M arfa Army Air Field, T exas» с эквивалентными сигналами азбуки Морзе).

Цифра «1» и эквивалентный сигнал азбуки Морзе обозначают сигнал, который многократно мигает маяком для идентификации, отличающей его от других на маршруте. Эти маяки продолжали использоваться в течение некоторого времени вместе с радиодиапазонами — каждый помогал другому в уточнении местоположения пилота.

Цифра «1» и эквивалентный сигнал азбуки Морзе обозначают сигнал, который многократно мигает маяком для идентификации, отличающей его от других на маршруте. Эти маяки продолжали использоваться в течение некоторого времени вместе с радиодиапазонами — каждый помогал другому в уточнении местоположения пилота.

Также показана типичная воздушная трасса (в данном случае воздушная трасса «Зеленая 7»), к которой выровнены западный и восточный лучи радиодиапазона.

Также показана типичная воздушная трасса (в данном случае воздушная трасса «Зеленая 7»), к которой выровнены западный и восточный лучи радиодиапазона.

На западной стороне диаграммы обратите внимание на сигналы «N» и «A» в конце луча от соседней станции на юге. В восточном конце карты внимательно посмотрите на область к югу от города Феникс и по обе стороны от него (показаны желтым цветом), и вы найдете ДВА отдельных диапазона с четырьмя курсами — по одному с каждой стороны города. . Нужно было внимательно читать карты и осторожно пользоваться радио, чтобы избежать опасной путаницы в воздухе.

На западной стороне диаграммы обратите внимание на сигналы «N» и «A» в конце луча от соседней станции на юге. В восточном конце карты внимательно посмотрите на область к югу от города Феникс и по обе стороны от него (показаны желтым цветом), и вы найдете ДВА отдельных диапазона с четырьмя курсами — по одному с каждой стороны города. . Нужно было внимательно читать карты и осторожно пользоваться радио, чтобы избежать опасной путаницы в воздухе.