Что такое ультракороткие волны. Какие диапазоны частот относятся к УКВ. Как распространяются ультракороткие волны. Где применяются УКВ в современных технологиях. Какие преимущества и недостатки имеют ультракороткие волны.

Что такое ультракороткие волны и их основные характеристики

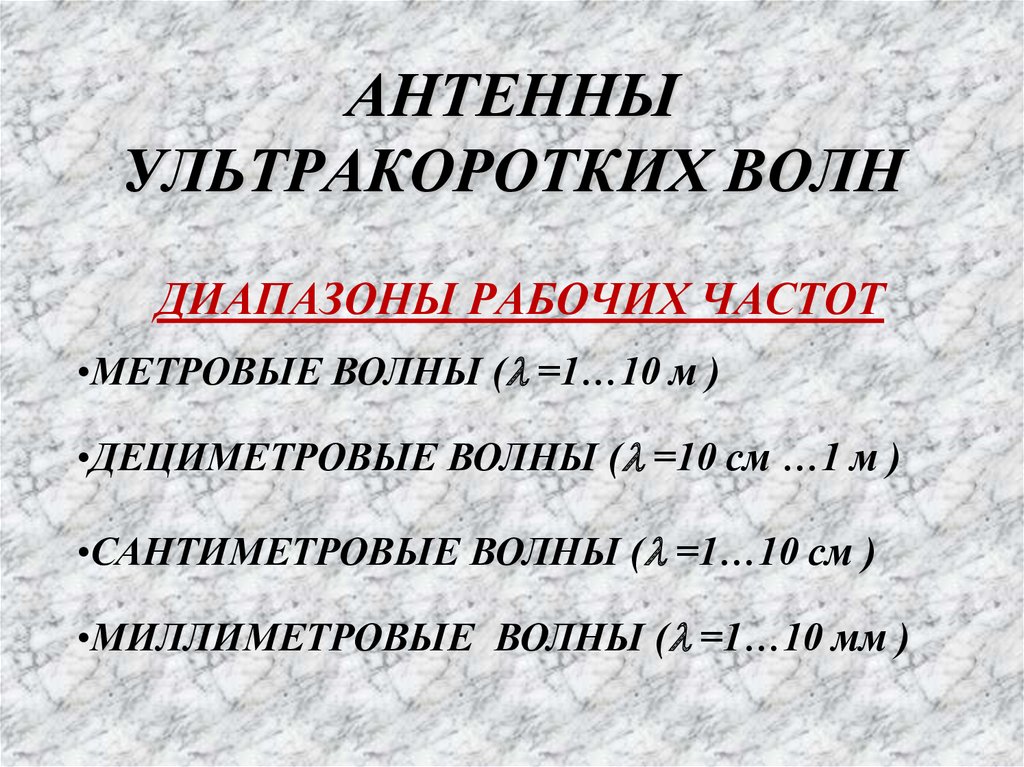

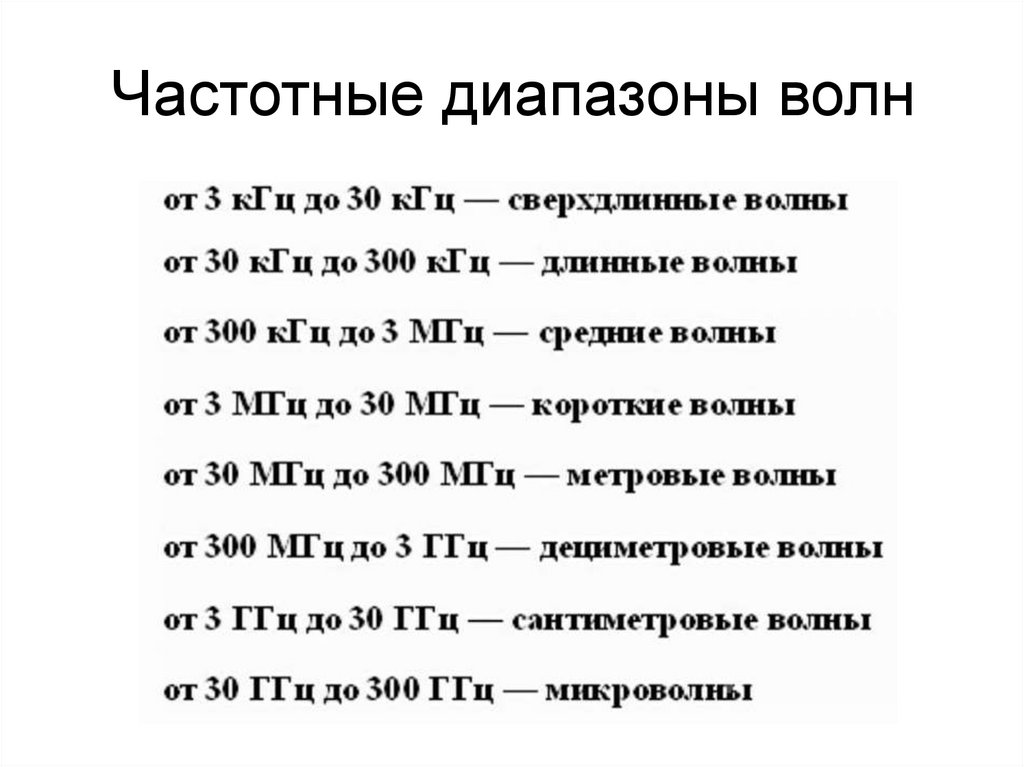

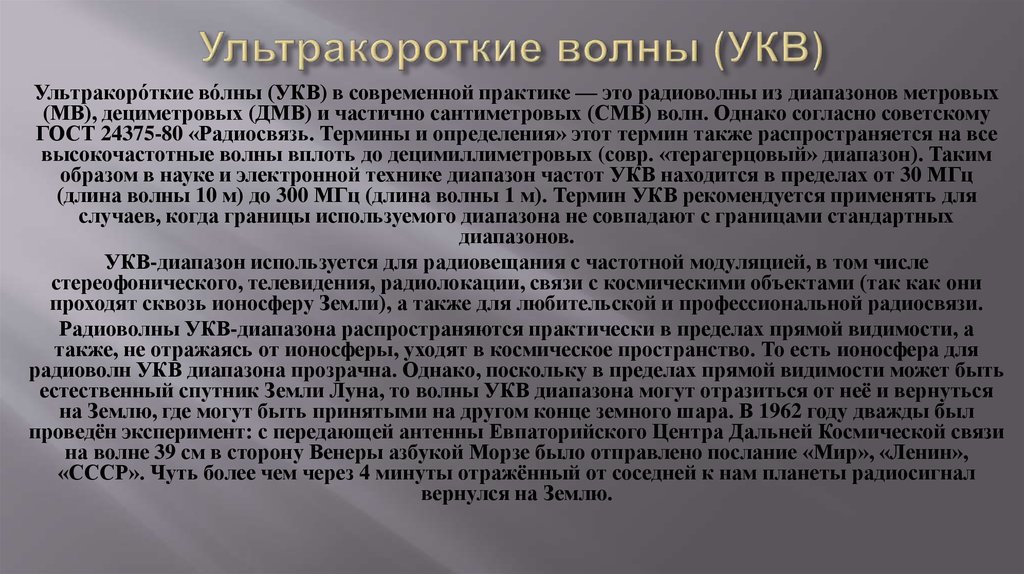

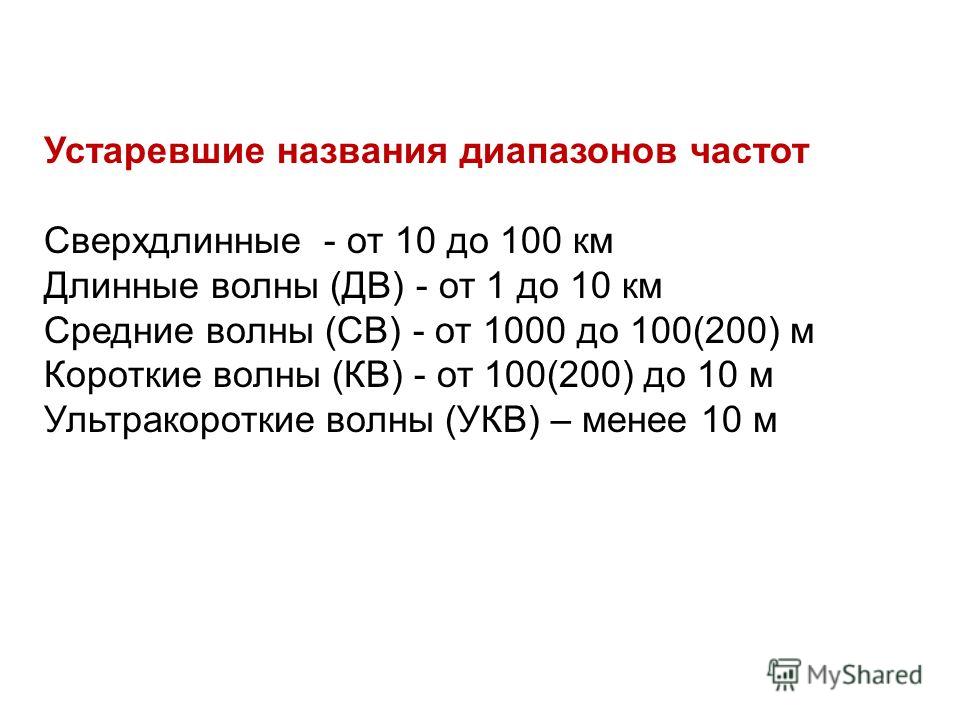

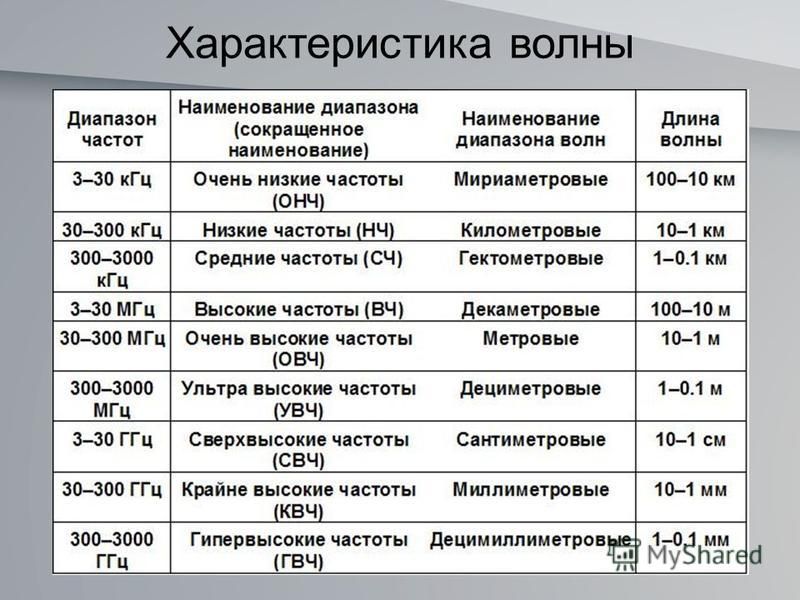

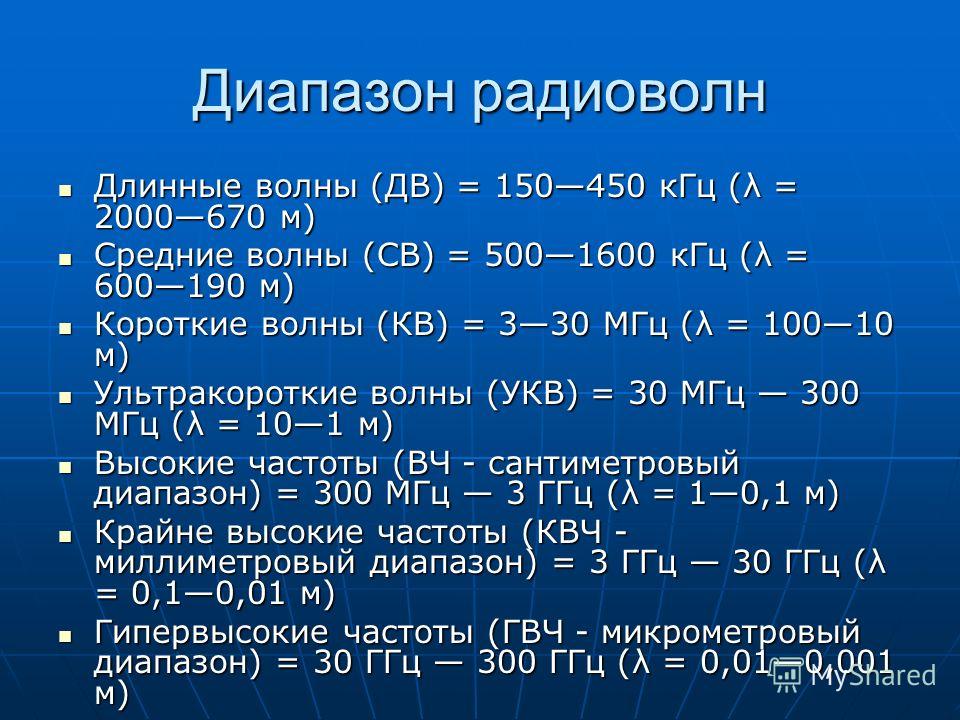

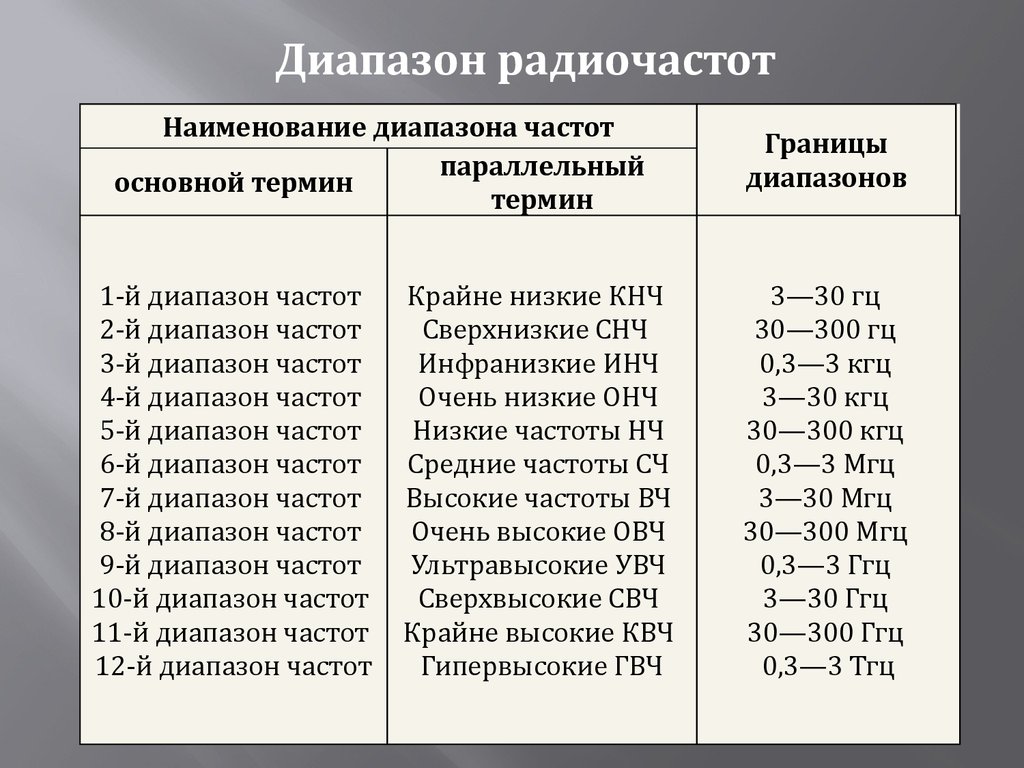

Ультракороткие волны (УКВ) — это радиоволны с длиной волны от 10 м до 1 мм, что соответствует частотам от 30 МГц до 300 ГГц. УКВ диапазон делится на несколько поддиапазонов:

- Метровые волны: 10-1 м (30-300 МГц)

- Дециметровые волны: 1-0,1 м (300-3000 МГц)

- Сантиметровые волны: 10-1 см (3-30 ГГц)

- Миллиметровые волны: 10-1 мм (30-300 ГГц)

Основные характеристики УКВ:

- Высокая частота колебаний

- Малая длина волны

- Распространение в основном в пределах прямой видимости

- Слабое отражение от ионосферы

- Возможность создания узконаправленных антенн

- Широкая полоса пропускания

Особенности распространения ультракоротких волн

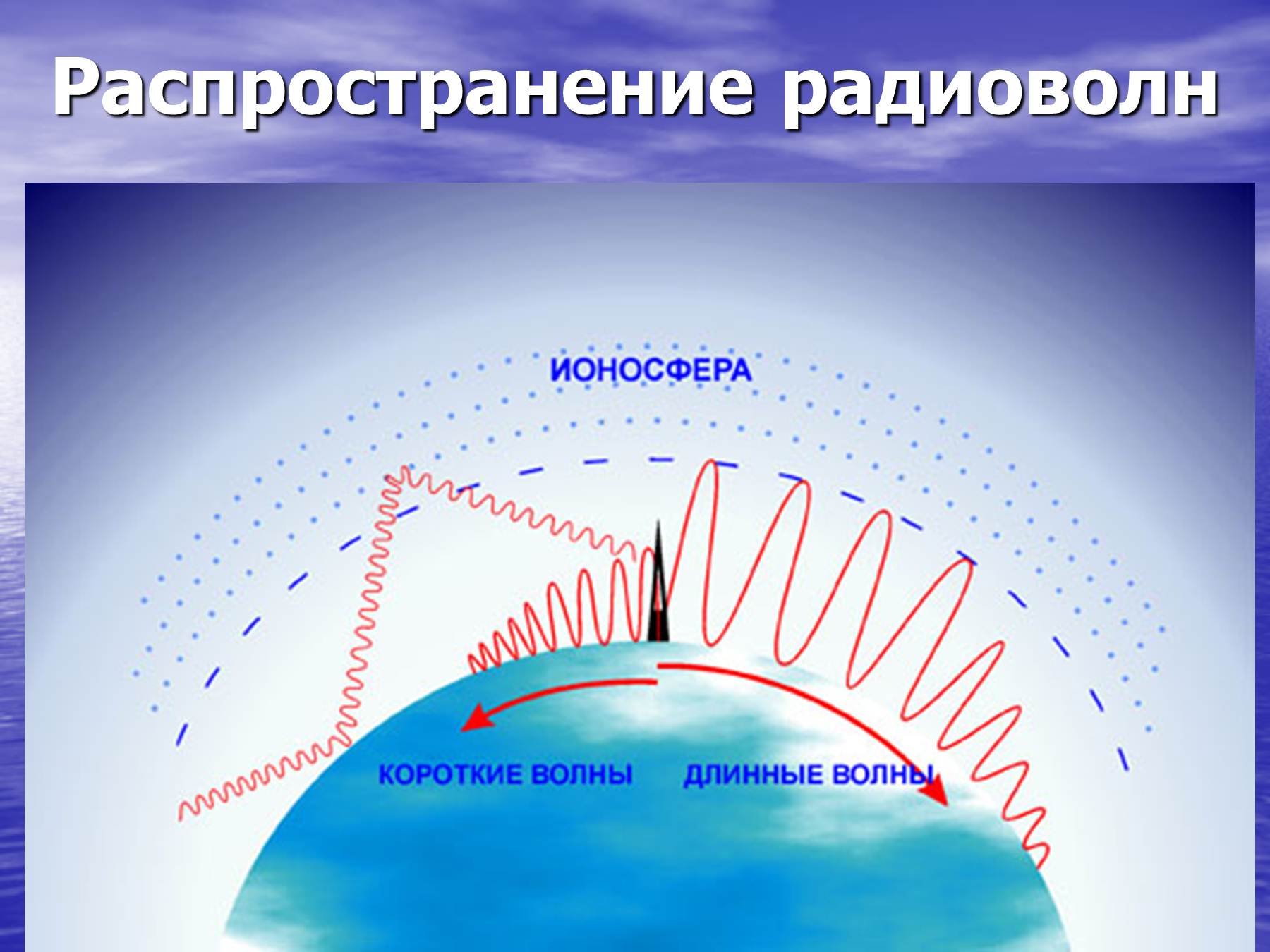

Распространение УКВ имеет ряд особенностей, связанных с их физическими свойствами:

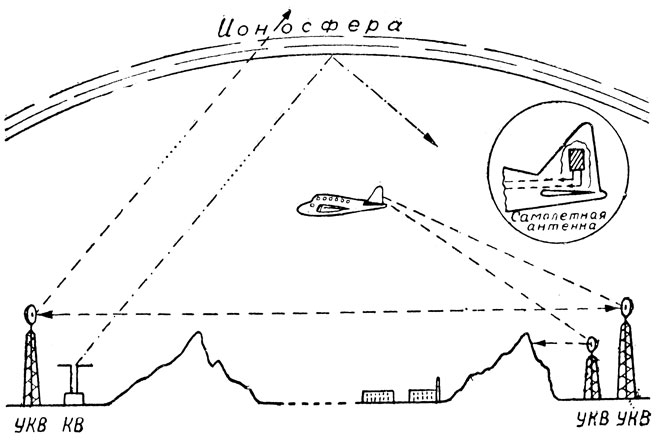

- Дальность распространения в основном ограничена пределами прямой видимости между передатчиком и приемником. Это связано с тем, что УКВ практически не огибают земную поверхность и слабо отражаются от ионосферы.

- На распространение УКВ сильно влияют рельеф местности, городская застройка и другие препятствия. Возможно многолучевое распространение с отражением от земли, зданий и других объектов.

- Атмосферные явления (дождь, туман, снег) могут вызывать ослабление сигнала, особенно на высоких частотах УКВ диапазона.

- Возможно дальнее тропосферное распространение за счет рассеяния на неоднородностях тропосферы на расстояния до 300-500 км.

- На распространение УКВ влияют рефракция в тропосфере и отражение от ионосферных слоев, что может увеличивать дальность связи.

Применение ультракоротких волн в современных технологиях

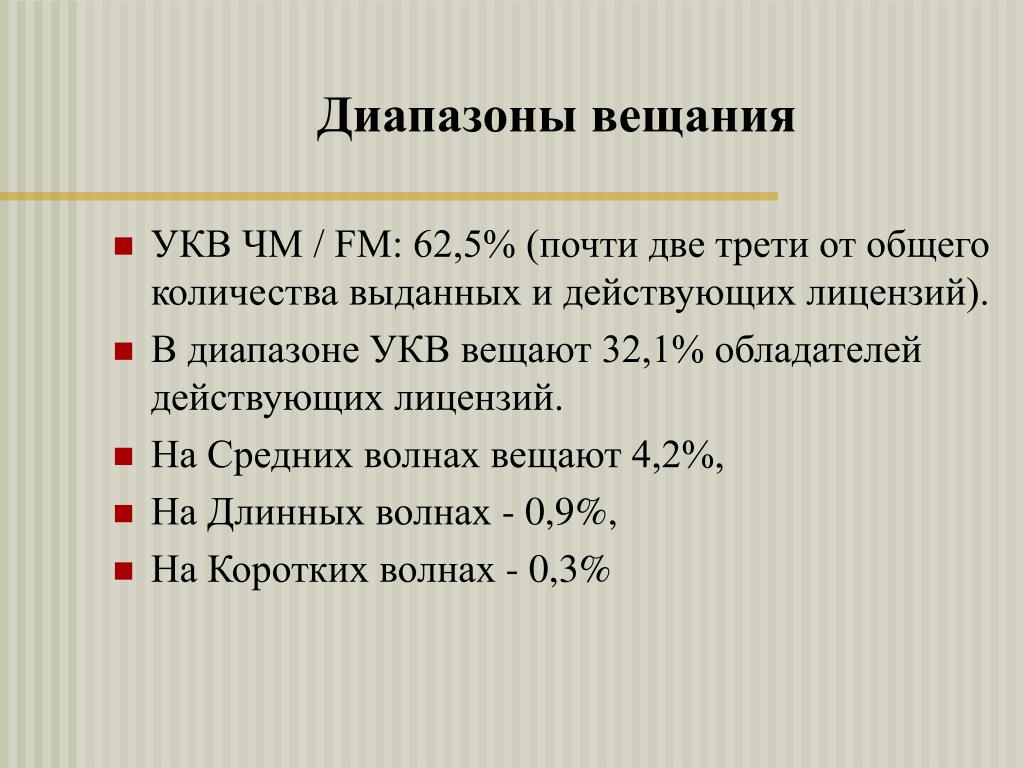

УКВ диапазон находит широкое применение в различных областях техники и технологий:- Телевизионное и радиовещание (FM-радио, цифровое ТВ)

- Мобильная связь (сотовые сети 2G, 3G, 4G, 5G)

- Спутниковая связь и навигация (GPS, ГЛОНАСС)

- Радиолокация и радионавигация

- Беспроводные компьютерные сети (Wi-Fi, Bluetooth)

- Радиорелейные линии связи

- Радиоастрономия

- Радиолюбительская связь

Такое широкое применение УКВ обусловлено рядом преимуществ этого диапазона частот.

Преимущества использования ультракоротких волн

УКВ диапазон имеет ряд важных преимуществ по сравнению с более низкими частотами:

- Широкая полоса пропускания, позволяющая передавать большие объемы информации

- Возможность создания компактных антенн с высоким коэффициентом усиления

- Хорошая помехозащищенность от атмосферных и индустриальных помех

- Высокая разрешающая способность в радиолокации

- Возможность многократного использования частот за счет пространственного разнесения

- Слабая зависимость от времени суток и сезона

Эти преимущества делают УКВ незаменимыми во многих современных системах связи и вещания.

Недостатки и ограничения ультракоротких волн

Несмотря на множество достоинств, УКВ диапазон имеет и некоторые недостатки:

- Ограниченная дальность прямой связи из-за распространения в пределах прямой видимости

- Сильное влияние рельефа местности и препятствий на распространение

- Необходимость использования ретрансляторов для увеличения дальности связи

- Сложность обеспечения мобильной связи в условиях плотной городской застройки

- Высокое затухание сигнала в дожде, тумане и других осадках на высоких частотах УКВ

Эти ограничения необходимо учитывать при проектировании систем связи в УКВ диапазоне.

Перспективы развития технологий на основе ультракоротких волн

Несмотря на широкое текущее применение, УКВ диапазон продолжает активно осваиваться. Перспективные направления развития включают:

- Освоение миллиметрового диапазона волн для сетей 5G и 6G

- Развитие технологий спутниковой связи в Ka и V диапазонах

- Создание систем связи терагерцового диапазона

- Разработка новых типов антенн с электронным управлением диаграммой направленности

- Совершенствование методов цифровой обработки сигналов

Эти технологии позволят еще более эффективно использовать УКВ диапазон и создавать перспективные системы связи и передачи данных.

Заключение

Ультракороткие волны занимают важное место в современных системах связи и вещания. Их уникальные свойства позволяют создавать эффективные системы передачи информации с высокой пропускной способностью. Несмотря на некоторые ограничения, УКВ диапазон остается одним из наиболее перспективных для развития телекоммуникационных технологий.

Ультракороткие волны — Физическая энциклопедия

УЛЬТРАКОРОТКИЕ ВОЛНЫ (УКВ) — традиционное название диапазона радиоволн, объединяющего

метровые, дециметровые, сантиметровые и миллиметровые волны (или диапазоны очень

высоких частот — ОВЧ, ультравысоких частот-УВЧ, сверхвысоких частот — СВЧ, крайне

высоких частот — КВЧ).

Распространение УКВ в осн.

происходит в пределах прямой видимости. При этом предельное расстояние для двух

антенн, поднятых на высоты

(RЗ— радиус Земли), составляет

Существенной особенностью УКВ является отсутствие регулярного зеркального отражения от ионосферы. Исключением являемся загоризонтное распространение радиоволн (метровых волн), происходящее в осн. за счёт рассеяния их на ионизованных метеорных следах (см. также Метеорная радиосвязь)

, а также при наличии спорадических Es слоев, способных иногда отражать радиоволны вплоть до частот 50-60 МГц. При этом возможно

многоскачковое распространение радиоволн в волноводе Земля — ионосфера с предельной

дальностью скачка 2000 км (см. Волноводное распространение радиоволн ).Значит.

влияние на распространение УКВ оказывает тропосфера Земли. Для тропосферы характерны

следующие механизмы загоризонтного распространения УКВ: нормальная (стандартная)

рефракция лучей, рассеяние на турбулентных флуктуациях показателя преломления,

каналирование энергии в тропосферном волноводе, отражение от приподнятых инверсных

слоев (см. Распространение радиоволн ).Учёт рефракций при радиосвязи

на УКВ приводит к увеличению предельной дальности: в случае нормальной рефракции

При этом возможно

многоскачковое распространение радиоволн в волноводе Земля — ионосфера с предельной

дальностью скачка 2000 км (см. Волноводное распространение радиоволн ).Значит.

влияние на распространение УКВ оказывает тропосфера Земли. Для тропосферы характерны

следующие механизмы загоризонтного распространения УКВ: нормальная (стандартная)

рефракция лучей, рассеяние на турбулентных флуктуациях показателя преломления,

каналирование энергии в тропосферном волноводе, отражение от приподнятых инверсных

слоев (см. Распространение радиоволн ).Учёт рефракций при радиосвязи

на УКВ приводит к увеличению предельной дальности: в случае нормальной рефракции

Примерно такое же (до 100-150

км) увеличение предельной дальности наблюдается при распространении УКВ в поверхностном

тропосферном волноводе, где распространяются гл. обр. волны СВЧ- и КВЧ-диапазонов.

Значительное (до неск. сотен км) увеличение протяжённости линий связи между

наземными пунктами возможно за счёт рассеяния (или переизлучения) УКВ на неоднород-ностях

тропосферы (т.

При осадках в виде града и достаточно больших

размерах градин возрастают потери из-за рассеяния

волн. В диапазоне миллиметровых волн сильно сказывается затухание в атм. газе

(ослабление, вызываемое атм. кислородом при нормальном атм. давлении и темп-ре

20 oC, на l~5 мм составляет ~ 14 дБ/м).

При осадках в виде града и достаточно больших

размерах градин возрастают потери из-за рассеяния

волн. В диапазоне миллиметровых волн сильно сказывается затухание в атм. газе

(ослабление, вызываемое атм. кислородом при нормальном атм. давлении и темп-ре

20 oC, на l~5 мм составляет ~ 14 дБ/м). УКВ широко применяются

в системах связи и вещания. Большинство таких систем работает в пределах зон,

ограниченных условиями прямой видимости корреспондирующих пунктов. Увеличение

дальности связи до неск. тыс. км достигается в т. н. радиорелейных линиях (РРЛ)

— цепочке ретрансляционных станций, отстоящих друг от друга на расстоянии прямой

видимости. В РРЛ используют волны УВЧ- и СВЧ-диапазонов. Большая ширина диапазонов

УКВ по частоте и возможность создания узконаправленных антенных систем позволяют

применять УКВ-диапазон для создания широкополосных и многоканальных магистральных

линий связи. Использование в РРЛ в качестве ретранслятора ИСЗ обеспечивает связь

между наземными пунктами, удалёнными более чем на 10 тыс.

УКВ используются также

в системах радиолокации, ближней радионавигации и радиоастронавигации,

радиотелеуправления и радиодистанциометрии. Радиоволны УКВ-диапазона применяются

при изучении атмосферы звёзд, планет, туманностей (радиоастрономия), в медицине

для определения темп-ры биол. объектов (радиотермогра-фия), при изучении структуры

и состава вещества (радиоспектрометрия).

Радиоволны УКВ-диапазона применяются

при изучении атмосферы звёзд, планет, туманностей (радиоастрономия), в медицине

для определения темп-ры биол. объектов (радиотермогра-фия), при изучении структуры

и состава вещества (радиоспектрометрия).

Лит.: Альперт Я.

Л., Распространение электромагнитных волн и ионосфера, 2 изд., M., 1972; Долуханов

M. П., Распространение радиоволн, M., 1972; Шур А. А., Характеристики сигнала

на тропосферных радиолиниях, M., 1972; Черенковa E. Л., Чернышев О. В., Распространение

радиоволн, M., 1984; Электромагнитные волны в атмосфере и космическом пространстве,

под ред. А. В. Соколова, А. А. Семенова, M., 1986. А. В. Рахлин.

Предметный указатель >>

Применение и особенности распространения УКВ

Диапазон УКВ очень широк. Со стороны низких частот диапазон УКВ примыкает к КВ, а со стороны высоких — граничит с длинными инфракрасными волнами. Граница УКВ 10 м была определена тем, что, как ранее считалось, на эти волны ионосфера, как правило, уже не оказывает влияния, и они могут распространяться только на небольшие расстояния.

Диапазон УКВ подразделяют на четыре поддиапазона: метровые волны (10—1 м), дециметровые (1 м—10 см), сантиметровые (10—1 см) и миллиметровые (короче 1 см). Каждый из этих поддиапазонов находит свое применение в технике. Так, диапазон метровых волн используется для телевидения, частотно-модулированного вещания, навигации, радиоастрономии, радиосвязи на сверхдальние расстояния. Диапазоны дециметровых и сантиметровых волн используются в телевидении, радиолокации, многоканальной связи, на космических радиолиниях различного назначения. Диапазон миллиметровых волн с каждым годом осваивается все шире и находит применение в радиолокации и для передачи широкополосных сигналов на небольшие расстояния.

Радиолюбителям выделены для работы полосы частот во всех поддиапазонах: в метровом 144—146 МГц; в дециметровом 430—440 и 1215—1300 МГц; в сантиметровом 5,65—5,67, 10,0—10,5, 21,0—22,0 ГГц.

Широкая полоса частот может быть передана только на радиоволнах ультракоротковолнового диапазона. Все другие диапазоны, в частности коротковолновый, настолько загружены, что желательно перевести в диапазон УКВ возможно большее число радиолиний. Это тем более осуществимо, что регулярное распространение УКВ на расстояние свыше 1000 км возможно, причем на УКВ радиолиниях в арктических районах не проявляются нарушения, свойственные КВ. В диапазоне УКВ возможно создание остронаправленных антенн с большим коэффициентом усиления, а значит, можно сконцентрировать излученную мощность в строго заданном направлении.

Все другие диапазоны, в частности коротковолновый, настолько загружены, что желательно перевести в диапазон УКВ возможно большее число радиолиний. Это тем более осуществимо, что регулярное распространение УКВ на расстояние свыше 1000 км возможно, причем на УКВ радиолиниях в арктических районах не проявляются нарушения, свойственные КВ. В диапазоне УКВ возможно создание остронаправленных антенн с большим коэффициентом усиления, а значит, можно сконцентрировать излученную мощность в строго заданном направлении.

В изучении распространения УКВ за последние годы выполнено много теоретических и экспериментальных работ. Большой вклад в это дело внесли советские ученые Б. А. Введенский, В. А. Фок, М. А. Колосов и др. Многие вопросы, однако, еще не решены и требуют дальнейшей сложной теоретической, а также длительной и обширной экспериментальной работы.

Встречающиеся в практике случаи распространения УКВ удобно классифицировать следующим образом:

- Распространение на небольшие расстояния (до 5—6 км), когда можно пренебречь сферичностью Земли и считать ее плоской.

- Распространение на расстояния, не превышающие пределов видимого горизонта для реальных высот подъема антенн (до 80—100 км).

- Распространение на те же расстояния (до 80—100 км), но в гористой местности или в большом городе, когда на пути распространения волны имеются значительные препятствия.

- Тропосферное распространение радиоволн, т. е. распространение под влиянием нижних слоев атмосферы (до 200—600 км).

- Ионосферное распространение радиоволн, вызываемое влиянием верхних ионизированных слоев атмосферы (свыше 1000 км).

- Распространение на космических радиолиниях в пределах и за пределами атмосферы Земли и в атмосферах других планет.

В соответствии с этой классификацией в настоящей и следующих главах рассмотрены особенности распространения УКВ.

- Ультракороткие волны

- Вверх

- Распространение УКВ на расстояния, много меньшие предела прямой видимости

Профилактический эффект и возможные механизмы ультракоротковолновой диатермии при миогенной контрактуре у кроликов модели

. 2021 Октябрь; 104 (4): 368504211054992.

2021 Октябрь; 104 (4): 368504211054992.

дои: 10.1177/00368504211054992.

Ци-Ю Сюй 1 2 , Цюань-Бин Чжан 1 , Юнь Чжоу 1 , А-Ин Лю 1 , Фэн Ван 1

Принадлежности

- 1 Отделение реабилитационной медицины, 533251Вторая больница Аньхойского медицинского университета, Хэфэй, Аньхой, Китай.

- 2 Отделение реабилитационной медицины, Народная больница провинции Аньхой № 2, Хэфэй, Аньхой, Китай.

- PMID: 34825614

-

DOI:

10.

1177/00368504211054992

1177/00368504211054992

Бесплатная статья

Ци-Ю Сюй и др. прог. 2021 Октябрь

Бесплатная статья

. 2021 Октябрь; 104 (4): 368504211054992.

дои: 10.1177/00368504211054992.

Авторы

Ци-Ю Сюй 1 2 , Цюань-Бин Чжан 1 , Юнь Чжоу 1 , А-Ин Лю 1 , Фэн Ван 1

Принадлежности

- 1 Отделение реабилитационной медицины, 533251Вторая больница Аньхойского медицинского университета, Хэфэй, Аньхой, Китай.

- 2 Отделение реабилитационной медицины, Народная больница провинции Аньхой № 2, Хэфэй, Аньхой, Китай.

- PMID: 34825614

- DOI: 10.1177/00368504211054992

Абстрактный

Цель этого исследования состояла в том, чтобы определить профилактический эффект ультракоротковолновой диатермии на миогенную контрактуру, вызванную иммобилизацией, и изучить лежащие в ее основе механизмы. Сорок два кролика были случайным образом разделены на группы контроля (группа C), иммобилизации (группа I, которая далее была разделена на одну неделю, группу I-1; две недели, группу I-2; и четыре недели, группу I-4, подгруппы). по продолжительности иммобилизации) и ультракоротковолновой профилактики (группа У, которая далее была разделена на одну неделю, группу У-1, две недели, группу У-2 и четыре недели, группу У-4, по времени лечения) . Эффекты вмешательства оценивались путем оценки площади поперечного сечения прямой мышцы бедра (CSA), диапазона движений в коленном суставе и уровней белка для миогенной дифференцировки (MyoD) и F-box атрофии мышц (MAFbx-1) в прямой мышце бедра. По сравнению с группой C, в группах I и U были значительно повышены тотальная контрактура, миогенная контрактура, уровни MyoD и MAFbx-1, а CSA был значительно меньше (9).0087 р < 0,05). По сравнению с группой I в каждый момент времени уровни MyoD были значительно повышены, уровни MAFbx-1 были значительно ниже, CSA был значительно больше, а миогенная контрактура значительно уменьшилась в группе U ( p <0,05). На ранних стадиях контрактуры ультракоротковолновая диатермия уменьшает атрофию мышц и задерживает процесс миогенной контрактуры при иммобилизации сустава; механизм этого может быть объяснен как повышенная экспрессия MyoD, вызванная подавлением MAFbx-1-опосредованного убиквитин-протеасомного пути.

по продолжительности иммобилизации) и ультракоротковолновой профилактики (группа У, которая далее была разделена на одну неделю, группу У-1, две недели, группу У-2 и четыре недели, группу У-4, по времени лечения) . Эффекты вмешательства оценивались путем оценки площади поперечного сечения прямой мышцы бедра (CSA), диапазона движений в коленном суставе и уровней белка для миогенной дифференцировки (MyoD) и F-box атрофии мышц (MAFbx-1) в прямой мышце бедра. По сравнению с группой C, в группах I и U были значительно повышены тотальная контрактура, миогенная контрактура, уровни MyoD и MAFbx-1, а CSA был значительно меньше (9).0087 р < 0,05). По сравнению с группой I в каждый момент времени уровни MyoD были значительно повышены, уровни MAFbx-1 были значительно ниже, CSA был значительно больше, а миогенная контрактура значительно уменьшилась в группе U ( p <0,05). На ранних стадиях контрактуры ультракоротковолновая диатермия уменьшает атрофию мышц и задерживает процесс миогенной контрактуры при иммобилизации сустава; механизм этого может быть объяснен как повышенная экспрессия MyoD, вызванная подавлением MAFbx-1-опосредованного убиквитин-протеасомного пути.

Ключевые слова: МАФбкс-1; МиоД; Профилактика; мышечная атрофия; миогенная контрактура; ультракоротковолновая диатермия.

Похожие статьи

-

Влияние лечения ультракороткими волнами на дисфункцию суставов и мышечную атрофию в модели растягивающейся контрактуры коленного сустава у кроликов: усиленное выражение миогенной дифференцировки.

Ван Ф., Чжан К.Б., Чжоу Ю., Лю А.И., Хуан П.П., Лю Ю. Ван Ф и др. Колено. 2020 июнь; 27 (3): 795-802. doi: 10.1016/j.knee.2020.02.013. Epub 2020 19 марта. Колено. 2020. PMID: 32201041

-

Влияние радиальной экстракорпоральной ударной волны в сочетании с ультракоротковолновой диатермией на фиброз и контрактуру мышц.

Хуан П.П., Чжан К.Б., Чжоу Ю., Лю А.И., Ван Ф., Сюй Ц.И., Ян Ф. Хуанг П.П. и др. Am J Phys Med Rehabil. 2021 1 июля; 100 (7): 643-650. дои: 10.1097/РХМ.0000000000001599. Am J Phys Med Rehabil. 2021. PMID: 32969968

-

Влияние растяжения в сочетании с ультракоротковолновой диатермией на функцию сустава и его возможный механизм в модели контрактуры коленного сустава кролика.

Чжан QB, Чжоу Ю, Чжун ХЗ, Лю Ю. Чжан QB и др. Am J Phys Med Rehabil. 2018 май; 97(5):357-363. doi: 10.1097/PHM.0000000000000873. Am J Phys Med Rehabil. 2018. PMID: 29210704

-

Радиальная экстракорпоральная ударная волна уменьшает миогенную контрактуру и мышечную атрофию за счет ингибирования сигнального пути NF-κB/HIF-1α у кролика.

Ван Ф., Ли В., Чжоу Ю., Хуан П.П., Чжан К.Б. Ван Ф и др. Подключить тканевый рез. 2022 май; 63(3):298-307. дои: 10.1080/03008207.2021.1920934. Epub 2021 20 мая. Подключить тканевый рез. 2022. PMID: 34014138

-

Вклад биартикулярных миогенных компонентов в ограничение объема движений после иммобилизации коленного сустава крыс.

Нагаи М., Аояма Т., Ито А., Иидзима Х., Ямагучи С., Таджино Дж., Чжан Х., Акияма Х., Куроки Х. Нагаи М. и др. BMC Расстройство опорно-двигательного аппарата. 2014 7 июля; 15:224. дои: 10.1186/1471-2474-15-224. BMC Расстройство опорно-двигательного аппарата. 2014. PMID: 25001065 Бесплатная статья ЧВК.

Посмотреть все похожие статьи

Типы публикаций

термины MeSH

Система радиосвязи с модулированной несущей на ультракоротких волнах

Настоящее изобретение относится к системам радиосвязи с модуляцией на ультракоротких волнах и, более конкретно, к системам радиосвязи с модулированной несущей волной, в которых используемая длина волны находится в диапазоне, который иногда называют «квази- оптический» диапазон-i. е. сантиметровые волны, например, волны порядка 60 см.

е. сантиметровые волны, например, волны порядка 60 см.

Эта заявка является частью моей одновременно находящейся на рассмотрении заявки, озаглавленной «Системы радиосвязи с модуляцией несущей на ультракоротких волнах», серийный номер 706,516, поданной 13 января 1934 г. и переданной тому же правопреемнику, что и настоящая заявка. На практике возникают значительные трудности с удовлетворительной модуляцией таких ультракоротких волн; например, в обычных методах применения модуляции, т.е. грамм. в методе анодной модуляции нежелательные изменения частоты вызываются приложением модулирующих потенциалов.

Основная цель изобретения состоит в том, чтобы создать простую и надежную систему, в которой генерация и передача очень высокочастотных волн, а также модуляция упомянутых высокочастотных волн могут быть удовлетворительно осуществлены, по существу, без воздействия на генерирующие колебания или «приводные» средства. .

В соответствии с данным изобретением система радиопередачи с модулированной несущей на ультракоротких волнах содержит комбинацию средств для 30 генерирования и излучения ультракоротких волн, один или несколько проводников, расположенных на пути излучаемых волн, и средств для изменения импеданса упомянутых волн. проводник или проводники в соответствии с модулирующими частотами, при этом воздействие упомянутого проводника или проводников на излучаемые волны варьируется.

проводник или проводники в соответствии с модулирующими частотами, при этом воздействие упомянутого проводника или проводников на излучаемые волны варьируется.

Хорошо известно, что если на пути ультракоротких волн поставить проводящее препятствие, т.е. грамм. волны порядка 60 см. или менее, излучение будет серьезно затруднено, если указанное препятствие будет соответствующим образом настроено относительно рабочей длины волны, и поэтому при осуществлении настоящего изобретения предлагается размещать проводник, общая длина которого может быть равна длине ультракоротковолнового излучатель, на пути излучения от него, указанный проводник, состоящий из множества частей проводника, соединенных последовательно друг с другом анодно-катодным пространством или пространствами клапана или клапанов, внутренний импеданс или импедансы которых регулируются или регулируются по потенциалу и/или в соответствии с модулирующими потенциалами. Если подходящим образом выбрано смещение, прикладываемое к сетке или сеткам клапана или клапанов, можно устроить так, чтобы проводник в целом, т. е. д., включая анодно-катодное пространство или пространства клапана или клапанов, делается по существу проводящим по всей своей длине в течение полупериодов модуляции, в то время как в течение других полупериодов оно будет эквивалентно двум или более «поддлинам» ( постепенно переходя из одного состояния в другое в зависимости от низкочастотной модуляции) и поскольку эти «поддлины» не имеют прямого отношения к передаваемым высокочастотным волнам, они не будут влиять на излучение в той же степени, что и возникают, когда проводник является проводящим по всей своей длине. В результате исходящие волны будут модулированы.

е. д., включая анодно-катодное пространство или пространства клапана или клапанов, делается по существу проводящим по всей своей длине в течение полупериодов модуляции, в то время как в течение других полупериодов оно будет эквивалентно двум или более «поддлинам» ( постепенно переходя из одного состояния в другое в зависимости от низкочастотной модуляции) и поскольку эти «поддлины» не имеют прямого отношения к передаваемым высокочастотным волнам, они не будут влиять на излучение в той же степени, что и возникают, когда проводник является проводящим по всей своей длине. В результате исходящие волны будут модулированы.

Предпочтительно предусмотрены средства для предотвращения нейтрализующего шунтирующего эффекта модулирующей волны или клапанов на очень высоких частотах, связанных с их внутренней или межэлектродной емкостью.

Предпочтительно также вспомогательный провод или проводники, т.е. е. проводник или проводники, с помощью которых осуществляется модуляция, находится или находятся на расстоянии более одной длины волны от излучателя, излучение которого должно быть модулировано.

При осуществлении изобретения на практике индуктивности такого значения, которые представляют собой дроссели на рабочей частоте, должны быть помещены в высоковольтные питающие провода и провода накала клапана или клапанов, чтобы ограничивать высокую частоту анодом-катодом путь через указанный клапан или клапаны.

Изобретение проиллюстрировано и дополнительно объяснено с помощью прилагаемых чертежей, на рисунках с 1 по 7 которых показаны различные варианты осуществления изобретения. На фиг.1, на которой схематично показан один из вариантов осуществления изобретения, представлен излучатель сверхвысоких частот, состоящий из диполя 1, I, имеющего подходящее устройство 2 для генерации сверхвысокочастотных колебаний, соединенное с центральным питанием. На расстоянии от этого излучателя, превышающем длину волны, находится вспомогательный проводник 3, 3, состоящий из двух токопроводящих стержней или проволок, соединенных между собой анодно-катодным пространством термоэмиссионного вентиля 4. Вспомогательный проводник, таким образом, является как бы диполь с анодно-катодным пространством клапана 4, расположенным между его половинками, хотя нет необходимости, чтобы две части, между которыми помещается клапан, были равными. Схема вспомогательных проводников 3, 3, 4 параллельна схеме излучателей I, 1, 2. Низкочастотные модулирующие потенциалы подаются через радиочастотный дроссель Ч между управляющей сеткой и катодом вентиля 4 и подается на него начальное смещение 5S. настроен таким образом, что для одного низкочастотного полупериода путь анод-катод делается более проводящим, а для другого низкочастотного полупериода этот путь делается менее проводящим. Подходящий устойчивый потенциал подается на анод клапана, а модулирующие потенциалы подаются на его сетку, например, как указано через трансформатор T, первичная часть которого подключена к микрофону M (при условии речевой модуляции). Для простоты на чертежах источники потенциалов смещения анода и сетки на рис. 1 не показаны.0003

Вспомогательный проводник, таким образом, является как бы диполь с анодно-катодным пространством клапана 4, расположенным между его половинками, хотя нет необходимости, чтобы две части, между которыми помещается клапан, были равными. Схема вспомогательных проводников 3, 3, 4 параллельна схеме излучателей I, 1, 2. Низкочастотные модулирующие потенциалы подаются через радиочастотный дроссель Ч между управляющей сеткой и катодом вентиля 4 и подается на него начальное смещение 5S. настроен таким образом, что для одного низкочастотного полупериода путь анод-катод делается более проводящим, а для другого низкочастотного полупериода этот путь делается менее проводящим. Подходящий устойчивый потенциал подается на анод клапана, а модулирующие потенциалы подаются на его сетку, например, как указано через трансформатор T, первичная часть которого подключена к микрофону M (при условии речевой модуляции). Для простоты на чертежах источники потенциалов смещения анода и сетки на рис. 1 не показаны.0003

Предпочтительно шунтирующий эффект клапана 4 на высокой частоте нейтрализуется, например, как показано на рисунке 2, подключением между анодом и катодом клапана 4 неизлучающей линии 8 последовательно с запирающим конденсатором 9, длина линии должна быть такой, чтобы нейтрализовать любой шунтирующий эффект на высокой частоте и из-за пропускной способности клапана. На фиг.2 линия 8 по существу не излучает, поскольку изгибается взад и вперед относительно самой себя.

На фиг.2 линия 8 по существу не излучает, поскольку изгибается взад и вперед относительно самой себя.

В другом варианте осуществления, показанном на рис. 3, вспомогательный проводник, с помощью которого осуществляется модуляция, разделен на три части, соединенные последовательно с помощью вентилей, таким образом, имеется два таких вентиля 5 и 6. Каждый вентиль имеет собственный сетевой трансформатор Ti или Т2 первичные обмотки этих трансформаторов подключаются для питания от микрофона М или другого источника модулирующих потенциалов любым удобным способом, т.е. грамм. последовательно с ним.

Нет необходимости, чтобы вспомогательный проводник был просто прямой стержневой конструкции. Например, вышеописанные варианты осуществления могут быть изменены путем размещения клапана или клапанов для последовательного соединения проводящих частей, состоящих из множества параллельных стержнеобразных элементов, т.е. грамм. как показано на фиг. 4, которую можно рассматривать как вариант расположения на фиг. 1, могут быть три параллельных стержнеобразных элемента 3а, 3b, 3с, соединенных с анодом каждого клапана, и три аналогичных параллельных элемента, обозначенных аналогичным образом соединенными. к его катоду. Конечно, может быть использовано любое желаемое подходящее расположение проводящих частей, основные требования заключаются лишь в том, что модулирующие потенциалы должны изменять влияние всего расположения проводников (каким бы оно ни было) на передаваемые волны.

1, могут быть три параллельных стержнеобразных элемента 3а, 3b, 3с, соединенных с анодом каждого клапана, и три аналогичных параллельных элемента, обозначенных аналогичным образом соединенными. к его катоду. Конечно, может быть использовано любое желаемое подходящее расположение проводящих частей, основные требования заключаются лишь в том, что модулирующие потенциалы должны изменять влияние всего расположения проводников (каким бы оно ни было) на передаваемые волны.

В еще одном варианте осуществления, показанном на рисунке 5, предусмотрены два (или более) вспомогательных проводника, каждый из которых состоит из двух или более частей 3, 3 или 3′, 3′, соединенных последовательно через клапан или клапаны 4 или 4′. , причем все эти вспомогательные проводники находятся на пути волн от излучателя I, i, но на разных расстояниях от упомянутого излучателя. Эти вспомогательные проводники, каждый из которых включает в себя один или несколько клапанов 4 или 4′ и подобны друг другу, могут иметь ту же длину, что и длина радиатора, и должны быть параллельны ей. К вентилям всех вспомогательных проводников прикладывают модулирующие потенциалы в соответствующем фазовом соотношении, т.е. грамм. если расстояние между двумя соседними проводниками составляет четное число полуволн, то модулирующие потенциалы следует прикладывать к вентилям в указанных проводниках синфазно, а если расстояние между указанными проводниками составляет нечетное множество полуволн, то модулирующие потенциалы приложенные к вентилям в одном проводнике должны быть на 1800 в противофазе с модулирующими потенциалами, приложенными к вентилям в следующем.

К вентилям всех вспомогательных проводников прикладывают модулирующие потенциалы в соответствующем фазовом соотношении, т.е. грамм. если расстояние между двумя соседними проводниками составляет четное число полуволн, то модулирующие потенциалы следует прикладывать к вентилям в указанных проводниках синфазно, а если расстояние между указанными проводниками составляет нечетное множество полуволн, то модулирующие потенциалы приложенные к вентилям в одном проводнике должны быть на 1800 в противофазе с модулирующими потенциалами, приложенными к вентилям в следующем.

В другом способе, показанном на рисунке 6, подачи модулирующих потенциалов на лампу, включенную во вспомогательный проводник, используемый при выполнении этого изобретения, модулирующие потенциалы подаются от M между сеткой и катодом низкочастотной усилительной лампы 10, пластинчатая цепь которой включает первичную обмотку трансформатора II последовательно с парой высокочастотных дросселей 12, 13, включенных по одному с каждой стороны указанной первичной обмотки. Вторичная обмотка этого трансформатора может быть шунтирована высокочастотным байпасным конденсатором 16 и соединена последовательно с анодом регулирующего вентиля 4 между указанным анодом и частью стержнеобразного проводника, который в ранее описанных вариантах осуществления был непосредственно соединен к указанному аноду. Анодный потенциал подается на модулирующий вентиль 4 от источника HTi через вторичную обмотку трансформатора и соответствующий последовательно включенный высокочастотный дроссель 14, причем отрицательный вывод анодной батареи соединен с общей катодной точкой двух вентилей 10 и 4. к этой точке также подсоединены отрицательная клемма анодной батареи HT2 для усилительного клапана и положительная клемма отрицательной батареи GB смещения сетки для модулирующего клапана 4.

Вторичная обмотка этого трансформатора может быть шунтирована высокочастотным байпасным конденсатором 16 и соединена последовательно с анодом регулирующего вентиля 4 между указанным анодом и частью стержнеобразного проводника, который в ранее описанных вариантах осуществления был непосредственно соединен к указанному аноду. Анодный потенциал подается на модулирующий вентиль 4 от источника HTi через вторичную обмотку трансформатора и соответствующий последовательно включенный высокочастотный дроссель 14, причем отрицательный вывод анодной батареи соединен с общей катодной точкой двух вентилей 10 и 4. к этой точке также подсоединены отрицательная клемма анодной батареи HT2 для усилительного клапана и положительная клемма отрицательной батареи GB смещения сетки для модулирующего клапана 4.

В модификации, показанной на фиг.7, последнего описанного варианта осуществления, устройство связи трансформатора для клапана 10 звуковой частоты заменено устройством связи дросселя. Анод клапана звуковой частоты 10 соединен с анодом модулирующего клапана 4 через высокочастотный дроссель 17, а низкочастотный дроссель 15, который может быть шунтирован высокочастотным перепускным конденсатором 16′, подключен в положении «занято». в последнем описанном варианте вторичной обмоткой трансформатора. Таким образом, оба вентиля получают анодный потенциал от общего источника ВТ’и.

в последнем описанном варианте вторичной обмоткой трансформатора. Таким образом, оба вентиля получают анодный потенциал от общего источника ВТ’и.

I пп.: 1. Радиопередающая система с модулированной несущей на сверхкоротких волнах, содержащая передающую антенну, средства для питания указанной антенны немодулированной энергией на ультракороткой длине волны, посредством чего указанная антенна излучает указанную энергию, вспомогательный проводник, расположенный на пути прохождения энергии. излучаемый от указанной антенны, указанный вспомогательный проводник содержит две проводящие части, соединенные вместе с помощью термоэмиссионного клапана, и средство для изменения внутреннего импеданса указанного клапана в зависимости от модулирующих потенциалов, и средство для предотвращения эффектов шунтирования из-за собственной емкости указанных электродов клапана .

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что антенный и вспомогательный проводники являются диполями.

3. Радиопередающая система с модулированной несущей на ультракоротких волнах, содержащая передающую антенну, средства для питания указанной антенны немодулированной энергией на ультракороткой длине волны, в результате чего указанная антенна излучает указанную энергию, вспомогательный проводник, расположенный на пути энергии, излучаемой от указанной антенна, указанный вспомогательный проводник содержит две проводящие части, соединенные вместе термоэмиссионным клапаном, и средство для изменения внутреннего импеданса указанного клапана в зависимости от модулирующих потенциалов, а также неизлучающий проводник и емкость, соединенные параллельно указанному клапану для нейтрализации емкости указанные электроды клапана, тем самым предотвращая шунтирующие эффекты указанных пропускных способностей клапана.

4. В устройстве описанного характера в сочетании передающей антенны, множества вспомогательных проводников, расположенных на разных расстояниях от упомянутой передающей антенны, термоэлектронных клапанов с переменным внутренним импедансом, эффективно включенных в упомянутые проводники, при этом предусмотрены средства для изменения внутренние импедансы термоэмиссионных клапанов, включенных в указанные проводники, и средства для установления такого фазового соотношения по отношению к переменным импедансам указанных термоэмиссионных клапанов, чтобы заставить указанные проводники оказывать аналогичное воздействие на энергию, излучаемую передающей антенной.

5. В устройстве по п.4, средства для нейтрализации собственных емкостей указанных электродов термоэмиссионного клапана для предотвращения шунтирующего эффекта указанных собственных емкостей.

6. Радиопередающая система с модулированной несущей на ультракоротких волнах, содержащая передающую антенну, средства для питания указанной антенны немодулированной энергией на ультракоротких волнах, в результате чего указанная антенна излучает указанную энергию, и вспомогательный проводник, расположенный на пути прохождения энергии, излучаемой указанная антенна, указанный вспомогательный проводник содержит две проводящие части, соединенные вместе термоэмиссионным клапаном, имеющим, по меньшей мере, анодный и катодный электроды, и средство для изменения внутреннего импеданса указанного клапана в зависимости от модулирующих потенциалов, прикладываемых между указанными анодным и катодным электродами.

7. В устройстве по п.6 средства для нейтрализации эффекта шунтирования, вызванного эффективными собственными емкостями указанных анодного и катодного электродов.

8. Радиопередающая система с модулированной несущей на сверхкоротких волнах, содержащая передающую антенну, средства для питания указанной антенны немодулированной энергией на ультракороткой длине волны, в результате чего указанная антенна излучает указанную энергию, вспомогательный проводник, расположенный на пути энергии, излучаемой указанная антенна, указанный проводник содержит две проводящие части, термоэлектронный клапан, имеющий анод, катод и управляющий электрод, и собственные емкости между указанными электродами, причем одна из указанных проводящих частей соединена с указанным анодом, а другая — с указанным катодом, средства для приложение модулирующих потенциалов к указанному управляющему электроду и средство для нейтрализации собственных емкостей указанных электродов термоэмиссионных клапанов для предотвращения эффекта шунтирования указанных собственных емкостей.