Как работает УВЧ для коротковолнового приемника на транзисторе КТ368. Какие элементы входят в схему УВЧ. Как собрать и настроить УВЧ для КВ диапазона. Какие параметры имеет усилитель высокой частоты на КТ368.

Принцип работы УВЧ для КВ приемника

Усилитель высокой частоты (УВЧ) является важным узлом коротковолнового приемника, обеспечивающим усиление слабых радиосигналов перед их подачей на смеситель. Рассмотрим принцип работы простого УВЧ для КВ диапазона на транзисторе КТ368.

Основные функции УВЧ:

- Усиление высокочастотного сигнала от антенны

- Повышение чувствительности приемника

- Улучшение избирательности по зеркальному и соседнему каналам

- Согласование высокого выходного сопротивления антенны с низким входным сопротивлением смесителя

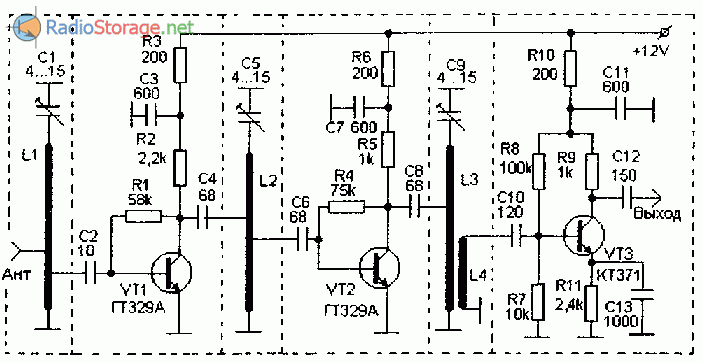

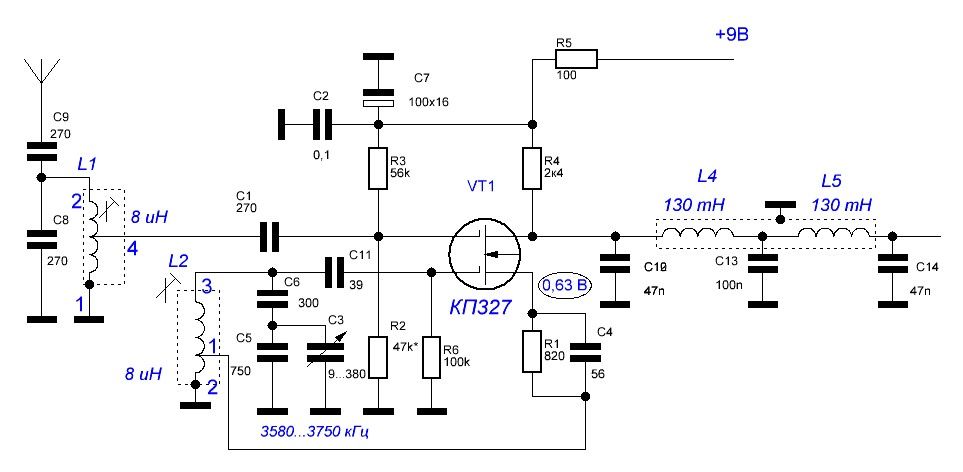

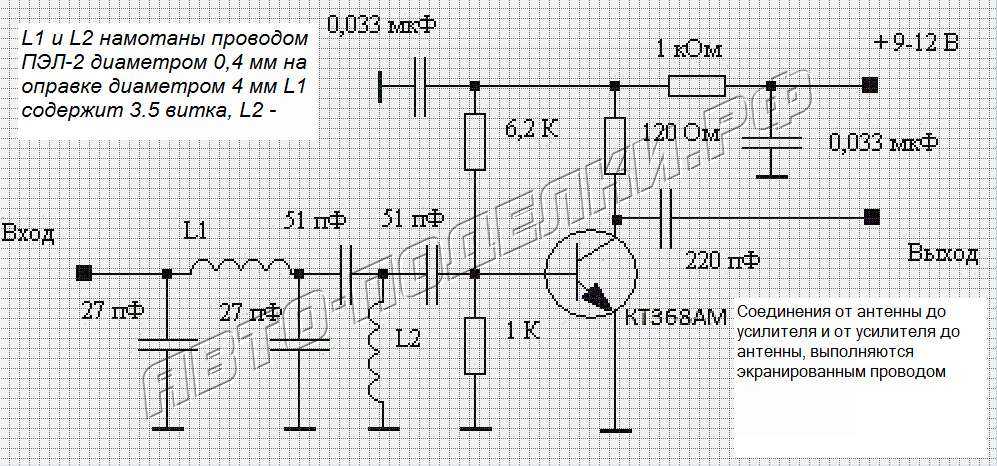

УВЧ на транзисторе КТ368 работает по схеме с общим эмиттером. Входной контур обеспечивает избирательность и согласование с антенной. Сигнал с контура поступает на базу транзистора, усиливается и снимается с нагрузки в коллекторной цепи.

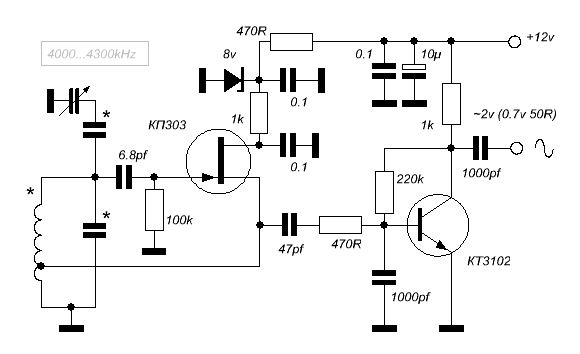

Схема УВЧ на транзисторе КТ368

Рассмотрим типовую схему УВЧ для КВ диапазона на транзисторе КТ368:

«` «`Основные элементы схемы:

- VT1 — транзистор КТ368

- L1 — входная катушка индуктивности

- L2 — выходная катушка индуктивности

- C1 — входной конденсатор переменной емкости

- C2 — выходной конденсатор переменной емкости

Входной контур L1C1 обеспечивает избирательность и согласование с антенной. Выходной контур L2C2 служит для согласования с последующими каскадами приемника.

Параметры УВЧ на транзисторе КТ368

Основные характеристики усилителя высокой частоты на КТ368:

- Диапазон рабочих частот: 3-30 МГц

- Коэффициент усиления: 10-15 дБ

- Напряжение питания: 9-12 В

- Потребляемый ток: 5-10 мА

- Входное сопротивление: 50-75 Ом

- Выходное сопротивление: 200-300 Ом

Точные параметры зависят от режима работы транзистора и элементов обвязки. При необходимости характеристики УВЧ можно оптимизировать под конкретные задачи.

Изготовление и настройка УВЧ

При самостоятельном изготовлении УВЧ для КВ приемника следует учитывать некоторые рекомендации:

- Использовать качественный стеклотекстолит для печатной платы

- Применять экранирование входных и выходных цепей

- Катушки L1 и L2 наматывать на каркасах с ферритовыми сердечниками

- Для настройки использовать генератор ВЧ сигналов и осциллограф

- Подобрать оптимальный режим работы транзистора по постоянному току

Настройку УВЧ производят, добиваясь максимального усиления сигнала в рабочем диапазоне частот. При этом контролируют стабильность работы усилителя и отсутствие самовозбуждения.

Преимущества и недостатки УВЧ на КТ368

Рассмотрим основные плюсы и минусы использования УВЧ на транзисторе КТ368 в КВ приемнике:

Преимущества:

- Простота схемы и настройки

- Низкая стоимость компонентов

- Повышение чувствительности приемника

- Улучшение избирательности по зеркальному каналу

Недостатки:

- Невысокий коэффициент усиления

- Возможность самовозбуждения при неправильной настройке

- Ухудшение динамического диапазона приемника

- Дополнительные шумы транзистора

В целом, применение простого УВЧ на КТ368 оправдано в недорогих КВ приемниках начального уровня. Для более серьезных конструкций рекомендуется использовать современные малошумящие транзисторы и интегральные усилители.

Альтернативные схемы УВЧ для КВ диапазона

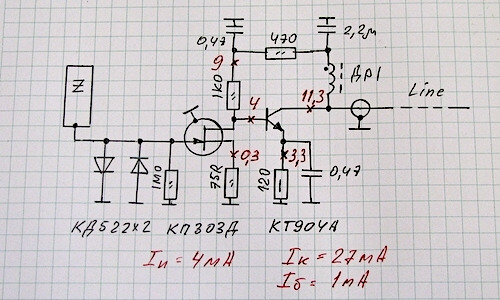

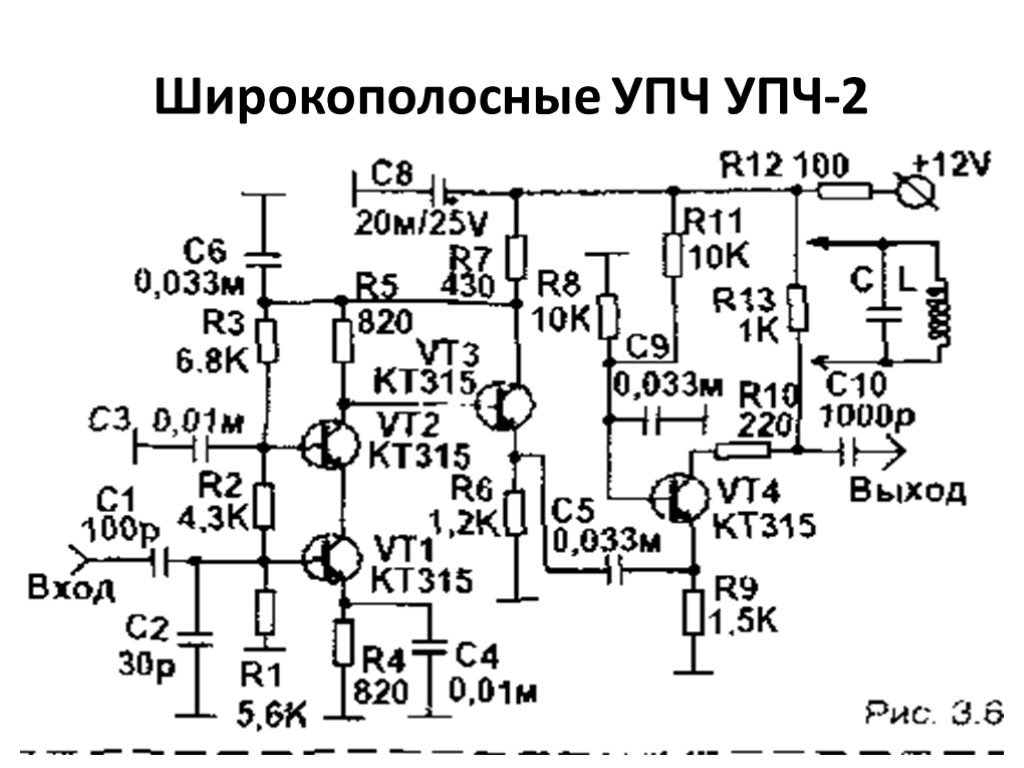

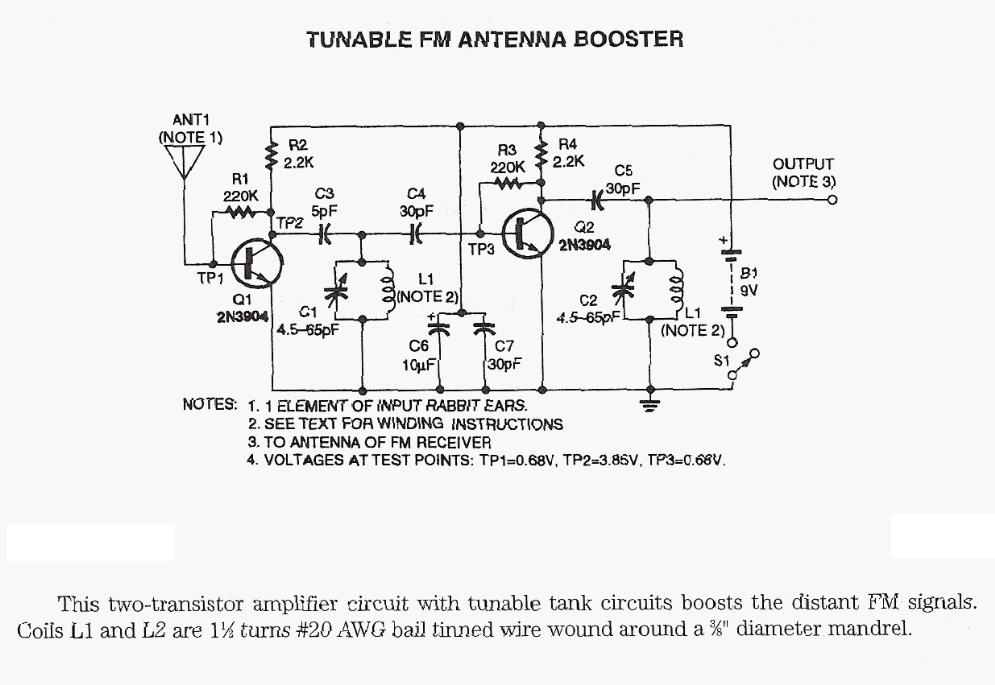

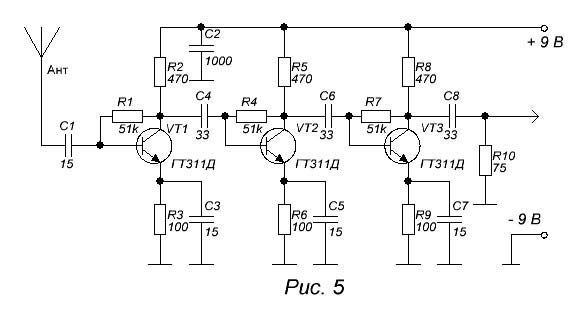

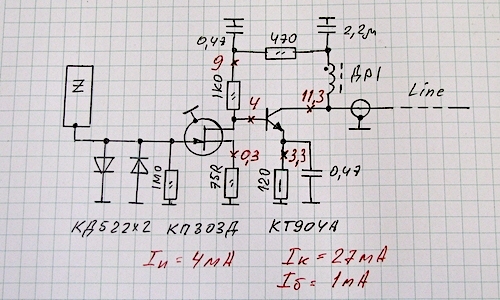

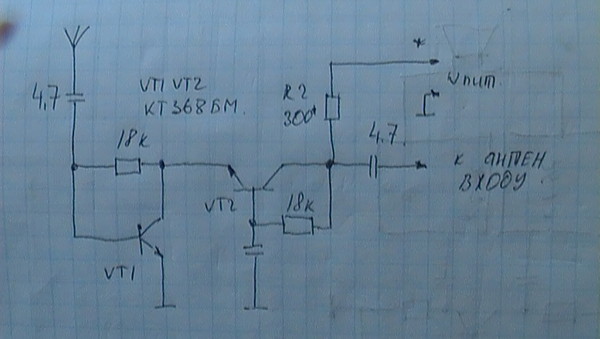

Помимо схемы на одном транзисторе КТ368, существуют и другие варианты построения УВЧ для коротковолновых приемников:

- Двухкаскадный УВЧ на транзисторах КТ315

- УВЧ на полевом транзисторе КП303

- Интегральный УВЧ на микросхеме К174УР2

- Дифференциальный УВЧ на сдвоенном транзисторе КТ361

Выбор конкретной схемы зависит от требований к параметрам усилителя и доступной элементной базы. Более сложные схемы позволяют получить лучшие характеристики, но требуют большего опыта при настройке.

Рекомендации по применению УВЧ в КВ приемниках

При использовании УВЧ на транзисторе КТ368 в коротковолновых приемниках следует учитывать некоторые особенности:- Применять УВЧ только при недостаточной чувствительности приемника

- Использовать переключатель для отключения УВЧ при приеме мощных сигналов

- Обеспечить хорошее экранирование входных и выходных цепей усилителя

- Тщательно развязывать цепи питания УВЧ по высокой частоте

- Периодически проверять и корректировать настройку входного и выходного контуров

При правильном применении даже простой УВЧ на КТ368 может заметно улучшить характеристики любительского КВ приемника. Однако не стоит ожидать от него выдающихся результатов — это лишь базовый вариант для начинающих радиолюбителей.

Схема. Экономичный радиоприемник — Сайт радиолюбителей и радиомастеров. Схемы и сервис мануалы.

Автор данной публикации задался целью создать экономичный радиоприемник с высокой чувствительностью, способностью работать в диапазонах KB и УКВ. Результат получился вполне удовлетворительный — радиоприемник способен работать от одного элемента питания и по току покоя лишь немного уступает конструкции, описание которой приведено в [1]. Приемник сохраняет работоспособность при снижении напряжения питания до 1 В. Чувствительность приемника весьма высокая — точно измерить ее не удалось из-за отсутствия соответствующей измерительной аппаратуры.

Основные технические характеристики

Диапазон принимаемых частот, МГц:

КВ-1……………..9,5…14

КВ-2……………..14,0…22,5

УКВ-1 …………..65…74

УКВ-2 …………..88…108

Селективность тракта AM по соседнему каналу, дБ, не менее…………………30

Максимальная выходная мощность на нагрузке 8 Ом, мВт, при напряжении питания:

Uпит -1,6В ……………. 30

30

Uпит= 1,0В……………..11

Ток, потребляемый при отсутствии сигнала, мкА, не более:

диапазон AM…………..280

диапазон УКВ …………310

при работе на громкоговоритель……………..2…4

при работе на телефон ТМ-2м………………..0,5

Длительность работы от элемента типа АА или 316 при средней громкости в громкоговорителе, ч ……..400

При испытаниях приемник работал ежедневно по 9 ч вместо абонентского громкоговорителя. При использовании щелочного элемента типа LR6 «ALKALINE» время работы возрастает в несколько раз. Срок службы таких элементов достигает 5 лет, что делает их удобными при долговременном использовании.

Для повышения экономичности приемник пришлось оптимизировать, сделав как можно более экономичным каждый его узел. Было ясно, что основная мощность источника питания будет расходоваться усилителем звуковой частоты, именно этому узлу было уделено повышенное внимание.

Испытания корпуса от приемника «СОКОЛ-404» со встроенным громкоговорителем 0. 5ГД-37 показали, что для комфортного индивидуального прослушивания иногда вполне достаточно выходной мощности 1…3 мВт, а для воспроизведения такого сигнала с приемлемым качеством максимальная мощность усилителя может не превышать 30 мВт. Для «тихих» небольших помещений это значение можно уменьшить в 2—3 раза.

5ГД-37 показали, что для комфортного индивидуального прослушивания иногда вполне достаточно выходной мощности 1…3 мВт, а для воспроизведения такого сигнала с приемлемым качеством максимальная мощность усилителя может не превышать 30 мВт. Для «тихих» небольших помещений это значение можно уменьшить в 2—3 раза.

При разработке схемы были определены некоторые особенности работы транзисторов, работающих в режимах микротоков. Из формул, приведенных в [2], транзистор при Iк — 10 мкА обладает большим собственным сопротивлением эмиттера, равным примерно 2,5 кОм. При таком токе даже при | h21э | — 40 входное сопротивление каскада, собранного по схеме с общим эмиттером, достигает 100 кОм, что позволяет с успехом применять полное включение колебательного контура в цепь базы транзистора.

Следует также иметь в виду, что частотные свойства транзисторов при токе 10 мкА ухудшаются в несколько раз из-за влияния внутренних емкостей транзистора. Следовательно, для экономичных каскадов следует подобрать транзисторы с малой емкостью коллектора и высокой граничной частотой.

Предлагаемый вниманию читателей радиоприемник состоит из двух независимых трактов AM и ЧМ, что позволило до предела упростить коммутацию диапазонов. Может показаться, что

В зависимости от потребностей радиолюбитель может выбрать для себя только один из трактов или уменьшить число диапазонов.

Оба тракта имеют стабилизированное питание 0,93 В и работают на общий УЗЧ.

Тракт AM выполнен на транзисторах VT1—VT12. УРЧ собран по схеме с общим эмиттером на транзисторе VT1. Гетеродин выполнен по схеме емкостной трехтонки на транзисторе VT2. При замыкании контактов переключателя SA1 катушки УРЧ L1, L2 и гетеродина L3, L4 включаются в каждой паре параллельно, что соответствует работе в поддиапазоне КВ-2.

Транзистор VT3 выполняет функции смесителя. Схема его включения нетрадиционная, однако уже была использована в [1]. По постоянному току база и коллектор соединены вместе. При этом напряжение на эмиттере транзистора определяется открытым р-n переходом база—эмиттер и равно примерно 0,5 В. Это напряжение и является питанием для коллекторной цепи. Поскольку при малых токах напряжение насыщения транзистора обычно составляет 0,1 …0,2 В, транзистор создает на нагрузке напряжение размахом до 0,3 В, что в данном случае вполне достаточно. Таким образом ток, потребляемый каскадом, определяется только сопротивлением резистора в эмиттере транзистора.

Таким образом ток, потребляемый каскадом, определяется только сопротивлением резистора в эмиттере транзистора.

Сигнал ПЧ с частотой 465 кГц через двухконтурный фильтр подан непосредственно на базу транзистора VT4, который, как уже отмечалось, имеет высокое входное сопротивление и контур почти не шунтирует. Первые три каскада УПЧ запитаны через транзистор VT10, который вместе с транзистором VT11 работают в усилителе АРУ. При увеличении напряжения на выходе детектора напряжение на эмиттере транзистора VT11 также увеличивается. Это приводит к частичному закрыванию транзистора VT10, и усиление первых трех каскадов УПЧ снижается.

Для приема сигналов любительских радиостанций в диапазоне 14 МГц в приемнике предусмотрен телеграфный гетеродин на транзисторе VT8, который потребляет ток около 3 мкА. Отключают его переключателем SA2.

В тракте установлено всего три контура ПЧ, но все они имеют довольно острую настройку, обеспечивая нужную избирательность и чувствительность. Однако избирательность нетрудно увеличить, установив вместо резистора R9 еще один такой же контур. При этом сопротивление резистора R8 лучше уменьшить до 22—24 кОм.

При этом сопротивление резистора R8 лучше уменьшить до 22—24 кОм.

На транзисторе VT12 собран предварительный каскад УЗЧ, который усиливает сигнал до уровня чувствительности основного УЗЧ.

Тракт AM был испытан с разными катушками на частотах от 3 до 30 МГц. Для изменения границ KB поддиапазонов достаточно изменить число витков катушек L1—L4.

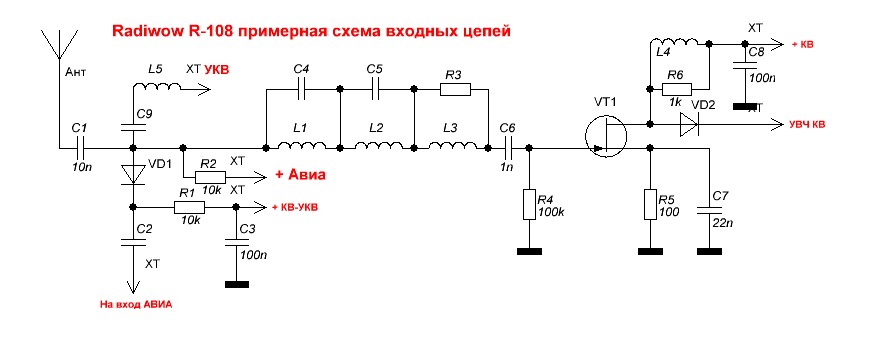

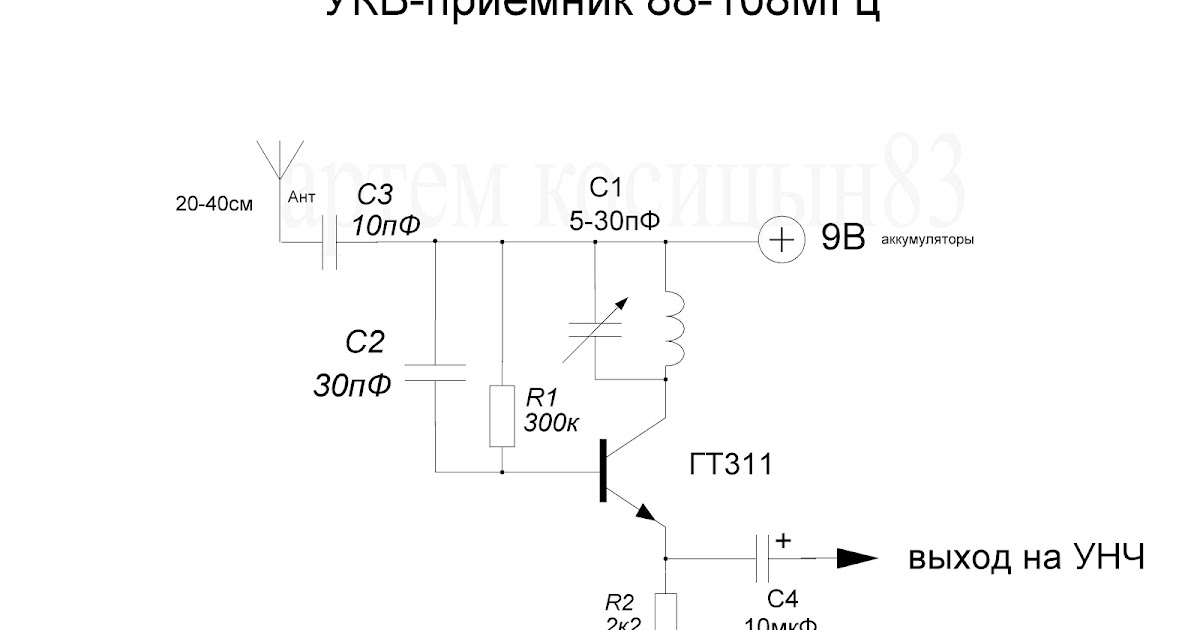

Тракт ЧМ собран на транзисторах VT13—VT24 с низкой промежуточной частотой и счетным детектором. Такой вариант имеет недостаток — двойную настройку на каждую радиостанцию, но зато такой принцип довольно просто реализовать в экономичном режиме. Вместе с тем избирательность тракта оказалась достаточной, чтобы качественно и без помех принимать сигналы радиостанций, которые отличаются по частоте всего на 300 кГц.

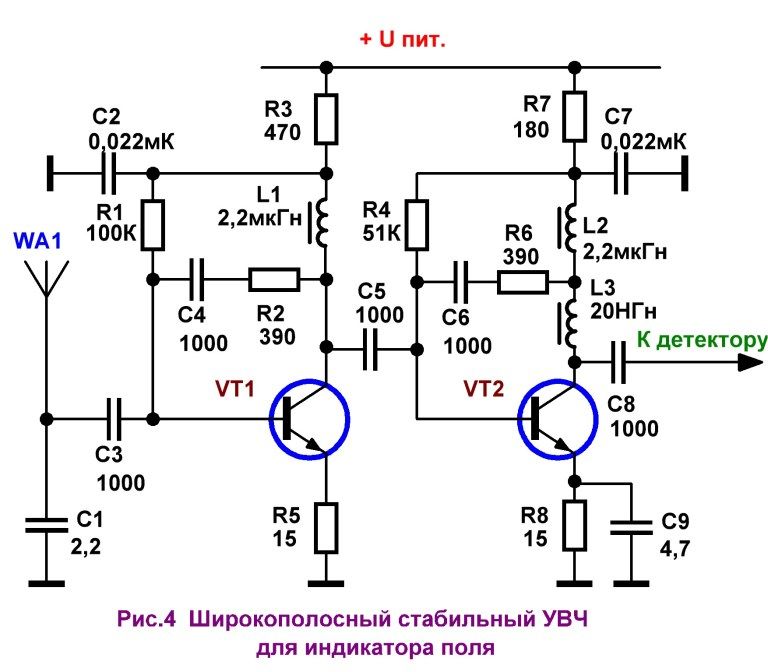

УРЧ тракта ЧМ выполнен на транзисторе VT13 по схеме с общей базой. Контуры УРЧ и гетеродина полностью идентичны, так как работают практически на одной частоте. Нагрузка смесителя — резистор R26. Конденсатор С42 эффективно замыкает нагрузку по высоким частотам, и отфильтрованный сигнал промежуточной частоты полосой 50… 100 кГц усиливается пятикаскадным усилителем ПЧ, выполненным на транзисторах VT16 — VT20. Из-за влияния внутренних емкостей транзисторов усиление каскадов быстро падает с ростом частоты, что естественным образом формирует необходимую АЧХ. Для получения достаточной полосы пропускания транзисторы в УПЧ применены с малой емкостью коллектора, иначе полоса пропускания может быть слишком узкой, что приведет к нелинейным искажениям модулирующего сигнала.

Из-за влияния внутренних емкостей транзисторов усиление каскадов быстро падает с ростом частоты, что естественным образом формирует необходимую АЧХ. Для получения достаточной полосы пропускания транзисторы в УПЧ применены с малой емкостью коллектора, иначе полоса пропускания может быть слишком узкой, что приведет к нелинейным искажениям модулирующего сигнала.

Для расширения полосы можно увеличить ток через транзисторы, пропорционально уменьшая номиналы резисторов R29, R30, R32, R34, R36 и R38.

Конденсаторы в УПЧ оказывают влияние на формирование АЧХ, поэтому их номиналы не следует сильно изменять.

УПЧ усиливает сигнал до уровня не менее 0,2 В. На транзисторах VT21 и VT22 собран формирователь импульсов. При отсутствии сигнала транзистор VT21 открыт до насыщения, на его коллекторе напряжение низкое и транзистор VT22 надежно закрыт. Отрицательные полупериоды сигнала ПЧ слегка закрывают транзистор VT21, a VT22 при этом открывается. В результате на резисторе R41 формируются прямоугольные импульсы с большой амплитудой. Эти импульсы продифференцированы цепью С53, VD2. Таким образом, на диоде VD2 образуется последовательность коротких импульсов равной длительности, частота следования которых меняется по закону модуляции. Открывая транзистор VT23 частотного детектора, импульсы сглаживаются фильтром C54R43C55, преобразуясь в сигнал звуковых частот. Далее он поступает на каскад предварительного усиления на транзисторе VT24. Емкость конденсатора С56 выбрана такой, чтобы ослабить частоты ниже 200 Гц, которые громкоговоритель все равно не воспроизводит. Эти частоты только бесполезно перегружают УЗЧ, мощность которого и без того ограничена, и вызывают повышенное потребление тока. Из этих соображений выбраны и емкости конденсаторов С32 и С58.

Эти импульсы продифференцированы цепью С53, VD2. Таким образом, на диоде VD2 образуется последовательность коротких импульсов равной длительности, частота следования которых меняется по закону модуляции. Открывая транзистор VT23 частотного детектора, импульсы сглаживаются фильтром C54R43C55, преобразуясь в сигнал звуковых частот. Далее он поступает на каскад предварительного усиления на транзисторе VT24. Емкость конденсатора С56 выбрана такой, чтобы ослабить частоты ниже 200 Гц, которые громкоговоритель все равно не воспроизводит. Эти частоты только бесполезно перегружают УЗЧ, мощность которого и без того ограничена, и вызывают повышенное потребление тока. Из этих соображений выбраны и емкости конденсаторов С32 и С58.

УЗЧ собран на транзисторах VT25, VT29 — VT33. Режим его работы определяет напряжение на коллекторе транзистора VT25. Этот транзистор запитан частично от стабилизатора напряжения через резистор R48, а частично от элемента питания через резистор R53. Соотношением сопротивлений этих резисторов удалось добиться сохранения симметричности ограничения синусоидального сигнала при изменении напряжения питания от 1,6 до 1,0 В.

Стабилизатор напряжения собран на транзисторах VT26 — VT28 и сохраняет на выходе напряжение 0,93 В при разрядке элемента питания до 1 В.

Транзисторы VT1 и VT3 можно заменить на КТ3127А, КТ326А, а с несколько худшими результатами — КТ326Б. Транзисторы VT4 — VT7 и VT9 должны иметь малую емкость коллектора и М21э не менее 50. Транзисторы VT10 и VT11 имеют п21Э не менее 250. В телеграфном гетеродине хорошо работает транзистор КТ361В.

В тракте ЧМ требования к транзисторам УПЧ такие же, как и в тракте AM. Вместо КТ339Г неплохо работают транзисторы КТ368 или КТ316, а также любые с емкостью коллектора не более 2 пф. В крайнем случае вполне можно использовать транзисторы с емкостью 6 пф, например, КТ3102Б, но при этом следует в три раза увеличить ток коллектора каждого такого каскада, уменьшая сопротивление нагрузки. Общая экономичность после этого несколько снизится.

В качестве VT13—VT15 лучше всего работают транзисторы типа КТ363, но с несколько худшими результатами можно применить КТ3128А, КТ3109А. В частотном детекторе можно применить ГТ309, ГТ310 с малым значением IKO- При отключенном конденсаторе С53 ток утечки транзистора должен создавать падение напряжения на резисторе R42 не более 50 мВ.

В частотном детекторе можно применить ГТ309, ГТ310 с малым значением IKO- При отключенном конденсаторе С53 ток утечки транзистора должен создавать падение напряжения на резисторе R42 не более 50 мВ.

В УЗЧ вместо VT30—VT33 могут быть применены германиевые низкочастотные транзисторы нужной проводимости с h21э не менее 50, желательно их попарно подобрать.

Транзисторы VT25—VT29 имеют h21э не менее 200. Особенно это касается транзистора VT26. Вместо него можно применить КТ3107И, КТ350А.

Оксидные конденсаторы должны иметь минимальный ток утечки, особенно С64 и С65. Хорошо работают конденсаторы типа К52-16. Оксидные конденсаторы должны быть рассчитаны на 16—25 В, и перед установкой их необходимо выдержать под максимальным напряжением до уменьшения тока утечки до единиц микроампер.

Блок КПЕ применен от китайской автомагнитолы. Контуры ПЧ в тракте AM применены готовые от радиоприемника «Сувенир». Вполне применимы и другие контуры с конденсаторами 510 пф. Применение контуров с большей емкостью приведет к снижению усиления каскадов, нагруженных на эти контуры. Для восстановления усиления придется увеличить ток потребления указанных каскадов.

Для восстановления усиления придется увеличить ток потребления указанных каскадов.

Катушки L1 —L4 намотаны на каркасах KB катушек от приемника «Океан» или им подобных. L1 и L3 имеют по 20 витков, a L2 и L4 — по 25 витков провода ПЭВ-2 0,2 мм. Катушка L4 имеет отвод от 7-го витка, считая от заземленного вывода. Катушка L7 намотана на четырехсекционном каркасе и имеет 400 витков провода ПЭВ-2 0,1 мм. Экрана она не имеет.

В тракте ЧМ катушки L9—L12 намотаны на каркасах диаметром 4,5 мм с латунными подстроечниками. L9 и L11 имеют по 14 витков, a L10 и L12 — по 15 витков провода ПЭВ-2 0,3 мм. Переключатель SA1 типа ПД-2 2П4Н от приемника «ОЛИМПИК».

Для налаживания приемника необходимы осциллограф, вольтметр с входным сопротивлением не менее 1 МОм и генератор синусоидального сигнала 34. Чтобы упростить процедуру налаживания приемник сначала лучше собрать на макете, распаивая детали на длинных выводах между шинами питания, и только после налаживания перенести уже подобранные детали на печатную плату. Устройство не «капризно» и на макете работает устойчиво.

Устройство не «капризно» и на макете работает устойчиво.

Стабилизатор напряжения требует подбора резистора R52 по напряжению на выходе 0,93…0,94 В. При этом вместо нагрузки следует подключить резистор с сопротивлением 3,3 кОм. Конденсатор С59 должен быть присоединен к выходу стабилизатора. Следует помнить, что после пайки нужно подождать 5 мин, чтобы детали остыли и выходное напряжение установилось.

Затем налаживают УЗЧ. Вначале резисторы R59 и R60 лучше не припаивать. При этом ток покоя усилителя может достигать 1…1.5 мА. Подбором резистора R47 нужно добиться симметрии ограничения синусоидального сигнала на выходе УЗЧ. После этого подбирают резисторы R59 и R60, начиная с номинала 30 кОм. Сопротивления резисторов постепенно уменьшают, следя за увеличением искажений типа «ступенька» и уменьшением тока покоя. Следует выбрать для себя приемлемое качество звучания при минимальном токе покоя. У автора ток покоя составил 110 мкА. Затем, изменяя напряжение питания от 1,6 до 1 В, следует убедиться, что ограничение синусоидального сигнала остается симметричным, в противном случае нужно будет подобрать резисторы R48 и R53.

После сборки тракта AM нужно измерить напряжение АРУ на конденсаторе С16. Оно не должно быть менее 0,8 В. Для его повышения нужно уменьшить сопротивление резистора R17 на 10…20 % или подобрать транзистор VT10 с большим значением h21э. После того как УПЧ заработает, следует налаживать гетеродин. Чтобы он сразу заработал, нужно сначала увеличить его потребляемый ток. Для этого сопротивление резистора R4 уменьшают до 3,3 кОм и настраивают приемник по сигналу ГСС или по принимаемым радиостанциям. Настройку контуров удобно производить по минимуму напряжения АРУ на конденсаторе С16. После окончания настройки тракта следует увеличить сопротивление резистора R4 до такой величины, при которой гетеродин надежно возбуждается во всем диапазоне частот. Таким же образом налаживают и телеграфный гетеродин.

Налаживание тракта ЧМ несложно. Касаясь базы транзистора VT16, можно убедиться в работоспособности усилителя ПЧ. Гетеродин налаживают так же, как в тракте AM. Добившись приема радиостанций, нужно уменьшить емкость связи с антенной, чтобы прием ухудшился. Это даст возможность настроить в резонанс катушки L10 и L9. Необходимо помнить, что сначала надо настраивать диапазон УКВ-1, когда контакты SA1 разомкнуты, и настройке подлежат катушки L10 и L12. После этого, замкнув контакты SA1, настраивают диапазон УКВ-2 катушками L9 и L11.

Это даст возможность настроить в резонанс катушки L10 и L9. Необходимо помнить, что сначала надо настраивать диапазон УКВ-1, когда контакты SA1 разомкнуты, и настройке подлежат катушки L10 и L12. После этого, замкнув контакты SA1, настраивают диапазон УКВ-2 катушками L9 и L11.

В качестве корпуса для приемника можно применить любой промышленного производства с достаточно большим громкоговорителем, имеющим сопротивление звуковой катушки не менее 8 Ом. Автор использовал корпус с громкоговорителем от приемника «Сокол-404». При соблюдении элементарных принципов составления печатного монтажа можно быть уверенным в хорошей работоспособности приемника. В случае отсутствия опыта размещение деталей на плате может повторять их размещение по принципиальной схеме. Пример монтажа для выбранного корпуса показан на рис. 2.

Некоторые радиолюбители изготавливают печатные платы из двустороннего стеклотекстолита, причем с одной стороны медное покрытие оставляют сплошным и соединяют его с общим проводом для лучшей экранировки. В отношении описываемого приемника автор настоятельно рекомендует этого не делать. Емкость монтажа при этом получится такой большой, что даже работоспособность конструкции будет весьма сомнительной.

В отношении описываемого приемника автор настоятельно рекомендует этого не делать. Емкость монтажа при этом получится такой большой, что даже работоспособность конструкции будет весьма сомнительной.

Следует также принять меры против «микрофонного» эффекта, который нередко наблюдают в радиоприемниках с высокочастотными диапазонами.

В случае необходимости можно ввести в приемник диапазоны средних или длинных волн, предусмотрев схему необходимой коммутации и дополнительный преобразователь частоты. Коллектор смесительного транзистора можно просто подключить к коллектору VT3. Схемотехнику, слегка доработав, а также данные катушек можно использовать из публикации [1]. При этом напряжение питания следует подавать только на один из смесителей.

Испытания приемника показали, что качество его работы не уступает промышленным образцам. В диапазоне УКВ приемник обладает хорошим звучанием, на KB следует отметить его малые собственные шумы. В диапазоне 14 МГц на телескопическую антенну удается принимать множество любительских радиостанций.

ЛИТЕРАТУРА

1. Малишевский И. Малогабаритный радиовещательный приемник. — Радио, 1989, № 1,с. 56.

2. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. Т.1, гл. 2.10. — М.: Мир, 1983.

С. МАРТЫНОВ, г. Тольятти Самарской обл.

«Радио» №12 2003г.

Post Views: 2 020

Прием-передача

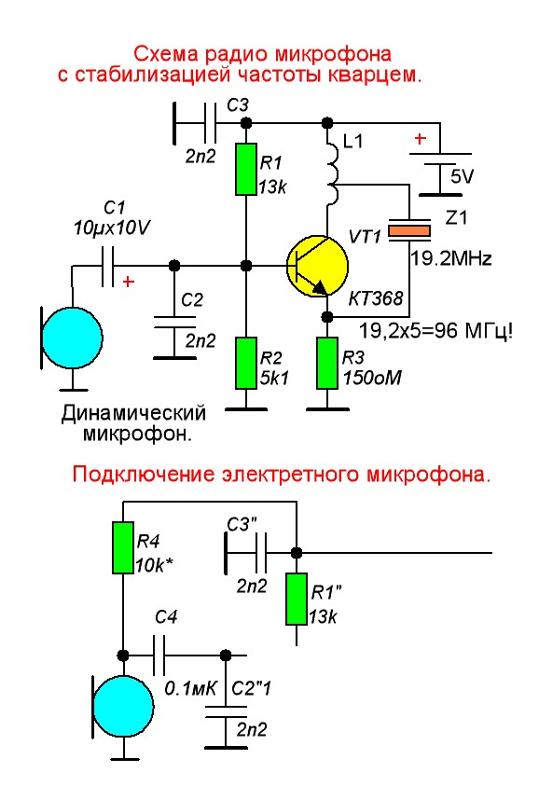

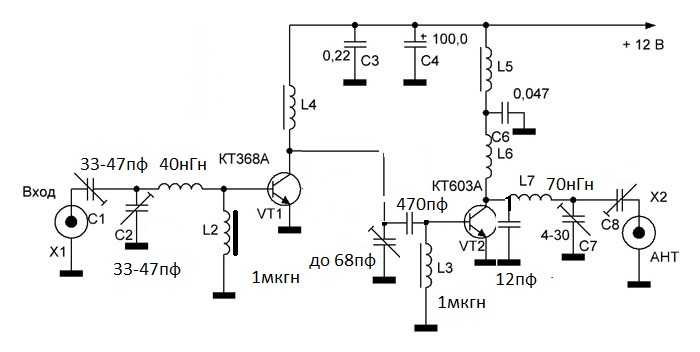

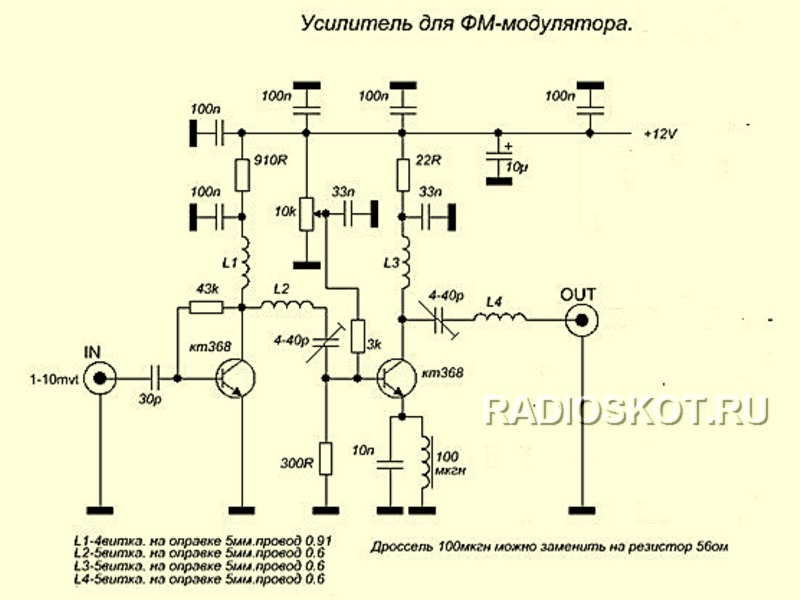

Предлагаемый передатчик прост по конструкции, мал по размерам, собран на вполне доступных деталях. Его можно рекомендовать в качестве составной части портативной радиостанции или как экспериментальный для работы в местных УКВ сетях, при настройке антенн и т. д.

Передатчик имеет выходную мощность 1 Вт при напряжении питания 9,5 В, девиацию частоты +/- 3 кГц

Структурная схема передатчика приведена на Рис.1. Сигнал с микрофона поступает на усилитель А1 и с него на модулируемый генератор G1 с кварцевой стабилизацией частоты. Третья, четвёртая или пятая гармоника ЧМ сигнала (в зависимости от частоты применённого кварцевого резонатора) поступает на удвоитель частоты U1. Преобразованный сигнал в пределах двухметрового любительского диапазона усиливается двухкаскадным усилителем и поступает в антенну.

Преобразованный сигнал в пределах двухметрового любительского диапазона усиливается двухкаскадным усилителем и поступает в антенну.

Передатчик выполнен на плате из двухсторонне-фольгированного стеклотекстолита размерами 137,5 х 22 х 1,5 мм (Рис.3). С верхней стороны платы (на ней установлены детали) вокруг отверстий, в которые вставляют выводы элементов, изолированные от общего провода, фольга удалена зенкованием. Все пайки к корпусу произведены на верхней стороне платы, кроме случаев, когда это конструктивно невозможно (например, при вертикальном монтаже кварцевого резонатора), «Заземлённые» точки на верхней стороне платы соединяют проволочными перемычками с фольгой на нижней стороне платы (эти места на чертеже платы отмечены перечёркнутыми кружками).

В передатчике применены малогабаритные детали, монтаж — плотный. При затруднениях с монтажом часть резисторов и конденсаторов можно разместить со стороны печатных проводников. Транзистор усилителя мощности VT5 установлен сверху платы в перевёрнутом виде (винтом вверх). Крышка его кристалла утоплена в отверстие диаметром 7 мм в плате. Планарные выводы базы и коллектора припаяны внахлёст к вытравленным или вырезанным проводникам на верхней стороне платы, выводы эмиттера припаяны с двух сторон от корпуса к «земляной» фольге. Конденсатор С26 установлен вне платы (между платой и антенным гнездом).

Крышка его кристалла утоплена в отверстие диаметром 7 мм в плате. Планарные выводы базы и коллектора припаяны внахлёст к вытравленным или вырезанным проводникам на верхней стороне платы, выводы эмиттера припаяны с двух сторон от корпуса к «земляной» фольге. Конденсатор С26 установлен вне платы (между платой и антенным гнездом).

Микрофон расположен в нижней части передатчика (переносной радиостанции), чтобы удалить головной мозг оператора от излучения антенны. Лучше даже использовать выносной микрофон с размещённым на его корпусе переключателем «приём-передача», последнее позволит поднять радиостанцию на вытянутую руку над головой и этим «отодвинуть радиогоризонт», обеспечив радиосвязь на большее расстояние.

В конструкции используются резисторы МЛТ-0,125 (МЛТ-0,25), R11- СП3-38, подстроечные конденсаторы КТ4-23, КТ4-21 ёмкостью 5:20, 6:25 пФ, С1, С7, С8, С17 — КМ, С15 — КД, С5 — К53-1А, остальные конденсаторы — КМ, К10-7, КД. Микрофон ВМ1 — электретный капсюль МКЭ-84-1, МКЭ-3 или, в крайнем случае, ДЭМШ-1а. Стабилитрон VD1 — КС-156А, КС-162А, КС168А.При отсутствии светодиода HL1, можно отказаться от индикации, увеличив сопротивление резистора R17. Диод VD3 — любой кремниевый маломощный малогабаритный, VD2 — варикапная матрица КВ111А, КВ111Б. При использовании отдельного варикапа (КВ109, КВ110), его включают на место VD2.1, резистор R7 удаляют, левый по схеме вывод конденсатора С7 припаивают к точке соединения элементов С6, R6, VD2.2. Операционный усилитель DA1 — любой из серии К140УД6 — К140УД8, К140УД12. ОУ К140УД8 рекомендуется применять при повышенном напряжении питания передатчика (12 В и выше при стабилитроне VD1 — КС168А). На вывод 8 ОУ К140УД12 следует подать управляющий ток через резистор 2 МОм с плюсовой шины источника питания.

Стабилитрон VD1 — КС-156А, КС-162А, КС168А.При отсутствии светодиода HL1, можно отказаться от индикации, увеличив сопротивление резистора R17. Диод VD3 — любой кремниевый маломощный малогабаритный, VD2 — варикапная матрица КВ111А, КВ111Б. При использовании отдельного варикапа (КВ109, КВ110), его включают на место VD2.1, резистор R7 удаляют, левый по схеме вывод конденсатора С7 припаивают к точке соединения элементов С6, R6, VD2.2. Операционный усилитель DA1 — любой из серии К140УД6 — К140УД8, К140УД12. ОУ К140УД8 рекомендуется применять при повышенном напряжении питания передатчика (12 В и выше при стабилитроне VD1 — КС168А). На вывод 8 ОУ К140УД12 следует подать управляющий ток через резистор 2 МОм с плюсовой шины источника питания.

В качестве VT1 можно применить любой маломощный транзистор с граничной частотой не ниже 300 МГц, например, КТ315Б, КТ315Г, а также из серии КТ312 и КТ368. Транзисторы VT2:VT4 также маломощные, но с граничной частотой не менее 500 МГц, например, из серий КТ368, КТ316, КТ325, КТ306, BF115, BF224, BF167, BF173. Транзистор VT5 — КТ610А, КТ610Б, КТ913А, КТ913Б, 2N3866, КТ920А, КТ925А. Не все из рекомендованных к использованию транзисторов совпадают по размерам с применённым в авторском варианте передатчика КТ610А. Это нужно учитывать при повторении конструкции. Нежелательно, в целях уменьшения размеров конструкции передатчика применять одну транзисторную сборку в нескольких высокочастотных каскадах, так как из-за сильной межкаскадной связи ухудшатся параметры передатчика: спектральная чистота, появится подвозбуждение и невозможность достижения максимальной выходной мощности.

Транзистор VT5 — КТ610А, КТ610Б, КТ913А, КТ913Б, 2N3866, КТ920А, КТ925А. Не все из рекомендованных к использованию транзисторов совпадают по размерам с применённым в авторском варианте передатчика КТ610А. Это нужно учитывать при повторении конструкции. Нежелательно, в целях уменьшения размеров конструкции передатчика применять одну транзисторную сборку в нескольких высокочастотных каскадах, так как из-за сильной межкаскадной связи ухудшатся параметры передатчика: спектральная чистота, появится подвозбуждение и невозможность достижения максимальной выходной мощности.

В передатчике можно использовать кварцевые резонаторы на основные частоты: 14,4:.14,6; 18,0:18,25; 24,0:24,333 МГц или гармониковые (обертонные) на частоты 43,2:43,8; 54,0:54,75; 72,0:73,0 МГц.

Катушки передатчика, кроме L1 и L2, бескаркасные. L1 и L2 расположены на каркасе диаметром 5 мм с ферритовым подстроечным сердечником от УКВ радиостанций, желательно, не хуже 20ВЧ. Если такого нет, то можно применить латунный, алюминиевый или отказаться от сердечника вовсе, пекресчитав количество витков катушек L1 и L2 пропорционально и припаяв небольшой подстроечный конденсатор со стороны печатных дорожек платы. L1 наматывают виток к витку на каркасе, L2 наматывают поверх L1. Между катушками L1 и L2 целесообразно разместить электростатический экран в виде одного незамкнутого витка фольги, «заземлённого» в одной точке (с одной стороны). Катушки L3:L8 размещают на расстоянии 0,5:1,0 мм от платы. Намоточные данные катушек приведены в таблице. Если в контурах передатчика применить катушки с СВЧ ферритовыми подстроечными сердечниками, а конденсаторы ёмкостью не более 10 пФ (вместо подстроечных) упрятать под экраны соответствующих катушек, то выходная мощность передатчика увеличится, уменьшится объём монтажа, настройка контуров будет производиться сердечниками катушек.

L1 наматывают виток к витку на каркасе, L2 наматывают поверх L1. Между катушками L1 и L2 целесообразно разместить электростатический экран в виде одного незамкнутого витка фольги, «заземлённого» в одной точке (с одной стороны). Катушки L3:L8 размещают на расстоянии 0,5:1,0 мм от платы. Намоточные данные катушек приведены в таблице. Если в контурах передатчика применить катушки с СВЧ ферритовыми подстроечными сердечниками, а конденсаторы ёмкостью не более 10 пФ (вместо подстроечных) упрятать под экраны соответствующих катушек, то выходная мощность передатчика увеличится, уменьшится объём монтажа, настройка контуров будет производиться сердечниками катушек.

Перед налаживанием передатчика необходимо проверить плату на отсутствие коротких замыканий между печатными проводниками. Затем, определяют напряжение, при котором будет работать радиостанция, как среднее арифметическое, между напряжением свежей и разряженной батареи, например: напряжение свежей батареи — 9 В, разряженной — 7 В,

(9 + 7) / 2 = 8 В

При напряжении 8 В и следует настраивать передатчик, этим будет обеспечена минимальная зависимость параметров передатчика от напряжения питания и компромисс, в смысле экономичности. Дело в том, что с повышением напряжения питания увеличивается потребляемый передатчиком ток, не только из-за увеличивающейся мощности раскачки оконечного каскада, но и из-за увеличения тока стабилизации VD1, для увеличения экономичности передатчика полезно этот ток снижать, но тогда есть риск выскочить за нижнюю границу тока стабилизации стабилитрона при снижении напряжения питания, при разрядке батареи. К выходу передатчика подключают эквивалент: два резистора МЛТ-0,5 сопротивлением 100 Ом, соединённых параллельно. От общего провода (при выключенном питании !) отпаивают вывод стабилитрона VD1 и последовательно с ним включают миллиамперметр с током полного отклонения стрелки 30:60 мА. Затем включают питание передатчика. Варьируя напряжением питания от максимального до минимального допустимых, подбором сопротивления резистора R17, добиваются, чтобы при крайних допустимых значениях напряжения питания стабилитрон не выходил из режима стабилизации (минимальный ток стабилизации для КС162А — 3 мА, максимальный — 22 мА).

Дело в том, что с повышением напряжения питания увеличивается потребляемый передатчиком ток, не только из-за увеличивающейся мощности раскачки оконечного каскада, но и из-за увеличения тока стабилизации VD1, для увеличения экономичности передатчика полезно этот ток снижать, но тогда есть риск выскочить за нижнюю границу тока стабилизации стабилитрона при снижении напряжения питания, при разрядке батареи. К выходу передатчика подключают эквивалент: два резистора МЛТ-0,5 сопротивлением 100 Ом, соединённых параллельно. От общего провода (при выключенном питании !) отпаивают вывод стабилитрона VD1 и последовательно с ним включают миллиамперметр с током полного отклонения стрелки 30:60 мА. Затем включают питание передатчика. Варьируя напряжением питания от максимального до минимального допустимых, подбором сопротивления резистора R17, добиваются, чтобы при крайних допустимых значениях напряжения питания стабилитрон не выходил из режима стабилизации (минимальный ток стабилизации для КС162А — 3 мА, максимальный — 22 мА). После этого, выключив питание, восстанавливают соединение.

После этого, выключив питание, восстанавливают соединение.

При правильном монтаже и исправных деталях налаживание передатчика продолжают настройкой контуров, используя для контроля резонансный волномер. Вначале вращением подстроечного ферритового сердечника катушки L1 добиваются максимального значения напряжения частотой 72:73 МГц (в зависимости от частоты кварцевого резонатора) в контуре L1C9. Затем последовательно настраивают контурыL3C13, L4C16, полосовой фильтр и фильтр нижних частот по максимуму напряжения частотой 144:146 МГц. Если, при этом, какой-либо подстроечный конденсатор находится в положении максимальной или минимальной ёмкости, то следует в соответствующей контурной катушке, соответственно, сжать или раздвинуть витки с помощью, например, стеклотекстолитовой пластинки (диэлектриком).

Резкие изменения показаний волномера, отклонение стрелки измерительной головки в нём, даже при замыкании кварцевого резонатора накоротко или (и) расстройке волномера по частоте от рабочей передатчика, возникающие посторонние призвуки при прослушивании сигнала передатчика на приёмнике свидетельствуют о паразитном самовозбуждении передатчика. Если таковое возникнет, следует опустить монтируемые компоненты как можно ниже к «земляной» фольге платы, укоротить до необходимого минимума выводы всех конденсаторов, установив развязывающие в качестве экранов (под прямым углом к плоскости монтажной платы, не кладя их горизонтально). Может оказать влияние на стабильную работу передатчика и пониженное качество конденсаторов: трещины на них, утечки диэлектрика, применение низкочастотных типов конденсаторов, их большие габариты.

Если таковое возникнет, следует опустить монтируемые компоненты как можно ниже к «земляной» фольге платы, укоротить до необходимого минимума выводы всех конденсаторов, установив развязывающие в качестве экранов (под прямым углом к плоскости монтажной платы, не кладя их горизонтально). Может оказать влияние на стабильную работу передатчика и пониженное качество конденсаторов: трещины на них, утечки диэлектрика, применение низкочастотных типов конденсаторов, их большие габариты.

После настройки контуров, подбирают сопротивление резистора R9 в кварцевом генераторе, также ориентируясь на максимальное выходное напряжение передатчика, затем балансируют подстроечным резистором R11 удвоитель частоты по наилучшему подавлению на его выходе частоты в районе 72:73 МГц (зависит от применённого кварцевого резонатора). Наличие гармоник и их абсолютный и относительный уровень удобно наблюдать на экране анализатора спектра, который, к сожаленеию, ещё не стал прибором массового применения. Для наиболее «дотошных» настройщиков можно порекомендовать ещё подобрать по максимальной выходной мощности сопротивление резистора R8 и соотношение емкостей конденсаторов С7/С8. В балансном умножителе (удвоителе) частоты подстроечный резистор R11 можно заменить на два постоянных и подобрать их номиналы индивидуально. При этом, нужно не только исходить из максимального подавления частоты в диапазоне 72:73 МГц, но и получения максимального выходного напряжения в диапазоне 144:146 МГц, контролируя её резонансным волномером на контуре L3C13 или на выходе передатчика. В умножителе можно применить и полевые транзисторы, но, в этом случае, придётся увеличить число витков катушки связи L2. При необходимости, частоту передатчика можно (в небольших пределах) скорректировать расстройкой контура L1C9, однако, работа в таком режиме нежелательна из-за риска срыва генерации в кварцевом генераторе при модуляции. В передатчике, вместо удвоителя, можно применить учетверитель частоты. В этом случае, контур L1C9 должен быть настроен на частоты 36,0:36,5 МГц. В задаюшем генераторе можно использовать кварцевые резонаторы на основные частоты: 7,2:7,3; 9,0:9,125; 12,0:12,166; 18,0:18,25 МГц или обертонные: 21,6:21,9; 27,0:27,375; 36,0:36,5; 45,0:45,625; 60,0:60,83 МГц.

В балансном умножителе (удвоителе) частоты подстроечный резистор R11 можно заменить на два постоянных и подобрать их номиналы индивидуально. При этом, нужно не только исходить из максимального подавления частоты в диапазоне 72:73 МГц, но и получения максимального выходного напряжения в диапазоне 144:146 МГц, контролируя её резонансным волномером на контуре L3C13 или на выходе передатчика. В умножителе можно применить и полевые транзисторы, но, в этом случае, придётся увеличить число витков катушки связи L2. При необходимости, частоту передатчика можно (в небольших пределах) скорректировать расстройкой контура L1C9, однако, работа в таком режиме нежелательна из-за риска срыва генерации в кварцевом генераторе при модуляции. В передатчике, вместо удвоителя, можно применить учетверитель частоты. В этом случае, контур L1C9 должен быть настроен на частоты 36,0:36,5 МГц. В задаюшем генераторе можно использовать кварцевые резонаторы на основные частоты: 7,2:7,3; 9,0:9,125; 12,0:12,166; 18,0:18,25 МГц или обертонные: 21,6:21,9; 27,0:27,375; 36,0:36,5; 45,0:45,625; 60,0:60,83 МГц. Следует, однако, учесть, что выходная мощность передатчика с учетверителем частоты будет меньше, чем с удвоителем, кроме того, возможно, придётся включить дополнительные звенья в ПФ и ФНЧ передатчика. При питании передатчика от источника напряжением 12 В можно в целях получения экономии применить в качестве VD1 стабилитроны Д814А, Д814Б, Д818, при этом, необходимо подобрать сопротивление резистора R17, как было указано выше. При подключении дополнительного усилителя мощности, следует полностью экранировать от него передатчик. Передатчик может иметь несколько каналов, для этого на РЧ трансформаторе L1L2 следует разместить столько катушек L1, сколько будет генераторов (каналов), переключаемых по питанию с параллельным включением по ЗЧ.

Следует, однако, учесть, что выходная мощность передатчика с учетверителем частоты будет меньше, чем с удвоителем, кроме того, возможно, придётся включить дополнительные звенья в ПФ и ФНЧ передатчика. При питании передатчика от источника напряжением 12 В можно в целях получения экономии применить в качестве VD1 стабилитроны Д814А, Д814Б, Д818, при этом, необходимо подобрать сопротивление резистора R17, как было указано выше. При подключении дополнительного усилителя мощности, следует полностью экранировать от него передатчик. Передатчик может иметь несколько каналов, для этого на РЧ трансформаторе L1L2 следует разместить столько катушек L1, сколько будет генераторов (каналов), переключаемых по питанию с параллельным включением по ЗЧ.

Для юстировки частоты передатчика дополнительно последовательно с кварцевым резонатором ZQ1 можно включить подстроечнвй конденсатор или катушку индуктивности с подстроечным ферритовым сердечником, в первом случае — частота повышается, во втором — понижается. Плата смонтированного передатчика может быть расположена в его корпусе как горизонтально, так и вертикально. Конденсатор С15 установлен со стороны печатных дорожек. Верхний (по схеме) вывод конденсатора С17 припаян непосредственно к виткам катушки L4. Катушка L2 для обеспечения симметричности мотается двойным проводом, затем, начало одного провода соединяется с концом другого. В статье присутствуют названия зарубежных транзисторов, которые остаются от импортной аппаратуры, имеются в продаже, парадокс: порой зарубежный транзистор найти легче, чем отечественный, да и стоит первый дешевле, чем последний. При желании эксплуатировать передатчик в большом диапазоне питающих напряжений, следует отказаться от светодиода HL1, подобрав заново сопротивление резистора R17, ввести разделительный конденсатор ёмкостью 0,47:0,68 мкФ между точкой подключения резистора R4 к выводу 6 ОУ и резистором R5, подключить параллельно стабилитрону VD1 подстроечный резистор сопротивлением 200:220 кОм, с помощью которого «вывесить» середину модуляционной характеристики варикапной матрицы.

Плата смонтированного передатчика может быть расположена в его корпусе как горизонтально, так и вертикально. Конденсатор С15 установлен со стороны печатных дорожек. Верхний (по схеме) вывод конденсатора С17 припаян непосредственно к виткам катушки L4. Катушка L2 для обеспечения симметричности мотается двойным проводом, затем, начало одного провода соединяется с концом другого. В статье присутствуют названия зарубежных транзисторов, которые остаются от импортной аппаратуры, имеются в продаже, парадокс: порой зарубежный транзистор найти легче, чем отечественный, да и стоит первый дешевле, чем последний. При желании эксплуатировать передатчик в большом диапазоне питающих напряжений, следует отказаться от светодиода HL1, подобрав заново сопротивление резистора R17, ввести разделительный конденсатор ёмкостью 0,47:0,68 мкФ между точкой подключения резистора R4 к выводу 6 ОУ и резистором R5, подключить параллельно стабилитрону VD1 подстроечный резистор сопротивлением 200:220 кОм, с помощью которого «вывесить» середину модуляционной характеристики варикапной матрицы. Движок дополнительного подстроечного резистора должен быть подключен к точке соединения R5C4R6. Смещение на базу транзистора VT1 можно также подать с резистивного делителя напряжения, позволяющего работать в большем диапазоне питающих напряжений, с более стабильной рабочей точкой. Для прецизионной работы ЧМ модулятора в цепь стабилитрона VD1 может оказаться полезным включение стабилизатора тока, например из [ 2 ]. Последнее можно объяснить желанием получить очень малое изменение напряжения питания, в пределах стабилизационной характеристики: у параметрического стабилизатора на стабилитроне это — 30:40 мВ, у стабилизатора тока — 1…2 мВ. Практически, схема на Рис. 1 из [ 2 ] включается вместо R17, транзистор КП303Е, резистор сопротивлением 100:150 Ом (подбирается по номинальному току стабилизации стабилитрона VD1).

Движок дополнительного подстроечного резистора должен быть подключен к точке соединения R5C4R6. Смещение на базу транзистора VT1 можно также подать с резистивного делителя напряжения, позволяющего работать в большем диапазоне питающих напряжений, с более стабильной рабочей точкой. Для прецизионной работы ЧМ модулятора в цепь стабилитрона VD1 может оказаться полезным включение стабилизатора тока, например из [ 2 ]. Последнее можно объяснить желанием получить очень малое изменение напряжения питания, в пределах стабилизационной характеристики: у параметрического стабилизатора на стабилитроне это — 30:40 мВ, у стабилизатора тока — 1…2 мВ. Практически, схема на Рис. 1 из [ 2 ] включается вместо R17, транзистор КП303Е, резистор сопротивлением 100:150 Ом (подбирается по номинальному току стабилизации стабилитрона VD1).

Если от передатчика не требуется полная мощность, то можно обойтись и без оконечного каскада, подсоединив антенну через ФНЧ C24L8C25 к коллектору транзистора VT4 или присоединить антенну к отводу катушки L5 (не более 1:1,5 витка от её «холодного» конца), сохранив конденсатор С20, правый (по схеме) вывод которого подключается к общему проводу: получаем экономичный передатчик карманного типа, который может сослужить добрую службу при, например, настройке антенн. При самовозбуждении передатчика, как было уже указано выше, следует опустить монтаж ближе к фольге укоротить выводы деталей до минимальной разумной длины, у деталей, устанавливаемых вертикально, нижний вывод, ближний к плате должен быть «горячим» по РЧ, развязывающие конденсаторы должны быть РЧ типов и иметь ёмкость 1000:68000 пФ. Как видно из принципиальной схемы, передатчик состоит как бы из двух частей, относительно катушек L1 и L2: кварцевого генератора с ЧМ модулятором и микрофонным усилителем и умножителя частоты с двухкаскадным усилителем мощности. Такое построение позволяет конструктору использовать части передатчика по блочному принципу, заменяя на однотипные, по собственному усмотрению. Относительно указанной «точки пересечения» (L1 и L2) можно произвести «размножение» — использовать несколько кварцевых генераторов с общим микрофонным усилителем, удвоителем частоты и усилителем мощности — мера, когда требуется несколько (до пяти) каналов на передачу с переключением их по постоянному току, при этом потребуется столько катушек L1, сколько используется кварцевых генераторов.

При самовозбуждении передатчика, как было уже указано выше, следует опустить монтаж ближе к фольге укоротить выводы деталей до минимальной разумной длины, у деталей, устанавливаемых вертикально, нижний вывод, ближний к плате должен быть «горячим» по РЧ, развязывающие конденсаторы должны быть РЧ типов и иметь ёмкость 1000:68000 пФ. Как видно из принципиальной схемы, передатчик состоит как бы из двух частей, относительно катушек L1 и L2: кварцевого генератора с ЧМ модулятором и микрофонным усилителем и умножителя частоты с двухкаскадным усилителем мощности. Такое построение позволяет конструктору использовать части передатчика по блочному принципу, заменяя на однотипные, по собственному усмотрению. Относительно указанной «точки пересечения» (L1 и L2) можно произвести «размножение» — использовать несколько кварцевых генераторов с общим микрофонным усилителем, удвоителем частоты и усилителем мощности — мера, когда требуется несколько (до пяти) каналов на передачу с переключением их по постоянному току, при этом потребуется столько катушек L1, сколько используется кварцевых генераторов. Можно также подключить к, например, одноканальному передатчику два усилителя мощности и питать через каждый свою антенну, например, в стеке, или направленные в разные стороны, для увеличения эффективности (вместо GP). Можно также использовать задающий генератор в составе радиостанции для работы через репитеры. Напряжение гетеродина (его роль, в данном случае, выполняет кварцевый гетеродин передатчика на VT1) через катушку связи (несколько витков поверх L1) подаётся на смеситель приёмника, который работает по принципу супергетеродина с низкой промежуточной частотой 600 кГц. Смеситель должен обеспечивать работу на второй гармонике гетеродина (техника прямого преобразования). Можно использовать принцип SYNTEX-72 с подачей напряжения одновременно на два смесителя [ 3 ]. Кстати, система SYNTEX-72 не даёт выигрыша в подавлении зеркального канала по ПЧ2 в частотном плане — это моя ошибка — XCUSE ! Но так как ПЧ «упрятана» дальше в схему радиоприёмного устройства за предлежащие контура и полосовые фильтры, всё-таки, зеркальный канал по ПЧ2 подавлен значительно лучше, чем при одинарном преобразовании с низкой ПЧ, когда используется обычный метод преобразования.

Можно также подключить к, например, одноканальному передатчику два усилителя мощности и питать через каждый свою антенну, например, в стеке, или направленные в разные стороны, для увеличения эффективности (вместо GP). Можно также использовать задающий генератор в составе радиостанции для работы через репитеры. Напряжение гетеродина (его роль, в данном случае, выполняет кварцевый гетеродин передатчика на VT1) через катушку связи (несколько витков поверх L1) подаётся на смеситель приёмника, который работает по принципу супергетеродина с низкой промежуточной частотой 600 кГц. Смеситель должен обеспечивать работу на второй гармонике гетеродина (техника прямого преобразования). Можно использовать принцип SYNTEX-72 с подачей напряжения одновременно на два смесителя [ 3 ]. Кстати, система SYNTEX-72 не даёт выигрыша в подавлении зеркального канала по ПЧ2 в частотном плане — это моя ошибка — XCUSE ! Но так как ПЧ «упрятана» дальше в схему радиоприёмного устройства за предлежащие контура и полосовые фильтры, всё-таки, зеркальный канал по ПЧ2 подавлен значительно лучше, чем при одинарном преобразовании с низкой ПЧ, когда используется обычный метод преобразования.