Как работает регулируемый активный режекторный фильтр. Какие преимущества дает регулировка добротности. Из каких элементов состоит схема фильтра. Каковы особенности настройки и применения.

Принцип работы регулируемого активного режекторного фильтра

Регулируемый активный режекторный фильтр представляет собой усовершенствованную схему обычного режекторного фильтра, позволяющую плавно изменять его добротность. Это дает возможность точно настраивать ширину полосы подавления без изменения центральной частоты режекции.

Основными элементами схемы являются:

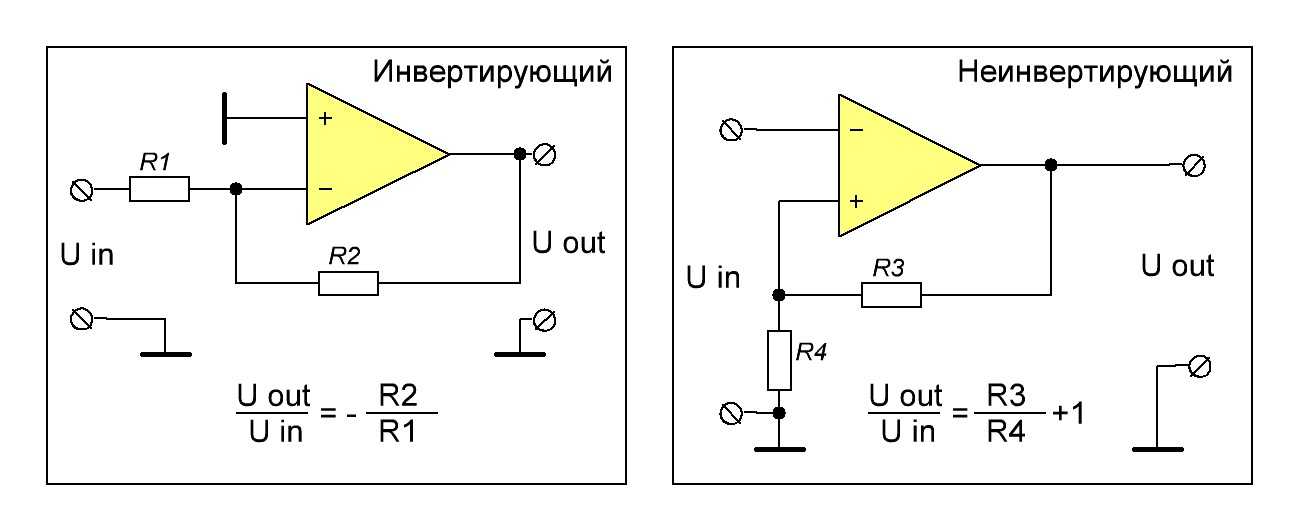

- Дифференциальный операционный усилитель

- Неинвертирующий режекторный фильтр второго порядка

- Резистивный делитель (потенциометр)

Принцип работы заключается в создании регулируемой положительной обратной связи, которая компенсирует снижение коэффициента передачи исходного режекторного фильтра вблизи частоты режекции. Это позволяет увеличить крутизну АЧХ и сузить полосу подавления.

Преимущества регулировки добротности режекторного фильтра

Возможность плавной регулировки добротности дает ряд важных преимуществ:

- Точная настройка ширины полосы подавления без изменения центральной частоты

- Адаптация характеристик фильтра под конкретную задачу

- Компенсация разброса параметров компонентов

- Оптимизация соотношения между подавлением помехи и искажением сигнала

Это делает регулируемый фильтр более универсальным и удобным в применении по сравнению с обычными режекторными фильтрами.

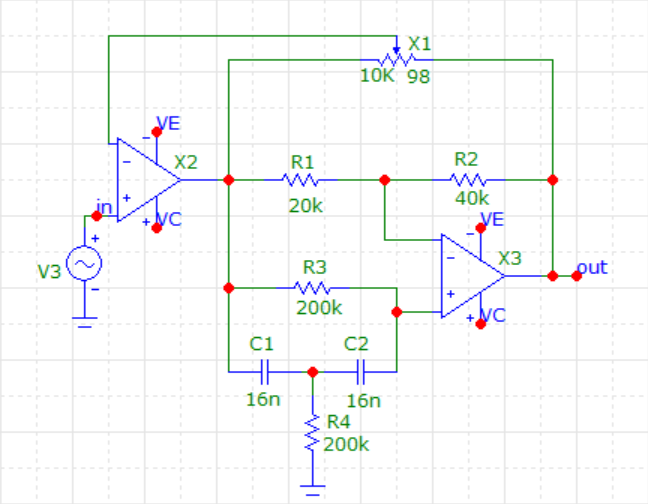

Схемотехника регулируемого активного режекторного фильтра

Рассмотрим основные элементы схемы регулируемого активного режекторного фильтра:

- Дифференциальный операционный усилитель — обеспечивает усиление и сложение сигналов

- Неинвертирующий режекторный фильтр второго порядка — создает основную АЧХ с режекцией

- Потенциометр — позволяет регулировать степень положительной обратной связи

Неинвертирующий вход операционного усилителя является входом всего фильтра. Выход подключен ко входу режекторного фильтра и одному концу потенциометра. Второй конец потенциометра соединен с выходом режекторного фильтра. Движок потенциометра подключен к инвертирующему входу операционного усилителя.

Особенности настройки регулируемого режекторного фильтра

При настройке регулируемого режекторного фильтра следует учитывать несколько важных моментов:

- Центральная частота режекции определяется параметрами исходного режекторного фильтра

- Добротность регулируется положением движка потенциометра

- Крайнее левое положение движка соответствует минимальной добротности

- При увеличении сопротивления правой части потенциометра добротность возрастает

- Слишком высокая добротность может привести к самовозбуждению схемы

Оптимальное положение движка подбирается экспериментально в зависимости от требуемой ширины полосы подавления.

Применение регулируемых режекторных фильтров

Регулируемые активные режекторные фильтры находят широкое применение в различных областях электроники и обработки сигналов:

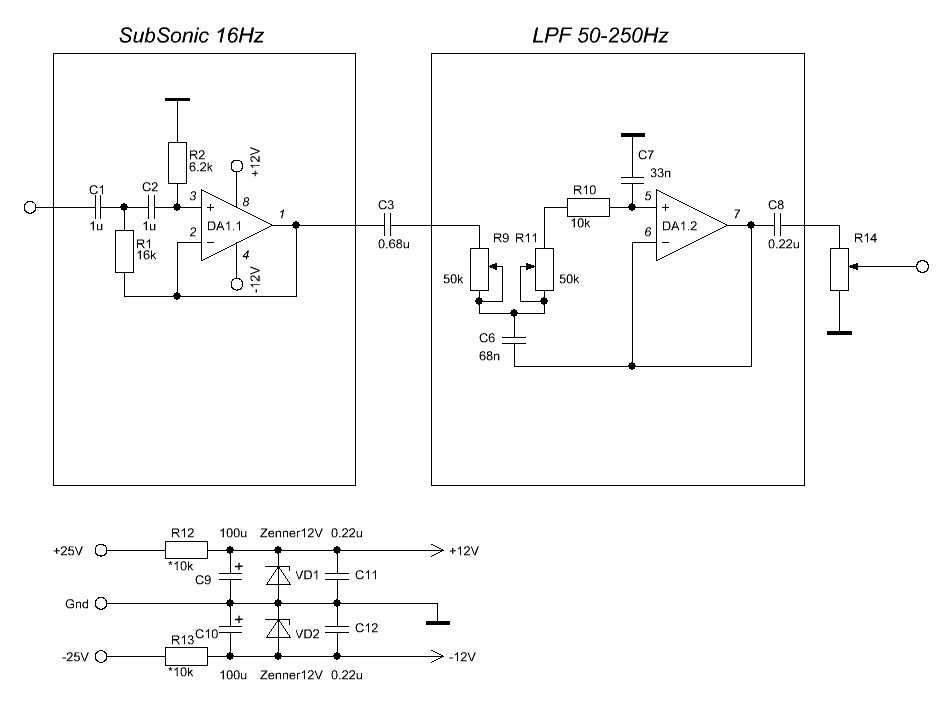

- Подавление сетевых наводок 50/60 Гц в измерительной аппаратуре

- Устранение узкополосных помех в системах связи

- Коррекция АЧХ в аудиотехнике

- Выделение полезных сигналов на фоне периодических помех

- Подавление паразитных резонансов в системах автоматического управления

Возможность точной настройки добротности делает такие фильтры незаменимыми во многих практических задачах.

Анализ работы схемы при различных положениях движка потенциометра

Рассмотрим, как работает схема регулируемого режекторного фильтра при разных положениях движка потенциометра:

- Крайнее левое положение:

- Выход ОУ соединен с инвертирующим входом

- ОУ работает как повторитель напряжения

- Добротность минимальна, равна исходной

- Среднее положение:

- На частоте режекции усиление ОУ равно 2

- Компенсируется спад АЧХ исходного фильтра

- Добротность значительно возрастает

- Правое положение:

- Максимальная положительная обратная связь

- Наибольшая добротность

- Возможно самовозбуждение схемы

При перемещении движка от левого края к правому добротность плавно увеличивается, сужая полосу подавления фильтра.

Практические рекомендации по применению регулируемых режекторных фильтров

При использовании регулируемых активных режекторных фильтров следует учитывать ряд практических аспектов:

- Выбирать операционный усилитель с достаточным усилением на рабочей частоте

- Использовать прецизионные компоненты в частотозадающих цепях

- Обеспечить хорошую экранировку для минимизации паразитных связей

- Применять многооборотные потенциометры для точной регулировки

- Контролировать форму выходного сигнала при высокой добротности

- При необходимости использовать каскадное включение нескольких фильтров

Соблюдение этих рекомендаций позволит максимально эффективно использовать преимущества регулируемых режекторных фильтров в практических схемах.

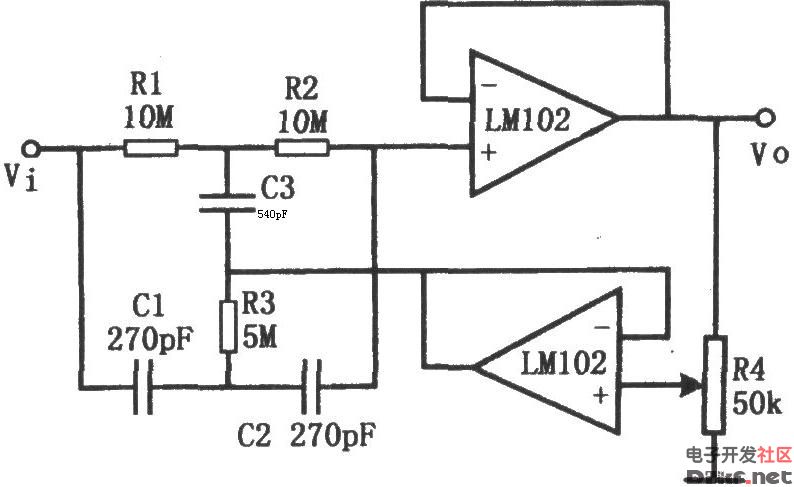

| Режекторный фильтр с регулируемой величиной добротности для подавления помехи от силовой сети (50 Гц) |

| Регулируемый активный режекторный фильтр

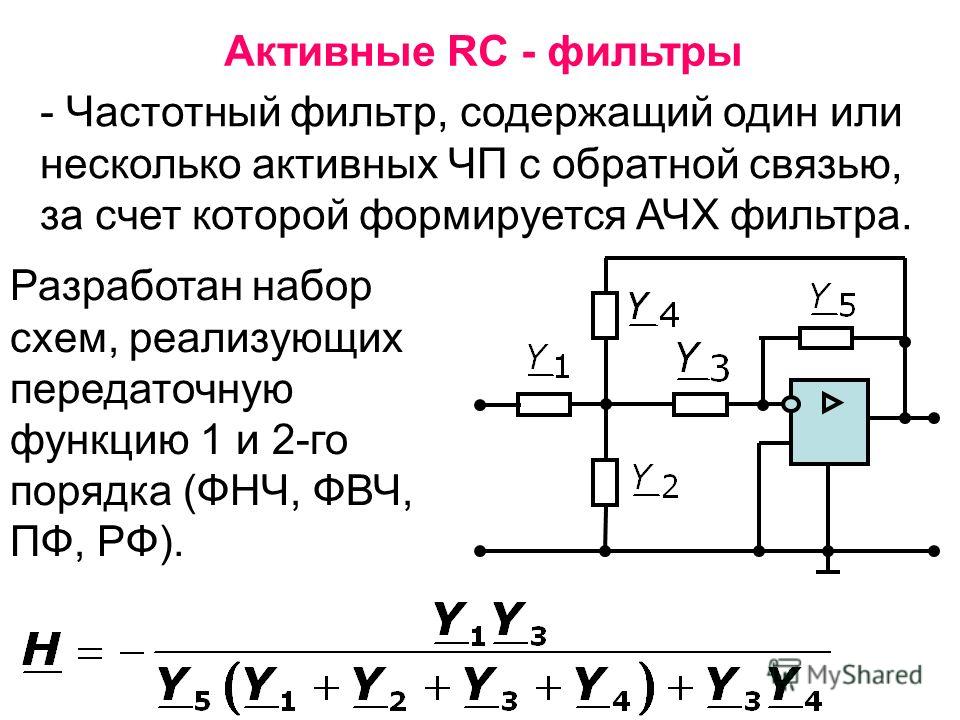

Заявляемое устройство относится к приборостроению, а именно к

частотноизбирательным средствам, и предназначено для использования в

устройствах фильтрации сигналов от помех на фиксированных частотах, в

частности сетевой частоты 50 или 60 Гц, а также в акустических системах

для устранения акустической “завязки” Для режекторных фильтров требуется, чтобы на частоте среза коэффициент передачи фильтра равнялся нулю.  Но на практике это условие бывает

трудновыполнимым. Для точной регулировки таких фильтров желательно

иметь возможность подстройки величины коэффициента добротности

независимо от величины коэффициента передачи Но на практике это условие бывает

трудновыполнимым. Для точной регулировки таких фильтров желательно

иметь возможность подстройки величины коэффициента добротности

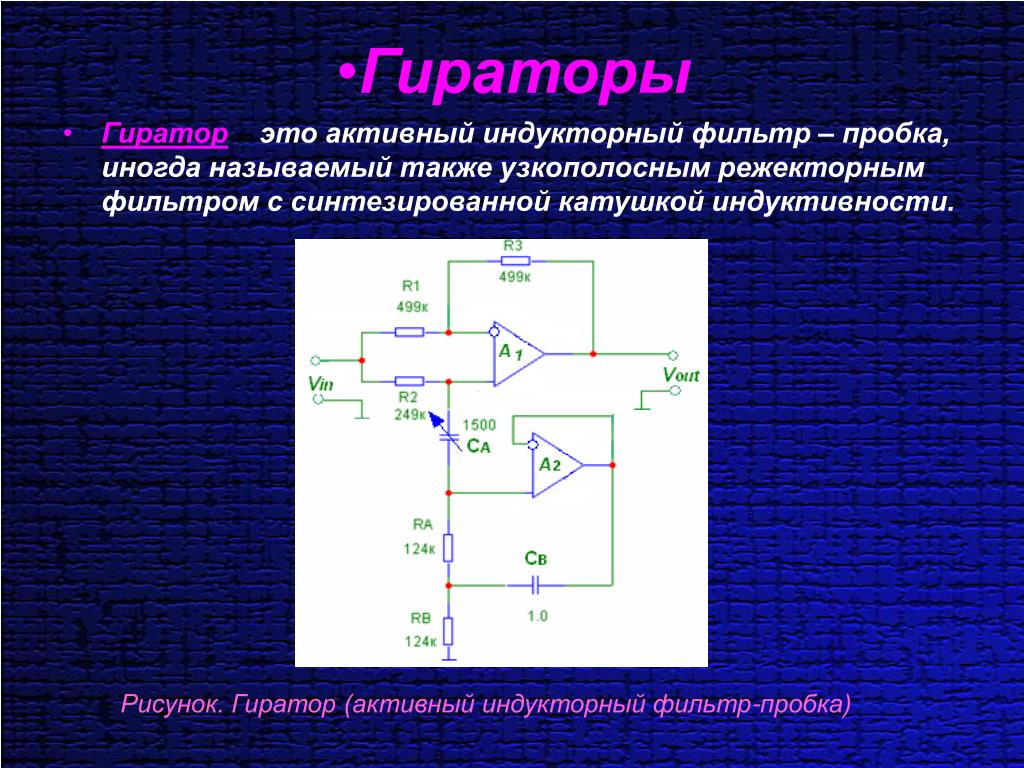

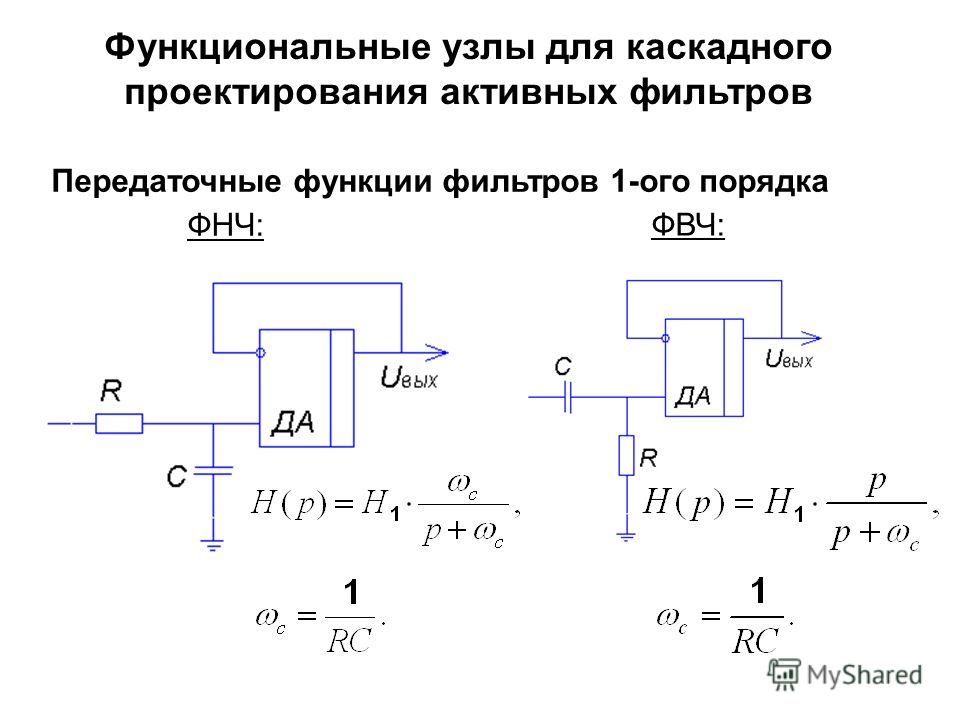

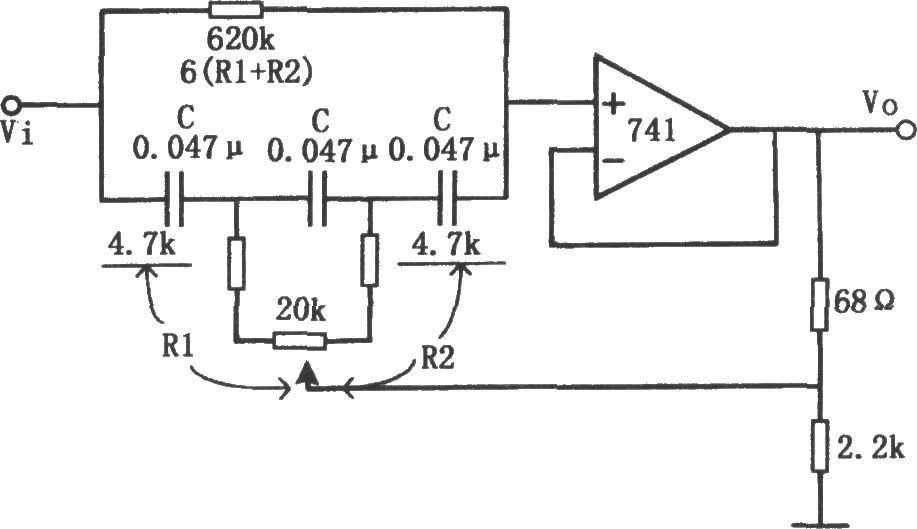

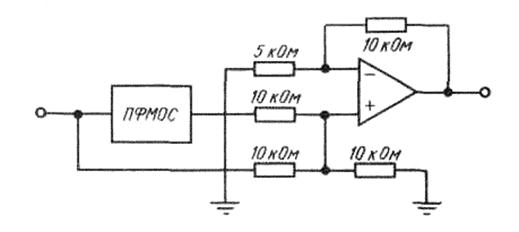

независимо от величины коэффициента передачиКоэффициент передачи или передаточная функция фильтра являются основными характеристиками, отражающими способность фильтра к частотной селективности Для исходного фильтра, который является неинвертирующим симметричным режекторным фильтром второго порядка, передаточная функция имеет вид где р = j×ω – оператор Лапласа, ω = 2×π×f – круговая частота режекции, Qисх – коэффициент добротности исходного фильтра, Nрф(р) – числитель передаточной функции, Dрф(р) – её знаменатель. При этом не учитывается, с помощью каких конкретно RC или LC звеньев обеспечивается селективность фильтра. Величина добротности Qисх = ω0 / ( ω2 – ω1 ) характеризует селективные свойства режекторного фильтра, во многих случаях бывает недостаточна и требуется увеличение добротности режекторного фильтра.  Каскадное включение двух режекторных фильтров с одинаковой добротностью не позволяет увеличить добротность , поскольку дает режекторный фильтр с более низкой добротностью, чем исходный. Из уровня техники известен РФ 2-го порядка с включением на вход исходного РФ дополнительного корректирующего фильтра, являющегося амплитудным корректором и имеющим частоту подьема усиления, совпадающего с частотой режекции. Каскадное (последовательного) включение звеньев фильтров [5], позволяет получить повышение добротности имеющегося исходного режекторного фильтра (РФ) за счет последовательного включения с ним корректирующего звена [1] , имеющего подьем коэффициента усиления на частоте режекции РФ. При последовательном включении амплитудного корректора с передаточной функцией (2) и исходного РФ (1) происходит компенсация низкодобротных полюсов знаменателя передаточной функции исходного РФ нулями числителя амплитудного корректора. При этом полиномом знаменателя РФ становится полином знаменателя амплитудного корректора, имеющего большую добротность, что и обеспечивает повышение добротности результирующего режекторного фильтра (3) (2) (3) Однако недостатком такого решения является необходимость использования дополнительных усилительных и реактивных элементов в частотно- избирательных цепях активного корректирующего фильтра, что усложняет и удорожает режекторный фильтр.  Практически невозможно оперативно регулировать добротность нового режекторного фильтра. Известны устройства РФ с повышением величины добротности за счет введение в исходный режекторный фильтр частотнонезависимой положительной обратной связи (ПОС) [ 3-5 ] в селективную цепь на основе Т или 2Т мостов. РФ с 2Т–мостом и частотно независимым резистивным делителем [4] позволяет регулировать добротность РФ, но компоненты 2Т–моста требуют тщательного подбора и поддержания точного значений номиналов резисторов и конденсаторов 2Т–моста, что также усложняет и удорожает производство РФ Такое повышение добротности за счет введения ПОС в частотноселективную цепь Т–моста не позволяет регулировать добротность РФ в процессе эксплуатации. Кроме того, использование положительной обратной связи повышает уровень шумов фильтра. Наиболее близким аналогом по совокупности существенных признаков к предлагаемому режекторному фильтру является режекторный фильтр по патенту США № 4 242 642 (МПК Н03F1/34, 1980) Схема этого режекторного фильтра содержит дифференциальный операционный усилитель, инвертирующий вход которого соединен с первым резистором, а также с первыми выводами второго и третьего резисторов, который образует резистивный делитель.  Схема прототипа приведена на фиг. 1. Достоинством этого режекторного фильтра являются: — исключение дополнительных реактивных элементов, усложняющих настройку фильтра, — использование только отрицательной обратной связи для подстройки величины добротности, Недостатком прототипа являются трудности оперативной регулировки величины добротности. Фиг.1. Схема режекторного фильтра-прототипа Фиг.2. Граф схемы режекторного фильтра-прототипа Определим передаточную функцию схемы режекторного фильтра-прототипа по

графу фиг. 2: Технический результат, на достижение которого направлено предлагаемое

техническое решение, заключается в повышении добротности исходного

режекторного фильтра (неинвертирующего симметричного второго порядка) с

обеспечением его оперативной подстройки путем регулировки одного

элемента, а также в исключении влияния изменения величины добротности на

коэффициент передачи фильтра на постоянном токе и в уменьшении общего

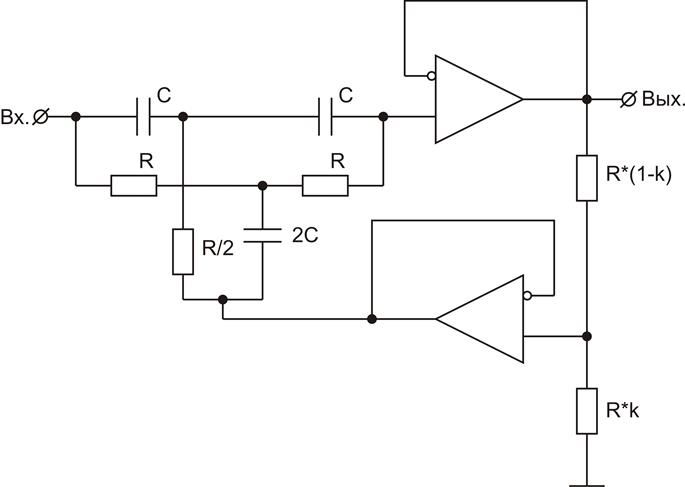

количества используемых в схеме элементов, что удешевляет устройство. Схема содержит дифференциальный операционный усилитель,

неинвертирующий режекторный фильтр второго порядка, резистивный

делитель, включённый между выходом и входом неинвертирующего

режекторного фильтра второго порядка, причём отвод резистивного

делителя подключен к инвертирующему входу дифференциального

операционного усилителя блок фильтрации 4,

зажим 1 являющийся его входом, который соединён с резистором 2 (R1),

другой конец резистора 2 соединён с инвертирующим входом 5

дифференциального операционного усилителя 8, а также с резисторами 3 (R2)

и 7 (R3). |

Полупроводниковая схемотехника

Полупроводниковая схемотехника

ОглавлениеПредисловие редактора переводаЧасть I. Основные положения 1. Пояснение применяемых величин 2. Пассивные RC- и LRC- цепи 2.1. ФИЛЬТР НИЖНИХ ЧАСТОТ 2.1.3. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ФРОНТА ИМПУЛЬСА И ЧАСТОТА СРЕЗА ФИЛЬТРА 2.2. ФИЛЬТР ВЕРХНИХ ЧАСТОТ 2.3. КОМПЕНСИРОВАННЫЙ ДЕЛИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ 2.4. ПАССИВНЫЙ ПОЛОСОВОЙ RC-ФИЛЬТР 2.5. МОСТ ВИНА-РОБИНСОНА 2.6.  ДВОЙНОЙ Т-ОБРАЗНЫЙ ФИЛЬТР ДВОЙНОЙ Т-ОБРАЗНЫЙ ФИЛЬТР2.7. КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР 3. Диоды 3.2. СТАБИЛИТРОНЫ 3.3. ВАРИКАПЫ 4. Транзистор и схемы на его основе 4.2. СХЕМА С ОБЩИМ ЭМИТТЕРОМ 4.2.2. НЕЛИНЕЙНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ 4.2.3. СХЕМА С ОБЩИМ ЭМИТТЕРОМ И ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ ПО ТОКУ 4.2.4. ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ПО НАПРЯЖЕНИЮ 4.2.5. УСТАНОВКА РАБОЧЕЙ ТОЧКИ 4.3. СХЕМА С ОБЩЕЙ БАЗОЙ 4.4. СХЕМА С ОБЩИМ КОЛЛЕКТОРОМ, ЭМИТТЕРНЫЙ ПОВТОРИТЕЛЬ 4.5. ТРАНЗИСТОР КАК ИСТОЧНИК СТАБИЛЬНОГО ТОКА 4.5.2. БИПОЛЯРНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 4.5.3. СХЕМА «ТОКОВОГО ЗЕРКАЛА» 4.6. СХЕМА ДАРЛИНГТОНА 4.7. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ 4.7.2. РЕЖИМ БОЛЬШОГО СИГНАЛА 4.7.3. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ С ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ ПО ТОКУ 4.7.4. НАПРЯЖЕНИЕ РАЗБАЛАНСА 4.8. ИЗМЕРЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ МАЛОМ СИГНАЛЕ 4.9. ШУМЫ ТРАНЗИСТОРА 4.10. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 5. Полевые транзисторы 5.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ МАЛЫХ СИГНАЛОВ 5.3.  ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ5.4. ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ 5.4.1. СХЕМА С ОБЩИМ ИСТОКОМ 5.4.2. СХЕМА С ОБЩИМ ЗАТВОРОМ 5.4.3. СХЕМА С ОБЩИМ СТОКОМ, ИСТОКОВЫЙ ПОВТОРИТЕЛЬ 5.5. ПОЛЕВОЙ ТРАНЗИСТОР КАК СТАБИЛИЗАТОР ТОКА 5.6. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ НА ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРАХ 5.7. ПОЛЕВОЙ ТРАНЗИСТОР В КАЧЕСТВЕ УПРАВЛЯЕМОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 6. Операционный усилитель 6.1. СВОЙСТВА ОПЕРАЦИОННОГО УСИЛИТЕЛЯ 6.2. ПРИНЦИП ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 6.3. НЕИНВЕРТИРУЮЩИЙ УСИЛИТЕЛЬ 6.4. ИНВЕРТИРУЮЩИЙ УСИЛИТЕЛЬ 7. Внутренняя структура операционных усилителей 7.2. ПРОСТЕЙШИЕ СХЕМЫ ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ 7.3. СТАНДАРТНАЯ СХЕМА ИНТЕГРАЛЬНОГО ОПЕРАЦИОННОГО УСИЛИТЕЛЯ 7.4. КОРРЕКЦИЯ ЧАСТОТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 7.4.2. ПОЛНАЯ ЧАСТОТНАЯ КОРРЕКЦИЯ 7.4.3. ПОДСТРАИВАЕМАЯ ЧАСТОТНАЯ КОРРЕКЦИЯ 7.4.4. СКОРОСТЬ НАРАСТАНИЯ 7.4.5. КОМПЕНСАЦИЯ ЕМКОСТНОЙ НАГРУЗКИ 7.5. ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ 8. Простейшие переключающие схемы 8.  1. ТРАНЗИСТОРНЫЙ КЛЮЧ 1. ТРАНЗИСТОРНЫЙ КЛЮЧ8.2. БИСТАБИЛЬНЫЕ РЕЛАКСАЦИОННЫЕ СХЕМЫ 8.2.2. ТРИГГЕР ШМИТТА 8.3. МОНОСТАБИЛЬНАЯ РЕЛАКСАЦИОННАЯ СХЕМА 8.4. НЕСТАБИЛЬНАЯ РЕЛАКСАЦИОННАЯ СХЕМА 9. Базовые логические схемы 9.1. ОСНОВНЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 9.2. СОСТАВЛЕНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 9.2.1. ТАБЛИЦА КАРНО 9.3. ПРОИЗВОДНЫЕ ОСНОВНЫХ ЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 9.4. СХЕМОТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 9.4.1. РЕЗИСТИВНО-ТРАНЗИСТОРНАЯ ЛОГИКА (РТЛ) 9.4.2. ДИОДНО-ТРАНЗИСТОРНАЯ ЛОГИКА (ДТЛ) 9.4.3. ТРАНЗИСТОРНО-ТРАНЗИСТОРНАЯ ЛОГИКА (ТТЛ) 9.4.4. ИНТЕГРАЛЬНАЯ ИНЖЕКЦИОННАЯ ЛОГИКА 9.4.5. ЭМИТТЕРНО-СВЯЗАННАЯ ЛОГИКА (ЭСЛ) 9.4.6. n-КАНАЛЬНАЯ МОП-ЛОГИКА 9.4.7. КОМПЛЕМЕНТАРНАЯ МОП-ЛОГИКА (КМОП) 9.4.8. ОБЗОР 9.4.9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ВЫХОДНЫХ КАСКАДОВ 9.5. ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ТРИГГЕРЫ 9.5.2. ТРИГГЕРЫ ТИПА M-S (MASTER-SLAVE) 9.5.3. ДИНАМИЧЕСКИЙ ТРИГГЕР 9.6. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ЗАПОМИНАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 9.6.2. ПОСТОЯННЫЕ ЗАПОМИНАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА (ПЗУ) 9.  6.3. ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ МАТРИЦЫ (ПЛМ) 6.3. ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ МАТРИЦЫ (ПЛМ)10. Оптоэлектронные приборы 10.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ФОТОМЕТРИИ 10.2. ФОТОРЕЗИСТОР 10.3. ФОТОДИОДЫ 10.4. ФОТОТРАНЗИСТОРЫ 10.5. СВЕТОДИОДЫ 10.6. ОПТРОНЫ Часть II. Применения 11. Линейные и нелинейные аналоговые вычислительные схемы 11.1. СХЕМА СУММИРОВАНИЯ 11.2. СХЕМЫ ВЫЧИТАНИЯ 11.2.2. СХЕМА ВЫЧИТАНИЯ НА ОПЕРАЦИОННОМ УСИЛИТЕЛЕ 11.3. БИПОЛЯРНОЕ УСИЛИТЕЛЬНОЕ ЗВЕНО 11.4. СХЕМЫ ИНТЕГРИРОВАНИЯ 11.4.1. ИНВЕРТИРУЮЩИЙ ИНТЕГРАТОР 11.4.2. ЗАДАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 11.4.3. СУММИРУЮЩИЙ ИНТЕГРАТОР 11.4.4. НЕИНВЕРТИРУЮЩИЙ ИНТЕГРАТОР 11.5. СХЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ 11.5.3. СХЕМА ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ С ВЫСОКИМ ВХОДНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ 11.6. РЕШЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 11.7. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 11.7.2. ЭКСПОНЕНТА 11.7.3. ВЫЧИСЛЕНИЕ СТЕПЕННЫХ ФУНКЦИЙ С ПОМОЩЬЮ ЛОГАРИФМОВ 11.7.4. ФУНКЦИИ SIN X И COS X 11.7.5. ПЕРЕСТРАИВАЕМЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ 11.  8. АНАЛОГОВЫЕ СХЕМЫ УМНОЖЕНИЯ 8. АНАЛОГОВЫЕ СХЕМЫ УМНОЖЕНИЯ11.8.2. УМНОЖЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ЛОГАРИФМИЧЕСКИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ 11.8.3. СХЕМА УМНОЖЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЮЩАЯ ИЗМЕНЕНИЕ КРУТИЗНЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНЗИСТОРОВ 11.8.4. СХЕМА УМНОЖЕНИЯ С ИЗОЛИРОВАННЫМИ ЗВЕНЬЯМИ 11.8.5. БАЛАНСИРОВКА СХЕМ УМНОЖЕНИЯ 11.8.6. СХЕМЫ ЧЕТЫРЕХКВАДРАНТНОГО УМНОЖЕНИЯ 11.8.7. ПРИМЕНЕНИЕ СХЕМЫ УМНОЖЕНИЯ ДЛЯ ДЕЛЕНИЯ И ИЗВЛЕЧЕНИЯ КВАДРАТНЫХ КОРНЕЙ 11.9. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ КООРДИНАТ 11.9.2. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ДЕКАРТОВЫХ КООРДИНАТ В ПОЛЯРНЫЕ 12. Управляемые источники и схемы преобразования полного сопротивления 12.1. ИСТОЧНИКИ НАПРЯЖЕНИЯ, УПРАВЛЯЕМЫЕ НАПРЯЖЕНИЕМ 12.2. ИСТОЧНИКИ НАПРЯЖЕНИЯ, УПРАВЛЯЕМЫЕ ТОКОМ 12.3. ИСТОЧНИКИ ТОКА, УПРАВЛЯЕМЫЕ НАПРЯЖЕНИЕМ 12.3.2. ИСТОЧНИКИ ТОКА С ЗАЗЕМЛЕННОЙ НАГРУЗКОЙ 12.3.3. ЭТАЛОННЫЕ ИСТОЧНИКИ ТОКА НА ТРАНЗИСТОРАХ 12.3.4. ПЛАВАЮЩИЕ ИСТОЧНИКИ ТОКА 12.4. ИСТОЧНИКИ ТОКА, УПРАВЛЯЕМЫЕ ТОКОМ 12.5. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ (NIC) 12.6. ГИРАТОР 12.  7. ЦИРКУЛЯТОР 7. ЦИРКУЛЯТОР13. Активные фильтры 13.1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ФИЛЬТРОВ НИЖНИХ ЧАСТОТ 13.1.1. ФИЛЬТР БАТТЕРВОРТА 13.1.2. ФИЛЬТР ЧЕБЫШЕВА 13.1.3. ФИЛЬТРЫ БЕССЕЛЯ 13.1.4. ОБОБЩЕННОЕ ОПИСАНИЕ ФИЛЬТРОВ 13.2. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НИЖНИХ ЧАСТОТ В ВЕРХНИЕ 13.3. РЕАЛИЗАЦИЯ ФИЛЬТРОВ НИЖНИХ И ВЕРХНИХ ЧАСТОТ ПЕРВОГО ПОРЯДКА 13.4. РЕАЛИЗАЦИЯ ФИЛЬТРОВ НИЖНИХ И ВЕРХНИХ ЧАСТОТ ВТОРОГО ПОРЯДКА 13.4.2. ФИЛЬТР СО СЛОЖНОЙ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ 13.4.3. ФИЛЬТР С ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ 13.4.4. ФИЛЬТР НИЖНИХ ЧАСТОТ С ОМИЧЕСКОЙ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ 13.5. РЕАЛИЗАЦИЯ ФИЛЬТРОВ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ ЧАСТОТ БОЛЕЕ ВЫСОКОГО ПОРЯДКА 13.6. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФИЛЬТРА НИЖНИХ ЧАСТОТ В ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР 13.6.1. ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР ВТОРОГО ПОРЯДКА 13.6.2. ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКА 13.7. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛОСОВЫХ ФИЛЬТРОВ ВТОРОГО ПОРЯДКА 13.7.2. ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР СО СЛОЖНОЙ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ 13.7.3. ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР С ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ 13.  7.4. ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР С ОМИЧЕСКОЙ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ 7.4. ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР С ОМИЧЕСКОЙ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ13.8. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФИЛЬТРОВ НИЖНИХ ЧАСТОТ В ЗАГРАЖДАЮЩИЕ ПОЛОСОВЫЕ ФИЛЬТРЫ 13.9. РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАГРАЖДАЮЩИХ ФИЛЬТРОВ ВТОРОГО ПОРЯДКА 13.9.1. ЗАГРАЖДАЮЩИЙ LRC-ФИЛЬТР 13.9.2. АКТИВНЫЙ ЗАГРАЖДАЮЩИЙ ФИЛЬТР С ДВОЙНЫМ Т-ОБРАЗНЫМ МОСТОМ 13.9.3. АКТИВНЫЙ ЗАГРАЖДАЮЩИЙ ФИЛЬТР С МОСТОМ ВИНА-РОБИНСОНА 13.10. ФАЗОВЫЙ ФИЛЬТР 13.10.2. РЕАЛИЗАЦИЯ ФАЗОВОГО ФИЛЬТРА ПЕРВОГО ПОРЯДКА 13.10.3. РЕАЛИЗАЦИЯ ФАЗОВОГО ФИЛЬТРА ВТОРОГО ПОРЯДКА 13.11. ПЕРЕСТРАИВАЕМЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР 14. Широкополосные усилители 14.1. ЗАВИСИМОСТЬ КОЭФФИЦИЕНТА УСИЛЕНИЯ ПО ТОКУ ОТ ЧАСТОТЫ 14.2. ВЛИЯНИЕ ВНУТРЕННИХ ЕМКОСТЕЙ ТРАНЗИСТОРА И ЕМКОСТЕЙ МОНТАЖА 14.3. КАСКОДНАЯ СХЕМА 14.4. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ КАК ШИРОКОПОЛОСНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ 14.5. СИММЕТРИЧНЫЙ ШИРОКОПОЛОСНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ 14.5.2. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ С ИНВЕРТОРОМ 14.5.3. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ С КОМПЛЕМЕНТАРНОЙ КАСКОДНОЙ СХЕМОЙ 14.5.  4. ДВУХТАКТНЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ 4. ДВУХТАКТНЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ14.6. ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ПОВТОРИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ 14.6.2. ДВУХТАКТНЫЙ ЭМИТТЕРНЫЙ ПОВТОРИТЕЛЬ 14.7. ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ 15. Усилители мощности 15.1. ЭМИТТЕРНЫЙ ПОВТОРИТЕЛЬ КАК УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ 15.2. КОМПЛЕМЕНТАРНЫЙ ЭМИТТЕРНЫЙ ПОВТОРИТЕЛЬ 15.2.2. КОМПЛЕМЕНТАРНЫЙ ЭМИТТЕРНЫЙ ПОВТОРИТЕЛЬ В РЕЖИМЕ AB 15.2.3. СПОСОБЫ ЗАДАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ СМЕЩЕНИЯ 15.3. СХЕМЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ТОКА 15.4. КОМПЛЕМЕНТАРНЫЙ ЭМИТТЕРНЫЙ ПОВТОРИТЕЛЬ ПО СХЕМЕ ДАРЛИНГТОНА 15.5. РАСЧЕТ МОЩНОГО ОКОНЕЧНОГО КАСКАДА 15.6. СХЕМЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ 15.7. ПОВЫШЕНИЕ НАГРУЗОЧНОЙ СПОСОБНОСТИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ 16. Источники питания 16.1. СВОЙСТВА СЕТЕВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ 16.2. ВЫПРЯМИТЕЛИ 16.2.1. ОДНОПОЛУПЕРИОДНЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ 16.2.2. МОСТОВОЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ 16.2.3. МОСТОВОЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ ДВУХ СИММЕТРИЧНЫХ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗЕМЛИ ВЫХОДНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ 16.3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ 16.  3.2. СХЕМА С РЕГУЛИРУЮЩИМ УСИЛИТЕЛЕМ 3.2. СХЕМА С РЕГУЛИРУЮЩИМ УСИЛИТЕЛЕМ16.3.3. ИНТЕГРАЛЬНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ 16.3.4. СТАБИЛИЗАТОР С МАЛЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ ПОТЕРЬ 16.3.5. СТАБИЛИЗАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЙ, СИММЕТРИЧНЫХ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗЕМЛИ 16.3.6. СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ С ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ВЫВОДАМИ 16.3.7. ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ 16.3.8. ОКОНЕЧНЫЙ КАСКАД ЛАБОРАТОРНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ С БОЛЬШОЙ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТЬЮ 16.4. ПОЛУЧЕНИЕ ОПОРНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 16.4.2. ПОЛУЧЕНИЕ МАЛЫХ ОПОРНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ 16.5. ИМПУЛЬСНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ 16.5.2. ПЕРВИЧНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ 17. Аналоговые коммутаторы и компараторы 17.2. ЭЛЕКТРОННЫЕ КОММУТАТОРЫ 17.2.2. ДИОДНЫЙ КОММУТАТОР 17.2.3. КОММУТАТОР НА БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРАХ 17.3. АНАЛОГОВЫЕ КОММУТАТОРЫ НА БАЗЕ ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ 17.3.2. КОММУТАТОР НА ПОЛЕВОМ ТРАНЗИСТОРЕ С ПЕРЕМЕНОЙ ЗНАКА ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 17.3.3. КОММУТАТОР НА БАЗЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УСИЛИТЕЛЯ 17.4. АНАЛОГОВЫЕ КОММУТАТОРЫ С ПАМЯТЬЮ 17.5. КОМПАРАТОРЫ 17.  5.2. КОМПАРАТОР С ПРЕЦИЗИОННЫМ ВЫХОДНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ 5.2. КОМПАРАТОР С ПРЕЦИЗИОННЫМ ВЫХОДНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ17.5.3. ДВУХПОРОГОВЫЙ КОМПАРАТОР 17.6. ТРИГГЕР ШМИТТА 17.6.1. ИНВЕРТИРУЮЩИЙ ТРИГГЕР ШМИТТА 17.6.2. НЕИНВЕРТИРУЮЩИЙ ТРИГГЕР ШМИТТА 17.6.3. ПРЕЦИЗИОННЫЙ ТРИГГЕР ШМИТТА 18. Генераторы сигналов 18.1. LC-ГЕНЕРАТОРЫ 18.1.2. ГЕНЕРАТОР С ТРАНСФОРМАТОРНОЙ СВЯЗЬЮ (СХЕМА МАЙССНЕРА) 18.1.3. ТРЕХТОЧЕЧНАЯ СХЕМА С ИНДУKТИВНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ (СХЕМА ХАРТЛИ) 18.1.4. ТРЕХТОЧЕЧНАЯ СХЕМА С ЕМКОСТНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ (СХЕМА КОЛПИТЦА) 18.1.5. LC-ГЕНЕРАТОР С ЭМИТТЕРНОЙ СВЯЗЬЮ 18.1.6. ДВУХТАКТНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ 18.2. КВАРЦЕВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ 18.2.1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КВАРЦЕВОГО РЕЗОНАТОРА 18.2.2. КВАРЦЕВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ С LC-КОЛЕБАТЕЛЬНЫМ КОНТУРОМ 18.2.3. КВАРЦЕВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ БЕЗ LC-КОНТУРА 18.3. СИНУСОИДАЛЬНЫЕ RC-ГЕНЕРАТОРЫ 18.3.2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ СИНУСОИДАЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ 18.4. ГЕНЕРАТОРЫ СИГНАЛОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФОРМЫ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ) 18.4.2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР С УПРАВЛЯЕМОЙ ЧАСТОТОЙ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА 18.  4.3. ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР 4.3. ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР18.5. МУЛЬТИВИБРАТОРЫ 18.5.1. НИЗКОЧАСТОТНЫЕ МУЛЬТИВИБРАТОРЫ 18.5.2. ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ МУЛЬТИВИБРАТОРЫ 19. Комбинационные логические схемы 19.1. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ КОДОВ 19.1.2. ДВОИЧНО-ДЕСЯТИЧНЫЕ КОДЫ 19.1.3. КОД ГРЕЯ 19.2. МУЛЬТИПЛЕКСОР И ДЕМУЛЬТИПЛЕКСОР 19.3. КОМБИНАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО СДВИГА 19.4. КОМПАРАТОРЫ 19.5. СУММАТОРЫ 19.5.1. ПОЛУСУММАТОР 19.5.2. ПОЛНЫЙ СУММАТОР 19.5.3. СУММАТОРЫ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ ПЕРЕНОСОМ 19.5.4. СЛОЖЕНИЕ ДВОИЧНО-ДЕСЯТИЧНЫХ ЧИСЕЛ 19.5.5. ВЫЧИТАНИЕ 19.5.6. СЛОЖЕНИЕ ЧИСЕЛ С ЛЮБЫМИ ЗНАКАМИ 19.6. УМНОЖИТЕЛИ 19.7. ЦИФРОВЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 20. Интегральные схемы со структурами последовательностного типа 20.1. ДВОИЧНЫЕ СЧЕТЧИКИ 20.1.1. АСИНХРОННЫЙ (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ) СЧЕТЧИК 20.1.2. СИНХРОННЫЙ (ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ) СЧЕТЧИК 20.2. ДВОИЧНО-ДЕСЯТИЧНЫЙ СЧЕТЧИК В КОДЕ 8421 20.2.1. АСИНХРОННЫЙ ДВОИЧНО-ДЕСЯТИЧНЫЙ СЧЕТЧИК 20.2.  2. СИНХРОННЫЙ ДВОИЧНО-ДЕСЯТИЧНЫЙ СЧЕТЧИК 2. СИНХРОННЫЙ ДВОИЧНО-ДЕСЯТИЧНЫЙ СЧЕТЧИК20.3. СЧЕТЧИК С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ 20.4. РЕГИСТРЫ СДВИГА 20.4.2. КОЛЬЦЕВОЙ РЕГИСТР 20.4.3. РЕГИСТР СДВИГА С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ ВВОДОМ 20.4.4. РЕГИСТР СДВИГА С ПЕРЕКЛЮЧАЕМЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ СДВИГА 20.5. ПОЛУЧЕНИЕ ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 20.6. ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА АСИНХРОННОГО СИГНАЛА 20.6.2. СИНХРОНИЗАЦИЯ ИМПУЛЬСОВ 20.6.3. СИНХРОННЫЙ ОДНОВИБРАТОР 20.6.4. СИНХРОННЫЙ ДЕТЕКТОР ИЗМЕНЕНИЙ 20.6.5. СИНХРОННЫЙ ТАКТОВЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 20.7. СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТНЫХ СХЕМ 20.7.2. ПРИМЕР СИНТЕЗА ПЕРЕКЛЮЧАЕМОГО СЧЕТЧИКА 20.7.3. СОКРАЩЕНИЕ ЕМКОСТИ ПАМЯТИ 21. Микро-ЭВМ 21.1. ОСНОВНАЯ СТРУКТУРА МИКРО-ЭВМ 21.2. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ МИКРОПРОЦЕССОРА 21.3. НАБОР КОМАНД 21.4. ОТЛАДОЧНЫЕ СРЕДСТВА 21.5. ОБЗОР МИКРОПРОЦЕССОРОВ РАЗЛИЧНОГО ТИПА 21.6. МОДУЛЬНОЕ ПОСТРОЕНИЕ МИКРО-ЭВМ 21.7. ПЕРИФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА 21.7.1. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС 21.7.2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС 21.  7.3. ИНТЕРФЕЙС МАГИСТРАЛИ «ОБЩАЯ ШИНА» 7.3. ИНТЕРФЕЙС МАГИСТРАЛИ «ОБЩАЯ ШИНА»21.7.4. ПРОГРАММИРУЕМЫЙ СЧЕТЧИК 21.7.5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕРИФЕРИЙНЫХ МОДУЛЕЙ СЕМЕЙСТВА 8080 К МАГИСТРАЛЯМ СЕМЕЙСТВА 6800 21.7.6. ОБЗОР ПЕРИФЕРИЙНЫХ УСТРОЙСТВ 21.8. МИНИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 21.8.2. ОДНОКРИСТАЛЬНАЯ МИКРО-ЭВМ 22. Цифровые фильтры 22.1. ТЕОРЕМА О ДИСКРЕТИЗАЦИИ (ТЕОРЕМА О ВЫБОРКАХ) 22.1.2. ПРАКТИЧЕСКИЕ СООБРАЖЕНИЯ 22.2. ЦИФРОВАЯ ФУНКЦИЯ ПЕРЕДАЧИ ФИЛЬТРА 22.3. БИЛИНЕЙНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 22.4. РЕАЛИЗАЦИЯ ЦИФРОВЫХ ФИЛЬТРОВ 22.4.2. СТРУКТУРА ЦИФРОВЫХ ФИЛЬТРОВ ВТОРОГО ПОРЯДКА 22.4.3. ПРАКТИЧЕСКИЕ СООБРАЖЕНИЯ 23. Передача данных и индикация 23.1. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 23.2. ЗАЩИТА ДАННЫХ 23.2.2. КОД ХЕММИНГА 23.3. СТАТИЧЕСКИЕ ЦИФРОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 23.3.1. ДВОИЧНЫЕ ИНДИКАТОРЫ НА СВЕТОДИОДАХ 23.3.2. ДЕКАДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ 23.3.3. ИНДИКАЦИЯ В ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНОМ КОДЕ 23.4. МУЛЬТИПЛЕКСНЫЕ ИНДИКАТОРЫ 23.4.1. МНОГОРАЗРЯДНЫЕ 7-СЕГМЕНТНЫЕ ИНДИКАТОРЫ 23.4.2. МАТРИЦА ТОЧЕК 24.  Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи24.1. СХЕМОТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ЦА-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 24.1.2. ЦА-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С ПЕРЕКИДНЫМИ КЛЮЧАМИ 24.1.3. РЕЗИСТИВНАЯ МАТРИЦА ПОСТОЯННОГО ИМПЕДАНСА (МАТРИЦА ТИПА R-2R) 24.1.4. РЕЗИСТИВНАЯ МАТРИЦА ДЛЯ ДЕКАДНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 24.2. ПОСТРОЕНИЕ ЦА-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ С ЭЛЕКТРОННЫМИ КЛЮЧАМИ 24.2.2. ЦА-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С ТОКОВЫМИ КЛЮЧАМИ 24.3. ЦА-ПРЕОБРАЮВАТЕЛИ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ 24.3.2. ЦА-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ДЕЛЕНИЯ 24.3.3. ЦА-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ КАК ГЕНЕРАТОР ФУНКЦИЙ 24.4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АЦ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 24.5. ТОЧНОСТЬ АЦ-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 24.6. ПОСТРОЕНИЕ АЦ-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 25. Измерительные схемы 25.1. ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ 25.1.2. ИЗМЕРЕНИЕ РАЗНОСТИ ПОТЕНЦИАЛОВ 25.1.3. ИЗОЛИРОВАННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ 25.2. ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА 25.2.1. ИЗОЛИРОВАННЫЕ ОТ ЗЕМЛИ АМПЕРМЕТРЫ С МАЛЫМ ПАДЕНИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ 25.2.2. ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА ПРИ ВЫСОКОМ ПОТЕНЦИАЛЕ 25.3. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ 25.  3.2. ИЗМЕРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ЗНАЧЕНИЯ 3.2. ИЗМЕРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ЗНАЧЕНИЯ25.3.3. ИЗМЕРЕНИЕ АМПЛИТУДНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 25.3.4. СИНХРОННЫЙ ДЕТЕКТОР 26. Электронные регуляторы 26.2. ТИПЫ РЕГУЛЯТОРОВ 26.2.1. П-РЕГУЛЯТОР 26.2.2. ПИ-РЕГУЛЯТОР 26.2.3. ПРОПОРЦИОНАЛЬНО-ИНТЕГРАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР 26.2.4. НАСТРАИВАЕМЫЕ ПИД-РЕГУЛЯТОРЫ 26.3. УПРАВЛЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫМИ ОБЪЕКТАМИ 26.4. ОТСЛЕЖИВАЮЩАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ (АВТОПОДСТРОЙКА) 26.4.1. ЭЛЕМЕНТЫ ВЫБОРКИ-ХРАНЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ ФАЗОВОГО ДЕТЕКТОРА 26.4.2. СИНХРОННЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ В КАЧЕСТВЕ ФАЗОВОГО ДЕТЕКТОРА 26.4.3. ЧАСТОТНО-ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ФАЗОВЫЙ ДЕТЕКТОР 26.4.4. ФАЗОВЫЙ ДЕТЕКТОР С ПРОИЗВОЛЬНО УВЕЛИЧИВАЕМЫМ ДИАПАЗОНОМ ИЗМЕРЕНИЙ 26.4.5. ФАЗОРЕГУЛЯТОР В КАЧЕСТВЕ ПЕРЕМНОЖИТЕЛЯ ЧАСТОТ |

Расчет схемы режекторного фильтра — Wira Electrical

Обучение проектированию схемы узкополосного фильтра не сильно отличается от проектирования схемы полосового режекторного фильтра. Режекторный фильтр — это один из типов полосового режекторного фильтра, поэтому они имеют схожие операции фильтрации.

Режекторный фильтр — это один из типов полосового режекторного фильтра, поэтому они имеют схожие операции фильтрации.

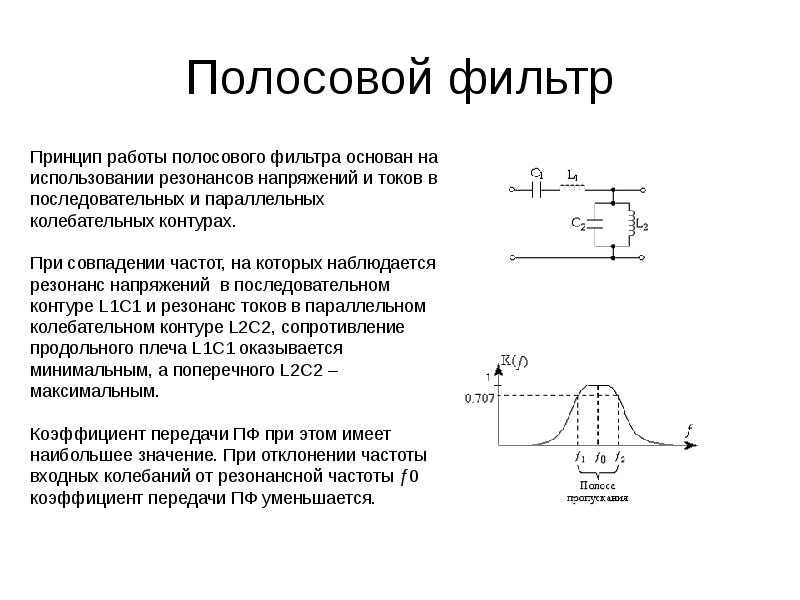

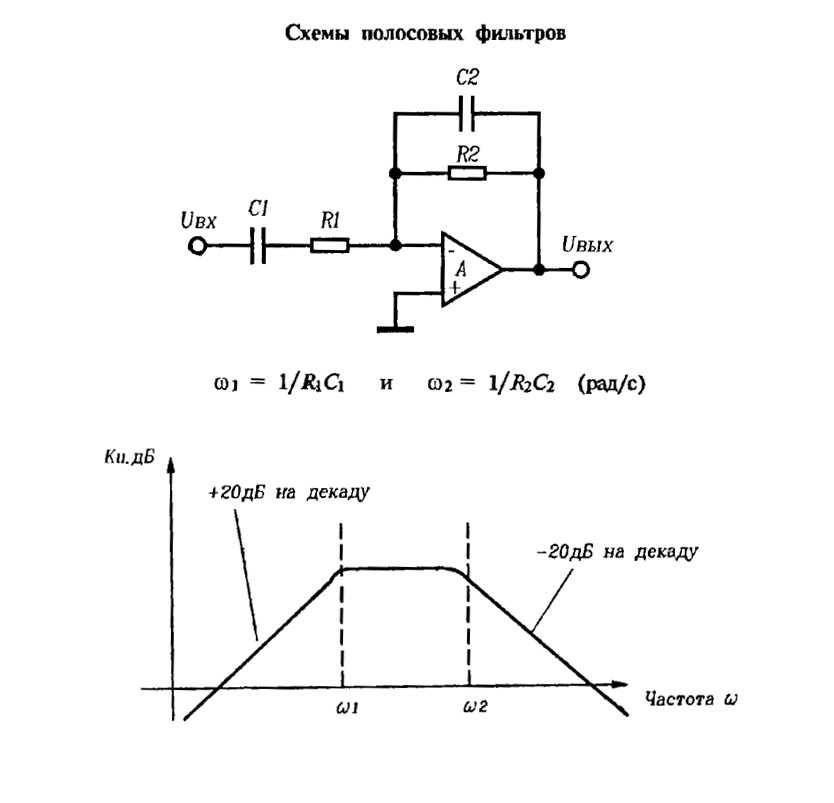

Перед тем, как узнать о режекторном фильтре, не помешает немного узнать о полосовом режекторном фильтре, так как он нам очень поможет.

Как и его название, полосовой заградительный фильтр представляет собой фильтр для фильтрации определенной полосы частот. Другими словами, этот фильтр способен блокировать определенный диапазон частот для прохождения в следующую часть схемы.

Этот частотно-селективный фильтр противоположен полосовому фильтру, который пропускает только определенный диапазон частот к следующей части цепи.

Этот фильтр является фильтром второго порядка, так же как и полосовой фильтр, имеющий две частоты среза: -3 дБ и точку половинной мощности. Этот частотный диапазон создает широкую полосу задерживания между двумя точками -3 дБ.

Так как его характеристикой является блокирование определенного диапазона частот, этот фильтр также известен под своим вторым названием, Band Reject Filter. Заблокированный диапазон частот известен как полоса задерживания этого фильтра.

Заблокированный диапазон частот известен как полоса задерживания этого фильтра.

Этот фильтр используется для пропуска любой частоты от 0 Гц (сигнал постоянного тока) до первой частоты среза (f L ) и второй частоты среза (f H ) до более высоких частот. Любая частота между этими двумя частотами среза (f L и f H ) будет заблокирована или отфильтрована.

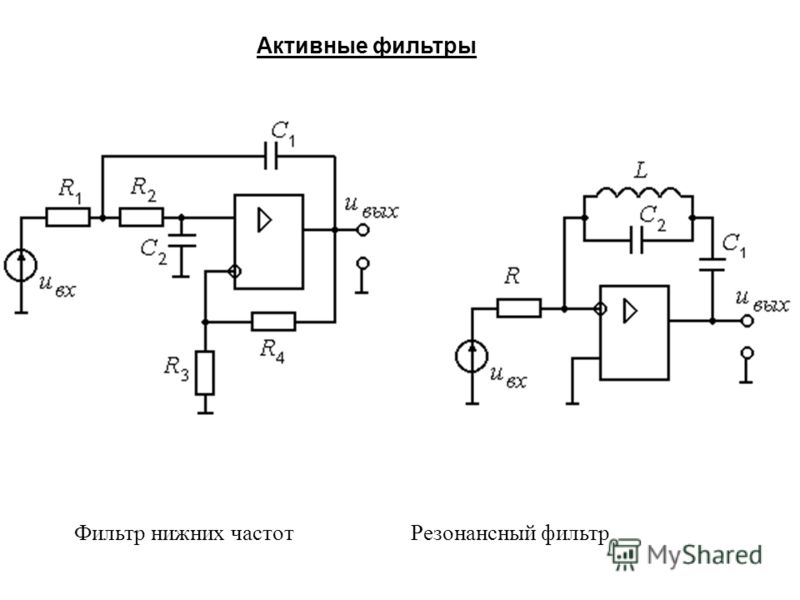

Еще одна полезная информация: мы можем легко сделать этот фильтр, объединив фильтр нижних частот и фильтр высоких частот. Таким образом мы можем отфильтровать «средний» частотный диапазон между частотами среза ФНЧ и ФВЧ.

Обратите внимание на приведенную ниже блок-схему для лучшего понимания.

Мы можем нарисовать их точную схему, чтобы показать разницу в конфигурации схем.

Во-первых, нам нужна схема фильтра нижних частот (ФНЧ).

Далее нам понадобится схема фильтра верхних частот (ФВЧ).

Наконец, мы объединим эти два с суммирующим усилителем.

Объединение этих трех в одну цепь дает

Поскольку мы объединили два фильтра, каждый из которых имеет собственную частоту среза, полосовой фильтр имеет две частоты среза. Любая частота в диапазоне между двумя частотами среза нашего BPF будет заблокирована.

См. приведенный ниже график.

Из графика выше можно сделать вывод, что полосовой фильтр имеет три граничные частоты:

- Низкая граничная частота (f L ) от ФНЧ,

- Верхняя граничная частота (f H ) из HPF и

- Центральная частота среза.

Две частоты прохода:

Частота одного блока:

Центральная частота нашего полосового режекторного фильтра может быть рассчитана по

на графике полосового фильтра выше вы можете видеть, что у нас есть эта «большая» полоса посередине. Мы можем сделать этот фильтр более узким, чтобы он работал точнее.

По сути, узкополосный режекторный фильтр представляет собой полосовой заграждающий фильтр с более узкой полосой заграждения, сильно ослабленный в несколько герц.

Другое название режекторного фильтра — узкополосный заградительный фильтр. Этот фильтр очень избирательно подходит к своей фильтрации, поэтому его можно использовать для выбора точной частоты, чтобы заблокировать ее от остальной части схемы.

Обратите внимание на график частотной характеристики ниже.

Имея в схеме этот фильтр, мы можем с гораздо большей точностью устранить любой частотный диапазон. Конечно, полагаясь на операционный усилитель, мы получим лучшие результаты, чтобы получить узкую метку и высокий уровень затухания.

Ширина нашей полосы режекции рассчитывается по селективности Q, поскольку мы вычисляем пик резонансной частоты цепи RLC.

Как проектировать режекторный фильтр

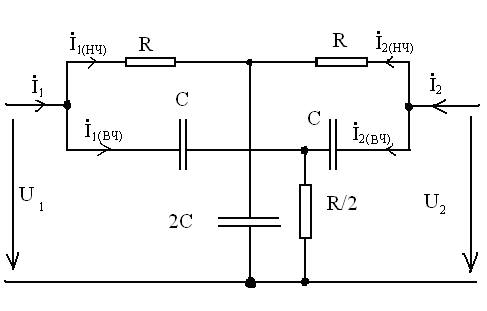

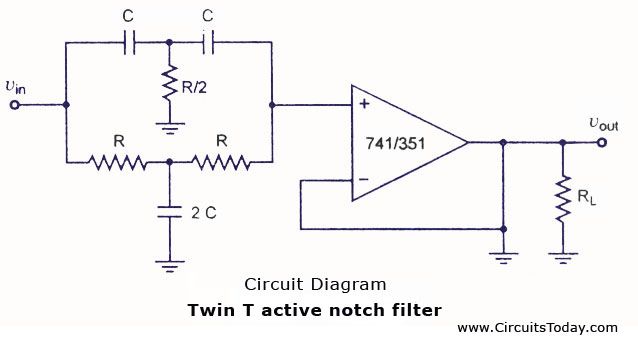

Теперь мы попробуем разобраться в конструкции режекторного фильтра. Наиболее распространенной конструкцией режекторного фильтра является двойной Т-образный режекторный фильтр. Как следует из названия, он использует пару параллельных Т-образных конфигураций, состоящих из ветвей RC.

Наиболее распространенной конструкцией режекторного фильтра является двойной Т-образный режекторный фильтр. Как следует из названия, он использует пару параллельных Т-образных конфигураций, состоящих из ветвей RC.

Как и то, что мы обсуждали выше, полосовой режекторный фильтр должен состоять из фильтра нижних частот и фильтра верхних частот. В приведенной выше конструкции режекторного фильтра верхняя половина является фильтром нижних частот, а нижняя половина — фильтром высоких частот.

- Фильтр нижних частот: верхняя T-конфигурация с резистором 2R и конденсатором C.

- Фильтр верхних частот: нижняя T-конфигурация с резистором R и конденсатором 2C.

Максимальное затухание или частоту режекции (fN) или частоту среза режекторного фильтра можно рассчитать по формуле

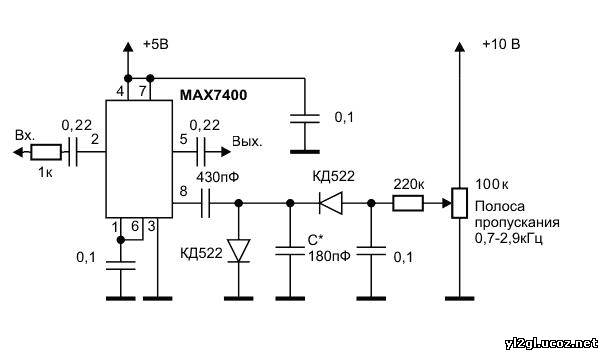

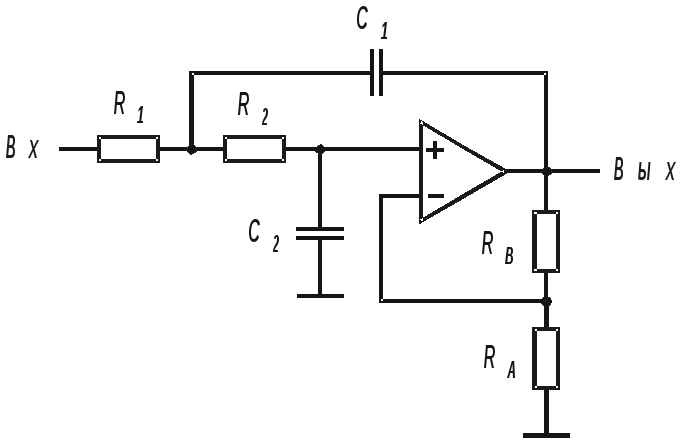

немного, чтобы иметь путь обратной связи. Мы делаем схему режекторного фильтра из двойного Т-фильтра и операционного усилителя вместе с его цепью обратной связи. Наша окончательная схема режекторного фильтра будет

Наша окончательная схема режекторного фильтра будет

Расчет схемы режекторного фильтра с обратной связью

Наша следующая задача — заставить эту «обратную связь» работать должным образом. Здесь мы можем использовать другой операционный усилитель для выполнения этой роли. Мы размещаем операционный усилитель сразу после цепи делителя напряжения, которая выступает в качестве входной клеммы обратной связи.

Теперь мы вычислим каждую переменную в схеме. Предположим, что мы хотим иметь:

- Центральную частоту режекции (f N ) на уровне 2 кГц.

- Полоса пропускания 3 дБ при 400 Гц.

Единственная известная переменная — это конденсатор с емкостью 1 мкФ (C), и этого нам достаточно, чтобы полностью решить другие параметры.

Теперь выполните приведенные ниже шаги расчета режекторного фильтра.

1. Расчет значения R при известном значении емкости 1 мкФ

2. Расчет селективного значения Q

3. Расчет значения обратной связи k.

Расчет значения обратной связи k.

4. Расчет резисторов R 3 и R 4

Предположим, что у нас есть R 4 с 1 кОм, тогда

5. Вычисление значения глубины выреза, измеренного в дБ

3 9, в каждую известную переменную. схема

Применение схемы режекторного фильтра

Несмотря на то, что схема узкополосного фильтра является особым типом полосового режекторного фильтра, она по-прежнему имеет множество применений, например:

- Сигнал в коммуникационной электронике искажается из-за к некоторым гармоникам (шум), что приводит к интерференции исходного сигнала с шумовым сигналом и приводит к выходной ошибке. Чтобы избавиться от этих нежелательных частот гармоник, используются режекторные фильтры.

- Музыканты используют эти фильтры в высококачественном аудиооборудовании, включая графические эквалайзеры, синтезаторы и акустические системы.

- Режекторные фильтры также используются в телефонных технологиях для повышения производительности интернет-услуг DSL и снижения шума телефонной линии (гармоник).

- В усилителях для электрогитар также часто используются режекторные фильтры. На самом деле электрогитара издает «гул» частотой 60 Гц. Затем, чтобы усилить сигнал, генерируемый гитарным усилителем, и сделать его лучшим оборудованием, этот фильтр используется для устранения этого «гула», подавляя 60 Гц. Кроме того, они используются в акустических приложениях, таких как усилители для басовых инструментов, мандолины и т. д.

- Кроме того, он используется в системах оптической связи. Рамановская спектроскопия является лучшей иллюстрацией. На конце оптического кабеля могут быть световые частоты, которые создают помехи и вызывают искажения светового луча. Затем узкополосные фильтры избавляются от этих искажений.

- Для уменьшения шума эти фильтры обычно используются при обработке изображений и сигналов.

- Кроме того, он используется для уменьшения статического электричества на радиоприемниках, которые часто используются в нашей повседневной жизни.

- Кроме того, эти фильтры используются в медицинской промышленности в биомедицинских инструментах, таких как ЭКГ, для удаления линий.

Обзор узкополосных фильтров

Режекторные фильтры практически не имеют затухания на всех других частотах и обеспечивают сильное затухание на одной частоте и вблизи нее. Для достижения глубокого режекторного фильтра в режекторных фильтрах используется параллельная цепь сопротивление-емкость (RC) с двумя Т-образными гранями. Возвращая часть выходного сигнала на соединение двух тройников, можно получить более высокие значения Q.

Соединение сопротивления и емкости в двух тройниках может быть подключено к центральной точке сети делителя напряжения, подключенной к выходному сигналу фильтра, чтобы сделать узкополосный режекторный фильтр более избирательным и с диапазоном значений добротности. На частоте режекции хорошо спроектированный режекторный фильтр может ослаблять сигналы более чем на -60 дБ.

На частоте режекции хорошо спроектированный режекторный фильтр может ослаблять сигналы более чем на -60 дБ.

При использовании для подавления или ослабления определенной частоты или содержания гармоник, создающих электрические помехи, такие как гудение сети внутри цепи, режекторные фильтры могут быть чрезвычайно разборчивыми.

операционный усилитель. Различия между конструкциями режекторных фильтров. Использование операционных усилителей

\$\начало группы\$

У меня есть вопрос о конструкции режекторных фильтров с использованием операционных усилителей, и я надеюсь, что вы сможете мне помочь.

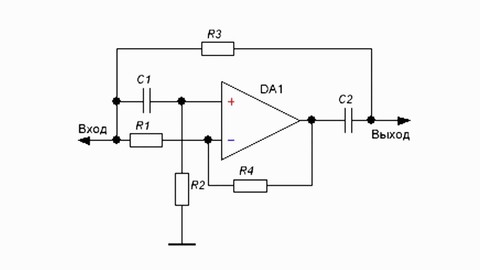

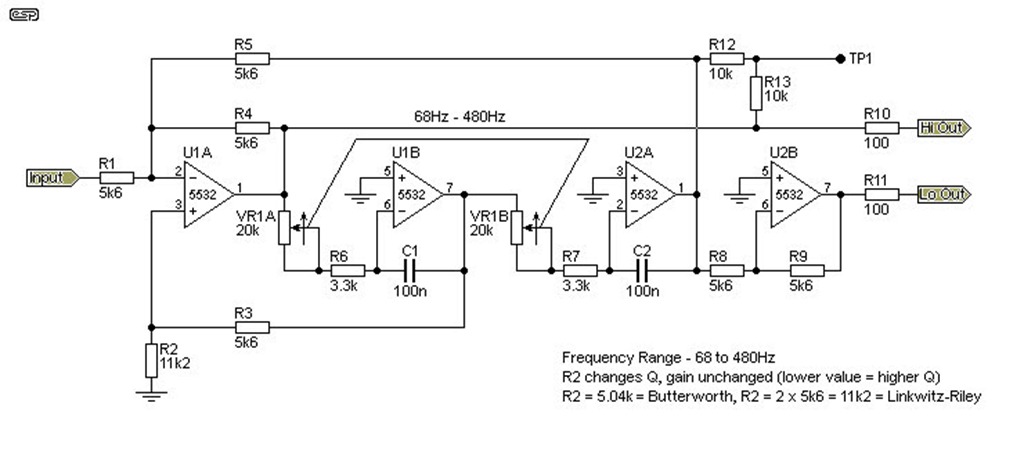

После этого руководства https://www.electronics-tutorials.ws/filter/band-stop-filter.html приведены примеры различных конструкций режекторных фильтров. Меня интересуют конструкции с использованием 1 и 2 ОУ:

Контур 1:

Контур 2:

Помимо того факта, что номиналы резисторов и конденсаторов были введены в схему 2, в чем разница между одним и двумя операционными усилителями , подключенными таким образом? Что A2 добавляет в схему? Это как-то связано с обратной связью, но я не уверен, как это влияет на схему.

В качестве примечания, я хотел бы узнать больше об этих элементах схемы и иметь возможность разобраться в них самостоятельно. Так что, если у вас есть какие-либо литературные предложения, пожалуйста, не стесняйтесь поделиться :).

- операционный усилитель

- фильтр

- схемотехника

\$\конечная группа\$

\$\начало группы\$

Эта конфигурация называется «Самозагрузочный двойной T-фильтр». Этот фильтр является активным режекторным фильтром. A1 OpAmp — это простой повторитель напряжения, который снижает выходное сопротивление. A2 — еще один повторитель напряжения, используемый для обратной связи. Использование повторителя напряжения на обратной связи заключается в том, что он не потребляет большой ток из цепи обратной связи делителя напряжения и просто подает напряжение обратной связи на фильтр. Это сделает отклик более ориентированным на нашу целевую частоту.

У Texas Instruments есть очень хорошее объяснение этой конструкции здесь.

Если вы собираетесь использовать этот проект для создания схемы, я настоятельно рекомендую использовать его. Я использовал эту схему для построения схемы ЭЭГ и получил потрясающие результаты!

Надеюсь, это поможет 🙂

\$\конечная группа\$

1

\$\начало группы\$

Операционный усилитель A1 является основным усилителем, который обеспечивает положительную обратную связь (обеспечение низкоомного выходного сигнала является вторичным приятным эффектом). Если сравнить передаточные функции для обоих контуров, то можно заметить, что функция фильтра для 1-го контура выглядит намного сложнее (она содержит элементы R3 и R4) — по сравнению с функцией для 2-го контура. Назначение усилителя А2 состоит в том, чтобы развязать резисторы R3 и R4 от остальных элементов обратной связи.

Однако варьирование резистора R3 вызывает изменение величин пеедачи

фильтра на постоянном токе Ko, что нежелательно и является недостатком схемы фильтра.На

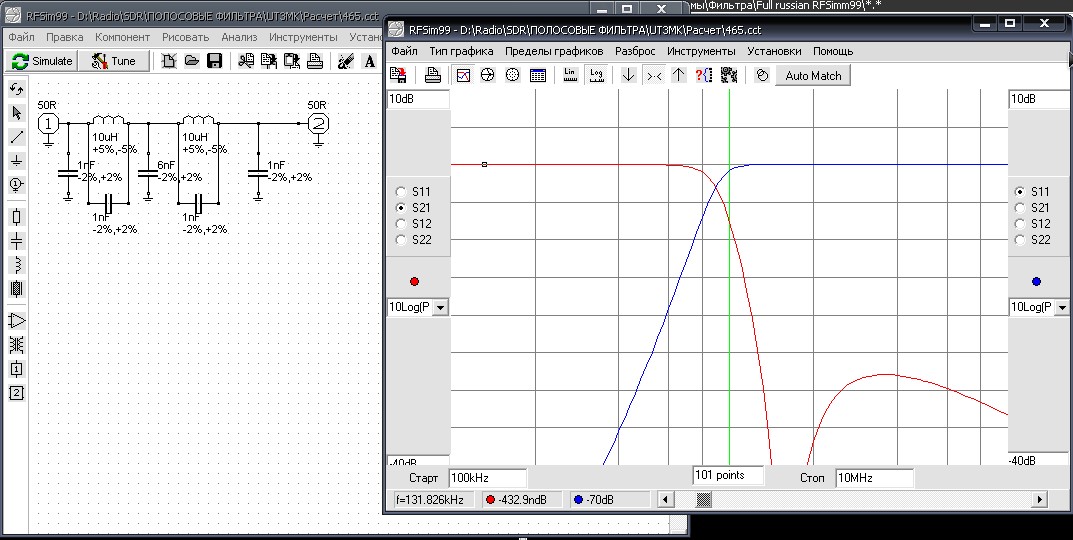

фиг.2 приведены АЧХ фильтра в различных точках схемы

Однако варьирование резистора R3 вызывает изменение величин пеедачи

фильтра на постоянном токе Ko, что нежелательно и является недостатком схемы фильтра.На

фиг.2 приведены АЧХ фильтра в различных точках схемы

Выход 9 дифференциального

операционного усилителя 8 соединён со входом 10 исходного РФ 11 и с

резистором 7. Выход 13 исходного РФ 11 соединяется с резистором 3 и

зажимом 14, являющимся выходом блока фильтрации 4. Неинвертирующий вход

6 дифференциального операционного усилителя 8 и РФ 8 подсоединены к

общему проводу заземления 12

Выход 9 дифференциального

операционного усилителя 8 соединён со входом 10 исходного РФ 11 и с

резистором 7. Выход 13 исходного РФ 11 соединяется с резистором 3 и

зажимом 14, являющимся выходом блока фильтрации 4. Неинвертирующий вход

6 дифференциального операционного усилителя 8 и РФ 8 подсоединены к

общему проводу заземления 12 )

)

, Шенк К. Полупроводниковая схемотехника: Справочное руководство. Пер. с нем. М.: Мир, 1982. — 512 с.

, Шенк К. Полупроводниковая схемотехника: Справочное руководство. Пер. с нем. М.: Мир, 1982. — 512 с.