Что такое стабилитрон Д817А. Какие технические характеристики имеет Д817А. Для чего применяется стабилитрон Д817А. Как работает кремниевый стабилитрон средней мощности. Какие преимущества у стабилитрона Д817А.

Основные характеристики стабилитрона Д817А

Стабилитрон Д817А представляет собой кремниевый диффузионно-сплавной стабилитрон средней мощности. Его основные технические характеристики:

- Номинальное напряжение стабилизации: 56 В

- Диапазон токов стабилизации: 5-90 мА

- Максимальная рассеиваемая мощность: 5 Вт

- Температурный коэффициент напряжения стабилизации: 0,14%/°C

- Дифференциальное сопротивление: 35 Ом

- Рабочий диапазон температур: от -60°C до +120°C

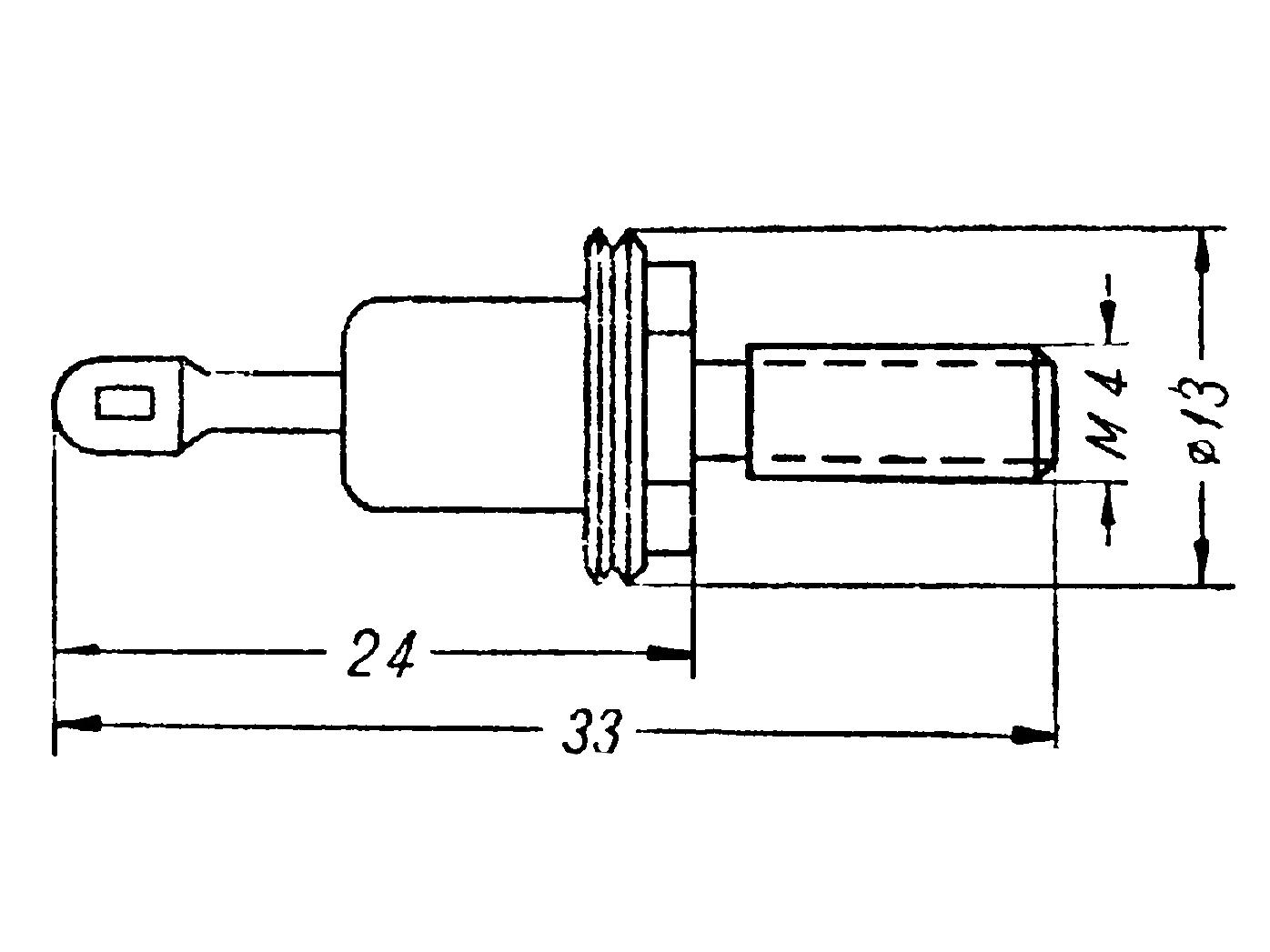

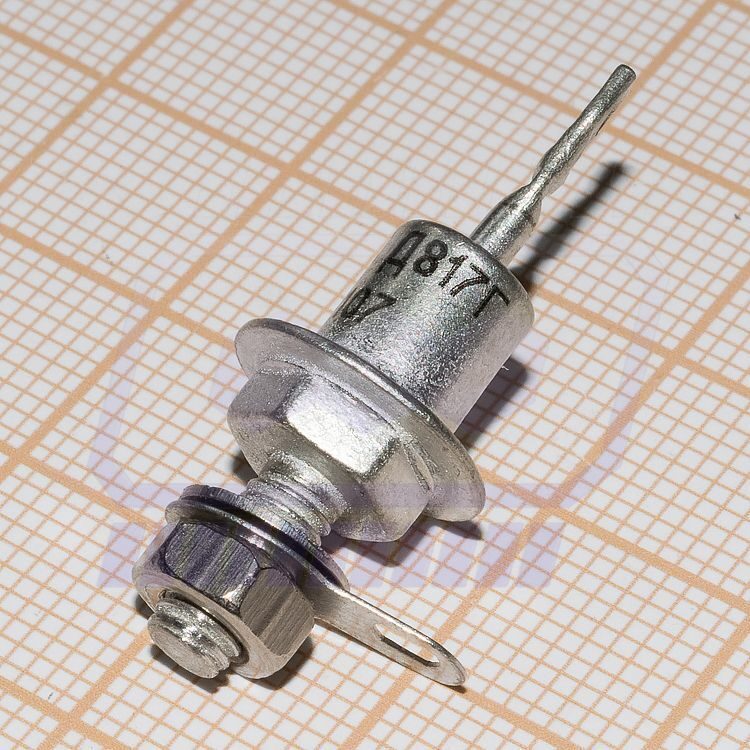

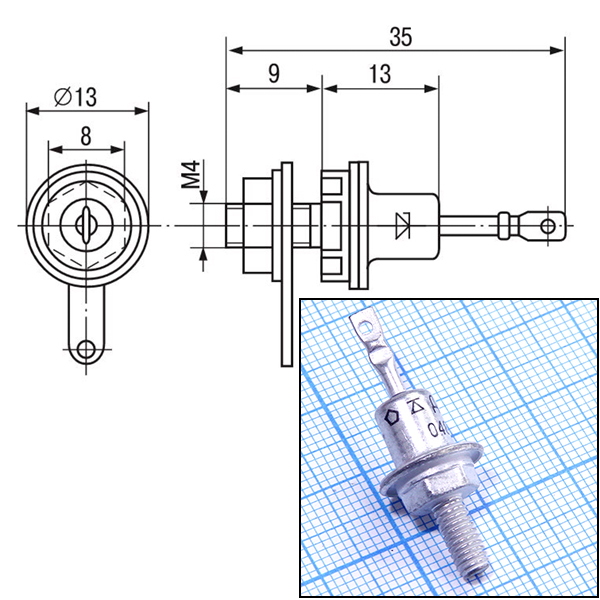

Стабилитрон выпускается в металлостеклянном корпусе типа КДЮ-11-3 с жесткими выводами. Масса прибора не превышает 4,5 г.

Принцип работы кремниевого стабилитрона

Принцип действия стабилитрона Д817А основан на эффекте электрического пробоя p-n-перехода при обратном смещении. При достижении напряжения пробоя ток через стабилитрон резко возрастает, а напряжение на нем остается практически неизменным в широком диапазоне токов.

В стабилитроне Д817А реализуется лавинный механизм пробоя, так как напряжение стабилизации составляет 56 В. При таком напряжении туннельный пробой уже не наблюдается.

Основные области применения стабилитрона Д817А

Стабилитрон Д817А применяется в различных радиоэлектронных устройствах для стабилизации напряжения. Основные области его использования:

- Источники вторичного электропитания

- Параметрические стабилизаторы напряжения

- Источники опорного напряжения

- Ограничители напряжения

- Схемы защиты от перенапряжений

Благодаря высокой мощности рассеяния стабилитрон Д817А может применяться в силовых цепях радиоаппаратуры.

Преимущества использования стабилитрона Д817А

Стабилитрон Д817А обладает рядом преимуществ по сравнению с другими типами стабилизаторов напряжения:

- Простота схемотехнических решений

- Высокая надежность и долговечность

- Малые габариты и масса

- Широкий диапазон рабочих температур

- Низкая стоимость

- Высокое быстродействие

Эти преимущества обусловили широкое применение стабилитронов типа Д817А в различной радиоэлектронной аппаратуре.

Особенности конструкции стабилитрона Д817А

Стабилитрон Д817А имеет следующие конструктивные особенности:

- Металлостеклянный корпус типа КДЮ-11-3

- Жесткие выводы для монтажа

- Корпус является катодом прибора

- Маркировка цифро-буквенным кодом

- Схема соединения электродов указана на корпусе

Такая конструкция обеспечивает надежную герметизацию кристалла и хороший отвод тепла при работе на больших токах.

Параметры надежности стабилитрона Д817А

- Гарантийный срок хранения: не менее 25 лет

- Наработка: не менее 15000 часов

- Срок службы: не менее 20 лет

- Стойкость к климатическим, механическим и специальным воздействиям

Высокая надежность обусловлена применением отработанной технологии производства и проведением 100% приемо-сдаточных испытаний.

Маркировка и обозначение стабилитрона Д817А

Маркировка стабилитрона Д817А содержит следующую информацию:

- Буква «Д» — обозначение полупроводникового диода

- Цифра «8» — группа по мощности (средней мощности)

- Цифры «17» — порядковый номер разработки

- Буква «А» — модификация прибора

На корпусе также указывается дата изготовления, товарный знак предприятия-изготовителя и схема соединения электродов.

Особенности эксплуатации стабилитрона Д817А

При эксплуатации стабилитрона Д817А следует учитывать следующие особенности:- Необходимость ограничения тока через прибор

- Обеспечение эффективного теплоотвода

- Соблюдение полярности включения

- Защита от перегрузок и перенапряжений

- Учет температурной зависимости параметров

При правильной эксплуатации стабилитрон Д817А обеспечивает стабильную работу в течение длительного срока службы.

Сравнение стабилитрона Д817А с аналогами

По сравнению с аналогичными приборами стабилитрон Д817А имеет следующие преимущества:

- Более высокая мощность рассеяния (5 Вт)

- Меньший температурный коэффициент напряжения

- Более широкий диапазон рабочих температур

- Повышенная стойкость к внешним воздействиям

- Более длительный срок службы

Эти преимущества обусловили широкое применение стабилитрона Д817А в ответственной аппаратуре.

Стабилитрон Д817А. Низкие цены. На складе в наличии.

Краткое техническое описание на

стабилитрон Д817АД817А

Стабилитроны Д817А кремниевые, диффузионно-сплавные, средней мощности.

Предназначены для стабилизации номинального напряжения 56,0 В в диапазоне токов стабилизации 5…90 мА.

Используются для работы в различных радиотехнических и электронных устройствах.

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с жесткими выводами.

Маркируются цифро-буквенным кодом, схема соединения электродов с выводами указывается на корпусе.

Корпус стабилитрона в рабочем режиме служит отрицательным электродом (катодом).

Тип корпуса: КДЮ-11-3, масса не более 4,5 г., с комплектующими деталями не более 6,0 г.

Климатическое исполнение: «УХЛ».

Технические условия:

— аА0.336.545ТУ;

— УЖ3.362.027ТУ;

— УЖ3.362.027ТУ, аА0.339.190ТУ.

Гарантийный срок хранения не менее 25 лет.

Срок хранения исчисляется с даты изготовления, а для стабилитронов подвергавшихся перепроверки — с даты перепроверки.

Основные технические параметры стабилитрона Д817А:

• Разброс напряжения стабилизации: 50,5… 61,5 В при Iст 50 мА;

• Температурный коэффициент напряжения стабилизации: 0,14 %/°С;

• Временная нестабильность напряжения стабилизации: ± 6 %;

• Постоянное прямое напряжение: 1,5 В при Iпр 500 мА;

• Дифференциальное сопротивление стабилитрона : 35 Ом;

• Минимально допустимый ток стабилизации: 5 мА;

• Максимально допустимый ток стабилизации: 90 мА;

• Максимально-допустимая рассеиваемая мощность на стабилитроне: 5 Вт;

• Рабочий интервал температуры окружающей среды: -60… +120 °С.

Если вас интересует более подробная техническая информация о стабилитроне Д817А обращайтесь в отдел продаж. Наши менеджеры предоставлят вам квалифицированную техническую консультацию.

Гарантия

На всю продукцию распостраняется гарантия от 1 до 8 лет, в зависимости от типа устройства.

После подтверждения заказа товар достается со склада, перепроверяется и, при необходимости, калибруется в лаборатории, комплектуется ЗИПом и технической документацией, надежно упаковывается.

Упаковка стабилитрона Д817А может состоять из заводской или транспортной коробки. По запросу поставляем в деревянных ящиках.

Для большей надежности также используем пенопласт, пупырчатый полиэтилен, гофрокартон, гидроизоляционную пленку. Для габаритных поставкок возможна транспортировка на паллетах.

Доставка стабилитрона Д817А

По умолчанию доставка осуществляется транспортой компанией «Новая Почта».

Также для вашего удобства мы предоставляем на выбор другие варианты доставки: SAT, Gunsel, Автолюкс, Укрпошта. Возможна курерская доставка по указанному вами адресу транспортной компанией.

Укажите желаемый способ при общении с менеджером. Если по каким-либо причинам Вы не можете воспользоваться ни одним из предложенных способов, то мы попытаемся найти подходящий вариант.

Также вас может заинтересовать:

Дополнительная информация

Категории товара : стабилитроны и стабисторы,

Рейтинг товара Стабилитрон Д817А: 4.87.

Приведенные данные актуальны на: 4/20/2023.

Подробную информацию о наличии и характеристиках товара уточняйте в отделе продаж.

Рейтинг товара Стабилитрон Д817А: 4.87.

Приведенные данные актуальны на: 4/20/2023.

Подробную информацию о наличии и характеристиках товара уточняйте в отделе продаж. Стабилитрон Д817А

Количество драгоценных металлов в стабилитроне Д817А согласно документации производителя. Справочник массы и наименований ценных металлов в советских стабилитронах Д817А.

Стабилитрон Д817А количество содержания драгоценных металлов:

Золото: 0,0003 грамм.

Серебро: 0 грамм.

Платина: 0 грамм.

Палладий: 0 грамм.

Согласно данным: Из Перечней МЧС.

Справочник содержания ценных металлов из другого источника:

Стабилитрон Д817А 0,0004 0 0 0 Стабилитрон Д817А 0,0004 0 0 0 троп. Стабилитрон Д817А 0,0004 0 0 0 эксп.

Стабилитроны Д817А теория

Полупроводниковый стабилитрон, или диод Зенера — полупроводниковый диод, работающий при обратном смещении в режиме пробоя. До наступления пробоя через стабилитрон протекают незначительные токи утечки, а его сопротивление весьма высоко. При наступлении пробоя ток через стабилитрон резко возрастает, а его дифференциальное сопротивление падает до величины, составляющей для различных приборов от долей Ома до сотен Ом. Поэтому в режиме пробоя напряжение на стабилитроне поддерживается с заданной точностью в широком диапазоне обратных токов.

При наступлении пробоя ток через стабилитрон резко возрастает, а его дифференциальное сопротивление падает до величины, составляющей для различных приборов от долей Ома до сотен Ом. Поэтому в режиме пробоя напряжение на стабилитроне поддерживается с заданной точностью в широком диапазоне обратных токов.

Прежде всего, не следует забывать, что стабилитрон работает только в цепях постоянного тока. Напряжение на стабилитрон подают в обратной полярности, то есть на анод стабилитрона будет подан минус “-“. При таком включении стабилитрона через него протекает обратный ток (I обр) от выпрямителя. Напряжение с выхода выпрямителя может изменяться, будет изменяться и обратный ток, а напряжение на стабилитроне и на нагрузке останется неизменным, то есть стабильным. На следующем рисунке показана вольт-амперная характеристика стабилитрона.

Основное назначение стабилитронов — стабилизация напряжения. Серийные стабилитроны изготавливаются на напряжения от 1,8 В до 400 В. Интегральные стабилитроны со скрытой структурой на напряжение около 7 В являются самыми точными и стабильными твердотельными источниками опорного напряжения: лучшие их образцы приближаются по совокупности показателей к нормальному элементу Вестона. Особый тип стабилитронов, высоковольтные лавинные диоды («подавители переходных импульсных помех», «суппрессоры», «TVS-диоды») применяется для защиты электроаппаратуры от перенапряжений.

Особый тип стабилитронов, высоковольтные лавинные диоды («подавители переходных импульсных помех», «суппрессоры», «TVS-диоды») применяется для защиты электроаппаратуры от перенапряжений.

Стабилитроны Д817А Принцип действия

Советские и импортные стабилитроны

Полупроводниковый стабилитрон — это диод, предназначенный для работы в режиме пробоя на обратной ветви вольт-амперной характеристики. В диоде, к которому приложено обратное, или запирающее, напряжение, возможны три механизма пробоя: туннельный пробой, лавинный пробой и пробой вследствие тепловой неустойчивости — разрушительного саморазогрева токами утечки. Тепловой пробой наблюдается в выпрямительных диодах, особенно германиевых, а для кремниевых стабилитронов он не критичен. Стабилитроны проектируются и изготавливаются таким образом, что либо туннельный, либо лавинный пробой, либо оба эти явления вместе возникают задолго до того, как в кристалле диода возникнут предпосылки к тепловому пробою. Серийные стабилитроны изготавливаются из кремния, известны также перспективные разработки стабилитронов из карбида кремния и арсенида галлия.

Первую модель электрического пробоя предложил в 1933 году Кларенс Зенер, в то время работавший в Бристольском университете. Его «Теория электического пробоя в твёрдых диэлектриках» была опубликована летом 1934 года. В 1954 году Кеннет Маккей из Bell Labs установил, что предложеный Зенером туннельный механизм действует только при напряжениях пробоя до примерно 5,5 В, а при бо́льших напряжениях преобладает лавинный механизм. Напряжение пробоя стабилитрона определяется концентрациями акцепторов и доноров и профилем легирования области p-n-перехода. Чем выше концентрации примесей и чем больше их градиент в переходе, тем больше напряжённость электрического поля в области пространственного заряда при равном обратном напряжении, и тем меньше обратное напряжение, при котором возникает пробой:

Туннельный, или зенеровский, пробой возникает в полупроводнике только тогда, когда напряжённость электрического поля в p-n-переходе достигает уровня в 106 В/см. Такие уровни напряжённости возможны только в высоколегированных диодах (структурах p+-n+-типа проводимости) с напряжением пробоя не более шестикратной ширины запрещённой зоны (6 EG ≈ 6,7 В), при этом в диапазоне от 4 EG до 6 EG (4,5…6,7 В) туннельный пробой сосуществует с лавинным, а при напряжении пробоя менее 4 EG (≈4,5 В) полностью вытесняет его.

В диодах с меньшими уровнями легирования, или меньшими градиентами легирующих примесей, и, как следствие, бо́льшими напряжениями пробоя наблюдается лавинный механизм пробоя. Он возникает при концентрациях примесей, примерно соответствующих напряжению пробоя в 4 EG (≈4,5 В), а при напряжениях пробоя выше 4 EG (≈7,2 В) полностью вытесняет туннельный механизм. Напряжение, при котором возникает лавинный пробой, с ростом температуры возрастает, а наибольшая величина ТКН пробоя наблюдается в низколегированных, относительно высоковольтных, переходах.

Механизм пробоя конкретного образца можно определить грубо — по напряжению стабилизации, и точно — по знаку его температурного коэффициента. В «серой зоне» (см. рисунок), в которой конкурируют оба механизма пробоя, ТКН может быть определён только опытным путём. Источники расходятся в точных оценках ширины этой зоны: С. М. Зи указывает «от 4 EG до 6 EG» (4,5…6,7 В), авторы словаря «Электроника» — «от 5 до 7 В»8, Линден Харрисон — «от 3 до 8 В»26, Ирвинг Готтлиб проводит верхнюю границу по уровню 10 В9. Низковольтные лавинные диоды (LVA) на напряжения от 4 до 10 В — исключение из правила: в них действует только лавинный механизм.

Источники расходятся в точных оценках ширины этой зоны: С. М. Зи указывает «от 4 EG до 6 EG» (4,5…6,7 В), авторы словаря «Электроника» — «от 5 до 7 В»8, Линден Харрисон — «от 3 до 8 В»26, Ирвинг Готтлиб проводит верхнюю границу по уровню 10 В9. Низковольтные лавинные диоды (LVA) на напряжения от 4 до 10 В — исключение из правила: в них действует только лавинный механизм.

Оптимальная совокупность характеристик стабилитрона достигается в середине «серой зоны», при напряжении стабилизации около 6 В. Дело не столько в том, что благодаря взаимной компенсации ТКН туннельного и лавинного механизмов эти стабилитроны относительно термостабильны, а в том, что они имеют наименьший технологический разброс напряжения стабилизации и наименьшее, при прочих равных условиях, дифференциальное сопротивление. Наихудшая совокупность характеристик — высокий уровень шума, большой разброс напряжений стабилизации, высокое дифференциальное сопротивление — свойственна низковольтным стабилитронам на 3,3—4,7 В.

Область применения стабилитрона Д817А

Основная область применения стабилитрона — стабилизация постоянного напряжения источников питания. В простейшей схеме линейного параметрического стабилизатора стабилитрон выступает одновременно и источником опорного напряжения, и силовым регулирующим элементом. В более сложных схемах стабилитрону отводится только функция источника опорного напряжения, а регулирующим элементом служит внешний силовой транзистор.

Прецизионные термокомпенсированные стабилитроны и стабилитроны со скрытой структурой широко применяются в качестве дискретных и интегральных источников опорного напряжения (ИОН), в том числе в наиболее требовательных к стабильности напряжения схемах измерительных аналого-цифровых преобразователей. C середины 1970-х годов и по сей день (2012 год) стабилитроны со скрытой структурой являются наиболее точными и стабильными твердотельными ИОН. Точностные показатели лабораторных эталонов напряжения на специально отобранных интегральных стабилитронах приближаются к показателям нормального элемента Вестона.

Особые импульсные лавинные стабилитроны («подавители переходных импульсных помех», «суппрессоры», «TVS-диоды») применяются для защиты электроаппаратуры от перенапряжений, вызываемых разрядами молний и статического электричества, а также от выбросов напряжения на индуктивных нагрузках. Такие приборы номинальной мощностью 1 Вт выдерживают импульсы тока в десятки и сотни ампер намного лучше, чем «обычные» пятидесятиваттные силовые стабилитроны. Для защиты входов электроизмерительных приборов и затворов полевых транзисторов используются обычные маломощные стабилитроны. В современных «умных» МДП-транзисторах защитные стабилитроны выполняются на одном кристалле с силовым транзистором.

Маркировка стабилитронов Д817А

Маркировка стабилитронов

Есть информация о стабилитроне Д817А – высылайте ее нам, мы ее разместим на этом сайте посвященному утилизации, аффинажу и переработке драгоценных и ценных металлов.

Фото Стабилитрон Д817А:

Предназначение Стабилитрон Д817А.

Характеристики Стабилитрон Д817А:

Купить или продать а также цены на Стабилитрон Д817А (стоимость, купить, продать):

Отзыв о стабилитроне Д817А вы можете в комментариях ниже:

- Стабилитроны

VCV000953798.7 — ClinVar — NCBI

Справка

- Интерпретация:

- Неопределенное значение

- Статус проверки:

- критерии предоставлены, один отправитель

- Представлений:

- 1

- Первый в ClinVar:

- 16 июля 2020 г.

- Последнее представление:

- 7 февраля 2023 г.

- Последняя оценка:

- 26 августа 2021 г.

- Присоединение:

- ВКВ000953798.7

- Идентификатор варианта:

- 953798

- Описание:

- однонуклеотидный вариант

- Детали варианта

- Условия

- Ген (ы)

Справка

NM_000222.

3(KIT):c.2459A>C (p.Asp820Ala)

3(KIT):c.2459A>C (p.Asp820Ala) - ID аллеля

- 944089

- Вариант типа

- однонуклеотидный вариант

- Вариант длины

- 1 п.н.

- Цитогенетическая локализация

- 4q12

- Геномная локализация

- 4: 54733167 (ГРЧ48) ГРЧ48 UCSC

- 4: 55599333 (ГРЧ47) ГРЧ47 UCSC

- ХГВС

-

.

.. больше HGVS

… меньше HGVS

.. больше HGVS

… меньше HGVS

- Замена белка

- Д816А, Д820А, Д815А, Д817А, Д819А, Д821А

- Другие названия

- —

- Канонический SPDI

- NC_000004.12:54733166:А:С

- Функциональное последствие

- —

- Глобальная частота минорных аллелей (GMAF)

- —

- Частота аллеля

- —

- Ссылки

- dbSNP: rs121913682

- ВарСом

Справка

Агрегированные интерпретации по условию

Помощь

В ClinVar нет функциональных данных для этого варианта. Если вы создали функциональные данные для этого варианта, рассмотрите возможность отправки этих данных в ClinVar. Если вы создали функциональные данные для этого варианта, рассмотрите возможность отправки этих данных в ClinVar. |

Эти цитаты идентифицируются ЛитВар с использованием номер rs, поэтому они могут включать цитаты для более чем одного варианта в этом месте. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с результатами LitVar для вашего интересующий вариант.

Последнее обновление записи: 15 апреля 2023 г.

Справка

Akebono® ACT817A — Керамические передние дисковые тормозные колодки Pro-ACT™ Ultra-Premium

Подробная информация о продукте

Pro-ACT™ Ultra-Premium Керамические передние дисковые тормозные колодки (ACT817A) производства Akebono®. Эти колодки сочетают в себе качество оригинальных запчастей и подходят для конкретных областей применения, обеспечивая превосходный уровень эффективности торможения. Инновационные керамические составы практически устраняют визг, стон и вибрацию тормозов, а также продлевают срок службы ротора, обеспечивая плавное торможение, которому вы можете доверять.

Примечания:

- OE Материал колодки — керамика.

Технические характеристики:

| Серия: Pro-ACT™ Ultra-Premium |

| Фрикционный материал: керамика |

| Дополнительное оборудование: в комплекте 9012 2 |

| FMSI: D817A |

| Количество: Продается в комплекте |

Характеристики:

- Непревзойденная тормозная способность с качеством оригинального оборудования для уверенного управления

- Оптимизированная для автомобиля керамическая формула для повышения производительности, не имеющая себе равных среди брендов, «универсальных для всех»

- Полная модернизация полуметаллических, органических и низкометаллических тормозных колодок оригинального оборудования

- Порошковая краска оригинального оборудования обеспечивает превосходную долговечность

- Полный контроль шума, вибрации и жесткости (NVH)

- Материал оригинальной прокладки для улучшенного снижения шума

- Не требуют периода обкатки

- Сверхнизкое пылеобразование для более чистых колес и шин

- Увеличенный срок службы колодок и роторов

- Конструкция позитивной формы OE

- Прецизионная прижимная пластина

- Устойчивость к выцветанию

- Изготовлено крупнейшим в мире производителем керамических тормозных колодок с более чем 80-летним опытом проектирования тормозных систем

- Продается комплектом для двух колес

- Произведено с гордостью в США

единственные на вторичном рынке сертифицированные фрикционные составы для конкретных применений, обеспечивающие отличные характеристики торможения. С Pro-ACT многие владельцы автомобилей получают замену оригинальных колодок, поскольку Akebono является производителем оригинального оборудования для большого количества популярных японских и отечественных автомобилей, в то время как владельцы других производителей испытывают обновление обычных колодок. Чтобы обеспечить контроль NVH (контроль шума, вибрации и жесткости), каждая прокладка Pro-ACT содержит в среднем 20 исходных ингредиентов, необходимых для устранения NVH. Обычные фрикционные составы могут содержать не более 8 для существенного снижения контроля NVH. В конструкцию также включены прокладки с прецизионной посадкой, а колодки имеют прорези и фаски, где это применимо, для дальнейшего снижения шума и обеспечения сверхтихого торможения.

С Pro-ACT многие владельцы автомобилей получают замену оригинальных колодок, поскольку Akebono является производителем оригинального оборудования для большого количества популярных японских и отечественных автомобилей, в то время как владельцы других производителей испытывают обновление обычных колодок. Чтобы обеспечить контроль NVH (контроль шума, вибрации и жесткости), каждая прокладка Pro-ACT содержит в среднем 20 исходных ингредиентов, необходимых для устранения NVH. Обычные фрикционные составы могут содержать не более 8 для существенного снижения контроля NVH. В конструкцию также включены прокладки с прецизионной посадкой, а колодки имеют прорези и фаски, где это применимо, для дальнейшего снижения шума и обеспечения сверхтихого торможения.

С колодками Pro-ACT вы ощутите более стабильное и плавное торможение в различных дорожных условиях, включая экстренные остановки, и не требуется процедура обкатки. Инновационная керамическая технология обеспечивает высокую устойчивость к выцветанию и сверхнизкое пыление для более чистых колес и шин, обеспечивая при этом значительно улучшенные характеристики износа колодок по сравнению с традиционными тормозными колодками. Составы колодок Pro-ACT «благоприятны для ротора» и предотвращают неравномерный износ ротора и раздражающую пульсацию тормозов.

Составы колодок Pro-ACT «благоприятны для ротора» и предотвращают неравномерный износ ротора и раздражающую пульсацию тормозов.

Компания Akebono® , основанная в Японии в 1929 году, является ключевым ресурсом как для OEM-производителей, так и для рынка послепродажного обслуживания автомобилей по всему миру. В 1980-х компания заняла лидирующие позиции на рынке тормозов в Северной Америке. Сегодня это производитель тормозов номер один в мире. Корпорация управляет заводами в Теннесси, Кентукки и Южной Каролине. Чтобы обеспечить стабильную производительность для комфорта и уверенного управления за рулем, каждая деталь Akebono поддерживается одним из самых полных научно-исследовательских и опытно-конструкторских технических центров в стране и руководствуется удовлетворенностью клиентов.

Жители Калифорнии

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Рак и репродуктивный вред. www.p65warnings.ca.gov

Марка:

Akebono

Номер детали:

ACT817A

UPC:

821726006035

Гарантия

Компания Akebono гарантирует, что ее Продукция не будет иметь дефектов материалов и изготовления в течение 12 лет.