Как появились первые металлоискатели. Кто изобрел принцип индукционного баланса. Почему не удалось спасти президента США с помощью металлодетектора. Какие ученые внесли вклад в развитие технологии поиска металлов.

Древнекитайский прообраз металлодетектора

История металлодетекторов уходит корнями в глубокую древность. Еще более 2000 лет назад в Древнем Китае существовало устройство, выполнявшее функции примитивного детектора металла. В древних китайских документах, датируемых примерно 200 годом до нашей эры, упоминается некая магнитная арка, установленная при входе в императорские покои.

Эта арка представляла собой конструкцию в форме подковы, изготовленную из магнетита — природного магнитного минерала. Для усиления магнитных свойств арку нагревали и обрабатывали ковкой. В результате получалось устройство, способное притягивать крупные металлические предметы — мечи, ножи, сабли.

Основное назначение магнитной арки заключалось в защите императора от потенциальных убийц. Любой человек, пытавшийся пронести в покои императора оружие или другие металлические предметы, неизбежно оказывался обезоруженным — металл притягивался к магнитной арке.

Таким образом, эта древнекитайская конструкция являлась прообразом современных арочных металлодетекторов, используемых для досмотра в аэропортах и других общественных местах. Конечно, функционал был крайне ограничен по сравнению с современными приборами, но свою главную задачу — обезоруживание нарушителей — устройство выполняло.

Научные открытия, заложившие основу металлодетекции

Дальнейшее развитие технологий обнаружения металла стало возможным благодаря важным научным открытиям в области физики в XIX веке. Ключевую роль сыграли следующие достижения:

- В 1831 году американский физик Джозеф Генри и английский ученый Майкл Фарадей независимо друг от друга продемонстрировали теорию электромагнетизма.

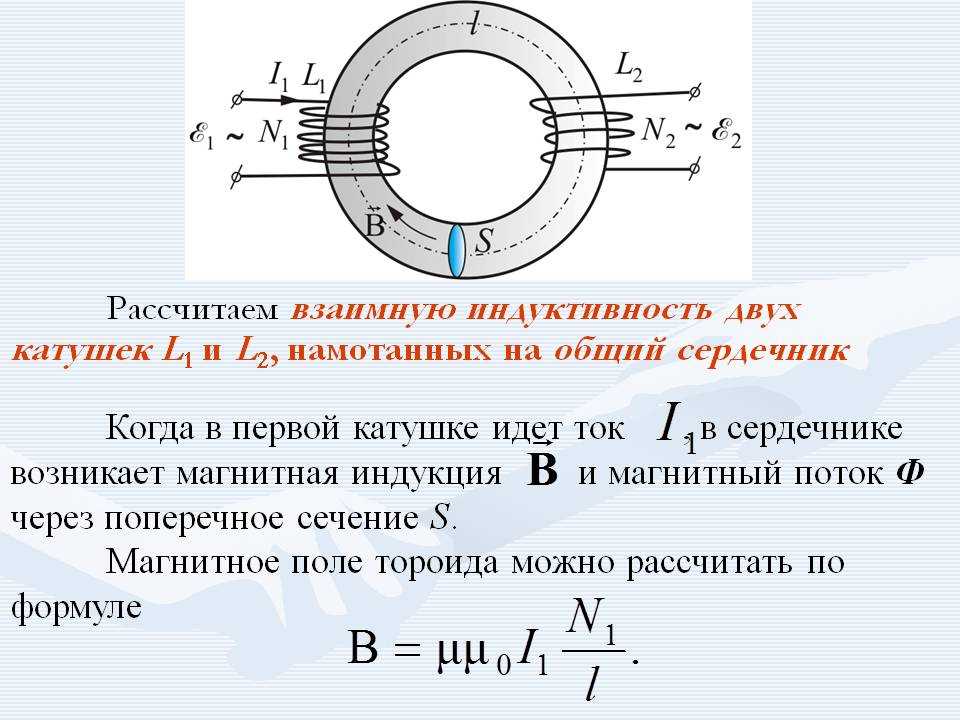

- В середине XIX века немецкий физик и метеоролог Генрих Вильхельм Дове изобрел систему индукционного баланса, которая легла в основу принципа действия металлоискателя.

- Канадский ученый шотландского происхождения Александр Грейам Белл, известный как изобретатель телефона, внес значительный вклад в развитие технологии металлодетекции.

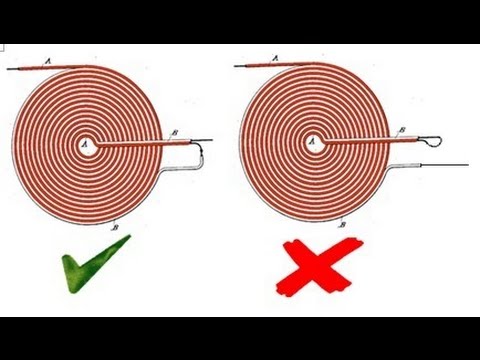

Особенно важную роль сыграли эксперименты английского физика Даниэля Хьюса, который работал над созданием электрического микрофона. В результате этих экспериментов появилось устройство с четырьмя катушками, работавшее по принципу индукционного баланса.

Первые эксперименты с индукционным балансом

Устройство Даниэля Хьюса состояло из следующих ключевых элементов:

- Четыре катушки — две основные и две вторичные

- Электрический микрофон

- Тикающие часы для создания электрического возмущения

- Телефонные наушники

Принцип работы был следующим: тиканье часов создавало электрическое возмущение в схеме с катушками. При появлении металлического предмета вблизи одной из пар катушек нарушался индукционный баланс, и тиканье становилось слышно в наушниках.

Этими исследованиями Хьюс поделился со своим другом Александром Беллом, который использовал данные наработки в дальнейших экспериментах по созданию металлоискателя.

Трагедия, давшая толчок развитию металлодетекторов

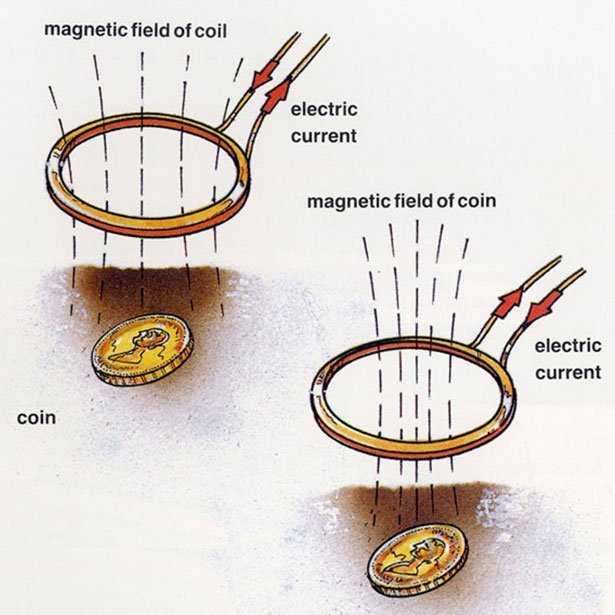

Важным событием, стимулировавшим развитие технологии металлодетекции, стало покушение на президента США Джеймса Гарфилда 2 июля 1881 года. Президент был смертельно ранен двумя выстрелами на железнодорожном вокзале. Одна пуля попала в руку, а вторая — в спину.

В последующие дни врачи безуспешно пытались обнаружить и извлечь пулю из тела президента, так как не могли точно определить ее местоположение. В этой ситуации они обратились за помощью к Александру Беллу, который уже проводил успешные эксперименты в области индукционного баланса.

Попытка спасти президента с помощью металлоискателя

26 июля 1881 года Александр Белл прибыл в Белый дом с новейшим прототипом металлоискателя, сконструированным за несколько дней. Устройство успешно прошло ряд тестов в лаборатории ученого. Однако при попытке обнаружить пулю в теле президента Белл столкнулся с неожиданной проблемой — прибор реагировал только шипящими звуками.

Причина неудачи заключалась в том, что президент лежал на кровати с металлическим каркасом и пружинами. Металлоискатель реагировал на эти крупные металлические элементы, что мешало обнаружению небольшой пули. Белл пытался убедить врачей перенести президента на кровать без металлических деталей, но медики категорически отказались беспокоить тяжелораненого пациента.

К сожалению, 19 сентября 1881 года президент Гарфилд скончался от полученных ран. Последующее вскрытие показало, что пуля находилась достаточно глубоко и не могла быть обнаружена аппаратурой Белла в тех условиях.

Дальнейшее развитие технологии металлодетекции

Несмотря на неудачу с обнаружением пули в теле президента, Александр Белл не остановил свои исследования в области металлодетекции. В декабре 1882 года он представил усовершенствованную катушку для обнаружения металлических залежей и подземных телеграфных проводов.

Изобретения и эксперименты Белла дали сильный стимул для дальнейших разработок в этой области. Другие ученые и изобретатели также загорелись идеей создания подобных приборов. Среди важных достижений того периода можно выделить:

Первый подводный металлодетектор

В конце XIX века капитан Си Эй Мак Эвой создал первый подводный детектор металла. Его прибор имел следующие особенности:

- Компактный герметичный корпус

- Две настроечные катушки

- Прерыватель

- Батарея из двух элементов (могла заменяться магнитоэлектрическим генератором)

- Наушники

- Использование диэлектрических материалов для снижения взаимодействия с металлическими частями

Принцип работы был достаточно прост: катушку опускали в воду и сканировали дно. При обнаружении металлического предмета баланс нарушался, и в наушниках раздавался громкий четкий сигнал.

Детектор планировали использовать на флоте для обнаружения торпед. Однако у конструкции был существенный недостаток — прибор не обнаруживал предметы, находящиеся непосредственно под катушкой. Из-за нестабильной работы его так и не приняли на вооружение.

Устройство для поиска минералов

Примерно в то же время изобретатель Джордж Хопкинс представил свое устройство для поиска минералов. Оно имело ряд отличий от предыдущих разработок:

- Не использовался принцип индукционного баланса

- Катушки были расположены перпендикулярно

- Диаметр катушки составлял 6-8 дюймов

- Глубина обнаружения металлических руд у поверхности — около 5-10 см

Эволюция металлодетекторов в XX веке

В начале XX века развитие технологии металлодетекции ускорилось. Этому способствовали следующие факторы:

- Потребности военной промышленности, особенно во время мировых войн

- Развитие электроники

- Появление транзисторов

- Совершенствование технологий обработки сигналов

Важные вехи в истории металлодетекторов XX века:

- 1925 год — Герхард Фишер запатентовал первый портативный металлоискатель

- 1930-е годы — появление первых коммерческих моделей металлодетекторов

- 1940-е годы — широкое применение металлоискателей в военных целях, особенно для обнаружения мин

- 1950-60-е годы — появление транзисторных металлодетекторов

- 1970-е годы — разработка технологии дискриминации металлов

- 1980-90-е годы — внедрение микропроцессоров и цифровых технологий в металлодетекторы

Современные металлодетекторы и их применение

В наши дни металлодетекторы стали высокотехнологичными устройствами с широким спектром применения. Основные сферы использования современных металлоискателей:

- Археология и поиск исторических артефактов

- Поиск полезных ископаемых

- Обеспечение безопасности в аэропортах, на массовых мероприятиях

- Военное и полицейское применение (обнаружение мин, оружия, улик)

- Строительство и промышленность (поиск труб, проводки)

- Любительский приборный поиск

Современные металлодетекторы обладают следующими возможностями:

- Высокая чувствительность и глубина обнаружения

- Точная дискриминация типов металлов

- Определение размера и глубины залегания объектов

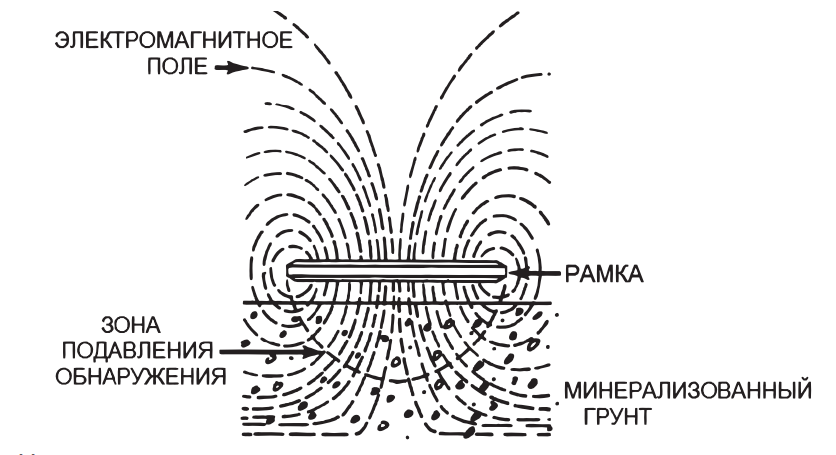

- Игнорирование естественных помех (минерализация почвы)

- Визуализация найденных объектов на дисплее

- Беспроводная передача данных

Заключение: от древних магнитов до высоких технологий

История металлодетекторов насчитывает более двух тысячелетий — от примитивных магнитных арок в Древнем Китае до современных высокотехнологичных приборов. Ключевыми этапами в развитии этой технологии стали:

- Научные открытия в области электромагнетизма в XIX веке

- Изобретение принципа индукционного баланса

- Первые эксперименты Александра Белла и других ученых

- Создание подводных и портативных металлоискателей

- Широкое применение в военных целях

- Внедрение транзисторов и микропроцессоров

- Развитие цифровых технологий обработки сигналов

Сегодня металлодетекторы продолжают совершенствоваться, находя все новые области применения. Эти приборы стали незаменимыми помощниками в археологии, геологоразведке, обеспечении безопасности и многих других сферах. История металлодетекторов наглядно демонстрирует, как научные открытия и технологические инновации могут преобразить простую идею в высокотехнологичные устройства, меняющие мир вокруг нас.

|

Домашняя

|

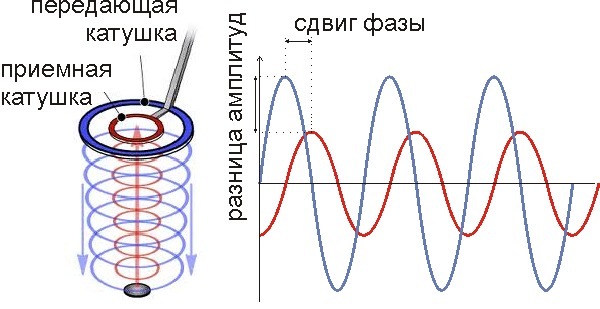

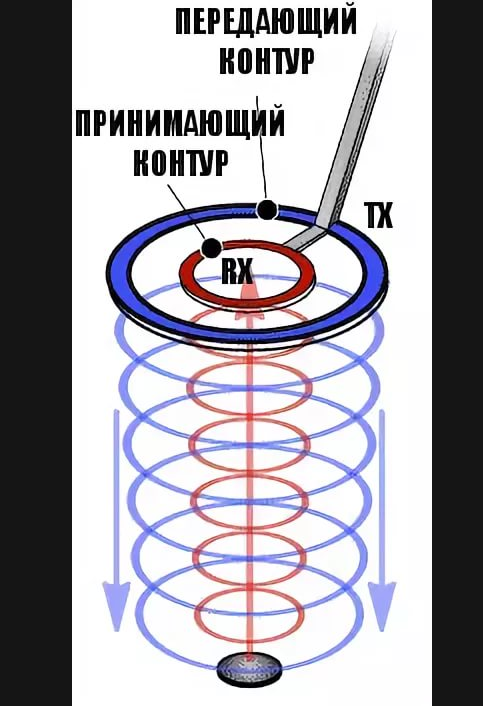

Немного теории Прежде, чем рассматривать схематику металлодетектора, полезно разобраться как же он всё-таки работает в принципе. 1 Индуктивный баланс или сокращённо

IB — Ай Би (от английского

Induction Balance).

2 TR

–

приборы. Данная аббревиатура происходит от английского transmitter-receiver, что в переводе означает приёмо-передатчик. По сути это всё те же IB

приборы, с той лишь разницей, что приёмная и передающая катушки разнесены друг от друга на штанге. Чаще используется компоновка, когда оператор несёт штангу параллельно земле, с одного конца штанги параллельно земле размещена приёмная катушка, с другой стороны штанги перпендикулярно земле размещена передающая катушка. Благодаря ориентации катушек друг относительно друга и разнесению их в пространстве достигается индуктивный баланс, когда ЭДС в приёмной катушке, наводимая передающей катушкой крайне мала или (в идеале) равна нулю. Приближение же к металлическому объекту искривляет эл.магнитное поле передающей катушки, чем нарушает индуктивный баланс. Последнее приводит к наведению сигнала в приёмном тракте, который усиливается и регистрируется другими каскадами. Характерной особенностью этих приборов является то, что они способны находить лишь крупные предметы на большой глубине, не различают металлы и практически не реагируют на мелкие и средние предметы. 3

BFO

или прибороры «на биениях»

— довольно простые конструкции имевшие

особенно большое распространение в 60-х годах прошлого века. Основой такого

прибора являются два генератора — эталонный и поисковый сигналы с которых

подаются на сместитель, который выделяет разницу частот. Генераторы настроены

так, что разница их частот (биения) лежит в звуковом диапазоне и если сигнал со

сместителя усилить и подать на громкоговоритель, то он будет слышен в виде

непрерывного тона. Если приблизить поисковую катушку к металлическому объекту

частота поискового генератора изменится, изменится и выделяемая на сместителе

разница частот (биения), что будет хорошо слышно в динамике — изменение

тона. 4 OR

— приборы

Работа

этих устройств основана на изменении добротности катушки, нагруженной на

генератор, при сближении с металлическим предметом. Причиной тому – вихревые

токи возникающие при этом в металлическом объекте. В своё время выпускался

досмотровый «Вихретоковый металлоискатель Гамма», своим названием как раз и

обязанный этому принципу. (для ознакомления

можно взглянуть на схему). Сигнал с генератора

такого прибора поступает на детектор, усиливается и дальше идёт на устройство

регистрации. Изменение добротности катушки при сближении с металлическим

объектом вызывает изменение амплитуды сигнала генератора или даже к срыву

генерации, что и фиксируется последующими узлами. Иногда принцип

OR

приписывают приборам в которых за счёт фильтрации кварцевым резонатором или

высокодобротным

LC-фильтром

регистрируется изменение частоты поискового генератора.

5

PI (pulse induction) или Импульсные

Работают следующим образом: генератор, нагруженный через усилитель на катушку

вырабатывает прямоугольные импульсы, следующие с частотой несколько сот герц.

Импульс эл. тока, проходя через

катушку создаёт первичное магнитное поле, которое после прохождения импульса

создаёт в пространстве вторичное магнитное поле, скорость затухания последнего

уменьшается, если поблизости находится металлический объект. Изменение скорости

спада и фиксируется стробируемым приёмником. |

История создания металлоискателей. Часть 1

В наши дни такое замечательное изобретение человечества, как металлоискатель, чрезвычайно востребовано во многих отраслях: эти приборы являются незаменимыми помощниками в сфере охраны, без них не обходятся на раскопках профессиональные археологи, служители правопорядка зачастую используют металлоискатель для поиска соответствующих улик на месте преступления.

В промышленности пользуются металлоискателями для поиска трубопроводов и проводки кабелей, с их помощью производят разведку полезных ископаемых. Особенно важную роль выполняют металлоискатели в армии: миноискатели спасли не одну тысячу жизней.

Особенно важную роль выполняют металлоискатели в армии: миноискатели спасли не одну тысячу жизней.

Ну и, конечно же, металлоискатели стали верными спутниками и друзьями для множества людей, которые занимаются увлекательнейшим и интересным хобби – приборным поиском.

Наверняка многим будет интересно узнать историю возникновения самой идеи и создания таких приборов. История эта, стоить заметить, невероятно интересная и наполнена яркими и даже печальными событиями.

Итак, все началось…

Все началось очень давно. А если точнее, то примерно за двести с лишним лет до нашей эры! В древнейших китайских документах того периода упоминается о некоей арке в императорском дворце, выполняющей функции детектора металлических предметов. Она была установлена в дверном проеме при входе в императорские покои и защищала императора от потенциальных убийц.

Арка была выполнена из магнитного минерала – магнетита и по своей форме напоминала подкову. Для придания более мощных магнитных свойств, во время изготовления, её нагревали и производили ковку ручными кувалдами. В результате получалась арка с магнитными свойствами, способными притягивать к себе крупные металлические предметы – ножи, сабли, мечи и т.д. Поэтому пронести что-либо металлическое в покои императора было невозможно, и потенциальный ассасин оставался безоружным.

Для придания более мощных магнитных свойств, во время изготовления, её нагревали и производили ковку ручными кувалдами. В результате получалась арка с магнитными свойствами, способными притягивать к себе крупные металлические предметы – ножи, сабли, мечи и т.д. Поэтому пронести что-либо металлическое в покои императора было невозможно, и потенциальный ассасин оставался безоружным.

Да-да, все верно! Это самый что ни на есть настоящий прообраз современного арочного металлодетектора. Конечно, в упрощенном и урезанном функционале, но со своей главной задачей – обезоружить нарушителя, он, по всей видимости, справлялся.

Дальнейшее развитие идеи обнаружения металлических предметов при помощи специального устройства неразрывно связано с научными открытиями в области физики.

Теория электромагнетизма впервые была продемонстрирована американцем Джозефом Генри и независимо от него Майклом Фарадеем в 1831 году. А в середине девятнадцатого века немецкий физик и метеоролог Генрих Вильхельм Дове изобрел систему индукционного баланса, которая легла в основу принципа действия металлоискателя.

Генрих Вильгельм Дове (1803-1879)

Очень сильное влияние на данное направление оказал канадский ученый шотландского происхождения Александр Грейам Белл, который больше известен как изобретатель первого в мире телефона.

Александр Грейам Белл (1847-1922)

Конечно, во многом благодаря своему английскому другу Даниэлю Хьюсу, который поделился мыслями о своих экспериментах по индукционному балансу. Дело в том, что Хьюс был профессором музыки и экспериментировал с новейшим электрическим микрофоном. В результате таких экспериментов появилось устройство, использовавшее четыре катушки. При помощи того же микрофона и тикающих часов создавалось электрическое возмущение в схеме, содержащей две основные катушки и две вторичные катушки, соединённые с телефонными наушниками.

Если поместить металлический предмет вблизи к одной из пар катушек, то индукционный баланс нарушался, и тиканье часов становилось слышно в наушниках. Этими исследованиями и поделился Хьюс со своим приятелем Александром Беллом, который использовал данные наработки в последующих экспериментах.

Этими исследованиями и поделился Хьюс со своим приятелем Александром Беллом, который использовал данные наработки в последующих экспериментах.

В конце девятнадцатого века, а именно в 1881 году произошло трагическое событие, которое и дало толчок к бурному развитию индустрии металлодетекторов.

2 июля 1881 года двадцатый по счету президент США Джеймс Гарфилд был смертельно ранен прямо на железнодорожном вокзале. Одна пуля попала в руку, а вторая — в спину президента. В последующие дни врачи тщетно пытались обнаружить и удалить пулю из тела, так как не могли точно локализовать её местоположение. Они обратились за помощью к Беллу, с просьбой обнаружить точное место расположения пули, так как тогда уже было известно об успешных экспериментах ученого в области индукционного баланса. И вот, 26 июля 1881 года Александр Белл пришел в Белый дом с новейшей, сконструированной за несколько дней и прошедшей ряд тестов аппаратурой, которая отлично работала в его лаборатории.

Александр Белл обследует президента Гарфилда прототипом металлоискателя.

Однако когда Белл пытался обнаружить пулю, то слышал лишь шипящие звуки. Причиной тому была кровать на металлическом каркасе и пружинах, и металлоискатель реагировал на них. Белл пытался убедить медиков перенести президента на кровать без металлических предметов, но врачи категорически отказывались беспокоить раненого и скептически отнеслись к подобным экспериментам. Печальный итог – 19 сентября 1881 года президент Гарфилд скончался. Позже вскрытие показало, что пуля находилась достаточно глубоко, чтобы быть обнаруженной аппаратурой Белла.

Александр не стал останавливаться и продолжил свои исследования и эксперименты в данной области. В декабре 1882 года он представил катушку для обнаружения металлических залежей и подземных телеграфных проводов.

Своими изобретениями Белл дал, так сказать, сильный стимул для дальнейших исследований и разработок в этой области. Другие изобретатели и ученые загорелись идеей создания подобных приборов.

Другие изобретатели и ученые загорелись идеей создания подобных приборов.

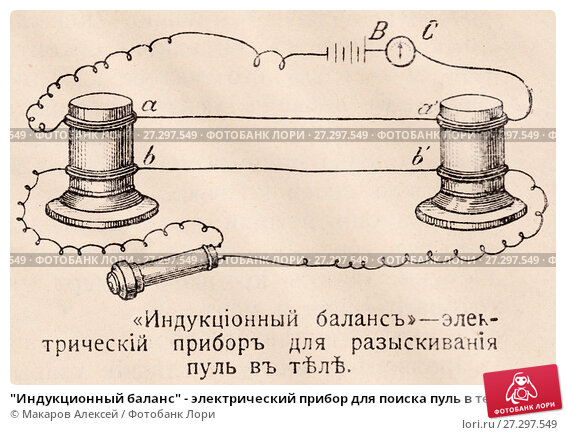

Интересные новшества внёс капитан Си Эй Мак Эвой (С.A. McEvoy), который создал первый подводный детектор в конце девятнадцатого века.

Его прибор был небольших размеров, в герметичном и портативном корпусе. Внутри содержались две настроечные катушки, прерыватель и батарея. Также имелись наушники. Батарея состояла из двух элементов, но могла быть заменена магнитоэлектрическим генератором, производящим переменный ток. Катушки соединялись между собой изолированным кабелем. Для снижения взаимодействия с металлическими частями, использовались диэлектрические материалы – резиновые шайбы, винты из слоновой кости и эбонитовые ручки.

Подводный детектор Мак Эвоя.

Принцип действия подобной конструкции был чрезвычайно прост. Катушку опускали в воду и производили сканирование дна. В наушниках звучал непрерывный слабый сигнал. Когда рядом с катушкой появлялся металлический предмет, то баланс нарушался и звук становился очень громким, чистым и ясным, что и свидетельствовало об обнаружении предмета. Детектор собирались использовать на флоте для обнаружения торпед. Но у конструкции был недостаток – предмет, находящийся непосредственно под катушкой, прибор «не видел». И работал нестабильно. Поэтому на вооружение его не взяли.

Детектор собирались использовать на флоте для обнаружения торпед. Но у конструкции был недостаток – предмет, находящийся непосредственно под катушкой, прибор «не видел». И работал нестабильно. Поэтому на вооружение его не взяли.

В то же время Джордж Хопкинс показал свое собственное изобретение – устройство для поиска минералов, которое уже не использовало индукционный баланс, а катушки были расположены перпендикулярно.

Устройство Хопкинса.

Подобный детектор, имеющий катушку диаметром 6 или 8 дюймов, мог обнаруживать металлические руды, расположенные у поверхности. Примерная глубина обнаружения – несколько дюймов (около 5 – 10 сантиметров).

Продолжение следует…

Павел Провин

Новости поискаНа главную

Индукционные весы Хьюза | Nature

Индукционные весы Хьюза

Скачать PDF

Скачать PDF

- Опубликовано:

- Дж. КУК 1

Природа том 36 , стр. 605 (1887 г.)Процитировать эту статью

-

197 доступов

-

Сведения о показателях

Abstract

Только что изготовив индукционные весы Хьюза, я в ходе некоторых экспериментов с ними обнаружил то, что было для меня новым, так как я не видел упоминания об этом ни в каком описании весов. Поэтому я беру на себя смелость спросить по вашим колонкам, сводится ли объяснение к различию между парамагнетиками и диамагнетиками. Отверстия моих бобин имеют диаметр 1½ дюйма; мой первичный ток исходит от трех разрядов Даниэля, а разрыв представляет собой изогнутую стальную пружину, свободный конец которой едва касается поверхности ртутной чашки, так что малейшее прикосновение пальца вызывает серию регулярных разрывов. Теперь, если я помещу железный или стальной диск или кольцо, например кольцо для ключей, внутрь отверстия, телефон издаст громкий звук, если плоскость диска или кольца находится на прямые углы к плоскости витков; но очень-очень слабо, если параллельно плоскости катушек. С другой стороны, если использовать диск, или кольцо, или моток проволоки из любого из диамагнитных металлов — меди, латуни, цинка, серебра, золота, алюминия, свинца, — телефон будет звучать громко, если плоскость диск или кольцо он параллельно плоскости витков; но очень слабо, если вообще, когда он перпендикулярен плоскости катушек. Далее, если короткий брусок из мягкого железа, или никеля, вставить так, чтобы длина бруска была параллельна плоскости катушек, звука почти не слышно; но если его повернуть под прямым углом так, чтобы он был перпендикулярен плоскости катушек, звук будет максимальным.

Отверстия моих бобин имеют диаметр 1½ дюйма; мой первичный ток исходит от трех разрядов Даниэля, а разрыв представляет собой изогнутую стальную пружину, свободный конец которой едва касается поверхности ртутной чашки, так что малейшее прикосновение пальца вызывает серию регулярных разрывов. Теперь, если я помещу железный или стальной диск или кольцо, например кольцо для ключей, внутрь отверстия, телефон издаст громкий звук, если плоскость диска или кольца находится на прямые углы к плоскости витков; но очень-очень слабо, если параллельно плоскости катушек. С другой стороны, если использовать диск, или кольцо, или моток проволоки из любого из диамагнитных металлов — меди, латуни, цинка, серебра, золота, алюминия, свинца, — телефон будет звучать громко, если плоскость диск или кольцо он параллельно плоскости витков; но очень слабо, если вообще, когда он перпендикулярен плоскости катушек. Далее, если короткий брусок из мягкого железа, или никеля, вставить так, чтобы длина бруска была параллельна плоскости катушек, звука почти не слышно; но если его повернуть под прямым углом так, чтобы он был перпендикулярен плоскости катушек, звук будет максимальным. Имеем ли мы в этом простом приборе готовые средства для различения парамагнетиков и диамагнетиков?

Имеем ли мы в этом простом приборе готовые средства для различения парамагнетиков и диамагнетиков?

Информация об авторе

Авторы и организации

-

Центральный колледж, Бангалор, Южная Индия

J. COOK

Авторы

- J. COOK

Просмотр публикаций автора

Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar

Права и разрешения

Перепечатка и разрешения

Об этой статье

Комментарии

Отправляя комментарий, вы соглашаетесь соблюдать наши Условия и правила сообщества. Если вы обнаружите что-то оскорбительное или не соответствующее нашим условиям или правилам, отметьте это как неприемлемое.

Скачать PDF

ИНДУКЦИОННЫЕ ВЕСЫ И ТЕЛЕФОННЫЙ ЩУП. | JAMA

ИНДУКЦИОННЫЕ ВЕСЫ И ТЕЛЕФОННЫЙ ЩУП. | ДЖАМА | Сеть ДЖАМА [Перейти к навигации]Эта проблема

- Скачать PDF

- Полный текст

-

Поделиться

Твиттер Фейсбук Эл.

адрес

LinkedIn

адрес

LinkedIn

- Процитировать это

- Разрешения

Артикул

19 февраля 1887 г.

ДЖАМА. 1887; VIII(8):210. дои: 10.1001/jama.1887.02391330014004

Полный текст

Эта статья доступна только в формате PDF. Загрузите PDF-файл, чтобы просмотреть статью, а также связанные с ней рисунки и таблицы.

Абстрактный

На недавней встрече в Нью-Йоркской медицинской академии д-р Джон Х. Гирднер провел интересную демонстрацию обнаружения и локализации металлических масс, внедренных в тело человека, с помощью индукционных весов и телефонного зонда . . Как известно, этот аппарат является изобретением профессора Александра Грэма Белла из Вашингтона, а метод был предложен летом 1881 года в связи со случаем покойного президента Гарфилда.

Конструкция поискового элемента к тому же затрудняет использование таких приборов в лесу и на пересечённой местности. На мой взгляд, подкреплённый опытом использования White`s TM808, Garret2500 (с TR датчиком) и нескольких самодельных TR- приборов, разумнее сосредоточить усилия на создании IB-прибора с большой (> 30см) копланарной катушки.

Конструкция поискового элемента к тому же затрудняет использование таких приборов в лесу и на пересечённой местности. На мой взгляд, подкреплённый опытом использования White`s TM808, Garret2500 (с TR датчиком) и нескольких самодельных TR- приборов, разумнее сосредоточить усилия на создании IB-прибора с большой (> 30см) копланарной катушки. По тому повышается тон или понижается можно судить о ферромагнитных

свойствах металлического объекта — своего рода дискриминация.

По тому повышается тон или понижается можно судить о ферромагнитных

свойствах металлического объекта — своего рода дискриминация. Схематикой они

действительно похожи на

OR-металлодетекторы,

а принцип работы ближе к

BFO

(только роль второго генератора выполняет пассивный элемент – фильтр). Поисковый

генератор в отсутствии металла настраивают на частоту фильтра и сигнал

беспрепятственно через него проходит. Приближение к металлическому объекту

изменяет частоту генератора и сигнал на выходе фильтра резко уменьшается по

амплитуде, что и фиксируется блоком регистрации. Приборы эти достаточно

чувствительны, но капризны, как и все частотозависимые.

Схематикой они

действительно похожи на

OR-металлодетекторы,

а принцип работы ближе к

BFO

(только роль второго генератора выполняет пассивный элемент – фильтр). Поисковый

генератор в отсутствии металла настраивают на частоту фильтра и сигнал

беспрепятственно через него проходит. Приближение к металлическому объекту

изменяет частоту генератора и сигнал на выходе фильтра резко уменьшается по

амплитуде, что и фиксируется блоком регистрации. Приборы эти достаточно

чувствительны, но капризны, как и все частотозависимые. В очень далёком приближении

устройство можно сравнить с эхолотом, хотя физические принципы совершенно

другие. Импульсные металлодетекторы достаточно чувствительны и хорошо работают

на тяжелых грунтах. У них достаточно простая в изготовлении катушка и средней

сложности схематика. Но кроме достоинств есть и недостатки — эти аппараты

потребляют от батареи достаточно большой ток и у них достаточно сложно

реализовать приличную дискриминацию.

В очень далёком приближении

устройство можно сравнить с эхолотом, хотя физические принципы совершенно

другие. Импульсные металлодетекторы достаточно чувствительны и хорошо работают

на тяжелых грунтах. У них достаточно простая в изготовлении катушка и средней

сложности схематика. Но кроме достоинств есть и недостатки — эти аппараты

потребляют от батареи достаточно большой ток и у них достаточно сложно

реализовать приличную дискриминацию.