Что такое кибернетика. Каковы основные принципы и законы кибернетики. В каких сферах применяются кибернетические методы. Каковы перспективы развития кибернетики как науки.

Что такое кибернетика и как она возникла

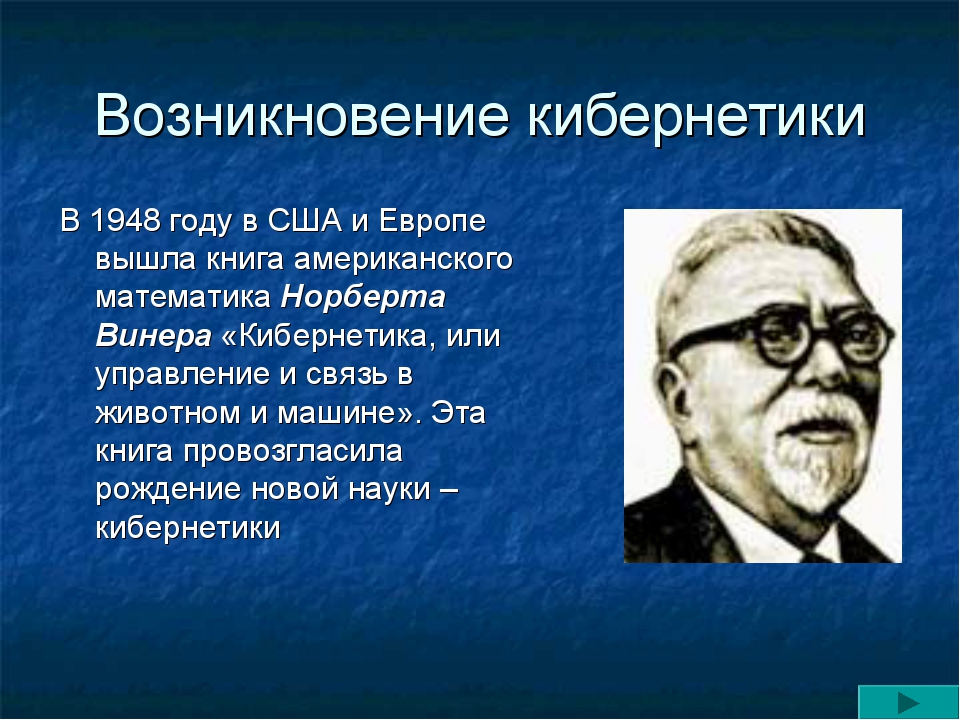

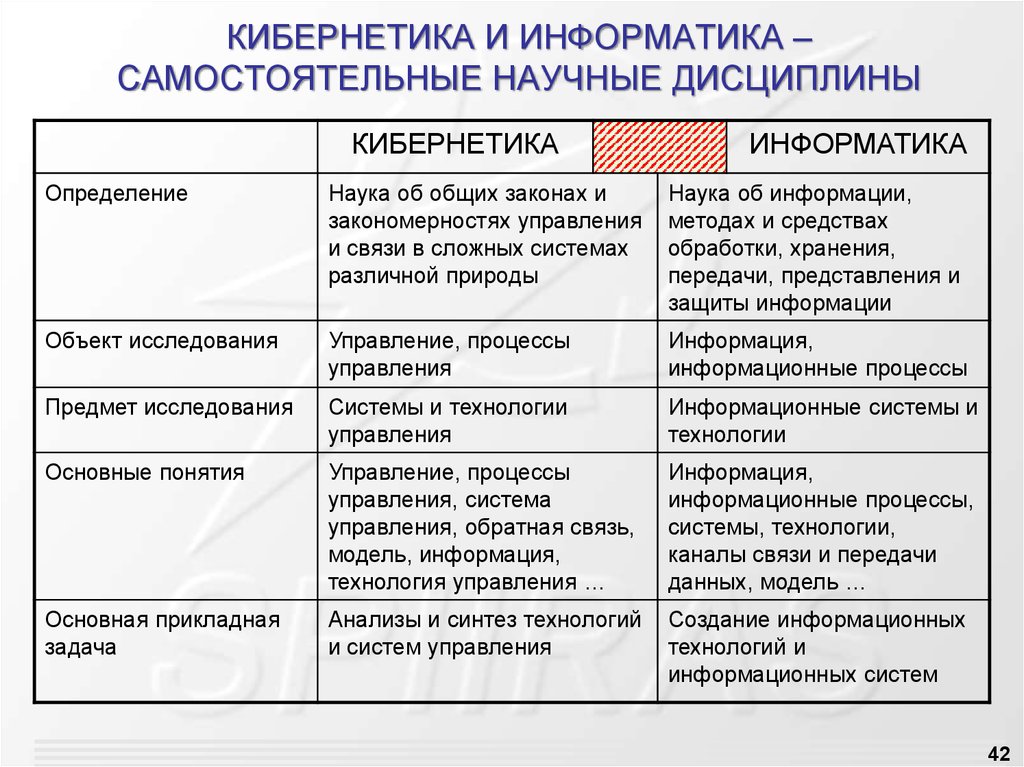

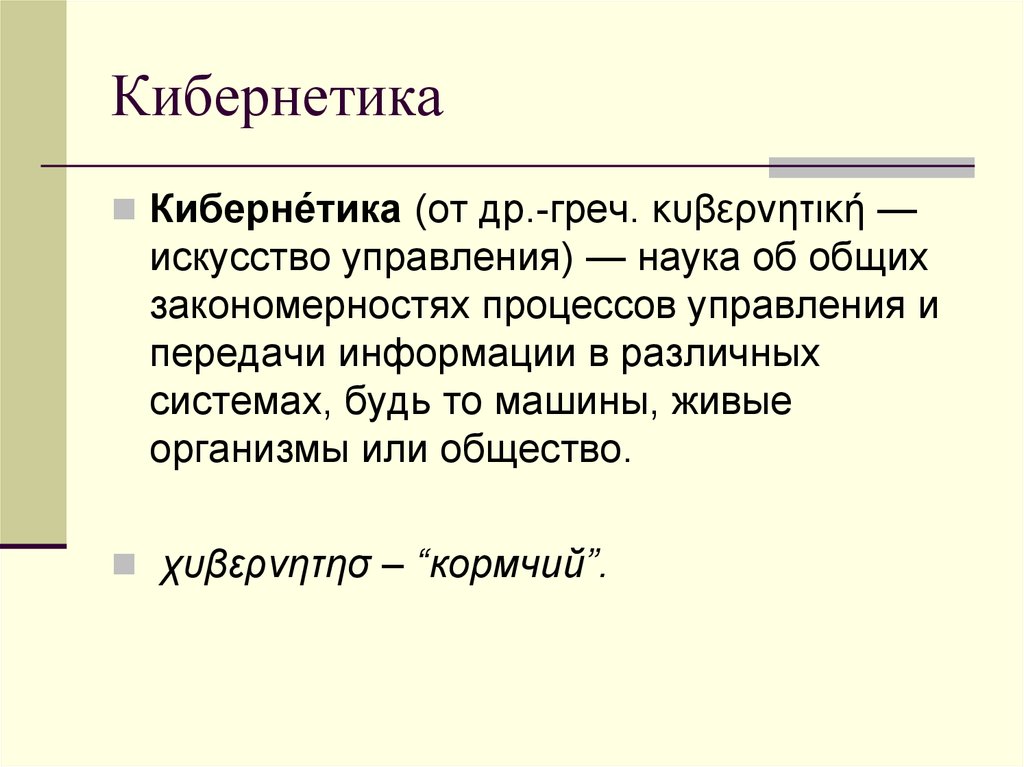

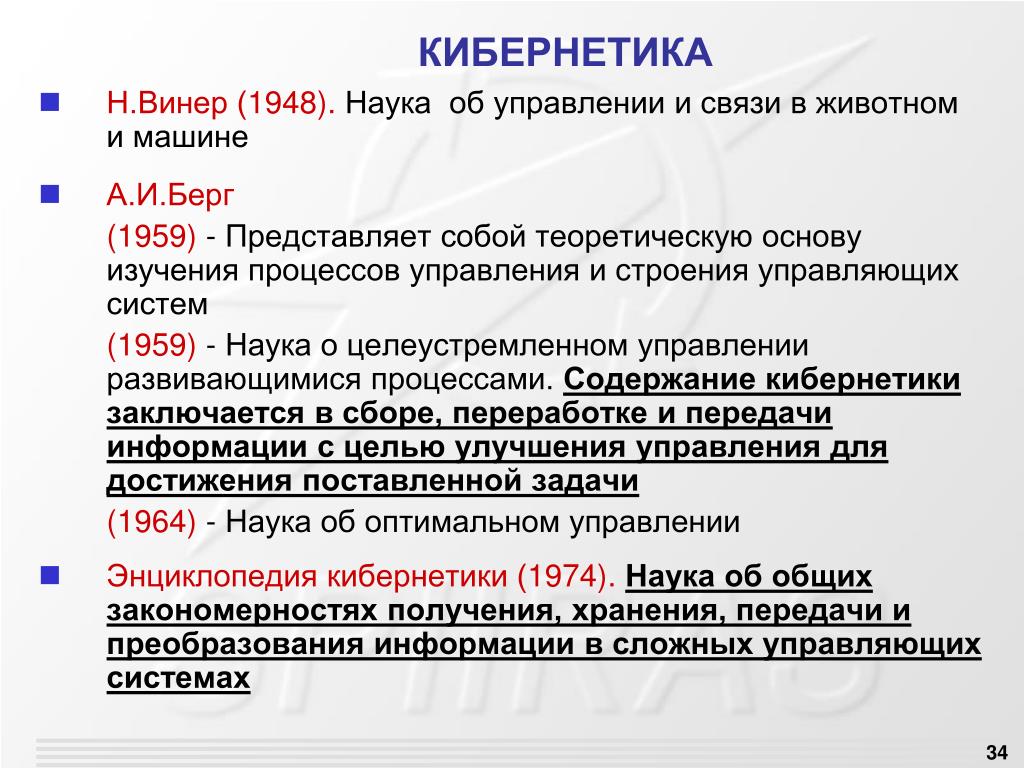

Кибернетика — это междисциплинарная наука об общих закономерностях процессов управления и передачи информации в сложных системах различной природы: технических, биологических, социальных. Основоположником кибернетики считается американский математик Норберт Винер, опубликовавший в 1948 году книгу «Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине».

Ключевая идея кибернетики заключается в том, что процессы управления и передачи информации в живых организмах, технических устройствах и обществе имеют много общего и могут быть описаны с помощью единых математических моделей. Это позволило объединить под эгидой кибернетики исследования в различных научных областях.

Основные принципы и законы кибернетики

Важнейшими принципами кибернетики являются:

- Принцип «черного ящика» — изучение поведения системы без учета ее внутреннего устройства, только на основе входных и выходных сигналов.

- Принцип обратной связи — использование информации о текущем состоянии объекта управления для выработки управляющих воздействий.

- Принцип необходимого разнообразия — для эффективного управления сложной системой управляющая подсистема должна обладать не меньшим разнообразием, чем управляемая.

Ключевым методом кибернетики является математическое моделирование изучаемых систем и процессов. Это позволяет исследовать поведение сложных объектов без проведения экспериментов с реальными системами.

Основные направления и сферы применения кибернетики

Кибернетические подходы и методы нашли применение во многих областях науки и техники:

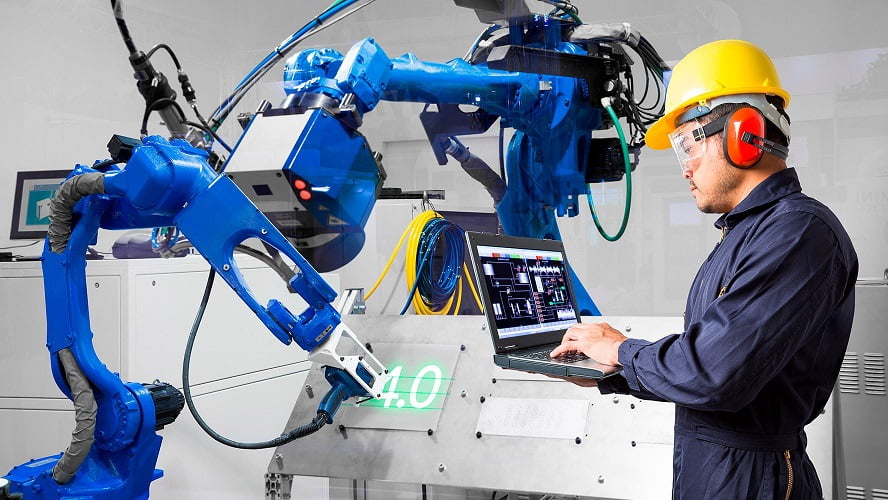

- Техническая кибернетика — разработка автоматических систем управления

- Биологическая кибернетика — моделирование процессов в живых организмах

- Медицинская кибернетика — создание систем медицинской диагностики

- Экономическая кибернетика — оптимизация экономических процессов

- Социальная кибернетика — исследование процессов управления в обществе

- Искусственный интеллект — моделирование когнитивных функций

Вклад кибернетики в развитие науки и техники

Развитие кибернетики в середине XX века оказало огромное влияние на многие области науки и техники:

- Компьютерные науки и информационные технологии

- Теория систем и системный анализ

- Теория автоматического управления

- Робототехника

- Теория искусственного интеллекта

- Биоинформатика и вычислительная биология

Многие современные технологии, от систем автоматизации производства до нейронных сетей, имеют корни в кибернетических исследованиях.

Современное состояние и перспективы кибернетики

Хотя сам термин «кибернетика» сегодня используется реже, кибернетические идеи и подходы продолжают активно развиваться в рамках других научных дисциплин. Перспективными направлениями являются:

- Разработка интеллектуальных систем управления сложными техническими и социальными объектами

- Создание моделей сложных биологических систем, в том числе мозга человека

- Развитие технологий искусственного интеллекта и машинного обучения

- Изучение процессов самоорганизации в сложных системах различной природы

Кибернетические подходы остаются востребованными при решении междисциплинарных научных и прикладных задач, связанных с управлением сложными системами и процессами обработки информации.

Значение кибернетики для развития науки и общества

Кибернетика оказала огромное влияние на развитие науки и технологий во второй половине XX века. Ее ключевые достижения:

- Формирование общей теории управления сложными системами различной природы

- Разработка методов математического моделирования сложных процессов

- Создание теоретических основ информатики и искусственного интеллекта

- Развитие системного подхода в науке и технике

- Внедрение идей обратной связи и саморегуляции в различные области знаний

Хотя сегодня кибернетика как единая наука уже не существует, ее идеи и методы продолжают широко применяться при решении сложных междисциплинарных задач управления и обработки информации.

Критика и ограничения кибернетического подхода

Несмотря на значительные достижения, кибернетический подход имеет ряд ограничений:

- Сложность адекватного математического описания многих реальных систем, особенно социальных

- Ограниченность принципа «черного ящика» при изучении сложных объектов

- Трудности учета человеческого фактора в социотехнических системах

- Невозможность полной формализации процессов принятия решений человеком

Эти ограничения привели к тому, что универсальные кибернетические подходы во многих областях были вытеснены более специализированными методами исследования. Однако общие принципы кибернетики остаются востребованными при решении междисциплинарных задач.

1. Кибернетика — наука о сложных самоорганизующихся системах. Диалектика природы и естествознания

1. Кибернетика — наука о сложных самоорганизующихся системах

Философские вопросы кибернетики активно обсуждаются в отечественной и зарубежной литературе. При этом философская интерпретация ее результатов ведется с разных, нередко противоположных позиций. Идеи и принципы этой науки используются буржуазной философией (неотомизмом, позитивизмом, операционализмом), представители которой пытаются противопоставить кибернетику диалектическому материализму. Однако реальное развитие кибернетики в нашей стране и та значительная работа по выявлению ее научного и философского статуса, которую ведут советские философы и специалисты в области естественных наук, выявляют действительные взаимосвязи философских идей кибернетики и материалистической диалектики, показывают методологическую роль диалектико-материалистической трактовки основных принципов кибернетики.

Философско-методологический анализ кибернетики имеет важное мировоззренческое значение, поскольку ее принципы, понятия и методы обладают глубоким диалектико-материалистическим содержанием. Так, принципы самоорганизации, выражая существенные задачи кибернетического исследования, конкретизируют диалектический принцип самодвижения и саморазвития материи через ее внутренние противоречия, взаимосвязи и взаимообусловленности. Вместе с тем принципы и понятия кибернетики, приобретая в силу синтетического характера этой науки общенаучное содержание, способствуют проникновению принципов материалистической диалектики в новые области научного исследования.

Так, принципы самоорганизации, выражая существенные задачи кибернетического исследования, конкретизируют диалектический принцип самодвижения и саморазвития материи через ее внутренние противоречия, взаимосвязи и взаимообусловленности. Вместе с тем принципы и понятия кибернетики, приобретая в силу синтетического характера этой науки общенаучное содержание, способствуют проникновению принципов материалистической диалектики в новые области научного исследования.

Основные идеи кибернетики, преломляясь через призму философских категорий, вносят элементы диалектико-материалистического мышления в технические, биологические и социальные науки. Например, понятия информации, самоорганизации системы и соответствующие им методы исследования нашли широкое применение в биологических науках, способствуя становлению и развитию биофизики, молекулярной биологии, теории эволюции. Механизмы саморегуляции и самоорганизации общества, его информационных процессов становятся предметом изучения социальной и экономической кибернетики.

Широкий диапазон применения идей и методов кибернетики выражает определенные синтетические тенденции научно-технической революции. В этом плане непреходящее значение для разработки философских проблем современной науки имеет анализ революции в естествознании на рубеже XIX–XX вв., осуществленный В. И. Лениным в работе «Материализм и эмпириокритицизм». В этом труде дано глубокое истолкование новых для того времени научных данных в период крутой «ломки принципов» в ведущих отраслях естествознания. Содержащийся в нем анализ революции в физике служит образцом для философского рассмотрения достижений современной научно-технической революции. Ленинские методологические принципы служат философскому обоснованию идей и методов кибернетики. Без глубокого теоретического осмысления достижений современного естествознания социалистическая идеология будет неполной и, говоря словами В. И. Ленина, может оказаться «не столько сражающимся, сколько сражаемым»[179].

Важная методологическая роль философских категорий и принципов для развития современного естествознания вытекает из выдвинутого Ф. Энгельсом тезиса об объективной и субъективной диалектике. «Так называемая объективная диалектика, — писал он, — царит во всей природе, а так называемая субъективная диалектика, диалектическое мышление, есть только отражение господствующего во всей природе движения путем противоположностей, которые и обусловливают жизнь природы своей постоянной борьбой и своим конечным переходом друг в друга, resp. (соответственно. —

Энгельсом тезиса об объективной и субъективной диалектике. «Так называемая объективная диалектика, — писал он, — царит во всей природе, а так называемая субъективная диалектика, диалектическое мышление, есть только отражение господствующего во всей природе движения путем противоположностей, которые и обусловливают жизнь природы своей постоянной борьбой и своим конечным переходом друг в друга, resp. (соответственно. —

В философии диалектического материализма в отличие от прежних философских систем онтология и гносеология не существуют обособленно, вне связи друг с другом.

Одним из важнейших достижений науки в середине XX в. явилось возникновение кибернетики, ознаменовавшей собой становление новых методов познания и вызвавшей тем самым переосмысление некоторых принципов и понятий, сложившихся в классической науке.

Кибернетика по существу продолжает линию развития экспериментально-математического естествознания. Современная наука (и прежде всего кибернетика) ставит ряд таких методологических вопросов, рассмотрение которых вносит новые аспекты в философское мышление.

Сочетая широкий синтез с детальным анализом, содержательные интерпретации с логико-математической формализацией, кибернетика позволяет на новом уровне решать определенные проблемы философии и науки.

Успехи в разработке философских проблем кибернетики как науки об управлении сложными динамическими системами различной природы находят свое выражение в исследованиях советских и зарубежных ученых-марксистов. Только за последние годы вышло значительное число монографических работ, посвященных методологическим вопросам кибернетики и ее роли в развитии современного общества[183]. Наряду с исследованием предмета кибернетики, ее философского и научного статуса важной задачей является обоснование некоторых центральных идей и принципов кибернетики, ориентированных на решение кардинальных естественнонаучных, технических и социологических проблем, связанных с управлением, регулированием, информацией, коммуникацией.

Только за последние годы вышло значительное число монографических работ, посвященных методологическим вопросам кибернетики и ее роли в развитии современного общества[183]. Наряду с исследованием предмета кибернетики, ее философского и научного статуса важной задачей является обоснование некоторых центральных идей и принципов кибернетики, ориентированных на решение кардинальных естественнонаучных, технических и социологических проблем, связанных с управлением, регулированием, информацией, коммуникацией.

Кибернетика впервые в истории науки вступила на путь объективного естественнонаучного и математически точного изучения процессов управления и переработки информации в природе, технике и обществе. Она имеет дело с процессами в динамических системах, с управлением и регулированием в таких системах. Как пишут Г. Клаус и Г. Либшер, «тщательное исследование современного состояния кибернетики, включая философский и логический анализ различных дефиниций ее предмета, показывает, что основополагающим ее понятием является кибернетическое понятие о системе. Все другие основные понятия кибернетики, такие, как информация, регулирование, алгоритм и другие, которые неотделимы от кибернетического способа мышления, связаны с этим понятием о системе — раскрывают свойства и отношения, проявляющиеся в функционировании кибернетических систем. Поэтому соответствующее понятие системы естественно рассматривать в качестве центрального пункта дефиниции предмета кибернетики»[184].

Все другие основные понятия кибернетики, такие, как информация, регулирование, алгоритм и другие, которые неотделимы от кибернетического способа мышления, связаны с этим понятием о системе — раскрывают свойства и отношения, проявляющиеся в функционировании кибернетических систем. Поэтому соответствующее понятие системы естественно рассматривать в качестве центрального пункта дефиниции предмета кибернетики»[184].

Сложные кибернетические системы обладают такими общими свойствами, как регулирование, переработка и передача информации, адаптация, самоорганизация, стратегическое поведение и ряд других. При этом структуру и функцию динамических систем кибернетики стремятся описывать математически и рассматривать с помощью моделей. На их основе открываются системные закономерности организации, управления и информационных процессов, которые включаются во все формы движения материи, начиная с перехода от неживого к живому.

При рассмотрении структуры систем кибернетика выясняет сходство и различие законов их организации. Объективной основой такого подхода служит материальное единство качественно разнородных явлений, выражающееся в аналогии и изоморфизме (гомоморфизме, модельном отношении) их структуры и функционирования, в сходстве (или прямом совпадении) описывающего их математического аппарата.

Объективной основой такого подхода служит материальное единство качественно разнородных явлений, выражающееся в аналогии и изоморфизме (гомоморфизме, модельном отношении) их структуры и функционирования, в сходстве (или прямом совпадении) описывающего их математического аппарата.

Кибернетика выступает как наука о сложных системах управления и связи. Управление и связь наблюдаются на разных уровных движения, в том числе и на уровне общественных отношений. Поэтому многие науки, а не только кибернетика так пли иначе имеют отношение к процессам управления, но лишь кибернетика рассматривает их с точки зрения единства поведения (функционирования) живого организма и работы машины. Кибернетика изучает законы управления и связи, причем в отличие от других наук преимущественно в том плане, в каком она обусловливает единство динамики функционирования и развития машины, живого организма и социальной структуры. Иными словами, кибернетика оперирует законами управления и информационного взаимодействия одновременно на нескольких, а не на одном, как это свойственно многим другим конкретным наукам, уровне структурной организации материи и рассматривает объекты как системы, обладающие определенной совокупностью общих структурных и функциональных свойств.

Предмет этой науки не остается неизменным, ибо круг вопросов, интересующих кибернетику, с годами неизбежно расширяется. Так, комплекс вопросов, которые рассматривает современная кибернетика, свидетельствует о том, что ее предмет шире закономерностей управления; последние к тому же находятся на втором плане по сравнению с вопросами системной организации и самоорганизации. Понятия конечного автомата, алгоритма, логической сети, машины Тьюринга, самоорганизующейся системы, «искусственного интеллекта» непосредственно не отражают процессов управления.

Таким образом, кибернетика — это наука о сложных, самоорганизующихся системах. Ее теоретические (математические) модели, исходные свойства которых задаются аксиоматически, отражают структуры не только одного какого-то типа. «…Нам представляется совершенно неправильным, — замечает И. А. Акчурин, — на все времена связывать наиболее фундаментальные понятия теоретической кибернетики, такие, как информация, программа (алгоритм), автомат, игра, обратная связь и т. д., обязательно и только с проблемой управления»[185]. В условиях возросшего значения организационного фактора в системах управления кибернетика становится по существу теорией системной организации. Материальная база этой науки (кибернетическая техника, ЭВМ, бионические и биокибернетические системы) также не сводится к системам управления. Поэтому ограничение предмета кибернетики только проблемами управления (и информации) не выражает всего ее содержания.

д., обязательно и только с проблемой управления»[185]. В условиях возросшего значения организационного фактора в системах управления кибернетика становится по существу теорией системной организации. Материальная база этой науки (кибернетическая техника, ЭВМ, бионические и биокибернетические системы) также не сводится к системам управления. Поэтому ограничение предмета кибернетики только проблемами управления (и информации) не выражает всего ее содержания.

В настоящее время еще нет единого представления об общей системе этой науки. В нее входит ряд дисциплин: теория регулирования и управления, теория автоматов, нервных сетей, надежности, больших систем, информации, теория игр. Так же как система понятий кибернетики развивается во взаимосвязи с понятийными системами традиционных наук, кибернетические методы в известном смысле дополняют методы других научных дисциплин[186]. В таком отношении находятся метод моделирования и аналогии, метод «черного ящика», проб и ошибок и др. В кибернетике они модифицированы и им придана математическая ориентация.

Основные понятия и принципы кибернетики связаны с категориями диалектики. В кибернетическом и в философском плане очевидна необходимость синтеза содержательных (качественных) и формальных математических (количественных) методов научного исследования сложных самоорганизующихся систем. Кибернетика, опирающаяся на математическое моделирование и общие эвристические принципы и законы управления сложными, саморазвивающимися системами, являет собой пример диалектического синтеза. В его рамках качественные методы используются наряду с количественными и осуществляется прямая и обратная связь между анализом содержания проблемы и ее формализацией.

В кибернетике внимание концентрируется на вопросах системной динамики, организации, структуры, языка, информации и управления. Абстрагирование, идеализация, формализация — отличительные особенности кибернетики как науки. Правда, это лишь одно, наиболее «наглядное» ее измерение. Некоторые авторы[187] отмечают, что задача кибернетики состоит скорее в поисках объяснений, чем описаний сложных систем, что описания без теоретических заключений не приведут к объяснениям. С этим нельзя не согласиться. Таким образом, рассмотрение обоих аспектов кибернетических методов в диалектическом единстве формирует представление о формально-содержательной природе кибернетики, имеющей важный философский смысл.

С этим нельзя не согласиться. Таким образом, рассмотрение обоих аспектов кибернетических методов в диалектическом единстве формирует представление о формально-содержательной природе кибернетики, имеющей важный философский смысл.

Отношение между философией и кибернетикой иногда рассматривают как отношение общего и особенного, т. е. предмет первой представляют более общим, чем второй. Для характеристики отношения между философией и системной наукой этого, на наш взгляд, недостаточно. Кибернетика и философия различаются не столько степенью общности их высказываний, сколько целью совершаемых в них обобщений[188].

Существенной особенностью кибернетики является функциональный подход, служащий основным способом изучения сложных систем. Последние нередко задаются человеком, который реализует себя в мире науки, техники и социального управления. Исследование социальных процессов включено в кибернетическую проблематику. Для примера можно указать на работы по проблеме «искусственного интеллекта». Кроме того, в современных социальных структурах возрастает значение организационного фактора, поэтому роль кибернетических методов, изучающих его, повышается.

Кроме того, в современных социальных структурах возрастает значение организационного фактора, поэтому роль кибернетических методов, изучающих его, повышается.

Все это подчеркивает актуальность кибернетической проблематики, ориентированной на изучение законов функционирования и развития сложных самоорганизующихся систем. Диалектическое осмысление предмета кибернетики и особенностей ее метода приводит к постановке вопроса о взаимосвязи кибернетической концепции самоорганизации с диалектическим принципом развития материи.

42. НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

42. НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ Существенно важно помнить о том, что наша тема — теория справедливости, а не экономика, хотя бы и элементарная. Нас интересуют лишь некоторые моральные проблемы политической экономии. Например, я задамся вопросом: какой

1.

Кибернетика — наука о сложных самоорганизующихся системах

Кибернетика — наука о сложных самоорганизующихся системах

1. Кибернетика — наука о сложных самоорганизующихся системах Философские вопросы кибернетики активно обсуждаются в отечественной и зарубежной литературе. При этом философская интерпретация ее результатов ведется с разных, нередко противоположных позиций. Идеи и

6.3. Кибернетика

6.3. Кибернетика 6.3.1. Что такое «кибернетика»? Кибернетика — наука об общих чертах процессов и систем управления в технических устройствах, живых организмах и человеческих организациях. Впервые принципы кибернетики были изложены в работах Н. Винера. «Возникновение

6.3.1. Что такое «кибернетика»?

6.3.1. Что такое «кибернетика»?

Кибернетика — наука об общих чертах процессов и систем управления в технических устройствах, живых организмах и человеческих организациях. Впервые принципы кибернетики были изложены в работах Н. Винера. «Возникновение кибернетики было

Впервые принципы кибернетики были изложены в работах Н. Винера. «Возникновение кибернетики было

Глава IV. О ЛЕГКОМЫСЛЕННЫХ СИСТЕМАХ

Глава IV. О ЛЕГКОМЫСЛЕННЫХ СИСТЕМАХ Все разобранные мною до сих пор системы предполагают, что имеется подлинное и существенное различие между добродетелью и пороком, из чего бы ни состояли эти качества. Имеется также подлинное и существенное различие между

Кибернетика и другие катастрофы

Кибернетика и другие катастрофы История полна провалившихся попыток создать математическую теорию, которая бы объясняла и предсказывала широкий спектр явлений, включая социальные. В XVII столетии Лейбниц фантазировал о логической системе, столь всеобъемлющей, что она

Прикладная кибернетика: пример из области социологии

Прикладная кибернетика: пример из области социологии

До сих пор не появился учебник патологии социалистического управления. Магия убеждения рассматривала изложение такой патологии как «молот социализма». Согласно аналогичным рассуждениям, в которых только врагам

Магия убеждения рассматривала изложение такой патологии как «молот социализма». Согласно аналогичным рассуждениям, в которых только врагам

(i) Кибернетика и социология

(i) Кибернетика и социология Теория «черного ящика» как регулятора общественных процессов потерпела фиаско по нескольким причинам.Во-первых, одно дело – регулировать заранее заданную систему, то есть, например, стремиться создать регулятор, который поддерживал бы

Кибернетика и социология

Кибернетика и социология ТЕОРИЯ «черного ящика» как регулятора общественных процессов потерпела фиаско по нескольким причинам.Во-первых, одно дело — регулировать заранее заданную систему, то есть, например, стремиться создать регулятор, который поддерживал бы

1. Подбор в сложных системах

1. Подбор в сложных системах

Мы видели, что механизм подбора универсален, действует повсюду и во всякий момент; другими словами, что всякое событие, всякое изменение может рассматриваться с точки зрения подбора, как сохранение или умножение одних активностей, упрочение и

Подбор в сложных системах

Мы видели, что механизм подбора универсален, действует повсюду и во всякий момент; другими словами, что всякое событие, всякое изменение может рассматриваться с точки зрения подбора, как сохранение или умножение одних активностей, упрочение и

VII. Прикладная кибернетика

VII. Прикладная кибернетика Вступление Как логический, так и феноменологический анализ литературного произведения, предпринятые в качестве попытки преодоления психологического подхода, раньше или позже заводят нас в тупик. Логик отсылает нас к концепции ассертивности,

2. Наука не рождается из мифа, но наука всегда мифологична

2. Наука не рождается из мифа, но наука всегда мифологична В связи с этим я категорически протестую против второго лженаучного предрассудка, заставляющего утверждать, что мифология предшествует науке, что наука появляется из мифа, что некоторым историческим эпохам, в

«Естественное» и «искусственное» в семиотических системах[62]

«Естественное» и «искусственное» в семиотических системах[62]

1. На первый взгляд, здесь даже нет проблемы: различие между «естественными» и «искусственными» языками кажется очевидным, и более глубокий анализ его не обещает по-новому осветить природу языка. На самом деле

На первый взгляд, здесь даже нет проблемы: различие между «естественными» и «искусственными» языками кажется очевидным, и более глубокий анализ его не обещает по-новому осветить природу языка. На самом деле

«Естественное» и «искусственное» в социотехнических системах[194]

«Естественное» и «искусственное» в социотехнических системах[194] Цель моего сообщения — выделить основные группы проблем, объединяемых этой темой, и соотнести их друг с другом. Сообщение содержит три части. Прежде всего, я попытаюсь охарактеризовать современную

Компенсации в больших человеческих системах

Компенсации в больших человеческих системах

Взаимосвязи знакомы большинству людей из-за явления компенсации во взаимоотношениях: один человек уравновешивает другого, как будто их общий спин должен быть нулевым. Если один несчастлив, другой старается быть счастливее.

Кибернетика: что это, сферы, перспективы

В 1948 году математик Норберт Винер опубликовал книгу «Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине», положив начало новой науке кибернетике. Прошло 70 лет, и до сих пор не всем понятно, что же это такое

Что такое кибернетика?

Кибернетика — это междисциплинарная наука об общих закономерностях получения, хранения, преобразования и передачи информации в сложных управляющих системах, будь то машины, живые организмы или общество. Это попытка ученых создать общую математическую теорию управления сложными системами, совместить на первый взгляд несовместимое и найти общность там, где ее не может быть.

Слово «кибернетика» впервые употребил Платон в диалоге «Законы» (4 в. до н. э.) для обозначения «принципов управления людьми». В научный оборот термин «кибернетика» ввел французский физик и математик Андре-Мари Ампер, чьим именем мы измеряем силу электрического тока. В 1834 году в своем фундаментальном труде «Опыт о философии наук, или аналитическое изложение естественной классификации всех человеческих знаний» он определил кибернетику как науку об управлении государством, которая должна обеспечить гражданам разнообразные блага.

В 1834 году в своем фундаментальном труде «Опыт о философии наук, или аналитическое изложение естественной классификации всех человеческих знаний» он определил кибернетику как науку об управлении государством, которая должна обеспечить гражданам разнообразные блага.

В том виде, в каком мы понимаем его сегодня, термин «кибернетика» ввел американский математик Норберт Винер в своей книге «Кибернетика, или Управление и связь в животном и в машине», опубликованной издательством MIT Press/Wiley and Sons в 1948 году. Он создал совершенно новую область исследований и совершенно новый взгляд на мир.

Уникальность его идей в том, что он показал: животные, как и машины, могут быть включены в более обширный класс объектов, отличительной особенностью которого является наличие систем управления.

Винера называют «отцом кибернетики». Однако большой вклад в развитие науки внесли и другие ученые — английский психиатр Уильям Эшби, американский нейрофизиолог Уоррен Маккалок, английский математик Алан Тьюринг, мексиканский физиолог Артуро Розенблют, советские математики Андрей Колмогоров и Виктор Глушков и другие.

Академик Виктор Глушков — ключевая фигура советской кибернетики (Фото: ТАСС)

Основные принципы кибернетики

Как и в любой науке, у кибернетики есть свои законы и принципы. Основные из них — это принцип «черного ящика» и закон обратной связи.

Принцип «черного ящика» ввел английский психиатр, специалист по кибернетике и пионер в исследовании сложных систем Уильям Эшби. Этот принцип позволяет изучать поведение системы, то, как она реагирует на внешние воздействия, и в то же время абстрагироваться от ее внутреннего устройства. То есть кибернетики соглашаются с когнитивными ограничениями человека и невозможностью понять всех состояний системы, которые она может принимать прямо сейчас.

Закон обратной связи заключается в простом факте: если есть объект управления и субъект управления, то для выработки адекватных управляющих воздействий, имея информацию о состоянии объекта, субъект может принимать адекватное решение по его управлению. То есть манипулируя входными сигналами, мы можем наблюдать некий результат работы системы на выходе. При этом принципы и законы кибернетики одинаково применимы к управлению автомобилем, крупным предприятием, поведением толпы или бионическим протезом.

То есть манипулируя входными сигналами, мы можем наблюдать некий результат работы системы на выходе. При этом принципы и законы кибернетики одинаково применимы к управлению автомобилем, крупным предприятием, поведением толпы или бионическим протезом.

Одно из важнейших достижений кибернетики — разработка и широкое использование метода математического моделирования. Он позволяет проводить эксперименты не с реальными физическими моделями изучаемых объектов, а с их математическим описанием в виде компьютерных программ.

Сферы кибернетики

Хоть и считается, что как наука кибернетика сегодня предана забвению, она успела породить много направлений:

- искусственный интеллект;

- медицинская кибернетика;

- биологическая кибернетика;

- инженерная кибернетика;

- спортивная кибернетика;

- экономическая кибернетика;

- социальная кибернетика;

- правовая кибернетика и другие.

Искусственный интеллект

Как отдельное направление исследований искусственный интеллект (ИИ) возник в середине XX века, в попытке понять организацию работы мозга с помощью математических методов.

Искусственный интеллект определяют как научное направление, в рамках которого ставятся и решаются задачи аппаратного или программного моделирования интеллектуальных видов человеческой деятельности. Кроме этого под ИИ понимают свойство интеллектуальных систем выполнять творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой человека.

Решения на основе искусственного интеллекта сегодня внедряются во все сферы нашей жизни: медицина, образование, политика, сельское хозяйство, банки, безопасность и другие.

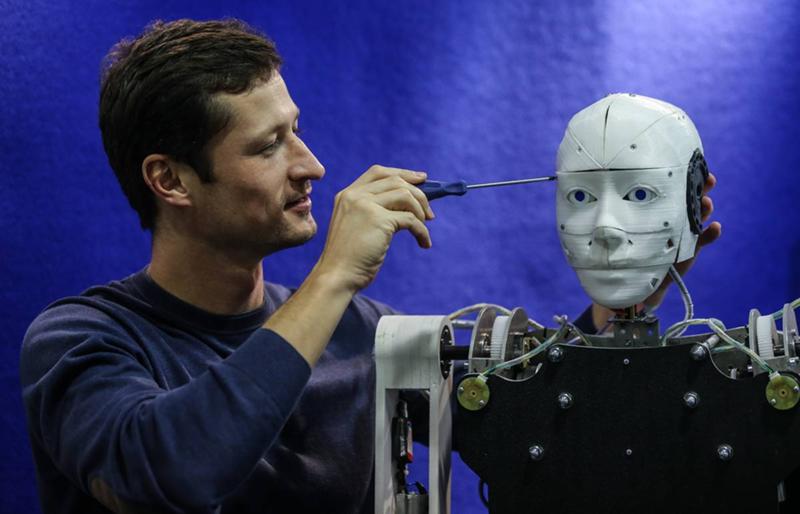

Другая сфера, которая тесно связана с ИИ — робототехника.

Медицинская кибернетика

Медицинская кибернетика — это междисциплинарное научное направление, связанное с использованием идей, методов и технических средств кибернетики в медицине и здравоохранении. Медицина стала одной из тех сфер, наряду с робототехникой и компьютерными технологиями, где кибернетика получила большое распространение.

Врачи-кибернетики работают в тесном содружестве с врачами-клиницистами (терапевтами, хирургами, реаниматологами, неврологами, реабилитологами и так далее), физиологами, биохимиками, математиками, инженерами и другими специалистами.

В России как специальность высшего медицинского образования появилась в 1974 году.

Чем занимается медицинская кибернетика:

- Разработка медицинских информационных технологий — единая государственная система здравоохранения, электронные медицинские карты и рецепты, телемедицина.

- Развитие искусственного интеллекта в медицине позволяет осуществлять диагностику с помощью компьютерных технологий, прогнозировать состояние пациентов, автоматически расшифровывать специализированные медицинские снимки и изображения.

- Внедрение сложных компьютеризированных комплексов — томографы, ангиографы, системы визуализации и радиоизотопные системы, системы лазерной микрохирургии и другие. А также создание портативных, комфортных и индивидуальных приборов, которые объективно оценивают показатели пациента и передают их в реальном времени в аналитические центры.

- Исследования в области биологии и медицины — клиническая биоинформатика, 3D-моделирование лекарственных средств, исследование лекарств и лекарственного взаимодействия на молекулярном уровне.

- Математическое моделирование физиологических процессов, эпидемий и др.

Кибернетическая биология

Кибернетическая биология изучает кибернетические системы в биологических организмах с упором на то, как животные адаптируются к окружающей среде и как информация в форме генов передается от поколения к поколению.

Основные направления кибернетической биологии:

- Биоинженерия — комплексная дисциплина, которая использует междисциплинарные разработки в области инженерии, биологии и медицины для лечения болезней, укрепления здоровья и продления жизни.

- Бионика или биомиметика — научный подход к созданию технологических устройств, при котором идея и основные его элементы заимствуются из живой природы и используются для решения задач, стоящих перед человеком. Самый простой пример биомиметики — текстильная застежка-«липучка», прототипом которой стали плоды репейника.

- Синтетическая биология — новое направление науки, которое объединяет инженеров, физиков, молекулярных биологов и химиков, чтобы использовать инженерные принципы для соединения биомолекулярных компонентов: генов, белков и других составных частей в новые структуры и сети.

- Биомеханика изучает в основном механические свойства опорно-двигательного аппарата. Фундаментальные исследования в этой области послужили базой для разработки, например, искусственных суставов.

- Кибернетические организмы — биологические организмы, содержащие механические или электронные компоненты.

Инженерная кибернетика

Инженерная кибернетика — междисциплинарное исследование и автоматическое управление техническими динамическими системами, такими как роботы, самолеты, морские суда, автомобильные системы и технологические установки.

Одно из направлений — разработка и создание автоматических устройств: технологических, измерительных (различные датчики, регистраторы, измерительные комплексы) и информационных.

Спортивная кибернетика

Спортивная кибернетика — научный подход к мониторингу физиологии игроков, оценки их психологического состояния, а также к изучению и разработке стратегии и тактики игр для командных видов спорта.

Одним из первых математические методы и принципы кибернетики в спорте применил кандидат биологических наук, доцент Валентин Петровский, преподаватель кафедры легкой атлетики Киевского физкультурного института и тренер-новатор. В 1960 годах Петровский рассчитал математическую модель тренировок для спортсмена Валерия Борзова, который стал чемпионом мира по легкой атлетике.

В 1975 году киевское «Динамо» выиграла у мюнхенской «Баварии» Суперкубок Европы по футболу со счетом 3:0. Это произошло благодаря работе тренера Валерия Лобановского, футбольного статиста Анатолия Зеленцова и футболиста и тренера Олега Базилевича. Они создали первый в мире постоянно действующий научный центр при команде «Динамо» в Киеве. Там разработали уникальные программы и методики моделирования учебно-тренировочного процесса, контроля и анализа соревновательной деятельности, моделирования стратегии и тактики игр. Сегодня работу профессиональных спортсменов различных спортивных направлений сложно представить без компьютерных технологий и математических методов анализа.

Команда киевского «Динамо» с завоеванным Суперкубком УЕФА, 1975 год (Фото: ТАСС)

В 2017 году в России была создана Ассоциация компьютерных наук в спорте, объединившая ученых, в том числе математиков, физиологов, психологов, биомехаников, а также ИТ-специалистов, тренеров и спортивных врачей.

Экономическая кибернетика

Экономическая кибернетика — область науки, которая изучает движение информации в экономике и ее влияние на экономические процессы с учетом обратной связи. Возникла на стыке математики и кибернетики с экономикой и включает в себя математическое программирование, исследование операций, экономико-математические модели, эконометрику и математическую экономию.

В качестве самостоятельного научного направления экономическая кибернетика появилась в конце 1950 годов. Основателем экономической кибернетики считается британский теоретик и практик в области исследования операций Стаффорд Бир. С того времени она дифференцировалась на множество самостоятельных направлений: систему искусственного интеллекта для поддержки бизнес-решений, теорию проектирования экономических механизмов (конкурсов, аукционов и так далее) и организаций, исследования рынков информации, а также менеджмент знаний.

Основателем экономической кибернетики считается британский теоретик и практик в области исследования операций Стаффорд Бир. С того времени она дифференцировалась на множество самостоятельных направлений: систему искусственного интеллекта для поддержки бизнес-решений, теорию проектирования экономических механизмов (конкурсов, аукционов и так далее) и организаций, исследования рынков информации, а также менеджмент знаний.

- Cybersyn

Cybersyn — проект централизованного компьютерного управления плановой экономикой в Чили в 1970–1973 годах под руководством кибернетика Стаффорда Бира.

Бир использовал для анализа экономики Чили модели жизнеспособной системы (viable system model), основанную на принципах нервной системы человека. Он критиковал иерархический процесс принятия решений, когда управление осуществляется директивно при накоплении статичных данных. Вместо этого он предложил закольцевать процесс принятия решений, расположив между правительством и производствами специальный аппарат управления. Этот аппарат должен собирать и передавать информацию от работников руководству, контролировать и обеспечивать выполнение распоряжений, поддерживать саморегуляцию всей системы за счет распределения выделенных ресурсов относительно потребностей. Гибкость процесса управления гарантировала постоянная обратная связь. А ключевыми элементами становились коммуникация, адаптация и действие.

Этот аппарат должен собирать и передавать информацию от работников руководству, контролировать и обеспечивать выполнение распоряжений, поддерживать саморегуляцию всей системы за счет распределения выделенных ресурсов относительно потребностей. Гибкость процесса управления гарантировала постоянная обратная связь. А ключевыми элементами становились коммуникация, адаптация и действие.

Ситуационный центр Cybersyn (Фото: wikipedia.org)

В 1973 году военные во главе с генералом Аугусто Пиночетом совершили переворот в Чили. Отказавшись от идей плановой системы свергнутого президента-социалиста Сальвадора Альенде, они закрыли проект Cybersyn.

- ОГАС

Общегосударственная Автоматизированная Система сбора и обработки информации для учета, планирования и управлении народным хозяйством СССР — одна из первых глобальных сетей в мире для управления экономикой государства. Создавалась и разрабатывалась под руководством академика и кибернетика Виктора Глушкова в 1960–1980-х годах.

Создавалась и разрабатывалась под руководством академика и кибернетика Виктора Глушкова в 1960–1980-х годах.

Целью ОГАС должен был стать перевод всего документооборота страны в электронный, безбумажный вид, возможность управления экономикой в том числе в режиме реального времени, оптимизация технологических, экономических и организационных процессов, реорганизация управления, создание индустрии информационных технологий. В первоначальном проекте предполагалась даже отмена бумажных денег и замена их электронными платежами.

Частично проект реализован в 1968 году как Автоматическая система плановых расчетов (АСПР), которая просуществовала до 1994 года. По некоторым данным, при переходе на новые компьютеры, комплекс программ АСПР и банк данных, хранившиеся на ЕС ЭВМ, просто не перенесли на новые носители.

Социальная кибернетика

Социальная кибернетика — раздел в социологии, основанный на общей теории систем и кибернетике. Задача ее состоит в том, чтобы изучить закономерности самоорганизующейся общественной системы и создать оптимальную модель управления социальными процессами.

В реальном мире социальная кибернетика применима для лучшего понимания поведения толпы, в том числе во время беспорядков, а также причин их формирования и способов их предотвращения.

В 2006 году Международная социологическая ассоциация утвердила премию имени Уолтера Бакли за выдающиеся достижения в области социокибернетики.

Правовая кибернетика

Правовая кибернетика — научные исследования в сфере закономерностей оптимального функционирования государственно-правовых систем. Она решает задачи автоматизации юридической деятельности и ее отдельных видов. Сегодня правовая кибернетика активно используется для понимания различных законов и нормативных актов и того, как они могут применяться или не применяться в отдельных случаях.

Будущее кибернетики

Ожидания от кибернетики как научной дисциплины, которая сотворит революцию в обществе, в середине XX века были очень велики, но не все они смогли оправдаться. По мнению ученых, это произошло не из-за ограничений самой науки, а ограниченности специалистов, не сумевших реализовать потенциал кибернетических идей из-за их технологической и экономической несвоевременности. Спустя 70 лет у кибернетики есть все шансы реабилитироваться. Сегодня мы живем во времена, когда вычислительные возможности кажутся безграничными. Уже сейчас правительства и компании соревнуются, чтобы использовать преимуществами инноваций.

Спустя 70 лет у кибернетики есть все шансы реабилитироваться. Сегодня мы живем во времена, когда вычислительные возможности кажутся безграничными. Уже сейчас правительства и компании соревнуются, чтобы использовать преимуществами инноваций.

По мнению профессора Колледжа естественных наук Техасского университета Энди Эллингтона, в будущем люди начнут представлять собой нечто вроде новой «жизненной» формы, более связанной чем когда-либо с вычислительными устройствами. Достижения в области нейробиологии, электрохимии и синтетической биологии позволят нам подключаться к Сети напрямую.

Доктор биологических наук, профессор физического факультета и ведущий сотрудник Центра нейротехнологий ЮФУ Борис Владимирский считает, что интеграция мозга и кибернетики приведет к созданию виртуальной доли человеческого мозга. Она будет служить не только для распознавания образов или решения логических задач. Но и сообщать информацию, предлагать варианты разумного взаимодействия, отвечать на вопросы, а порой и задавать их.

Шпаргалка по философии кандидатский минимум

Страница 51 из 63

Дополнительный вопрос 1. Философия и кибернетика в XXI веке: проблемы и методология их решения.

Кибернетика – наука об общих законах управления в природе, обществе, живых организмах и машинах или же наука об управлении, связи и переработке информации. Объектом изучения являются динамические системы. Предметом – информационные процессы, связанные с управлением ими.

Кибернетика возникла на стыке многих областей знания: математики, логики, семиотики, биологии и социологии.

Обобщающий характер кибернетических идей и методов сближает науку об управлении, каковой является кибернетика, с философией.

Сама кибернетика как наука об управлении многое дает современному философскому мышлению. Она позволяет более глубоко раскрыть механизм самоорганизации материи, обогащает содержание категории связей, причинности, позволяет более детально изучить диалектику необходимости и случайности, возможности и действительности.

Исследование методологического и гносеологического аспектов кибернетики способствует решению многих философских проблем. В их числе — проблемы диалектического понимания простого и сложного, количества и качества, необходимости и случайности, возможности и действительности, прерывности и непрерывности, части и целого. Для развития самих математики и кибернетики важное значение имеет применение к материалу этих наук ряда фундаментальных философских принципов и понятий, применение, обязательно учитывающее специфику соответствующих областей научного знания. Среди этих принципов и понятий следует особо выделить положение отражения, принцип материального единства мира конкретного и абстрактного, количества и качества, нормального и содержательного подхода к познанию и др.

Философская мысль уже много сделала в анализе аспектов и теоретико-познавательной роли кибернетики. Было показано, сколь многообещающим в философском плане является рассмотрение в свете кибернетики таких вопросов и понятий, как природа информации, цель и целенаправленность, соотношение детерминизма и теологии, соотношение дискретного и непрерывного, детерминистского и вероятностного подхода к науке.

Нужно сказать и о большом значении кибернетики для построения научной картины мира. Собственно предмет кибернетики — процессы, протекающие в системах управления, общие закономерности таких процессов.

Значение кибернетики:

• Философское значение, поскольку кибернетика дает новое представление о мире, основанное на роли связи, управления, информации, организованности, обратной связи и вероятности.

• Методологическое значение кибернетики определяется тем, что изучение функционирования более простых технических систем используется для выдвижения гипотез о механизме работы качественно более сложных систем с целью познания происходящих в них процессов — воспроизводства жизни, обучения и так далее.

Использование понятий и идей кибернетики в вопросах физики, химии, биологии, философии, социологии, психологии и других науках дали превосходные всходы, позволили глубоко продвинуться в сущность процессов, протекающих в неживой и живой природе. Нет никакого сомнения в том, что грядущий XXI век и прогресс естествознания и науки всей будет протекать по линии изучения закономерностей управляющих процессов в сложноорганизованных системах. Самоорганизующаяся система — это познавательная модель науки XXI века. Информация выйдет в XXI столетии на первое место в мире научных понятий.

Самоорганизующаяся система — это познавательная модель науки XXI века. Информация выйдет в XXI столетии на первое место в мире научных понятий.

Явления, которые отображаются в таких фундаментальных понятиях кибернетики, как информация и управление, имеют место в органической природе и общественной жизни. Таким образом, кибернетику можно определить как науку об управлении и связи с живой природой в обществе и технике.

Проблемы кибернетики:

Проблема ИИ. Ранее допускалось создание искусственного интеллекта или машины, которая будет «умнее» своего создателя. Были поставлены другие вопросы, связанные с возможностью такой машины. Сможет ли машина полностью, во всех отношениях заменить человека? Существуют ли вообще, какие ли пределы развития кибернетических устройств? В настоящее время происходит обсуждение вопроса о перспективах развития кибернетических машин и их взаимоотношений с человеческим разумом. Рассматривая возможность создания искусственным путем, на основе моделирования, мыслящего существа необходимо остановиться на двух аспектах этой проблемы. Во-первых, кибернетика моделирует не все функции мозга, а только те, которые связаны с получением, обработкой и выдачей информации, т.е. функции, которые поддаются логической обработке. Все же другие, бесконечно разнообразные функции человеческого мозга остаются вне поля зрения кибернетики. Во-вторых, с точки зрения теории моделирования вообще не имеет смысла говорить о полном тождестве модели и оригинала.

Во-первых, кибернетика моделирует не все функции мозга, а только те, которые связаны с получением, обработкой и выдачей информации, т.е. функции, которые поддаются логической обработке. Все же другие, бесконечно разнообразные функции человеческого мозга остаются вне поля зрения кибернетики. Во-вторых, с точки зрения теории моделирования вообще не имеет смысла говорить о полном тождестве модели и оригинала.

Решение уникальных проблем. Кибернетические методы пока неприменимы для решения уникальных проблем (трудности сопоставления разнородных качеств, субъективный характер многих оценок качества альтернатив, трудность организации работы экспертов, трудности получения полного списка альтернатив).

Охватывание различных областей. Учитывая текущие тенденции информатизации общества в целом, следует указать, что роль кибернетики в управлении будет все больше и больше расширяться, все в большей степени захватывая области принятия решений.

Информ ресурсы. Следующая проблема кибернетики – проблема информационных ресурсов. Недостаточно точная, достоверная и полная информация нередко приводит к искажению результатов и к неправильным выводам и решениям поставленных задач.

Недостаточно точная, достоверная и полная информация нередко приводит к искажению результатов и к неправильным выводам и решениям поставленных задач.

Методы исследования. Есть необходимость создания методов исследования структуры и топологии распределения различных видов информационных ресурсов по отельным регионам, странам и в глобальном масштабе.

Языковой барьер. Существует проблема «языковых барьеров» в мировом информационном пространстве, в котором английский язык является основным. Преодоление языкового барьера требует создания инструментальных средств и информационных технологий, способных поддерживать многоязычные информационные системы массового применения.

Следует отметить, что в развитии кибернетики и информатики по-прежнему наиболее сильное влияние оказывают страны запада. В России же развитие данной науки несколько затруднено в связи со слабым финансированием и поддержкой со стороны правительства. Однако все же любая проблема решаема, рано или поздно будет решена. На протяжении развития науки будут появляться новые проблемы, отпадать старые, двигая прогресс и развитие человечества.

На протяжении развития науки будут появляться новые проблемы, отпадать старые, двигая прогресс и развитие человечества.

<< Предыдущая — Следующая >>

Кибернетика — BusinessBalls.com

Кибернетика

Наука о коммуникациях и управлении в системах — выбор выше инстинкта

Кибернетика — это наука об управлении и коммуникациях у животных, включая человека, и у машин.

Изучение кибернетики использовалось различными способами с древних времен, чтобы попытаться объяснить, понять и управлять эффективной работой всех видов систем — социальных, организационных, животных, механических, электронных и других. Таким образом, Концепция кибернетики (особенно «первый закон кибернетики») чрезвычайно актуальна для современного развития управления, а также собственной роли и потенциала в системах всех видов.

Организация, в которой мы работаем; мир, в котором мы живем; окружающие нас люди — это все системы.

«Первый закон кибернетики» имеет огромное значение, особенно для понимания и развития большего индивидуального самоопределения ; и большее понимание, терпимость и разнообразие реакций на ситуации и людей вокруг нас ;

все это необходимо для нашей способности эффективно взаимодействовать и реагировать в рамках работы и за ее пределами.

«Первый закон кибернетики», возможно, является одним из самых действенных принципов счастливой продуктивной и успешной жизни.

И хотя «успешный», конечно же, вопрос индивидуальной интерпретации, кибернетика дает ключ к его достижению, какой бы ни была ваша интерпретация. Это очень, очень мощная концепция — в некотором роде кибернетика — это наука о вдумчивом выборе, а не беспрекословном инстинкте :

Первый закон кибернетики

«Подразделение в системе с наибольшим количеством доступных ему поведенческих реакций управляет системой.»

Это также известно как «закон необходимого разнообразия», который занимает центральное место в концепциях нейролингвистического программирования (НЛП).

Кибернетика также имеет непосредственное отношение к теории подталкивания – мощной методологии управления изменениями, появившейся в 2000-х годах.

История и обзор

Как указывалось выше, слово «кибернетика» происходит от греческого слова «kubernetes», означающего «рулевой» или «пилот». Этот дословный перевод воплощает большую часть современной актуальности принципов кибернетики.

Этот дословный перевод воплощает большую часть современной актуальности принципов кибернетики.

Кибернетика как популяризированная (такая, какая она есть) наука и термин в этом смысле обычно приписывается (в частности, согласно Чемберсу) Норберту Винеру, 1894-1964, американскому математику (среди прочих способностей). Винер был частью группа очень мозговитых людей с различными специальностями (психология, математика, социология, философия, управление знаниями), в том числе Стефан Одоблея, Артуро Розенблют, Джулиан Бигелоу, Уоррен МакКаллох и Уолтер Питтс, которые, кажется, в центре теоретической кибернетики около 1940, в основном во Франции, где работа Винера была впервые опубликована.

Другие справочные источники ссылаются на более раннее происхождение и использование слова кибернетика (или переведенного эквивалента), восходящего к Платону, 428-348 г. до н.э., в котором он использовал термин «Республика» для описания систем управления. Совсем недавно другие использовали кибернетику

термин до и ближе к идеям Винера, в частности, Андре-Мари Ампер, 1775-1836 гг. , прославившийся электромагнетизмом, а затем Луи Куффиньяль, 1902-1966 гг., французский «пионер кибернетики». Короче говоря, изучение контроля и реагирования на сложные системы

занимал великие умы на протяжении тысячелетий, и Винер, кажется, считается главным современным архитектором.

, прославившийся электромагнетизмом, а затем Луи Куффиньяль, 1902-1966 гг., французский «пионер кибернетики». Короче говоря, изучение контроля и реагирования на сложные системы

занимал великие умы на протяжении тысячелетий, и Винер, кажется, считается главным современным архитектором.

В частности, Винер, по-видимому, объединил основные направления кибернетики, которые были разработаны многими и разными людьми за последние две тысячи лет, то есть принципы:

регулирования и реагирования на —

- механические и электрические системы,

- социальные и государственные системы,

- нервная система человека и животных, и

- социальные системы человека и животных.

Кибернетика занимает центральное место в нашем понимании жизни, организаций и того, как мы относимся к нашему миру, как бы мы его ни определяли.

Вот как ди-джей Стюарт из Британского общества кибернетики объясняет официальное введение кибернетического термина:

.«К лету 1947 года наука об управлении и связи развилась до такой степени, что не иметь для нее названия стало неудобно, и поэтому был придуман термин «кибернетика»…» (и Затем Стюарт цитирует Вайнера из 1948):

«Таким образом, еще четыре года назад группа ученых во главе с доктором Розенблютом и мной уже осознала существенное единство набора проблем, связанных с коммуникацией, управлением и статистической механикой, будь то в машине или в живой ткани.

С другой стороны, нам серьезно мешало отсутствие единства литературы по этим проблемам, отсутствие какой-либо общей терминологии или хотя бы единого названия области.

После долгих размышлений мы пришли к выводу, что вся существующая терминология имеет слишком сильный уклон в ту или иную сторону, чтобы служить будущему развитию области должным образом; и, как это часто бывает с учеными, мы были вынуждены придумать хотя бы одно искусственное новогреческое выражение, чтобы заполнить пробел.

Мы решили назвать всю область теории управления и связи, будь то в машине или в животном, той же «кибернетикой», которая мы образовались от греческого kubernetes или «рулевой».

(в заключение Стюарт): «Еще одно обоснование нового термина заключается в том, что kubernetes является корнем латинского глагола gubernare, «управлять», и что одной из самых ранних форм механизма автоматического управления был регулятор скорости парового двигателя. Между прочим, слово «кибернетика» использовалось в значении, близком к нынешнему, когда Ампер использовал его как название своей науки о гражданском управлении (Ampère, 1834)».

Винер изучал зоологию в Гарварде, философию в Корнелле, а также в Кембридже (у Бертрана Рассела) и Геттингене, а позже стал профессором математики в Массачусетском технологическом институте. Винер был экспертом в области математической коммуникации.

теории, в конечном итоге связав свою работу с управляемыми ракетными системами и обработкой информации в электронных устройствах с психическими процессами у животных. Его публикации «Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине» (1948),

и «Использование человека человеком: кибернетика и общество» (1950) помогли популяризировать кибернетику как науку и особенно как научный термин.

Его публикации «Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине» (1948),

и «Использование человека человеком: кибернетика и общество» (1950) помогли популяризировать кибернетику как науку и особенно как научный термин.

По правде говоря, человечество всегда было очаровано кибернетикой — тем, как мы относимся к окружающему миру и реагируем на него. Благодаря Винеру мы все теперь знаем, как это назвать.

Я не говорю, что вам нужно изучать кибернетику как самостоятельную науку, хотя не стесняйтесь и так, если она вас захватит. Я рекомендую вам рассмотреть сущностную философию, содержащуюся в «первом законе», и посмотреть, как она соотносится с вашей жизнь и окружающие ее системы.

Подумайте об этом:

«Единица в системе с наибольшим количеством доступных поведенческих реакций управляет системой.»

«Единица измерения» — вас .

«Поведенческие реакции» — это то, как вы реагируете и планируете , и что вы делаете и говорите .

«Система» — это окружающая среда (во всех отношениях) и люди , представляющие мир, в котором вы стремитесь добиться успеха в .

А «контроль» — это выбор , который вы можете осуществить, добиваясь того, чего хотите , что бы это ни было.

Next: Fantasticat

Область кибернетики — Американское общество кибернетики

Сентябрь 1983 г.

Предисловие

сделать краткое заявление, описывающее область кибернетики в том виде, в каком она существует сегодня. В документе будет указано, чем кибернетика отличается от других научных занятий. Хотя те, кто вносит свой вклад в развитие этой области, сильно различаются по своим конкретным интересам, декларация расскажет более поздней аудитории, какие идеи разделяют эти люди и каковы некоторые последствия этих идей. Эрнст фон Глазерфельд любезно принял на себя задачу просмотреть и тщательно переписать ряд описательных утверждений, составленных другими людьми. Этот документ является результатом.

Этот документ является результатом.

Если у вас есть комментарии к декларации, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Стюарт А. Амплби

Президент ASC 1980-1982

Декларация ASC

Кибернетика — это способ мышления, а не набор фактов. Мышление включает понятия, образуя их и связывая их друг с другом. Некоторые из концепций, характеризующих кибернетику, существуют уже давно, явно или неявно. Саморегуляция и контроль, автономия и коммуникация, например, конечно, не новы в обыденном языке, но они не фигурировали в качестве центральных терминов ни в одной науке.

Саморегуляция была гениально реализована в водяных часах и масляных лампах с автоматическим питанием за несколько сотен лет до нашей эры. Однако в научном изучении живых организмов это понятие не было введено до прошлого века и работы Клода Бернара. Ей еще предстоит пройти долгий путь, поскольку в психологии догма о пассивном организме, который полностью определяется окружающей средой или его генами, до сих пор часто безоговорочно принимается.

С концепцией автономии почти то же самое. Властители и политики использовали его еще со времен Спарты, но только недавно начали изучать структурно-функциональный баланс, создающий автономию организма (Матурана, Варела). И есть еще одна сторона концепции автономии: необходимость управлять тем, что доступно. Что этот принцип управляет построением человеческого знания и, следовательно, лежит в основе всей эпистемологии, впервые было высказано в начале 1899 г.0148-го века Вико, а затем убедительно доказывал Кант. Последствия этого принципа только сегодня исследуются в некоторых науках.

Что касается связи, то здесь случай, пожалуй, самый крайний. Нам говорят, что змей общался с Адамом и Евой вскоре после того, как они были созданы. Моисей общался с Богом. И все это время обычные люди общались друг с другом. «Математическая теория коммуникации» родилась всего сорок лет назад, когда зародилась кибернетика (Вайнер, Шеннон). Однако это все еще была теория наблюдателя и ничего не говорила о необходимой истории социальных взаимодействий, из которой только и могло возникнуть значение коммуникаторов.

Кибернетика возникла, когда такие понятия, как саморегуляция, автономия и иерархия организации и функционирования внутри организмов, были проанализированы теоретически, т. е. логически, математически и концептуально. Результаты этих анализов оказались применимыми более чем в одной отрасли науки. Кибернетика, таким образом, является метадисциплинарной (в отличие от междисциплинарной) тем, что она выделяет и проясняет представления о концептуальных паттернах, которые открывают новые пути понимания во многих областях опыта.

Исследование саморегуляции, автономии и иерархических структур привело к кристаллизации таких концепций, как круговая причинность, обратная связь, равновесие, адаптация, контроль и, возможно, самое важное, концепций функции, системы и модели. Большинство из этих терминов популярны, некоторые стали модными словами, и они возникают во многих контекстах. Но не будем ошибаться: простое использование одного, двух или даже всех из них не должно восприниматься как свидетельство кибернетического мышления. Что составляет кибернетику, так это систематическая взаимосвязь понятий, которые были сформированы и связаны с этими терминами в междисциплинарном анализе, который сегодня далеко не завершен.

Что составляет кибернетику, так это систематическая взаимосвязь понятий, которые были сформированы и связаны с этими терминами в междисциплинарном анализе, который сегодня далеко не завершен.

Все, что характеризуется определенной взаимосвязью нескольких элементов, трудно описать. Язык обязательно линеен. Взаимосвязанных комплексов нет. Каждый из ученых, инициировавших, формировавших и питавших этот новый образ мышления, описывал кибернетику по-своему, и каждый определял ее для себя. Тем не менее все они глубоко осознают тот факт, что их усилия, их методы и их цели вывели их за пределы традиционных дисциплин, с которых они начинали, и что, тем не менее, в их мышлении гораздо больше совпадений, чем индивидуальных расхождений. .

Норберт Винер, математик, инженер и социальный философ, придумал слово «кибернетика». Ампер задолго до этого предложил его для науки управления, потому что оно происходит от греческого слова «рулевой». Вместо этого Винер определял кибернетику как науку об управлении и общении между животными и машинами. Для Уоррена Маккаллоха, нейроанатома, логика и философа, кибернетика была экспериментальной эпистемологией, связанной с генерацией знаний посредством общения внутри наблюдателя и между наблюдателем и окружающей средой. Стаффорд Бир, промышленный аналитик и консультант по вопросам управления, определил кибернетику как науку об эффективной организации. Антрополог Грегори Бейтсон подчеркнул, что если раньше наука имела дело с материей и энергией, то новая наука кибернетика фокусируется на формах и закономерностях. Для педагога-теоретика Гордона Паска кибернетика — это искусство манипулирования защищаемыми метафорами, показывая, как они могут быть построены и что может быть выведено в результате их построения. И мы можем добавить, что Пиаже в конце своей жизни стал рассматривать кибернетику как попытку смоделировать процессы когнитивной адаптации в человеческом разуме.

Для Уоррена Маккаллоха, нейроанатома, логика и философа, кибернетика была экспериментальной эпистемологией, связанной с генерацией знаний посредством общения внутри наблюдателя и между наблюдателем и окружающей средой. Стаффорд Бир, промышленный аналитик и консультант по вопросам управления, определил кибернетику как науку об эффективной организации. Антрополог Грегори Бейтсон подчеркнул, что если раньше наука имела дело с материей и энергией, то новая наука кибернетика фокусируется на формах и закономерностях. Для педагога-теоретика Гордона Паска кибернетика — это искусство манипулирования защищаемыми метафорами, показывая, как они могут быть построены и что может быть выведено в результате их построения. И мы можем добавить, что Пиаже в конце своей жизни стал рассматривать кибернетику как попытку смоделировать процессы когнитивной адаптации в человеческом разуме.

Два основных направления сосуществовали в кибернетике с самого начала. Один связан с концепцией и дизайном технологических разработок, основанных на механизмах саморегуляции посредством обратной связи и круговой причинности. Среди его результатов — промышленные роботы, автопилоты, всевозможные другие автоматы и, конечно же, компьютеры. Компьютеры, в свою очередь, привели к разработке функциональных моделей более или менее интеллектуальных процессов. Это создало область искусственного интеллекта, область, которая сегодня включает в себя не только систематические исследования в области решения задач, доказательства теорем, теории чисел и других логико-математических областей, но и сложные модели процессов вывода, семантических сетей и навыков, таких как как игра в шахматы и интерпретация естественного языка.

Среди его результатов — промышленные роботы, автопилоты, всевозможные другие автоматы и, конечно же, компьютеры. Компьютеры, в свою очередь, привели к разработке функциональных моделей более или менее интеллектуальных процессов. Это создало область искусственного интеллекта, область, которая сегодня включает в себя не только систематические исследования в области решения задач, доказательства теорем, теории чисел и других логико-математических областей, но и сложные модели процессов вывода, семантических сетей и навыков, таких как как игра в шахматы и интерпретация естественного языка.

Другие результаты этой существенно практической направленности были достигнуты в теории управления и политической науке. В обеих этих дисциплинах кибернетика разработала принципы, которые проясняют и систематизируют отношения между контролирующим и управляемым, правительством и управляемым, так что сегодня есть основа четко определенных теорий регулирования и контроля (Эшби, Конант, Пауэрс). .

.

Другая ориентация сосредоточилась на общем человеческом вопросе о знании и, поместив его в концептуальные рамки самоорганизации, произвела, с одной стороны, всестороннюю биологию познания в живых организмах (Матурана, Варела) и, с другой — теория конструирования знания, успешно избегающая как нелепостей солипсизма, так и фатальных противоречий реализма (фон Ферстер, МакКаллох, фон Глейзерсфельд).

Любая попытка узнать, как мы познаем, очевидно, самореферентна. В традиционной философии и логике грубые проявления самореференции всегда считались аномалией, парадоксом или просто нарушением хорошего тона. Тем не менее, в некоторых областях процессы, в которых государство воспроизводит себя, были приручены и формально инкапсулированы; и они оказались чрезвычайно полезными (например, собственные значения в теории рекурсивных функций, некоторые топологические модели, полученные от Пуанкаре, правила конденсации в логике и некоторые опции в языках программирования для компьютеров, особенно для применения к нечисловым вычислениям, таким как инженерия знаний и экспертные системы). Формальное управление самореференцией резко продвинулось вперед благодаря исчислению указаний Спенсера-Брауна, в котором акт различения рассматривается как основа всех видов отношений, которые могут быть описаны, включая отношения формальной логики. Недавние исследования, построенные на этом фундаменте и охватывающие различные разделы математики, пролили новый свет на феномен самореференции (Варела, Гоген, Кауфман).

Формальное управление самореференцией резко продвинулось вперед благодаря исчислению указаний Спенсера-Брауна, в котором акт различения рассматривается как основа всех видов отношений, которые могут быть описаны, включая отношения формальной логики. Недавние исследования, построенные на этом фундаменте и охватывающие различные разделы математики, пролили новый свет на феномен самореференции (Варела, Гоген, Кауфман).

Эпистемологические следствия самореференции имеют еще более широкий спектр влияния в кибернетическом подходе к философии науки. Здесь возникает прямое противоречие с принципом традиционной научной догмы, а именно с верой в то, что научные описания и объяснения должны и действительно могут аппроксимировать структуру «объективной» реальности, реальности, которая, как предполагается, существует как таковая, независимо от каких бы то ни было обстоятельств. наблюдатель. Кибернетика, учитывая ее фундаментальное представление о саморегуляции, автономии и информационно закрытом характере когнитивных организмов, поощряет альтернативную точку зрения. Согласно этой точке зрения, реальность — интерактивная концепция, поскольку наблюдатель и наблюдаемое — взаимозависимая пара. «Объективность в традиционном смысле, — как заметил Хайнц фон Ферстер, — это иллюзия того, что она не является иллюзией. Это когнитивная версия физиологического слепого пятна: мы не видим того, чего не видим. Объективность — это заблуждение субъекта о том, что наблюдение может осуществляться без него. Призыв к объективности снимает с себя ответственность, отсюда и его популярность».

Согласно этой точке зрения, реальность — интерактивная концепция, поскольку наблюдатель и наблюдаемое — взаимозависимая пара. «Объективность в традиционном смысле, — как заметил Хайнц фон Ферстер, — это иллюзия того, что она не является иллюзией. Это когнитивная версия физиологического слепого пятна: мы не видим того, чего не видим. Объективность — это заблуждение субъекта о том, что наблюдение может осуществляться без него. Призыв к объективности снимает с себя ответственность, отсюда и его популярность».

С появлением понятия «понимание» в социальных науках возникли проблемы, наблюдаемые наблюдателем. В антропологии, например, стало ясно, что анализ структуры чужой культуры бесплоден, если не предпринимать серьезных усилий для понимания этой культуры с точки зрения концептуальных структур, которые ее создали. Точно так же в изучении иностранной или исторической литературы набирает силу «герменевтический» подход. Здесь снова цель состоит в том, чтобы реконструировать «смысл» с точки зрения понятий и концептуального климата во время и в месте автора. Возникающая в этих дисциплинах установка, хотя традиционалисты и неохотно называют ее научной, согласуется с кибернетическим мышлением.

Возникающая в этих дисциплинах установка, хотя традиционалисты и неохотно называют ее научной, согласуется с кибернетическим мышлением.

Однако самое сильное и обнадеживающее подтверждение отказа кибернетика от догмы объективности исходит от самой «сложной» из наук. В физике проблема наблюдателя встала в начале этого века. Теории относительности и квантовой механики почти сразу поставили вопрос, относятся ли они на самом деле к объективной реальности или к миру, определяемому наблюдением. Некоторое время на этот вопрос не было однозначного ответа. Эйнштейн надеялся, что реалистическая интерпретация в конечном итоге приведет к однородному взгляду на вселенную. Гейзенберг и Бор склонялись в другую сторону. Самые последние из длинной серии экспериментов с частицами уменьшили шансы на реалистичность. Реализм в этом контексте был верой в то, что частицы, прежде чем кто-либо их наблюдает, являются тем, чем они наблюдают. Физика, конечно, на этом не заканчивается. Могут быть созданы новые модели, и на первый план может снова выйти понятие объективной, независимой от наблюдателя реальности. Но в настоящее время теории и эксперименты физиков подтверждают мнение кибернетика о том, что знание следует понимать не как картину объективной реальности, а как особый способ организации опыта.

Но в настоящее время теории и эксперименты физиков подтверждают мнение кибернетика о том, что знание следует понимать не как картину объективной реальности, а как особый способ организации опыта.

За несколько десятилетий с момента своего появления кибернетика произвела революцию во многих областях техники и технологий. Саморегулирование перешло из холодильника в автомобили, на которых мы ездим, и в самолеты, на которых мы летаем. Это сделало возможным запуск спутников и исследование нашей Солнечной системы. Он также обременил нас ракетами с самонаведением и привел к компьютерному веку с его славой и опасностями. Однако для многих из нас этот взрыв гаджетов не является самой важной особенностью. Колесо, использование электричества, изобретение антисептиков и печатного станка — все это оказало примерно одинаковое влияние на механику жизни. Кибернетика обладает гораздо более фундаментальным потенциалом. Его концепции саморегулирования, автономии и интерактивной адаптации впервые в истории западной цивилизации обеспечивают строгую теоретическую основу для достижения динамического равновесия между человеческими индивидуумами, группами и обществами. Глядя на современный мир, трудно не прийти к выводу, что способ мышления, который не поощряет конкуренцию и конфликты, а намеренно направлен на адаптацию и сотрудничество, может быть единственным способом сохранения человеческой жизни на этой планете.

Глядя на современный мир, трудно не прийти к выводу, что способ мышления, который не поощряет конкуренцию и конфликты, а намеренно направлен на адаптацию и сотрудничество, может быть единственным способом сохранения человеческой жизни на этой планете.

Благодарность

Идеи, формулировки и критические предложения для этого документа внесли следующие люди: Стюарт Амплби, Пол Трахтман, Ранульф Гланвиль, Франсиско Варела, Джозеф Гоген, Билл Рекмейер, Хайнц фон Ферстер, Валентин Турчин и моя жена Шарлотта. . Я один, однако, должен нести ответственность за недостатки этого проекта.

Эрнст фон Глазерсфельд

1917 — 2010

Кибернетика — Современная наука и технологии