Как работают приливные электростанции. Какие преимущества имеют ПЭС перед другими видами электростанций. Каковы перспективы развития приливной энергетики в мире и России.

Принцип работы приливных электростанций

Приливные электростанции (ПЭС) используют энергию морских приливов и отливов для выработки электричества. Основной принцип их работы заключается в следующем:

- Во время прилива морская вода поступает в специальный бассейн через турбины, вращая их и вырабатывая электроэнергию

- При отливе вода из бассейна уходит обратно в море, снова проходя через турбины и генерируя электричество

- Разница уровней воды в бассейне и море создает напор, приводящий в движение гидротурбины

Для эффективной работы ПЭС необходима разница уровней воды во время прилива и отлива не менее 4 метров. Чем больше эта разница, тем выше мощность станции.

Основные типы приливных электростанций

Существует несколько основных типов ПЭС:

- Плотинные — перегораживают залив или устье реки плотиной с встроенными турбинами

- Бесплотинные — используют подводные турбины, установленные в местах с сильными приливными течениями

- Лагунные — создают искусственный бассейн с дамбой и турбинами

- С использованием приливных «мельниц» — применяют подводные турбины с большими лопастями

Каждый тип имеет свои преимущества и недостатки. Выбор зависит от местных условий и экономической целесообразности.

Преимущества приливных электростанций

ПЭС обладают рядом существенных преимуществ по сравнению с другими видами электростанций:

- Используют возобновляемый и экологически чистый источник энергии

- Имеют низкую себестоимость вырабатываемой электроэнергии

- Отличаются высокой прогнозируемостью выработки

- Характеризуются длительным сроком службы (более 100 лет)

- Не производят вредных выбросов в атмосферу

- Минимально влияют на окружающую среду

Эти преимущества делают приливные электростанции перспективным направлением развития возобновляемой энергетики.

Недостатки и ограничения приливных электростанций

Несмотря на очевидные плюсы, у ПЭС есть и некоторые недостатки:

- Высокая стоимость строительства

- Длительный срок окупаемости проектов

- Зависимость от приливных циклов

- Необходимость резервных источников энергии

- Ограниченное количество подходящих мест для строительства

- Возможное влияние на морские экосистемы

Эти факторы сдерживают широкое распространение приливной энергетики в мире. Однако развитие технологий постепенно снижает влияние этих недостатков.

Крупнейшие приливные электростанции в мире

На сегодняшний день в мире работает всего несколько крупных приливных электростанций:

- ПЭС «Сихва» в Южной Корее — 254 МВт

- ПЭС «Ля Ранс» во Франции — 240 МВт

- ПЭС «Аннаполис» в Канаде — 20 МВт

- Кислогубская ПЭС в России — 1,7 МВт

Также ведется строительство и проектирование новых крупных ПЭС в Великобритании, Индии, Китае и других странах. Это говорит о растущем интересе к приливной энергетике.

Перспективы развития приливной энергетики в России

Россия обладает огромным потенциалом для развития приливной энергетики благодаря протяженной береговой линии. Наиболее перспективные районы:

- Охотское море (Пенжинская губа)

- Белое море (Мезенский залив)

- Баренцево море

В настоящее время разрабатываются проекты строительства нескольких крупных ПЭС:

- Пенжинская ПЭС — проектная мощность 21,4 ГВт

- Мезенская ПЭС — проектная мощность 8 ГВт

- Тугурская ПЭС — проектная мощность 3,6 ГВт

Реализация этих проектов позволит России стать мировым лидером в области приливной энергетики.

Новые технологии в приливной энергетике

Активно разрабатываются новые технологии, призванные повысить эффективность и снизить стоимость приливных электростанций:

- Подводные турбины нового поколения с повышенным КПД

- Гибридные системы, сочетающие приливную и ветровую энергетику

- Плавучие приливные электростанции

- Использование композитных материалов для снижения веса конструкций

- Системы накопления энергии для сглаживания пиков генерации

Эти инновации делают приливную энергетику все более привлекательной с экономической точки зрения.

Заключение: будущее приливной энергетики

Приливные электростанции имеют большой потенциал развития в будущем благодаря следующим факторам:

- Растущий спрос на экологически чистую энергию

- Совершенствование технологий и снижение стоимости строительства

- Ужесточение экологических требований к традиционной энергетике

- Поддержка развития возобновляемых источников энергии на государственном уровне

По оценкам экспертов, к 2050 году доля приливной энергетики в мировом энергобалансе может достичь 10-15%. Это сделает ПЭС важным элементом глобальной энергетической системы будущего.

принцип работы, плюсы и минусы

В существующем мире человек все чаще задумывается о необходимости применения возобновляемых источников энергии при получении электроэнергии, одним из таких, является энергия морских приливов, а для ее преобразования служат приливные электростанции.

Как известно, природные приливы и отливы, взаимосвязаны с движением Луны и Солнца вокруг биосферы планеты Земля, а также от ее движения вокруг своей оси вращения. В зависимости от положения космических тел по отношению к Земле, приливы и отливы могут различаться по свое силе, но так как это явление происходит регулярно, то человек решил, что их можно применить для своего использования.

Принцип работы приливной электростанции

Содержание статьи

Приливная электростанция – это комплекс инженерных систем, при помощи которых энергия от движения воды, или кинетическая энергия воды, преобразуется в электрическую.

Характер работы – цикличный, это обусловлено периодичностью приливов и отливов. В период покоя, а это происходит когда отлив заканчивается, или только начинается прилив, кинетическая энергия воды мала, и ее недостаточно. Этот период длится 1-2 часа. В активный период, ее продолжительность 4-5 часов, энергия водных масс, преобразуется в электрическую энергию. Циклы, в течение суток повторяются 4 раза.

Основным элементом любой электростанции служит генератор, который вырабатывает электрический ток, разница лишь в механизме, приводящем его во вращательное движение. В варианте приливной электростанции, этим механизмом становится гидротурбина.

Для того чтобы повысить КПД такого сложного комплекса, как приливная электростанция, выбирается местоположение, где регистрируются максимальные приливы. Затем монтируется плотина, которая отделяет акваторию самого моря от прибрежной зоны.

В тело построенной плотины монтируются гидротурбины, которые преобразуют кинетическую поступательную энергию воды, в кинетическую вращательную энергию. Также, чтобы повысить коэффициент использования, изготавливаются резервные водохранилища, которые во время прилива наполняются морской водой.

Во время отлива, набранная водная масса увеличивает количество вырабатываемой электрической энергии, за счет увеличения объема, который проходит через турбину. В качестве механизма, обеспечивающего набор воды во время прилива, выступают также гидротурбины.

Показателем работы электростанции любого типа является ее мощность, которая зависит от технических показателей и вида преобразуемой энергии.

У приливных электростанций мощность установки зависит от:

- характера приливов и отливов, а также их мощности;

- количества и объема резервных водохранилищ;

- количества и мощности гидротурбин.

Количество турбин и их мощность напрямую зависят от характеров приливов и объема резервных хранилищ.

В связи с тем, что сооружение плотин сильно увеличивает стоимость строительства станции, то и развитие гидроэнергетики этого типа шло довольно медленно. Последние десятилетия появились новые материалы и новые технологии, которые не обошли своим вниманием и энергетику, в свете этого, появились новые типы приливных электростанций.

Принцип действия приливных электростанций нового поколения остался прежним, это преобразование движения водных масс, отличие же в том, что на специальной конструкции, которая закрепляется на дне, монтируются лопасти большого диаметра. Они вращаются при движении водных масс и через редукторы передают вращательное движение на генераторы. По конструкции электростанции такого типа напоминают ветряные генераторы, с той лишь разницей, что источником энергии у ветряных установок служит ветер, а у приливных станций – вода.

Плюсы и минусы использования

У любого агрегата всегда есть положительные и отрицательные аспекты его использования, и именно соотношение этих параметров определяет целесообразность его применения. Приливные электростанции не являются исключением, рассмотрим все плюсы и минусы использования этого источника энергии.

К плюсам использования можно отнести:

- экологическая безопасность установок;

- возобновляемый источник энергии;

- возможность рассчитать количество получаемой энергии в долгосрочной перспективе;

- низкая себестоимость получаемой электроэнергии;

- продолжительный срок эксплуатации.

К минусам данного типа электростанций относятся:

- высокие затраты на строительство при продолжительном сроке окупаемости проекта;

- малая мощность вырабатываемой энергии;

- цикличность работы.

Приливные электростанции в России

Использование источников энергии, способных к возобновлению, которые позволяют получать электроэнергию с низкой себестоимостью, дает ученым и инженерам всех стран, новые идеи и способы воплощения их в жизнь.

На территории нашей страны уже построен ряд приливных электростанций, и работы в этом направлении продолжаются.

Успешными проектами являются следующие.

Кислогубская ПЭС

Расположена в губе Кислая Баренцова моря, в Мурманской области. Работала с 1968 по 1992 год, когда

была поставлена на консервацию. Начиная с 2004 года производилась реконструкция станции, и с 2007 года работа станции была возобновлена. В настоящее время станция работает в штатном режиме.

Основные характеристики:

- Электрическая мощность – 1,7 МВт;

- Тип турбин – ортогональные;

- Количество турбин – 2 комплекта;

- Количество генераторов – 2 шт.;

- ОРУ – 35 кВ.

Малая Мезенская ПЭС

Расположена в Мезенском заливе Белого моря, в Архангельской области. Начало работы – 2007 год, работает по настоящее время.

Основные характеристики:

- Электрическая мощность – 1,5 МВт;

- Тип турбины – ортогональная;

- Количество турбин – 1 комплект;

- Количество генераторов – 1 шт.

Ведутся работы по увеличения мощности и модернизации станции в более крупную Мезенскую ПЭС.

В настоящее время, кроме перечисленных выше, уже успешно реализованных, в стадии разработки и реализации находится еще несколько проектов.

Северная ПЭС

Расположена в губе Долгая-Восточная Баренцова моря, в Мурманской области. Проектная мощность 12,0 МВт, годовая выработка электрической энергии составит 23,8 млн. кВт/часов.

Пенжинская ПЭС

Расположена в Пенжинской губе залива Шелихоа в Охотском море.

Проектная мощность 21,4 ГВт, годовая выработка электрической энергии составит 50,0 млрд. кВт/часов.

Тугурская ПЭС

Расположена в Тугурском заливе Охотского моря, в Хабаровском крае.

Проектная мощность 8,0 ГВт, годовая выработка электрической энергии составит 20,0 млрд. кВт/часов.

Использование приливных электростанций за рубежом

Использование природной энергии широко распространено во многих странах мира, так приливные электростанции успешно работают в США, Франции, Канаде, Норвегии, Южной Корее, Великобритании, Китае и Индии. Важными условиями наличия подобных энергетических объектов являются: наличие технических возможностей и присутствие собственных морских побережий.

Рассмотрим несколько зарубежных проектов

Великобритания

В 1913 году около города Ливерпуль в бухте Ди в Великобритании впервые в мире запустили приливнуюэлектростанцию, мощность которой была 0,635 МВт.

В настоящее время там же в Великобритании на реке Северн идёт подготовка по реализации проекта в строительстве уже самой большой и мощной приливной электростанции. Проектная мощность составляет 8,6 ГВт.

США

Первая подобную станцию, в этой стране, начали строить в 1935 году. В настоящее время успешно реализованы несколько проектов, и есть проекты в стадии разработки.

Южная Корея

ПЭС «Shihwa», которая построена в 2003 году, имеет мощностью 254 МВт, и затем до 2011 года прошла модернизацию. Объем вырабатываемой электроэнергии составляет 550 млн. кВт/часов ежегодно.

В планах строительство еще нескольких электростанций подобного типа.

Канада

ПЭС «Аннаполис» была построена в 1985 году в заливе Фанди и имеет мощность 20 МВт.

Норвегия

ПЭС «Хаммерфест.», мощностью 300 кВт, была построена в 2003 году

Франция

ПЭС «Ля Ранс», выдающая мощность 240 МВт, расположена в провинции Северная Бретань.

Хотя использованием возобновляемых источников энергии интересуется большое количество специалистов из разных стран нашей планеты, тем не менее широкое распространение способ использования энергии природных приливов и отливов пока не получил. Это обусловлено рядом объективных причин.

Причины малой распространенности приливных станций

Мировой океан обладает огромным потенциалом, энергией которого можно обеспечить почти 20% от необходимого количества энергопотребления.

Причинами, которыми можно объяснить малое распространение приливных электростанций, можно назвать следующие:

- При строительстве станций подобного типа приходится осуществлять вывод из общего пользования прибрежных территорий, что обусловлено организацией бассейна станции (строительство резервных бассейнов и охранные мероприятия).

- Высокая стоимость при малой проектной мощности, что определяет большой срок окупаемости проекта.

Приведенные выше причины постепенно утрачивают свою актуальность, т. к. при использовании новых типов станций с лопастно-редукторными агрегатами, позволяет отказаться от строительства плотин и резервных бассейнов, что значительно снижает стоимость строительства и снижает сроки окупаемости проекта. А разработка новых, более мощных генераторов, позволяет получать большее количество электрической энергии, при тех же исходных параметрах первичной энергии, которой является энергия приливов и отливов.

Альтернативные источники энергии: приливная энергетика и ее секреты

Приливы есть результат воздействия силы тяготения, изменяющейся дважды за сутки благодаря то приближению, то удалению от земной поверхности Солнца и Луны. ПЭС – приливные электростанции – особые станции, использующие для выработки электричества энергию приливов, т.е. кинетическую энергию, образующуюся за счет вращения планеты.

Greenpeace полагает, что совокупных ресурсов приливной энергетики достаточно для пятикратного покрытия потребностей современного общества в электроэнергии.

За и против

Преимущества ПЭС:

- отсутствие опасных выбросов;

- минимальное изменение существующего прибрежного ландшафта;

- возобновляемость используемых ресурсов;

- точность прогнозирования объема вырабатываемой электроэнергии;

- длительный – свыше 100 лет – срок службы;

- риск подтопления прилегающих земель полностью исключен;

- низкая себестоимость электроэнергии.

Развитию приливной энергетики мешают следующие факторы:

- дороговизна строительства ПЭС;

- слишком большой срок окупаемости, обусловленный низкой производительностью станций;

- потребность в большой прибрежной зоне, которую при благоприятных климатических условиях целесообразнее использовать для создания рекреационной зоны, для привлечения туристов, что объясняет расположение большинства ПЭС в северных широтах;

- недоказанное предположение о том, что работа подобного оборудования мешает вращению планеты, что может привести к непредсказуемым последствиям;

- цикличность выработки электроэнергии, что делает невозможным использование ПЭС как единственного источника электричества. Для достойного обеспечения потребителей энергией требуется поддержка более мощных агрегатов, способных питать сети круглосуточно (ТЭЦ, ГЭС, АЭС).

Принцип работы

Математически доказано, что в месте возведения ПЭС разница между уровнем воды в периоды прилива и отлива должна быть не менее 4 м. В отдельных акваториях перепад составляет 18 м. Чем значительнее разница высот стояния вод, тем мощнее электростанция.

Подобные условия можно отыскать на морском побережье с характерным рельефом берега, который должен образовывать огромный ограниченный сушей «бассейн». Таким требованиям отвечают морские заливы, а также устья рек.

Плотина

Интересующая часть акватории отсекается от моря плотиной, в ниши которой вмонтированы гидротурбины с генераторами. Оборудование обличено в обтекаемую капсулу. Получившиеся устройства выполняют двойную роль: при прохождении водных потоков они вырабатывают электроэнергию, но способны переключиться и стать насосами для перекачки воды в водохранилище с целью использования созданных запасов во время отсутствия приливов и отливов. Электричество вырабатывается и во время прилива, и во время отлива.

ПЭС работает циклично:

- простой, длительность которого составляет 1-2 часа, – время начала прилива и его окончания;

- работа в течение 4-5 часов в период приливов и отливов.

За сутки циклы повторяются четырёхкратно.

В период прилива вода наполняет бассейн ПЭС. Во время прохождения водяных потоков сквозь ниши в плотине благодаря создаваемому давлению начинается вращение лопастей внутри капсульных агрегатов. В результате работы турбин и вырабатывается электричество. При отливе вода уходит из бассейна, минуя плотину, вновь вращая лопасти.

Когда уровень вод в бассейне и открытой акватории выравнивается, впускные клапаны закрываются. Когда уровень вод достигает минимума они автоматически открываются.

На уровень мощности ПЭС влияют:

- сила и характер приливов;

- численность и объем бассейнов;

- количество смонтированных генераторов и турбин.

Приливная «мельница»

Более дешевыми и перспективными считаются проекты, для реализации которых строительство плотины не требуется. При такой схеме электрогенераторы заменяют на гигантские лопасти длиной 10-20 м. Конструктивно они напоминают ветряные электростанции, чьи лопасти опустили в воду.

Действующие проекты

Пионерами в данной области стали англичане. Первую приливную электростанцию соорудили рядом с Ливерпулем еще в 1913 г.

В южной Корее ПЭС запустили в 2011 г. Ее мощности в 254 МВт достаточно, чтобы обеспечить электричеством полумиллионный город, что позволит экономить 860 000 баррелей нефти ежегодно. В дальнейшем корейцы планируют построить ПЭС на 812 МВт.

В России функционирует только одна ПЭС – Кислогубская. Ее построили на Баренцевом море как экспериментальную станцию еще в 1968 г. Среднегодовая мощность станции – 1,2 млн КВт/ч. В Мурманской области – на Кольской губе – планируют возвести еще одну приливную электростанцию.

ПЭС функционируют на территории многих стран: в Великобритании, Франции, Индии, Норвегии, Канаде и некоторых других.

‘; blockSettingArray[0][«setting_type»] = 6; blockSettingArray[0][«elementPlace»] = 2; blockSettingArray[1] = []; blockSettingArray[1][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[1][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[1][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[1][«setting_type»] = 6; blockSettingArray[1][«elementPlace»] = 0; blockSettingArray[3] = []; blockSettingArray[3][«minSymbols»] = 1000; blockSettingArray[3][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[3][«text»] = ‘

Приливная электростанция. Виды и устройство. Работа и особенности

Приливная электростанция представляет собой специализированный вид гидроэлектростанции, которая использует энергию приливов. Долгое время люди думали о том, откуда появляются приливы и отливы. На сегодняшний день природа появления данного явления не представляет секрета, на это влияют силы гравитации небесных тел в виде луны и солнца. Благодаря ним вода в морях и океанах наступает и отходит от берега. Долгое время люди думали, как можно использовать силу приливов, но только в 1913 году рядом с Ливерпулем была построенная первая электростанция, которая использовала силу приливов.

Было доказано, что для лучшей работы электростанции важно, чтобы перепад между отливом и приливом был более 4-х метров. Поэтому лучшим местом для постройки электрической станции является морское побережье с большой амплитудой приливов и береговым рельефом, который создает крупный замкнутый «бассейн». Сегодня подобные электростанции часто имеют конструкцию, которая позволяет вырабатывать электрическую энергию во время отлива и прилива.

Виды

Приливная электростанция имеет несколько видов:

- В первую очередь это генераторы приливного потока. Это отдельные установки, работающие по извлечению кинетической энергии водных масс при приливах. Часто подобные генераторные установки встраиваются в мостовые опоры, что позволяет решить сразу несколько проблем. Это касается эстетики, а также более полезного использования водного пространства. Ставятся подобные турбины и в проливах. Данные установки бывают горизонтального и вертикального исполнения. Также они выполняются в открытом виде либо в обтекателе.

- Динамическая приливная электростанция. Данная технология предполагает одновременное использование кинетической и потенциальной энергии наступающей волны. Но для создания подобных электростанций требуется возводить плотины непосредственно в море. В среднем ее протяженность должна составлять порядка 35-55 километров. В этом случае водная масса будет двигаться в единственном направлении. Такая электростанция выполняется из многочисленных низконапорных гидротурбин, которые и вырабатывают электричество.

- Приливные плотины. Данные станции работают по принципу применения потенциальной энергии при разности высот воды в период прохождения отливов и приливов. Они захватывают водные массы при прохождении прилива с целью ее удержания. Когда наступает время отлива, то вода идет обратно в океан, что заставляет вращаться турбины генераторов, заставляя их вырабатывать электрическую энергию.

- Приливные лагуны. Данные электростанции представляют собой круговые плотины, использующие для своей работы турбины. В результате получаются водоемы, похожие на те, которые создаются приливными плотинами. Отличие здесь только в том, что данный вид электростанций представляет искусственно созданные объекты.

Устройство

Приливная электростанция по своей конструкции может быть бесплотинной и плотинной. Плотинные электростанции по своему устройству во многом напоминают традиционные гидроэлектростанции. Плотинные электростанции предполагают отгораживание морского участка плотиной. В конструкции плотины предусматриваются протоки, в которых и ставятся турбины.

Также возможен вариант, когда плотина перекрывает уже существующей залив или устье реки. В большей части случаев, в отличие от привычных гидроэлектростанций, здесь ставятся обратимые гидрогенераторы. То есть такие установки предназначены для вырабатывания электрической энергии и при приливе и при отливе, то есть когда вода движется и в прямом и обратном направлении.

В бесплотинных электростанциях предусмотрена установка гидроагрегатов на дне морского пролива, где благодаря отливам и приливам удается получить достаточно сильные и скоростные течения. В качестве примера бесплотинной электростанции можно привести электростанцию, построенную около американского острова Рузвельта. К числу их достоинств можно отнести экономичность возведения, к минусам – небольшую мощность, а также ограниченность мест, где их можно было бы установить.

Лучшее место для возведения электростанций считается узкий морской пролив, данное обстоятельство дает возможность отсечь его плотиной от океана. В плотине предусмотрены отверстия, где устанавливаются гидравлические турбины с генераторами. Эти элементы располагаются в обтекаемой капсуле. Они могут функционировать не только в качестве генераторов электрической энергии, но также работать как насосные установки. Это свойство позволяет заполнять бассейн при приливе и сбрасывать воду при отливе, пропуская ее через турбины и вырабатывая электрическую энергию.

Капсульный тип агрегата

В капсульном агрегате герметичная капсула, где находится генератор, в большинстве случаев размещается рядом с верхним бьефом. Благодаря этому создаются лучшие гидравлические условия. Капсула крепится к железобетонному бычку через статорную колонну. Через нее проходят шинопроводы и подается масло. Из направляющей трубы вода направляется на рабочее колесо капсульного агрегата. Оно приводится в движение благодаря энергии воды.

Рабочее колесо выполнено из специальной втулки, насаженной на вал. На втулке установлены металлические лопасти, которые изогнуты специальным образом. Таких лопаток в зависимости от напора и мощности воды может быть порядка 4-8 штук. Втулка с лопатками приводит во вращение вал, который соединен с валом генератора. Одна из частей гидрогенератора является статор, выполненный из спрессованных листов стали. В канавках статора располагается медная обмотка.

Внутри статора находится ротор, который представляет барабан, насаженный на вал. На нем находятся мощные электромагниты. Вследствие действия электромагнитов и вращательного движения в обмотке образуется переменный электроток.

После прохождения рабочего колеса вода направляется во всасывающую трубу. Она выполнена таким образом, чтобы создавать пониженное давление. Благодаря этому существенно повышается мощность турбины, ведь вода начинается втягиваться в отверстие гораздо быстрее.

В последнее время распространение получили новые типы электростанций, которые работают на приливах. Основное их отличие заключается в отсутствии дорогостоящей плотины. Здесь генераторы приводятся в движение не компактными турбинами, а крупными лопастями, которые достигают диаметра порядка 10-20 метров. Эта приливная электростанция смахивает на ветряную электрическую станцию, которая погружена в воду.

Принцип действия

Приливная электростанция, выполненная по принципу плотины, работает по следующему принципу:

- Во время прилива водные массы вращают колеса капсульных устройств, вследствие чего в действие приводятся генераторы, которые и вырабатывают электрический ток.

- При отливе вода уходит из бассейна обратно в море. Это также заставляет вращаться рабочие колеса, но уже в обратную сторону. Генераторы вновь начинают вырабатывать электрический ток, так как рабочий агрегат способен функционировать при вращении колеса в любые стороны. В то же время в ряде случаев капсульные устройства работают в виде насосов и откачивают воду из бассейна в море по завершении отлива, чтобы увеличить разницу уровней воды. После прилива вода здесь закачивается, чтобы обеспечить лучшую работу электростанции.

- Когда нет приливов и отливов колеса не крутятся, в результате электрический ток не вырабатывается. Это плохо сказывается на потребителях. Поэтому для предотвращения перебоев с подачей электроэнергии приливная электростанция работает совместно с иными электрическими станциями. К примеру, это могут быть тепловые либо атомные станции. Подобная взаимосвязь позволяет перераспределять нагрузку и экономить топливо в период отливов и приливов.

Применение

В соответствии со статистикой энергия приливов способна обеспечить порядка 3.5% генерации электрической энергии в мире. Но, чтобы достичь данной цели, потребуется соорудить огромное количество электростанций, работающих на приливах и отливах, в многочисленных точках мира. Их совокупная мощность должна составлять 150 ГВт. Однако данная цель является практически невыполнимой, ведь придется вложить огромные финансовые средства. Так для получения одного киловатта мощности потребуется вложить примерно 1-2 тысячи долларов, а суммарные вложения должны будут составить порядка 200-300 миллиардов долларов.

Кроме того, имеется технологическая сложность касающаяся необходимости использования турбин особой конструкции. Также необходимо учитывать, что они работают только в определенный период времени, что является существенным недостатком. Поэтому такие электростанции мало распространены. Всего насчитывается чуть более 10 коммерческих станций. В то же время всегда известно, когда приливная электростанция будет работать. Поэтому энергетики всегда готовы перевести потребителей на получение мощностей от других электростанций.

Экономическая целесообразность возведения электростанций, работающих на приливах, достигается в тех местах, где колебания приливов превышают четыре метра. При установке электростанций в таких местах можно получать сравнительно дешевую электроэнергию, которая не потребует загрязнения окружающей среды.

Похожие темы:

Прилив энергии. Как Россия может заработать на Луне

Французский старт и российское продолжение

История заметных по размерам приливных электростанций началась в 1966 году, когда во Франции времён Шарля Де Голля была построена ПЭС «Ля Ранс» на 245 мегаватт мощности. Это не очень большая электростанция (новую индустрию редко начинают с больших), она вырабатывает примерно 500 миллионов киловатт-часов в год. Как и многие ПЭС, она работает чуть более 2000 часов в год, что меньше, чем ТЭС (обычно 4000 — 5000 часов в год) и тем более АЭС. Примерно столько же работают солнечные электростанции в современных США. Но у приливов есть и преимущества: они не потребляют топливо. За счёт этого цена, по которой ПЭС продаёт электричество, меньше, чем у АЭС и ТЭС.

Столь позитивный опыт привлёк внимание нашей страны, в ту пору крайне чуткой к зарубежным технологическим новинкам. Почти молниеносно в Кислой Губе (Мурманская область) была построена советская ПЭС. На ней был был смонтирован французский гидроагрегат на 0,4 МВт — уменьшенная копия турбин «Ля Ранс» с диаметром рабочего колеса всего 3,3 метра. В 1990-х годах по понятным причинам станцию закрыли.

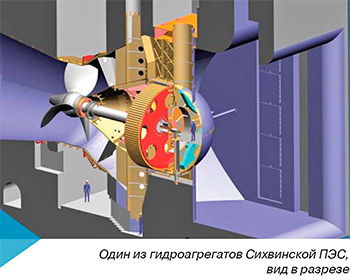

Однако 90-е пришли не навсегда, и в XXI веке отечественная энергетика вновь заинтересовалась дешёвой энергией. В начале 2007 года созданный на Севмаше новый блок с ортогональной турбиной на 1,5 мегаватта был отбуксирован по морю на Кислогубскую ПЭС. Турбина радикально отличалась от демонтированного старого французского агрегата. Её лопасти ориентированы не вдоль, а поперёк поступающей с приливом воды. Каждая из вертикально установленных лопастей спроектирована подобно самолётному крылу и имеет такой профиль, чтобы и при приливе, и при отливе направление вращения лопастей не менялось.

Это позволило получать энергию как при приливе, так и при отливе без смены направления вращения турбины — очевидное преимущество в плане упрощения её эксплуатации. При одинаковом диаметре рабочего колеса масса и цена ортогональных агрегатов в два раза ниже, чем у обычных осевых той же мощности. Объём бетона в здании ПЭС с ними меньше на 12 процентов. Они просты по геометрии лопастей — их может делать любой механический завод. ПЭС впервые перестали нуждаться в дорогих гидроагрегатах вроде задействованных на «Ля Ранс».

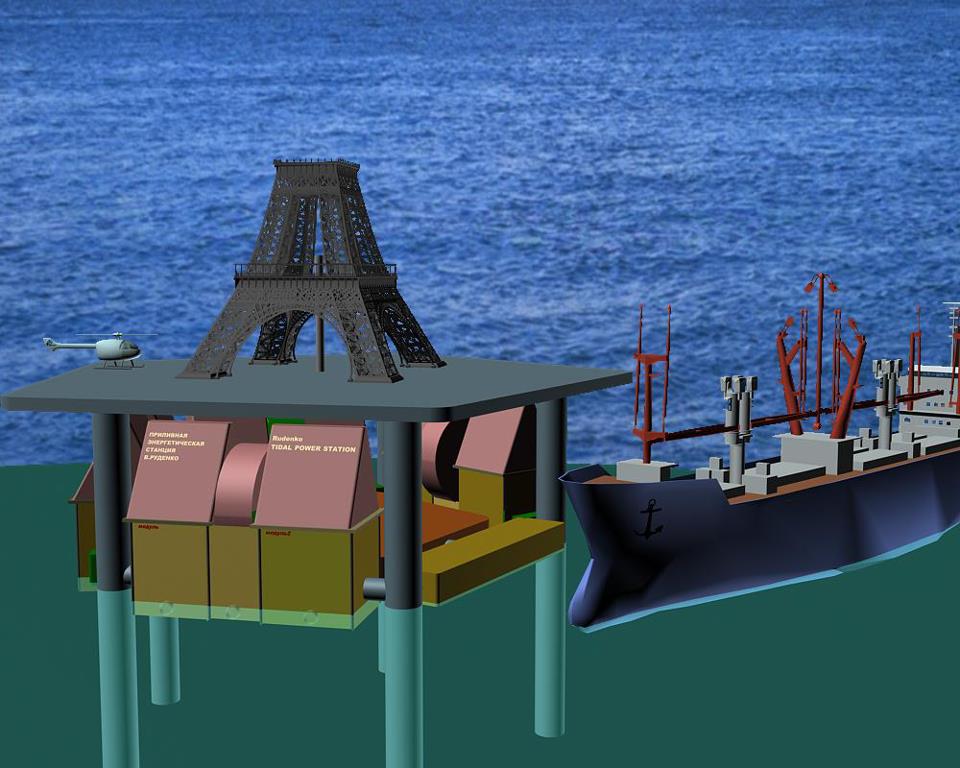

Важно и то, что новая приливная турбина не встраивается в плотину на месте, что долго и трудоёмко, а смонтирована в отдельном плавучем блоке. Соответственно, работы по её установке намного проще и дешевле, а выпускать их можно серийно, интегрируя турбины с плавучими блоками на любом судостроительном заводе.

Оказалось также, что выработку станции можно очень точно планировать на будущее. Дело в том, что прилив приливу рознь. Не только дистанция между Луной и Землёй, но и угол между Луной и Солнцем влияют на приливы. Для каждых суток эти параметры слегка разнятся. Когда векторы приливных сил от Луны и Солнца частично гасят друг друга, наступает квадратурный прилив — наименьший из возможных. Когда они складываются, прилив называют сизигийным — наибольшим. Выработка при этом может отличаться в разы. Но, как теперь стало ясно, имея таблицу приливов, можно заранее предсказать их силу — и выработку ПЭС — в любой день на десятилетия вперёд. Это ценное качество для электростанции. Например, ГЭС год от года непредсказуемо различаются по выработке (сухой год — дождливый год).

Десять лет эксплуатации показали, что ортогональная замена надёжна и эффективна. В 2007 году казалось, что перед российской приливной энергетикой большое будущее. «Русгидро» решил создавать опытно-промышленную Северную ПЭС на 12 мегаватт. Однако подсчёты показали, что она будет недешёвой. И это естественно: из опыта строительства ГЭС известно, что любая станция с плотиной тем дешевле на единицу мощности, чем она мощнее. ГЭС на 12 мегаватт практически всегда будет давать энергию намного дороже, чем ГЭС на 12 гигаватт.

Беломорский гигант

Казалось бы, за чем дело стало? В стране немало мест с более крупными заливами и высокими приливами. Был предложен проект Мезенской ПЭС в Белом море с плотиной на 50 километров и мощностью от 8 до 19,7 гигаватта (в зависимости от размеров отсекаемой части залива). Хотя там нежарко, даже зимой мощные приливы ломают лёд и дадут станции работать. При 11,4 гигаватта мощности годовая выработка была бы 39 миллиардов киловатт-часов в год. Это очень немало — Волжско-Камский каскад ГЭС с его 800 водохранилищами в год вырабатывает чуть меньше. Разумеется, Мурманск и Архангельск столько потребить не могут, а соседние страны ЕС по понятным причинам могут не пойти на покупку пусть и самой «зелёной» электроэнергии, но произведённой русскими.

Впрочем, это вовсе не значит, что для ПЭС нет места в российской энергетике. Энергия волжских ГЭС тоже ведь не потребляется на месте. Киловатт-часы ГЭС под Волгоградом нередко уходят в Москву, а иногда и дальше. Высоковольтные ЛЭП постоянного тока дают потери всего в 3–5 процентов на 1000 километров (в зависимости от напряжения). То есть выработка энергии в Белом море для снабжения Москвы экономически вполне окупаема. Бразилия использует тот же метод для снабжения городов, удалённых от ГЭС на 2400 километров. Мезенская ПЭС почти вдвое ближе к Москве.

Крест Чубайса

Что же пошло не так? Почему новых ПЭС с дешёвой энергией так и не строится в нашей стране? Всё достаточно просто. В начале века власти планировали объединение энергосистем «ЕЭС России» и Европейского союза. Тогда у высших государственных чиновников ещё не было понимания того, что дальнейший роман с Европой, мягко говоря, не заладится. Существовала и иллюзия, что экономика и промышленность страны будут расти, а старые электростанции — выходить из строя. Знаменитый «крест Чубайса» — пересечение графиков выработки и потребления — показывал, что к 2015 году потребность страны в энергии будет 1,4 триллиона киловатт-часов, а советские, старые по возрасту тепловые электростанции перестанут работать.

Поэтому известный реформатор провёл ряд норм, стимулировавших ввод новых ТЭС. Как и в ряде других предсказаний этого же «эффективного менеджера», в жизни всё случилось наоборот. Советские электростанции всё ещё работают, создавая избыток мощностей, из-за чего тот же Чубайс предлагает их закрывать волевым решением. Промышленность так и осталась на уровне ниже 1991 года, отчего потребление электроэнергии только-только достигло РСФСР 1990 года. Экономический рост в настоящее время не планируется, поэтому новые электростанции пока просто не нужны — ни тепловые, ни возобновляемые.

Есть ли будущее у российских ПЭС?

Стагнация экономики вряд ли будет продолжаться вечно. Поэтому стоит отметить, что на Мезенской ПЭС выгодные проекты такого рода в нашей стране не заканчиваются. Самые высокие приливы в России наблюдаются в Охотском море — в Тугурской и Пенжинской губах. Первая расположена у впадения Амура в океан, вторая у перешейка, связывающего Камчатку с материком. Расчётная мощность проектируемой Тугурской ПЭС — 8–12 гигаватт, выработка — 20–30 миллиардов киловатт-часов в год. В радиусе 1200 километров от неё — Хабаровск и Владивосток, а также Китай, избавляющийся от угольной энергетики, но пока ещё не достроивший всю необходимую структуру для полностью возобновляемой и атомной энергетики.

Такой потребитель вполне может окупить строительство ПЭС. Сложнее с Пенжинской ПЭС, чей проект рассчитан на 87 гигаватт. Это мощнее любой существующей электростанции. Её выработка составит около 200 миллиардов киловатт-часов — 20 процентов потребления России. На Дальнем Востоке для неё маловато потребителей, а до основных центров КНР от Камчатки далековато.

Итак, Мезенская ПЭС — пока самый близкий и реалистичный проект такой электростанции. Следующий за ним — Тугурский, а Пенжинский, рассуждая реалистично, будет актуален разве что при реализации экстремального сценария потепления и соответствующего бурного роста населения Дальнего Востока.

Заграница ПЭС поможет?

Если в России из-за «креста Чубайса» и стагнации промышленности ПЭС пока остаются маниловщиной, то, может быть, их внедрят в тех странах, где нет ни Чубайса, ни проблем с ростом?

На первый взгляд такие перспективы есть. В Южной Корее в 2011 году была введена в строй самая мощная на сегодня ПЭС — Сихвинская. Мощность её 254 мегаватта, а годовая выработка — 550 миллионов киловатт-часов. После её завершения корейцы было вошли во вкус и запланировали три ПЭС на 2,5 гигаватта.

Увы, дальше начались проблемы. Хотя этот тип электростанций не затопляет новые площади, он слегка уменьшает зону, заливаемую приливами и осушаемую отливами. Корейские экологические активисты посчитали, что сужение приливной зоны сузит ареал некоторых видов птиц. Поэтому пока конкретные сроки ввода новых ПЭС там не ясны. Сейчас в Корее электричество получают главным образом из угля. На 10 000 тонн сжигаемого угля преждевременно умирает один человек. Сомнительно, что для птиц угольная пыль так же безвредна. Неизвестно, уменьшится ли их число от ПЭС, но точно известно, что из-за их отсутствия корейцы умирают не в теории, а вполне реально.

И тем не менее это ни на что не влияет. Защита окружающей среды для значительной части мира давно уже превратилась в светскую религию. Человек прибегает к вере там и тогда, когда у него не хватает точных знаний о вопросе. Экологи, конечно же, испытывают серьёзный дефицит знаний об экологии — иначе они бы поинтересовались экологической обстановкой в районе ПЭС «Ля Ранс» и узнали бы, что никакого вымирания из-за неё не последовало. Имей местные зелёные активисты достаточно знаний, то догадались бы, что отказ от ПЭС убивает людей, вдыхающих серосодержащие продукты сгорания угля.

Но, откровенно говоря, эти знания корейским экологам особо ни к чему. Они, как и их коллеги в других странах, слепо верят в то, что любое масштабное вмешательство человека в созданное природой греховно по определению. Поэтому и слышать не хотят, что замена ТЭС на ПЭС это вмешательство сократит.

Расставляя палочки над «Т»

В конце 1990-х годов группа очень креативных голландских инженеров решила внести разнообразие в мир ПЭС. Они задумались над причинами, по которым приливы в отдельных местах бывают выше десятка метров (Пенжинская губа), а в других ограничиваются метром. Дело в том, что в большинстве морей мира приливные волны движутся не прямо на берег, а вдоль него, что не даёт им набрать большую высоту. Исключения появляются там, где берег изобилует длинными выступами в сторону моря. Из-за взаимодействия идущих вдоль берега под углом друг к другу приливных волн в отдельных местах прилив и достигает рекордных значений.

Голландцы предложили попросту изменить рельеф берега вручную. Для этого нужно построить уходящую прямо дамбу длиной от 30 и более километров. На её дальнем конце — построить перпендикулярно другую дамбу, создавая огромную «Т». По расчётам, такие «Т» смогут поднимать высоту приливных волн достаточно, чтобы ПЭС можно было делать в ножке буквы «Т» — буквально в любом месте континентального шельфа.

Следует высоко оценить идею голландских специалистов. Моделирование вполне подтвердило их расчёты — станция на сорокакилометровой дамбе действительно будет иметь мощность в десяток гигаватт. Длина дамб в проектах российских ПЭС сравнима — в районе 50 километров для, например, Мезенской. Нет особых сомнений и в эффективности Т-образной станции в подъёме уровня прилива. Взглянем на Тугурскую губу — рядом с ней лежит огромная естественная буква «Т» (Сахалин), да и сам залив даёт не одну «Т». Для Пенжинской губы буквой «Т» работает вся Камчатка, да и более мелкие полуострова. Немало полуостровных «Т» и на берегах Белого моря, близ Мезенской губы.

Увы, у Т-образных станций есть слабое место. Глубины в российских заливах, пригодных для ПЭС, умеренны (~25 метров). Ставить дамбу на такую глубину несложно. Все отечественные ГЭС на крупных реках требовали плотин сопоставимой высоты. Сложнее с дамбами, уходящими в море на 40 с лишним километров (а короче их не сделать — прирост высоты прилива будет слишком мал). Здесь нужно уникальное сочетание малой глубины и плоского дна на полсотни километров шельфа. Такие места в мире есть, например прямая от британского побережья к Доггер-Банке в Северном море. Но их мало, и везде постройке станций противодействуют «зелёные» активисты.

Голландцы-разработчики предложили свой проект Китаю. На китайском побережье высоких приливов почти нет, как нет и «несогласных», а чистой энергии задыхающемуся в смоге государству остро не хватает. У берегов КНР шельф простирается до самой Кореи и Тайваня. Однако здесь далеко не такие малые глубины, как на Доггер-Банке. Хотя Китай вкладывает в возобновляемую энергетику десятки миллиардов долларов в год, он инвестирует их в то, что может окупиться. Пока это только ветряки и солнечные батареи. Окупить дамбы по 80 километров, уходящие в глубину на сто метров, пока не удаётся даже на страницах технико-экономического обоснования.

Всё плохо или всё хорошо?

Так что же, неужели крупные ПЭС при всех их достоинствах так и останутся уделом прошлого? Определённо, вряд ли. Как мы знаем, в России к голосу экологов прислушиваются мало. Крупные ПЭС по удельной стоимости уступают даже крупным ГЭС, пока самым дешёвым из известных источников энергии. Поэтому логично предположить, что в случае нового витка экономического роста Мезенская ПЭС в европейской части страны всё же будет построена. Ну а при действительно долгом и энергичном экономическом росте не избежать и освоения дальневосточных приливов. Вполне может быть, что Россия ещё окажется впереди остальных стран в деле использования гравитации Луны.

От приливных электростанций к гидроэнергетике будующего

Генерация электроэнергии, основанная на использовании солнца и ветра, отличается непостоянством. Ветер бывает далеко не всегда, а солнце нередко закрывают тучи. Гораздо более стабильным источником энергии является течение воды. Речные гидроэлектростанции известны давно. Однако для их установки требуется определенный рельеф местности, который не всегда возможно найти, особенно на побережье морей и океанов. Но в этих же местах вполне реально использовать энергию приливов и отливов. Приливная энергетика имеет ряд преимуществ, а технические решения, разработанные для таких электростанций, способны вывести и традиционные ГЭС на принципиально новый уровень.

Процессы, происходящие на Земле, находятся под непосредственным влиянием близко расположенных к нашей планете небесных тел, в первую очередь, Солнца и Луны. В частности, под действием сил гравитации по отношению к указанным планетам в озерах, морях и океанах наблюдается такие явления, как приливы и отливы. Эти передвижения водных масс могут быть использованы для выработки электроэнергии.

Приливы и отливы, происходящие под влиянием Солнца, намного менее значительны, чем приливы и отливы, обусловленные действием Луны. Кроме этого, в озерах данные явления дают перепад уровня воды, недостаточный для выработки электроэнергии в промышленных масштабах. Зато значительные перепады наблюдаются в устьях рек, впадающих в моря и океаны. Соответственно, для выработки электричества практически можно использовать приливы и отливы в морях, океанах, а также в устьях, впадающих в них рек. Считается, что перепад уровней воды между приливом и отливом должен быть не менее 4 метров. Предприятия, вырабатывающие энергию таким образом, получили название приливных электростанций (ПЭС).

Мельницы, работающие на энергии приливов и отливов, были известны еще в Римской империи. Первая ПЭС была построена в 1913 году, она располагалась в бухте Ди неподалеку от Ливерпуля (Великобритания). Ее мощность составляла всего 0,635 МВт.

Мельницы, работающие на энергии приливов и отливов, были известны еще в Римской империи. Первая ПЭС была построена в 1913 году, она располагалась в бухте Ди неподалеку от Ливерпуля (Великобритания). Ее мощность составляла всего 0,635 МВт.

Всерьез воспринимать приливную электроэнергетику стали только в 1966 году, когда в Ля-Ранс (Франция) была запущена крупнейшая по тем временам ПЭС мощностью 240 МВт. На ней установлены 24 турбины. Функционирование такой электростанции оказалось выгодным делом. Если сравнивать, например, с атомными электростанциями, то стоимость выработки киловатт-часа на ПЭС Ля-Ранс оказывается в 1,5 раза дешевле.

После успеха французской ПЭС такие электростанции стали строить по всему миру. Правда, до сих пор ПЭС так и не вышли из области экзотики. Подтверждением тому являются около 200 тыс. туристов, ежегодно приезжающих в Ля-Ранс посмотреть на диковинку.

В СССР первой и единственной электростанцией, работающей на таком принципе, стала Кислогубская ПЭС, запущенная в  1968 году. Она расположена в Мурманской области на берегу Баренцева моря, в губе Кислая. На этой ПЭС были предусмотрены два места под гидроагрегаты. На одном из них при строительстве был установлен гидроагрегат французского производства мощностью 0,4 МВт. Другое место было зарезервировано под установку советского гидроагрегата для ПЭС, когда такой будет создан. К сожалению, проект создания отечественного оборудования для ПЭС в те годы так и не был реализован. В 1994 году, в связи с проблемами в экономике, Кислогубская ПЭС была законсервирована.

1968 году. Она расположена в Мурманской области на берегу Баренцева моря, в губе Кислая. На этой ПЭС были предусмотрены два места под гидроагрегаты. На одном из них при строительстве был установлен гидроагрегат французского производства мощностью 0,4 МВт. Другое место было зарезервировано под установку советского гидроагрегата для ПЭС, когда такой будет создан. К сожалению, проект создания отечественного оборудования для ПЭС в те годы так и не был реализован. В 1994 году, в связи с проблемами в экономике, Кислогубская ПЭС была законсервирована.

К развитию приливной энергетики в России вернулись десять лет спустя, в 2004 году. Кислогубскую ПЭС расконсервировали и установили вместо прежнего импортного отечественный агрегат мощностью 0,2 МВт. А в 2007 году запустили новый энергоблок мощностью 1,5 МВт. Собственником Кислогубской ПЭС сейчас является ОАО «РусГидро». На момент написания статьи в России существовало несколько проектов постройки ПЭС, правда, строительство ни одной из электростанций пока не было реализовано.

Конструкция ПЭС

По своей конструкции ПЭС делятся на плотинные и бесплотинные. Плотинные ПЭС, на первый взгляд, имеют много общего с традиционными ГЭС. Участок моря отгораживается плотиной, в которой есть протоки, где установлены турбины. Другой вариант — перекрытие плотиной устья реки или уже имеющегося залива. В отличие от традиционных ГЭС, гидрогенераторы, как правило, являются обратимыми, т.е. способны вырабатывать электроэнергию как при прямом, так и при обратном движении воды.

ПЭС Ля-Ранс, Кислогубская станция и большинство других ПЭС в мире являются плотинными. При этом плотина нередко выполняет дополнительные функции. Например, через плотину ПЭС Ля-Ранс проходит высокоскоростная автомобильная трасса. Самая большая в мире Сихвинская ПЭС мощностью 254 МВт, расположенная на северо-западном побережье Южной Кореи (запущена в 2011 году), своим возникновением обязана неудавшемуся проекту созданию резервуара пресной воды для орошения, для чего в заливе была построена дамба. Кстати, особенностью Сихвинской ПЭС является работа генераторов исключительно во время прилива, то есть они не являются обратимыми. Связано это не с целью упростить конструкцию, а с необходимостью сделать слив воды более быстрым, чем наполнение по соображениям экологии, чтобы вода не застаивалась.

ПЭС Ля-Ранс, Кислогубская станция и большинство других ПЭС в мире являются плотинными. При этом плотина нередко выполняет дополнительные функции. Например, через плотину ПЭС Ля-Ранс проходит высокоскоростная автомобильная трасса. Самая большая в мире Сихвинская ПЭС мощностью 254 МВт, расположенная на северо-западном побережье Южной Кореи (запущена в 2011 году), своим возникновением обязана неудавшемуся проекту созданию резервуара пресной воды для орошения, для чего в заливе была построена дамба. Кстати, особенностью Сихвинской ПЭС является работа генераторов исключительно во время прилива, то есть они не являются обратимыми. Связано это не с целью упростить конструкцию, а с необходимостью сделать слив воды более быстрым, чем наполнение по соображениям экологии, чтобы вода не застаивалась.

В бесплотинных ПЭС гидроагрегаты устанавливаются на дне морского пролива, где приливы и отливы создают течения с большой скоростью. Примером такой ПЭС является рядом с островом Рузвельта (США). Преимуществом бесплотинных ПЭС является дешевизна их строительства, недостатками — малая мощность и малое количество мест на Земле, где их можно разместить.

Главной технической проблемой, связанной с реализацией ПЭС, является низкий напор воды. В традиционных ГЭС напор воды, как правило, измеряется десятками метров, минимальное значение — 3 м. В ПЭС напор воды не превышает 13 м, при этом гидроагрегаты должны «уметь» генерировать электроэнергию уже при напоре 1 м.

Главной технической проблемой, связанной с реализацией ПЭС, является низкий напор воды. В традиционных ГЭС напор воды, как правило, измеряется десятками метров, минимальное значение — 3 м. В ПЭС напор воды не превышает 13 м, при этом гидроагрегаты должны «уметь» генерировать электроэнергию уже при напоре 1 м.

В XX веке на ПЭС использовались так называемые осевые турбины, в которых поток воды двигается в направлении оси вращения колеса. Осевые турбины, способные работать на ПЭС, стоят в несколько раз дороже турбин для гидроагрегатов той же мощности, используемых на традиционных ГЭС. Это обстоятельство на протяжении многих лет сдерживало развитие приливной энергетики.

В середине 80-х годов XX века в Канаде и Японии было предложено использовать для ПЭС так называемые ортогональные турбины. Особенностью конструкции таких турбин являются лопасти, поворачивающиеся под действием потока воды таким образом, чтобы всегда быть расположенными перпендикулярно потоку. Ортогональные турбины стоят намного дешевле осевых, но недостатком имевшейся тогда конструкции был низкий КПД, не превышавший 40%. Поэтому идею использования ортогональных турбин за рубежом быстро забросили.

В СССР, а потом и в России направление ортогональных турбин продолжили развивать, достигнув в этом значительных успехов. В 1989-2000 гг. Научно-исследовательский институт энергетических сооружений создал конструкцию ортогональной турбины с КПД до 70%. Именно такие турбины отечественного производства установлены на возрожденной Кислогубской ПЭС. И, если изначально наша страна использовала в приливной энергетике французские технологии, то теперь во Франции испытывают турбины российской разработки на предмет их использования у себя.

Экологическая безопасность

Традиционные ГЭС, точно так же, как солнечные и ветряные электростанции, используют возобновляемые источники энергии. Тем не менее, ГЭС не принято относить к объектам альтернативной энергетики, которая, как известно, развивается для сохранения окружающей среды. И дело не только в том, что ГЭС известны уже почти полтора века и являются основой энергетики во многих странах. У экологов есть претензии не только к ТЭС и АЭС, но и к традиционным ГЭС. При строительстве ГЭС зачастую затапливаются большие пространства. При перекрытии рек нарушаются маршруты миграции рыб, в результате чего сокращается биологическое разнообразие. Самый известный пример — сокращение поголовья осетровых рыб в результате перекрытия в 50-60-х годах Волги каскадом ГЭС. Помимо перекрытия маршрутов миграции рыб, также есть проблема гибели мальков в турбинах ГЭС, так как вода проходит через них под большим напором.

Для создания ПЭС можно использовать имеющиеся заливы и устья рек, нет необходимости затапливать большие площади. Из-за малого напора воды значительная часть мальков, попавших в турбины, выживает. Мало того, при необходимости, для решения тех или иных экологических задач можно организовать на постоянной или временной основе работу гидроагрегатов только для одного направления потока воды. При этом даже не придется строить дополнительные шлюзы — в современных ПЭС поток воды через неработающую турбину на 40% больше, чем в моменты, когда вырабатывается электроэнергия. Полвека эксплуатации мощных ПЭС показали, что они не наносят какого-либо заметного ущерба окружающей среде.

В прессе можно встретить «страшилки» про вред, обусловленный распространением ПЭС, который может привести к замедлению вращения Земли в результате отъема энергии от морских приливов. Но строгие научные расчеты показывают, что, даже если всю электроэнергию, потребляемую человечеством, вырабатывать, используя только ПЭС, на скорость вращения Земли это не окажет никакого существенного влияния.

Недостатки ПЭС

Размещение ПЭС возможно только на морском берегу, либо в устье рек в прибрежной зоне. Это само по себе не является недостатком, если позиционировать ПЭС в качестве решения для автономного снабжения электроэнергией удаленных поселений, расположенных на морских берегах. Но в реальности придется все равно тянуть ЛЭП в поселок, где установлена ПЭС. Причина заключается в том, что электроэнергия вырабатывается не круглосуточно, а в определенные промежутки времени.

Цикличность выработки электроэнергии характерна и для многих других видов альтернативной энергетики, например, для солнечной генерации. Мало того, если солнечная электростанция в некоторые, особенно пасмурные дни, может вообще не давать электроэнергию, то приливы и отливы при правильном размещении ПЭС происходят в любую погоду.

Но есть существенное отличие. Цикличность работы солнечной электростанции в точности совпадает с ритмом хозяйственной деятельности. Пик генерации приходится примерно на середину дня, как раз тогда работают все промышленные предприятия, и есть большая потребность в электроэнергии. ПЭС работают совсем в другом ритме.

Промежуток времени между максимальным и минимальным уровнями воды в море составляет 6 ч 12,5 мин. Когда уровень воды на минимуме или максимуме, генерации электроэнергии не происходит. В промежутке между ними находятся периоды времени длительностью 4-5 ч, когда электроэнергия вырабатывается.

Приливы и отливы происходят с периодичностью 12 ч 25 мин. В итоге полный цикл работы ПЭС укладывается в так называемые приливные сутки, длительность которых составляет 24 ч 50 мин.

Из-за того, что приливные сутки на 50 мин длиннее солнечных, в общем случае невозможно согласовать периодичность промежутков генерации с периодичностью пиков энергопотребления. Выходом может быть накапливание электроэнергии в аккумуляторах. Но на нынешнем уровне развития технологий накопления электроэнергии это обстоятельство сводит на нет такие преимущества ПЭС, как дешевизна вырабатываемого электричества, а также отсутствие вредных воздействий на природу (производство и утилизация аккумуляторов связаны со значительным загрязнением окружающей среды).

Будущее ПЭС

Тем не менее, ПЭС в обозримом будущем могут занять определенную нишу на рынке электрогенерации, важно лишь научиться использовать цикл работы равный приливным суткам. Здесь могут быть несколько вариантов.

Можно рассматривать ПЭС как резервные источники энергоснабжения, позволяющие восполнить дефицит электроэнергии на время отключения традиционных электростанций для их обслуживания. Тогда график планового отключения объектов электроэнергетики нужно будет привязать к графику приливов и отливов.

Можно рассматривать ПЭС как резервные источники энергоснабжения, позволяющие восполнить дефицит электроэнергии на время отключения традиционных электростанций для их обслуживания. Тогда график планового отключения объектов электроэнергетики нужно будет привязать к графику приливов и отливов.

Также решением проблемы станет льготный тариф для зарядки электромобилей, который будет привязан к пикам генерации ПЭС. Поскольку электромобили занимают все большую долю в общем энергопотреблении, то тем самым будут сформированы пики энергопотребления в ритме приливных суток.

Но наиболее полно возможности ПЭС будут раскрыты при повсеместном внедрении интеллектуальных систем распределения электроэнергии. Такие системы направляют электроэнергию в реальном масштабе времени туда, куда нужно. В этих условиях ПЭС становятся инструментом уменьшения общей нагрузки на энергосистему и, значит, снижения потерь при передаче электроэнергии. Тем не менее, полностью перевести энергосистему на ПЭС даже в далеком будущем невозможно, такие станции все равно будут выполнять вспомогательную роль.

Низконапорные ГЭС

Хотя ПЭС имеют ограниченное применение, научные исследования, проведенные в рамках работ по их созданию, дали результаты, которые, ни много, ни мало, способны уже в ближайшем будущем изменить облик гидроэлектроэнергетики. Речь идет о гидроагрегатах, способных вырабатывать электроэнергию при малом напоре воды.

Например, сейчас ведутся разработки по созданию волновых ГЭС, то есть электростанций, использующих энергию морских волн, в том числе и на базе ортогональных турбин. Но самым перспективным направлением являются так называемые низконапорные ГЭС, устанавливаемые на реках.

Например, сейчас ведутся разработки по созданию волновых ГЭС, то есть электростанций, использующих энергию морских волн, в том числе и на базе ортогональных турбин. Но самым перспективным направлением являются так называемые низконапорные ГЭС, устанавливаемые на реках.

Низконапорная ГЭС позволяет вообще обойтись без плотины (если она установлена на реке с быстрым течением), либо ограничиться установкой небольшой плотины, не приводящей к значительному затоплению окружающих пространств. Так же, как и ПЭС, низконапорные ГЭС отличаются большей выживаемостью мальков рыб. И, самое главное, низконапорные ГЭС можно строить на небольших речках, где возведение традиционных ГЭС невозможно в принципе.

Таким образом, низконапорные ГЭС дают те же самые преимущества, что и использование энергии ветра и солнца: приближение генерации к потребителю, почти полное отсутствие негативного воздействия на окружающую среду, возможность владения электрогенератором частным лицом или небольшой независимой компанией, что создает реальную конкуренцию на рынке электроэнергии. Использования интеллектуальных систем распределения электроэнергии позволяет малым ГЭС точно так же делиться излишками выработанного электричества. Только вот у низконапорной ГЭС генерация электроэнергии куда более стабильная, чем у ветряков и солнечных батарей. Единственная проблема — возможное пересыхание русла небольшой реки, но она возникает летом в солнечную погоду, когда много электроэнергии вырабатывают солнечные электростанции. Интеллектуальные системы позволят в такой ситуации перебросить излишки электроэнергии от солнечных электростанций туда, где в электричестве есть дополнительная потребность.

Приливно-отливные электростанции, их преимущества, недостатки и перспективы

Приливно-отливные электростанции появились относительно недавно и пока в мире их еще очень немного. Гидроэнергетика как таковая, по большому счету, не является инновационным способом получения электричества. На самом деле, она — весомый и мощный источник восполняемой энергии и известна уже более 2000 лет. Почему восполняемой? Да потому, что пока есть Природа, будут и реки, океаны, моря. А значит, энергия морских приливов дана нам в помощь надолго: пока существует сама Жизнь.

Есть такое понятие как «гидроцикл». Все мы спешим укрыться под зонтом от дождя, убежать от града. Вода с небес в виде капель, льдинок, снежинок постоянно обрушивается за нашу планету. Часть воды испаряется, но большинство поглощается почвой, уходит под землю, или попадает в наземные реки и водоемы, моря и океаны. Тающая вода с ледников так же устремляется на землю, идет непрекращающийся процесс испарения влаги. Потом снова облака, идет дождь, цикл повторяется.

Гравитационное взаимодействие

Гравитация — одно из самых используемых и популярных понятий в фантастических фильмах. Авторы периодически лишают Землю гравитации, и все катится в тар-тара-ры. Гравитация же в реальной жизни приводит к тому, что гигантские массивы воды накатываются на берег. Мы называем это приливом. Но приливная вода через некоторое время откатывается назад. Это — отлив. Солнце и Земля взаимодействуют в общем гравитационном поле, и данный природный феномен был подмечен учеными. Они решили, а почему бы не поставить использование энергии приливов и отливов на службу человеку?

Так появились приливно-отливные электростанции (ПОЭС). Надо сказать, что их доля в гидроэнергетике совсем незначительна, но чем больше будет найдено подходящих мест для их строительства (где разность в уровнях приливной воды и отливной составляет 4 метра и более), тем больше конечных сооружений этого плана мы увидим в будущем. Одно дело ГЭС на реке построить. Рек с достаточно сильным течением масса и возможности мини гидроэнергетики очень велики. Но ПОЭС — другое дело: во время приливной воды заполняются огромные водохранилища, называемые бассейнами, массивные турбины крутятся как во время прилива, так и в момент отлива.

Для гидроэнергетики вода – самое главное. Она должна быть в движении! Приливные электростанции использует кинетическую энергию воды. Но когда поток упираются в лопасти электростанции, кинетическая энергия воды трансформируется уже в энергию механическую. Турбина вращает ротор генератора, и тогда уже механическая энергия становится электрической.

Дамба

Изначально именно вода и разность в ее уровнях является основой приливно-отливной гидроэнергетики. Здесь требуется строительство масштабной и дорогостоящей дамбы. Чем выше высшая точка дамбы по сравнению с местом внизу, где установлена турбина, тем мощнее будет поток воды. ПОЭС и призваны «поймать» этот самый желанный поток, чтобы дать людям свет.

Изначально именно вода и разность в ее уровнях является основой приливно-отливной гидроэнергетики. Здесь требуется строительство масштабной и дорогостоящей дамбы. Чем выше высшая точка дамбы по сравнению с местом внизу, где установлена турбина, тем мощнее будет поток воды. ПОЭС и призваны «поймать» этот самый желанный поток, чтобы дать людям свет.

Как делается приливно-отливная электростанция? В бухте или в устье реки строится дамба, полностью перекрывающая залив. В теле плотины под водой делают специальные отверстия, куда помещаю турбины, которые могут вращаться как в одном (приливном), так и другом (отливном) направлении. Прибывающая волна накатывает на берег, переливает искусственно созданный дамбой бассейн, наполняя его толщами воды. Получается серьезная разница высот «большой» и «малой» воды.

Затем идет отлив, но вернуться в родной океан или в море воде мешает дамба. Внизу в ней есть отверстия: огромный наклонный желоб и упирается он в лопасти встроенных турбин, которые начинают вращаться, снабжая людей электричеством.

Все электричество, что произведено гидроэлектростанцией, попадает сначала через трансформаторы в линии электропередач. Трансформаторы повышают вольтаж энергии для передачи ее по проводам на дальние расстояния. Когда она приходит на местные подстанции, высокий вольтаж дробят на маленькие величины, чтобы рядовые потребители, как мы с вами, к примеру, могли пользоваться тем же утюгом. Это если говорить упрощенно о схеме работы.

Кто лидер в гидроэнергетике?

На современном этапе развития считается, что солнечная энергия является наиболее перспективной и неисчерпаемой. Но как утилизировать все эти солнечные батареи? Что делать странам, где солнце редкий гость? Да и сами батареи недешевы. Так что пока именно гидроэнергетика выступает в качестве способа получения дешевого электричества. Современные приливные электростанции способны показывать КПД до 90% в плане преобразования энергии движения воды в электроэнергию, в то время как станции, работающие на угле, нефти, газе едва ли дотянут до 45%. Цена гидро КВ/ч примерно в шесть раз ниже, чем КВ\ч станции, работающей на газе, например.

Гидроэнергетика используется очень широко, особенно в развивающихся странах. Есть и развитые страны, которые просто не могут без нее обойтись. Например, по некоторым данным, чуть ли не 98% всей электроэнергии в Норвегии производится за счет ГЭС. В Бразилии 85% . А безоговорочным лидером в мире по объему производимой гидроэлектроэнергии является Китай. В Канаде развиваются приливные электростанции. Возвращаясь в наши пенаты, в РФ, по данным на 2010 год примерно 18% всей электроэнергии у нас произведено различными ГЭС.

Приливно-отливные электростанции. Преимущества и проблемы

Особенностью приливно-отливных гидроэлектростанций является их неоднозначная экологичность. Если на мини ГЭС животный мир реки можно обезопасить от лопастей турбин устанавливая защитные экраны, возводить ограждения по периметру, то в случае приливно-отливной станции заливы с их устойчивой экосистемой режутся телом плотины на части. Обмен воды уже не может происходить так же естественно, как и раньше, и от этого условия обитания живых существ в данном месте меняется не в лучшую сторону.

Особенностью приливно-отливных гидроэлектростанций является их неоднозначная экологичность. Если на мини ГЭС животный мир реки можно обезопасить от лопастей турбин устанавливая защитные экраны, возводить ограждения по периметру, то в случае приливно-отливной станции заливы с их устойчивой экосистемой режутся телом плотины на части. Обмен воды уже не может происходить так же естественно, как и раньше, и от этого условия обитания живых существ в данном месте меняется не в лучшую сторону.

Другая точка зрения гласит, что приливные электростанции не столь опасны в экологическом плане и приводят в пример 30-ти летний опыт работы ГЭС на реке Ране, Франция. Достоверных данных пока мало.

Еще к минусам приливно-отливной гидроэнергетики можно отнести высочайшую стоимость строительства на начальном этапе из-за необходимости перекрывания дамбой целых заливов.

Но и плюсов у приливных-отливных станций немало. Получаемое здесь электричество чуть ли не самое дешевое в мире. Такие станции не требуют никакого топлива: ни газа, ни нефти, ни угля. Станции на углеводородах коптят небо небывалым количеством углекислого газа, а приливно-отливная ГЭС–нет. Приливы и отливы тысячи лет не меняются, а значит, можно точно знать, сколько электроэнергии будет получено и когда. Прогнозируемость — важная составляющая экономической эффективности.

Монстры приливно-отливной гидроэнергетики

На данном этапе наиболее мощно развивается приливно-отливная электроэнергетика в Китае, Южной Кореи, Шотландии. Самая крупная приливно-отливная гидроэлектростанция на данный момент построена в Жёлтом море в Южной Корее в городке Ансан. Назвали ее романтично: «Сихва», она уже действует с 2011-го года. «Сихва» способна дать электроэнергию целому городу в полмиллиона человек! На этом корейцы не собираются останавливаться и запланировали строительство еще 4-х подобных приливно-отличных гидроэлектростанций.

Что касается России, то у нас перспективны в плане развития приливно-отливной энергетики побережье Белого Моря, Кунгурский залив Японского моря.

Михаил Берсенев

Ирландская приливная электростанция SeaGen :

Виды приливных электростанций и особенности их работы

Дата публикации: 21 декабря 2018

Приливные электростанции используют для преобразования кинетической энергии приливов в другие полезные виды энергии. Чаще всего — в электрическую. Главное преимущество ПЭС — предсказуемость. Рассчитать периодичность приливов куда проще, чем понять динамику энергии ветра или солнца, что также используются в альтернативной энергетике. Строительство ПЭС практически не изменяет окружающего ландшафта и исключает риск подтопления прилегающих земель. Такая станция не производит никаких вредных отходов и способна проработать более ста лет.

Как работает приливная электростанция

Чтобы на берегу можно было соорудить станцию, рельеф должен образовывать бухту-бассейн. Для таких целей хорошо подходят устья рек или заливы. Для оптимальной работы ПЭС необходимо, чтобы разница перепадов между приливами и отливами составляла не менее 4-х метров. Поэтому ПЭС строятся на побережьях с высокой приливной амплитудой. В некоторых резервуарах разница составляет 17-18 метров для большей эффективности. Иными словами, чем больше разница высот, тем мощнее электростанция. На мощность также влияет количество гидротурбин и объемы резервных водохранилищ.

Основным элементом ПЭС выступает гидротурбина, которая приводит в движение генератор, накапливающий ток. Для увеличения КПД энергетического комплекса его строят с таким расчетом, чтобы «поймать» максимальные приливы. На выбранном месте возводится плотина, отделяющая море (или реку) от прибережной зоны. В плотине монтируются гидротурбины, захватывающие поступательную энергию воды для дальнейшего ее преобразования в электрическую. Ближе к берегу строятся специальные резервуары, которые компенсируют количество вырабатываемой энергии во время отливов. Это позволяет увеличить мощность установки и поддерживать ее работу, когда вода убывает. Во время прилива резервуары снова заполняются. Таким образом, ПЭС работает циклично: основной забор энергии происходит во время прилива (4-5 часов), потом следует период покоя (1-2 часа), и все снова повторяется заново.

Типы приливных электростанций

По своей технологии получения энергии приливные электростанции делятся на четыре типа:

- Генераторы приливного потока — работают по принципу горизонтальных ветряных ЭС с той разницей, что лопасти приливных генераторов устанавливаются в воде, чтобы путем сопротивления энергии прилива генерировать энергию. Из-за относительно компактных размеров такие станции нередко монтируются в мостовые опоры. Их ставят преимущественно в реках, иногда встречаются и в морских заливах.

- Динамические ПЭС — огромные станции протяженностью от 35 до 55 км, которые возводятся прямо в море. Для своей работы они используют сразу два вида энергии: кинетическую и поступательную (от приливов). Электричество вырабатывается с помощью большого количества низконапорных гидротурбин, преобразующих поступательную энергию в ток. Внушительная протяженность динамических приливных электростанций заставляет водную массу двигаться в нужном направлении, чтобы сделать получение энергии максимально эффективным.

- Приливные плотины — работают благодаря захвату водной массы во время приливов и дальнейшего их удержания до момента отлива. Водные массы движутся туда-сюда через гидротурбины, мигрируя от резервуаров плотины к открытым водам, что и дает кинетическую энергию. Впоследствии она преобразуется в ток с помощью генераторов.

- Приливные лагуны — по своему принципу похожи на плотины с той разницей, что представляют собой искусственные водоемы, никак не связанные с экосистемой океана. Эти ПЭС работают за счет разницы водного давления в резервуарах и открытых лагунных водах. Гидротурбины захватывают кинетическую энергию, а после преобразуют ее в ток.

Особенности приливных электростанций: плюсы и минусы использования

ПЭС никак не вредит природе и не грозит окружающей среде опасными выбросами. У станций низкая себестоимость, однако само строительство (из-за использования специфического оборудования) стоит дорого. Это обуславливает долгую окупаемость ПЭС с точки зрения вложений. Возобновляемость ресурсов и легкость расчетов периодичности приливов и отливов — стимул для развития отрасли. Предсказуемость работы ПЭС делает ее перспективным направлением альтернативной энергетики.

Главная проблема ПЭС — необходимость поддержания работы станции на период отсутствия движений водных масс. Приливная электростанция не может выступать единственным источником электроэнергии. Ей требуется поддержка в виде ТЭЦ, ГЭС или АЭС, чтобы круглосуточно поддерживать стабильную отдачу тока. Из-за этого ПЭС выступает дополнительным источником электроэнергии, а не основным. А из-за того, что станции занимают значительную площадь прибережной зоны, это делает невозможным использование ландшафта в более продуктивном для экономики ключе. К примеру, большую прибыль от использования прибережной зоны принесет туристический бизнес, чем возведение станции. По этой причине ПЭС строят на севере, где климатические условия препятствуют развитию туризма.

Приливная сила — Управление энергетической информации США (EIA)

Гравитационное притяжение Луны и Солнца вместе с вращением Земли вызывают приливы. В некоторых местах из-за приливов уровень воды у берега может достигать 40 футов. Люди в Европе использовали это движение воды для работы зерновых мельниц более 1000 лет назад. Сегодня системы приливной энергии вырабатывают электричество. Для экономичного производства приливной энергии требуется диапазон приливов не менее 10 футов.

Приливные плотины

Один тип системы приливной энергии использует структуру, похожую на плотину, которая называется плотиной . Заграждение устанавливается на входе в океанскую бухту или лагуну, которая образует приливный бассейн. Шлюзовые затворы на плотине контролируют уровень воды и скорость потока, чтобы позволить приливному бассейну заполняться во время приливов и опорожняться через систему электрических турбин во время исходящего прилива. Двухсторонняя система приливной энергии вырабатывает электроэнергию как из входящих, так и исходящих приливов.

Потенциальным недостатком приливной энергии является эффект, который приливная станция может оказывать на растения и животных в устьях приливных бассейнов. Приливные заграждения могут изменить уровень приливов в бассейне и увеличить мутность (количество взвешенных в воде веществ). Они также могут повлиять на навигацию и отдых.

По всему миру действует несколько заградительных заграждений. Приливная электростанция на озере Сихва в Южной Корее имеет самую большую мощность по выработке электроэнергии — 254 мегаватт (МВт).Самая старая и вторая по величине действующая приливная электростанция находится в Ла-Рансе, Франция, с мощностью выработки электроэнергии 240 МВт. Следующая по величине приливная электростанция находится в Аннаполис-Роял в Новой Шотландии, Канада, с мощностью выработки электроэнергии 20 МВт. Китай, Россия и Южная Корея имеют небольшие приливные электростанции.

В Соединенных Штатах нет никаких приливных электростанций, и у них есть только несколько мест, где производство приливной энергии было бы экономичным. Франция, Англия, Канада и Россия имеют гораздо больший потенциал для использования приливной энергии.

Заграждение приливной электростанции в устье реки Ранс в Бретани, Франция

Источник: стоковая фотография (защищена авторским правом)

Источник: адаптировано из Национального проекта развития энергетического образования (общественное достояние)

Приливные турбины

Приливные турбины похожи на ветряные. Их можно размещать на морском дне, где есть сильные приливные течения.Поскольку вода примерно в 800 раз плотнее воздуха, приливные турбины должны быть намного прочнее и тяжелее, чем ветряные. Приливные турбины дороже в строительстве, чем ветряные, но улавливают больше энергии с помощью лопастей того же размера. Проект демонстрационной приливной турбины находится в стадии разработки в Ист-Ривер в Нью-Йорке.

Приливные ограждения

Приливная ограда — это тип системы приливной энергии, в которой турбины с вертикальной осью установлены в ограде или ряду, размещенном на морском дне, подобно приливным турбинам.Вода, проходящая через турбины, вырабатывает электричество. По состоянию на конец 2018 года проекты приливных заграждений не выполнялись.

Последнее обновление: 23 сентября 2019 г.

.Классификация гидроэлектростанций

Гидроэнергетика — один из возобновляемых видов энергии. Гидроэлектростанции имеют очень высокий КПД по сравнению с любой другой электростанцией. Они имеют очень долгий срок службы, меньшее воздействие на окружающую среду, низкие производственные затраты, меньшие затраты на обслуживание и гибкость в эксплуатации и управлении. Основные недостатки этих электростанций — более высокая стоимость во время строительства и потребность в земле для строительства водохранилища.

Гидроэлектростанции можно классифицировать по их расположению, наличию и отсутствию накопителей, диапазону работы, эксплуатационным характеристикам и т. Д.

Классификация по гидравлическим характеристикам

По гидравлическим характеристикам гидроэлектростанции можно разделить на четыре типа:

обычные гидроэлектростанции:

Эти установки используют гидравлическую энергию проточной воды рек. Плотины построены для сбора воды в резервуаре и используются для запуска турбин.

ГАЗ

На гидроэлектростанциях этого типа одна и та же вода используется снова и снова путем откачки в непиковые часы.В основном они используются для удовлетворения пикового спроса.

Приливная электростанция

Эта электростанция вырабатывает электроэнергию из морских приливов.

Депрессионные электростанции:

В этом типе электростанции вода отводится в естественную топологическую впадину, которая обеспечивает напор для станции. Вода забирается из обильных ресурсов, таких как моря. Редкий тип силовой установки. Этот тип электростанций существует в Египте.

Классификация по эксплуатации

Установки базовой нагрузки

Этот тип установок предназначен для непрерывной выработки электроэнергии.Проще говоря, обычные гидроэлектростанции — это станции базовой нагрузки.

Пиковые установки

Если электростанция используется только для удовлетворения пикового спроса, то она называется электростанцией с пиковой нагрузкой. Как правило, гидроаккумулирующие электростанции являются установками пиковой нагрузки. На гидроэлектростанциях этого типа одна и та же вода используется снова и снова путем откачки в непиковые часы.

Классификация основана на хранении

Учитывая наличие резервуаров для хранения, гидроэлектростанции можно классифицировать на электростанции с резервуаром для хранения и без резервуара для хранения.Если доступность воды неравномерна в течение года, необходимы резервуары для хранения. Если в течение года наблюдается естественный нормальный сток, то наличие водохранилища не обязательно. В таких условиях достаточно мини-водоема или пруда, который справляется с повседневными колебаниями.

Классификация по напору