Как работает схема усилителя на транзисторах. Какие бывают виды транзисторных усилителей. В чем преимущества и недостатки усилителей на транзисторах. Как собрать простой транзисторный усилитель своими руками.

Принцип работы транзисторного усилителя

Транзисторный усилитель — это электронное устройство, которое усиливает входной сигнал за счет использования свойств полупроводниковых транзисторов. Основной принцип работы такого усилителя заключается в следующем:

- На вход усилителя подается слабый электрический сигнал

- Этот сигнал поступает на базу транзистора и управляет током, протекающим между эмиттером и коллектором

- Небольшие изменения тока базы вызывают значительные изменения тока коллектора

- В результате на выходе усилителя формируется усиленный сигнал, повторяющий форму входного, но с большей амплитудой

Таким образом, транзистор выполняет роль управляемого источника тока, усиливая мощность входного сигнала за счет энергии источника питания.

Основные виды транзисторных усилителей

Существует несколько основных схем включения транзисторов в усилителях:

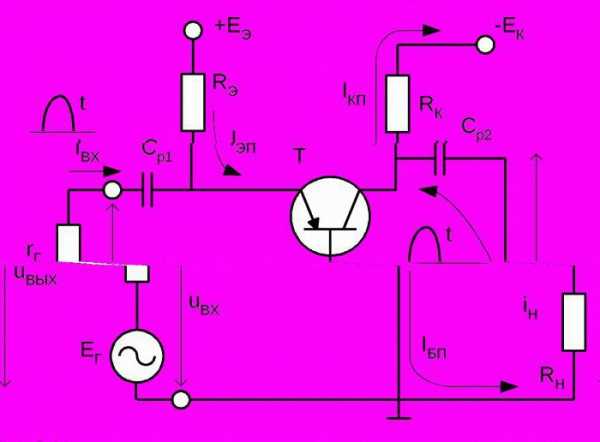

1. Усилитель с общим эмиттером (ОЭ)

Это наиболее распространенная схема, обеспечивающая усиление как по току, так и по напряжению. Входной сигнал подается на базу, а выходной снимается с коллектора. Эмиттер является общим для входа и выхода.

2. Усилитель с общей базой (ОБ)

В этой схеме входной сигнал подается на эмиттер, а выходной снимается с коллектора. База является общей. Такое включение обеспечивает хорошее усиление по напряжению, но не усиливает ток.

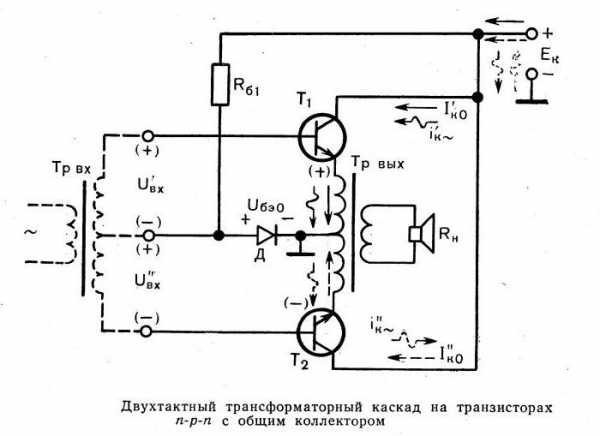

3. Усилитель с общим коллектором (ОК)

Схема с общим коллектором, или эмиттерный повторитель, имеет входной сигнал на базе, а выходной снимается с эмиттера. Обеспечивает усиление по току, но не по напряжению. Имеет высокое входное и низкое выходное сопротивление.

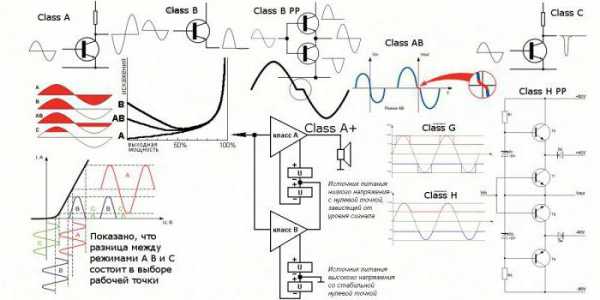

Классы усиления транзисторных усилителей

По режиму работы выходных каскадов транзисторные усилители делятся на несколько классов:

Класс A

В этом режиме ток через транзистор протекает в течение всего периода входного сигнала. Обеспечивает минимальные искажения, но имеет низкий КПД (до 25%).

Класс B

Ток через транзистор протекает только половину периода входного сигнала. КПД выше (до 50%), но возникают искажения при малых сигналах.

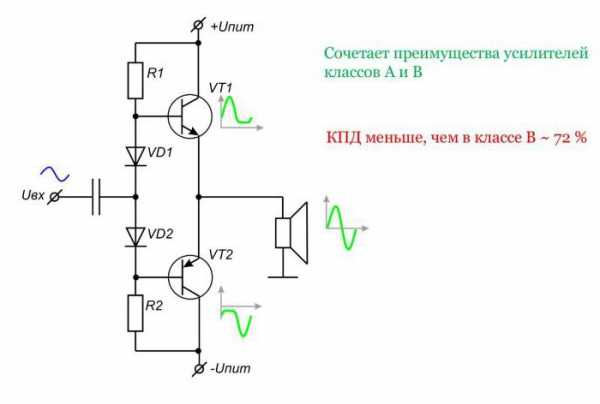

Класс AB

Промежуточный вариант между A и B. Обеспечивает компромисс между качеством звука и эффективностью.

Класс D

Импульсный режим работы транзисторов. Обеспечивает очень высокий КПД (до 90%), но требует сложных схем управления.

Преимущества транзисторных усилителей

Усилители на транзисторах имеют ряд важных достоинств:

- Высокий коэффициент усиления

- Малые габариты и вес

- Низкое энергопотребление

- Отсутствие нагрева при работе

- Низкая стоимость

- Высокая надежность

- Возможность работы при низких напряжениях питания

Недостатки транзисторных усилителей

К основным недостаткам можно отнести:

- Нелинейные искажения сигнала

- Температурная нестабильность параметров

- Необходимость согласования каскадов по сопротивлению

- Возможность самовозбуждения при большом усилении

Простая схема транзисторного усилителя

Рассмотрим пример простейшего однокаскадного усилителя НЧ на биполярном транзисторе:

«`text

+Uпит

|

R2

|

C1 |/

Вход —-||—| T1

|\

| R1

| |

GND GND

|

C2 R3

Выход—||—/\/\/—GND

Компоненты:

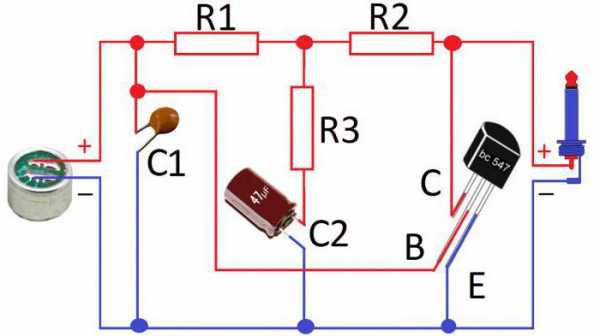

T1 — транзистор NPN (например, BC547)

R1 — 4.7 кОм

R2 — 10 кОм

R3 — 1 кОм

C1, C2 — 10 мкФ

Uпит = 9-12 В

«`

«`text

+Uпит

|

R2

|

C1 |/

Вход —-||—| T1

|\

| R1

| |

GND GND

|

C2 R3

Выход—||—/\/\/—GND

Компоненты:

T1 — транзистор NPN (например, BC547)

R1 — 4.7 кОм

R2 — 10 кОм

R3 — 1 кОм

C1, C2 — 10 мкФ

Uпит = 9-12 В

«`

Принцип работы этой схемы:

- Резисторы R1 и R2 задают начальное смещение на базе транзистора

- Входной сигнал через конденсатор C1 подается на базу

- Усиленный сигнал снимается с коллектора через конденсатор C2

- Резистор R3 является нагрузкой усилителя

Такой простой усилитель может обеспечить усиление по напряжению в 10-50 раз в зависимости от параметров транзистора.

Как собрать транзисторный усилитель своими руками

Для сборки простого усилителя НЧ на транзисторах потребуется:

- Подобрать схему усилителя, соответствующую вашим задачам

- Приобрести необходимые компоненты — транзисторы, резисторы, конденсаторы и т.д.

- Подготовить макетную плату или изготовить печатную плату по выбранной схеме

- Выполнить монтаж компонентов на плате согласно схеме

- Подключить источник питания, вход и выход усилителя

- Проверить работоспособность и при необходимости настроить режимы работы

При сборке важно соблюдать полярность элементов и не допускать коротких замыканий. Для повышения качества работы рекомендуется использовать экранирование и качественные компоненты.

Заключение

Транзисторные усилители остаются одними из самых распространенных типов усилителей благодаря своей простоте, надежности и низкой стоимости. Понимание принципов их работы позволяет создавать эффективные схемы для различных применений — от простых предусилителей до мощных выходных каскадов аудиосистем.

виды, схемы, простые и сложные :: SYL.ru

Простейший усилитель на транзисторах может быть хорошим пособием для изучения свойств приборов. Схемы и конструкции достаточно простые, можно самостоятельно изготовить устройство и проверить его работу, произвести замеры всех параметров. Благодаря современным полевым транзисторам можно изготовить буквально из трех элементов миниатюрный микрофонный усилитель. И подключить его к персональному компьютеру для улучшения параметров звукозаписи. Да и собеседники при разговорах будут намного лучше и четче слышать вашу речь.

Частотные характеристики

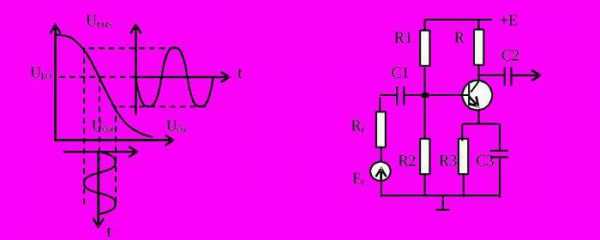

Усилители низкой (звуковой) частоты имеются практически во всех бытовых приборах – музыкальных центрах, телевизорах, радиоприемниках, магнитолах и даже в персональных компьютерах. Но существуют еще усилители ВЧ на транзисторах, лампах и микросхемах. Отличие их в том, что УНЧ позволяет усилить сигнал только звуковой частоты, которая воспринимается человеческим ухом. Усилители звука на транзисторах позволяют воспроизводить сигналы с частотами в диапазоне от 20 Гц до 20000 Гц.

Следовательно, даже простейшее устройство способно усилить сигнал в этом диапазоне. Причем делает оно это максимально равномерно. Коэффициент усиления зависит прямо от частоты входного сигнала. График зависимости этих величин – практически прямая линия. Если же на вход усилителя подать сигнал с частотой вне диапазона, качество работы и эффективность устройства быстро уменьшатся. Каскады УНЧ собираются, как правило, на транзисторах, работающих в низко- и среднечастотном диапазонах.

Следовательно, даже простейшее устройство способно усилить сигнал в этом диапазоне. Причем делает оно это максимально равномерно. Коэффициент усиления зависит прямо от частоты входного сигнала. График зависимости этих величин – практически прямая линия. Если же на вход усилителя подать сигнал с частотой вне диапазона, качество работы и эффективность устройства быстро уменьшатся. Каскады УНЧ собираются, как правило, на транзисторах, работающих в низко- и среднечастотном диапазонах.Классы работы звуковых усилителей

Все усилительные устройства разделяются на несколько классов, в зависимости от того, какая степень протекания в течение периода работы тока через каскад:

- Класс «А» – ток протекает безостановочно в течение всего периода работы усилительного каскада.

- В классе работы «В» протекает ток в течение половины периода.

- Класс «АВ» говорит о том, что ток протекает через усилительный каскад в течение времени, равного 50-100 % от периода.

- В режиме «С» электрический ток протекает менее чем половину периода времени работы.

- Режим «D» УНЧ применяется в радиолюбительской практике совсем недавно – чуть больше 50 лет. В большинстве случаев эти устройства реализуются на основе цифровых элементов и имеют очень высокий КПД – свыше 90 %.

Наличие искажений в различных классах НЧ-усилителей

Рабочая область транзисторного усилителя класса «А» характеризуется достаточно небольшими нелинейными искажениями. Если входящий сигнал выбрасывает импульсы с более высоким напряжением, это приводит к тому, что транзисторы насыщаются. В выходном сигнале возле каждой гармоники начинают появляться более высокие (до 10 или 11). Из-за этого появляется металлический звук, характерный только для транзисторных усилителей.

При нестабильном питании выходной сигнал будет по амплитуде моделироваться возле частоты сети. Звук станет в левой части частотной характеристики более жестким. Но чем лучше стабилизация питания усилителя, тем сложнее становится конструкция всего устройства. УНЧ, работающие в классе «А», имеют относительно небольшой КПД – менее 20 %. Причина заключается в том, что транзистор постоянно открыт и ток через него протекает постоянно.

Для повышения (правда, незначительного) КПД можно воспользоваться двухтактными схемами. Один недостаток – полуволны у выходного сигнала становятся несимметричными. Если же перевести из класса «А» в «АВ», увеличатся нелинейные искажения в 3-4 раза. Но коэффициент полезного действия всей схемы устройства все же увеличится. УНЧ классов «АВ» и «В» характеризует нарастание искажений при уменьшении уровня сигнала на входе. Но даже если прибавить громкость, это не поможет полностью избавиться от недостатков.

Для повышения (правда, незначительного) КПД можно воспользоваться двухтактными схемами. Один недостаток – полуволны у выходного сигнала становятся несимметричными. Если же перевести из класса «А» в «АВ», увеличатся нелинейные искажения в 3-4 раза. Но коэффициент полезного действия всей схемы устройства все же увеличится. УНЧ классов «АВ» и «В» характеризует нарастание искажений при уменьшении уровня сигнала на входе. Но даже если прибавить громкость, это не поможет полностью избавиться от недостатков.Работа в промежуточных классах

У каждого класса имеется несколько разновидностей. Например, существует класс работы усилителей «А+». В нем транзисторы на входе (низковольтные) работают в режиме «А». Но высоковольтные, устанавливаемые в выходных каскадах, работают либо в «В», либо в «АВ». Такие усилители намного экономичнее, нежели работающие в классе «А». Заметно меньшее число нелинейных искажений – не выше 0,003 %. Можно добиться и более высоких результатов, используя биполярные транзисторы. Принцип работы усилителей на этих элементах будет рассмотрен ниже.

Но все равно имеется большое количество высших гармоник в выходном сигнале, отчего звук становится характерным металлическим. Существуют еще схемы усилителей, работающие в классе «АА». В них нелинейные искажения еще меньше – до 0,0005 %. Но главный недостаток транзисторных усилителей все равно имеется – характерный металлический звук.

«Альтернативные» конструкции

Нельзя сказать, что они альтернативные, просто некоторые специалисты, занимающиеся проектировкой и сборкой усилителей для качественного воспроизведения звука, все чаще отдают предпочтение ламповым конструкциям. У ламповых усилителей такие преимущества:

Нельзя сказать, что они альтернативные, просто некоторые специалисты, занимающиеся проектировкой и сборкой усилителей для качественного воспроизведения звука, все чаще отдают предпочтение ламповым конструкциям. У ламповых усилителей такие преимущества:- Очень низкое значение уровня нелинейных искажений в выходном сигнале.

- Высших гармоник меньше, чем в транзисторных конструкциях.

Но есть один огромный минус, который перевешивает все достоинства, – обязательно нужно ставить устройство для согласования. Дело в том, что у лампового каскада очень большое сопротивление – несколько тысяч Ом. Но сопротивление обмотки динамиков – 8 или 4 Ома. Чтобы их согласовать, нужно устанавливать трансформатор.

Конечно, это не очень большой недостаток – существуют и транзисторные устройства, в которых используются трансформаторы для согласования выходного каскада и акустической системы. Некоторые специалисты утверждают, что наиболее эффективной схемой оказывается гибридная – в которой применяются однотактные усилители, не охваченные отрицательной обратной связью. Причем все эти каскады функционируют в режиме УНЧ класса «А». Другими словами, применяется в качестве повторителя усилитель мощности на транзисторе.

Причем КПД у таких устройств достаточно высокий – порядка 50 %. Но не стоит ориентироваться только на показатели КПД и мощности – они не говорят о высоком качестве воспроизведения звука усилителем. Намного большее значение имеют линейность характеристик и их качество. Поэтому нужно обращать внимание в первую очередь на них, а не на мощность.

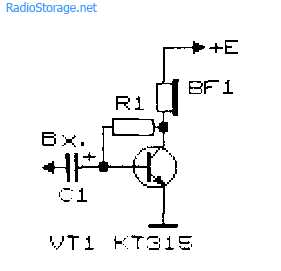

Схема однотактного УНЧ на транзисторе

Самый простой усилитель, построенный по схеме с общим эмиттером, работает в классе «А». В схеме используется полупроводниковый элемент со структурой n-p-n. В коллекторной цепи установлено сопротивление R3, ограничивающее протекающий ток. Коллекторная цепь соединяется с положительным проводом питания, а эмиттерная – с отрицательным. В случае использования полупроводниковых транзисторов со структурой p-n-p схема будет точно такой же, вот только потребуется поменять полярность.

С помощью разделительного конденсатора С1 удается отделить переменный входной сигнал от источника постоянного тока. При этом конденсатор не является преградой для протекания переменного тока по пути база-эмиттер. Внутреннее сопротивление перехода эмиттер-база вместе с резисторами R1 и R2 представляют собой простейший делитель напряжения питания. Обычно резистор R2 имеет сопротивление 1-1,5 кОм – наиболее типичные значения для таких схем. При этом напряжение питания делится ровно пополам. И если запитать схему напряжением 20 Вольт, то можно увидеть, что значение коэффициента усиления по току h31 составит 150. Нужно отметить, что усилители КВ на транзисторах выполняются по аналогичным схемам, только работают немного иначе.

При этом напряжение эмиттера равно 9 В и падение на участке цепи «Э-Б» 0,7 В (что характерно для транзисторов на кристаллах кремния). Если рассмотреть усилитель на германиевых транзисторах, то в этом случае падение напряжения на участке «Э-Б» будет равно 0,3 В. Ток в цепи коллектора будет равен тому, который протекает в эмиттере. Вычислить можно, разделив напряжение эмиттера на сопротивление R2 – 9В/1 кОм=9 мА. Для вычисления значения тока базы необходимо 9 мА разделить на коэффициент усиления h31 – 9мА/150=60 мкА. В конструкциях УНЧ обычно используются биполярные транзисторы. Принцип работы у него отличается от полевых.

При этом напряжение эмиттера равно 9 В и падение на участке цепи «Э-Б» 0,7 В (что характерно для транзисторов на кристаллах кремния). Если рассмотреть усилитель на германиевых транзисторах, то в этом случае падение напряжения на участке «Э-Б» будет равно 0,3 В. Ток в цепи коллектора будет равен тому, который протекает в эмиттере. Вычислить можно, разделив напряжение эмиттера на сопротивление R2 – 9В/1 кОм=9 мА. Для вычисления значения тока базы необходимо 9 мА разделить на коэффициент усиления h31 – 9мА/150=60 мкА. В конструкциях УНЧ обычно используются биполярные транзисторы. Принцип работы у него отличается от полевых.На резисторе R1 теперь можно вычислить значение падения – это разница между напряжениями базы и питания. При этом напряжение базы можно узнать по формуле – сумма характеристик эмиттера и перехода «Э-Б». При питании от источника 20 Вольт: 20 – 9,7 = 10,3. Отсюда можно вычислить и значение сопротивления R1=10,3В/60 мкА=172 кОм. В схеме присутствует емкость С2, необходимая для реализации цепи, по которой сможет проходить переменная составляющая эмиттерного тока.

Если не устанавливать конденсатор С2, переменная составляющая будет очень сильно ограничиваться. Из-за этого такой усилитель звука на транзисторах будет обладать очень низким коэффициентом усиления по току h31. Нужно обратить внимание на то, что в вышеизложенных расчетах принимались равными токи базы и коллектора. Причем за ток базы брался тот, который втекает в цепь от эмиттера. Возникает он только при условии подачи на вывод базы транзистора напряжения смещения.

Но нужно учитывать, что по цепи базы абсолютно всегда, независимо от наличия смещения, обязательно протекает ток утечки коллектора. В схемах с общим эмиттером ток утечки усиливается не менее чем в 150 раз. Но обычно это значение учитывается только при расчете усилителей на германиевых транзисторах. В случае использования кремниевых, у которых ток цепи «К-Б» очень мал, этим значением просто пренебрегают.

Но нужно учитывать, что по цепи базы абсолютно всегда, независимо от наличия смещения, обязательно протекает ток утечки коллектора. В схемах с общим эмиттером ток утечки усиливается не менее чем в 150 раз. Но обычно это значение учитывается только при расчете усилителей на германиевых транзисторах. В случае использования кремниевых, у которых ток цепи «К-Б» очень мал, этим значением просто пренебрегают.Усилители на МДП-транзисторах

Усилитель на полевых транзисторах, представленный на схеме, имеет множество аналогов. В том числе и с использованием биполярных транзисторов. Поэтому можно рассмотреть в качестве аналогичного примера конструкцию усилителя звука, собранную по схеме с общим эмиттером. На фото представлена схема, выполненная по схеме с общим истоком. На входных и выходных цепях собраны R-C-связи, чтобы устройство работало в режиме усилителя класса «А».

Переменный ток от источника сигнала отделяется от постоянного напряжения питания конденсатором С1. Обязательно усилитель на полевых транзисторах должен обладать потенциалом затвора, который будет ниже аналогичной характеристики истока. На представленной схеме затвор соединен с общим проводом посредством резистора R1. Его сопротивление очень большое – обычно применяют в конструкциях резисторы 100-1000 кОм. Такое большое сопротивление выбирается для того, чтобы не шунтировался сигнал на входе.

Это сопротивление почти не пропускает электрический ток, вследствие чего у затвора потенциал (в случае отсутствия сигнала на входе) такой же, как у земли. На истоке же потенциал оказывается выше, чем у земли, только благодаря падению напряжения на сопротивлении R2. Отсюда ясно, что у затвора потенциал ниже, чем у истока. А именно это и требуется для нормального функционирования транзистора. Нужно обратить внимание на то, что С2 и R3 в этой схеме усилителя имеют такое же предназначение, как и в рассмотренной выше конструкции. А входной сигнал сдвинут относительно выходного на 180 градусов.

Это сопротивление почти не пропускает электрический ток, вследствие чего у затвора потенциал (в случае отсутствия сигнала на входе) такой же, как у земли. На истоке же потенциал оказывается выше, чем у земли, только благодаря падению напряжения на сопротивлении R2. Отсюда ясно, что у затвора потенциал ниже, чем у истока. А именно это и требуется для нормального функционирования транзистора. Нужно обратить внимание на то, что С2 и R3 в этой схеме усилителя имеют такое же предназначение, как и в рассмотренной выше конструкции. А входной сигнал сдвинут относительно выходного на 180 градусов.УНЧ с трансформатором на выходе

Можно изготовить такой усилитель своими руками для домашнего использования. Выполняется он по схеме, работающей в классе «А». Конструкция такая же, как и рассмотренные выше, – с общим эмиттером. Одна особенность – необходимо использовать трансформатор для согласования. Это является недостатком подобного усилителя звука на транзисторах.

Можно изготовить такой усилитель своими руками для домашнего использования. Выполняется он по схеме, работающей в классе «А». Конструкция такая же, как и рассмотренные выше, – с общим эмиттером. Одна особенность – необходимо использовать трансформатор для согласования. Это является недостатком подобного усилителя звука на транзисторах. Коллекторная цепь транзистора нагружается первичной обмоткой, которая развивает выходной сигнал, передаваемый через вторичную на динамики. На резисторах R1 и R3 собран делитель напряжения, который позволяет выбрать рабочую точку транзистора. С помощью этой цепочки обеспечивается подача напряжения смещения в базу. Все остальные компоненты имеют такое же назначение, как и у рассмотренных выше схем.

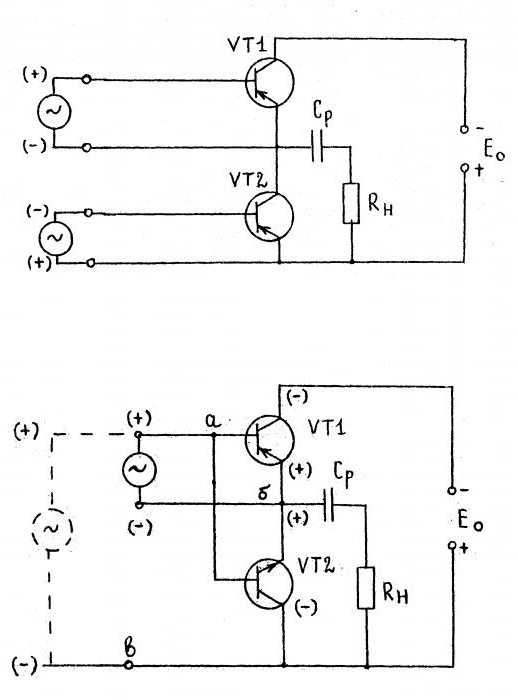

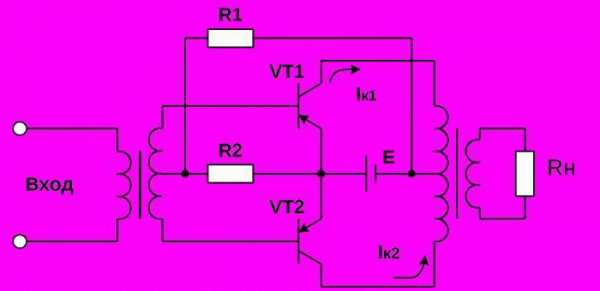

Коллекторная цепь транзистора нагружается первичной обмоткой, которая развивает выходной сигнал, передаваемый через вторичную на динамики. На резисторах R1 и R3 собран делитель напряжения, который позволяет выбрать рабочую точку транзистора. С помощью этой цепочки обеспечивается подача напряжения смещения в базу. Все остальные компоненты имеют такое же назначение, как и у рассмотренных выше схем.Двухтактный усилитель звука

Нельзя сказать, что это простой усилитель на транзисторах, так как его работа немного сложнее, чем у рассмотренных ранее. В двухтактных УНЧ входной сигнал расщепляется на две полуволны, различные по фазе. И каждая из этих полуволн усиливается своим каскадом, выполненном на транзисторе. После того, как произошло усиление каждой полуволны, оба сигнала соединяются и поступают на динамики. Такие сложные преобразования способны вызвать искажения сигнала, так как динамические и частотные свойства двух, даже одинаковых по типу, транзисторов будут отличны.

В результате на выходе усилителя существенно снижается качество звучания. При работе двухтактного усилителя в классе «А» не получается качественно воспроизвести сложный сигнал. Причина – повышенный ток протекает по плечам усилителя постоянно, полуволны несимметричные, возникают фазовые искажения. Звук становится менее разборчивым, а при нагреве искажения сигнала еще больше усиливаются, особенно на низких и сверхнизких частотах.

В результате на выходе усилителя существенно снижается качество звучания. При работе двухтактного усилителя в классе «А» не получается качественно воспроизвести сложный сигнал. Причина – повышенный ток протекает по плечам усилителя постоянно, полуволны несимметричные, возникают фазовые искажения. Звук становится менее разборчивым, а при нагреве искажения сигнала еще больше усиливаются, особенно на низких и сверхнизких частотах.Бестрансформаторные УНЧ

Усилитель НЧ на транзисторе, выполненный с использованием трансформатора, невзирая на то, что конструкция может иметь малые габариты, все равно несовершенен. Трансформаторы все равно тяжелые и громоздкие, поэтому лучше от них избавиться. Намного эффективнее оказывается схема, выполненная на комплементарных полупроводниковых элементах с различными типами проводимости. Большая часть современных УНЧ выполняется именно по таким схемам и работают в классе «В».

Два мощных транзистора, используемых в конструкции, работают по схеме эмиттерного повторителя (общий коллектор). При этом напряжение входа передается на выход без потерь и усиления. Если на входе нет сигнала, то транзисторы на грани включения, но все равно еще отключены. При подаче гармонического сигнала на вход происходит открывание положительной полуволной первого транзистора, а второй в это время находится в режиме отсечки.

Следовательно, через нагрузку способны пройти только положительные полуволны. Но отрицательные открывают второй транзистор и полностью запирают первый. При этом в нагрузке оказываются только отрицательные полуволны. В результате усиленный по мощности сигнал оказывается на выходе устройства. Подобная схема усилителя на транзисторах достаточно эффективная и способна обеспечить стабильную работу, качественное воспроизведение звука.

Следовательно, через нагрузку способны пройти только положительные полуволны. Но отрицательные открывают второй транзистор и полностью запирают первый. При этом в нагрузке оказываются только отрицательные полуволны. В результате усиленный по мощности сигнал оказывается на выходе устройства. Подобная схема усилителя на транзисторах достаточно эффективная и способна обеспечить стабильную работу, качественное воспроизведение звука.Схема УНЧ на одном транзисторе

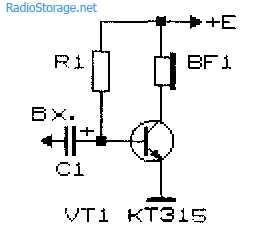

Изучив все вышеописанные особенности, можно собрать усилитель своими руками на простой элементной базе. Транзистор можно использовать отечественный КТ315 или любой его зарубежный аналог – например ВС107. В качестве нагрузки нужно использовать наушники, сопротивление которых 2000-3000 Ом. На базу транзистора необходимо подать напряжение смещения через резистор сопротивлением 1 Мом и конденсатор развязки 10 мкФ. Питание схемы можно осуществить от источника напряжением 4,5-9 Вольт, ток — 0,3-0,5 А.

Если сопротивление R1 не подключить, то в базе и коллекторе не будет тока. Но при подключении напряжение достигает уровня в 0,7 В и позволяет протекать току около 4 мкА. При этом по току коэффициент усиления окажется около 250. Отсюда можно сделать простой расчет усилителя на транзисторах и узнать ток коллектора – он оказывается равен 1 мА. Собрав эту схему усилителя на транзисторе, можно провести ее проверку. К выходу подключите нагрузку – наушники.

Если сопротивление R1 не подключить, то в базе и коллекторе не будет тока. Но при подключении напряжение достигает уровня в 0,7 В и позволяет протекать току около 4 мкА. При этом по току коэффициент усиления окажется около 250. Отсюда можно сделать простой расчет усилителя на транзисторах и узнать ток коллектора – он оказывается равен 1 мА. Собрав эту схему усилителя на транзисторе, можно провести ее проверку. К выходу подключите нагрузку – наушники.Коснитесь входа усилителя пальцем – должен появиться характерный шум. Если его нет, то, скорее всего, конструкция собрана неправильно. Перепроверьте все соединения и номиналы элементов. Чтобы нагляднее была демонстрация, подключите к входу УНЧ источник звука – выход от плеера или телефона. Прослушайте музыку и оцените качество звучания.

www.syl.ru

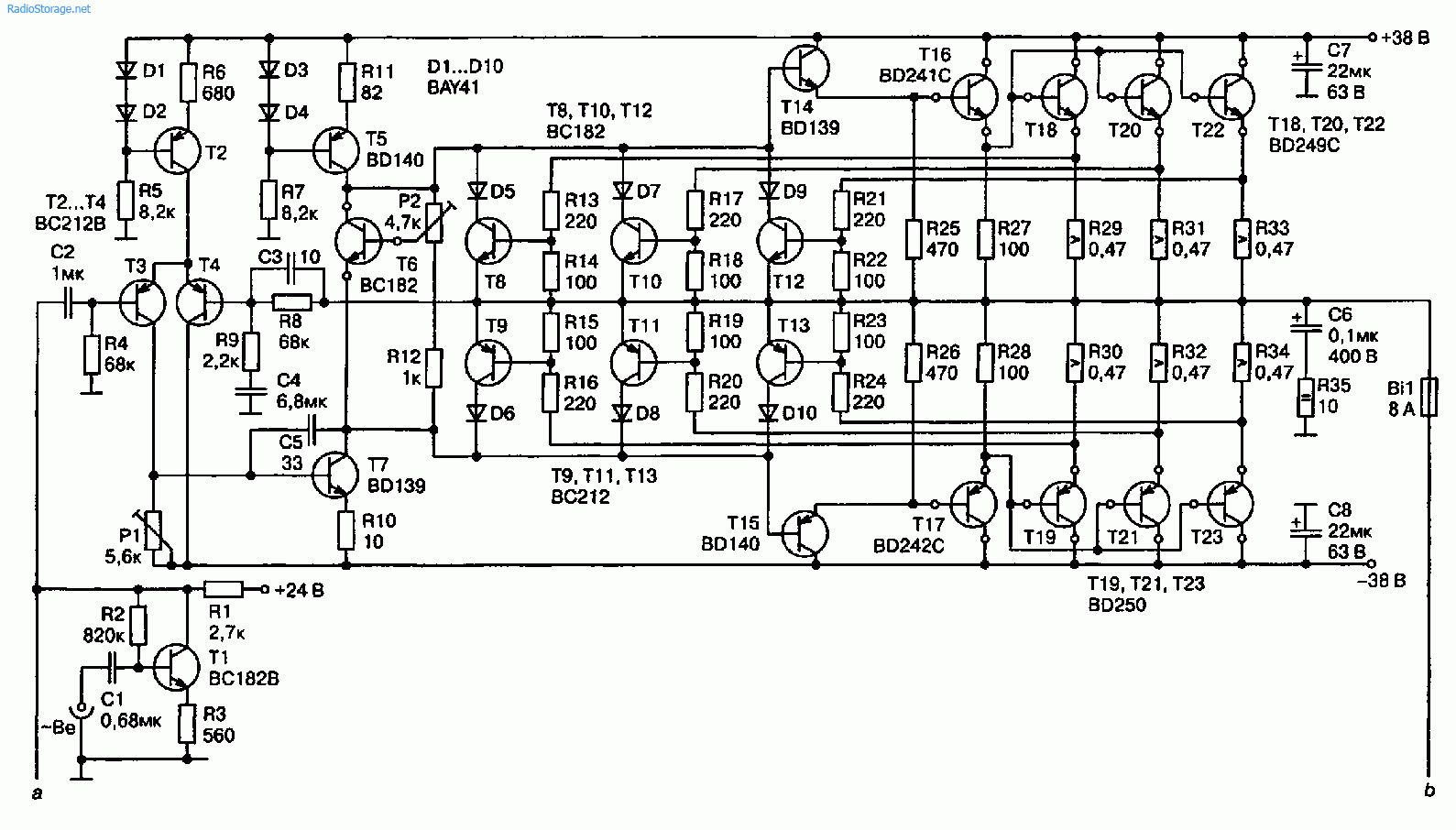

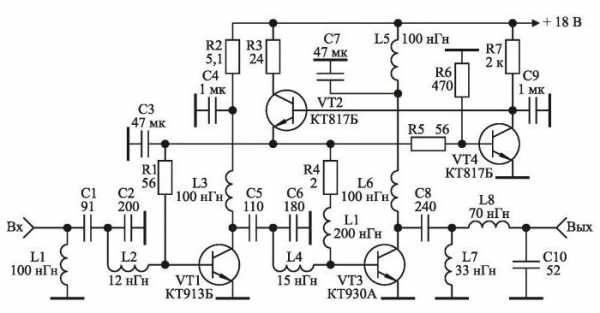

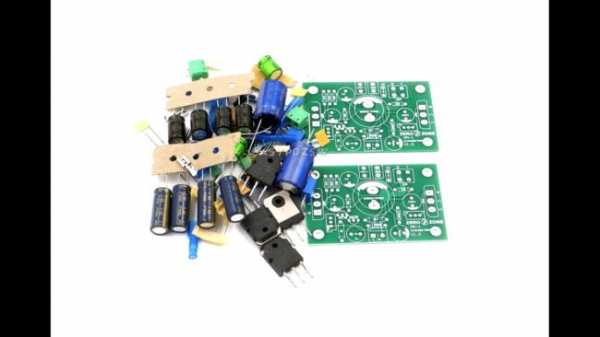

Транзисторный усилитель 50W своими руками

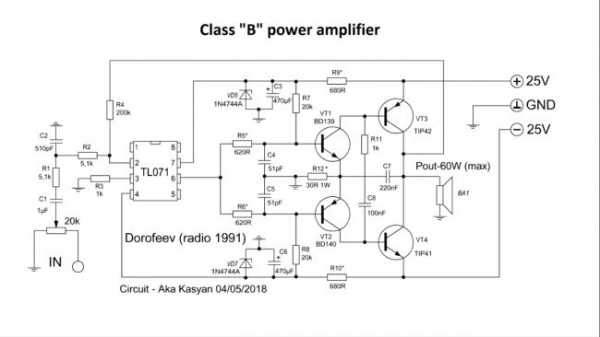

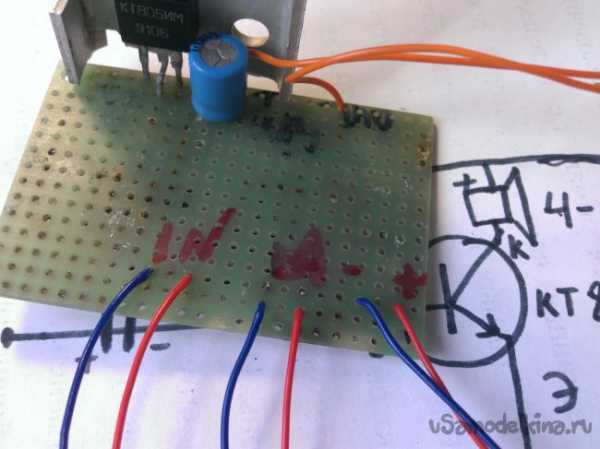

Приветствую, Самоделкины!Усилители мощности низкой частоты или просто усилитель звука, собираются радиолюбителями довольно часто. Специализированные микросхемы усилителей мощности низкой частоты сейчас довольно популярны и после сборки некоторых УНЧ на базе микросхем, радиолюбитель стремится к чему-то более сложному. Транзисторные усилители, несмотря на огромное разнообразие микросхем, не потеряли свою актуальность. Если нужен хороший качественный усилитель, то стоит собрать его на транзисторах. Сегодня мы поговорим о неплохом транзисторном усилителе, работающим в классе b. Не спешите с выводами, класс b тоже бывает неплохим.

Истинные ценители сверх высококачественного звука наверняка скажут, что это не самый лучший класс УНЧ, однотактный и ламповый — вот каким должен быть качественный усилитель. Я конечно же отчасти с вами согласен, но цены ламповых усилителей, сами видите:

А собрать их дома тоже процесс не из легких.

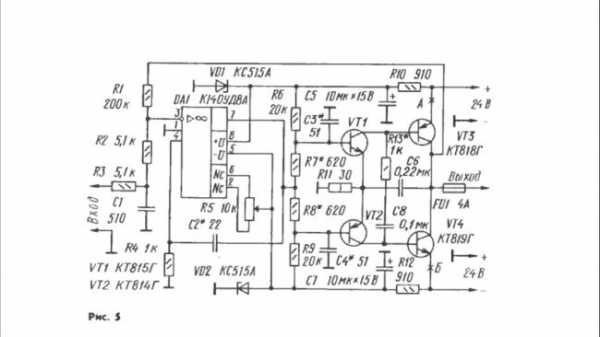

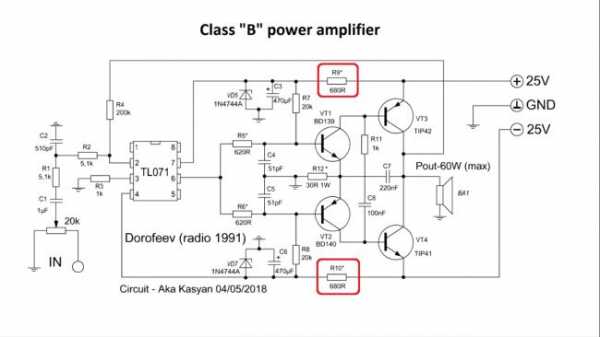

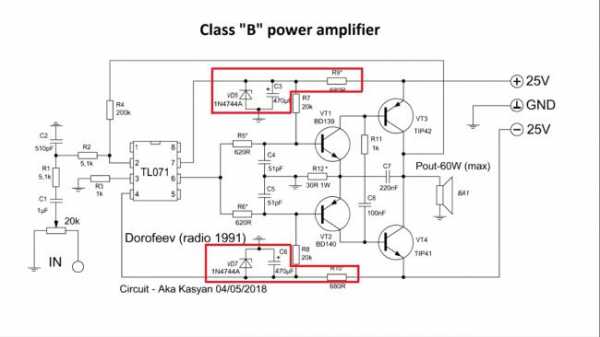

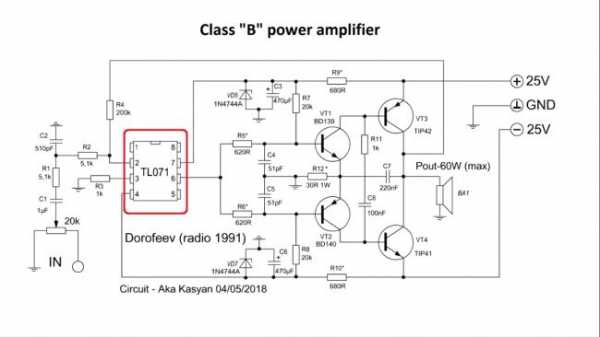

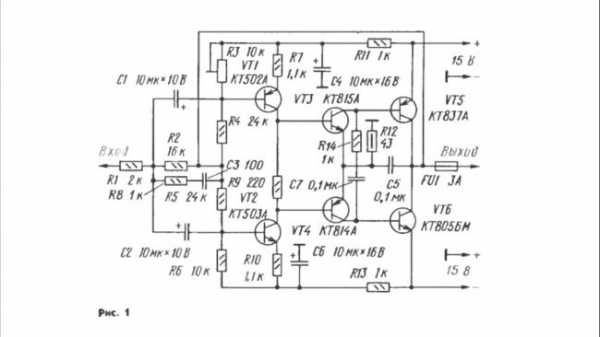

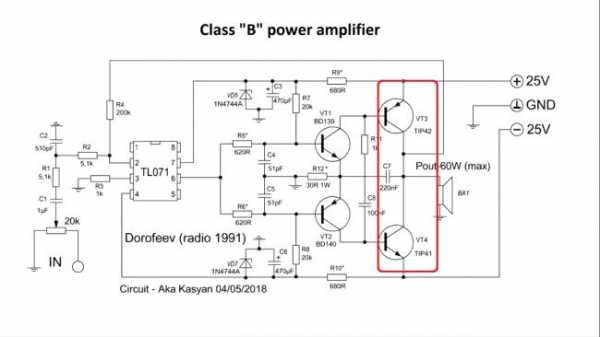

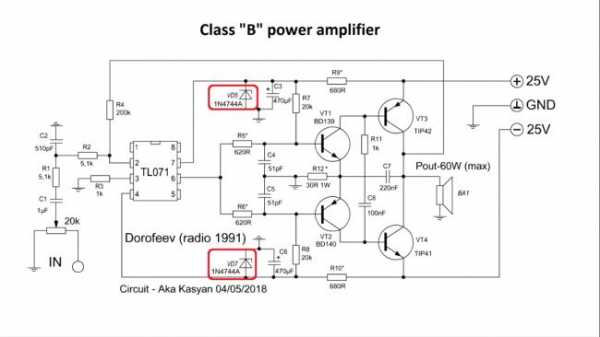

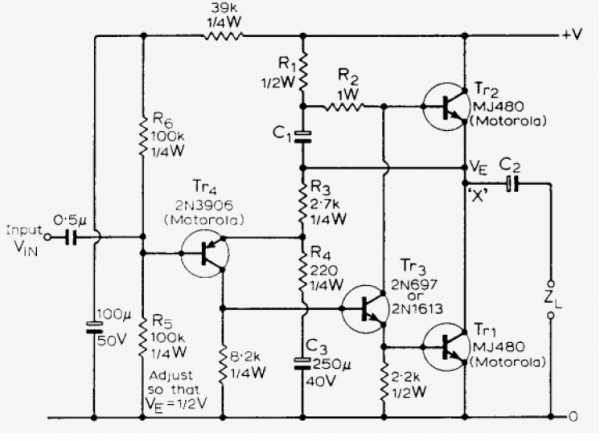

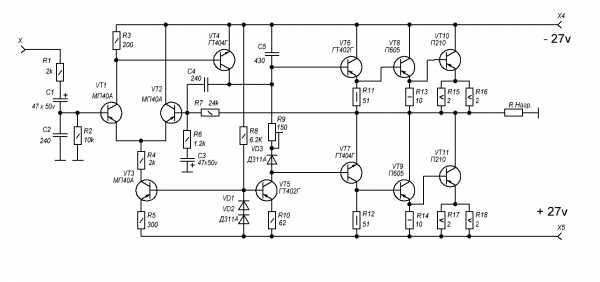

Представленная схема была опубликованная в журнале «Радио» в 1991 году.

Это легендарный усилитель Дорофеева, так что он имеет довольно преклонный возраст. Гениальность схемы заключается в простоте. Несмотря на минимальное количество используемых компонентов с соответствующим источником питания данный усилитель способен отдавать в нагрузку 4 Ома, мощность до 50 ватт, что согласитесь, очень даже неплохо. В разное время радиолюбители дорабатывали и изменяли схему. Для удобства, автор перевел схему на импортные компоненты, далее будем рассматривать именно ее.

В данном усилителе применены довольно интересные схематические решения, например, резистор R12, которой ограничивает коллекторный ток транзистора выходного каскада и является своеобразным ограничителем выходной мощности, одновременно защищает выходные транзисторы от коротких замыканий. Так что усилитель короткого, можно сказать, не боится.

Указанный резистор нужен одноваттный, в крайнем случае можно на пол ватта. Коэффициент нелинейных искажений при чистоте в 1 кГц не более 0,1 %, при 20 кГц — 0,2%, так что на слух никаких искажений при номинальной мощности не будет. Питается усилитель от двухполярного источника. Диапазон питающих напряжений от +- 15 до +- 25В.

С целью увеличения выходной мощности, можно увеличить питающее напряжение, но в этом случае нужно менять и транзисторы оконечного каскада на более мощные и пересчитать несколько резисторов.

Резисторы r9 и r10 подбираются в зависимости от питающего напряжения.

Они ограничивают ток через стабилитрон и в этой части схемы собран параметрический стабилизатор напряжения, которое обеспечивает стабильное питание для операционного усилителя.

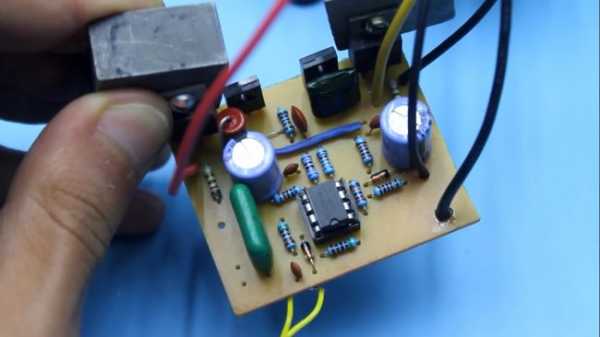

Кстати, об операционнике, это довольно неплохой операционный усилитель, применяется в аудиотехнике очень часто. Можно спокойно менять на TL081.

В случае замены на иные операционные усилители, стоит обратить внимание на распиновку, так как расположение выводов может быть иным. Операционный усилитель советую установить на панельку беспаячного монтажа, для быстрой замены в случае чего. Кстати, у этого автора есть и вторая версия данного усилителя, на сей раз полностью на транзисторах, она сейчас перед вами:

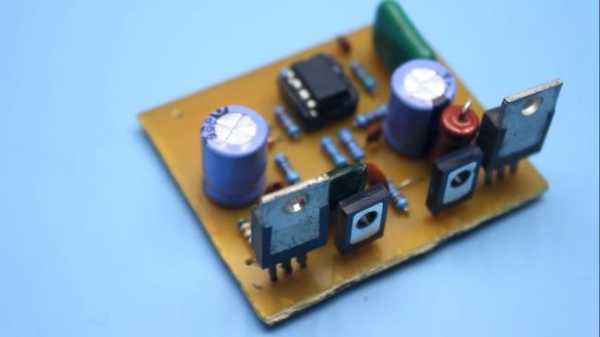

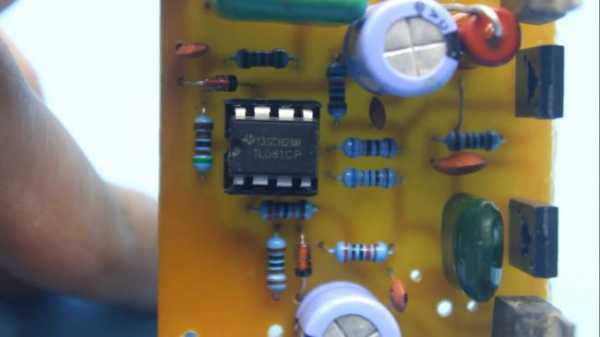

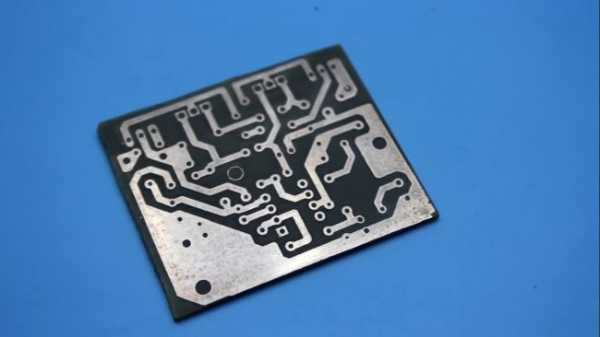

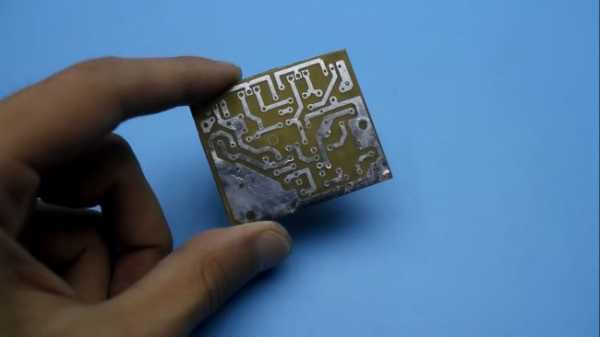

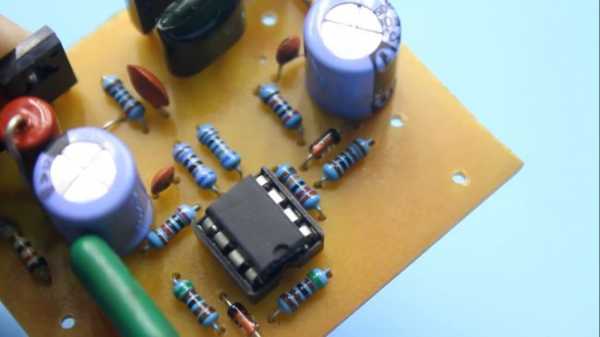

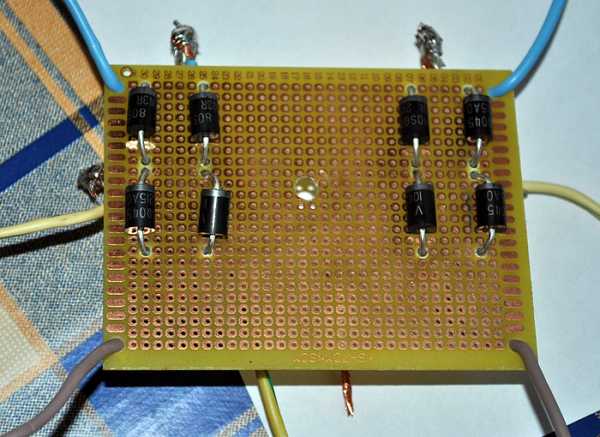

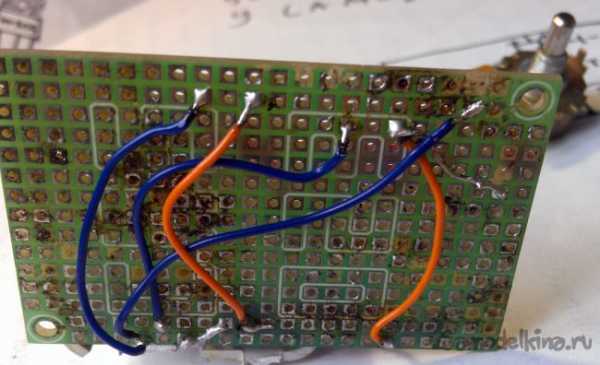

Несколько слов о печатной плате, мастер старался ее сделать максимально компактной, вроде бы получилось неплохо.

Ссылку на скачивание найдете в описании под видеороликом автора (внизу страницы). На плате имеются перемычки, их желательно запаять в первую очередь.

Транзисторы предвыходного и выходного каскада, устанавливаются на общий теплоотвод. Естественно не забываем их изолировать от радиатора.

В выходном каскаде стоит использовать транзисторы с мощностью рассеивания не менее 50-60 ватт, с напряжением коллектор-эмиттер не менее 60 В, а лучше 80 или 100 В, но тут тоже всё зависит от напряжения питания.

Как видно из схемы, в выходном и предвыходном каскаде, использованы комплементарные пары транзисторов. Очень и очень желательно подобрать транзисторы по коэффициенту усиления. Некоторые мультиметры имеют функцию проверки этого параметра, но можно использовать транзистор-тестер.

Стабилитроны можно на 0,5 Вт, с напряжением стабилизации от 14 до 18 В.

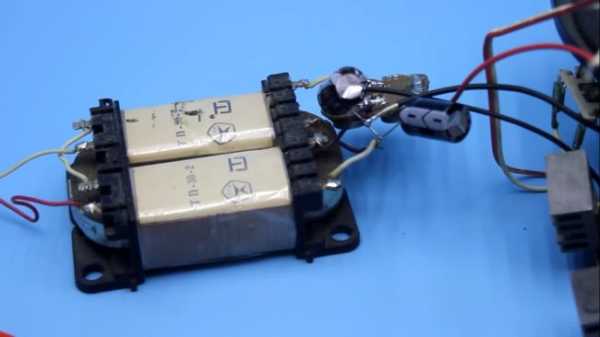

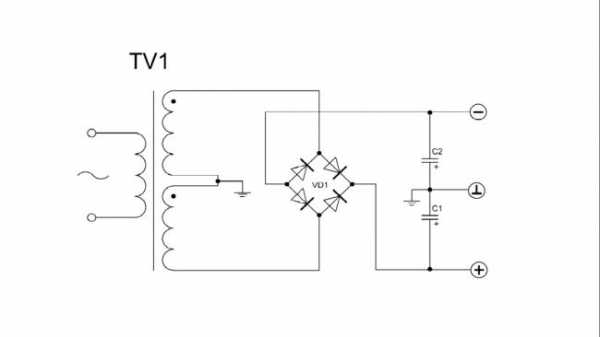

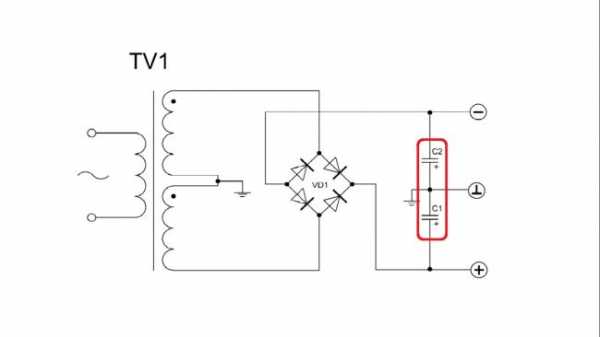

Пару слов об источнике питания.

В случае трансформаторного блока питания желательно использовать фильтрующие конденсаторы с емкостью не менее 4700 мкФ, тут чем больше тем лучше.

Усилитель работает в классе b и КПД на довольно высоком уровне, но в любом случае, источник питания нужен с некоторым запасом. Поэтому необходимо взять трансформатор с габаритной мощностью от 70 Вт. Как звучит усилитель вы можете узнать, посмотрев видеоролик автора. Должен заметить, что во время тестов будет слышен некий фон, это связано с тем, что в блоке питания у автора проекта использованы конденсаторы очень малой емкости, всего 1000 мкФ в плече.

Качество в принципе хорошее, на уровне микросхем TDA2030 – 2050. С хорошим источником питания и по мощности, и по качеству, вполне может конкурировать с микросхемами наподобие TDA7294.

На этом все. В описании под видео помимо архива проекта со схемой и платой, найдете ссылки на комплектующие для сборки такого же усилителя, а также на готовые платы усилителей низкой частоты на любой вкус.

Благодарю за внимание. До новых встреч!

Видео:

Источник

Доставка новых самоделок на почту

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.usamodelkina.ru

Простейшие усилители низкой частоты на транзисторах

Усилители низкой частоты (УНЧ) используют для преобразования слабых сигналов преимущественно звукового диапазона в более мощные сигналы, приемлемые для непосредственного восприятия через электродинамические или иные излучатели звука.

Заметим, что высокочастотные усилители до частот 10… 100 МГц строят по аналогичным схемам, все отличие чаще всего сводится к тому, что значения емкостей конденсаторов таких усилителей уменьшаются во столько раз, во сколько частота высокочастотного сигнала превосходит частоту низкочастотного.

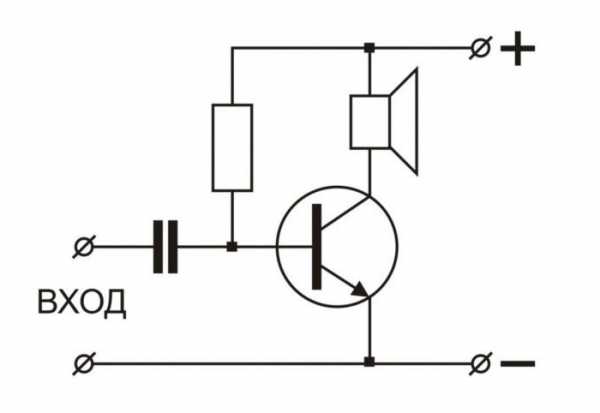

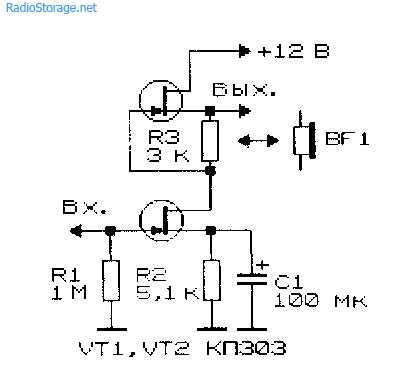

Простой усилитель на одном транзисторе

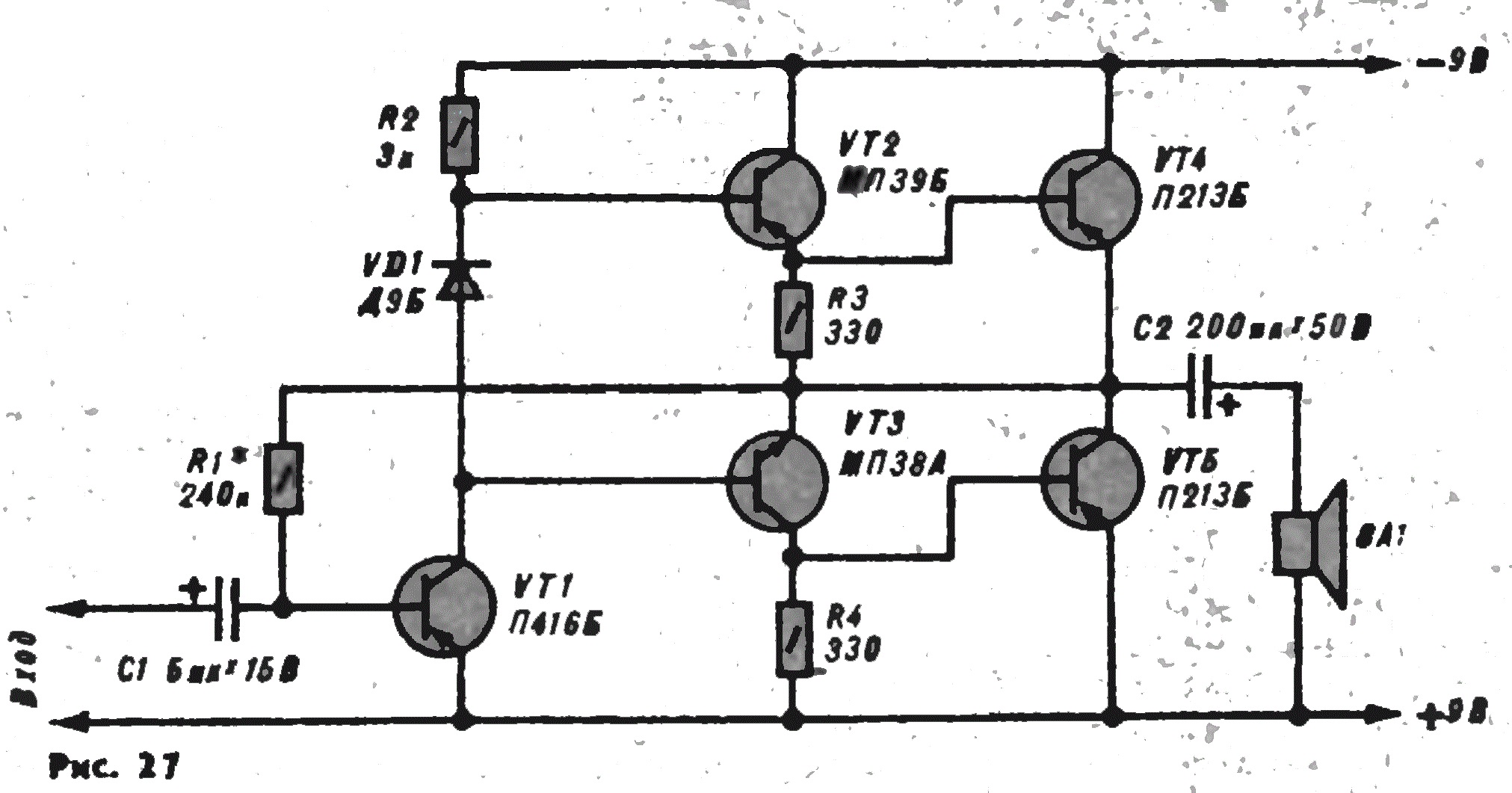

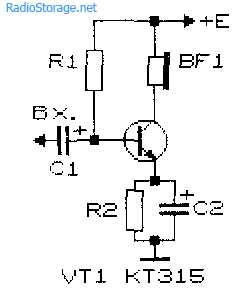

Простейший УНЧ, выполненный по схеме с общим эмиттером, показан на рис. 1. В качестве нагрузки использован телефонный капсюль. Допустимое напряжение питания для этого усилителя 3…12 В.

Величину резистора смещения R1 (десятки кОм) желательно определить экспериментально, поскольку его оптимальная величина зависит от напряжения питания усилителя, сопротивления телефонного капсюля, коэффициента передачи конкретного экземпляра транзистора.

Рис. 1. Схема простого УНЧ на одном транзисторе + конденсатор и резистор.

Для выбора начального значения резистора R1 следует учесть, что его величина примерно в сто и более раз должна превышать сопротивление, включенное в цепь нагрузки. Для подбора резистора смещения рекомендуется последовательно включить постоянный резистор сопротивлением 20…30 кОм и переменный сопротивлением 100… 1000 кОм, после чего, подав на вход усилителя звуковой сигнал небольшой амплитуды, например, от магнитофона или плеера, вращением ручки переменного резистора добиться наилучшего качества сигнала при наибольшей его громкости.

Величина емкости переходного конденсатора С1 (рис. 1) может находиться в пределах от 1 до 100 мкФ: чем больше величина этой емкости, тем более низкие частоты может усиливать УНЧ. Для освоения техники усиления низких частот рекомендуется поэкспериментировать с подбором номиналов элементов и режимов работы усилителей (рис. 1 — 4).

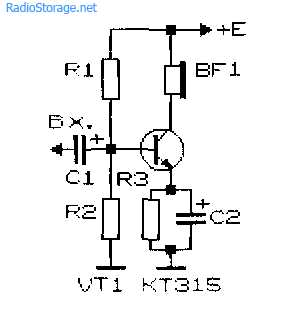

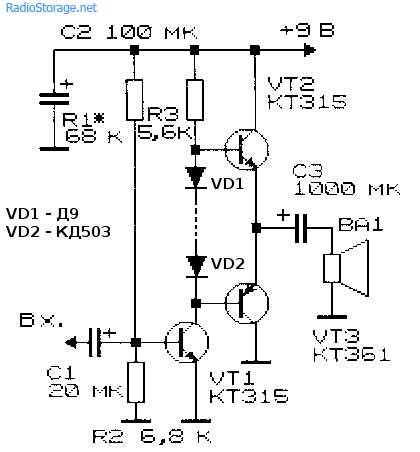

Улучшениые варианты однотранзисторного усилителя

Усложненные и улучшенные по сравнению со схемой на рис. 1 схемы усилителей приведены на рис. 2 и 3. В схеме на рис. 2 каскад усиления дополнительно содержит цепочку частотнозависимой отрицательной обратной связи (резистор R2 и конденсатор С2), улучшающей качество сигнала.

Рис. 2. Схема однотранзисторного УНЧ с цепочкой частотнозависимой отрицательной обратной связи.

Рис. 3. Однотранзисторный усилитель с делителем для подачи напряжения смещения на базу транзистора.

Рис. 4. Однотранзисторный усилитель с автоматической установкой смещения для базы транзистора.

В схеме на рис. 3 смещение на базу транзистора задано более «жестко» с помощью делителя, что улучшает качество работы усилителя при изменении условий его эксплуатации. «Автоматическая» установка смещения на базе усилительного транзистора применена в схеме на рис. 4.

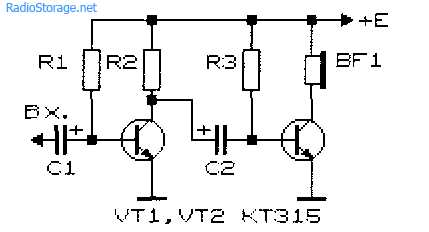

Двухкаскадный усилитель на транзисторах

Соединив последовательно два простейших каскада усиления (рис. 1), можно получить двухкаскадный УНЧ (рис. 5). Усиление такого усилителя равно произведению коэффициентов усиления отдельно взятых каскадов. Однако получить большое устойчивое усиление при последующем наращивании числа каскадов нелегко: усилитель скорее всего самовозбудится.

Рис. 5. Схема простого двухкаскадного усилителя НЧ.

Новые разработки усилителей НЧ, схемы которых часто приводят на страницах журналов последних лет, преследуют цель достижения минимального коэффициента нелинейных искажений, повышения выходной мощности, расширения полосы усиливаемых частот и т.д.

В то же время, при наладке различных устройств и проведении экспериментов зачастую необходим несложный УНЧ, собрать который можно за несколько минут. Такой усилитель должен содержать минимальное число дефицитных элементов и работать в широком интервале изменения напряжения питания и сопротивления нагрузки.

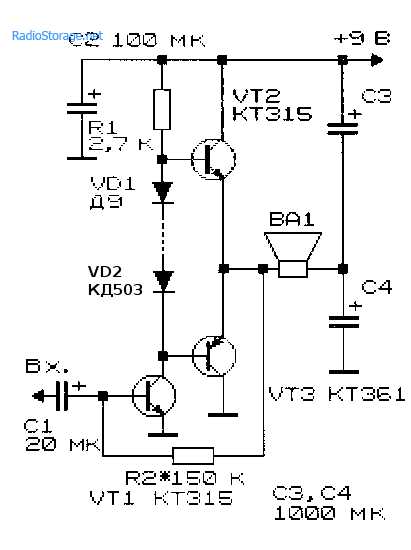

Схема УНЧ на полевом и кремниевом транзисторах

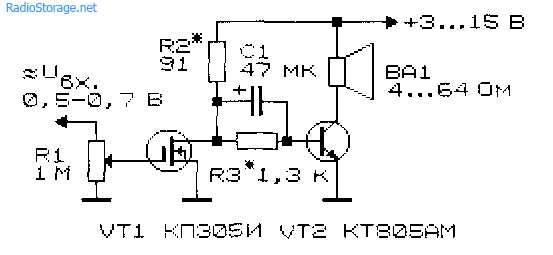

Схема НЧ с непосредственной связью между каскадами приведена на рис. 6 [Рл 3/00-14]. Входное сопротивление усилителя определяется номиналом потенциометра R1 и может изменяться от сотен Ом до десятков МОм. На выход усилителя можно подключать нагрузку сопротивлением от 2…4 до 64 Ом и выше.

При высокоомной нагрузке в качестве VT2 можно использовать транзистор КТ315. Усилитель работоспособен в диапазоне питающих напряжений от 3 до 15 В, хотя приемлемая работоспособность его сохраняется и при снижении напряжения питания вплоть до 0,6 В.

Емкость конденсатора С1 может быть выбрана в пределах от 1 до 100 мкФ. В последнем случае (С1 =100 мкФ) УНЧ может работать в полосе частот от 50 Гц до 200 кГц и выше.

Рис. 6. Схема простого усилителя низкой частоты на двух транзисторах.

Амплитуда входного сигнала УНЧ не должна превышать 0,5…0,7 В. Выходная мощность усилителя может изменяться от десятков мВт до единиц Вт в зависимости от сопротивления нагрузки и величины питающего напряжения.

Настройка усилителя заключается в подборе резисторов R2 и R3. С их помощью устанавливают напряжение на стоке транзистора VT1, равное 50…60% от напряжения источника питания. Транзистор VT2 должен быть установлен на теплоотводя-щей пластине (радиаторе).

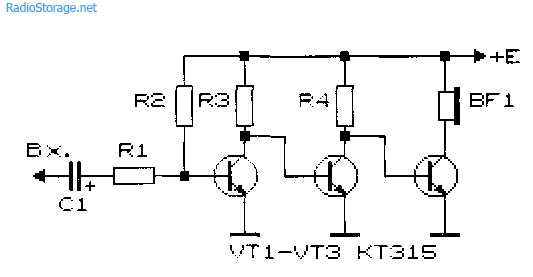

Трекаскадный УНЧ с непосредственной связью

На рис. 7 показана схема другого внешне простого УНЧ с непосредственными связями между каскадами. Такого рода связь улучшает частотные характеристики усилителя в области нижних частот, схема в целом упрощается.

Рис. 7. Принципиальная схема трехкаскадного УНЧ с непосредственной связью между каскадами.

В то же время настройка усилителя осложняется тем, что каждое сопротивление усилителя приходится подбирать в индивидуальном порядке. Ориентировочно соотношение резисторов R2 и R3, R3 и R4, R4 и R BF должно быть в пределах (30…50) к 1. Резистор R1 должен быть 0,1…2 кОм. Расчет усилителя, приведенного на рис. 7, можно найти в литературе, например, [Р 9/70-60].

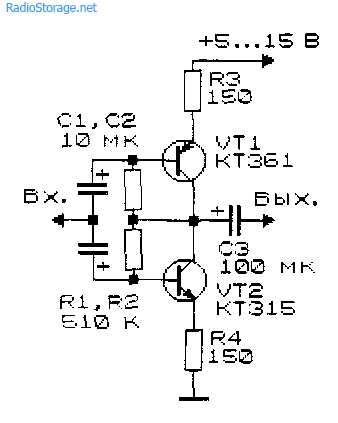

Схемы каскадных УНЧ на биполярных транзисторах

На рис. 8 и 9 показаны схемы каскодных УНЧ на биполярных транзисторах. Такие усилители имеют довольно высокий коэффициент усиления Ку. Усилитель на рис. 8 имеет Ку=5 в полосе частот от 30 Гц до 120 кГц [МК 2/86-15]. УНЧ по схеме на рис. 9 при коэффициенте гармоник менее 1% имеет коэффициент усиления 100 [РЛ 3/99-10].

Рис. 8. Каскадный УНЧ на двух транзисторах с коэффициентом усиления = 5.

Рис. 9. Каскадный УНЧ на двух транзисторах с коэффициентом усиления = 100.

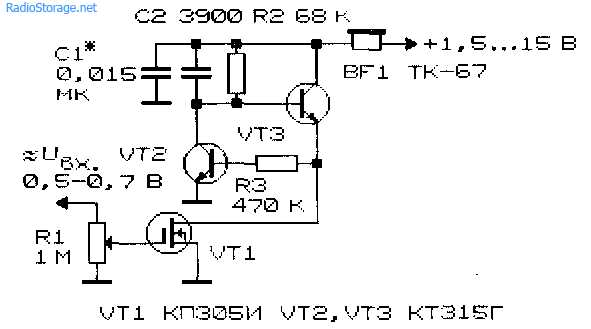

Экономичный УНЧ на трех транзисторах

Для портативной радиоэлектронной аппаратуры важным параметром является экономичность УНЧ. Схема такого УНЧ представлена на рис. 10 [РЛ 3/00-14]. Здесь использовано каскадное включение полевого транзистора VT1 и биполярного транзистора VT3, причем транзистор VT2 включен таким образом, что стабилизирует рабочую точку VT1 и VT3.

При увеличении входного напряжения этот транзистор шунтирует переход эмиттер — база VT3 и уменьшает значение тока, протекающего через транзисторы VT1 и VT3.

Рис. 10. Схема простого экономичного усилителя НЧ на трех транзисторах.

Как и в приведенной выше схеме (см. рис. 6), входное сопротивление этого УНЧ можно задавать в пределах от десятков Ом до десятков МОм. В качестве нагрузки использован телефонный капсюль, например, ТК-67 или ТМ-2В. Телефонный капсюль, подключаемый при помощи штекера, может одновременно служить выключателем питания схемы.

Напряжение питания УНЧ составляет от 1,5 до 15 В, хотя работоспособность устройства сохраняется и при снижении питающего напряжения до 0,6 В. В диапазоне напряжения питания 2… 15 В потребляемый усилителем ток описывается выражением:

1(мкА) = 52 + 13*(Uпит)*(Uпит),

где Uпит — напряжение питания в Вольтах (В).

Если отключить транзистор VT2, потребляемый устройством ток увеличивается на порядок.

Двухкаскадные УНЧ с непосредственной связью между каскадами

Примерами УНЧ с непосредственными связями и минимальным подбором режима работы являются схемы, приведенные на рис. 11 — 14. Они имеют высокий коэффициент усиления и хорошую стабильность.

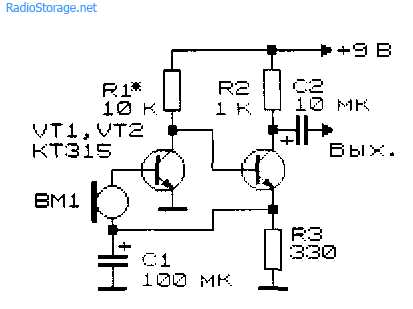

Рис. 11. Простой двухкаскадный УНЧ для микрофона (низкий уровень шумов, высокий КУ).

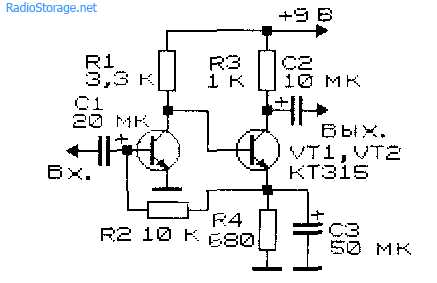

Рис. 12. Двухкаскадный усилитель низкой частоты на транзисторах КТ315.

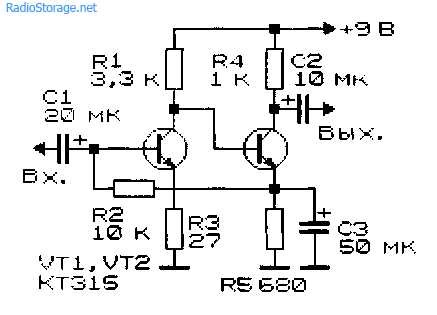

Рис. 13. Двухкаскадный усилитель низкой частоты на транзисторах КТ315 — вариант 2.

Микрофонный усилитель (рис. 11) характеризуется низким уровнем собственных шумов и высоким коэффициентом усиления [МК 5/83-XIV]. В качестве микрофона ВМ1 использован микрофон электродинамического типа.

В роли микрофона может выступать и телефонный капсюль. Стабилизация рабочей точки (начального смещения на базе входного транзистора) усилителей на рис. 11 — 13 осуществляется за счет падения напряжения на эмиттерном сопротивлении второго каскада усиления.

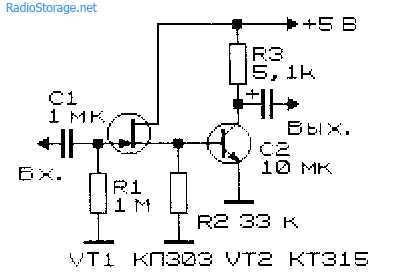

Рис. 14. Двухкаскадный УНЧ с полевым транзистором.

Усилитель (рис. 14), имеющий высокое входное сопротивление (порядка 1 МОм), выполнен на полевом транзисторе VT1 (истоковый повторитель) и биполярном — VT2 (с общим).

Каскадный усилитель низкой частоты на полевых транзисторах, также имеющий высокое входное сопротивление, показан на рис. 15.

Рис. 15. схема простого двухкаскадного УНЧ на двух полевых транзисторах.

Схемы УНЧ для работы с низкоОмной нагрузкой

Типовые УНЧ, предназначенные для работы на низкоомную нагрузку и имеющие выходную мощность десятки мВт и выше, изображены на рис. 16, 17.

Рис. 16. Простой УНЧ для работы с включением нагрузки с низким сопротивлением.

Электродинамическая головка ВА1 может быть подключена к выходу усилителя, как показано на рис. 16, либо в диагональ моста (рис. 17). Если источник питания выполнен из двух последовательно соединенных батарей (аккумуляторов), правый по схеме вывод головки ВА1 может быть подключен к их средней точки напрямую, без конденсаторов СЗ, С4.

Рис. 17. Схема усилителя низкой частоты с включением низкоомной нагрузки в диагональ моста.

Если вам нужна то такой усилитель можно собрать даже на одной лампе, смотрите у нас на сайте по электронике в соответствующем разделе.

Литература: Шустов М.А. Практическая схемотехника (Книга 1), 2003 год.

Исправления в публикации: на рис. 16 и 17 вместо диода Д9 установлена цепочка из диодов.

www.qrz.ru

Простой транзисторный усилитель своими руками

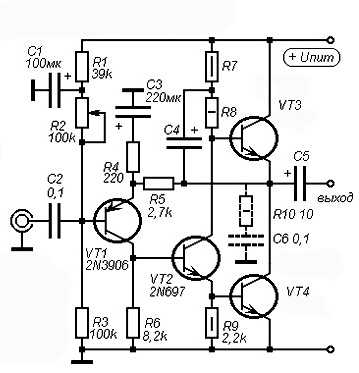

Сейчас в интернете можно найти огромное количество схем различных усилителей на микросхемах, преимущественно серии TDA. Они обладают достаточно неплохими характеристиками, хорошим КПД и стоят не так уж и дорого, в связи с этим и пользуются такой популярностью. Однако на их фоне незаслуженно остаются забытыми транзисторные усилители, которые хоть и сложны в настройке, но не менее интересны.Схема усилителя

В этой статье рассмотрим процесс сборки весьма необычного усилителя, работающего в классе «А» и содержащего всего 4 транзистора. Эта схема разработана ещё в 1969 году английским инженером Джоном Линсли Худом, несмотря на свою старость, она и по сей день остаётся актуальной.

В отличие от усилителей на микросхемах, транзисторные усилители требуют тщательной настройки и подбора транзисторов. Эта схема – не исключение, хоть она и выглядит предельно простой. Транзистор VT1 – входной, структуры PNP. Можно экспериментировать с различными маломощными PNP-транзисторами, в том числе и с германиевыми, например, МП42. Хорошо себя зарекомендовали в этой схеме в качестве VT1 такие транзисторы, как 2N3906, BC212, BC546, КТ361. Транзистор VT2 – структуры NPN, средней или малой мощности, сюда подойдут КТ801, КТ630, КТ602, 2N697, BD139, 2SC5707, 2SD2165. Особое внимание стоит уделить выходным транзисторам VT3 и VT4, а точнее, их коэффициенту усиления. Сюда хорошо подходят КТ805, 2SC5200, 2N3055, 2SC5198. Нужно отобрать два одинаковых транзистора с как можно более близким коэффициентом усиления, при этом он должен более 120. Если коэффициент усиления выходных транзисторов меньше 120, значит в драйверный каскад (VT2) нужно поставить транзистор с большим усилением (300 и более).

Подбор номиналов усилителя

Некоторые номиналы на схеме подбираются исходя из напряжения питания схемы и сопротивления нагрузки, некоторые возможные варианты показаны в таблице:

Не рекомендуется поднимать напряжение питания более 40 вольт, могут выйти из строя выходные транзисторы. Особенность усилителей класса А – большой ток покоя, и, следовательно, сильный разогрев транзисторов. При напряжении питания, например, 20 вольт и токе покоя 1.5 ампера усилитель потребляет 30 ватт, не зависимо от того, подаётся на его вход сигнал или нет. На каждом из выходных транзисторов при этом будет рассеиваться по 15 ватт тепла, а это мощность небольшого паяльника! Поэтому транзисторы VT3 и VT4 нужно установить на большой радиатор, используя термопасту.

Данный усилитель склонен в появлению самовозбуждений, поэтому на его выходе ставят цепь Цобеля: резистор сопротивлением 10 Ом и конденсатор 100 нФ, включенные последовательно между землёй и общей точкой выходных транзисторов (на схеме эта цепь показана пунктиром).

При первом включении усилителя в разрыв его питающего провода нужно включить амперметр для контроля тока покоя. Пока выходные транзисторы не разогрелись до рабочей температуры, он может немного плавать, это вполне нормально. Также при первом включении нужно замерять напряжение между общей точкой выходных транзисторов (коллектор VT4 и эммитер VT3) и землёй, там должна быть половина питающего напряжения. Если напряжение отличается в большую или меньшую сторону, нужно покрутить подстроечный резистор R2.

Плата усилителя:

Плата изготовлена методом ЛУТ.

Собранный мной усилитель

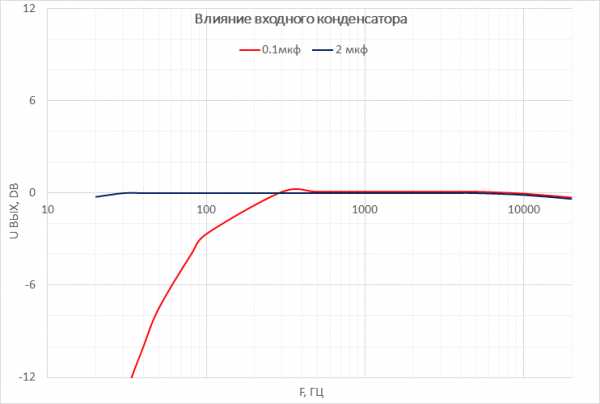

Несколько слов о конденсаторах, входном и выходном. Ёмкость входного конденсатора на схеме обозначена 0,1 мкФ, однако такой ёмкости не достаточно. В качестве входного следует поставить плёночный конденсатор ёмкостью 0,68 – 1 мкФ, иначе возможен нежелательный срез низких частот. Выходной конденсатор С5 стоит взять на напряжение не меньшее, чем напряжением питания, жадничать с ёмкостью также не стоит.

Преимуществом схемы этого усилителя является то, что она не представляет опасности для динамиков акустической системы, ведь динамик подключается через разделительный конденсатор (С5), это значит, что при появлении на выходе постоянного напряжения, например, при выходе усилителя из строя, динамик останется цел, ведь конденсатор не пропустит постоянное напряжение.

sdelaysam-svoimirukami.ru

Транзисторный усилитель класса А своими руками / Habr

На Хабре уже были публикации о DIY-ламповых усилителях, которые было очень интересно читать. Спору нет, звук у них чудесный, но для повседневного использования проще использовать устройство на транзисторах. Транзисторы удобнее, поскольку не требуют прогрева перед работой и долговечнее. Да и не каждый рискнёт начинать ламповую сагу с анодными потенциалами под 400 В, а трансформаторы под транзисторные пару десятков вольт намного безопаснее и просто доступнее.

В качестве схемы для воспроизведения я выбрал схему от John Linsley Hood 1969 года, взяв авторские параметры в расчёте на импеданс своих колонок 8 Ом.

Классическая схема от британского инженера, опубликованная почти 50 лет назад, до сих пор является одной из самых воспроизводимых и собирает о себе исключительно положительные отзывы. Этому есть множество объяснений:

— минимальное количество элементов упрощает монтаж. Также считается, что чем проще конструкция, тем лучше звук;

— несмотря на то, что выходных транзисторов два, их не надо перебирать в комплементарные пары;

— выходных 10 Ватт с запасом хватает для обычных человеческих жилищ, а входная чувствительность 0.5-1 Вольт очень хорошо согласуется с выходом большинства звуковых карт или проигрывателей;

— класс А — он и в Африке класс А, если мы говорим о хорошем звучании. О сравнении с другими классами будет чуть ниже.

Внутренний дизайн

Усилитель начинается с питания. Разделение двух каналов для стерео правильнее всего вести уже с двух разных трансформаторов, но я ограничился одним трансформатором с двумя вторичными обмотками. После этих обмоток каждый канал существует сам по себе, поэтому надо не забывать умножать на два всё упомянутое снизу. На макетке делаем мосты на диодах Шоттки для выпрямителя.

Можно и на обычных диодах или даже готовых мостах, но тогда их необходимо шунтировать конденсаторами, да и падение напряжения на них больше. После мостов идут CRC-фильтры из двух конденсаторов по 33000 мкф и между ними резистор 0.75 Ом. Если взять меньше и ёмкость, и резистор, то CRC-фильтр станет дешевле и меньше греться, но увеличатся пульсации, что не комильфо. Данные параметры, имхо, являются разумными с точки зрения цена-эффект. Резистор в фильтр нужен мощный цементный, при токе покоя до 2А он будет рассеивать 3 Вт тепла, поэтому лучше взять с запасом на 5-10 Вт. Остальным резисторам в схеме мощности 2 Вт будет вполне достаточно.

Далее переходим к самой плате усилителя. В интернет-магазинах продаётся куча готовых китов, однако не меньше и жалоб на качество китайских компонентов или безграмотных разводок на платах. Поэтому лучше самому, под свою же «рассыпуху». Я сделал оба канала на единой макетке, чтобы потом прикрепить её ко дну корпуса. Запуск с тестовыми элементами:

Всё, кроме выходных транзисторов Tr1/Tr2, находится на самой плате. Выходные транзисторы монтируются на радиаторах, об этом чуть ниже. К авторской схеме из оригинальной статьи нужно сделать такие ремарки:

— не всё нужно сразу впаивать намертво. Резисторы R1, R2 и R6 лучше сначала поставить подстроечными, после всех регулировок выпаять, измерить их сопротивление и припаять окончательные постоянные резисторы с аналогичным сопротивлением. Настройка сводится к следующим операциям. Сначала с помощью R6 выставляется, чтобы напряжение между X и нулём было ровно половиной от напряжения +V и нулём. В одном из каналов мне не хватило 100 кОм, так что лучше брать эти подстроечники с запасом. Затем с помощью R1 и R2 (сохраняя их примерное соотношение!) выставляется ток покоя – ставим тестер на измерение постоянного тока и измеряем этот самый ток в точке входа плюса питания. Мне пришлось ощутимо снизить сопротивление обоих резисторов для получения нужного тока покоя. Ток покоя усилителя в классе А максимальный и по сути, в отсутствие входного сигнала, весь уходит в тепловую энергию. Для 8-омных колонок этот ток, по рекомендации автора, должен быть 1.2 А при напряжении 27 Вольт, что означает 32.4 Ватта тепла на каждый канал. Поскольку выставление тока может занять несколько минут, то выходные транзисторы должны быть уже на охлаждающих радиаторах, иначе они быстро перегреются и умрут. Ибо греются в основном они.

— не исключено, что в порядке эксперимента захочется сравнить звучание разных транзисторов, поэтому для них тоже можно оставить возможность удобной замены. Я попробовал на входе 2N3906, КТ361 и BC557C, была небольшая разница в пользу последнего. В предвыходных пробовались КТ630, BD139 и КТ801, остановился на импортных. Хотя все вышеперечисленные транзисторы очень хороши, и разница может быть скорее субъективной. На выходе я поставил сразу 2N3055 (ST Microelectronics), поскольку они нравятся многим.

— при регулировке и занижении сопротивления усилителя может вырасти частота среза НЧ, поэтому для конденсатора на входе лучше использовать не 0.5 мкф, а 1 или даже 2 мкф в полимерной плёнке. По Сети ещё гуляет русская картинка-схема «Ультралинейный усилитель класса А», где этот конденсатор вообще предложен как 0.1 мкф, что чревато срезом всех басов под 90 Гц:

— пишут, что эта схема не склонна к самовозбуждению, но на всякий случай между точкой Х и землёй ставится цепь Цобеля: R 10 Ом + С 0.1 мкф.

— предохранители, их можно и нужно ставить как на трансформатор, так и на силовой вход схемы.

— очень уместным будет использование термопасты для максимального контакта между транзистором и радиатором.

Слесарно-столярное

Теперь о традиционно самой сложной части в DIY — корпусе. Габариты корпуса задаются радиаторами, а они в классе А должны быть большими, помним про 30 Ватт тепла с каждой стороны. Сначала я недоучёл эту мощность и сделал корпус со средненькими радиаторами 800см² на канал. Однако при выставленном токе покоя 1.2А они нагрелись до 100°С уже за 5 минут, и стало ясно, что нужно нечто помощнее. То есть нужно либо ставить радиаторы побольше, либо использовать кулеры. Делать квадрокоптер мне не хотелось, поэтому были куплены гигантские красавцы HS 135-250 площадью 2500 см² на каждый транзистор. Как показала практика, такая мера оказалась немного избыточной, зато теперь усилитель спокойно можно трогать руками – температура равна лишь 40°С даже в режиме покоя. Некоторой проблемой стало сверление отверстий в радиаторах под крепления и транзисторы – изначально купленные китайские свёрла по металлу сверлили крайне медленно, на каждую дырку уходило бы не менее получаса. На помощь пришли кобальтовые свёрла с углом заточки 135° от известного немецкого производителя — каждое отверстие проходится за несколько секунд!

Сам корпус я сделал из оргстекла. Заказываем у стекольщиков сразу нарезанные прямоугольники, выполняем в них необходимые отверстия для креплений и красим с обратной стороны чёрной краской.

Покрашенное с обратной стороны оргстекло смотрится очень красиво. Теперь остаётся только всё собрать и наслаждаться музы… ах да, при окончательной сборке ещё важно для минимизации фона правильно развести землю. Как было выяснено за десятилетия до нас, C3 нужно присоединять к сигнальной земле, т.е. к минусу входа-входа, а все остальные минуса можно отправить на «звезду» возле конденсаторов фильтра. Если всё сделано правильно, то никакого фона не расслышать, даже если на максимальной громкости поднести ухо к колонке. Ещё одна «земляная» особенность, которая характерна для звуковых карт, не развязанных с компьютером гальванически – это помехи с материнки, которые могут пролезть через USB и RCA. Судя по интернету, проблема встречается часто: в колонках можно услышать звуки работы HDD, принтера, мышки и фон БП системника. В таком случае проще всего разорвать земляную петлю, заклеив изолентой заземление на вилке усилителя. Опасаться тут нечего, т.к. останется второй контур заземления через компьютер.

Регулятор громкости на усилителе я не стал делать, поскольку достать какой-нибудь качественный ALPS не удалось, а шуршание китайских потенциометров мне не понравилось. Вместо него был установлен обычный резистор 47 кОм между «землёй» и «сигналом» входа. Тем более регулятор у внешней звуковой карты всегда под рукой, да и в каждой программе тоже есть ползунок. Регулятора громкости нет только у винилового проигрывателя, поэтому для его прослушивания я приделал внешний потенциометр к соединительному кабелю.

Я угадаю этот контейнер за 5 секунд…

Наконец, можно приступать к прослушиванию. В качестве источника звука используется Foobar2000 → ASIO → внешняя Asus Xonar U7. Колонки Microlab Pro3. Главное достоинство этих колонок — это отдельный блок собственного усилителя на микросхеме LM4766, который можно сразу убрать куда-то подальше. Намного интереснее с этой акустикой звучали усилок от мини-системы Panasonic с гордой надписью Hi-Fi или усилитель советского проигрывателя Вега-109. Оба вышеупомянутых аппарата работают в классе АВ. Представленный в статье JLH переиграл всех вышеперечисленных товарищей в одну калитку, по результатам слепого теста для 3 человек. Хотя разницу было слышно невооружённым ухом и без всяких тестов – звук явно детальнее и прозрачнее. Весьма легко, например, услышать различие между MP3 256kbps и FLAC. Раньше я думал, что эффект lossless больше как плацебо, но теперь мнение изменилось. Аналогичным образом гораздо приятнее стало слушать нескомпрессованые от loudness war файлы — dynamic range меньше 5 Дб вообще не айс. Линсли-Худ стоит затрат времени и денег, ибо аналогичный брендовый усилок будет стоить намного дороже.

Материальные затраты

Трансформатор 2200 р.

Выходные транзисторы (6 шт. с запасом) 900 р.

Конденсаторы фильтра (4 шт) 2700 р.

«Рассыпуха» (резисторы, мелкие конденсаторы и транзисторы, диоды) ~ 2000 р.

Радиаторы 1800 р.

Оргстекло 650 р.

Краска 250 р.

Разъёмы 600 р.

Платы, провода, серебряный припой и пр. ~1000 р.

ИТОГО ~12100 р.

habr.com

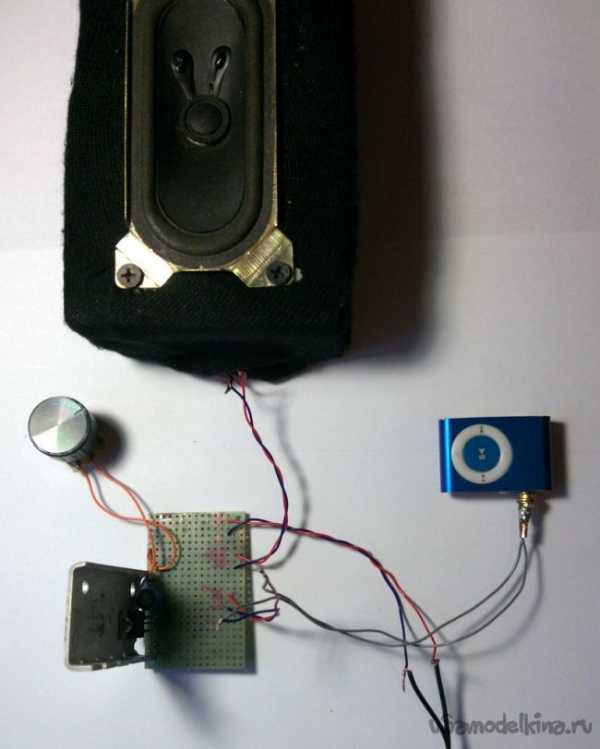

Простейший усилитель звука на одном транзисторе за 15 минут

Привет, Самоделкины! Если у Вас есть динамик и источник звука, но нечем его усилить — то в этой статье мы расскажем Вам, как собрать усилитель из хлама =)

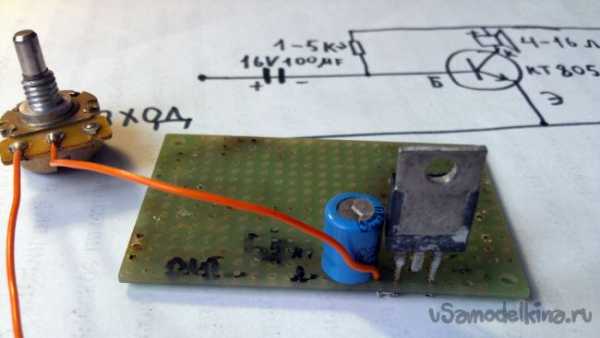

Для этого нам потребуются следующие компоненты и инструменты:

1. n-p-n кремниевый транзистор КТ805 или его аналоги. (этот самый мощный в серии)

2. Электролитический конденсатор емкостью 100мкФ и напряжением более 16 вольт

3. переменный резистор около 5кОм

4. монтажная плата (необязательно — можно сделать навесным монтажем)

5. радиатор

6. провода

7. разъем мини джек

8. блок питания 5-12 В постоянного тока

9. паяльник, канифоль, припой .

(вот такой подобран хлам)

(вот такой подобран хлам)Первым делом устанавливаем компоненты на монтажную плату.

К базе КТ805 припаиваем центральный вывод переменного резистора и отрицательный вывод конденсатора.

Второй вывод переменного резистора — это + питания и + динамика припаиваем на плату

Коллектор транзистора (центральный контакт) будет минус динамика.

К эмиттеру подключаем минус питания и отрицательный провод входного сигнала. Положительным проводом является + конденсатора.

Для тестов остается припаять 3 пары проводов Вход Выход и Питание (на фото слева направо). Транзистор устанавливаем на радиатор.

Приступаем к тестам и настройке. Собираем и подключаем все компоненты на столе, строго соблюдая полярность! Желательно и схему проверить на наличие коротких замыканий.

Нашим подстроечным резистором подбираем правильный режим работы. Короче говоря согласуем работу транзистора с сопротивлением динамика.

Ура! Настройка прошла успешно! Окультуриваем и устанавливаем все в корпус.

Всем удачи и хороших идей!

Доставка новых самоделок на почту

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.usamodelkina.ru

Простой германиевый усилитель мощности — Усилители на транзисторах — Звуковоспроизведение

Николай Трошин

В последнее время заметно вырос интерес к усилителям мощности на германиевых транзисторах. Есть мнение, что звучание таких усилителей более мягкое, напоминает «ламповый звук».

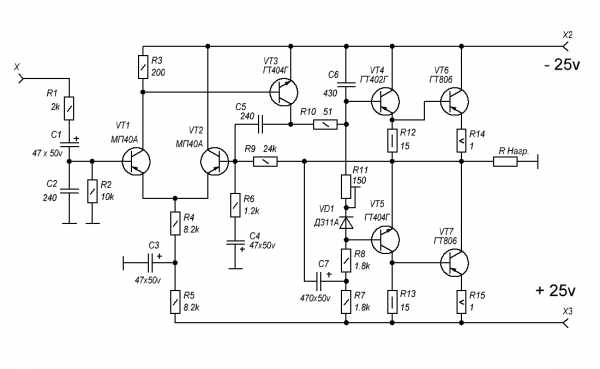

Предлагаю вашему вниманию две простые схемы усилителей мощности НЧ на германиевых транзисторах, опробованные мной некоторое время назад.

Здесь использованы более современные схемные решения, чем те, которые использовались в 70-е годы, когда «германий» был в ходу. Это позволило получить приличную мощность при хорошем качестве звучания.

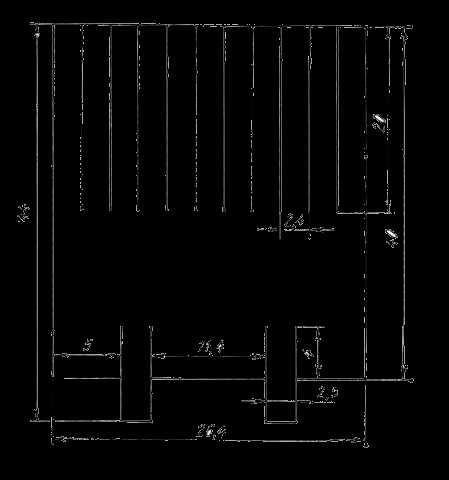

Схема на рисунке ниже, является переработанным под «германий» вариантом усилителя НЧ из моей статьи в журнале Радио №8 за 1989г (стр. 51-55).

Выходная мощность этого усилителя 30 Вт при сопротивлении нагрузки акустических систем 4 Ома, и примерно 18 Вт при сопротивлении нагрузки 8 Ом.

Напряжение питания усилителя (U пит) двухполярное ±25 В;

Диапазон рабочих частот 20Гц…20кГц:

Несколько слов о деталях:

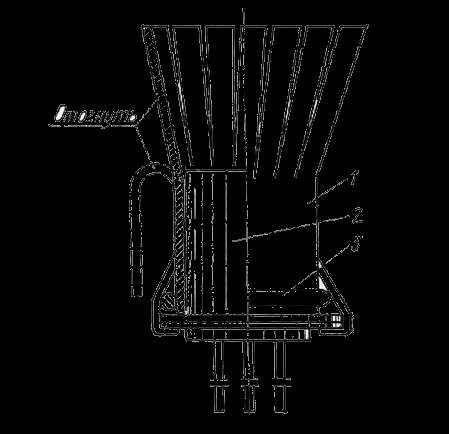

При сборке усилителя, в качестве конденсаторов постоянной ёмкости (помимо электролитических), желательно применять слюдяные конденсаторы. Например типа КСО, такие, как ниже на рисунке.

Транзисторы МП40А можно заменить на транзисторы МП21, МП25, МП26. Транзисторы ГТ402Г – на ГТ402В; ГТ404Г – на ГТ404В;

Выходные транзисторы ГТ806 можно ставить любых буквенных индексов. Применять более низкочастотные транзисторы типа П210, П216, П217 в этой схеме не рекомендую, поскольку на частотах выше 10кГц они здесь работают плоховато (заметны искажения), видимо, из-за нехватки усиления тока на высокой частоте.

Площадь радиаторов на выходные транзисторы должна быть не менее 200 см2, на предоконечные транзисторы не менее 10 см2.

На транзисторы типа ГТ402 радиаторы удобно делать из медной (латунной) или алюминиевой пластины, толщиной 0,5 мм, размером 44х26.5 мм.

Пластина разрезается по линиям, потом этой заготовке придают форму трубки, используя для этой цели любую подходящую цилиндрическую оправку (например сверло).

После этого заготовку (1) плотно надевают на корпус транзистора (2) и прижимают пружинящим кольцом (3), предварительно отогнув боковые крепёжные ушки.

Кольцо изготовляется из стальной проволоки диаметром 0,5-1,0 мм. Вместо кольца можно использовать бандаж из медной проволоки.

Теперь осталось загнуть снизу боковые ушки для крепления радиатора за корпус транзистора и отогнуть на нужный угол надрезанные перья.

Подобный радиатор можно также изготовить и из медной трубки, диаметром 8мм. Отрезаем кусок 6…7см, разрезаем трубку вдоль по всей длине с одной стороны. Далее на половину длины разрезаем трубку на 4 части и отгибаем эти части в виде лепестков и плотно надеваем на транзистор.

Так как диаметр корпуса транзистора где-то 8,2 мм, то за счёт прорези по всей длине трубки, она плотно оденется на транзистор и будет удерживаться на его корпусе за счёт пружинящих свойств.

Резисторы в эмиттерах выходного каскада – либо проволочные мощностью 5 Вт, либо типа МЛТ-2 3 Ом по 3шт параллельно. Импортные пленочные использовать не советую – выгорают мгновенно и незаметно, что ведет к выходу из строя сразу нескольких транзисторов.

Настройка:

Настройка правильно собранного из исправных элементов усилителя сводится к установке подстроечным резистором тока покоя выходного каскада 100мА (удобно контролировать на эмиттерном резисторе 1 Ом – напряжение 100мВ).

Диод VD1 желательно приклеить или прижать к радиатору выходного транзистора, что способствует лучшей термостабилизации. Однако если этого не делать, ток покоя выходного каскада от холодного 100мА до горячего 300мА меняется, в общем-то, не катастрофично.

Важно: перед первым включением необходимо выставить подстроечный резистор в нулевое сопротивление.

После настройки желательно подстроечный резистор выпаять из схемы, измерить его реальное сопротивление и заменить на постоянный.

Самая дефицитная деталь для сборки усилителя по вышеприведённой схеме — это выходные германиевые транзисторы ГТ806. Их и в светлое советское время было не так легко приобрести, а сейчас наверно и того труднее. Гораздо проще найти германиевые транзисторы типов П213-П217, П210.

Если Вы не сможете по каким либо причинам приобрести транзисторы ГТ806, то Вашему вниманию предлагается ещё одна схема усилителя, где в качестве выходных транзисторов, можно использовать как раз вышеупомянутые П213-П217, П210.

Схема эта – модернизация первой схемы. Выходная мощность этого усилителя составляет 50Вт при сопротивлении нагрузки 4 Ом и 30Вт при 8-Омной нагрузке.

Напряжение питания этого усилителя (U пит) так же двухполярное и составляет ±27 В;

Диапазон рабочих частот 20Гц…20кГц:

Какие же изменения внесены в эту схему;

Добавлены два источника тока в «усилитель напряжения» и еще один каскад в «усилитель тока».

Применение еще одного каскада усиления на довольно высокочастотных транзисторах П605, позволило несколько разгрузить транзисторы ГТ402-ГТ404 и расшевелить совсем уж медленные П210.

Получилось довольно не плохо. При входном сигнале 20кГц, и при выходной мощности 50Вт — на нагрузке искажений практически не заметно (на экране осциллографа).

Минимальные, мало заметные искажения формы выходного сигнала с транзисторами типа П210, возникают только на частотах около 20 кгц при мощности 50 вт. На частотах ниже 20 кгц и мощностях менее 50 вт искажений не заметно.

В реальном музыкальном сигнале таких мощностей на столь высоких частотах обычно не бывает, по этому отличий в звучании (на слух) усилителя на транзисторах ГТ806 и на транзисторах П210 я не заметил.

Впрочем, на транзисторах типа ГТ806, если смотреть осциллографом, усилитель работает все-таки лучше.

При нагрузке 8 Ом в этом усилителе, также возможно применение выходных транзисторов П216…П217, и даже П213…П215. В последнем случае напряжение питания усилителя нужно будет снизить до ±23В. Выходная мощность при этом, разумеется, тоже упадет.

Повышение же питания — ведет к увеличению выходной мощности, и я думаю, что схема усилителя по второму варианту имеет такой потенциал (запас), однако, я не стал экспериментами искушать судьбу.

Радиаторы для этого усилителя обязательны следующие – на выходные транзисторы площадью рассеивания не менее 300см2, на предвыходные П605 – не менее 30см2 и даже на ГТ402, ГТ404 (при сопротивлении нагрузки 4 Ом) тоже нужны.

Для транзисторов ГТ402-404 можно поступить проще;

Взять медную проволоку (без изоляции) диаметром 0,5-0,8, намотать на круглую оправку (диаметром 4-6 мм) проволоку виток к витку, согнуть в кольцо полученную обмотку (с внутренним диаметром меньше диаметра корпуса транзистора), соединить концы пайкой и надеть полученный «бублик» на корпус транзистора.

Эффективней будет наматывать проволоку не на круглую, а на прямоугольную оправку, так как при этом увеличивается площадь соприкосновения проволоки с корпусом транзистора и соответственно повышается эффективность отвода тепла.

Также для повышения эффективности отвода тепла для всего усилителя, можно уменьшить площадь радиаторов и применить для охлаждения 12В куллер от компьютера, запитав его напряжением 7…8В.

Транзисторы П605 можно заменить на П601…П609.

Настройка второго усилителя аналогична описанной для первой схемы.

Несколько слов об акустических системах. Понятно, что для получения хорошего звучания они должны иметь соответствующую мощность. Желательно также, используя звуковой генератор — пройтись на разных мощностях по всему диапазону частот. Звучание должно быть чистым, без хрипов и дребезга. Особенно, как показал мой опыт, этим грешат высокочастотные динамики колонок типа S-90.

Если у кого возникнут какие либо вопросы по конструкции и сборке усилителей — задавайте, по возможности постараюсь ответить.

Удачи всем Вам в Вашем творчестве и всего наилучшего!

vprl.ru