Схемы приставок к мультиметру для проверки радиодеталей – cxema.org — Полезные приставки для цифрового мультиметра

Схемы приставок к мультиметру для проверки радиодеталей – cxema.org — Полезные приставки для цифрового мультиметра

cxema.org — Полезные приставки для цифрового мультиметра

Полезные приставки для цифрового мультиметра

Цифровой мультиметр, самый важный инструмент любого радиолюбителя. Мультиметры бывают разными, разного класса точности, функционала, размера ну и естественно цена.

Как правило начинающие радиолюбители пользуются бюджетными мультиметрами, которые обладают невысокой точностью, но они популярны так, как стоят дешево и содержат в себе почти все необходимые измерители.

Что бы расширить функционал своего мультиметра я предлагаю изготовить несколько простых дополнений.

Первым по счету идет измеритель температуры

Измеритель температуры имеется не у всех мультиметров, но его можно сделать самому. Микросхема LM35 представляет из себя довольно высокоточный датчик температуры часто применяется в ардуино проектах.

Микросхема имеет простейшее подключение, выводы питания и выход, диапазон питающих напряжений от 4-х до 30 вольт.

Выходное напряжение микросхемы изменяется на 10 мВ с каждым градусом цельсия, то есть в таком подключении — скажем 200 мВ на выходе будет означать, что температура окружающей среды 20 градусов.

Даже в бюджетном мультиметре имеются диапазоны измерений 200 и 2000мВ, оба режима для наших целей отлично подходят.

Приставка питается от отдельной 9-и вольтовой батареи 6F22, на выходе микросхемы установлен делитель напряжения в виде подстроечного многооборотного резистора на 100кОм. Этим резистором выставляем температуру по контрольному термометру.

Регулирующий винт на подстроечном резисторе желательно зафиксировать, например термоклеем. Термометр готов.

Вторая схема — не менее полезная и представляет из себя детектор поля

Такое дополнение позволяет превратить высокочастотное излучение в постоянный ток для оценки мощности радиопередатчиков или раций.

Достаточно поднести антенну рации к антенне детектора, нажмать на передачу и мультиметр покажет цифры, это постоянное напряжение от вашей рации, чем мощнее сигнал от рации, тем больше цифра на дисплее мультиметра.

Естественно эти цифры ничего не значат и само устройство позволит осуществить только зрительный контроль, но оценить мощность и сравнивать разные передатчики между собой, а также находить источники электромагнитного излучения вполне возможно.

Детектор собран на базе одного германиевого диода старого образца и мелочевки. Антенной служит кусок медного провода с длиной 5-7 см и диаметром 1мм.

Приставка не нуждается в дополнительном источнике питания, что делает ее очень компактной, вставляется в среднее и нижнее гнездо мультиметра.

Как проверить стабилитрон знает каждый радиолюбитель, для этого необходим источник питания, ограничительный резистор и мультиметр.

Следующая приставка позволяет выявить напряжение стабилизации стабилитрона и в целом проверить его на работоспособность.

Для ее работы необходим дополнительный источник питания, в нашем случае обычная батарейка на 1,5 вольта, либо аккумулятор на 1,2 вольта.

Схема очень простая и не содержит дефицитных компонентов, построена всего на паре транзисторов. Это повышающий преобразователь напряжения, на вход подается напряжение от батарейки, а на выходе получаем около 30 вольт, все зависит от индуктивности дросселя.

Ток потребления схемы мизерный, 10-20 мА. Испытуемый стабилитрон подключается к выходу преобразователя через токоограничительный резистор, параллельно стабилитрону подключены щупы мультиметра, последний просто измерит напряжение на стабилитроне.

Дроссель намотан на ферритовой гантельке, точные размеры указать не могу, но они не критичны. Обмотка в моем случае намотана проводом 0,15мм и состоит из 150 витков, при этом напряжение самоиндукции с дросселя доходит до 40 вольт и будет увеличиваться вплоть до пробоя диэлектрического слоя конденсатора. Чтобы этого не случилось, к выходу преобразователя подключена нагрузка в виде резистора.

Для удобства проверки стабилитрона в конструкцию был добавлен отрезок от панельки для беспаячного монтажа.

Важно во время испытаний не перепутать полярность подключения стабилитрона, иначе он будет в роли обычного диода, но даже в этом случае не выйдет из строя, т.к. у нас имеется токоограничительный резистор.

Схема собрана на небольшом отрезке макетной платы, но если у кого то будет желание повторить ее, лучше сделать это на печатной плате, ее можно скачать вместе с общим архивом проекта.

Архив проекта тут

- < Назад

- Вперёд >

vip-cxema.org

Простой тестер для проверки радиоэлементов

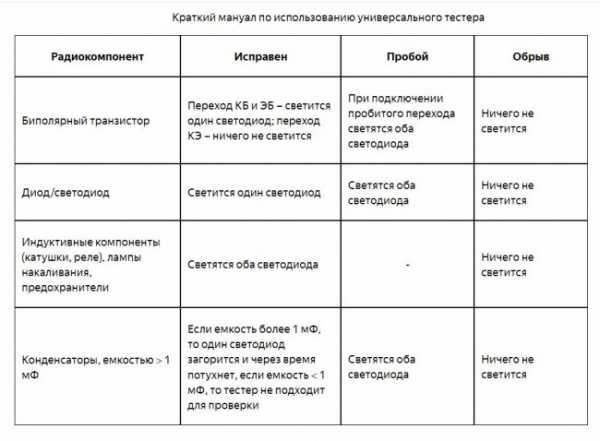

Приветствую Вас, дорогие друзья! В этой статье я покажу и расскажу вам как сделать очень простой тестер для проверки радиодеталей, таких как диоды, транзисторы, конденсаторы, светодиоды, лампы накаливания, катушки индуктивности и многое другое. Особенно такой тестер придется по душе начинающим радиолюбителям. Хотя, он настолько удобен, что и опытные радиолюбители пользуются им и по сей день.Схема тестера

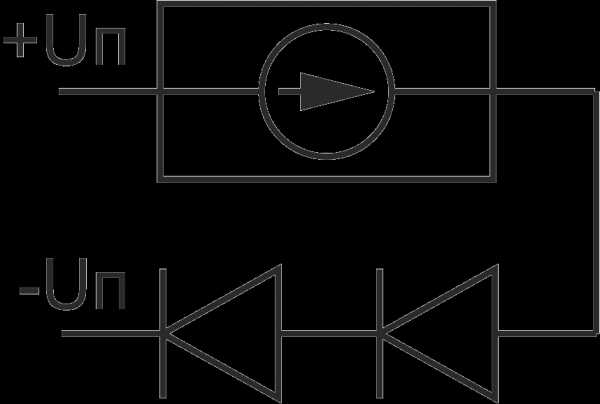

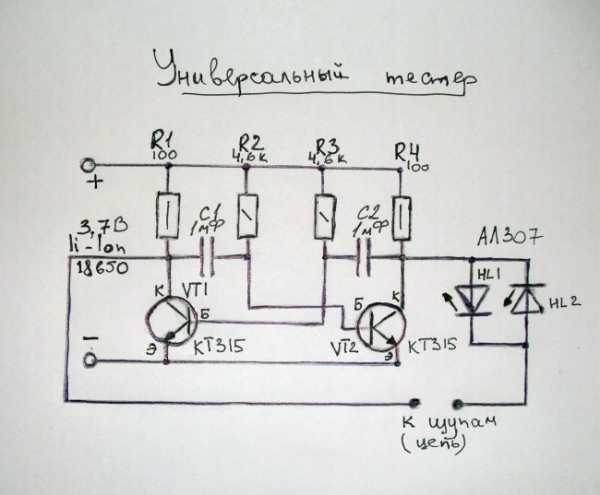

В тестере содержится минимальное количество элементов, которые обязательно найдутся в хозяйстве даже у начинающих радиолюбителей. Вся схема это по сути один мультивибратор, собранный на транзисторах. Он генерирует прямоугольные импульсы. Контролируемая цепь подключается к плечам мультивибратора последовательно с двумя светодиодами, встречно параллельно. В результате проверяемая цепь тестируется переменным током.

Принцип работы тестера для проверки радиокомпонентов

С рабочего мультивибратора снимается переменный ток, примерно равный по амплитуде источнику питания. Изначально светодиоды не горят, так как цепь разомкнута. Но если замкнуть щупы, то переменный ток побежит через светодиоды. В это время через светодиоды будет бежать переменный ток частотой примерно 300 Гц. В результате встречно-параллельного включения светодиоды будут вспыхивать попеременно, но из-за высокой частоты генерации этого не будет видно человеческому глазу, а будет видно, что просто одновременно светятся оба светодиода.

Что это дает? – Спросите вы. К примеру, если подключить к щупам диод, то будет светиться только один светодиод, так как переменный ток побежит только через один период. В результате сразу будет понятно, что подключенный диод исправен. Тоже самое наблюдается при проверке переходов транзистора.

Главное удобство этого тестера в том, что видно сразу работает переход диода или нет. Не нужно переворачивать элементы, под полярность тестера, как в обычном мультиметре. Это дает огромное преимущество при проверке большого количества радиоэлементов, да и вообще очень удобно.

Также можно проверять на пробой или обрыв другие элементы или цепи.

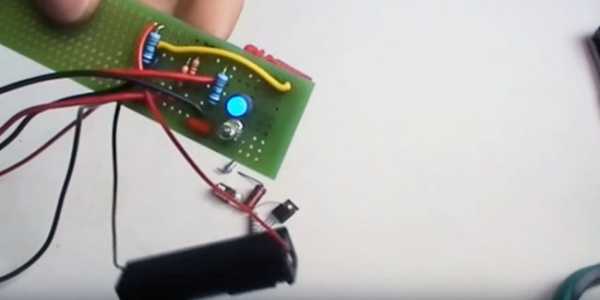

Собрать тестер можно на плате или навесным монтажом. Светодиоды лучше брать разного цвета, чтобы было видно четко визуально видно работу.

Также с помощью этого нехитрого прибора можно в два счета определить где катод и анод у неизвестного диода. Но для этого необходимо нанести маркировку расположения на светодиоды тестера.

В качестве питания я использовал литии ионный аккумулятор напряжением 3,7 В. Но вы может взять 2-3 «мизинчиковые» батарейки на 1,5 В включенные последовательно.

В общем, вещь очень нужная. Я рекомендую вам повторить это не хитрое устройство. И удобство в работе вам обеспечено, так ка в большинстве случаев требуется определить исправность радиоэлемента, а не его параметры.

Смотрите видео по работе с тестером для проверки радиоэлементов

sdelaysam-svoimirukami.ru

Широкополосный щуп — приставка к мультиметру для измерения переменного напряжения

Измерительная техника

Главная Радиолюбителю Измерительная техника

Цифровые мультиметры широко применяются в радиолюбительской практике и помогают решать большинство задач по проведению измерений. Однако при измерении переменного напряжения зачастую возникают большие проблемы. Хотя большинство мультиметров и имеют такую функцию, диапазон частот у них, как правило, ограничен частотой несколько сот герц или единицами килогерц.

Для устранения такого «пробела» предлагается снабдить мультиметр выносным щупом-приставкой, который преобразует переменное напряжение (в том числе и высокочастотное) в постоянное. Самый простой вариант такого щупа — детекторная головка на основе чувствительного германиевого диода или диода Шоттки [1, 2].

Применив специализированные микросхемы, можно сделать щуп [3] с большим частотным (до 500 МГц) и динамическим диапазонами и обеспечивающий индикацию напряжения в децибелах относительно 1 В (дБВ).

Самый простой и доступный вариант — это, конечно, щуп с детектором (выпрямителем). Описание такого щупа в виде приставки к мультиметру приводится далее. За основу была взята конструкция ВЧ-пробников, описания которых приведены в [4, 5].

Щуп для мультиметра с входным сопротивлением 10 МОм

Схема щупа показана на рис. 1. Он предназначен для совместной работы с мультиметром, у которого входное сопротивление не менее 10 МОм и который включён в режим измерения постоянного напряжения. Для повышения удобства измерений он должен иметь автоматический переключатель пределов измерения. В наличии был мультиметр APPA 61, который отвечает этим требованиям и у которого минимальная единица измерения 1 мВ и высокая точность.

Рис. 1. Схема щупа

Щуп собран на одном германиевом диоде VD1, который и определяет основные параметры, в первую очередь чувствительность. Максимальная амплитуда входного напряжения ограничена значением допустимого обратного напряжения применённого детекторного диода. Для диода КД507А это напряжение — 20 В, поэтому амплитуда входного напряжения не должна превышать 10 В. Для развязки мультиметра от измеряемой цепи установлены резисторы R1 и R2. Поскольку они установлены в каждый из проводов, последние оказываются развязанными от контролируемой цепи, что позволяет измерять переменное напряжение не только относительного общего провода, но и на отдельном элементе. Подстроечный резистор R3 — калибровочный. Конденсатор С1 обеспечивает развязку по постоянному току, а его ёмкость задаёт нижнюю граничную частоту. Верхняя граничная частота определяется, в первую очередь, параметрами диода. В отличие от пробников [4, 5], ёмкость разделительного конденсатора увеличена, что обеспечило нижнюю граничную частоту около 100 Гц. Но пробник можно сделать чисто высокочастотным, для этого ёмкость конденсатора С1 должна быть 300…500 пФ.

Для выравнивания передаточной характеристики применена цепь из резистора R4 и коллекторного перехода транзистора VT1. При входном напряжении до 0,3…0,5 В эта цепь практически не влияет на выходное напряжение щупа. С ростом входного напряжения p-n переход открывается и совместно с резистором R4 шунтирует вход мультиметра, уменьшая его показания. В схеме пробника [3] для этой цели использован кремниевый диод, но в предлагаемой конструкции лучшие результаты получены с коллекторным переходом кремниевого маломощного транзистора, поскольку прямое напряжение у него оказалось больше.

Коэффициент передачи щупа — 1, это означает, что при подаче на вход переменного напряжения с действующим значением 1 В мультиметр будет индицировать постоянное напряжение 1 В. Вблизи этого напряжения рекомендуется проводить калибровку.

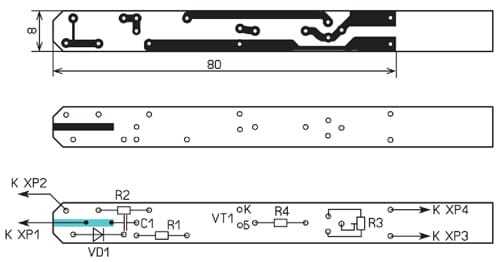

В щупе применены постоянные резисторы Р1-4, С2-23, МЛТ, подстроечный резистор — СП3-19а, конденсатор — К10-17 или импортный, диод — высокочастотный германиевый, транзистор — кремниевый маломощный. Для корпуса щупа был использован пластмассовый корпус от авторучки. Чтобы все применённые элементы разместились в нём, внутренний диаметр корпуса должен быть не менее 8 мм. Чертёж двухсторонней печатной платы из стеклотекстолита толщиной 1 мм для этого варианта показан на рис. 2. Все элементы размещены на отрезке платы длиной 80 мм, но её общая длина может быть больше, в зависимости от корпуса и желания радиолюбителя.

Рис. 2. Чертёж двухсторонней печатной платы и элементы на ней

Штырь ХP1 — припаянная к печатной площадке швейная игла или отрезок жёсткой металлической проволоки. Штырь XP2 — это отрезок лужёного провода, который выведен через боковое отверстие в корпусе щупа и который можно снабдить каким-либо разъёмом, например, зажимом «крокодил» или металлическим штырём. Чем выше желаемая частота работы щупа, тем короче должны быть все соединения и разъёмы.

Внешний вид смонтированной платы и элементов корпуса до сборки показан на рис. 3. Для подключения к мультиметру применён тонкий гибкий двухпроводный кабель, снабжённый на концах вилками XP3 и XP4. В данном случае подошли вилки ШП-4. Соединительный кабель размещён со стороны установки элементов и припаян к печатным проводникам на плате. После этого он закреплён на ней с помощью термоклея. Для возможности периодической калибровки щупа в корпусе, напротив движка подстроечного резистора, сделано отверстие диаметром 3…3,5 мм, которое можно заклеить отрезком липкой ленты (скотча). Вид смонтированного щупа показан на рис. 4.

Рис. 3. Внешний вид смонтированной платы и элементов корпуса до сборки

Рис. 4. Вид смонтированного щупа

Следует отметить, что для другого экземпляра диода VD1, возможно, потребуется замена транзистора VT1 кремниевым маломощным диодом. Поэтому перед сборкой щупа следует провести предварительный подбор этих элементов, проводя калибровку и снимая при каждой замене амплитудную характеристику. Сделать это можно на низкой частоте.

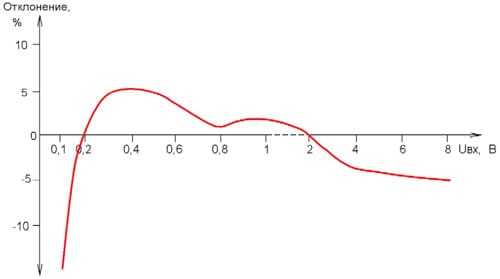

Зависимость отклонений показаний системы щуп-мультиметр от входного напряжения показана на рис. 5. Калибровка проводилась на частоте 1 МГц при напряжении 2 В. В зависимости от наиболее часто используемого интервала измеряемых напряжений, калибровку можно проводить и при другом напряжении. Следует учесть, что эти отклонения складываются или вычитаются с погрешностью установки выходного напряжения генератора. Входное сопротивление этого щупа — около мега-ома, входная ёмкость зависит от ёмкости диода и конструктивной ёмкости.

Рис. 5. Зависимость отклонений показаний системы щуп-мультиметр от входного напряжения

Для повышения точности измерений можно сделать корректировочную таблицу или график и периодически проводить калибровку щупа. При частом использовании можно просто запомнить значения погрешности в процентах и корректировать показания в уме. Точно определить верхнюю граничную частоту не удалось, но до частоты 300 МГц отклонения показаний не превышали нескольких процентов.

Щуп для мультиметра с входным сопротивлением 1 МОм

Щуп можно сделать и для мультиметров серий DT-83x, М830х и аналогичных. Поскольку у них при измерении напряжения входное сопротивление около 1 МОм, номиналы элементов требуется изменить в сторону уменьшения. Соответственно уменьшится и входное сопротивление щупа. Схема щупа для этого случая показана на рис. 6. Если не требуется высокой верхней граничной частоты, в качестве детектора можно применить германиевые диоды серии Д9. Если планируется измерять переменное напряжение до 20 В, предпочтение следует отдать диодам с допустимым обратным напряжением не менее 50 В.

Рис. 6. Схема щупа для мультиметра с входным сопротивлением 1 МОм

Для корпуса щупа был применён пластмассовый корпус от фломастера меньшего диаметра, поэтому часть элементов — для поверхностного монтажа. Чертёж печатной платы этого варианта показан на рис. 7. Она — двухсторонняя, и её максимальная длина может быть любой подходящей для установки в корпусе, но не менее 60 мм. Крепление платы, проводов аналогично описанному в [6]. Применены конденсатор К10-17в и постоянные резисторы типоразмера 0805 или 1206, подстроечный резистор — PVZ3A, транзистор — любой маломощный кремниевый, в том числе и для поверхностного монтажа, например, серии КТ3130. Внешний вид смонтированной платы показан на рис. 8, а щупа в сборе — на рис. 9.

Рис. 7. Чертёж печатной платы щупа для мультиметра с входным сопротивлением 1 МОм

Рис. 8. Внешний вид смонтированной платы

Рис. 9. Внешний вид щупа в сборе

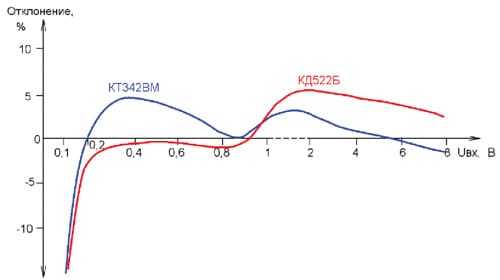

Коллекторный p-n переход транзистора в этих щупах можно заменить кремниевым диодом. Для примера взамен транзисторного перехода был установлен диод КД522Б (выделен на рис. 6 цветом), что, конечно, привело к изменению передаточной характеристики. Зависимости отклонений показаний системы щуп-мультиметр от входного напряжения для транзистора и диода показаны на рис. 10. Видно, что положение точек перегиба характеристик различаются. Верхняя частота щупа с указанным на схеме детекторным диодом — около 50 МГц. Входное сопротивление этого щупа — несколько сотен килоом, входная ёмкость зависит от ёмкости диода и конструктивной ёмкости.

Рис. 10. Зависимости отклонений показаний системы щуп-мультиметр от входного напряжения для транзистора и диода

Проводя эксперименты с различными типами и экземплярами детекторного и выравнивающего диода (или двух, соединённых последовательно) и подбирая резисторы, можно добиться повышения точности измерения. Кроме того, следует учесть, что при замене мультиметра на аналогичный рекомендуется провести калибровку и снять передаточную характеристику.

Чтобы сделать один из проводов общим для мультиметра и измеряемой цепи, взамен резистора R2 устанавливают проволочную перемычку, а сопротивление резистора R1 увеличивают в два раза. Полярность подключения щупа в этом случае будет иметь значение.

Налаживание и калибровку проводят вместе с тем мультиметром, с которым планируется эксплуатировать щуп. Их проводят в соответствии с рис. 11 на частоте, превышающей нижнюю частоту в несколько раз. Для этого потребуются генератор с нормированным выходным напряжением (или поверенный высокоомный ВЧ-вольтметр), ВЧ-кабель или его отрезок с волновым сопротивлением, соответствующим выходному сопротивлению генератора (как правило, 50 Ом), и проходная согласованная нагрузка (или безындукционный резистор R1 соответствующего сопротивления).

Рис. 11. Налаживание и калибровка устройства

Подключая щуп к выходу проходной нагрузки (резистору R1) и установив желаемое выходное напряжение, например 1 В, подстроечным резистором устанавливают показания мультиметра — 1 В. Затем, изменяя выходное напряжение, снимают передаточную характеристику и при необходимости подбирают резисторы для её корректировки. Если установлены резисторы R1 и R2, полярность подключения щупа не имеет значения, просто в одном из вариантов на табло мультиметра будет индицироваться знак минус. В авторском варианте калибровка и измерение основных параметров щупа проводились с помощью ВЧ-генератора Г4-153 (максимальное выходное напряжение — 11 В) и проходной нагрузки 50 Ом.

В заключение следует отметить, что хотя предложенные щупы и не претендуют на высокую точность измерений, они просты в изготовлении и с их помощью можно существенно расширить функциональные возможности мультиметра.

Чертежи печатных плат в формате Sprint-Layout и литературные источники [4, 5] имеются здесь.

Литература

1. Степанов Б. ВЧ головка к цифровому мультиметру. — Радио, 2006, № 8, с. 58, 59.

2. Степанов Б. ВЧ вольтметр на диоде Шотки. — Радио, 2008, № 1, с. 61, 62.

3. Нечаев И. Высокочастотный щуп-приставка к цифровому мультиметру. — Радио, 2004, № 11, с. 24, 25.

4. Instruction Sheet 85RF. — URL: http:// elcodis.com/parts/885531/85RF_dt1344-35.html#datasheet (23.04.19).

5. 85RF II High Frequency Probe Instruction Sheet. — URL: https://www.instrumart.com/ assets/85RF-II-manual.pdf (23.04.19).

6. Нечаев И. Высокоомный щуп для осциллографа с входным сопротивлением 50 Ом. — Радио, 2019, № 7, с. 9-11.

Автор: И. Нечаев, г. Москва

Дата публикации: 12.08.2019

Рекомендуем к данному материалу …

Мнения читателей

Нет комментариев. Ваш комментарий будет первый.

Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному вышематериалу:

www.radioradar.net

Приставка к мультиметру для проверки стабилитронов — Измерительная техника — Инструменты

И. АНКУДИНОВ, п. Алексеевен Иркутской обл.

При разборке радиоаппаратуры радиолюбители обычно не выбрасывают демонтированные детали, надеясь на дальнейшее их использование. Часть из них имеет маркировку, что позволяет их идентифицировать. Некоторые элементы можно определить по внешнему виду или с помощью мультиметра (резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности, светодио-ды и т. д).

Идентификация стабилитронов оказывается затруднительной, поскольку для этого необходим источник напряжения, превышающий напряжение стабилизации. Большинство стабилитронов, применяемых радиолюбителями, имеют напряжение стабилизации 3…15 В, поэтому подойдет источник с напряжением 15…20 В. Сделать такой источник компактным и легким можно, применив один гальванический элемент с повышающим преобразователем напряжения.

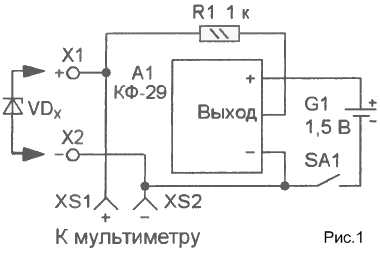

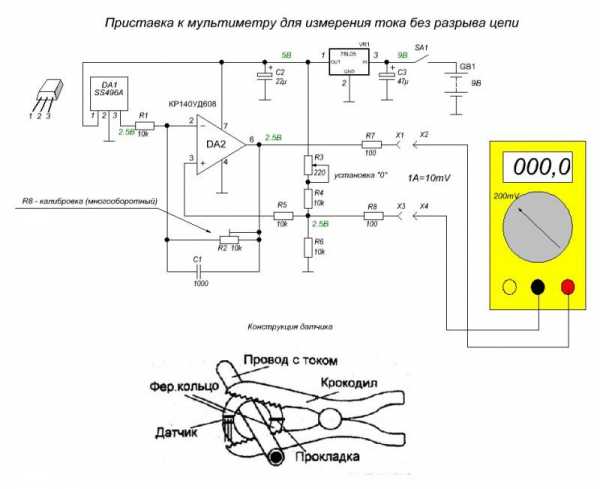

Предлагаемое устройство поможет выявить из диодной группы такие элементы, как стабилитроны и определить их основной параметр — напряжение стабилизации. Его схема показана на рис. 1, и конструктивно оно выполнено в виде приставки к цифровому мульти-метру. В устройстве применен модуль преобразователя напряжения от калькулятора «Электроника МК-24». Он представляет собой законченную конструкцию в корпусе размерами ЗОх13*8 мм и залит эпоксидной смолой. У него три вывода, имеющих обозначения «+», «-» и «VBbo», на корпусе имеется маркировка КФ-29. При подключении к выводам питания гальванического элемента типоразмера АА (1,5 В) на выводе «V^» присутствует постоянное напряжение около 15 В. Работоспособность модуля сохраняется при уменьшении питающего напряжения до 0,8 В. Резистор R1 совместно с испытуемым стабилитроном, который подключают к контактным площадкам Х1 и Х2, образуют параметрический стабилизатор напряжения.

Цифровой мультиметр М-830. М-838 или аналогичный устанавливают в режим измерения постоянного напряжения на пределе 20 В и подключают с соблюдением полярности к гнездам XS1 и XS2. При отсутствии подключаемого элемента мультиметр должен показать выходное напряжение преобразователя. Выводы тестируемого элемента соединяют с контактными площадками Х1 и Х2, если это стабилитрон и он соединен анодом с минусом, а катодом с плюсом, то мультиметр покажет напряжение стабилизации данного стабилитрона. При обратном подключении его выводов показания будут не более 0,7 В.

Если показания при подключении элемента в одной полярности не изменяются, а в другой не превышают 0,7 В — это диод или стабилитрон с более высоким, чем 20 В, напряжением стабилизации. Для симметричного стабилитрона в обоих случаях показания будут одинаковыми и меньше выходного напряжения преобразователя. Если показания муль-тиметра близки к нулю в обоих направлениях подключения, испытуемый элемент (диод или стабилитрон) пробит. При максимальных показаниях в обоих вариантах подключения тестируемого элемента — обрыв.

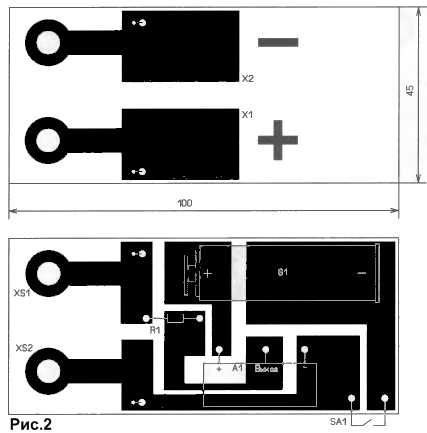

Устройство собирают на печатной плате из двусторонне фольгированного стеклотекстолита, чертеж которой показан на рис. 2. Одна сторона является лицевой панелью на которой сделаны контактные площадки Х1 и Х2. На второй стороне монтируют детали методом поверхностного монтажа без сверления отверстий. Их выводы укорачивают и припаивают непосредственно к печатным проводникам. Через отверстия в плате контакты Х1 и Х2 соединяют с контактными площадками второй стороны.

Контактные пластины для установки гальванического элемента изготовляют также из двусторонне фольгированного стеклотекстолита, зачищают, залужи-вают и припаивают к печатным проводникам платы. К минусовой пластине, для улучшения контакта с элементом питания, припаивают пружинящий лепесток. Преобразователь напряжения КФ-29 приклеивают к плате, а его выводы припаивают к соответствующим контактным площадкам. Гнезда XS1 и XS2 подбирают по диаметру щупов мультиметра и закрепляют на плате гайками. Гнезда можно использовать любые из имеющихся в наличии, изменив способ их крепления Выключатель питания SA1 — любой малогабаритный движковый.

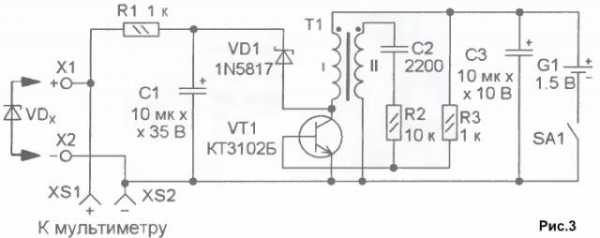

При отсутствии модуля КФ-29 преобразователь можно собрать по схеме, приведенной на рис. 3. На транзисторе VT1 и трансформаторе Т1 собран бло-кинг-генератор. Импульсы напряжения с коллектора транзистора VT1 выпрямляются диодом VD1, сглаживаются конденсатором СЗ. Постоянное напряжение через резистор R1 поступает на гнезда XS1 и XS2. Элементы этого преобразователя монтируют на аналогичной плате, причем лицевая панель не меняется а печатные проводники и монтаж на второй стороне выполняют в соответствии с рис. 4.

В устройстве применены резисторы МЛТ, С2-33, оксидные конденсаторы С1 и СЗ — импортные, С2 — К10-17. Для изготовления трансформатора Т1 используют ферритовое кольцо типоразмера К10*6хЗ мм магнитной проницаемостью 1000. 2000, грани которого предварительно притупляют с помощью надфиля и обматывают тонкой виниловой лентой. Первичная обмотка содержит 20 витков, а вторичная — 10 витков провода ПЭВ-2 0,31 Диод 1N5817 заменим на 1N5818, 1N5819. Транзистор — КТ3102 с любым буквенным индексом Выключатель SA1 — любой малогабаритный движковый.

После монтажа устанавливают гальванический элемент и включают SA1. Если собранный преобразователь не начинал работать, необходимо поменять местами выводы одной из обмоток трансформатора Т1. Внешний вид приставки показан на рис. 5. Ее можно использовать и со стрелочным мультиметром.

cxema.my1.ru

Испытатель стабилитронов — приставка к мультиметру

Этой конструкцией автор планирует завершить цикл своих статей [1-9] по расширению возможностей мультиметров серий М-83х, DT-83x. Приставка позволяет измерять напряжение стабилизации маломощных стабилитронов, а также прямое напряжение и напряжение пробоя диодов, светодиодов и p-n переходов транзисторов. Как и разработанные ранее, она питается от мультиметра и не требует его доработки.

В настоящее время производители выпускают очень большой спектр многофункциональных измерительных приборов с автономным питанием — мультиметров. Чего только они ни «умеют» измерять, но напряжение стабилизации стабилитронов — далеко не все. Не лишены этого недостатка и популярные М-83х, DT-83x. Для таких измерений необходим встроенный или внешний источник напряжением несколько десятков вольт.

Приставка позволяет в некоторой степени решить для них (и подобных им мультиметров) эту задачу. Помимо напряжения стабилизации, она позволяет оценить прямое падение напряжения на маломощных светодиодах и диодах. Некоторые радиолюбители применяют транзисторы, например, серии КТ315, в качестве стабилитронов, используя эмиттерный p-n переход, включённый в обратном направлении. В этом случае с помощью приставки можно быстро подобрать экземпляр транзистора с нужным напряжением стабилизации.

Основные технические характеристики

Измеряемое напряжение, В ……………………..0…30

Ток через тестируемый прибор, мА …………………… 5

Напряжение питания, В …………3

Потребляемый ток:

в режиме измерения, не более, мА …………………. 3

в режиме ожидания, мА……..1,5

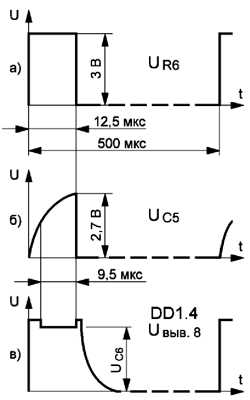

Схема приставки показана на рис. 1, а поясняющие её работу временные диаграммы — на рис. 2. При включении мультиметра питание на приставку поступает через вилку ХР1 с гнезда «NPNc» мультиметра со встроенного в микросхему АЦП стабилизатора напряжения +3 В. На транзисторе VT3 и элементах R13, C7, как и в [8], собран узел плавной подачи напряжения на конденсатор С4. Обоснованность применения этого узла, принцип его работы и назначение элементов приведены там же.

Рис. 1

На специализированной микросхеме DA1 (NCP1402SN50T1) собран повышающий с 3 до 31…32 В преобразователь напряжения. В отличие от типовой схемы в [10], энергия в дросселе L1 накапливается за счёт протекания тока через часть обмотки, подключённой между выходом Lx микросхемы DA1 и линией питания +3 В. Во время цикла обратного хода положительные импульсы напряжения на отводе относительно общего провода с учётом падения напряжения на выпрямительном диоде VD1 и напряжения на входе OUT (вывод 2) микросхемы — 5,8 В, а относительно начала обмотки (т. е. за вычетом напряжения питания) — 2,8 В. На крайних выводах обмотки формируется импульсное напряжение, повышенное до 30,8 В. Коэффициент трансформации равен 11. В рабочем режиме напряжение на входе OUT микросхемы NCP1402SN50T1 стабилизировано и равно 5 В, поэтому применение микросхем из этой серии с меньшим выходным напряжением потребует увеличения числа витков обмотки дросселя L1 и усложнит его изготовление. Для нормальной работы преобразователя установлены нагрузочный резистор R1 (100 кОм) [11] и сглаживающий конденсатор С1.

Рис. 2

Положительные импульсы напряжения с повышающей обмотки накопительного дросселя L1 поступают через выпрямительный диод VD2 на сглаживающий конденсатор С2. Постоянное напряжение на этом конденсаторе — около +31 В — складывается из выпрямленного и питающего (3 В) за вычетом потерь.

Оно поступает на источник тока, собранный на транзисторе VT2 по обычной схеме, который и задаёт ток через проверяемый стабилитрон.

Диоды VD5 и VD6 задают стабильное напряжение -1,15 В на базе транзистора относительно линии питания +31 В.

Выходной ток, равный 5,3 мА, задан резистором R9. Тестируемый прибор подключают к выходу источника тока (гнёзда XS1, XS2 «VDx»). Но если источник тока будет работать постоянно, потребляемый приставкой ток станет намного больше максимально допустимого тока нагрузки для встроенного в АЦП мультиметра стабилизатора напряжения. Поэтому в приставке источник тока включается только на короткие промежутки времени.

Источником тока управляет генератор импульсов, собранный на трёх двунаправленных аналоговых ключах DD1.1-DD1.3, входящих в состав микросхемы 74HC4066D — четырёхканального коммутатора [12]. На чей DD1.1 и DD1.2 формируется последовательность прямоугольных импульсов длительностью 12,5 мкс (рис. 2,а) с периодом повторения 500 мкс (скважностью 40). Ключи DD1.1 и DD1.3 с нагрузочными резисторами R4 и R7 включены инверторами, а DD1.2 — как неинвертирующий буферный элемент с нагрузочным резистором R6. В качестве входов использованы входы управления ключами. ПОС для генерации обеспечивает конденсатор С3, ООС — цепь R2VD3R3. Длительность импульсов (12,5 мкс) задана цепью R3VD3 и конденсатором С3, а длительность паузы (487,5 мкс) — резистором R2 и конденсатором C3. Поскольку резисторы R3 и R4 соизмеримы по сопротивлению, цепь ООС R2VD3R3 подключена не напрямую к выходу (выводу 1) инвертора на ключе dD 1.1, а к выходу буферного неинвертирующего элемента. В этом случае возрастает усиление в петле ПОС, а значит, и прямоугольность выходных импульсов.

С резистора R6 импульсы генератора поступают на затвор полевого транзистора VT1. Каждый раз, открываясь на 12,5 мкс, он соединяет резистор R8 с общим проводом, включая на это время подачу тока с источника тока на проверяемый стабилитрон. В промежутках между импульсами транзисторы VT1 и VT2 и проверяемый прибор обесточены. Такой режим работы обеспечивает средний ток потребления преобразователем напряжения от линии питания +3 В не более 2,4…2,5 мА. Импульсы потребляемого тока, как и в [8], сглаживает конденсатор С4.

Импульсы напряжения с выхода ключа DD1.1 с задержанным на 3 мкс цепью R5C5 фронтом поступают на управляющий вход аналогового ключа DD1.4 (рис. 2,б) и открывают его на 9,5 мкс. К этому моменту на подключённом стабилитроне уже установится его напряжение стабилизации. Параллельно стабилитрону подключён резистивный делитель R10R11 с коэффициентом передачи 1:10. Напряжение с выхода резистивного делителя, «вырезанное» за 9,5 мкс ключом DD1.4, поступает на «запоминающий» конденсатор С6, а с него — через вилку XP2 на вход мультиметра «V^mA» для измерения. Конденсатор С6 образует с резисторами R10 и R11 интегрирующую цепь, которая оказывает влияние на коэффициент передачи делителя. Сопротивление резистора R11 задано с учётом этого влияния. Эпюры напряжения на выходе делителя показаны на рис. 2,в.

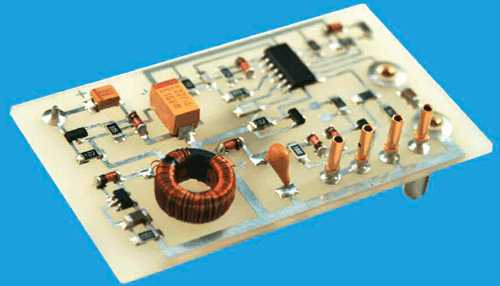

Чертёж печатной платы показан на рис. 3. Применены элементы (за исключением дросселя L1) для по-верхностного монтажа. Обмотка дросселя содержит 9+91 виток провода ПЭЛ 0,16 и ПЭЛ 0,1 соответственно. Она намотана в один слой на кольцевом магнитопроводе с изоляционным покрытием, изъятом из балласта КЛЛ. Размеры магнитопровода — 4,5х6х х10мм. Начальная магнитная проницаемость, вычисленная с помощью программы-калькулятора Coil32, — около 5000. Индуктивность обмотки между началом и отводом — 160 мкГн. Отклонение более ±30 мкГн ухудшает КПД преобразователя и может привести к его неустойчивой работе [11]. Повышающую обмотку лучше намотать с запасом в несколько витков, а точное число подобрать при налаживании. Штырь ХР1 «NPNc» и входные гнёзда XS1, XS2 «VDx» — от подходящего разъёма. Штыри ХР2 «V^mA» и ХР3 «СОМ» — от измерительных щупов. Конденсаторы С1-С3, С5, С6 — керамические типоразмера 1206, С4, С7 — танталовые типоразмера D и В соответственно. Конденсатор С4 можно заменить выводным, например, К50-35 или импортным. На плате для его плюсового вывода предусмотрена контактная площадка. Все резисторы — типоразмера 1206. Полевой транзистор BSN20 можно заменить транзистором BSS138, BSS138L, 2N7002K, 2N7002L или другим маломощным с ёмкостью затвор-исток не более 50 пФ (при напряжении сток-исток 1 В), допустимым напряжением сток-исток не менее 50 В, а пороговым — не более 2,5 В. Транзистор BC857C можно заменить маломощным структуры p-n-p с коэффициентом передачи тока базы не менее 300 и допустимым напряжением коллектор- эмиттер не менее 50 В. Полевой транзистор IRLML6302 заменим транзистором SSM3J01F, TP0101TS, FDN338P или другим с p-каналом, пороговым напряжением не более 2 В и сопротивлением открытого канала не более 0,5 Ом. Размещение элементов на плате показано на рис. 4.

Рис. 3

Рис. 4

Перед подключением к мультиметру, чтобы не вывести его из строя, приставку сначала подключают к внешнему источнику питания напряжением 3 В. Измеряют потребляемый ток, который при замкнутых гнёздах XS1, XS2 должен быть 2,7…3 мА, а затем подключают к мультиметру. Измеряют напряжение на линии питания +31 В. Оно должно быть в пределах 31.32 В, а изменить его можно подборкой числа витков повышающей обмотки дросселя L1. Далее к гнёздам XS1, XS2 подключают стабилитрон с измеренным заранее напряжением стабилизации при токе 5 мА. Устанавливают переключатель рода работ мультиметра в соответствующее положение и при необходимости корректируют показания, подбирая резистор R11. Внешний вид собранной приставки показан на рис. 5.

Рис. 5

И в заключение об установке положений переключателя рода работ мультиметра. В положении «DCV 200m» предел измерений падений напряжений — 2000 мВ (удобен для диодов и p-n переходов), в положении «DCV 2000m» — 20 В, в «DCV 20» — более 20 В. Максимальное значение измеряемого напряжения — 30 В, оно ограничено выходным напряжением преобразователя напряжения.

Чертежи печатной платы в форматах Sprint LayOut 5.0 и TIFF имеются здесь.

Литература

1. Глибин С. Измеритель ЭПС — приставка к мультиметру. — Радио, 2011, № 8, с. 19, 20.

2. Глибин С. Об измерителе ЭПС. — Радио, 2012, № 8, с. 25.

3. Глибин С. Замена микросхемы 74АС132 в измерителе ЭПС. — Радио, 2013, № 8, с. 24.

4. Глибин С. LC-метр — приставка к мультиметру. — Радио, 2014, № 8, с. 21-24.

5. Глибин С. Измеритель ёмкости и ЭПС оксидных конденсаторов — приставка к мультиметру. — Радио, 2015, № 1, с. 20-23.

6. Глибин С. Вольтметр среднеквадратичных значений — приставка к мультиметру. — Радио, 2015, № 4, с. 24-26.

7. Глибин С. Мегомметр — приставка к мультиметру. — Радио, 2015, № 5, с. 53, 54.

8. Глибин С. Миллиомметр — приставка к мультиметру. — Радио, 2015, № 8, с. 23, 24.

9. Глибин С. Мегомметр до 200 МОм — приставка к мультиметру. — Радио, 2017, № 7, с. 54.

10. NCP1402. 200 mA, PFM Step-Up Micropower Switching Regulator. — URL: https:// www.onsemi.com/pub/CoNateral/NCP1402-D.PDF (01.05.17).

11. Глибин С. Микромощный преобразователь напряжения с высоким КПД. — Радио, 2017, №5, с. 23.

12. 74HC4066; 74HCT4066. Quad singlepole single-throw analog switch. — URL: http:// www. voltmaster. ru/pdf/datasheets/nxp/ 74HC_HCT4066-839702.pdf (01.05.17).

Автор: С. Глибин, г. Москва

Возможно, вам это будет интересно:

meandr.org

ESR-метр | Практическая электроника

В этой статье мы с вами будем собирать ESR-метр. В первый раз слышите слово “ESR”? А ну-ка бегом читать эту статью!

Для чего нужен ESR-метр

Итак, для чего нам вообще собирать ESR-метр? Для тех, кто поленился читать статью про ESR давайте вспомним, чем оно нам вредит. Дело в том, что сейчас почти во всей электронной аппаратуре используются импульсные блоки питания. В этих импульсных блоках питания “гуляют” высокие частоты и некоторые из этих частот проходят через электролитические конденсаторы. Если вы читали статью конденсатор в цепи постоянного и переменого тока, то наверняка помните, что высокие частоты конденсатор пропускает через себя почти без проблем. И проблем тем меньше, чем выше частота. Это, конечно, в идеале. В реальности же в каждом конденсаторе “спрятан” резистор. А какая мощность будет выделяться на резисторе?

P=I2xR

где

P – это мощность, Ватт

I – сила тока, Ампер

R – сопротивление, Ом

А как вы знаете, мощность, которая рассеивается на резисторе – это и есть тепло 😉 И что тогда у нас получается? Конденсатор тупо превращается в маленькую печку)). Нагрев конденсатора – эффект очень нежелательный, так как при нагреве в лучшем случае он меняет свой номинал, а в худшем – просто раскрывается розочкой). Такие кондеры-розочки использовать уже нельзя.

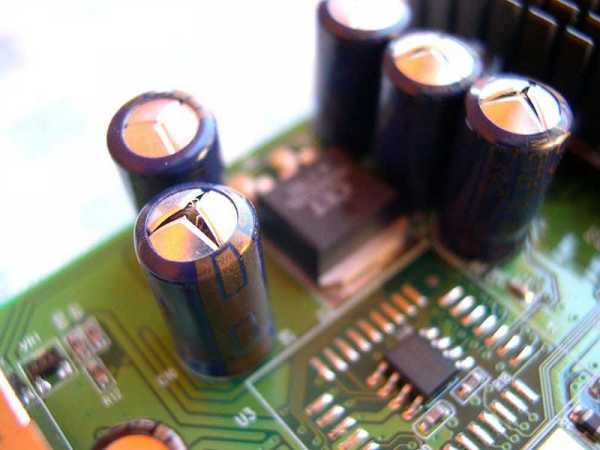

Вздувшиеся электролитические конденсаторы – это большая проблема современной техники. Очень много отказов в работе электроники бывает именно по их вине. Визуально это проявляется в появлении припухлости в верхней части конденсатора. Видите небольшие прорези на шляпе этих конденсаторов? Это делается для того, чтобы такой конденсатор не разрывался от предсмертного шока и не забрызгивал всю плату электролитом, а ровнёхонько надрывал тонкую часть прорези и испускал тихий спокойных выдох. У советских конденсаторов таких прорезей не было, и поэтому если они и бахали, то делали это громко, эффектно и задорно)))

Но иногда бывает и так, что внешне такой конденсатор ничем не отличается от простых рабочих конденсаторов, а ESR очень велико. Поэтому, для проверки таких конденсаторов и был создан прибор под названием ESR-метр. У меня например ESR-метр идет в комплекте с Транзистор-метром:

Минус данного прибора в том, что им можно замерять ESR только демонтированных конденсаторов. Если замерять прямо на плате, то он выдаст полную ахинею.

Схема и сборка

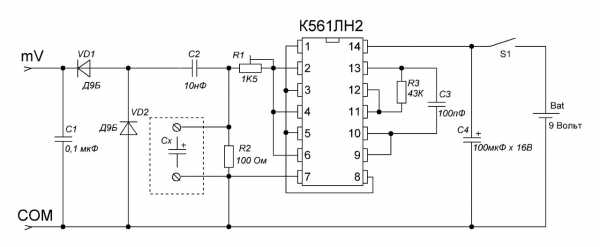

В интернете очень давно гуляет схема простенького ESR-метра, а точнее – приставки к мультиметру. С помощью нее можно спокойно замерить ESR конденсатора, даже не выпаивая его из платы. Давайте же рассмотрим схемку нашей приставки. Кликните по ней, и схема откроется в новом окне и в полный рост:

Вместо “Cx” (в штриховом прямоугольнике) мы здесь ставим конденсатор, у которого замеряем ESR.

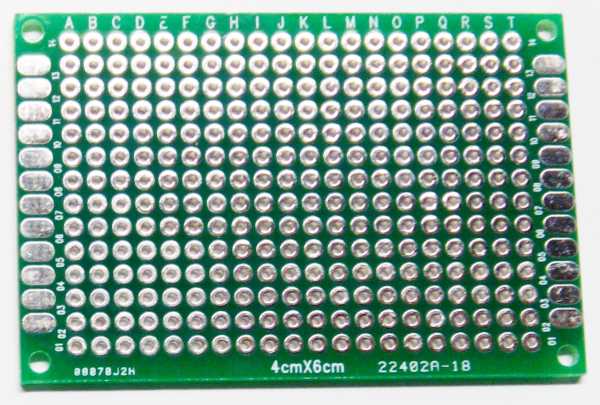

Для того, чтобы не травить лишний раз платку, я взял макетную плату и спаял на ней. На Али я взял целый набор этих макеток. Это получается даже дешевле, чем покупать фольгированный текстолит.

С обратной стороны макетной платы для связи радиоэлементов использовал провод МГТФ

Вы легко его узнаете по розовой окраске. Хотя бывают и другого цвета, но в основном розовый.

Что это за “фрукт”? МГТФ расшифровывается как Монтажный, Гибкий, Теплостойкий, в Фторопластовой изоляции. Этот провод отлично подходит для электронных поделок, так как при пайке его изоляция не плавится. Это только один из плюсов.

Обратную сторону с проводами МГТФ я показывать не буду). Там ничего интересного нет).

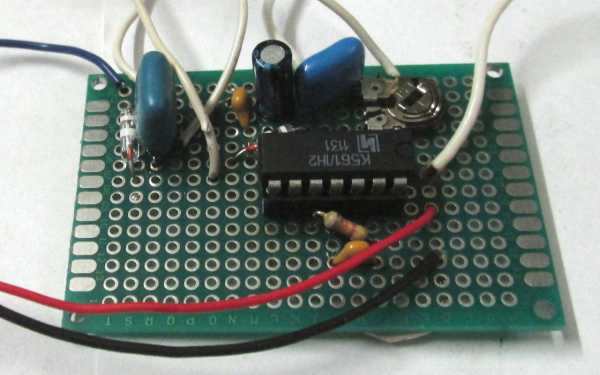

После сборки макетная плата выглядит вот так:

Микросхемы по привычке всегда ставлю в панельки:

При своей стоимости, панельки позволяют быстро сменить микросхему. Особенно это актуально для дорогих микроконтроллеров. Вдруг понадобится МК для других целей?)

Для подачи питания с батарейки на платку, я воспользовался стандартной клеммой от старого мультиметра:

Как быть, если у вас нет такой клеммы, а подать питание с Кроны необходимо? В таком случае, у вас наверняка есть старая батарейка Крона, так ведь? Аккуратно вскрываем корпус, снимаем клеммы батарейки, подпаиваем проводки и у нас готова клемма для подключения к новой батарейке. На крайний случай их можно также купить на Али. Выбор огромный.

Прибор выполнен в виде приставки к любому цифровому мультиметру:

Здесь есть одно “но”. Так как мы измеряем на пределе 200 милливольт постоянного напряжения (DCV), то и значения мы получим не в Омах или миллиомах, а в милливольтах, которые затем, сверяясь со значениями полученными при калибровке прибора, мы должны будем перевести в Омы.

А вот и мой самопальный щуп:

Подобные приборы не любят длинных проводов-щупов, идущих к ножкам конденсатора, и поэтому я был вынужден сделать подобие пинцета, собранное из двух половинок фольгированного текстолита.

Внутри корпуса платка выглядит примерно вот так:

Провода, идущие к пинцету, закреплены каплей термоклея. Между щупами, идущими к мультиметру, стоит конденсатор керамика 100 нанофарад с целью снизить уровень помех. В схеме применен подстроечный резистор на 1,5 Килоома. С помощью этого резистора мы и будем калибровать наш приборчик.

Калибровка прибора

После того как все собрали, приступаем к калибровке (настройке) нашего ESR-метра пошагово:

1)Если у вас есть осциллограф, замеряем на измерительных щупах напряжение с частотой 120-180 КилоГерц. Если замеряемая частота не укладывается в этот диапазон, то меняем значение резистора R3.

2) Цепляем мультиметр и ставим его крутилку на измерение милливольт постоянного напряжения.

3) Берем резистор номиналом в 1 Ом и цепляем его к измерительным щупам. В данном случае, к нашему самопальному пинцету.

4) Добиваемся того, чтобы мультиметр показал значение в 1 милливольт, меняя значение подстроечного резистора R1

5) Теперь берем сопротивление 2 Ома, и не меняя значение R1 записываем показания мультиметра

6) Берем 3 Ома и снова записываем показания и тд. Думаю, до 8-10 Ом вам таблички хватит вполне.

Например, мы можем выставить соответствие 1 милливольт – это 1 Ом, и т. д., хотя я предпочел настроить 4,8 милливольт – 1 Ом, для того чтобы была возможность точнее измерять низкие значения сопротивления. При замыкании щупов – контактов пинцета на дисплее мультиметра значение 2,8 милливольт. Сказывается сопротивление проводов-щупов. Это у нас типа 0 Ом ;-).

Приведу для ознакомления значения измерений низкоомных резисторов: при измерении резистора 0,68 Ом значения равны 3,9 милливольт, 1 ом – 4,8 милливольт, 2 Ома – 9,3 милливольта. У меня получилась вот такая табличка, которую я потом и наклеил на свой прибор

При измерении сопротивления в 10 Ом на экране уже показание 92,5 миллиВольт. Как мы видим, зависимость не пропорциональная.

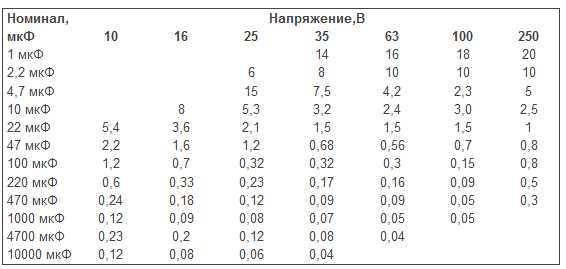

После того, как я сделал замеры, смотрю в другую табличку:

Слева – номинал конденсатора, вверху – значение напряжения, на которое рассчитан этот конденсатор. Ну и, собственно, в таблице максимальное значение ESR конденсатора, который можно использовать в ВЧ схемах.

Давайте попробуем замерить ESR у двух импортных и одного отечественного конденсатора

Как вы видите, импортные конденсаторы обладают очень маленьким ESR. Советский конденсатор показывает уже большее значение. Оно и не удивительно. Старость не в радость).

Поправки к схеме

1) Для более-менее точных измерений, желательно, чтобы питание нашего ESR-метра было всегда стабильное. Если батарейка разрядится хотя бы на 1 Вольт, то показания ESR также будут уже с погрешностью. Так что лучше постарайтесь давать питание на ESR-метр всегда стабильное. Как я уже сказал, для этого можно использовать внешний блок питания или собрать схемку на 7809 микросхеме. Например, блок питания можно собрать по этой схеме.

2) Показания, которые выдает наша самоделка, не говорят о том, что наш самопальный прибор с великой точностью замеряет ESR. Скорее всего, его можно отнести к пробникам. А что делают пробники? Отвечают в основном на два вопроса: да или нет ;-). В данном случае прибор “говорит”, можно ли использовать такой конденсатор или лучше все-таки поставить его в НЧ (НизкоЧастотную) схему.

Данный пробник может собрать любой, даже начинающий радиолюбитель, если у него вдруг возникнет потребность заняться ремонтами. А вот и видео его работы:

Автор – Андрей Симаков

www.ruselectronic.com

Правила измерения индуктивности с помощью мультиметра, подключение приставки

При работе с любыми электроприборами или токопроводящими деталями, наличие измерительной аппаратуры является необходимым, будь то амперметр, вольтметр или омметр. Но для того чтобы не покупать все эти устройства, лучше обзавестись мультиметром.

Мультиметр является универсальным измерительным аппаратом, который позволяет измерить любую характеристику электричества. Мультиметры бывают аналоговые и цифровые.

Аналоговый мультиметр

Данный тип мультеметров отображает показания измерений при помощи стрелки, под которой установлено табло с различными шкалами значений. Каждая шкала отображает показания того или иного измерения, которые подписаны непосредственно на табло.

Но для новичков такой мультиметр будет не самым лучшим выбором, поскольку разобраться во всех обозначениях, которые находятся на табло довольно трудно. Это может привести к не правильному пониманию результатов измерения.

Цифровой мультиметр

В отличие от аналоговых, этот мультиметр позволяет с легкостью определять интересуемые величины, при этом его точность измерений гораздо выше по сравнению со стрелочными аппаратами.

Также наличие переключателя между различными характеристиками электричества исключает возможность перепутать то или иное значение, поскольку пользователю не нужно разбираться в градации шкалы показаний.

Результаты измерений отображаются на дисплее (в более ранних моделях – светодиодных, а в современных – жидкокристаллических). За счет этого цифровой мультиметр комфортен для профессионалов и прост и понятен в использовании для новичков.

Измеритель индуктивности для мультиметра

Несмотря на то, что определять индуктивность при работе с электроникой приходится редко, это все же иногда необходимо, а мультиметры с измерением индуктивности найти достаточно трудно. В данной ситуации поможет специальная приставка к мультиметру, позволяющая измерить индуктивность.

Зачастую для подобной приставки используется цифровой мультиметр установленный на измерение напряжения с порогом точности измерения в 200 мВ, который можно приобрести в любом магазине электро и радиоаппаратуры в готовом виде. Это позволит сделать простую приставку к цифровому мультиметру.

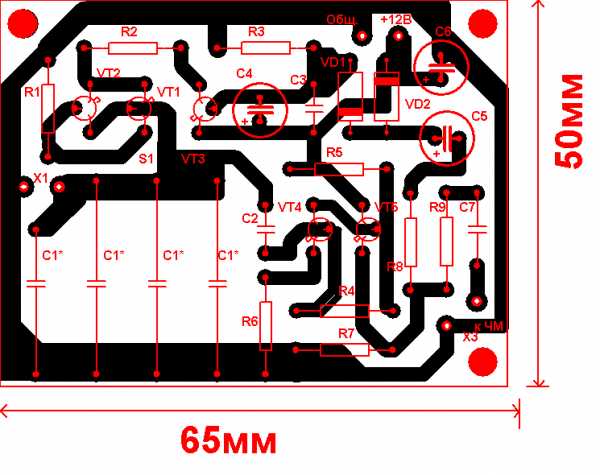

Сборка платы приставки

Собрать приставку-тестер к мультиметру для измерения индуктивности можно без особых проблем в домашних условиях, обладая базовыми знаниями и навыками в области радиотехники и пайки микросхем.

В схеме платы можно применять транзисторы КТ361Б, КТ361Г и КТ3701 с любыми буквенными маркерами, но для получения более точных измерений лучше использовать транзисторы с маркировкой КТ362Б и КТ363.

Эти транзисторы устанавливаются на плате в позициях VT1 и VT2. На позиции VT3 необходимо установить кремневый транзистор со структурой p-n-p, например, КТ209В с любой буквенной маркировкой. Позиции VT4 и VT5 предназначены для буферных усилителей.

Подойдет большинство высокочастотных транзисторов, с параметрами h31Э для одного не меньше 150, а для другого более 50.

Для позиций VD и VD2 подойдут любые высокочастотные кремневые диоды.

Резистор можно выбрать МЛТ 0,125 или аналогичный ему. Конденсатор С1 берется с номинальной емкостью 25330 пФ, поскольку он отвечает за точность измерений и ее значение стоит подбирать с отклонением не более 1%.

Такой конденсатор можно сделать объединив термостабильные конденсаторы разной емкости (например, 2 на 10000 пФ, 1 на 5100 пФ и 1 на 220 пФ). Для остальных позиций подойдут любые малогабаритные электролитические и керамические конденсаторы с допустимым разбросом в 1,5-2 раза.

Контактные провода к плате (позиция Х1) можно припаять или подключать при помощи пружинящих зажимов для «акустических» проводов. Разъем Х3 предназначен для подключения приставки к мультиметру (частотомеру).

Проводу к «бананам» и «крокодилам» лучше взять короче, что бы уменьшить влияние их собственной индуктивности на показания замеров. В месте припаивания проводов к плате, соединение стоит дополнительно зафиксировать каплей термоклея.

При необходимости регулирования диапазона измерений на плату можно добавить разъем для переключателя (например, на три диапазона).

Корпус приставки к мультиметру

Корпус можно сделать из уже готового короба подходящего размера или сделать короб самостоятельно. Материал можно выбрать любой, например, пластик или тонкий стеклотекстолит. Короб делается под размер платы, и в нем подготавливаются отверстия для ее крепления. Также делаются отверстия для подключения проводки. Все фиксируется небольшими шурупами.

Питание приставки осуществляется от сети при помощи блока питания с напряжением в 12 В.

Настройка измерителя индуктивности

Для того чтобы откалибровать приставку для измерения индуктивности понадобятся несколько индукционных катушек с известной индуктивность (например, 100 мкГн и 15 мкГн).

Катушки по очереди подключаются к приставке и, в зависимости от индуктивности, движком подстроечного резистора на экране мультиметра выставляется значение 100,0 для катушки на 100 мкГн и 15 для катушки на 15 мкГн с точностью 5%.

По такому же методу устройство настраивается и в других диапазонах. Важным фактором является то, что для точной калибровки приставки необходимы точные значение тестовых катушек индуктивности.

Альтернативным методом определения индуктивности является программа LIMP. Но этот способ требует некоторой подготовки и понимания работы программы.

Но как в первом, так и во втором случае точность подобных измерений индуктивности будет не очень высока. Для работы с высокоточным оборудованием данный измеритель индуктивности подходит плохо, а для домашних нужд или для радиолюбителей будет отличным помощником.

Проведение замеров индуктивности

После сборки приставку к мультиметру необходимо протестировать. Есть несколько способов, как проверить устройство:

- Определение индуктивности измерительной приставки. Для этого необходимо замкнуть два провода, предназначенных для подключения к индуктивной катушке. Например, при длине каждого провода и перемычки 3 см образуется один виток индукционной катушки. Этот виток обладает индуктивностью 0,1 – 0,2 мкГн. При определении индуктивности свыше 5 мкГн данная погрешность не учитывается в расчетах. В диапазоне 0,5 – 5 мкГн при измерении необходимо брать в расчет индуктивность устройства. Показания менее 0,5 мкГн являются примерными.

- Измерение неизвестной величины индуктивности. Зная частоту катушки, при помощи упрощенной формулы расчета индуктивности можно определить это значение.

- В случае, когда порог срабатывания кремниевых p-n переходов выше амплитуды измеряемой электрической цепи (от 70 до 80 мВ), можно измерить индуктивность катушек непосредственно в самой схеме (предварительно обесточив ее). Поскольку собственная емкость приставки имеет большое значение (25330 пФ), погрешность подобных измерений будет составлять не более 5% при условии, что емкость измеряемой цепи не превышает 1200 пФ.

При подключении приставки непосредственно к катушкам расположенным на плате применяется проводка длиной 30 сантиметров с зажимами для фиксации или щупами. Провода скручиваются с расчетом один виток на сантиметр длины. В таком случае образуется индуктивность приставки в диапазоне 0,5 – 0,6 мкГн, которую также необходимо учитывать при измерениях индуктивности.

evosnab.ru