Как собрать простейший детекторный радиоприемник своими руками. Какие детали нужны для сборки. Как намотать катушку индуктивности. Как правильно подключить антенну и заземление. Как настроить приемник на радиостанцию.

Схема и принцип работы простейшего детекторного радиоприемника

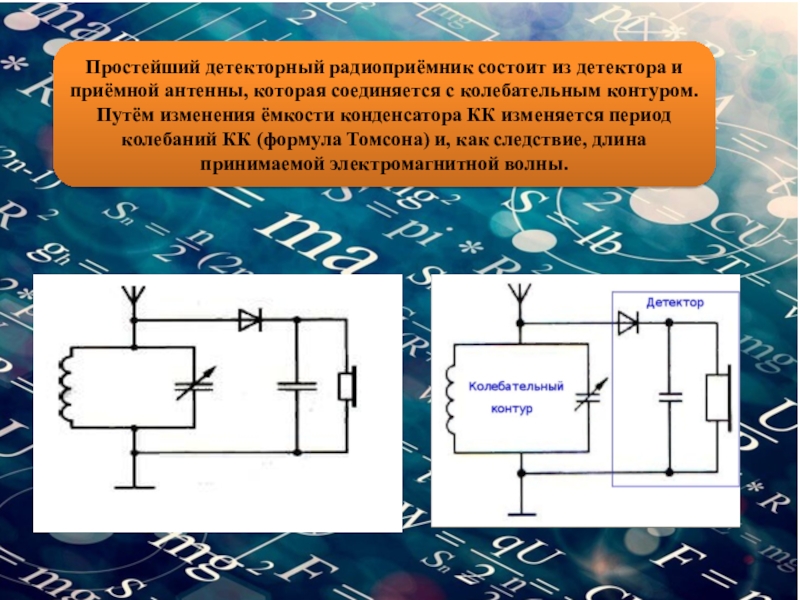

Простейший детекторный радиоприемник состоит всего из нескольких основных элементов:

- Катушка индуктивности L

- Подстроечный конденсатор C1

- Полупроводниковый диод VD1

- Постоянный конденсатор C2

- Высокоомные головные телефоны B1

Катушка L и конденсатор C1 образуют колебательный контур, который позволяет настраивать приемник на нужную радиостанцию. Диод VD1 выполняет функцию детектора, преобразуя высокочастотный сигнал в низкочастотный звуковой. Конденсатор C2 сглаживает пульсации. В головных телефонах B1 электрический сигнал преобразуется в звук.

Какие детали потребуются для сборки детекторного приемника

Для сборки простейшего детекторного радиоприемника вам понадобятся следующие радиодетали:

- Подстроечный конденсатор C1 типа КПК-3 или КПК-2 емкостью 25-150 пФ

- Постоянный конденсатор C2 типа КСО-2 емкостью 2000-4700 пФ

- Полупроводниковый диод серии Д2, Д9, Д18 или ГД407

- Высокоомные головные телефоны ТОН-1 или ТОН-2 (сопротивление не менее 3000 Ом)

- Гнезда для подключения антенны и заземления

- Разъем для подключения телефонов

Как намотать катушку индуктивности для детекторного приемника

Катушку индуктивности для детекторного приемника можно намотать самостоятельно. Для этого потребуется:

- Картонный каркас диаметром 20 мм и длиной 58-60 мм

- Медный провод в эмалевой изоляции диаметром 0,15-0,25 мм

- Контакты для выводов катушки

Порядок намотки катушки:

- Установить контакты для выводов в верхней и нижней части каркаса

- Припаять начало провода к верхнему контакту

- Намотать виток к витку 135 витков провода

- Припаять конец провода к нижнему контакту

Как выполнить монтаж деталей детекторного приемника

Монтаж деталей детекторного приемника выполняется на плате размером 70×125 мм из изоляционного материала. Порядок монтажа:

- Разместить детали на плате и наметить точки крепления

- Просверлить необходимые отверстия

- Установить проволочные стойки-шпильки в нужных точках

- Закрепить детали на плате

- Выполнить соединения деталей согласно схеме монтажа

- Тщательно проверить правильность и качество всех соединений

Подключение антенны и заземления к детекторному приемнику

Для работы детекторного приемника требуется подключить антенну и заземление. В качестве антенны можно использовать:

- Провод длиной 10-30 метров, натянутый на высоте 4-5 метров

- Металлическую конструкцию на крыше дома

- Проволочную сетку на чердаке

Заземлением может служить:

- Металлическая труба, вбитая в землю на глубину 1-2 метра

- Металлический лист, закопанный в землю

- Батарея центрального отопления

- Водопроводная труба

Антенну и заземление подключают к соответствующим гнездам приемника.

Как настроить детекторный радиоприемник на радиостанцию

Настройка детекторного приемника на радиостанцию выполняется следующим образом:

- Подключить антенну и заземление к приемнику

- Подключить головные телефоны

- Медленно вращать ротор подстроечного конденсатора C1

- Прислушиваться к звуку в телефонах

- При появлении сигнала радиостанции точно настроить конденсатор на максимальную громкость

Если сигнал слабый, можно попробовать изменить длину антенны или ее расположение для улучшения приема.

Преимущества и недостатки детекторных радиоприемников

Детекторные радиоприемники имеют ряд преимуществ и недостатков:

Преимущества:

- Простота конструкции

- Низкая стоимость деталей

- Отсутствие источников питания

- Возможность работы в экстремальных условиях

Недостатки:

- Низкая чувствительность

- Малая громкость звука

- Необходимость хорошей антенны

- Прием только мощных близких радиостанций

Применение детекторных радиоприемников в наши дни

Несмотря на то, что детекторные радиоприемники уже давно не используются в бытовых целях, они до сих пор находят применение в некоторых областях:

- Обучение основам радиотехники

- Радиолюбительское творчество

- Аварийная связь при отсутствии электропитания

- Эксперименты по приему радиосигналов

- Музейные экспонаты по истории радиотехники

Сборка простейшего детекторного радиоприемника позволяет на практике изучить принципы радиоприема и получить базовые навыки работы с радиодеталями.

Простейшие детекторные приемники

Если спросить любого радиолюбителя, с чего начинался его путь в радиолюбительство, то скорее всего Вы услышите ответ: с детекторного приемника. Из нескольких деталей такой приемник можно собрать всего за несколько минут, причем начинает работать он сразу, и не требует никаких источников питания.

Навсегда запоминается радость и творческое удовлетворение, когда вдруг в наушниках, подключенных к нескольким деталям, внезапно возникает музыка или голос диктора.

Автор этой статьи испытал эти чувства еще будучи школьником, и с тех пор навсегда заболел радиолюбительством, и вот уже на протяжении 20 лет отдает этому занятию все свободное время.

Принципиальная схема

Детекторный приемник можно собрать по схеме на рис. 1. Для этого потребуются следующие детали: катушка индуктивности L1, конденсатор переменной емкости (КПЕ) С2, конденсаторы С1 и C3, полупроводниковый диод Д1 и наушники Тф1.

Рис. 1. Принципиальная схема самодельного детекторного приемника.

Детали приемника

Должен сразу предупредить начинающих радиолюбителей, что наушники от телефона — автомата за углом для этого приемника не подойдут, как и от других телефонных аппаратов, у них слишком малое сопротивление катушек.

Наушник должен быть типа ТОН — 1, ТОН — 2 с сопротивлением катушки не менее 1600 Ом (высокоомный). Катушку L1 наматывают на отрезке ферритового стержня диаметром 8 мм и длиной 25 — 30 мм.

Она содержит 80 витков провода ПЭЛ — 1 диаметром 0,1… 0,15 мм. С такой катушкой приемник будет принимать станции, работающие в СВ диапазоне.

Для приема станций, работающих в диапазоне ДВ, число витков катушки надо увеличить до 200. Если у Вас нет конденсатора переменной емкости от радиоприемника, то можно применить подстроечный конденсатор типа КПК — 2.

Емкость конденсатора С1 может быть в пределах 33 … 100 пф, а С2 — в пределах 1500 … 6800 пф. Диод можно взять любой, желательно в стеклянном корпусе.

В качестве антенны используется монтажный провод в изоляции длиной 10 … 15 м, а заземлением служит труба водопровода или центрального отопления, которую необходимо хорошенько зачистить от краски в месте подсоединения схемы.

Упрощенная схема приемника

Если Вы живете недалеко от мощной радиостанции, то детекторный приемник можно собрать и по наиболее простой схеме ( рис.2), но работать он будет уже не так хорошо, как предыдущий.

Рис. 2. Принципиальная схема упрощенного детекторного приемника.

Литература: 500 схем для радиолюбителей (Радиоприемники). 1998.

ДЕТЕКТОРНЫЙ ПРИЁМНИК

В настоящее время вновь возрос интерес к казалось бы уже забытым и канувшим в лету конструкциям — детекторным приемникам. Что же заставило радиолюбителей вернуться к радиоприемникам, технологический рассвет которых пришелся на начало прошлого века?

Предпосылок к этому несколько. Это и вновь возросший (с конца 90-х) интерес к дачному строительству, и упорно муссирующиеся на многих форумах и в СМИ слухи о грядущем конце света (»апокалиптический приемник»), и неугасающий интерес начинающих радиолюбителей, а наравне с этим и продвинутых технарей (появление новых радиодеталей, в частности сверхъярких светодиодов, провоцирует на эксперименты с энергией свободного поля).

В конце концов многие хотят иметь такую ретро конструкцию в качестве эстетического экспоната в своем жилище (довольно красиво смотрится детекторный приемник с вариометром в виде планарной катушки). Рассматривать основы детектирования думаю не имеет смысла-каждый из нас знаком с функциональной

и классической (в деталях) схемой детекторного радиоприёмника еще со школьной скамьи, поэтому предлагаю сразу перейти к практическим схемам.

Наибольшего интереса заслуживают конструкции В.Т.Полякова. Собранный по его схеме за 40 минут универсальный детекторный приемник (для ДВ и СВ диапазонов), правда несколько упрощенный — для туристических вылазок, заработал сразу, без подбора каких либо радиоэлементов.

Кстати о радиоэлементах — катушку приемника можно взять готовую длинноволновую от старого радиоприемника или намотать самому на секционном каркасе от того же старого приемника. Катушка содержит 230 витков литцендрата ЛЭШО21*0,07. Так как литцендрат в наше время достать трудно, можно воспользоваться и обычным проводом в эмалевой изоляции, но добротность катушки получится ниже. Настраивают катушку при помощи ферритового стержня. Другая, и пожалуй самая важная часть приемника — детектор (диод). При всем современном многообразии этих полупроводников, подойдут только высокочастотные германиевые с малой собственной емкостью — Д9, Д18-Д20, Д311, ГД507. Хотя мое личное мнение — лучше чем отечественные Д18 и импортные 1N34A не найти! Ещё одна важная деталь детекторного приемника — конденсатор переменной емкости. Если вам удалось достать керамические с большим интервалом регулировки, считайте что вам повезло. Если же конструкция предусматривает применение большого конденсатора с воздушным диэлектриком (от старого приемника), то настоятельно рекомендую сначала его почистить (нефразом и мягкой щеткой), а затем изготовить для него пылезащитный чехол из ABS или другого пластика (пыль оседающая на пластины конденсатора приводит не только к появлению помех но и к изменению емкости). В качестве звукоизлучателей для данного приемника подойдут высокоомные телефоны с большой чуствительностью типа ТОН-2, ТА-4.

Блокировочный конденсатор С4 можно взять любой керамический, хотя для походного варианта приемника,где не исключены перепады температур, лучше взять пленочный с хорошим ТКЕ. Теперь следует поговорить о приемных антеннах и их монтаже для детекторных приемников.

Если для частного сектора все нюансы связанные с устройством и установкой становятся ясными при первом взгляде на рисунок, то для городской черты можно применить следующие рекомендации. Можно использовать отрезок эмалированного намоточного провода (сечение роли не играет) проброшенного на дерево,стоящее напротив окна; можно сделать скрытую антенну внутри самой квартиры,уложив провод в кабель канал современного плинтуса. В качестве заземления можно использовать трубы центрального отопления (в городской черте) или длинный штырь забитый в землю (в сельской местности). Для походного варианта приемника,в качестве антенны можно использовать кусок изолированного провода заброшенный на ближайшее дерево, а в качестве заземления полуметровый штырь или противовес — кусок такого же по длине как и антенна провода раскинутого просто по земле в сторону передающей станции. Другая удачная конструкция В.Полякова — громкоговорящий детекторный приемник с мостовой схемой детектирования.

В качестве дросселей и трансформатора здесь применимы трансформаторы от абонентских громкоговорителей или трансформаторы ТВК или ТВЗ от ламповых телевизоров. Дроссели — первичные обмотки данных трансформаторов. В качестве звуковой нагрузки автор применил звуковую головку 4ГД-35 помещенную на довольно большой звуковой экран (для большей отдачи). Так как данный приемник изначально стационарный, необходимо позаботиться о грозозащите данного изделия. В качестве статического разрядника применяется неоновая лампа, а на случай грозы следует предусмотреть переключение антенны напрямую к заземлению! Ни в коем случае не стоит отказываться от установки неоновой лампы в качестве разрядника-даже в ясную погоду,при сильном ветре или во время дождя или снегопада, в антенной системе может наводиться напряжение в несколько десятков киловольт! Интересной представляется перспектива использования детекторного приемника в качестве источника альтернативного электропитания низковольтной аппаратуры.

Все очень просто — строим детектор и настраиваем на самую мощную передающую станцию в вашем регионе — всё, почти вечный источник энергии готов.

Нагрузкой могут служить светодиодные лампы и другие низковольтные потребители (например карманный УКВ-FM приемник). Или как вам такая идея. Вы-обладатель дачного участка, ограда которого выполнена на металлических столбах. Применив соединенные между собой столбы в качестве противовеса и натянув между угловыми антенное полотно, получаем почти готовую систему питания декоративного садового освещения на светодиодах — останется снабдить ее только детекторным приемником, где вместо звукоизлучателей поставить конденсатор как можно большей емкости и с как можно малым током утечки. Вобщем, при всей своей казалось бы простоте и проработанности, тема детекторных приемников является, на мой взгляд, благодатным полем для исследований и экспериментов, и кто знает, может какой-то новый Ломоносов, применив современные разработки, найдет способ получения энергии, размещенной между обкладок огромного конденсатора — небом и Землей, а человечество получит еще один толчок для дальнейшего своего развития и познания Вселенной. Автор статьи: Электродыч.

Originally posted 2019-05-04 23:14:48. Republished by Blog Post Promoter

Схема детекторного приемника. Описание | joyta.ru

В данной статье рассмотрим схему детекторного радиоприемника и его модификации. Предельный интерес познавательного плана у юных радиолюбителей вызывает простой детекторный радиоприемник, который возможно смастерить буквально «на коленке» и провести с ним различные опыты.

Схема детекторного приемника — описание

Итак для того чтобы смастерить простой детекторный радиоприемник по нижеприведенной схеме нам нужно всего 2 детали: германиевый диод (Д9 или Д18) и головной телефон с большим сопротивлением (ТОН-1 или ТОН-2)

Радиоприемник не имеет в своем составе колебательного контура, вследствие этого он не способен улавливать одну конкретную радиостанцию из того количества станций, которые транслируются в данной местности. Но, не смотря на это, он со своей задачей справляется.

Для работы радиоприемника необходима хорошая антенна, в роли которой может выступать кусок провода, заброшенный на дерево и провод заземления. Заземление можно сделать, подсоединив провод к массивному металлическому предмету, например к старому ведру, и закопав его на небольшую глубину.

Простой детекторный радиоприемник с колебательным контуром

Как уже было сказано, в схеме у приведенного выше простого детекторного радиоприемника есть существенным недостаток, а именно в нем отсутствует какая либо избирательность. Нет возможности настроить его на какую-либо конкретную волну.

Данный минус можно устранить, добавив в схему колебательный контур, состоящий из конденсатора и катушки индуктивности. Используя свойство колебательного контура (избирательность), появляется возможность выделить ту или иную радиочастоту, и к тому же усилить ее сигнал.

Вкратце опишем схему работы данного вида детекторного радиоприемника. Радиоприемник содержит катушку индуктивности, состоящую из двух обмоток L1 и L2, диодный детектор VD1, переменный конденсатор C1 (для настройки частоты), конденсатор фильтра низкой частоты C2 и головной телефон ТОН-1. Обе катушки наматываются на бумажную гильзу длинной 7,5 см и диаметром 2,5 см.

Катушка L1 намотана проводом ПЭВ диаметром 0,32 мм. и содержит 30 витков. Катушка L2 намотана тем же проводом и имеет 100 витков. Обе катушки намотаны рядом друг с другом, это создает трансформаторную связь между ними. Сигнал от антенны поступает на катушку L1. Высокочастотная энергия радиоволны переходит на колебательный контур L2C1, затем пройдя детектор VD1, поступает на головной телефон. Конденсатор C2 является фильтром низкой частоты.

Тестер транзисторов / ESR-метр / генератор

Многофункциональный прибор для проверки транзисторов, диодов, тиристоров…

Простой детекторный радиоприемник с усилителем НЧ

Если добавить в схему данного детекторного радиоприемника простой усилитель низкой частоты на транзисторе, то можно значительно усилить его звучание.

Радиосигнал станции продетектированный диодом VD1 отфильтровывается конденсатором C2 так, что на базу транзистора посыпает низкочастотная составляющая радиоволны. Далее он усиливается транзистором и поступает на головной телефон, который включен в его коллекторную цепь. Для наилучшего усиления сигнала необходимо добиться, чтобы ток коллектора был в пределах 0,3…0,5мА. Для этого нужно подобрать соответствующее сопротивление резистора R1. Фактически получился еще один приемник на одном транзисторе.

Приблизительный расчет сопротивления данного резистора можно сделать по следующей простой формуле: R1= hэ21*(Uпит./Ik), где hэ21 – коэффициент усиления транзистора, Uпит. – напряжение питания, Iк – необходимый ток коллектора транзистора. Но нужно учесть, что в схеме усилителя включен диод детектор VD1 и часть тока, который должен поступать на базу транзистора, через резистор будет утекать. Поэтому следует расчетное сопротивление R1 уменьшить примерно в два раза.

|

главная основы элементы примеры расчетов любительская технология общая схемотехника радиоприем конструкции для дома и быта связная аппаратура телевидение справочные данные измерения обзор радиолюбительских схем в журналах обратная связь реклама

|

диапазоны частот для радиовещания первые конструкции на одном транзисторе простые приемники рефлексные приемники приемник на К174ХА10 приемники на кремниевых транзисторах супергетеродин конструкции супергетеродинов приемник с «земляным» питанием экспериментальные радиоприемники приемники из «Радио» 1 повышение чувствительности приемников технологические советы и секреты промышленные радиоприемники трансляционная радиоточка»маяк»

ПРОСТЕЙШИЙ

ДЕТЕКТОРНЫЙ ПРИЕМНИК Перед

постройкой детекторного радиоприемника убедитесь, что в вашей местности

есть близкорасположенные (до 150 километров) радиостанции ДВ или СВ

диапазона! В противном случае вы просто зря потеряете время… Схема простейшего детекторного приемника показана на рисунке. Многие из вас еще не умеют читать схемы и пока не знают, что означают изображенные на них значки. Будем вместе разбираться в них и осваивать азбуку радиосхем.

Латинской буквой L обозначают катушку

индуктивности — один из главных элементов

приемника. Другим таким элементом является

подстроечный конденсатор С1. Вместе с

катушкой индуктивности он образует так

называемый колебательный контур,

позволяющий настраивать приемник на

выбранную радиостанцию. Подстроечный

конденсатор состоит из двух частей:

неподвижной, называемой статором, и

подвижной — ротора. Поворачивая ротор,

изменяют емкость конденсатора и

настраивают контур на волну той или иной

радиостанции. При этом величина сигнала на

контуре, то есть на выводах катушки,

возрастает. АНТЕННА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Для всех

простых приемников, особенно

детекторных, обладающих малой

чувствительностью, нужна хорошая наружная

антенна. Чем больше она по размерам и выше

от земли, тем больше сигнал, поступающий в

радиоприемник, а значит, громче звучание

головных телефонов. Подключенная к

транзисторному или ламповому приемнику,

имеющемуся у вас дома, такая антенна

позволит принимать даже маломощные

радиостанции, удаленные на тысячи

километров.

Теперь о заземлении. Оно необходимо для детекторного и всех малочувствительных приемников. От качества заземления зависит «дальнобойность» приемника и громкость принимаемых передач. В сельской местности или на даче заземление можно сделать так. Возьмите негодное ведро и припаяйте к нему длинный провод. Заройте ведро в землю на глубину 1,5 — 2 м. Заземляющий провод подведите к приемнику через окно (так же, как и антенну). Если почва сухая, при закапывании ведра подсыпьте в яму медный (железный) купорос или мочевину. Соль использовать нежелательно (особенно на даче!) так как она «отравляет» почву — в этом месте несколько лет ничего не будет расти!!!

Для заземления подойдет и водопроводная

труба длиной 2 — 3 м. Один конец трубы надо

расплющить и вбить в землю. К выступающей

части подпаивают провод заземления. Можно вместо пайки применить

болтовое соединение, но его обязательно следует защитить при помощи

герметика или обыкновенного пластилина. В

жаркую погоду в верхнее отверстие трубы

можно наливать воду — это улучшит контакт

трубы с землей. Переключатель прикрепите к стене вблизи ввода антенны с помощью двух шурупов, пропущенных через отверстия в корпусе переключателя. Между стеной и переключателем желательно проложить полоску тонкого гетинакса или текстолита, вырезанную по форме корпуса. Вместо грозопереключателя можно попробовать установить стеклянный разрядник на 150-200 вольт, или геркон с мощными контактами — такие детальки иногда встречаются в магазинах радиодеталей. Оба этих устройства имеют очень малую собственную емкость и никак не будут влиять на работу радиоприемника… Можно попытаться приспособить для этой цели неоновую лампочку. Следует использовать лампу типа МН3 — МН6 — у них довольно большая площадь электродов и невысокое (около 60-80 вольт) напряжение зажигания. При появлении в антенне напряжения зажигания неоновой лампы она зажгется, сопротивление ее резко уменьшится и разряд уйдет в землю. Важное

дополнение!

Обязательно сначала следует изготовить заземление, а уж потом

заниматься антенной! Это требование — техника вашей безопасности, так

как в антенне может накапливаться существенное (измеряемое десятками и

даже сотнями вольт!) напряжение от статического электричества…

Представьте себе, какие могут быть последствия от

такого напряжения! НАЛАЖИВАНИЕ

ПРИЕМНИКА ЭТО — ТОЖЕ РАДИОПРИЕМНИК! Для изготовления простейшего радиоприемника Вам потребуется всего 2 детали — это диод и высокоомные головные телефоны. Приемник не содержит колебательного контура, поэтому (при наличии нескольких близкорасположенных станций) он не может принимать какую либо отдельную радиостанцию. Если в Вашем регионе есть две или три близкорасположенные радиостанции — Вы услышите в наушниках их одновременно… Но , тем не менее, — этот приемник работает, а значит имеет право на «жизнь»! Отдельно следует сказать про детали: диод в схеме применен высокочастотный германиевый (типа Д9, Д18, ГД407 и т.п.), головные телефоны — обязательно высокоомные (типа «Тон» или «Нир») с сопротивлением звуковых катушек не менее 1,6 килоом. Приемник работает на полноразмерную антенну с

заземлением, но

известны случаи работы его и на «суррогат» антенны (во время службы в

Горьком мы использовали в качестве антенны металлическую кровать, а

вместо заземления — брали проводник в рот!..). Можно вместо антенны и

заземления использовать два длинных (примерно по 10 метров)

изолированных проводника. Иногда удается на такой радиоприемник

принимать передачи звукового сопровождения телеканалов…

Поэкспериментируйте с этим приемником — это очень интересно!

|

5. Радиоприемник детекторный. Радиоприемники. Радиоэлектроника, схемы радиолюбителям

Как правило, практическое знакомство начинающего радиолюбителя с удивительным миром электроники начинается именно с детекторного радиоприемника. Это самая простая конструкция, не требующая ни дефицитных деталей, ни источника питания. В то же время в детекторном радиоприемнике есть основные элементы любого современного приемника: колебательный контур, детектор, преобразователь электрических сигналов в звуковые.

Детекторному радиоприемнику не страшны короткие замыкания между деталями или их неправильные подключения, поэтому с ним удобно проводить самые разнообразные эксперименты, позволяющие лучше познать принцип работы радиоприемного устройства и научиться самостоятельно настраивать его на нужные радиостанции.

Схема простейшего детекторного радиоприемника приведена на рис. Р-1. Катушка индуктивности L1 — один из главных элементов радиоприемника. Другим таким элементом является подстроечный конденсатор С1. Вместе с катушкой индуктивности он образует так называемый колебательный контур, позволяющий настраивать приемник на выбранную радиостанцию. Подстроечный конденсатор состоит из двух частей: неподвижной, называемой статором, и подвижной — ротора. Поворачивая ротор, изменяют емкость конденсатора и настраивают контур на волну той или иной радиостанции. При этом величина сигнала на контуре, то есть на выводах катушки, возрастает.

Этот сигнал подается далее на устройство, называемое детектором и состоящее из полупроводникового диода VD1, постоянного конденсатора С2 и головных телефонов BF1. Детектор преобразует сигнал радиостанции так, что через головные телефоны начинает протекать переменный ток звуковой частоты. А он в свою очередь преобразуется телефонами в звук. Телефоны и позволяют слышать передачу радиостанции. Чтобы передача была слышна возможно громче, к приемнику нужно подключить хорошую наружную антенну (к гнезду XS1) и заземление (к гнезду XS2).

Для постройки приемника в первую очередь нужно приобрести подстроечный конденсатор С1 типа КПК-3 с выступами-лапками для крепления. В крайнем случае подойдет конденсатор КПК-2 без лапок, тогда его придется прикрепить к плате приемника через центральное отверстие винтом с гайкой. В любом случае при вращении ротора конденсатора его емкость должна изменяться от 25 до 150 пФ. Эти пределы изменения на корпусе конденсатора обозначены так: 25/150. Конденсатор С2 — КСО-2 или другой, емкостью от 2000 до 4700 пФ. Диод можно взять любой из серии Д2 или Д9 (например, Д2А, Д2Б, Д9А, Д9Б, Д9В и т. д.).

Головные телефоны должны быть высокоомные, например ТОН-1, ТОН-2. Если у Вас будут телефоны других типов, измерьте их сопротивление, подключив омметр к штырькам вилки,— оно должно быть не менее 3000 Ом. Иначе не удастся получить достаточной громкости звука. Возможно, капсюли окажутся высокоомными, но соединенными параллельно. Тогда для получения нужных результатов соедините капсюли последовательно.

Гнезда XS1 и XS2 могут быть как готовые (например, клеммы, зажимы), так и самодельные. В последнем случае удобно использовать гнезда обычной сетевой розетки. Для этого розетку разбирают, гнезда отвинчивают, отгибают их хвостовики и прикрепляют гнезда к панели приемника.

Разъем Х1 нетрудно изготовить из жести от консервной банки (рис. Р-2) и толстой фанеры или другого изоляционного материала. Из фанеры выпиливают планку и сверлят в ней два отверстия диаметром 4,5 мм, расстояние между их центрами должно быть 19 мм (под стандартную вилку головных телефонов). Для гнезд вырезают из жести заготовку, делают на ней ножницами надрезы и обжимают заготовку вокруг вилки. Получившийся цилиндр вставляют в отверстие планки, отгибают с помощью кернов (или толстых гвоздей) края цилиндра и расправляют отгибы молотком. Планку с гнездами прикрепляют к монтажной панели приемника винтом М3, но предварительно сверлят в панели напротив гнезд отверстия диаметром 7…8 мм и пропускают через них проводники, заранее припаянные к отгибам гнезд.

Катушку индуктивности (рис. Р-3) удобнее всего намотать на картонный каркас с параметрами: наружный диаметр 20 мм, длина 58…60 мм, толщина стенок 1…2 мм. При отсутствии готового каркаса можно склеить его из плотной бумаги. Вверху и внизу каркаса устанавливают контакты под выводы катушки. Для этого в каркасе прокалывают шилом по два отверстия и пропускают через них отрезки луженого медного провода. Кроме того, если каркас самодельный, нужно прикрепить к нему внизу две лапки из жести, которыми каркас будут крепить к панели приемника.

Катушку наматывают медным проводом в эмалевой изоляции (марка провода ПЭ, ПЭЛ и ПЭВ) диаметром 0,15…0,25 мм. Начало провода припаивают к верхнему контакту каркаса. Для этого с конца провода на длине примерно 10…15 мм счищают изоляцию. Сделать это можно с помощью лезвия бритвы или мелкозернистой шлифовальной шкуркой. Затем провод облуживают и только после этого припаивают к контакту. Провода наматывают виток к витку, чтобы получилась сплошная намотка. Всего нужно уложить 135 витков. Конец провода подпаивают к нижнему контакту каркаса.

Итак, все детали подготовлены, можно размещать их на плате приемника (рис. Р-4). Саму плату выпилите из любого изоляционного материала (гетинакс, текстолит, фанера) толщиной не менее 1,5 мм. Размеры платы 70X125 мм. На плате предварительно расставьте катушку, подстроечный конденсатор, гнезда, разъем, пометьте точки их крепления и просверлите отверстия нужного диаметра. По углам платы сделайте отверстия диаметром 3 мм под стойки — пластмассовые колпачки от тюбиков зубной пасты.

В местах, показанных на чертеже точками, установите проволочные стойки-шпильки из луженой медной проволоки толщиной не менее 1 мм. Если среди Ваших запасов такой проволоки нет, возьмите медную проволоку в эмалевой изоляции, удалите изоляцию лезвием бритвы или шлифовальной шкуркой и облудите проволоку мощным паяльником. Из этой проволоки нарежьте шпильки длиной 8…10 мм. Затем высверлите в плате отверстия, диаметром несколько меньшим толщины шпилек, и вставьте в них шпильки так, чтобы снизу и сверху платы они выступали примерно на одинаковую длину. Шпильки, конечно, должны сидеть в плате плотно, не выскакивая. В крайнем случае их можно слегка расплющить с обеих сторон платы плоскогубцами. В дальнейшем этим способом Вы будете изготавливать монтажные платы для всех собираемых конструкций.

Настало время зафиксировать детали на плате и соединить их между собой в соответствии со схемой. Поможет Вам в этом рис. Р-5. На нем изображен чертеж монтажной платы и схема соединений деталей. Они показывают взаимное расположение деталей на плате и соединение их выводов. Выводы диода и постоянного конденсатора предварительно изгибают, концы скручивают в кольцо и припаивают их к шпилькам. Контакты катушки соединяют со шпильками отрезками монтажного провода (можно использовать и одножильный медный провод). Входные гнезда соединяют со шпильками медным проводом. Гнезда разъема Х1 соединяют со шпильками, к которым подпаян конденсатор С2, снизу платы.

Настало время налаживания приемника. Включив в гнездо XS1 антенну, в гнездо XS2 заземление, а в розетку Х1 головные телефоны, медленно вращайте ротор подстроечного конденсатора. Его емкость изменяется от минимальной (25 пФ) до максимальной (150 пФ) при поворачивании ротора на половину оборота, то есть на 180°. Но, к сожалению, на корпусе конденсатора нет отметок начальной и конечной емкостей. Поэтому придется повернуть ротор на полный оборот и попытаться поймать хотя бы одну радиостанцию. Поскольку приемник рассчитан на работу в диапазоне средних волн примерно от 600 до 400 м, наиболее вероятная станция, которую можно услышать на большей территории нашей страны,— «Маяк» (547 м).

Если не удалось поймать ни одной радиостанции, попробуйте изменить диапазон настройки приемника. Наиболее просто это можно сделать с помощью ферритового стержня диаметром 8 мм и длиной не менее 100 мм от магнитной антенны транзисторных радиоприемников. Медленно вводите его внутрь каркаса катушки (рис. Р-6). Приемник будет перестраиваться на более длинные волны, и Вы наверняка услышите работу местной радиостанции. Опустив стержень внутрь каркаса на возможную длину, плавно настраивайте приемник подстроечным конденсатором в новом диапазоне.

Возможно, станция хорошо будет слышна при неполном введении стержня. Тогда сделайте для стержня простейший фиксатор. Вырежьте из толстого картона полоску длиной немногим более диаметра каркаса и прорежьте в центре ее отверстие, в которое стержень должен войти с трением. Наложите полоску на каркас катушки и, придерживая ее рукой, перемещением стержня настройтесь на радиостанцию. Теперь стержень будет удерживаться в нужном положении полоской-фиксатором.

Введение стержня внутрь каркаса свидетельствует о том, что для приема хорошо слышимой в Вашей местности радиостанции катушка индуктивности должна иметь большее число витков. Задача, конечно, простая, и Вы легко справитесь с ней. Отпаяйте нижний вывод катушки от контакта, подсоедините к выводу конец такого же провода и домотайте 165 витков (теперь общее число витков катушки составит 300). Намотку надо производить виток к витку. Когда дойдете до конца каркаса, намотайте провод поверх уже имеющейся обмотки, но в обратном направлении — к верхнему контакту. Конец обмотки подключите к нижнему контакту.

Настройте конденсатором приемник на радиостанцию. Вращая ротор вкруговую, вы заметите, что станция слышна при двух положениях его, поскольку емкость конденсатора будет дважды изменять свое значение от максимального до минимального. Эту особенность конструкции конденсатора можно использовать для оценки правильности подбора числа витков катушки. Если обе настройки находятся на значительном расстоянии друг от друга, все в порядке. Когда Вы заметите, что обе настройки располагаются рядом друг с другом или практически сливаются в одну, значит, число витков катушки подобрано неточно.

Остается определить, в какую сторону изменить число витков катушки. Ответить на этот вопрос поможет ферритовый стержень. Введите его внутрь каркаса катушки настолько, чтобы громкость звука уменьшилась, а затем вращением ротора конденсатора попытайтесь добиться прежней громкости. Если это удалось сделать, значит, нужно увеличить число витков катушки на несколько десятков и вновь проверить настройку на радиостанцию. Если же при вращении ротора громкость еще более падает, придется отмотать несколько десятков витков. Так, отматывая или добавляя витки катушки, можно настроить приемник на любую хорошо слышимую в данной местности радиостанцию диапазона длинных или средних волн.

С собранным детекторным приемником можно проделать интересные эксперименты. Настроившись на радиостанцию, попробуйте включить между антенной и приемником постоянный конденсатор емкостью около 200 пФ (рис. Р-7, а). Вы заметите, что настройка приемника изменилась, и для получения прежней громкости придется повернуть ручку подстроечного конденсатора в сторону увеличения емкости.

А теперь подберите конденсаторы емкостью 150, 100, 51 пФ и подключите их в качестве дополнительного конденсатора. Нетрудно видеть, что в каждом случае приходится еще более увеличивать емкость подстроечного конденсатора. Отсюда можно сделать вывод, что при включении конденсатора между антенной и приемником настройка приемника изменяется в сторону меньших длин волн. Так, если раньше приемник был настроен, скажем, на волну 547 м, то при включении дополнительного конденсатора емкостью 200 пФ он окажется настроенным на волну 500 м, а с конденсатором 150 пФ — на волну 450 м. Этим свойством можно пользоваться для перестройки приемника без изменения числа витков катушки.

А вот для того чтобы приемник перестроить на более длинные волны, нужно параллельно подстроечному конденсатору подключить постоянный (рис. Р-7, б). Чем больше его емкость, тем более длинноволновые радиостанции будет принимать приемник.

Громкость звучания детекторного приемника невелика, и каждому из Вас, конечно, хотелось бы увеличить ее. Один из способов — заменить катушку другой, лучшего качества. Дело в том, что громкость приемника во многом зависит от того, каким проводом намотана катушка. Чем толще провод, тем большую громкость удастся получить. Естественно, изменятся и раз меры катушки — каркас для нее теперь должен быть диаметром 60…80 мм и длиной 120…150 мм (рис. Р-8). На каркас намотайте 150 витков провода марки ПЭЛ или ПЭВ диаметром 0,6…0,7 мм. При намотке делайте отводы от 25, 50, 75-го витков, считая от нижнего по схеме («заземленного») вывода. Отводы выполните в виде петель, которые затем зачистите лезвием бритвы или шлифовальной шкуркой и облудите. К этим отводам подключите во время эксперимента «заземленный» вывод конденсатора С1 (рис. Р-9). Для этого подпаяйте к конденсатору проводник и припаивайте его к тому или иному от-воду. Можно поступить и иначе: подпаять к концу проводника зажим «крокодил» и подключить его к выводам. Чем меньшее число витков окажется включенным между антенной и проводником (или зажимом «крокодил»), тем более короткие волны будет принимать детекторный приемник. Естественно, на время эксперимента старую катушку приемника придется отключить и подключить вместо нее новую. Сама же катушка может находиться на столе рядом с платой приемника. Настройка на радиостанцию в этом случае производится подстроечным конденсатором — сначала при полном включении катушки, а затем после каждого переключения отвода. Не забывайте о ферритовом стержне: введя его внутрь каркаса, можете добиться более плавной настройки на радиостанцию.

Собрав первый детекторный приемник и проведя с ним эксперименты, Вы бегло познакомились с действием ферритового стержня. Изготовлен он из материала с очень высокими магнитными свойствами. Такой стержень можно встретить в любом малогабаритном транзисторном приемнике. Он позволяет значительно сократить размеры катушки индуктивности и в то же время получить катушку более высокого качества по сравнению с обычной (даже намотанной толстым проводом, как это было в последнем эксперименте с детекторным приемником), без стержня. Воспользовавшись ферритовым стержнем, можно построить миниатюрный детекторный приемник, позволяющий принимать несколько вещательных радиостанций (естественно, с хорошей наружной антенной и заземлением).

Схема детекторного приемника-малютки приведена на рис. Р-10. Она похожа на схему предыдущего приемника, за исключением двух деталей: катушки индуктивности и конденсатора С1. Рядом с условным обозначением катушки появилась прямая линия, проведенная вдоль ее витков. Так обозначают ферритовый стержень, на котором намотаны витки катушки. Что же касается конденсатора, то он переменной емкости, хотя можно использовать и подстроечный.

Для постройки этого приемника прежде всего приобретите малогабаритный переменный конденсатор. Это может быть, например, конденсатор КП-180, максимальная емкость которого равна 180 пФ, а минимальная — 5 пФ. Конденсатор С2 возьмите типа ПМ-1, К40П-2, КСО-2 или другой, емкостью от 2000 до 6800 пФ. Диод такой же, как и в предыдущем приемнике.

Катушку индуктивности намотайте на отрезке ферритового стержня длиной около 35 мм. В продаже стержня такой длины нет, поэтому придется взять длинный стержень и отломить от него нужный отрезок. Делают это так. Обертывают стержень материей и зажимают его в тисках так, чтобы поверх выступала часть стержня нужной длины. Достаточно теперь резкого удара молотком по выступающей части, и она отломится. Острые края стержня в месте скола стачивают напильником.

Обмотку (она занимает на стержне около 20 мм) намотайте проводом марки ПЭВ или ПЭЛ диаметром 0,17…0,2 мм. Всего нужно уложить 100 витков. Начало обмотки закрепите на стержне клеем или несколькими витками провода, уложенными поверх первого витка. Сначала наматывайте виток к витку на указанной длине, а затем продолжайте намотку поверх витков первого слоя, но укладывайте витки возможно ровнее и плотнее друг к другу. Конец обмотки можно закрепить также клеем или небольшим кусочком лейкопластыря.

Следующий этап — изготовление платы. Вырежьте ее из гетинакса, текстолита или другого изоляционного материала. Как и в предыдущем приемнике, установите на плате монтажные шпильки — их должно быть четыре. Стержень катушки закрепите на плате между двух скобок, изготовленных из толстой проволоки. Переменный конденсатор прикрепите к плате двумя винтами, пропущенными через отверстия в плате снизу.

Детали припаяйте к шпилькам, как показано на рис. Р-11. Чтобы приемник имел законченный вид, подумайте об изготовлении его корпуса. Это может быть, например, шкатулка размерами 45X60X20 мм, склеенная из тонкого оргстекла или фанеры. Основание шкатулки лучше сделать съемным в виде крышки, тогда легко будет вставить внутрь шкатулки плату и соединить ее с гнездами и разъемом (эти детали установите на боковых стенках шкатулки). Соединительные проводники в этом случае возьмите такой же толщины, что и шпильки, — это избавит от необходимости крепить плату к корпусу.

Установите плату так, чтобы ось переменного конденсатора прошла через отверстие в верхней стенке корпуса. На оси закрепите ручку настройки (она входит в комплект конденсатора КП-180) винтом с потайной головкой.

Приемник налаживания не требует и готов к работе сразу после подключения антенны, заземления и головных телефонов. Хотя с приведенными данными катушки приемник работает в диапазоне средних волн (500…300 м), его нетрудно перестроить на длинноволновый диапазон. Для этого намотайте на стержень феррита (на длине 20 мм) 250…300 витков провода ПЭВ или ПЭЛ диаметром 0,17…0,2 мм.

Радиоприемник из … картошки / Хабр

С Днем радио!

В связи с праздником хочу поделиться инструкцией по изготовлению курьезного, но вполне рабочего, детекторного радиоприемника — на основе картошки.

О детекторных приемниках

Детекторный приемник — это простейший вид приемника, который не использует усилительные элементы и не требует питания, т.к. использует энергию радиоволн.

Состоит детекторный приемник из колебательного контура (катушка и переменный конденсатор), к которому подключены антенна и заземление, диода и высокоомного наушника. Схема из википедии:

Из-за своих недостатков (о которых мы поговорим позже) детекторные приемники сошли со сцены еще в 50-х годах, и теперь их собирают начинающие радиолюбители just for fun.

Картофельное радио

Сама идея не нова, и по сети гуляет скан из старой советской книжки:

Итак,

- Берется большая «хорошая» (без дефектов) картофелина и разрезается пополам;

- Между половинками вставляется полиэтилен;

- В разные половинки вставляется заземление и антенна, а также контакты высокоомных наушников (2-4 кОм). В квартире в качестве заземления подойдет труба отопления, если она металлическая;

- Между половинками вставляется германиевый диод (я взял Д9).

Путем таких нехитрых манипуляций получается рабочий радиоприемник для длинных волн.

Несколько ложек дегтя:

- Нужны не обычные, а высокоомные наушники — например, Тон-2М. Есть подозрение, что их можно заменить пьезодинамиком (именно динамиком, без генератора). Или можно подсоединить картофелину к линейному входу звуковой карты. Кроме того, я видел в продаже наушники из конструктора детекторных приемников на ebay;

- Нужна хорошая антенна на большой высоте;

- Нужно хорошее заземление;

- Не так уж много радиостанций осталось в диапазоне, который способен принять наш приемник, а в крупных городах слишком много помех, так что провести эксперимент получится только на даче далеко за городом.

И в итоге, как и следовало ожидать, рядом с Москвой я смог поймать на картофельный приемник только шум. После чего попробовал обычный радио приемник, и тоже на ДВ услышал только шум 🙁 Поэтому, чтобы хоть как-то проверить концепцию, я взял Raspberry Pi и сделал небольшой АМ-передатчик с помощью

rpitx. Удалось записать звук с картошки на линейный вход аудиокарты. Правда, качество, конечно, ужасное — но работает!

Детекторный приемник своими руками из подручных материалов. Простейшая схема радиоприемника, как самому сделать радио? Перейти к содержимому

Детекторный радиоприёмник своими рукми

Радио — самый надежный и простой способ связи на расстоянии (кроме обученных почтовых голубей). Не важно, будет ли это чей-то голос в эфире, хорошо, если бы это оказался осмысленный треск чьего-то искрового радиопередатчика, а не эфирный шум приближающейся грозы! С учетом особенности распространения радиоволн можно судить, как далеко находится разумное существо. Возможно, это будет позывной радиомаяка из подземного убежища.

Итак, в нашем воображаемом несчастье в самом худшем сценарии вокруг нас могут образоваться несладкие условия, поэтому мы вполне можем сформировать очень жесткие и критичные требования к проектируемому приемнику:

- приемник должен содержать в себе минимум элементов;

- приемник должен обеспечивать работу без элементов питания;

- приемник должен иметь возможность оперативной модификации;

- приемник должен быть мобильным;

- элементы схемы приемника должны быть реализованы из подручных средств.

Исходя из этих требований, определяем предмет нашего творчества — Детекторный приемник. Да, именно такие приемники, самые простые и дешевые, не требуют для своей работы каких-либо дополнительных источников электроэнергии. Устройство детекторного приемника настолько несложно, что его можно построить, не имея никаких знаний в области радиотехники! Если невдалеке от места установки детекторного приемника имеются две или три мощных станции, то при приеме на детекторный приемник очень трудно выделить передачу одной из них так, чтобы остальные совсем не были слышны, что очень выгодно для нас, как искателей хоть какого-нибудь сигнала. Детекторный приемник не требует ни ламп, ни транзисторов и всегда готов к работе. Существует довольно большое число схем детекторных приемников, отличающихся одна от другой большей или меньшей сложностью, способами настройки, различной степенью избирательности. Правда, есть связанные с этим ряд недостатков, устранить которые в детекторном приемнике невозможно. Детекторный приемник не обеспечивает приема дальних радиостанций. Самые мощные радиостанции слышны на детекторный приемник не далее, чем на расстоянии в 600 — 800 км в дневное время, и то, лишь при наличии очень высокой приемной антенны.

Рис.1. Принципиальная схема детекторного радиоприемника

Опишу основные моменты принципа радиоприема, чтобы ваша будущая конструкция не оставалась для вас до конца жизни тайным черным ящиком. В антенну передающей радиостанции от радиопередатчика подается переменный ток, быстро меняющий свое направление и величину. Это вы должны понимать из курса физики средней школы. Под действием такого переменного тока в окружающем антенну пространстве возникают электромагнитные волны или, как говорят, в пространство излучаются радиоволны. Эти радиоволны распространяются от антенны передающей радиостанции во все стороны со скоростью света, т. е. со скоростью 300000 км в сек. Предположим, что перед микрофоном, связанным с передающей радиостанцией, говорит диктор или играет оркестр. Микрофон подключен к передатчику таким образом, что звуковые колебания речи или музыки, воздействующие на этот микрофон, управляют силой излучаемых антенной радиоволн, т.е. излучаемые антенной передающей радиостанции радиоволны изменяются по своей силе в такт голосу диктора или, звукам оркестра. Часть излученных антенной радиопередатчика радиоволн доходит до антенны нашего приемника и вызывает (наводит) в ней такой же переменный ток, какой имеет место и в антенне передатчика. Хотя этот наведенный ток по своей величине будет неизмеримо меньше, чем ток в передающей антенне, но он будет также изменяться в такт голосу человека, говорящего перед микрофоном передающей радиостанции.

В детекторном приемнике поступающие от приемной антенны переменные наведенные токи преобразуются в токи, способные непосредственно воздействовать на головные телефоны. Эту задачу преобразования токов выполняет детектор приемника. Любую приемную антенну, даже небольшую комнатную антенну пересекают радиоволны громадного количества радиостанций, разбросанных по всему земному шару. Задача любого приемника — выделить из этого громадного числа наведенных в антенне токов токи только той радиостанции, которую вы в данный момент желаете слушать. Это вы и делаете, «настраивая» приемник. Вращая ручку настройки радиоприемника, настраиваете его на ту или иную радиостанцию, иногда расположенную на громадном расстоянии от места приема. Вполне понятно, что в нашем случае уверенно вы сможете принимать только достаточно мощные радиостанции, расположенные не слишком далеко.

Сам детекторный приемник устроен весьма просто. Всякий детекторный приемник имеет колебательный контур, при помощи которого производится настройка приемника на волну желаемой станции. К колебательному контуру присоединяются приемная антенна и заземление. В некоторых детекторных приемниках с этой же целью связь между антенной и колебательным контуром осуществляется через конденсатор малой емкости. Электрические колебания высокой частоты, принятые антенной, выделяются колебательным контуром в том случае, если он настроен на их частоту, и отсеиваются — если он на них не настроен. Благодаря этому передача радиостанции, на которую настроен контур, выделяется из всех остальных. С приемным колебательным контуром связывается детекторная цепь, в которую последовательно включены детектор и телефон. Высокочастотные электрические колебания, принятые и выделенные приемным контуром, ответвляются в детекторную цепь, где они детектируются, превращаясь в колебания низких (звуковых) частот. Токи звуковых частот, проходя через телефон, заставляют колебаться его мембрану, которая и воспроизводит звук. Для лучшей работы приемника параллельно к телефону присоединяется так называемый блокировочный конденсатор.

Определение необходимых материалов

Для того чтобы определить необходимые детали и материалы, достаточно взглянуть на схему нашего приемника. Я упомянул слово детали, большинство которых, вероятно, будут недоступны. Но и детали можно изготовить самостоятельно, не имея при себе специального оборудования и станков.

Взглянем еще раз на схему (Рис.1) сверху вниз и перечислим все элементы нашего радиоприемника. Самый первый из них — антенна, далее катушка колебательного контура, несколько конденсаторов колебательного контура, детектор, блокировочный конденсатор, головной телефон, заземление. Не так уж и много всего, если у вас рядом расположен магазин радиодеталей. Но давайте рассчитывать на самый худший вариант, когда этого магазина рядом не будет. Кратко опишу каждый элемент из этой конструкции, и какой материал может понадобиться для его самостоятельного изготовления.

Антенна — это такой длинный провод от 30 до 100 метров длиной. А поскольку это провод, то нам потребуется либо цельный кусок такого длинного провода, либо скрученные вместе отрезки различных проводов. Не очень важно из какого металла, будь то алюминий, медь, сталь и прочее, одножильный, многожильный. Берите все, что найдется. Главное, чтобы в сумме они были необходимой длины и соединены были между собой надежно, чтобы не оборвались при натяжении. Соединяя отдельные куски провода, не забудьте их предварительно очистить ножом от окислов и краски.

Еще один момент. Антенну надо как-то крепить к высокому предмету. Но крепить надо не сам провод, а через изолятор, который так же надо изготовить самостоятельно. Без изолятора антенна будет работать очень плохо, особенно в сырую погоду, во время осадков. Изолятор можно изготовить из обычной пластиковой бутылки. Итак, для антенны потребуются провода, а для изолятора антенны — пластиковая бутылка.

Катушка колебательного контура (L1) — резонансный элемент приемника, множество витков провода на жестком каркасе. Снова потребуются провода, но уже не любые. Здесь понадобится провод небольшого диаметра примерно 0.3 — 0.8 мм и достаточно много, чтобы намотать не менее 100 витков на жестком каркасе, например, на 50 мм пластиковой трубе от системы канализации. Если нет цельного провода для катушки, то и его так же можно собрать из отрезков. Итак, для катушки колебательного провода потребуются провода и пластмассовый каркас диаметром около 50 мм.

Конденсаторы колебательного контура (Сн) — тоже резонансный элемент приемника, служат для настройки приемника. Их надо изготовить несколько штук различной емкости. В изготовлении эта деталь совсем не сложна. Необходимо запастись фольгой (от конфет, шоколада и т.п.), полиэтиленом (в роли диэлектрика) и небольшими отрезками проводков для монтажа.

Детектор (VD1) — в нашем случае элемент, который выделяет модулирующий сигнал (голос диктора, например) из принимаемого радиосигнала. Эта деталь ничуть не сложнее, чем все остальные. Лучше всего использовать диод заводского изготовления, в худшем случае его придется изготовить самостоятельно.

Блокировочный конденсатор (Сбл) — восстанавливает потери продетектированного сигнала. С ним приемник работает ощутимо громче. Изготавливать его надо будет также как и конденсаторы настройки. Материал для его изготовления совершенно такой же.

Заземление — вторая половина антенны, а это значит, что плохо собранное заземление заметно ухудшит качество принимаемого сигнала. В качестве готового заземления можно использовать трубы водопроводных систем, если известно, что они точно имеют хороший контакт с землей, где-нибудь вдоль магистрали. Ну а если такой системы нет, то и ее надо изготовить. Закопать в землю массивный металлический предмет, заранее закрепив на нем провод, который будет торчать из земли.

Головной телефон — дверь в невидимый мир радиосигналов, интерфейс сознания. Самостоятельно изготовить его практически невозможно. Имею в виду, изготовить головной телефон именно с такими характеристиками, какие нужны нам. Весь секрет столько необходимого нам головного телефона в том, что он высокоомный. Его внутреннее сопротивление должно составлять не менее 1600 Ом. В состав его конструкции входит магнит, металлическая мембрана и большое количество очень тонкого провода. Вручную на коленке такое собрать очень тяжело. Поэтому придется его искать. Если такой головной телефон все же не найдете, то придется использовать альтернативные варианты. Во второй части статьи вы найдете материал о том, какие доступные детали можно использовать вместо высокоомного динамического головного телефона.

Поиски материала

Поиск материала для антенны

Как я уже отметил, для антенны пойдут любые крепкие на разрыв провода из любого металла, лишь бы в итоге получился провод достаточной длины. О том, какая длина провода должна получиться в результате я изложил в отдельной части статьи. К поискам материала для изготовления антенны особых требований нет — надо брать все что попадется. Это могут быть фрагменты электропроводки зданий, телефонные трассы, любые монтажные проводники, коаксиальные телевизионные кабели, троллейбусные и трамвайные трассы. Но последние достаточно тяжелые как для монтажа, так и для переноса, когда будете определять направление на источник сигнала.

Поиск материала для изолятора

Изолятор должен быть выполнен из любого диэлектрика. Я предложил использовать пластиковую бутылку. Неважно, что в этой бутылке было раньше. Если бутылки не найдете, то можно использовать пластиковую трубу, даже любой пластмассовый предмет. Главное, чтобы то, что вы найдете, могло обеспечить надежную изоляцию антенного провода от предмета, к которому будет крепиться антенна. Таким образом, никак нельзя, чтобы этот предмет стал частью антенны. Проявите смекалку и находчивость

Рис.2. Материал для антенного изолятора

Поиск материала для катушки колебательного контура (L1)

Снова потребуются провода, но уже определенного диаметра от 0.3 до 0.8 мм. Провода могут быть в лаковой, шелковой, пластиковой изоляции — это не препятствует работе катушки. Лучше всего если провод для катушки будет цельным, но если нет возможности найти такой провод, то можно использовать отрезки проводников. Силовые провода от электропроводки не пойдут — они слишком большого диаметра. При поиске надо обращать внимание на трансформаторы, трассы компьютерных сетей, телефонные трассы — именно там можно найти то, что нам надо!

Если вам не удаётся найти качественный провод для катушки или монтажа деталей, вполне пригодится провод, который находится в трансформаторах (Рис 4). Наверное, вы видели в детстве разбросанные металлические пластины в виде буквы Ш или Е. Трансформатор надо разбирать аккуратно, чтобы не повредить провод. Лучший инструмент для разборки трансформатора — отвертка. Сначала следует снять металлическую скобу, которая скрепляет трансформаторные пластины с обмоточным каркасом. Пластины надо удалить, в дальнейшем они нам не понадобятся. После того, как вы достанете каркас, снимите с него защитную пленку. Затем начинайте отматывать провод. Избегайте образования узлов и перекрутки провода. Провод сразу наматывайте на заготовленную предварительно оправку. Оправку лучше всего использовать диаметром от 3 см и выше из любого материала. Полученную таким образом катушку рекомендуется скрепить нитками, чтобы провод не разматывался.

Теперь о каркасе катушки. Я рекомендовал использовать пластиковую трубу диаметром 5 см, которую можно найти на развалинах водопроводных систем. Но можно также намотать катушку на любом трубчатом каркасе из диэлектрика диаметром около 5 см, например, на стеклянной бутылке, пластиковой бутылке, лишь бы эта бутылка не была фигурной формы, т.е. имела постоянный диаметр по всей свое длине.

Рис.3. Пластиковая труба для каркаса катушки колебательного контура приемника

Поиск материала для конденсаторов (Сн, Сбл)

Для изготовления этих деталей понадобится фольга и материал, который выполнит функцию изолятора между обкладками конденсатора. Фольгу можно взять от оберток шоколада, конфет, металлосодержащей обертки прочих продуктов питания. Такая фольга достаточно гибкая, что нам и нужно. В качестве диэлектрика может подойти полиэтилен пакетов, упаковочного материала, сухая писчая бумага, калька, бумага оберток пищевых продуктов. Газеты и журналы не подойдут, так как из-за состава типографской краски диэлектрические свойства будут плохими.

Рис.4. Материал для изготовления конденсаторов

Поиск материала для детектора (VD1)

Вообще, будет здорово, если вы сразу найдете среди радиотехнического хлама полупроводниковый диод (Рис.5). Он избавит вас от сложной работы по конструированию детектора и сэкономит ваше время. С готовым заводским диодом приемник будет работать громче, чем с самодельным. Конечно, сами по себе диоды не валяются россыпями на улицах. Их можно найти в платах радиоприемников, магнитофонов, телевизоров. Внимательно изучайте содержимое обнаруженных плат, так как диоды имеют небольшие размеры от 2 до 4 мм в длину. Сам полупроводниковый элемент, как правило, заключен в стеклянный корпус. Корпус имеет маркировочные полосы. В нашем случае количество и окраска этих полос не имеют значения. Какой стороной подключать диод в схеме нашего приемника тоже не имеет значения — любой стороной.

Рис.5. Детектор — полупроводниковый диод

Но если такой диод вы нигде не обнаружите, не отчаивайтесь — его можно сделать его самостоятельно. В этом и заключается цель нашей статьи — обеспечить вас знаниями как изготовить необходимые компоненты приемника самостоятельно. Конструкция самодельного детектора приведена в другом разделе статьи. Подскажу лишь, что вам надо будет найти простой карандаш, лезвие бритвы, булавку, несколько маленьких гвоздиков, дощечку для крепления конструкции. Небольшие гвоздики можно достать из оконных деревянных рам, обуви.

Поиск материала для заземления

Если в месте установки радиоприемника у вас не окажется подходящего заземления (участок водопроводной системы, например), для изготовления своими силами заземления надо будет найти крупный металлический предмет. Лучше, если этот предмет не будет окрашен, тем самым обеспечится надежное взаимодействие с почвой. В качестве заземления можно будет использовать металлическое ведро, корпус холодильника, металлическую кухонную плиту, арматурную решетку, трактор, танк, корабль. Не забудьте снять краску или эмаль.

Поиск материала для головного телефона

Головной телефон самостоятельно изготовить практически невозможно. Поэтому будем искать готовый головной телефон для нашего радиоприемника. Искать наушники среди бытового хлама нет смысла. В быту используются низкоомные наушники, которые не годятся для нашей конструкции. Таким образом, миниатюрные наушники для плееров, карманных приемников не годятся. Их внутренне сопротивление всего лишь от 16 до 32 Ом. Более качественные головные телефоны от домашних аудиосистем так же не годятся — это те же самые динамики, с внутренним сопротивлением 8 Ом, соответственно, и обычные динамики так же не годятся из-за малого сопротивления. И так, как бы ни был хорош ваш радиоприемник, на все эти наушники и динамики, которые я перечислил, вы ничего не услышите. Ищите то, что нам нужно. Обращайте внимание на телефонные трубки городских автоматов, домашних телефонов, домофонов. На самом корпусе наушника изготовитель обычно указывает величину внутреннего сопротивления, для нас, чем оно выше — тем лучше, 1000 Ом и выше. Если на корпусе ничего не указано, то все равно забирайте с собой, вдруг подойдет и заработает.

Рис.6. Высокоомный головной телефон ТОН-2 сопротивлением 1600 Ом. Вид сзади

Соединять наушники последовательно для суммирования сопротивлений нет совершенно никакого смысла. Но как же понять подошел ли наушник для нас или нет, если в эфире и так нет никого? А вдруг он сам по себе неисправен? Очень просто. В момент подключения антенны или заземления к приемнику вы услышите достаточно громкий щелчок. Это щелчок возникает из-за скопившегося статического напряжения в антенной цепи. Чем выше сопротивление наушника, тем громче будет щелчок. Не старайтесь услышать привычный гул частотой 50 гц, который обычно наводится линиями электропроводки — никакой электропроводки под напряжением вокруг вас не нет!

Изготовление

Самостоятельное изготовление Детектора (VD1)

Итак, у нас уже есть все необходимое для сборки — лезвие для бритья, простой (графитовый) карандаш и булавка. Основа конструкции — точка соприкосновения лезвия и грифеля простого карандаша, которая образует полупроводниковый переход. Для жесткости конструкции лезвие необходимо закрепить на небольшой деревянной дощечке при помощи гвоздика. Предварительно надо продумать, как к этому лезвию будет крепиться монтажный проводник. Я рекомендую лезвие и проводник закрепить на дощечке этим же гвоздиком. Вторую половину детектора мы изготавливаем из булавки, небольшого кусочка простого карандаша и гвоздика. Необходимо подточить карандаш. Жесткость грифеля на начальном этапе не имеет значения. Если есть выбор карандашей, то можно попробовать различные варианты. Длина карандаша не должна быть большой — всего лишь 2 — 5 сантиметров. Карандаш необходимо насадить на булавку таким образом, чтобы игла вошла в карандаш между графитовым стрежнем и оболочкой карандаша, и был обеспечен надежный контакт. Свободный конец булавки так же необходимо прикрепить к дощечке гвоздиком. Главное не забыть про монтажный провод — его крепим к булавке так же как и к лезвию. Собранная конструкция выглядит примерно как на рисунке Рис 7. Самое главное здесь — найти точку наибольшей чувствительности перемещая острие карандаша по поверхности лезвия, регулируя, насколько это возможно, усилие булавки. Рекомендую найти несколько образцов лезвий и карандашей и изготовить несколько детекторов. В ход пойдут как новые так и ржавые полотна, в общем, любые. Ведь затраты в нашем случае будут вполне оправданы.

Рис.7. Собранный детектор

Катушка колебательного контура

Катушку колебательного контура для выбранного нами средневолнового и длинноволнового диапазона лучше всего изготовить без какого-либо сердечника. Я рекомендую применить жесткий каркас, например, отрезок Полихлорвиниловой (ПХВ) трубы диаметром 5 сантиметров. Конечно, конструктор может использовать так же и картон, но картон имеет свойство сыреть. Провод потребуется диаметром не более 1 мм, будет лучше, если найдете провод диаметром около 0.3 мм. Вам очень повезет, если найдете сетевой кабель используемый для соединения компьютеров в сеть. Его в достаточном количестве можно найти в офисных помещениях под потолком, спрятанным за обшивкой.

В нем как раз уложено 8 проводников необходимого диаметра. Представьте себе, сетевой кабель длиной 10 метров даст вам для конструирования целых 80 метров столь необходимого монтажного провода, который сгодится практически для любого устройства, в том числе и для катушки! И так, в трубе (т.е. каркасе) проделываем два отверстия, в которые пропускаем намоточный провод. Отверстия необходимы для крепежа провода, но можно попробовать закрепить проводок и скотчем, если он у вас есть. Общее количество витков, которое надо будет аккуратно уложить виток к витку без нахлестов, будет не менее 100. Чем больше, тем лучше, тем больший диапазон вы сможете охватить. После каждого 20 витка рекомендую делать петельки — отводы, к которым мы будем подсоединять то антенну, то детектор, то конденсаторы в поисках сигнала. Посоле окончательной намотки петельки отводов надо освободить от изоляции. По простой формуле L=2пR можем определить общую длину провода для нашей катушки 15.7 см — один виток, тогда на 100 витков потребуется 15,7 метров провода, на 200 витков не менее 32 метров (с учетом отводов).

Будет очень хорошо, если вы найдете хотя бы 4 метра сетевого кабеля (Рис.8). Я недавно нашел 13 метров сетевого кабеля — это 104 метра! Общая длина намотки составит приблизительно диаметр проводника с изоляцией * количество витков, где-то, 1.1*100=110 мм для 100 витков или 1.1*200=220 мм для 200 витков. Учтите это, когда будете отрезать трубу.

Рис.8. Сетевой кабель для обмотки катушки колебательного контура и монтажа схемы

Итак, катушка (Рис.9) почти готова, осталось зачистить от изоляции отводы, которые мы сделали (я рекомендовал их делать после каждого 20 витка). Делать это можно, слегка опалив выводы и зачистив их, но главное здесь — не перестараться и не испортить всю свою работу. Отводы для надежности конструкции лучше всего закрепить — хорошенько примотать их нитками к корпусу, но можно и не крепить, тогда обращаться с катушкой следует аккуратнее.

Саму катушку можно зафиксировать на дощечке, а можно и не делать этого. Её расположение на плате не влияет на работу нашего приемника.

Рис.9. Катушка

Изолятор

В этом приемника важно все от антенны до заземления! Крепление антенны должно быть качественным с точки зрения радиофункциональности. Антенна обязательно должна крепиться на изоляторах. Влага, сырость, снег оказывают большое влияние на свойства антенны, поэтому необходимо постараться свести к минимуму эти воздействия — вот для чего нужны изоляторы. Естественно, они должны быть выполнены из качественных изоляционных материалов. Дерево не подойдет для этих целей, так как оно быстро намокает.

Самый простой и наиболее доступный способ изготовить изоляторы из горлышек стеклянных или пластиковых бутылок. Более качественный изолятор получится из пластиковой бутылки целиком (Рис.2) если изготовить его таким образом.

Для надежного самодельного изолятора антенны я рекомендую использовать обычную пластиковую бутылку. Из нее получается превосходный изолятор. Для этого в ее горлышке и у самого основания бутылки необходимо проделать по два отверстия. Горлышко и основание бутылки, как правило, имеют бОльшую толщину стенок. В эти отверстия необходимо будет провести с одной стороны провод антенны а с другой стороны провод или веревку, с помощью которой эта антенна будет крепиться к мачте (столбу, дереву, любому высокому предмету). Можно забрасывать один конец веревки при помощи груза на дерево, а потом подтягивать вверх саму антенну. Такой изолятор будет надежно удерживать достаточно длинную антенну и это важно, ведь длинный и толстый провод будет испытывать ощутимую нагрузку при натяжении.

Конденсаторы (Сн, Сбл)

Конденсаторы, так же как и катушки, можно изготовить своими силами. Легче всего изготовить конденсатор постоянной емкости. Для самодельных конденсаторов емкостью до нескольких сотен пикофарад используется алюминиевая или оловянная фольга, тонкая писчая или папиросная бумага, упаковочный полиэтилен. Значительные запасы фольги вы сможете найти в развалинах домов из духовок газовых или электрических плит. Фольгу также можно взять из испорченных бумажных конденсаторов большой емкости или можно использовать алюминиевую фольгу, в которую завертывают шоколад и некоторые сорта конфет. От поврежденных конденсаторов можно также использовать промасленную бумагу в качестве диэлектрика. Посмотрите на общую схему строения конденсатора (Рис.10b), а о процессе изготовления (Рис.10a) будет рассказано во второй части.

Рис.10. Изготовление конденсатора

Конденсаторы будем использовать в схеме колебательного контура. Лучше всего изготовить несколько конденсаторов, штук 7. Предлагаю сделать самую малую емкость номиналом в 100 пикофарад и так далее до 700 пикофарад. Их мы будем поочередно подключать к катушке, тем самым осуществляя перестройку по диапазону. Еще один конденсатор — блокировочный. Он подключен параллельно головному телефону, его емкость около 3000 пикофарад.

Антенна

Антенна — лучший усилитель! Так гласит народная мудрость. Антенна должна быть определенной длины. Поскольку мы будем слушать долгожданные радиосигналы в диапазоне средних волн, то длина антенны будет определяться следующим образом:

Диапазон частот предполагаемого сигнала от 0,5 Мегагерц до 2 Мегагерц;

Соответственно, длина волны будет в диапазоне от 300/0,5 до 300/2 метров, т.е. от 600 метров до 150 метров;

Рекомендуемая длина антенны составляет четвертую часть длины волны, т.е. от 150 метров до 37,5 метров.

Значит, надо будет составить антенное полотно хоть из кусочков проволоки, но суммарной длины от 37 до 150 метров. Рекомендую взять среднюю величину около 90 метров. Но никак не короче 37 метров, ибо антенна не будет качественно работать, а это ощутимо, поверьте мне. Никаких кабелей и отводов от антенны к приемнику не требуется, антенну соединим непосредственно к приемнику — это упростит конструкцию. Второй конец антенны надо прикрепить к изолятору, о котором я уже рассказал, и подвесить ее как можно выше. Еще выше! Лучше если это будет не только высокое дерево, а высокое здание или высокая опора ЛЭП. Не крепите антенну к незнакомым проводам! Вдруг в них все еще находится напряжение, тогда вы рискуете своей жизнью.

Рис.11. Антенна Диполь

Заземление

Заземление — это вторая половина антенны, и значит, что она тоже очень важна. Лучше всего, если вы найдете металлическую трубу, торчащую из земли. Как вариант подойдет отопительная металлическая батарея или трубопровод водопроводной системы, арматура. Главное, что бы эта конструкция в любом месте имела надежный контакт с землей и чем больше площадь контакта с землей, тем лучше. Можно соорудить свое собственное заземление. В таком случае, земля должна быть достаточно влажной. Необходимо вырыть яму поглубже, налить в нее воды, бросить в яму железную кровать или ведро или любой массивный и объемный металлический предмет, предварительно прикрепив к нему провод достаточной длинны, что бы можно было соединить его с приемником. Затем яму засыпать и для надежности полить (для того, чтобы выросло ведро или кровать). Если воды нет, тогда рекомендую хорошенько притоптать землю.

Рис.12. Антенна типа Наклонный луч

Итак, наш приемник готов, антенна закреплена на дереве, заземление вкопано в грунт, и мы можем приступать к прослушиванию эфира.

Рис.13. Готовый детекторный приемник

Электрика, альтернативная энергия,электрооборудование, радиоприёмник своими руками

Несмотря на обилие всевозможных мобильных гаджетов, более крупной техники, многие с интересом и неподдельным увлечением стремятся что-то мастерить своими руками. И это не удивительно, ведь только новые знания, труд и смекалка заставляют нас жить и быть в постоянном пути к саморазвитию. Эта статья посвящается тем, кто увлечен электроникой и техникой. Поговорим о том, как сделать радиоприемник самостоятельно. Речь пойдет о раритетной модели “Комсомолец”, популярной в советское время.

Что надо подготовить для работы?

Чтобы сделать радиоприемник своими руками, надо найти:

- Обычная катушка из-под ниток.

- Провод обмоточный ПЭЛ.

- Волноуловитель (Д2, Д9).

- Головные электромагнитные телефоны.

- Конденсаторы с постоянным значением емкости.

- Зажимы с гнездами штепсельного типа.

Теперь непосредственно порядок действий, как сделать радиоприемник своими руками.

Каркасная основа:

- В качестве каркасной основы используем катушку-основу от ниток.

- Намотайте на катушку обмоточный проводник (450 витков), делая отводы каждые 80 витков.

- Отводы делайте скручиванием проволоки петлями.

- Выполните зачистку отводов и концов подготовленной катушки.

Важно! Проводя много времени на даче в летний сезон, не хочется вовсе отрекаться от цивилизации. Чтобы быть в курсе последних новостей и событий, иметь возможность отдохнуть за просмотром любимых передач, вовсе не обязательно тратиться на покупку специального оборудования. Узнайте, которая подойдет для любого типа телевизора.

Как сделать радио своими руками — сборка приемника:

- Соедините один из контактов детектора с началом обмотанного соленоида.

- Соедините одну из контактных ножек головного телефона с катушечным концом.

- Используя отдельный кусок провода, соедините выводы телефона и волноуловителя.

- Подсоедините проволоку — это будет антенна, к проводу, который идет от детектора к соленоиду.

- Зачистите конец антенны от слоя изоляционного материала.

Заземление

Как сделать радио в домашних условиях — разобрались. Теперь прикрутите заземляющий кабель к проводнику, соединяющему головной телефон и конец соленоида. Теперь этот проводник будет заземленным. Он необходим для того, чтобы можно было экспериментировать, переключаясь между выводами соленоида при настройке приемника.

Настройка

После того, как вам удалось собрать радио, надо еще сделать один важный шаг — настроить его. Для этого приложите к ушам телефоны и следите за шумами. Если никаких шумов нет, надо настроить прибор на радиоволну. Суть настройки заключается в изменении числа витков в антенном контуре.

Важно! Детекторный радиоприемник способен принимать средние и длинные радиоволны. Можно поработать и над его усовершенствованием, чтобы прибор принимал волны от удаленных станций.

Как работает детекторный радиоприемник?

От антенны поступает переменный ток, который преобразует детектор. Далее происходит передача информации на головные телефоны в виде звуковых волн. Настройка на ту или иную радиостанцию осуществляется вращением ручки. Антенна помогает принять сигнал от мощных точек, расположенных неподалеку.

Важно! Бесспорно, небольшая мощность — это недостаток конструкции. Зато есть и преимущество: такой прибор работает без источника питания. На то он и детекторный. Если же вы решите не тратить время на самостоятельную сборку устройства, возможно вам пригодится .

Видеоматериал

Как видите, для того, кто действительно увлекается сборкой различных электроприборов, будет очень увлекательно собрать радио своими руками. Тем более, что порядок работы очень простой и не требует сложных действий.

Долгое время радиоприёмники возглавляли список самых значимых изобретений человечества. Первые такие устройства сейчас реконструированы и изменены под современный лад, однако в схеме их сборки мало что поменялось — та же антенна, то же заземление и колебательный контур для отсеивания ненужного сигнала. Бесспорно, схемы сильно усложнились со времён создателя радио — Попова. Его последователями были разработаны транзисторы и микросхемы для воспроизведения более качественного и энергозатратного сигнала.

Почему лучше начинать с простых схем?

Если вам понятна простая то можете быть уверены, что большая часть пути достижения успеха в сфере сборки и эксплуатации уже осилена. В этой статье мы разберём несколько схем таких приборов, историю их возникновения и основные характеристики: частоту, диапазон и т. д.

Историческая справка

7 мая 1895 года считается днём рождения радиоприёмника. В этот день российский учёный А. С. Попов продемонстрировал свой аппарат на заседании Русского физико-химического общества.

В 1899 году была построена первая линия радиосвязи длиной 45 км между и городом Котка. Во время Первой мировой войны получили распространение приёмник прямого усиления и электронные лампы. Во время военных действий наличие радио оказалось стратегически необходимым.

В 1918 году одновременно во Франции, Германии и США учёными Л. Левви, Л. Шоттки и Э. Армстронгом был разработан метод супергетеродинного приёма, но из-за слабых электронных ламп широкое распространение этот принцип получил только в 1930-х годах.

Транзисторные устройства появились и развивались в 50-х и 60-х годах. Первый широко используемый радиоприёмник на четырёх транзисторах Regency TR-1 был создан немецким физиком Гербертом Матаре при поддержке промышленника Якоба Михаэля. Он поступил в продажу в США в 1954 году. Все старые радиоприёмники работали на транзисторах.

В 70-х начинается изучение и внедрение интегральных микросхем. Сейчас приёмники развиваются с помощью большой интеграции узлов и цифровой обработки сигналов.

Характеристики приборов

Как старые радиоприёмники, так и современные обладают определёнными характеристиками:

- Чувствительность — способность принимать слабые сигналы.

- Динамический диапазон — измеряется в Герцах.

- Помехоустойчивость.

- Селективность (избирательность) — способность подавлять посторонние сигналы.

- Уровень собственных шумов.

- Стабильность.

Эти характеристики не меняются в новых поколениях приёмников и определяют их работоспособность и удобство эксплуатации.

Принцип работы радиоприёмников

В самом общем виде радиоприёмники СССР работали по следующей схеме:

- Из-за колебаний электромагнитного поля в антенне появляется переменный ток.

- Колебания фильтруются (селективность) для отделения информации от помех, т. е. из сигнала выделяется его важная составляющая.

- Полученный сигнал преобразуется в звук (в случае радиоприёмников).

По схожему принципу появляется изображение на телевизоре, передаются цифровые данные, работает радиоуправляемая техника (детские вертолёты, машинки).

Первый приёмник был больше похож на стеклянную трубку с двумя электродами и опилками внутри. Работа осуществлялась по принципу действия зарядов на металлический порошок. Приёмник обладал огромным по современным меркам сопротивлением (до 1000 Ом) из-за того, что опилки плохо контактировали между собой, и часть заряда проскакивала в воздушное пространство, где рассеивалась. Со временем эти опилки были заменены колебательным контуром и транзисторами для сохранения и передачи энергии.

В зависимости от индивидуальной схемы приёмника сигнал в нём может проходить дополнительную фильтрацию по амплитуде и частоте, усиление, оцифровку для дальнейшей программной обработки и т. д. Простая схема радиоприёмника предусматривает единичную обработку сигнала.

Терминология

Колебательным контуром в простейшем виде называются катушка и конденсатор, замкнутые в цепь. С помощью них из всех поступающих сигналов можно выделить нужный за счёт собственной частоты колебаний контура. Радиоприемники СССР, как, впрочем, и современные устройства, основаны на этом сегменте. Как все это функционирует?