Как появились люминесцентные лампы. Кто изобрел первые образцы. Как развивалась технология на протяжении XX века. Почему люминесцентные лампы стали популярны. Какие преимущества и недостатки имеют по сравнению с другими источниками света.

Открытие явления люминесценции и первые эксперименты

Явление люминесценции было известно человечеству с древних времен. Люди наблюдали его в природе — свечение некоторых минералов, морских организмов, северное сияние. Однако научное изучение этого феномена началось только в XVIII-XIX веках.

Первым ученым, обратившим серьезное внимание на люминесценцию, считается М.В. Ломоносов. Еще в середине XVIII века он проводил опыты по свечению водорода в стеклянном сосуде под воздействием электрического тока. Однако эти эксперименты носили чисто научный характер.

Важный шаг вперед был сделан в 1856 году, когда немецкий стеклодув Генрих Гейслер создал стеклянную трубку, наполненную газом, в которой под действием электрического тока возникало свечение. Это изобретение получило название «трубка Гейслера» и стало прообразом будущих люминесцентных ламп.

Развитие технологии в конце XIX — начале XX века

В 1859 году французский физик Александр Эдмон Беккерель предложил наносить на внутреннюю поверхность трубок Гейслера специальные люминофорные покрытия для усиления свечения. Это была ключевая идея, которая легла в основу конструкции современных люминесцентных ламп.

В 1890-х годах над созданием ламп на основе люминесценции работал знаменитый изобретатель Никола Тесла. В 1891 году он продемонстрировал публике опыт со свечением нескольких вакуумных трубок, помещенных в электрическое поле высокочастотной катушки. Тесла использовал различные покрытия для получения разных цветов свечения.

В 1901 году американский ученый Питер Купер Хьюитт разработал ртутную лампу, дающую характерное сине-зеленое свечение. По световой отдаче она превосходила лампы накаливания, но ее цвет не подходил для массового применения.

Создание первых коммерческих люминесцентных ламп

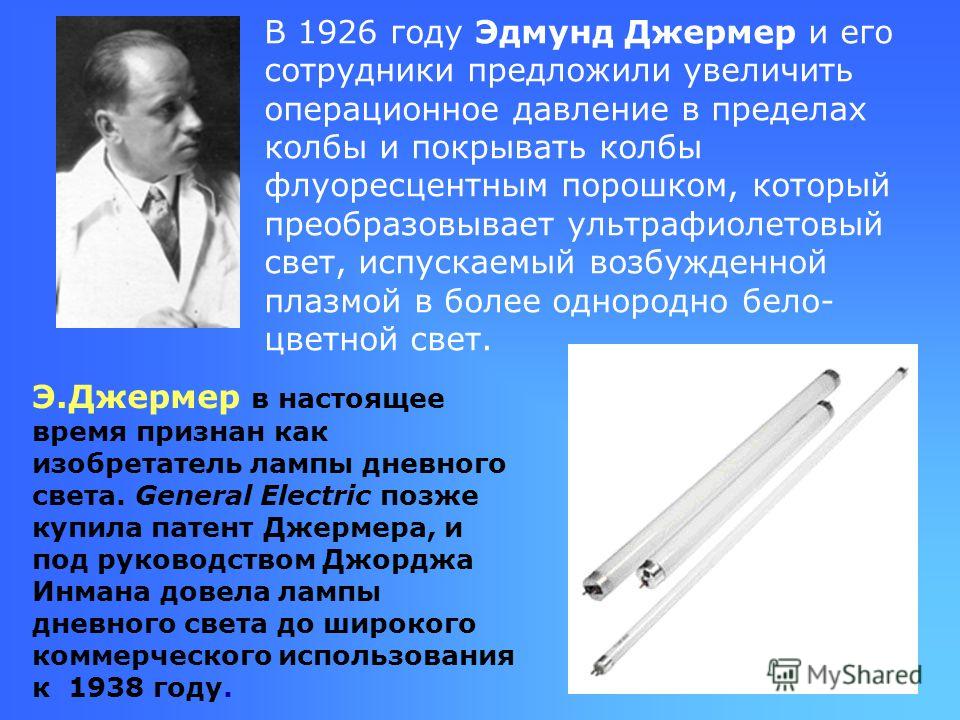

Настоящий прорыв произошел в 1926 году, когда немецкие ученые Эдмунд Гермер, Фридрих Мейер и Ганс Спаннер создали первую люминесцентную лампу, близкую по конструкции к современным образцам. Она имела стеклянную колбу с парами ртути, электроды и люминофорное покрытие.

В 1930-х годах началась активная работа по коммерциализации этой технологии. Ведущую роль здесь сыграла компания General Electric. В 1934 году группа исследователей во главе с Джорджем Инманом создала первые работающие образцы люминесцентных ламп.

Массовое производство люминесцентных ламп началось в 1938 году. Они быстро завоевали популярность благодаря высокой эффективности — световая отдача достигала 40-50 лм/Вт против 10-15 лм/Вт у ламп накаливания. К концу 1930-х годов люминесцентные лампы широко использовались для освещения офисов и общественных зданий.

Совершенствование технологии во второй половине XX века

В послевоенные десятилетия конструкция и характеристики люминесцентных ламп постоянно улучшались. Основные направления совершенствования включали:

- Разработку новых более эффективных люминофоров

- Улучшение конструкции электродов для увеличения срока службы

- Оптимизацию состава газового наполнения

- Создание компактных люминесцентных ламп

- Разработку электронных пускорегулирующих аппаратов

К 1970-м годам световая отдача люминесцентных ламп достигла 80-100 лм/Вт. Срок службы увеличился до 10-20 тыс. часов. Значительно расширился ассортимент типоразмеров и мощностей ламп.

Появление компактных люминесцентных ламп

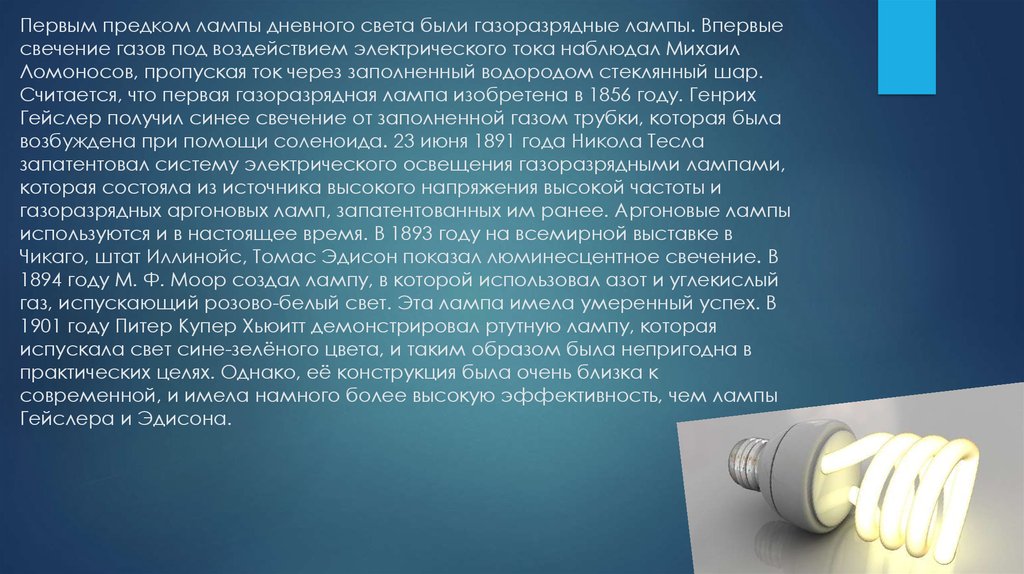

Важным этапом в развитии люминесцентного освещения стало создание в 1970-х годах компактных люминесцентных ламп (КЛЛ). Они представляли собой миниатюрные люминесцентные лампы, свернутые в спираль или U-образную форму. КЛЛ были оснащены встроенным электронным балластом и стандартным цоколем.

Компактные люминесцентные лампы позволили применять энергоэффективное люминесцентное освещение в бытовых светильниках, рассчитанных на лампы накаливания. Это способствовало более широкому распространению люминесцентных ламп в жилых помещениях.

Массовое производство КЛЛ началось в 1980-х годах. К началу 2000-х годов они стали популярной энергосберегающей альтернативой лампам накаливания.

Преимущества и недостатки люминесцентных ламп

Основные преимущества люминесцентных ламп по сравнению с лампами накаливания:

- Высокая световая отдача (до 80-100 лм/Вт)

- Длительный срок службы (до 20 тыс. часов)

- Низкое энергопотребление

- Возможность получения различных оттенков света

Недостатки люминесцентных ламп:

- Наличие ртути в составе (экологическая опасность)

- Чувствительность к температуре окружающей среды

- Необходимость специальной утилизации

- Мерцание света (у ламп с электромагнитным ПРА)

Современное состояние и перспективы люминесцентного освещения

В настоящее время люминесцентные лампы продолжают широко применяться для освещения офисов, торговых помещений, учебных заведений. Однако их доля на рынке постепенно снижается из-за конкуренции со стороны светодиодных источников света.

Светодиодные лампы и светильники превосходят люминесцентные по энергоэффективности, сроку службы и экологичности. Ожидается, что в ближайшие десятилетия они полностью вытеснят люминесцентное освещение в большинстве сфер применения.

Тем не менее, люминесцентные лампы останутся в истории как важный этап в развитии искусственного освещения. Они позволили значительно повысить энергоэффективность и качество света по сравнению с лампами накаливания.

История люминесцентных ламп

Люминесцентное освещение прошло весьма необычный путь: будучи знакомым человечеству с древних времён в самых разных видах и получив наиболее технологичное исполнение в ХХ-том веке, оно так и осталось для всех второстепенным, навсегда канув в Лету. Любопытен также тот факт, что в процессе совершенствования технологии и «укрощения» люминесценции учёные совершили огромное количество других важных открытий, которые в некоторой степени сделали и само свечение газов более невостребованным. Сегодня мы расскажем читателям о том, как складывалась судьба источников люминесцентного света в наиболее активной фазе их научного изучения – на протяжении полутора последних веков.

Впервые явление люминесценции человек обнаружил много десятков тысячелетий назад. Оно сочеталось с флюоресценцией водорослей, а также выделялось в Северном сиянии. Знакомство с тем видом люминесценции, который известен нам сейчас по одноимённым лампочкам, случилось около восьмидесяти лет назад, притом около 40 из них ушло на становление репутации такого освещения, менее 30 – на стадию активной эксплуатации, и всего 10 – на то, чтобы доказать их несостоятельность перед светодиодными лампами. Есть грустная ирония в том, сколь тернистый путь прошла данная технология, чтобы быстро отправиться на свалку истории, будучи вытесненой более совершенными устройствами.

Есть грустная ирония в том, сколь тернистый путь прошла данная технология, чтобы быстро отправиться на свалку истории, будучи вытесненой более совершенными устройствами.

Интерес к люминесценции

В рамках истории науки и техники считается, что первой значимой персоной среди учёных, обративших внимание на люминесценцию, был М. В. Ломоносов. Ещё в XVIII-том веке он проводил эксперименты со свечением водорода в стеклянном сферическом сосуде. Хотя при этом был использован электрический ток, Михайло Васильевич не ставил перед собой задачу изобрести источник искусственного освещения, и его опыты имели совершенно общий научный интерес.

В течение многих десятилетий к этой теме учёные всерьёз почти не возвращались. И только в 1856-том году немецкий стеклодув Генрих Гейслер показал миру стеклянную трубку со светящимся внутри газом. Это был совсем не промышленный прототип, а простая экспериментальная установка, работу которой обеспечивал самодельный вакуумный насос. Идея удалить воздух к Гейслеру пришла на почве того, что тот мог потенциально мешать разглядеть слабое свечение. Изобретение включало в себя высоковольтную катушку, при помощи которой в прозрачной колбе под вакуумом порождалось сине-зелёное свечение. При заполнении сосуда газом цвет свечения менялся, что означало возможность применять разные газы и получать новые оттенки. По имени изобретателя такое изделие получило общее название «трубка Гейслера».

Идея удалить воздух к Гейслеру пришла на почве того, что тот мог потенциально мешать разглядеть слабое свечение. Изобретение включало в себя высоковольтную катушку, при помощи которой в прозрачной колбе под вакуумом порождалось сине-зелёное свечение. При заполнении сосуда газом цвет свечения менялся, что означало возможность применять разные газы и получать новые оттенки. По имени изобретателя такое изделие получило общее название «трубка Гейслера».

Всего через год учёный из известной французской династии Беккерелей – Александр Эдмон Беккерель – начинает серьёзно исследовать явление электролюминесценции. Уже в 1859-том году, после нескольких серий опытов с трубками Гейслера, он приходит к выводу о необходимости нанесения специальных покрытий на внутреннюю поверхность сосудов – веществ с люминесцентными свойствами. Имея предшествующий опыт в области оптической физики, изучая солнечный и искусственный свет на протяжении многих лет, А. Э. Беккерель понимал направление, в котором следует развиваться данной технологии во благо общества и прогресса. Вместе с тем, даже на этом этапе никто не ставил себе цель изобрести источник света, который был бы способен заменить лучину, фонарь или канделябр. Тот уровень яркости, который был получен Беккерелем, не способствовал существенному интересу к люминесценции как альтернативному источнику света, а потому на определённом этапе эксперименты были остановлены. Зато учёный сумел оставить после себя фундаментальную идею о нанесении люминофоров на поверхности для увеличения светимости.

Вместе с тем, даже на этом этапе никто не ставил себе цель изобрести источник света, который был бы способен заменить лучину, фонарь или канделябр. Тот уровень яркости, который был получен Беккерелем, не способствовал существенному интересу к люминесценции как альтернативному источнику света, а потому на определённом этапе эксперименты были остановлены. Зато учёный сумел оставить после себя фундаментальную идею о нанесении люминофоров на поверхности для увеличения светимости.

После тридцатилетнего затишья в этой сфере по миру сенсационно пронеслось известие об эксперименте с трубками Гейслера, поставленном в Колумбийском университете. Занимался этим американский изобретатель сербского происхождения Никола Тесла. В мае 1891-го года он сумел перед публикой продемонстрировать опыт, предполагающий свечение сразу нескольких вакуумированных трубок, помещённых в электрическое поле новой высокочастотной катушки. При этом учёный объяснял связь между тем, какой свет рождается в ёмкостях, и какой состав был нанесён на их стенки. Для получения яркого белого света Тесла использовал иттрий, а саму трубку ему даже не приходилось присоединять к установке электродами. При помощи электростатического поля высокой напряжённости сосуд с покрытием можно было свободно перемещать по комнате, как свечу в подсвечнике, а свечение достигалось исключительно за счёт индукции. Публика оказалась поражена ярким искусственным светом, при котором вполне можно было бы писать письма и читать. Всего через месяц с небольшим, 23 июня 1891-го года, Никола Тесла получает патент на целый комплекс газоразрядных осветительных приборов. На этот раз установка построена на базе аргоновых ламп, питающихся токами высокого вольтажа и частоты. Как известно, тот же самый газ до сих пор наиболее часто используют в устройствах газоразрядного освещения.

Для получения яркого белого света Тесла использовал иттрий, а саму трубку ему даже не приходилось присоединять к установке электродами. При помощи электростатического поля высокой напряжённости сосуд с покрытием можно было свободно перемещать по комнате, как свечу в подсвечнике, а свечение достигалось исключительно за счёт индукции. Публика оказалась поражена ярким искусственным светом, при котором вполне можно было бы писать письма и читать. Всего через месяц с небольшим, 23 июня 1891-го года, Никола Тесла получает патент на целый комплекс газоразрядных осветительных приборов. На этот раз установка построена на базе аргоновых ламп, питающихся токами высокого вольтажа и частоты. Как известно, тот же самый газ до сих пор наиболее часто используют в устройствах газоразрядного освещения.

Становление люминесцентного освещения

Три года спустя американский инженер Дэниэл МакФарланд Мур сумел продвинуться гораздо дальше – он изобрёл изделие, которые сегодня мы бы назвали лампой дневного света. Учёный применил смесь инертных газов – азота и диоксида углерода, причём первый давал молочно-розовый оттенок свечения, а второй обеспечивал его осветление до степени, отдалённо сравнимой со светом солнца. Несмотря на то, что эффективность изделия была совершенно очевидна, первая версия была слишком громоздкой для создания светильников на их основе. Изобретателю с парой помощников пришлось потратить целых десять лет, чтобы в 1904-том году ввести новые устройства в массовый обиход. Лампы Мура начали использоваться в различных конторах, магазинах, в банках и гостиницах, продлевая светлое время суток.

Учёный применил смесь инертных газов – азота и диоксида углерода, причём первый давал молочно-розовый оттенок свечения, а второй обеспечивал его осветление до степени, отдалённо сравнимой со светом солнца. Несмотря на то, что эффективность изделия была совершенно очевидна, первая версия была слишком громоздкой для создания светильников на их основе. Изобретателю с парой помощников пришлось потратить целых десять лет, чтобы в 1904-том году ввести новые устройства в массовый обиход. Лампы Мура начали использоваться в различных конторах, магазинах, в банках и гостиницах, продлевая светлое время суток.

Другой известный изобретатель, Томас Эдисон, также не прошёл мимо явления люминесценции. Он неоднократно предпринимал попытки развить идеи Гейслера, придав им более прикладной характер. Параллельно с другими учёными в 1896-том году он разработал покрытие из вольфрамата кальция для рентгеновских трубок, что в дальнейшем переросло в люминесцентные лампы дуговой конструкции и было защищено патентом 1907-го года. Тем не менее, качество света, полученного таким способом, было невысоким, что заставило Эдисона сконцентрироваться на развитии своей основной идеи – лампах накаливания с вольфрамовыми нитями. Они имели коммерческий успех и всегда оставались доминирующей тенденцией в научной работе Эдисона.

Тем не менее, качество света, полученного таким способом, было невысоким, что заставило Эдисона сконцентрироваться на развитии своей основной идеи – лампах накаливания с вольфрамовыми нитями. Они имели коммерческий успех и всегда оставались доминирующей тенденцией в научной работе Эдисона.

Одновременно с остальными на рубеже XIX-XX-го веков работал ещё один американский учёный, Питер Купер Хьюитт. В 1901-ом году он показал свою ртутную лампу, которая обеспечивала мягкое сине-зелёное свечение, а с точки зрения световой отдачи от каждого потреблённого ватта превосходила главное изобретение Эдисона. Нетрудно догадаться, что ключевой препоной для распространения ламп Хьюитта стал цвет, который никак не подходил для массового применения. Хотя следует отметить, что сам принцип работы ламп история сохранила, и в Америке 30-х годов источники света системы Хьюитта применялись в освещении дорог и тротуаров фонарными столбами.

Следующее открытие произошло почти внезапно. В 1926-том году в Германии учёные искали наиболее эффективный источник ультрафиолетового излучения. Эдмунд Гермер и его сотрудники обнаружили, что при повышении давления в колбе с флуоресцентным порошком исходный оттенок переходит в белый, с равномерным распределением светового потока. При этом и его яркость, и тон были гораздо ближе к нейтральному дневному свету, а потому – превосходили аналогичные показатели лампочек накаливания. Со временем именно фамилию Гермера впишут в учебники, поскольку его конструкция ближе всего к тому, как устроены люминесцентные лампы современного типа. Уже в 1934-тому году компания GeneralElectric выкупила патент Гермера и начала работу по совершенствованию его наработок.

Эдмунд Гермер и его сотрудники обнаружили, что при повышении давления в колбе с флуоресцентным порошком исходный оттенок переходит в белый, с равномерным распределением светового потока. При этом и его яркость, и тон были гораздо ближе к нейтральному дневному свету, а потому – превосходили аналогичные показатели лампочек накаливания. Со временем именно фамилию Гермера впишут в учебники, поскольку его конструкция ближе всего к тому, как устроены люминесцентные лампы современного типа. Уже в 1934-тому году компания GeneralElectric выкупила патент Гермера и начала работу по совершенствованию его наработок.

Исследовательскую группу в GE возглавляли Джордж Инман и Ричард Тайер, которые буквально сумели произвести революцию в осветительной сфере. Уже к августу того же года они смогли довести эффективность изделий до 35 лм/Вт, что ещё совсем недавно казалось почти недостижимым пределом. На волне нахлынувшего успеха в декабре 1934-го года в США начинается массовое производство таких изделий. Популярность ламп данного типа объяснялась их вполне заслуженной эффективностью, и к 1938-му году модели дневного света длиной в 48 дюймов заполонили потолочные светильники почти всех офисов страны. Все четыре года исследовательские департаменты работали над тем, чтобы изобрести электрод, эффективно противостоящий разрушающему воздействию электротока. Компания скупала любые патенты, относящиеся к этой тематике, и пыталась внедрить их в производство.

Популярность ламп данного типа объяснялась их вполне заслуженной эффективностью, и к 1938-му году модели дневного света длиной в 48 дюймов заполонили потолочные светильники почти всех офисов страны. Все четыре года исследовательские департаменты работали над тем, чтобы изобрести электрод, эффективно противостоящий разрушающему воздействию электротока. Компания скупала любые патенты, относящиеся к этой тематике, и пыталась внедрить их в производство.

Новое время и потребительские реалии

В Европу люминесцентные осветительные приборы пришли почти на целое десятилетие позже, а в СССР вообще начали использоваться только в 1960-тых. При этом именно на территории Советского Союза появилось заметное функциональное разделение лампочек накаливания и газоразрядных моделей. Первые использовались там, где был необходим общий и локальный свет – в люстрах, настольных лампах, настенных светильниках и бра, а вторые применялись исключительно в местах общественного пользования – в учебных классах и аудиториях, в холлах учреждений, в крупных помещениях цехов и кабинетов. Предполагалось, что свет люминесцентных моделей призван заменить естественный дневной, но при этом быть условно рабочим, поддерживать дисциплину. В домах такие изделия практически не принято было использовать, за самым редким исключением.

Предполагалось, что свет люминесцентных моделей призван заменить естественный дневной, но при этом быть условно рабочим, поддерживать дисциплину. В домах такие изделия практически не принято было использовать, за самым редким исключением.

К концу ХХ-го века однозначно наметились тенденции по замещению люминесцентных источников. Хотя явного конкурента им тогда ещё не было, для учёных стало очевидно, что качественная смена светоприборов случится уже в самые ближайшие годы. В начале XXI-го века люди активно начали использовать галогеновые лампочки, в сущности, являющиеся вариацией всё тех же люминесцентных моделей, но в быту они почти не прижились. Зато новое дыхание газоразрядные модели получили с выходом на рынок так называемых «энергосберегающих» ламп. На самом деле это были всё те же изделия, только в новом форм-факторе. Второе их название – КЛЛ – можно расшифровать как «компактные люминесцентные лампы». Фактически всё ту же трубку Гейслера завили в спираль и из прямой сделали приближенной по габаритам к лампочкам накаливания. Благодаря этому устанавливать изделия стало возможно даже в обычные патроны для ламп стандарта Е27. Хитрый ход производителей продлил активный период продаж по всему миру ещё на 5-7 лет и не дал технологии угаснуть насовсем. Кроме того, он привлёк общественное внимание к вопросам энергоэффективности, которые и по сей день в тренде. Однако, наиболее ироничным можно назвать то, что решающим фактором в вопросе, сколько ещё продлится существование люминесцентных моделей стала другая тенденция эпохи. Как только широкая общественность узнала, что в таких изделиях содержатся пары ртути, продажи начали стремительно падать, и отраслевой рынок потерпел существенный спад.

Благодаря этому устанавливать изделия стало возможно даже в обычные патроны для ламп стандарта Е27. Хитрый ход производителей продлил активный период продаж по всему миру ещё на 5-7 лет и не дал технологии угаснуть насовсем. Кроме того, он привлёк общественное внимание к вопросам энергоэффективности, которые и по сей день в тренде. Однако, наиболее ироничным можно назвать то, что решающим фактором в вопросе, сколько ещё продлится существование люминесцентных моделей стала другая тенденция эпохи. Как только широкая общественность узнала, что в таких изделиях содержатся пары ртути, продажи начали стремительно падать, и отраслевой рынок потерпел существенный спад.

В то же самое время получила развитие новая технология – светодиоды. Их можно было без опаски противопоставлять всем предыдущим типам освещения: такие изделия полностью безопасны для экологии, они легко показывают высокие эксплуатационные характеристики, экономичны в работе и служат в 5-10-30 раз дольше всех предшественников. Световая отдача диодов не оставляет шансов люминесценции с точки зрения энергозатрат на один люмен, а слабая зависимость от скачков напряжения, типичных для нашего времени, однозначно склоняет отказаться от каких-либо других альтернатив. Конечно, это не значит, что люминесцентные модели больше совершенно не производятся, однако их удел сегодня в основном – это всё те же общественные пространства. Хотя даже оттуда их сейчас всё больше вытесняют светодиодные панели, которые при том же размере способны обеспечить лучшую освещённость, потратив на это заметно меньше энергии.

Световая отдача диодов не оставляет шансов люминесценции с точки зрения энергозатрат на один люмен, а слабая зависимость от скачков напряжения, типичных для нашего времени, однозначно склоняет отказаться от каких-либо других альтернатив. Конечно, это не значит, что люминесцентные модели больше совершенно не производятся, однако их удел сегодня в основном – это всё те же общественные пространства. Хотя даже оттуда их сейчас всё больше вытесняют светодиодные панели, которые при том же размере способны обеспечить лучшую освещённость, потратив на это заметно меньше энергии.

История создания источника света

- Главная

- Статьи

- org/ListItem»> Лампы

- История создания источника света

История развития источников света относится к самым древним временам. Первым этапом можно условно назвать приручение огня нашими предками. Свет костра послужил отправной точкой в долгом пути эволюции качества освещения окружающего пространства.

В двадцатом столетии лампа накаливания стала широко распространенным элементом освещения домов

После покорения огня, древние люди для удобства стали использовать факелы, ведь света от костров и огня в печи было недостаточно. Римляне и египтяне применяли для освещения специальный масляный раствор, помещенный глиняную посуду. Обитатели некоторых других стран использовали в качестве горючей жидкости нефть.

Чтобы улучшить качество освещения, в Европе появились первые свечи, сделанные из густого жира. Немного позже они были улучшены благодаря применению китового жира и стеариновой кислоты. Новые материалы свечей были гораздо качественнее, их отличал чистый свет и отсутствие запаха при горении.

Знаменательной датой в области усовершенствования источников света считается 1879 год – именно тогда Томас Эдисон запатентовал лампу накаливания, улучшив и доработав изобретение русского ученого А. Лодыгина. Конечно, этому событию предшествовала череда научных поисков и исследований, что в итоге и дало свой закономерный результат. В двадцатом столетии лампа накаливания стала широко распространенным элементом освещения домов. На протяжении всего времени она претерпевала различные изменения – менялась форма, цветность, ее размеры – но принцип работы оставался таким же.

В отличие от люминесцентных вариантов, в металлогалогенных источниках света используются галогениды некоторых металлов

Параллельно с этим ученые активно изучали воздействие электрических разрядов на различные предметы. В частности, была открыта возможность использовать осветительные приборы, основывающиеся на свечении газов, взаимодействующих с электричеством. Так, в 1886 году Никола Тесла стал изобретателем газоразрядной аргоновой лампы, которая послужила прародителем компактной люминесцентной лампы. Также одной из разновидностей данного изобретения являются металлогалогенные лампы. В отличие от люминесцентных вариантов, в металлогалогенных источниках света используются галогениды некоторых металлов. На сегодняшний день, благодаря ряду доработок и улучшений, мы можем наблюдать применение газоразрядных ламп в общественных помещениях, на фабриках, а также в освещении торговых объектов.

В частности, была открыта возможность использовать осветительные приборы, основывающиеся на свечении газов, взаимодействующих с электричеством. Так, в 1886 году Никола Тесла стал изобретателем газоразрядной аргоновой лампы, которая послужила прародителем компактной люминесцентной лампы. Также одной из разновидностей данного изобретения являются металлогалогенные лампы. В отличие от люминесцентных вариантов, в металлогалогенных источниках света используются галогениды некоторых металлов. На сегодняшний день, благодаря ряду доработок и улучшений, мы можем наблюдать применение газоразрядных ламп в общественных помещениях, на фабриках, а также в освещении торговых объектов.

Еще в 1907 году британский ученый Генри Раунд заложил основы светодиодных источников света. В 1923 году уже советский физик О. Лосев проводил опыты, используя диоды и карбиды кремния. В наше время, источники света на основе светодиодов получили мощный толчок к развитию и по прогнозам ученых в ближайшее десятилетие станут массовым элементом в освещении города.

Можно выделить на сегодняшний день и ряд специфических источников света, имеющих возможность работать определенное время без электрического питания. Сюда относятся фото- и радиолюминесцентные лампы, работающие за счет заряженных солнечным светом люминофоров и радиоактивного облучения соответственно. В освещении домов и общественных помещений, конечно, их не найти, но их польза неоценима в местах, где нет доступа к электричеству.

С древних лет и до современности источники света проделали огромный путь: от костра до мощных светодиодных ламп. И, как известно, прогресс никогда не стоит на месте, поэтому уже в ближайшем будущем, возможно, мы сможем увидеть улучшенные в несколько раз осветительные приборы, или же кардинально новые решения в области освещения.

Сделаем расчет за 15 минут

Заполните заявку. Наши инженеры с профильным образованием сделают расчет по вашему техническому заданию в соответсвии со всеми нормами.

Нажимая кнопку «Отправить», Вы даете Согласие на обработку персональных данных

Экспериментальная люминесцентная лампа | Национальный музей американской истории

Предыдущий

Следующий

>>

Применяются условия использования

ЗагрузкиПрименяются условия использования

Загрузки- Описание

-

Разработка практических люминесцентных ламп заняла десятилетия, и многие исследователи внесли свой вклад.

Юлиус Плюкер и Генрих Гейсслер изготовили светящиеся стеклянные трубки в 1850-х годах, примерно в то время, когда Джордж Стоукс обнаружил, что невидимый ультрафиолетовый свет заставляет некоторые материалы светиться или «флуоресцировать». Александр Эдмон Беккерель поместил флуоресцентные материалы в трубку Гейсслера в 1859 году., хотя его трубки не длились долго. Наполненные углекислым газом трубки Д. Макфарлана Мура и ртутные трубки Питера Купера Хьюитта около 1900 г. дали практический опыт работы с газонаполненными газоразрядными лампами и вдохновили Жоржа Клода на создание неоновых трубок.

Юлиус Плюкер и Генрих Гейсслер изготовили светящиеся стеклянные трубки в 1850-х годах, примерно в то время, когда Джордж Стоукс обнаружил, что невидимый ультрафиолетовый свет заставляет некоторые материалы светиться или «флуоресцировать». Александр Эдмон Беккерель поместил флуоресцентные материалы в трубку Гейсслера в 1859 году., хотя его трубки не длились долго. Наполненные углекислым газом трубки Д. Макфарлана Мура и ртутные трубки Питера Купера Хьюитта около 1900 г. дали практический опыт работы с газонаполненными газоразрядными лампами и вдохновили Жоржа Клода на создание неоновых трубок. -

В 1926 году Фридрих Мейер, Ганс Спаннер и Эдмунд Гермер из Германии запатентовали закрытую стеклянную трубку, содержащую пары ртути, электроды на обоих концах и покрытие из флуоресцентных порошков, называемых люминофорами. Это включало в себя все функции, которые мы видим в современных люминесцентных лампах, но их работодатель не занимался развитием.

Уильям Энфилд из General Electric видел неоновые лампы с фосфорным покрытием во Франции в начале 19 века.30-х годов, и услышал, что европейские исследователи разрабатывают люминесцентную лампу. Особенно срочное письмо 1934 года от консультанта, лауреата Нобелевской премии Артура Комптона, появившегося вслед за европейским прорывом в области натриевых ламп низкого и ртутного давления высокого давления, побудило GE и ее лицензиата Westinghouse к совместным действиям.

Уильям Энфилд из General Electric видел неоновые лампы с фосфорным покрытием во Франции в начале 19 века.30-х годов, и услышал, что европейские исследователи разрабатывают люминесцентную лампу. Особенно срочное письмо 1934 года от консультанта, лауреата Нобелевской премии Артура Комптона, появившегося вслед за европейским прорывом в области натриевых ламп низкого и ртутного давления высокого давления, побудило GE и ее лицензиата Westinghouse к совместным действиям. -

Энфилд создал команду во главе с Джорджем Инманом, и к концу 1934 они сделали несколько рабочих люминесцентных ламп, включая ту, что показана здесь. Чтобы сэкономить время, команда приняла конструкцию существующей трубчатой лампы накаливания, чтобы использовать доступное производственное оборудование и детали лампы. Скорость была важна. Помимо европейских конкурентов, американские компании, такие как Sylvania, также работали над флуоресцентными лампами.

Вторая группа GE под руководством Филипа Причарда работала над производственным оборудованием. Другие группы GE в Скенектади и Форт. Уэйн помогал в разработке балластов и решении проблем схемотехники.

Вторая группа GE под руководством Филипа Причарда работала над производственным оборудованием. Другие группы GE в Скенектади и Форт. Уэйн помогал в разработке балластов и решении проблем схемотехники. -

В 1936 году GE и Westinghouse продемонстрировали новую лампу ВМС США (эта лампа находится в коллекции Смитсоновского института). Публика наконец-то увидела люминесцентные лампы в 1939 году как на Всемирной выставке в Нью-Йорке, так и на выставке «Золотые ворота» в Сан-Франциско. Эти ранние лампы давали вдвое большую энергоэффективность по сравнению с лучшими лампами накаливания. Производство люминесцентных ламп, поначалу медленное, вскоре резко возросло, поскольку миллионы их были установлены на заводах по производству оборудования для американской армии во время Второй мировой войны.0016

- Характеристики лампы: Двуцокольная без цоколей.

Плоские прессы с вытяжным наконечником рядом с одним прессом. На обоих концах установлен вольфрамовый электрод конфигурации СС-6, покрытый эмиттером. Внутри лампы находится шарик ртути. Оболочка из прозрачного стекла Т-7 имеет люминофорное покрытие, покрывающее около 3 дюймов (8 см) лампы ближе к центру.

Плоские прессы с вытяжным наконечником рядом с одним прессом. На обоих концах установлен вольфрамовый электрод конфигурации СС-6, покрытый эмиттером. Внутри лампы находится шарик ртути. Оболочка из прозрачного стекла Т-7 имеет люминофорное покрытие, покрывающее около 3 дюймов (8 см) лампы ближе к центру. - Характеристики лампы: Двуцокольная без цоколей.

- Имя объекта

- газоразрядная лампа

- люминесцентная лампа

- Другие условия

- газоразрядная лампа; Флуоресцентный

- дата изготовления

- ок. 1934

- Дата изготовления

- ок 1934

- производитель

- Дженерал Электрик

- Место производства

- США: Огайо, Кливленд

- Физическое описание

- стекло (общий материал)

- ртуть (общий материал)

- вольфрам (общий материал)

- Измерения

- в целом: 14 1/2 дюйма x 7/8 дюйма; 36,83 см x 2,2225 см

- Идентификационный номер

-

1997.

0388.41

0388.41 - регистрационный номер

- 1997.0388

- каталожный номер

- 1997.0388.41

- Кредитная линия

- от General Electric Lighting Company через Terry K. McGowan

- Посмотреть больше товаров в

- Работа и промышленность: электричество

- Энергия и мощность

- Промышленность и производство

- Выставка

- Освещение революции

- Место проведения выставки

- Национальный музей американской истории

- Источник данных

- Национальный музей американской истории

Номинировать этот объект для фотографирования.

Наша база данных коллекций находится в стадии разработки. Мы можем обновить эту запись на основе дальнейших исследований и обзоров. Узнайте больше о нашем подходе к публикации нашей коллекции в Интернете.

Если вы хотите узнать, как вы можете использовать содержимое этой страницы, ознакомьтесь с Условиями использования Смитсоновского института. Если вам нужно запросить изображение для публикации или другого использования, посетите страницу Права и репродукции.

Примечание. Отправка комментариев временно недоступна, пока мы работаем над улучшением сайта. Приносим извинения за прерывание. Если у вас есть вопрос, касающийся коллекций музея, сначала ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о коллекциях. Если вам нужен личный ответ, воспользуйтесь нашей контактной страницей.

История внутреннего освещения: флуоресцентная лампочка

Блог

Томас Эдисон никогда не будет забыт, и его лампа накаливания всегда будет свидетельством человеческой изобретательности, но современные светильники и дизайн освещения позволяют использовать различные виды лампочек .

«Лампы накаливания существуют с конца 1800-х годов, но господство почтенной технологии, похоже, почти закончилось», — сообщает National Geographic. «1 января 2014 года, в соответствии с законом, принятым Конгрессом в 2007 году, старые знакомые лампы накаливания с вольфрамовой нитью мощностью 40 и 60 Вт больше не могут производиться в США, поскольку они не соответствуют требованиям федерального законодательства. -стандарты эффективности».

Новое поколение в освещении

Если вам нужно заменить лампочку в современных светильниках — от освещения ванны до дизайнерского наружного освещения и современных люстр — вы будете использовать КЛЛ или, возможно, светодиод лампочка. В любом случае вам не нужно будет менять их почти так же часто, как их предшественники накаливания.

«К концу 1920-х и началу 1930-х годов европейские исследователи проводили эксперименты с неоновыми трубками, покрытыми люминофором (материалом, который поглощает ультрафиолетовый свет и преобразует невидимый свет в полезный белый свет). Эти открытия вызвали в США исследовательские программы по люминесцентным лампам, и к середине и концу XIX в.В 30-х годах американские светотехнические компании демонстрировали флуоресцентные лампы военно-морскому флоту США и на Всемирной выставке в Нью-Йорке в 1939 году», — говорится в сообщении Министерства энергетики. «Эти лампы работали дольше и были примерно в три раза эффективнее ламп накаливания. Потребность в энергосберегающем освещении американских военных заводов привела к быстрому внедрению флуоресцентных ламп, и к 1951 году линейные люминесцентные лампы производили больше света в США».

Эти открытия вызвали в США исследовательские программы по люминесцентным лампам, и к середине и концу XIX в.В 30-х годах американские светотехнические компании демонстрировали флуоресцентные лампы военно-морскому флоту США и на Всемирной выставке в Нью-Йорке в 1939 году», — говорится в сообщении Министерства энергетики. «Эти лампы работали дольше и были примерно в три раза эффективнее ламп накаливания. Потребность в энергосберегающем освещении американских военных заводов привела к быстрому внедрению флуоресцентных ламп, и к 1951 году линейные люминесцентные лампы производили больше света в США».

Потребность в энергосбережении продолжала стимулировать инновации. «Это была еще одна нехватка энергии — 1973 нефтяного кризиса — это заставило инженеров-светотехников разработать люминесцентную лампу, которую можно было бы использовать в жилых помещениях», — говорится в сообщении Министерства энергетики.

В 1970-х годах Эдвард Хаммер из General Electric создал первую компактную люминесцентную лампу (КЛЛ), согнув люминесцентную трубку в спираль.