Что представляет собой эмулятор ПЗУ КР573РФ5. Как работает схема эмулятора. Для чего нужен эмулятор ПЗУ при разработке устройств. Какие преимущества дает использование эмулятора перед обычным ПЗУ. Как самостоятельно изготовить эмулятор ПЗУ КР573РФ5.

Назначение и принцип работы эмулятора ПЗУ КР573РФ5

Эмулятор ПЗУ КР573РФ5 представляет собой устройство, позволяющее заменить микросхему постоянного запоминающего устройства (ПЗУ) КР573РФ5 на статическое оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) с батарейным питанием. Это дает ряд преимуществ при разработке и отладке электронных устройств:

- Возможность многократного перепрограммирования содержимого памяти без необходимости стирания ультрафиолетом

- Сокращение времени цикла разработки за счет быстрой модификации программы

- Увеличение срока службы панельки для микросхемы ПЗУ

- Возможность «горячей» замены содержимого памяти без выключения питания устройства

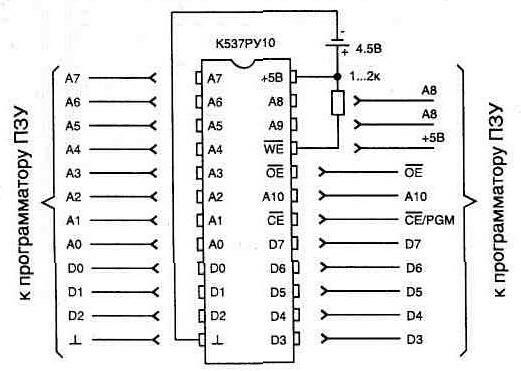

Принцип работы эмулятора основан на использовании статического ОЗУ КР537РУ10, имеющего совместимое с КР573РФ5 расположение выводов. При этом решаются следующие задачи:

- Обеспечение сохранности данных в ОЗУ при отключении основного питания за счет батарейного питания

- Защита от «тиристорного эффекта» в структуре КМОП микросхемы ОЗУ

- Автоматическое переключение между режимами программирования и работы

Схемотехника эмулятора ПЗУ КР573РФ5

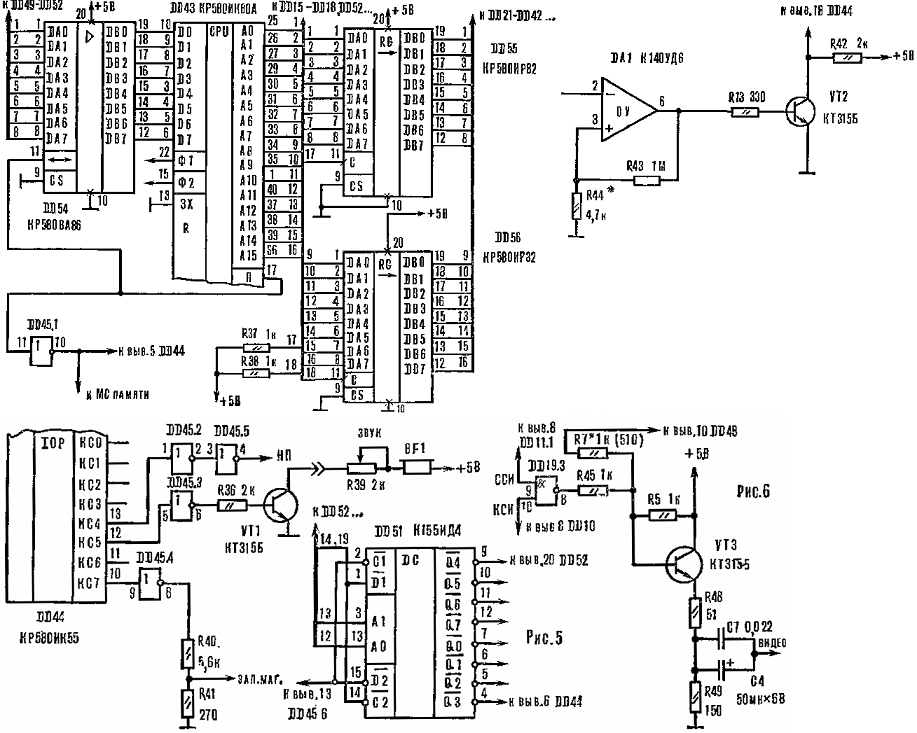

Рассмотрим принципиальную схему эмулятора ПЗУ КР573РФ5:

[Здесь должно быть изображение схемы]

Основные функциональные узлы схемы:

- DD3 — микросхема статического ОЗУ КР537РУ10

- DD1, DD2 — буферы шины адреса и управления на регистрах К1533ИР22

- DD4 — буфер шины данных на К1533АП6

- DD5, DD6 — логика управления режимами работы на К1533ЛА3, К1533ЛИ1

- GB1 — батарея резервного питания из 3 аккумуляторов Д0,06

Ключевые особенности схемотехники:

- Использование регистров К1533ИР22 в качестве буферов, автоматически переходящих в третье состояние при снижении напряжения питания

- Схема защиты от «тиристорного эффекта» на транзисторе VT1

- Автоматическое переключение между режимами записи и хранения

Изготовление и настройка эмулятора ПЗУ КР573РФ5

Для самостоятельного изготовления эмулятора потребуются следующие компоненты:

- Печатная плата согласно чертежу

- Микросхемы DD1-DD6 согласно схеме

- Аккумуляторы Д0,06 — 3 шт

- Разъем DIP-24 для подключения к устройству

- Плоский кабель длиной 10-15 см

- Радиодетали согласно схеме

Основные этапы изготовления:

- Изготовление печатной платы по чертежу

- Монтаж компонентов на плату

- Изготовление кабеля для подключения к устройству

- Настройка зарядного тока аккумуляторов подбором R9

При правильном монтаже и исправных деталях эмулятор не требует сложной настройки. Достаточно установить ток заряда аккумуляторов в пределах 0,5-1,5 мА подбором резистора R9.

Применение эмулятора ПЗУ КР573РФ5 в радиолюбительской практике

Эмулятор ПЗУ КР573РФ5 будет особенно полезен в следующих случаях:

- Разработка устройств на базе микропроцессоров и микроконтроллеров

- Отладка программного обеспечения для встраиваемых систем

- Модификация и доработка существующих устройств

- Восстановление работоспособности техники с неисправными ПЗУ

Использование эмулятора позволяет существенно ускорить процесс разработки за счет возможности быстрого изменения программы без необходимости стирания и перепрограммирования ПЗУ. Это особенно актуально при отладке сложных алгоритмов работы устройств.

Преимущества эмулятора ПЗУ КР573РФ5 перед аналогами

По сравнению с другими решениями для эмуляции ПЗУ, данная конструкция обладает рядом достоинств:

- Полная совместимость с оригинальной микросхемой КР573РФ5 по расположению выводов

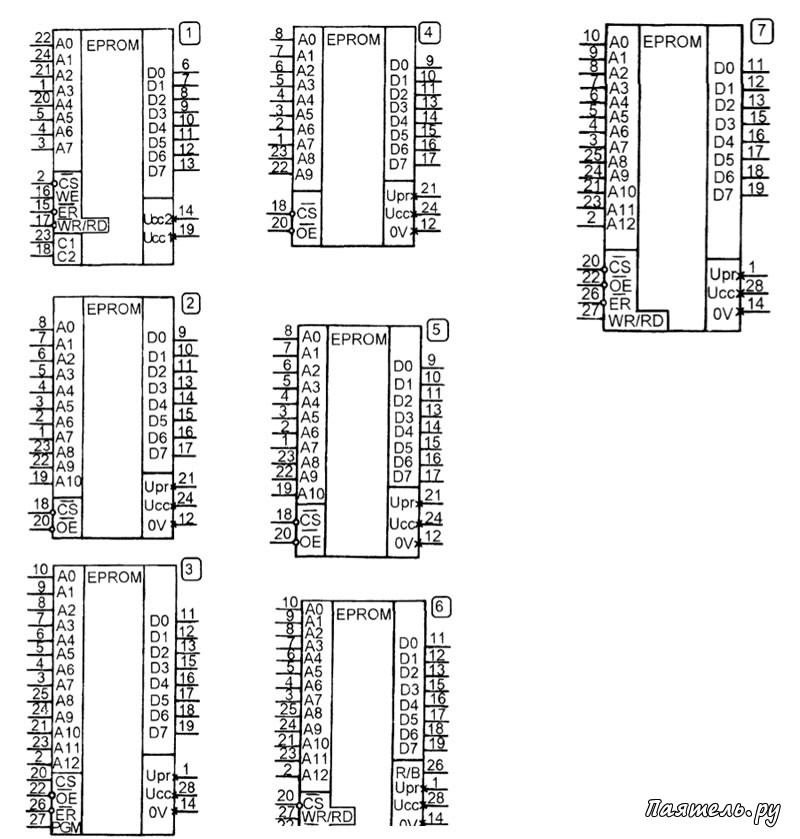

- Возможность программирования в стандартном программаторе ПЗУ

- Автономность работы за счет использования батарейного питания

- Защита от сбоев при нестабильном питании устройства

- Простота конструкции и доступность компонентов

Эти особенности делают эмулятор универсальным инструментом для широкого круга применений в радиолюбительской практике.

Модификации и улучшения конструкции эмулятора ПЗУ

Базовая схема эмулятора допускает ряд модификаций для расширения функциональности:

- Увеличение объема памяти за счет использования более емких микросхем ОЗУ

- Добавление интерфейса для программирования через компьютер

- Реализация эмуляции нескольких типов ПЗУ путем переключения режимов

- Интеграция с отладочными средствами микропроцессорных систем

Рекомендации по использованию эмулятора ПЗУ КР573РФ5

Для эффективного применения эмулятора следует учитывать некоторые особенности его работы:

- Необходимо периодически проверять напряжение батареи питания

- Следует избегать случайных замыканий выводов разъема

- При длительном хранении рекомендуется отключать батарею

- Важно соблюдать правильность подключения к программатору ПЗУ

Соблюдение этих простых правил обеспечит надежную работу эмулятора и позволит максимально эффективно использовать его возможности при разработке и отладке электронных устройств.

Эмулятор ПЗУ КР573РФ5

Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Радиолюбительские конструкции > Конструкции > Эмулятор ПЗУ КР573РФ5

class=»small»>

|

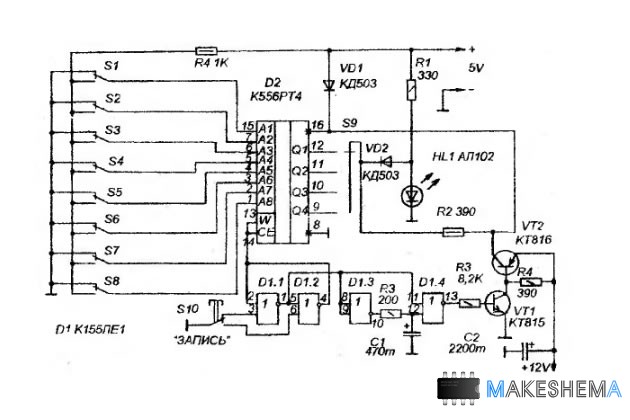

Описание этой конструкции было опубликовано в журнале «Радиолюбитель» №5 за 1997 год и «Радиолюбитель. Ваш компьютер» №2 за 1997 год.

Основное достоинство эмулятора – полное соответствие заменяемой

микросхеме – К573РФ5, возможность программирования в стандартном

программаторе и установки в отлаживаемое устройство без отключения

питания, а также простота и надежность конструкции. Для микросхем РПЗУ с ультрафиолетовым стиранием количество циклов перепрограммирования ограничено в лучшем случае одним-двумя десятками, а сам процесс стирания занимает 20-30 минут. Поэтому представляет интерес идея заменить на время отладки разрабатываемого устройства РПЗУ статическим ОЗУ с батарейным питанием. Тем более, что расположение выводов у них часто совпадает, как, например, у К573РФ5 и К537РУ10.

Казалось бы — подключил к ОЗУ батарею и резистор

— и никаких проблем! К сожалению, гладко получается только на бумаге. Дело в

том, что для многих типов КМОП микросхем, и в частности для 537 серии,

существует опасность теплового пробоя p-n переходов в кристалле из-за

«тиристорного эффекта». Сущность этого явления заключается в том, что при повышении напряжения в шине питания выше нормы из-за бросков тока при включении и влияния индуктивностей шин, а также при превышении входным сигналом напряжения питания может появиться эффект неуправляемого нарастания тока стока, близкий по механизму к аналогичному явлению в тиристорах в момент их переключения. Поскольку в КМОП структурах отсутствуют токоограничивающие резисторы нагрузки, то нарастание тока приводит к развитию теплового пробоя в кристалле и, как следствие, к неисправности микросхемы. Подобного результата можно ожидать и при перегрузке выходов микросхемы, что в процессе наладки вполне вероятно. С учетом вышеизложенного был разработан и изготовлен эмулятор ПЗУ К573РФ5 на базе ОЗУ К537РУ10. Его принципиальная схема показана на рисунке. |

|

Сравнительная сложность конструкции с избытком окупается ее высокими

качественными показателями.

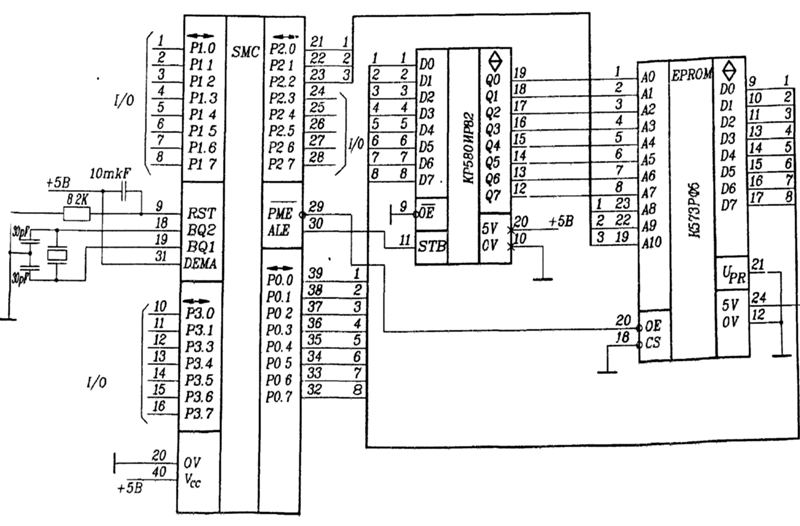

Микросхемы DD1 и DD2 являются буферами шины

адреса и шины управления. Выбор для этой цели регистров К1533ИР22

обусловлен тем, что при снижении напряжения питания ниже 3v, их выходы

автоматически переходят в 3-е состояние, переводя ОЗУ DD3 в режим хранения

и отключая буфер шины данных DD4. В доступной мне справочной литературе

не удалось найти информации о том, какие еще микросхемы, кроме К1533ИР22

и К1533ИР33 обладают подобным свойством. Особо следует отметить наличие входов WR и RD. Они расширяют область применения данного устройства и используются при отладке программного обеспечения конструкций на базе микро-ЭВМ серии 1816, 1830. Соединив внешними проводниками эти входы с одноименными выводами микроЭВМ, можно получить совмещенную область памяти программ и данных, а также, при необходимости, изменять содержимое памяти программ средствами микроЭВМ. Разумеется, если такое применение эмулятора не предполагается, эти выводы и связанные с ними элементы DD6.2 и DD6.4 можно исключить.

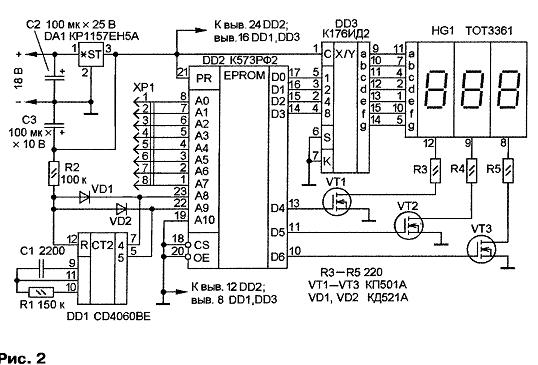

Устройство смонтировано на плате из двустороннего фольгированного

стеклотекстолита, которая с помощью плоского кабеля длиной 10-15см

соединяется с разъемом DIP24. Разъем, в свою очередь, вставляется в панельку

ПЗУ в разрабатываемом устройстве или программаторе. Для уменьшения

вероятности сбоев общий провод рекомендуется разместить в кабеле между

шинами адреса и данных, а провод +5v — между шинами данных и управления. |

|

Нумерация разрядов DD1, DD2 и

DD4 несколько отличается от стандартной, а контактные площадки для

подпайки кабеля расположены непосредственно около соответствующих

выводов микросхем. Благодаря этим, вполне допустимым на мой взгляд

упрощениям, плата доступна для ручного изготовления. Для обеспечения

механической прочности все проводники кабеля перед распайкой пропускаются

в отверстия диаметром 1,5 мм, расположенные в нижней части платы.

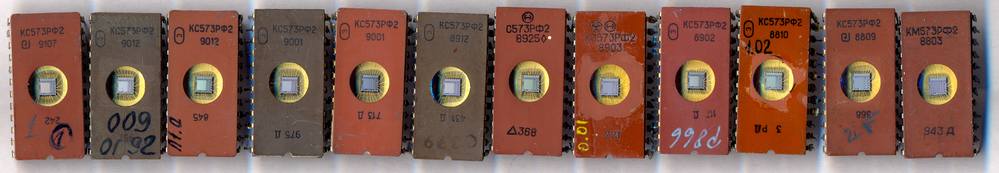

В качестве разъема удобно использовать неисправную микросхему

подходящего размера, например 573РФ2/5 в белом керамическом корпусе с

позолоченными выводами, удалив из нее кристалл. Кабель подпаивается

непосредственно к верхней части выводов таким образом, чтобы он не мешал

при установке в панельку. Перед распайкой кабеля следует омметром проверить

отсутствие замкнутых между собой выводов микросхемы. Для выводов WR и RD на плате следует установить миниатюрные гнезда. Батарея GB1 составлена из трех аккумуляторов Д 0,06. Последовательно с ней следует включить не показанный на схеме миниатюрный выключатель для исключения разрядки аккумуляторов при длительных перерывах в работе. Регистры К1533ИР22 можно заменить на К1533ИР33, у которых более удобно расположены выводы. Допустима замена К1533АП6 на К1533АП9,АП16; К1533ИД7 — на К1533ИД4 в режиме дешифратора 3*8. При этом потребуется соответственно доработать печатную плату. Все микросхемы серии 1533, кроме DD1 и DD2 можно заменить на их аналоги серии 555. Диоды VD2 и VD3 должны быть германиевыми, причем VD3 с допустимым током не менее 80ma.

При безошибочном монтаже и исправных деталях налаживание устройства

заключается в подборе резистора R9 для получения зарядного тока

аккумуляторной батареи в пределах 0,5-1,5ma. Несмотря на то, что в 21 веке это устройство несколько утратило свою актуальность, оно все еще может пригодиться в радиолюбительской практике. Доказательство тому - новый вариант чертежа печатной платы, разработанный в 2004 г. одним из радиолюбителей. Чертеж в формате PIA PCB (PCB Developer’s Individual Assistant). Бесплатную версию этой программы (800кб) можно найти по адресу http://zpostbox.narod.ru/soft.htm, а вот ее домашняя страничка http://www.waldherr.com/index.html. |

|

|

mailto: ra4nalr (at) write.kirov.ru mailto: ra4nal (at) yandex.ru http://ra4nal.qrz.ru http://ra4nalr.tut.ru © 1996-2000г. Воспроизведение материалов сайта в любом виде только с согласия автора. |

|

15 / 20 110 Версия для печати

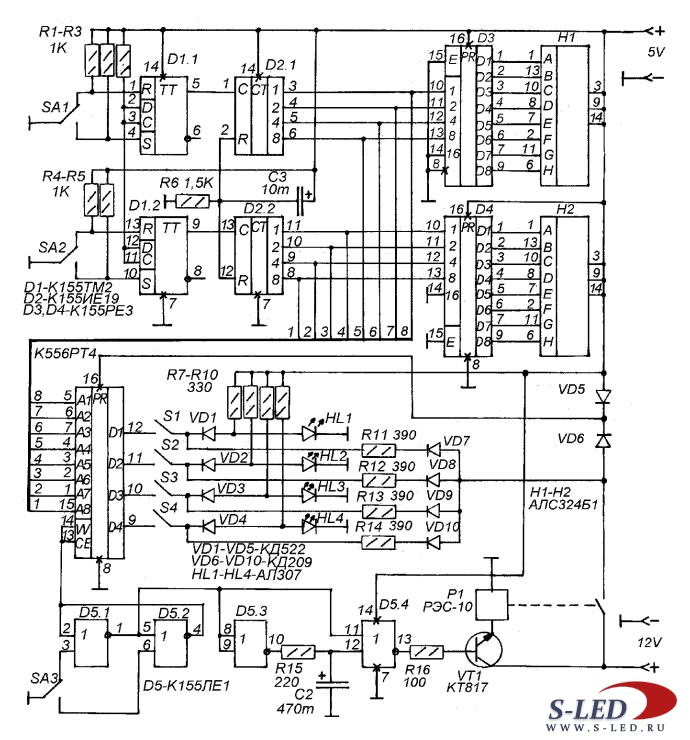

Неисправности, связанные с ОЗУ, занимают «почётную» нишу среди всевозможных причин неработоспособности Спектрумов.

Как правило горит микросхема памяти полностью. Т.е. не так, что в ней какой-то один бит не работает, а вообще вся микросхема перестаёт работать. Память Спектрума организована так, что каждая микросхема ОЗУ отвечает за свой бит памяти (для 48К спектрума это 8 микросхем по одному биту, итого имеем 64КБ адресуемой памяти). При старте компьютера ПЗУ производит свой тест памяти, и, если какая-либо ячейка ОЗУ «сбоит», компьютер устанавливает границу доступной памяти на адрес ячейки, предыдущей перед неисправной. При этом значение границы доступной памяти устанавливается в системной переменной P_RAMT (она находится по адресам 23732-23733 в ОЗУ. Всё это очень хорошо, но только в том случае, если обнаруженная дефектная ячейка памяти находится не в начале доступного ОЗУ. Дело в том, что для работы BASIC-48 тоже требуется какая-то доступная исправная память. И если дефект памяти выявится в начале ОЗУ, то BASIC просто-напросто не запустится, и мы ничего не сможем узнать. В случае, когда сгорела одна из микросхем ОЗУ полностью, компьютер не запустит BASIC.

Далее остаются только «пляски с бубном», чтобы найти что же в действительности сгорело. Применимо к микросхемам памяти можно попробовать примитивную, но иногда полезную диагностику. Дело в том, что дефектная микросхема памяти (КР565РУ5) может отличаться по температуре от остальных рабочих микросхем.

Вообще при производстве Спектрумов правилами хорошего тона является установка на панельки микросхемы ПЗУ и процессора. Это очень сильно облегчает жизнь при ремонте компьютера. В данном случае нас интересует микросхема ПЗУ. В «древних» Спектрумах, производимых в конце 80-х (начале 90-х годов) как правило ставилось две микросхемы ПЗУ. Это продиктовано тем, что микросхему ПЗУ объёмом 16К (буржуинское наименование 27128) достать в то время было не так-то просто, поэтому было проще и дешевле заменить её на две микросхемы объёмом по 8К, благо у них был отечественный аналог КР573РФ4, КР573РФ6. И обычно одну из микросхем (как правило это ПЗУ-0) ставили на панельку. Почему ПЗУ-0? Т. Таки да, нам очень надо, чтобы хотя бы одно ПЗУ было на панельке. Если на плате компьютера вообще одно ПЗУ на панельке, это тоже очень хорошо. Всё дело в том, что ПЗУ можно снять и вместо него поставить своё ПЗУ, в котором «прошит» тест памяти. Тогда при включении компьютера будет запущен нужный нам тест памяти, который явно покажет, что у нас творится с памятью в компьютере. Очень-очень давно, когда у меня ещё не было программатора ПЗУ, приходилось ехать на радиорынок и там суровые дядьки за соответствующую мзду прошивали в ПЗУ что угодно. Были у них и тесты памяти для Спектрумов. Да, хорошее было тогда время…

Так вот, прикупив заветную прошитую микросхему ПЗУ можно было потестить свой компьютер. Вставляется такая микросхема в панельку так, как показано на фотографии: Думаю, на фотографии всё ясно видно. Контакт 12 ПЗУ (GND) должен совпасть с контактом 14 в панельке. А оттопыренный вывод тестового ПЗУ должен попасть в 28-й контакт панельки (питание +5В). Можно не уродовать ПЗУ, а сделать переходную плату. Сверху ставим панельку на 24 контакта для тестового ПЗУ, снизу торчат штыри для установки платы в 28-выводную панельку в компьютер. Все требуемые изменения в присоединении 21 и 24 выводов ПЗУ можно сделать прямо на такой плате:

Дальше всё просто — включаем компьютер, и запускается тест, прошитый в микросхему ПЗУ. В своей практике я часто пользуюсь следующими тестовыми прошивками: Тестовое ПЗУ для ZX-Spectrum 48KКак следует из названия, проверяет 48К ОЗУ. Работает очень медленно (порядка 12 минут). Сначала чистятся атрибуты экрана, потом поочерёдно экран закрашивается и очищается, затем показываются результаты теста ОЗУ. После этого идёт тест ПЗУ, но он всегда завершается с ошибкой, но для нас это не играет никакой роли. Главное — проверить ОЗУ.

ВНИМАНИЕ! Как проходит тест на исправном компьютере можно посмотреть на следующем видео: Your browser doesn’t support HTML5 video. Прохождение теста 48К на исправном компьютере Прохождение теста, если неисправна одна из микросхем ОЗУ, можно увидеть в первом выпуске Байт Tales #01: БАЙТ Tales #01 — Ремонтируем компьютер «Байт» Ещё одно тестовое ПЗУ для ZX-Spectrum 48KМеня не совсем устраивает тест памяти 48К из предыдущего раздела страницы, поэтому когда у меня появилось свободное время и желание я дизассемблировал этот тест и на его основе «запилил» свою версию, в которой постарался реализовать свои «хотелки».

В итоге получился немного более усовершенствованный тест памяти, в котором я добавил несколько алгоритмов тестирования памяти, выкинул из теста лишний код (там его хватает), а также сделал «глушилку» синтезатора на КР580ВИ53 в случае использования теста на компьютере «Байт». Скачать прошивку теста вместе со всеми исходниками для iS-DOS (тест написан на iS-Assembler) можно в конце этой страницы. Тест ПЗУ для ZX-Spectrum 48K (из журнала «Радиолюбитель» 1995 №9)В журнале «Радиолюбитель» №9 за 1995 год опубликован дамп теста ПЗУ для ZX-Spectrum 48 за авторством Г. Улановского. Особенность теста состоит в том, что он не отображает на экране текст — вся информация о работоспособности ОЗУ выводится в виде линий на бордюре. Это может быть полезно в случае полной неработоспособности ОЗУ, когда при выводе текста на экран не будет ничего видно, а линии на бордюре будут отлично заметны (вывод информации на бордюр не зависит от работоспособности и наличия ОЗУ вообще).

После окончания теста на бордюр выводятся 8 белых полос, символизирующих 8 бит ОЗУ. Первая сверху полоса показывает исправность бита D0, вторая — D1, третья — D2 и т. Все биты ОЗУ исправны В случае неисправного бита полоса будет в два раза шире: Все биты ОЗУ неисправны Недостатком теста является проверка только первых 16К ОЗУ (по адресам #4000-#7FFF). Однако это легко исправляется изменением исходника теста. Тест происходит в 4 этапа (заполнение и проверка на байты #00, #FF, #55 и #AA). При желании можно добавить в исходный текст и другие варианты проверки ОЗУ. В качестве примера я доработал тест для проверки всего объёма ОЗУ 48К, а также вставил в исходник процедуру глушения КР580ВИ53 для компьютера «Байт». Прошивки двух вариантов теста и исходники можно скачать в конце этой статьи. Тестовое ПЗУ для ZX-Spectrum 128К

Если верить заставке, автор сего ПЗУ — Андрей Хахонов (Ratcopy), Петербург. Этот тест позволяет быстро проверить память в 128-м ZX-Spectrum. Как проходит тест на исправном компьютере можно посмотреть на следующем видео: Your browser doesn’t support HTML5 video. Here is a link to the video instead. Прохождение теста 128К на исправном компьютере Описание работы теста:Порой результаты теста вызывают вопросы — что такое буфер и порт конфигурации? Что значит ошибка буфера? Сейчас я обо всём расскажу :) Если при старте теста держать нажатой клавишу «пробел», сначала запустится тест экрана: Затем тест продолжится. — Тест буфера. Проверяется одна ячейка памяти по адресу #4000. В неё записываются значения от #00 до #FF с последующей проверкой. Если всё в порядке, выводится сообщение об успешной проверке: В случае несовпадения записанного и считанного значения появляется сообщение об ошибке:

В данном случае ошибка показывает, что по адресу #4000 записано значение #FF, а при проверке прочитано #EF. — Тест — порт конфигурации. В каждый из 8 банков памяти по адресу #C000 записываем значения с номером банка памяти (В банк 0 — значение 0, в банк 1 — значение 1 и так далее). После проверяем: снова перебираем банки памяти от 0 до 7 и сравниваем, чтобы прочитанное из #C000 значение совпадало с номером банка памяти. Такие циклы запись/проверка повторяются 256 раз. Кроме этого для банка памяти 2 записанное в #C000 значение должно одновременно читаться и из адреса #8000 — это тоже проверяется! Если всё в порядке, выводим сообщение об успешной проверке порта конфигурации: В случае несовпадения одного из считанных значений выводится сообщение об ошибке порта конфигурации: БАНК — номер банка ОЗУ, где произошла ошибка. СЕКТОР — номер области памяти (CPU0-CPU3), где произошла ошибка:

ЗАПИСАНО и СЧИТАНО — значения, соответственно, записанные в #C000 и потом считанные из #C000. Конкретно это сообщение об ошибке (как на скриншоте выше) появляется если запустить тест 128К на 48-килобайтных ZX-Spectrum. Почему так получается: так как банки ОЗУ не переключаются (компьютер-то 48-килобайтный), тест в цикле пишет в #C000 значения от 0 до 7. И потом при проверке для банка 0 мы получаем прочитанное из #C000 значение, записанное для последнего в цикле банка памяти (банк №7). Что и видно на скриншоте :) На этом этапе теста ошибки порта конфигурации обычно говорят о том, что в компьютере что-то не так с переключением банков ОЗУ. Также, если микросхемы ОЗУ (или даже одна микросхема) неисправны, даже при корректной работе схемы расширения будет ошибка, т.к. из #C000 может читаться «мусор». — Тест — ОЗУ.

На данном этапе идёт проверка всех ячеек памяти разными алгоритмами. Для наглядности номер банка памяти показывается цветом бордюра (0-й банк — черный бордюр, 1-й банк — синий бордюр, и так далее). В случае ошибки выводится сообщение вида: БАНК — номер банка ОЗУ, где произошла ошибка. СЕКТОР — номер области памяти (CPU0-CPU3), где произошла ошибка. АДРЕС — адрес ячейки памяти, где произошла ошибка. ЗАПИСАНО и СЧИТАНО — значения, соответственно, записанные в ячейку памяти и потом считанные из неё. По окончании теста ОЗУ он запускается снова, но в непрерывном режиме. Все банки ОЗУ проверяются без остановки. Если всё в порядке, на экран не выводится никаких сообщений. Удобно для длительной проверки ОЗУ — к примеру как оно себя поведёт при прогреве компьютера. Можно спокойно оставить тест на длительное время. В случае возникновения ошибки будет выведено сообщение вида: Некоторые нюансы работы теста 128К на компьютерах с контроллерами дисковода

При работе на некоторых компьютерах с подключенным контроллером дисковода возможны глюки при прохождении теста. Разрывается проводник, идущий от выхода /IORQ процессора к схеме компьютера, и в разрыв включается логический элмент, коммутирующий сигнал /IORQ. Это делается для того, чтобы отключить возможные конфликтующие с портами контроллера дисковода порты компьютера. В первую очередь это порт Kempston джойстика. Однако никто не станет для конкрентой модели компьютера искать что там может конфликтовать с контроллером дисковода, поэтому проще на момент работы контроллера дисковода отключить обращение к портам вообще.

Второй момент: опять же в некоторых компьютерах, доработанных таким образом, при сбросе сразу же запускается TR-DOS. Это сделано для того, чтобы каждый раз из-под BASIC не «набивать» команду RANDOMIZE USR 15616 для старта TR-DOS. Третий момент: опять же в некоторых компьютерах ПЗУ с BASIC совмещено с ПЗУ TR-DOS в одной микросхеме. К примеру как в этом компьютере Ленинград-1: Ленинград-1, в котором ПЗУ TR-DOS совмещено с ПЗУ BASIC-48 Видно, что стоит одно ПЗУ 27512, в котором находится всё — и BASIC48, и TR-DOS и т.п. И вот при таком раскладе, если мы вставим тестовое ПЗУ и включим компьютер, мы по сбросу получим активный контроллер дисковода. При этом будет запрет обращения к портам, в том числе к портам бордюра (#FE) и расширения (#7FFD). При этом тест будет проходить без полос на бордюре и вообще завершится с ошибкой, как если бы он был запущен на 48К компьютере (порт расширения ведь недоступен!): Your browser doesn’t support HTML5 video. Here is a link to the video instead. Прохождение теста 128К на компьютере с контроллером дисковода

В данном компьютере помогло физическое отключение контроллера дисковода (он подключен через разъём). Я просто привёл тут этот пример как реальную ситуацию, с которой я столкнулся при прохождении теста 128К на таком компьютере. Test 128K для компьютера «Байт»«Обычный» тест 128К хоть и будет работать на компьютере «Байт», но всё время его работы вас будет сопровождать «гудение» из динамика, т.к. музыкальный синтезатор КР580ВИ53 некому заглушить. Чтобы можно было комфортно пользоваться тестом 128К я его немного переписал — ввёл в тест процедуру «глушения» для ВИ53. Теперь достаточно при включении компьютера с установленной тестовой микросхемой ПЗУ держать нажатой любую клавишу из полуряда «CS,Z,X,C,V» для «заглушения» ВИ53. Можно один раз «заглушить» звук — при последующих запусках теста через RESET больше не нужно ничего нажимать при старте. В этом тесте дополнительно к названию теста выводится строка «БАЙТ»:

Во всём остальном это самый обычный тест ОЗУ 128К, и может без каких-либо ограничений использоваться на других 128К Спектрумах. Test 48/128K для компьютера «Байт»Это просто компиляция двух тестов — 48К и 128К в одном ПЗУ объёмом 8К (2764). При старте происходит «глушение» синтезатора ВИ53 (актуально для компьютера «Байт»). Далее опрашивается клавиатура. Если при старте ПЗУ будет нажата любая клавиша из полуряда 1-5, запустится тест 128К, иначе будет работать тест 48К. Тест хоть изначально делался для «Байтов», но будет работать и на обычных Спектрумах. Скачать прошивки тестовых ПЗУ

| |||||||||||||||||||||

Эмулятор полностью эквивалентен своему

аналогу, информация в него записывается в стандартном программаторе, как в

обычное ПЗУ. Напряжение программирования равно 12 … 25v. Допустимо

подключать эмулятор к программатору или налаживаемому устройству, не

отключая питание последних. Время цикла записи-считывания по крайней мере

не больше, чем у К573РФ5, а записанная информация может сохраняться в

течение нескольких суток, вплоть до полного разряда аккумуляторов.

Эмулятор полностью эквивалентен своему

аналогу, информация в него записывается в стандартном программаторе, как в

обычное ПЗУ. Напряжение программирования равно 12 … 25v. Допустимо

подключать эмулятор к программатору или налаживаемому устройству, не

отключая питание последних. Время цикла записи-считывания по крайней мере

не больше, чем у К573РФ5, а записанная информация может сохраняться в

течение нескольких суток, вплоть до полного разряда аккумуляторов.

Чертеж печатной платы показан на рисунке.

Чертеж печатной платы показан на рисунке.

Микросхемы памяти относительно ненадёжны и склонны выгорать (в особенности при проблемах с питанием). И особенно если источник питания Спектрума трансформаторный. Уже сколько раз было замечено на моём компьютере Ленинград-1 с трансформаторным блоком питания — случайно перемкнёшь питание компьютера (+5В и массу), и одна-две микросхемы КР565РУ5 уже «вылетели».

Микросхемы памяти относительно ненадёжны и склонны выгорать (в особенности при проблемах с питанием). И особенно если источник питания Спектрума трансформаторный. Уже сколько раз было замечено на моём компьютере Ленинград-1 с трансформаторным блоком питания — случайно перемкнёшь питание компьютера (+5В и массу), и одна-две микросхемы КР565РУ5 уже «вылетели».

В исправном компьютере значение этой системной переменной будет равно #FFFF (т.е. в обеих ячейках памяти будут записаны числа 255). Если в системной переменной находится число, не равное #FFFF, к примеру если там #F000, то это означает, что ячейка памяти #F001 уже дефектная.

В исправном компьютере значение этой системной переменной будет равно #FFFF (т.е. в обеих ячейках памяти будут записаны числа 255). Если в системной переменной находится число, не равное #FFFF, к примеру если там #F000, то это означает, что ячейка памяти #F001 уже дефектная.

При работе ОЗУ КР565РУ5 греется. Если приложить к микросхемам ОЗУ палец, можно почувствовать, что микросхемы ощутимо тёплые. Неисправная микросхема может греться как утюг, а может быть вообще холодной. Это необязательно будет так, но данный метод можно запомнить и применять от случая к случаю.

При работе ОЗУ КР565РУ5 греется. Если приложить к микросхемам ОЗУ палец, можно почувствовать, что микросхемы ощутимо тёплые. Неисправная микросхема может греться как утюг, а может быть вообще холодной. Это необязательно будет так, но данный метод можно запомнить и применять от случая к случаю.

к. ПЗУ собрано на двух микросхемах, его адресное пространство разбито на две части. Всего объём ПЗУ составляет 16К. Поэтому первые 8К считаются как ПЗУ-0, а вторые 8К — ПЗУ-1. При старте компьютера процессор начинает выполнять программу, расположенную с адреса #0000, а это как раз область, адресуемая ПЗУ-0.

к. ПЗУ собрано на двух микросхемах, его адресное пространство разбито на две части. Всего объём ПЗУ составляет 16К. Поэтому первые 8К считаются как ПЗУ-0, а вторые 8К — ПЗУ-1. При старте компьютера процессор начинает выполнять программу, расположенную с адреса #0000, а это как раз область, адресуемая ПЗУ-0.

Однако сперва нужно было решить вопрос — как правильно вставить ПЗУ в панельку? Дело в том, что тест ПЗУ прошивается в микросхему объёмом 2К. Она имеет 24 вывода. В Спектруме используются 28-выводные ПЗУ. В этом случае у микросхемы с тестом поднимались выводы 21 и 24 и объединялись следующим образом:

Однако сперва нужно было решить вопрос — как правильно вставить ПЗУ в панельку? Дело в том, что тест ПЗУ прошивается в микросхему объёмом 2К. Она имеет 24 вывода. В Спектруме используются 28-выводные ПЗУ. В этом случае у микросхемы с тестом поднимались выводы 21 и 24 и объединялись следующим образом:

Here is a link to the video instead.

Here is a link to the video instead.