Как работает простой усилитель на одном транзисторе. Какие существуют схемы включения транзистора в усилителе. Как правильно выбрать рабочую точку и стабилизировать ее. Какие особенности нужно учитывать при сборке усилителя на транзисторе.

Принцип работы усилителя на транзисторе

Транзисторный усилитель работает по следующему принципу:

- Входной сигнал подается на базу транзистора

- Небольшие изменения тока базы вызывают значительные изменения тока коллектора

- Изменения тока коллектора создают усиленное выходное напряжение на нагрузочном резисторе в цепи коллектора

Таким образом, транзистор преобразует слабый входной сигнал в усиленный выходной сигнал за счет управления большим током коллектора малым током базы.

Основные схемы включения транзистора в усилителе

Существует три основные схемы включения биполярного транзистора в усилителе:

- С общим эмиттером (ОЭ) — наиболее распространенная схема, обеспечивает усиление и по току, и по напряжению

- С общим коллектором (ОК) — обладает высоким входным и низким выходным сопротивлением

Какую схему выбрать для усилителя? Рассмотрим подробнее достоинства и недостатки каждой.

Схема с общим эмиттером (ОЭ)

Схема с общим эмиттером является наиболее универсальной и часто используемой. Она обеспечивает:

- Усиление как по току, так и по напряжению

- Инверсию фазы сигнала на 180°

- Среднее входное и выходное сопротивление

- Хорошую температурную стабильность

Недостатком является некоторое искажение сигнала из-за нелинейности характеристики транзистора. Но при правильном выборе режима работы искажения можно минимизировать.

Выбор рабочей точки транзистора

Важнейшим этапом при проектировании усилителя на транзисторе является выбор его рабочей точки. От этого зависят основные параметры усилителя:

- Коэффициент усиления

- Линейность характеристики

- Уровень искажений

- Допустимая амплитуда сигнала

Как правильно выбрать рабочую точку транзистора в усилителе?

Рекомендации по выбору рабочей точки:

- Напряжение коллектор-эмиттер должно быть примерно равно половине напряжения питания

- Ток коллектора выбирается в пределах 1-10 мА для маломощных усилителей

- Напряжение база-эмиттер для кремниевых транзисторов составляет около 0.6-0.7 В

Правильно выбранная рабочая точка обеспечит минимальные искажения и максимальную линейность усиления.

Стабилизация рабочей точки транзистора

Рабочая точка транзистора может смещаться из-за разброса параметров и температурных воздействий. Для стабилизации применяют следующие методы:

- Коллекторная стабилизация — подача напряжения смещения с коллектора на базу через делитель

- Термокомпенсация — включение термочувствительных элементов

Наиболее эффективной является комбинированная стабилизация с использованием нескольких методов одновременно.

Практические советы по сборке усилителя на транзисторе

При самостоятельной сборке простого усилителя на транзисторе следует учитывать ряд важных моментов:

- Выбирайте транзистор с достаточным коэффициентом усиления (h21э > 100)

- Используйте качественные пленочные или керамические конденсаторы в цепях связи

- Применяйте металлопленочные резисторы с допуском не хуже 5%

- Обеспечьте хороший теплоотвод для мощных транзисторов

- Экранируйте входные цепи для снижения наводок

Соблюдение этих рекомендаций позволит собрать качественный усилитель с хорошими параметрами.

Типовая схема простого усилителя на одном транзисторе

Рассмотрим практический пример построения простого усилителя низкой частоты на одном транзисторе:

«`text +9В | R1 | C1 | Вход —||—.—База | |\ R2 | \ Транзистор | | \ | | \ GND Эмиттер Коллектор | | R3 R4 | | GND C2 —-||— Выход R1 = 100 кОм R2 = 10 кОм R3 = 1 кОм R4 = 4.7 кОм C1 = C2 = 10 мкФ Транзистор — BC547 или аналог «`Эта схема реализует усилитель с общим эмиттером на одном транзисторе. Резисторы R1 и R2 задают напряжение смещения базы. R3 обеспечивает эмиттерную стабилизацию. R4 является нагрузкой в цепи коллектора. Конденсаторы C1 и C2 разделяют по постоянному току входную и выходную цепи.

Расчет основных параметров усилителя на транзисторе

При проектировании усилителя важно уметь рассчитывать его основные параметры. Рассмотрим формулы для расчета:

Коэффициент усиления по напряжению:

Ku = Rc / re

где Rc — сопротивление в цепи коллектора, re — дифференциальное сопротивление эмиттерного перехода.

Входное сопротивление:

Rвх = (R1 * R2) / (R1 + R2)

Выходное сопротивление:

Rвых ≈ Rc

Полоса пропускания:

fв = 1 / (2π * Rc * Cк)

где Cк — емкость коллекторного перехода транзистора.

Используя эти формулы, можно оценить основные характеристики проектируемого усилителя и оптимизировать его параметры.

Многокаскадные усилители на транзисторах

Для получения большего усиления часто применяют многокаскадные схемы, состоящие из нескольких усилительных каскадов на транзисторах. Рассмотрим основные особенности таких схем:

- Каскады соединяются через разделительные конденсаторы

- Каждый каскад имеет свою схему стабилизации рабочей точки

- Общий коэффициент усиления равен произведению коэффициентов каскадов

- Возможно применение различных схем включения транзисторов в каскадах

Многокаскадные схемы позволяют получить большее усиление, но требуют более тщательного согласования каскадов между собой.

Современные тенденции в транзисторных усилителях

Хотя транзисторные усилители и считаются классикой, они продолжают развиваться. Современные тенденции включают:

- Применение полевых транзисторов для снижения уровня шумов

- Использование составных транзисторов для увеличения коэффициента усиления

- Интеграция усилителей в микросхемы для миниатюризации

- Разработка новых схем температурной стабилизации

- Оптимизация схем для работы от низковольтного питания

Эти инновации позволяют создавать все более совершенные усилители на транзисторах с улучшенными характеристиками.

Как работает усилитель звука (УНЧ) на транзисторе

Рубрика: Статьи обо всем Опубликовано 12.04.2020 · Комментарии: 1 · На чтение: 9 мин · Просмотры:Post Views: 902

Транзистор — это полупроводниковый прибор, который позволяет генерировать, создавать и усиливать электрические колебания. С помощью него можно усилить любой электрический сигнал. Разберем типовую. схему включения биполярного n-p-n транзистора.Разбор схемы

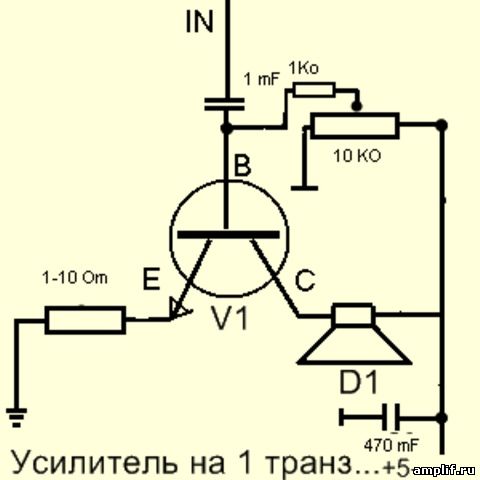

Это моно-усилитель мощности звуковой частоты.

Транзистор VT1 является главным элементом в схеме усилителя. Поэтому схема называется транзисторный УНЧ (усилитель низкой частоты).

В данном случае используется n-p-n транзистор. Он включен по схеме с общим эмиттером (ОЭ). Эта схема позволяет выжить максимум из транзистора. Она усиливает и напряжение, и ток одновременно. Итого максимальная мощность.

Данная схема имеет один каскад усиления.

Что такое каскад

Каскад – это по сути этап усиления, который не зависит от другого. Бывают и двухкаскадные усилители. То есть, например, в схеме есть два транзистора. Один работает как предусилитель, и передает усиленный сигнал на вход второго. Поэтому схема называется двухкаскадной. Они не зависят друг от друга, но первый каскад передает сигнал на второй, что позволяет увеличить мощность сигнала.

Как питаемся схема

От качества питания зависит и качество усиления. С какими бы выдающимися характеристиками не был транзистор, если питание плохо отфильтровано или недостаточное, то усиление будет советующего качества.

На клеммы Х3 и Х4 подключается питание 6 В.

Эта схема может питаться и от аккумулятора. Однако, несмотря на то, что аккумулятор – это источник с минимальным шумом, у аккумулятора тоже есть свое сопротивление.

И чтобы оно не мешало и не влияло на работу усилителя, нужен сглаживающий и накопительный конденсатор.

Электролитический конденсатор С3 накапливает энергию источника питания, что позволяет улучшить качество усиления. Чем выше емкость – тем лучше. Естественно, у такого правила есть ограничения. Если поставить слишком большую емкость, то будет большая нагрузка на источник питания.

К тому же, электролитические конденсаторы должны разряжаться после выключения. Тем более, есть предел для увеличения емкости для схемы. Если в эту схему подключить конденсатор емкостью 1 фарад (1 000 000 мкФ), то уровень шума на выходе усилителя будет такой же, как и при 1000 мкФ. Это связано с тем, что у транзистора так же есть и свои «шумы», отсутствие экранировки на входе, динамические искажения и другие параметры.

Во время проектирования схемы все эти параметры рассчитываются. Здесь в схеме у конденсатора С3 емкость 47 микрофарад – этого достаточно для нашего транзистора, поскольку у него не большая мощность, которую он может выдать. Можно поставить и большую емкость, например, 1000 микрофарад. Главное не нежно ставить конденсатор с меньшим пределом по напряжению. Если поставить конденсатор менее 6 В (питание схемы), то конденсатор начнет нагреваться и даже может взорваться.

Вход усилителя

Вход усилителя – это клеммы Х1 и Х2.

Х2 это минус входа, а Х1 – плюс. Так как схема на один канал, то УНЧ называется моно.

Можно подключить как левый канал, так и правый и оба сразу.

Фильтрация входного сигнала

Электролитический конденсатор С1 позволяет отделить постоянную составляющую входящего сигнала от переменной.

По-простому, он пропускает только переменный сигналю. Если сигнала нет, или вход усилителя замкнут, то без этого конденсатора транзистор может перейти в режим насыщения (максимальное усиление), и на выходе появится неприятный хрип.

Не путайте этот эффект со свистом. Свист – это влияние положительной обратной связи, а в данном случае будет режим насыщения из-за короткого замыкания на входе. И на выходе усилителя будет слышен именно хрип, а не свит или звук.

Емкость конденсатора подобрана под частоту звукового сигнала. Звук начинается от 20 Гц и до 16 кГц.

Рабочая точка и смещение базы

Для того, чтобы транзистор не искажал входной сигнал, нужно его для начала чуть-чуть приоткрыть.

Это можно сделать при помощи делителя напряжения из двух резисторов R1 и R2. Этот делитель напряжения позволяет приоткрыть транзистор VT1 для того, чтобы входной сигнал не тратил свою электрическую энергию на его открытие.

Как определяется класс усилителя

Класс усилителя определяется его рабочей точкой. Рабочая точка выбирается с помощью вольтамперной характеристики транзистора. Чем выше напряжение подается на вход транзистора, тем больше ток, тем выше рабочая точка.

Например, точка по центру это А класс.

А класс самый качественный из усилителей. Он усиливает как положительные, так и отрицательные полуволны входного сигнала. В то же время, у этого класса есть существенный недостаток. Это ограничение мощности и снижение энергоэффективности. Дело в том, что пока на вход УНЧ не поступает входной сигнал, он работает все время, пока он включен.

Получается, что при это расходуется лишняя электроэнергия. Поэтому, еще рабочая точка называется точкой покоя, когда усилитель не усиливает входной сигнал.

Также от рабочей точки зависит и чувствительность усилителя.

Еще есть B класс, AB и D. Они отличаются друг от друга по эффективности усиления и наличию искажений. Все зависит от используемой схемы.

Например. D класс вообще не открывает транзистор, однако с точки зрения энергоэффективности – это самый лучший выбор. Транзистор в покое не потребляет ничего, он включается только при подаче входного сигнала. И при этом если на вход подается аналоговый звуковой сигнал, то он искажается. Такой класс не подойдет для схемы, которую разбираем в этой статье.

Поэтому, схемотехники и инженеры изобрели цифровые усилители. У них аналоговый сигнал преобразовывается в цифровой, и только потом подается на вход усилителя. Транзистор не искажает входной цифрой сигнал. После усиления сигнал снова преобразовывается в аналоговый с наименьшими потерями и искажениями.

А режим АВ применяется в схемах, где есть несколько транзисторов, которые работают на свои полуволны. Есть схемы, где один транзистор усиливает только положительные полуволны, а второй только отрицательные. Такие усилители называются двухтактными.

Стабилизация работы схемы

Когда полупроводник нагревается, его сопротивление уменьшается. Транзистор сделан из полупроводника, и соответственно его p-n переходы тоже.

При работе схемы УНЧ ток течет через транзистор, и он нагревается. Обычно вся мощность рассеивается на коллекторе. И тем не менее, характеристики транзистора резко меняются, поскольку сопротивление его p-n переходом резко снижается по мере повышения температуры.

Чтобы стабилизировать работу транзистора, нужно сбалансировать его сопротивление другим источником. Это можно сделать при помощи дополнительного сопротивления.

Когда сопротивление транзистора VT1 уменьшается, резистор R3 забирает часть напряжения на себя и не позволяет увеличить ток в цепи.

Благодаря этому транзистор:

- не закрывается;

- не переходит в режим насыщения;

- не искажает сигнал;

- и не перегревается.

Это называется термостабилизация работы усилителя.

А чтобы в нормальном режиме работы, когда VT1 не нагревается, резистор R3 не уменьшал мощность схемы, в цепь включен шунтирующий электролитический конденсатор C2. Через него переменная составляющая входного сигнала проходит без потерь.

Выход усилителя

На выход к усилителю можно подключить как другой усилитель, который усилит сигнал еще больше, так и динамическую головку.

Динамическая головка — это обычный динамик. Он воспроизведёт звук с выхода транзистора VT1.

Однако и тут есть много нюансов.

Самое важное касается согласование сопротивления нагрузки и сопротивления усилителя.

Если сопротивление выхода транзистора намного больше, чем у динамической головки, то он не сможет передать всю мощность. Как минимум большая часть напряжения останется на его контактах.

Для данной схемы нужен динамик с сопротивлением около 1 кОм.

Если поставить меньше, например, на 4 Ома, то и половина мощности не воспроизведется, а коллектор VT1 начнет еще сильнее нагреваться.

Согласование сопротивлений входа, выхода и нагрузки усилителя рассчитывается на этапе проектирования схемы. Поэтому не следует их нарушать.

Как протекает ток по схеме

В начальный момент времени, при подключении питания, электролитический конденсатор С3 заряжается, и начинят питать коллектор и эмиттер транзистора VT1. А также ток проходит через делитель напряжения.

Делитель напряжения R1, R2 смещает базу VT1. Начинает течь ток смещения база-эмиттер (Б-Э), тем самым устанавливается рабочая точка УНЧ.

Когда входной сигнал поступает на клемму Х1, он проходит С1 и через делитель поступает на базу VT1 и частично уходит через эмиттер.

Входной сигнал притягивается коллектором VT1 и тем самым усиливается.

Та часть переменного сигнала, которая перешла на эмиттер транзистора, усиливается эмиттерными током. Он свободно проходит через С2, который в паре с R3 стабилизирует режим работы усилителя от перегрева и искажений.

В итоге входной сигнал усиленный коллекторно-эмиттерным (К-Э) током VT1 поступает на выход, то есть на динамическую головку BF1.

От чего зависит мощность схемы

У этой схемы есть ограничения. Можно поменять VT1 КТ315 на более мощный, у которого коэффициент усиления будет выше, но этот лимит усиления не бесконечный.

В первую очередь, все зависит от используемого транзистора. Если поменять его на более мощный, то и усиление будет выше. Но следует помнить, что чем мощнее транзистор, тем мощнее нужен входной сигнал. К тому же, придется сделать перерасчет всех компонентов. И подключать предусилитель, собирать схему блока питания, а это уже будет совсем другая схема.

У транзисторов есть ряд параметров, которые влияют на схему. Это коэффициент усиления по току (h31э), напряжению, мощности. А также важный параметр — это рассеиваемая мощность на коллекторе. С повышением мощности потребуется радиатор для отвода тепла.

Как собрать схему

Схему можно собрать на текстолите или на макетной плате. Перейдите по ссылке на эту статью, в ней подробнее описывается процесс сборки и проверки схемы.

Используйте качественные детали и хороший припой. Она рабочая. Это вообще классическая схема включения биполярного транзистора с общим эмиттером.

Также на сайте есть и другие схемы усилителей, которые не сложны в сборке и не дорогие по стоимости деталей.

Как проверить работу схемы

Достаточно прикоснуться до входа УНЧ отверткой, и на выходе послышаться треск. Это переменная наводка, которая усилится схемой.

Post Views: 902

|

Рис. 1. Использование транзистора в усилителе напряжения: (а) простейшая схема, (б) схема со смешением. Сигналами в электронных схемах обычно являются постоянные или переменные напряжения. Такие устройства, как например микрофон, создают переменное напряжение, которое должно быть усилено прежде, чем им можно будет воспользоваться. Некоторые источники сигналов, такие как фототранзистор и некоторые детекторы, могут быть источниками тока, который, как правило, еще до усиления преобразуется в напряжение. Поэтому наиболее важны усилители напряжения и, несмотря на то, что биполярный транзистор работает как устройство, усиливающее ток, основное применение он находит в усилителях напряжения. Рассмотрим основные принципы работы усилителя напряжения на биполярном транзисторе. Резистор нагрузкиНа рис. 1.(a) показан очень простой усилитель напряжения; выходное напряжение Vout возникает на выходе в результате протекания коллекторного тока по резистору нагрузки RL. Этот пример иллюстрирует одно из наиболее важных применений резисторов в электронных цепях: преобразование тока в напряжение. Входное напряжение Vin, приложенное к переходу база-эмиттер, приводит к увеличению тока базы, зависящего от сопротивления перехода база-эмиттер. Ток базы вызывает намного больший ток коллектора Ic, создающий падение напряжения IcRL на резисторе RL. Эта разность потенциалов пропорциональна Vin, но намного больше по величине. Важной деталью таких схем является земляная шина, называемая также землей, «нулем вольт» (0 В) или общей шиной и обозначаемая символом, показанным на рисунке. Земляная шина является общей для входного сигнала, выходного сигнала и источника постоянного напряжения, и обычно является точкой, относительно которой отсчитываются все напряжения в схеме. Рабочая точка и смещение транзистора в схеме усилителя напряженияСхема, приведенная на рис. 1.(a), как можно догадаться, является сильно упрощенной схемой усилителя напряжения. Она будет давать отклик только на положительное входное напряжение и, кроме того, только на напряжение, большее чем 0,5 В; последнее значение является той э.д.с., которая необходима для смещения перехода база-эмиттер в прямом направлении. Ясно, что если схема предназначена для усиления малых сигналов без искажения, переход база-эмиттер должен быть смещен в прямом направлении даже в отсутствие сигнала. Обычно напряжение переменного сигнала принимает как положительное, так и отрицательное значение, так что выходное напряжение на коллекторе должно иметь возможность двигаться вверх к напряжению источника питания (при отрицательном входном напряжении) и вниз к потенциалу земляной шины (при положительном входном напряжении). Из этого следует, что при равном нулю входном сигнале (это состояние обычно называется режимом покоя) в транзисторе должен протекать такой ток коллектора, чтобы напряжение на коллекторе находилось посредине между землей и напряжением источника питания, готовое изменяться в любом направлении в соответствии с полярностью входного сигнала. На рис. 1.(б) показана схема, в которой достигается требуемый результат. Маломощный кремниевый транзистор, такой как ВС 107, будет очень хорошо работать с коллекторным током в режиме покоя 1 мА. В этом случае при правильном выборе рабочей (начальной) точки требуется, чтобы напряжение на коллекторе находилось посредине между 0 В и +9 В, то есть на резисторе RL должно падать 4,5 В. Таким образом, согласно закону Ома, RL = 4,5 В / 1 мА = 4500 Ом. Ближайшее номинальное значение RL равно 4,7 кОм. Для рассматриваемой схемы имеем: VCE=Vcc-IcRL=Vcc-hFEIBRL где Vcc — напряжение питания. Если мы примем для транзистора ВС 107 коэффициент усиления постоянного тока hFE равным 200, то для тока коллектора 1 мА требуется ток базы IB = 1/200 мА = 5 мкА. Сопротивление базового резистора RB, задающего ток базы, снова находится согласно закону Ома: RB=Vcc/IB=9/(5×10-6)=1,8МОм Напряжением база-эмиттер VBE (приблизительно равным 0,6 В) здесь пренебрегаем по сравнению с намного большим напряжением питания Vcc. Разделительные конденсаторы С1 и С2 используются для изоляции внешних цепей от постоянных напряжений, имеющихся на базе и коллекторе в режиме покоя. Свойство конденсатора не пропускать постоянное напряжение и в то же время пропускать переменное очень ценно в электронике; оно является результатом стремления конденсатора сохранять свой заряд и поэтому разность потенциалов на его обкладках остается постоянной. Следовательно, увеличение потенциала на одной обкладке вызывает соответствующее увеличение потенциала на другой. Поданный на одну из обкладок, переменный сигнал изменяет ее потенциал много раз в секунду и, таким образом, передается с одной обкладки на другую. В то же время постоянное напряжение дает возможность конденсатору накопить заряд, соответствующий новой разности потенциалов на его обкладках, и поэтому оно не передается. Время, необходимое для установления новой разности потенциалов, зависит от постоянной времени цепи, которая должна быть больше периода передаваемого переменного напряжения самой низкой частоты. Более подробно этот вопрос обсуждается в главе 8. В рассматриваемом простом усилителе напряжения постоянные времени цепей с разделительными конденсаторами емкостью 10 мкФ обеспечивают передачу переменного напряжения без ослабления вплоть до 10 Гц. Знак плюс на рисунке у одной из обкладок конденсатора является указанием, как подключать электролитические конденсаторы, у которых изолирующий диэлектрический слой представляет собой чрезвычайно тонкую пленку окиси алюминия, полученную электролитическим осаждением. Такие конденсаторы имеют большие емкости при малых размерах и низкой цене, но должны включаться в схему с учетом полярности, за исключением конденсаторов специального типа — неполярных конденсаторов. Стабилизация рабочей точки транзистораСерьезный недостаток схемы на рис. 1.(б) состоит в том, что напряжение коллектора в режиме покоя целиком зависит от величины hFE транзистора, в то время как численные значения этого параметра имеют большой разброс у различных экземпляров транзисторов одного типа. Например, при типичном значении hFE для транзистора ВС 107, равном 200, изготовители указывают, что оно может изменяться в пределах от 90 до 450. Изменение hFE сдвигает рабочую точку по постоянному току. Например, если коэффициент hFE равен 100 вместо 200, то при этом потечет ток коллектора, равный 0,5 мА, а не 1 мА, и падение напряжения на RL составит только 2,35 В вместо 4,7 В. Увеличение напряжения на коллекторе в режиме покоя означает, что выходное напряжение в схеме может изменяться в сторону увеличения только на 2 В, а не на 4 В (возможно изменение выходного напряжения в сторону уменьшения до 6 В, но от этого мало пользы, когда положительные приращения ограничены). Последствия использования транзистора с hFE = 400 еще более серьезны. В этом случае ток коллектора удвоится до 2 мА. Простое вычисление показывает, что все 9 В питания будут падать на резисторе RL. Говорят, что транзистор находится в насыщении. Практически между коллектором и эмиттером остается небольшое напряжение порядка 0,2 В. Любое дальнейшее увеличение тока базы почти ни к чему не приводит; действительно, падение напряжения на RL не может превышать Vcc Поскольку при насыщении транзистора потенциал коллектора фактически равен потенциалу земли, схема теперь не пригодна для линейного усиления: невозможны изменения выходного напряжения в сторону уменьшения. Возвращаясь к линейному усилителю на рис. 1.(б), можно сказать, что необходимо некоторое усовершенствование схемы, чтобы повысить ее устойчивость к изменениям hFE. Даже если бы у нас была возможность отбирать транзисторы с hFE = 200, а это очень дорого при массовом выпуске схем, hFE увеличивается с ростом температуры, так что схема все равно не была бы надежной. На рис. 2. показано очень простое, но эффективное улучшение. Вместо того, чтобы подключать резистор RB непосредственно к Vcc, мы, уменьшив сопротивление вдвое, подключим его к коллектору (VCE≈Vcc/2). Теперь, благодаря этому, ток базы в режиме покоя зависит от коллекторного напряжения в режиме покоя. Даже при увеличении hFE транзистор не может попасть в насыщение: если коллекторное напряжение падает, то также падает ток базы, «придерживая» коллекторный ток. И наоборот, если hFE уменьшается, коллекторное напряжение в режиме покоя возрастает, увеличивая ток IB. Ток базы определяется теперь соотношением IB=VCE/RB и, как и прежде, VCE=Vcc-hFEIBRL Объединяя эти равенства, получим VCE=Vcc/(1+hFERL/RB) Если RL и RB имеют значения, указанные на рис. 2, и hFE = 100, то VCE≈6 В; если hFE = 400, то VCE≈3 В. Хотя здесь все еще положение рабочей точки меняется, это не существенно, пока для получения больших сигналов не требуется иметь возможно большие пределы изменения выходного напряжения. Схема, приведенная на рис. 2., будет работать при изменении параметров транзисторов в очень широком диапазоне и является полезным усилителем напряжения общего назначения. Принцип построения схемы с автокомпенсацией изменений hFE является просто примером отрицательной обратной связи, которая представляет собой одно из самых важных понятий в электронике. Усилитель напряжения на транзисторе со стабилизацией рабочей точкиРис. 2. Усилитель напряжения со стабилизацией рабочей точки. Для некоторых применений даже относительно небольшие изменения положения рабочей точки, имеющиеся в схеме на рис. 2, недопустимы. Если режим по постоянному току должен практически не зависеть от hFE можно использовать схему стабилизированного усилителя, показанную на рис. 3. Первым характерным признаком этой схемы является наличие резистора R3 в цепи эмиттера, а это означает, что потенциал эмиттера больше не равняется потенциалу земли, а немного выше его и равен IER3 где IE — ток эмиттера. Второе отличие состоит в том, что вместо единственного резистора для задания базового тока определенной величины применен делитель напряжения R1 R2 фиксирующий потенциал базы относительно земли. Ток делителя напряжения на порядок выше тока базы, так что последний слабо влияет на потенциал базы. Так как переход база — эмиттер смещен в прямом направлении, на нем падает небольшое напряжение (у кремниевого транзистора приблизительно 0,6 В), так что потенциал эмиттера ниже потенциала базы на 0,6 В. Итак, если VB — потенциал базы относительно земли, а VE — потенциал эмиттера относительно земли, то VE = VB — 0,6. Но VE=IER3 поэтому IE=(VB-0,6)/R3 Рис. 3. Стабилизированный усилитель с эмиттерным резистором. Следовательно, ток эмиттера IE определяется выбором величин VB и R3. При сопротивлениях резисторов R1 и R2, указанных на рис. 3., потенциал базы зафиксирован на уровне 1,6 В; поэтому потенциал эмиттера равен приблизительно 1,0 В, обеспечивая требуемый ток эмиттера 1 мА при сопротивлении эмиттерного резистора 1 кОм. Поскольку IE=IC+IB и IB << IC имеем: IE≈IC Следовательно, ток коллектора также примерно равен 1 мА. Интересно отметить, что в приведенном расчете схемы отсутствует коэффициент hFE транзистора. Фактически единственным параметром транзистора, имеющим какое-либо значение в этой схеме, является напряжение VBE которое принято равным 0,6 В и изменяется очень мало (<0,1 В) от одного транзистора к другому. При расчете стабилизированной схемы падение напряжения на эмиттерном резисторе должно быть больше возможных изменений напряжения VBE но не настолько большим, чтобы заметно уменьшить амплитуду выходного сигнала (напряжение на коллекторе теперь может изменяться только между VCC и VE а не между VCC и потенциалом земли). Обычно подходящим является напряжение 1 В. Конденсатор большой емкости С3 шунтирует эмиттерный резистор для того, чтобы на эмиттере не появлялось переменное напряжение. Без С3 усиление напряжения очень сильно упадет из-за отрицательной обратной связи, поскольку переменное напряжение на резисторе R3 вычитается из входного сигнала. Удобный способ измерения коэффициента усиления состоит в том, что на вход усилителя подается сигнал от генератора синусоидальных сигналов, а затем с помощью осциллографа измеряется выходной сигнал Vout и сравнивается с входным сигналом Vin. Коэффициент усиления напряжения равен Av=Vout/Vin Для схем, рассмотренных в этой статье, коэффициент усиления напряжения имеет величину порядка 150 — 200. Теоретический расчет коэффициента усиления на Времонт.su рассмотрим позже. |

Простой усилитель на транзисторах сделать самому своими руками. Усилитель на одном транзисторе: схема

Усилитель на транзисторах, несмотря на свою уже долгую историю, остается излюбленным предметом исследования как начинающих, так и маститых радиолюбителей. И это понятно. Он является непременной составной частью самых массовых радиолюбительских устройств: радиоприемников и усилителей низкой (звуковой) частоты. Мы рассмотрим, как строятся простейшие усилители низкой частоты на транзисторах.

В любом теле- или радиоприемнике, в каждом музыкальном центре или усилителе звука можно найти транзисторные усилители звука (низкой частоты – НЧ). Разница между звуковыми транзисторными усилителями и другими видами заключается в их частотных характеристиках.

Звуковой усилитель на транзисторах имеет равномерную частотную характеристику в полосе частот от 15 Гц до 20 кГц. Это означает, что все входные сигналы с частотой внутри этого диапазона усилитель преобразует (усиливает) примерно одинаково. На рисунке ниже в координатах «коэффициент усиления усилителя Ку – частота входного сигнала» показана идеальная кривая частотной характеристики для звукового усилителя.

Вид частотной характеристики усилителя определяется электрорадиоэлементами (ЭРЭ) его схемы, и прежде всего самими транзисторами. Звуковой усилитель на транзисторах обычно собран на так называемых низко- и среднечастотных транзисторах с суммарной полосой пропускания входных сигналов от десятков и сотен Гц до 30 кГц.

Класс работы усилителя

Как известно, в зависимости от степени непрерывности протекания тока на протяжении его периода через транзисторный усилительный каскад (усилитель) различают следующие классы его работы: «А», «B», «AB», «C», «D».

В классе работы ток «А» через каскад протекает на протяжении 100 % периода входного сигнала. Работу каскада в этом классе иллюстрирует следующий рисунок.

В классе работы усилительного каскада «AB» ток через него протекает более чем 50 %, но менее чем 100 % периода входного сигнала (см. рисунок ниже).

В классе работы каскада «В» ток через него протекает ровно 50 % периода входного сигнала, как это иллюстрирует рисунок.

И наконец в классе работы каскада «C» ток через него протекает менее чем 50 % периода входного сигнала.

НЧ-усилитель на транзисторах: искажения в основных классах работы

В рабочей области транзисторный усилитель класса «А» обладает малым уровнем нелинейных искажений. Но если сигнал имеет импульсные выбросы по напряжению, приводящие к насыщению транзисторов, то вокруг каждой «штатной» гармоники выходного сигнала появляются высшие гармоники (вплоть до 11-й). Это вызывает феномен так называемого транзисторного, или металлического, звука.

Если НЧ-усилители мощности на транзисторах имеют нестабилизированное питание, то их выходные сигналы модулируются по амплитуде вблизи частоты сети. Это ведет к жёсткости звука на левом краю частотной характеристики. Различные же способы стабилизации напряжения делают конструкцию усилителя более сложной.

Типовой КПД однотактного усилителя класса А не превышает 20 % из-за постоянно открытого транзистора и непрерывного протекания постоянной составляющей тока. Можно выполнить усилитель класса А двухтактным, КПД несколько повысится, но полуволны сигнала станут более несимметричными. Перевод же каскада из класса работы «А» в класс работы «АВ» повышает вчетверо нелинейные искажения, хотя КПД его схемы при этом повышается.

В усилителях же классов «АВ» и «В» искажения нарастают по мере снижения уровня сигнала. Невольно хочется врубить такой усилитель погромче для полноты ощущений мощи и динамики музыки, но зачастую это мало помогает.

Промежуточные классы работы

У класса работы «А» имеется разновидность – класс «А+». При этом низковольтные входные транзисторы усилителя этого класса работают в классе «А», а высоковольтные выходные транзисторы усилителя при превышении их входными сигналами определенного уровня переходят в классы «В» или «АВ». Экономичность таких каскадов лучше, чем в чистом классе «А», а нелинейные искажения меньше (до 0,003 %). Однако звук у них также «металлический» из-за наличия высших гармоник в выходном сигнале.

У усилителей еще одного класса — «АА» степень нелинейных искажений еще ниже – около 0,0005 %, но высшие гармоники также присутствуют.

Возврат к транзисторному усилителю класса «А»?

Сегодня многие специалисты в области качественного звуковоспроизведения ратуют за возврат к ламповым усилителям, поскольку уровень нелинейных искажений и высших гармоник, вносимых ими в выходной сигнал, заведомо ниже, чем у транзисторов. Однако эти достоинства в немалой степени нивелируются необходимостью согласующего трансформатора между высокоомным ламповым выходным каскадом и низкоомными звуковыми колонками. Впрочем, с трансформаторным выходом может быть сделан и простой усилитель на транзисторах, что будет показано ниже.

Существует и точка зрения, что предельное качество звучания может обеспечить только гибридный лампово-транзисторный усилитель, все каскады которого являются однотактными, не охвачены отрицательными обратными связями и работают в классе «А». То есть такой повторитель мощности представляет собой усилитель на одном транзисторе. Схема его может иметь предельно достижимый КПД (в классе «А») не более 50 %. Но ни мощность, ни КПД усилителя не являются показателями качества звуковоспроизведения. При этом особое значение приобретают качество и линейность характеристик всех ЭРЭ в схеме.

Поскольку однотактные схемы получают такую перспективу, мы рассмотрим ниже их возможные варианты.

Однотактный усилитель на одном транзисторе

Схема его, выполненная с общим эмиттером и R-C-связями по входному и выходному сигналам для работы в классе «А», приведена на рисунке ниже.

На ней показан транзистор Q1 структуры n-p-n. Его коллектор через токоограничивающий резистор R3 присоединен к положительному выводу +Vcc, а эмиттер — к -Vcc. Усилитель на транзисторе структуры p-n-p будет иметь такую же схему, но выводы источника питания поменяются местами.

C1 – разделительный конденсатор, посредством которого источник переменного входного сигнала отделяется от источника постоянного напряжения Vcc. При этом С1 не препятствует прохождению переменного входного тока через переход «база — эмиттер транзистора Q1». Резисторы R1 и R2 совместно с сопротивлением перехода «Э — Б» образуют делитель напряжения Vcc для выбора рабочей точки транзистора Q1 в статическом режиме. Типичной для этой схемы является величина R2 = 1 кОм, а положение рабочей точки — Vcc/2. R3 является нагрузочным резистором коллекторной цепи и служит для создания на коллекторе переменного напряжения выходного сигнала.

Предположим, что Vcc = 20 В, R2 = 1 кОм, а коэффициент усиления по току h = 150. Напряжение на эмиттере выбираем Ve = 9 В, а падение напряжения на переходе «Э — Б» принимаем равным Vbe = 0,7 В. Эта величина соответствует так называемому кремниевому транзистору. Если бы мы рассматривали усилитель на германиевых транзисторах, то падение напряжения на открытом переходе «Э — Б» было бы равно Vbe = 0,3 В.

Ток эмиттера, примерно равный току коллектора

Ie = 9 B/1 кОм = 9 мА ≈ Ic.

Ток базы Ib = Ic/h = 9 мА/150 = 60 мкА.

Падение напряжения на резисторе R1

V(R1) = Vcc — Vb = Vcc – (Vbe + Ve) = 20 В – 9,7 В = 10,3 В,

R1 = V(R1)/Ib = 10,3 В/60 мкА = 172 кОм.

С2 нужен для создания цепи прохождения переменной составляющей тока эмиттера (фактически тока коллектора). Если бы его не было, то резистор R2 сильно ограничивал бы переменную составляющую, так что рассматриваемый усилитель на биполярном транзисторе имел бы низкий коэффициент усиления по току.

В наших расчетах мы принимали, что Ic = Ib h, где Ib – ток базы, втекающий в нее из эмиттера и возникающий при подаче на базу напряжения смещения. Однако через базу всегда (как при наличии смещения, так и без него) протекает еще и ток утечки из коллектора Icb0. Поэтому реальный ток коллектора равен Ic = Ib h + Icb0 h, т.е. ток утечки в схеме с ОЭ усиливается в 150 раз. Если бы мы рассматривали усилитель на германиевых транзисторах, то это обстоятельство нужно было бы учитывать при расчетах. Дело в том, что германиевые транзисторы имеют существенный Icb0 порядка нескольких мкА. У кремниевых же он на три порядка меньше (около нескольких нА), так что в расчетах им обычно пренебрегают.

Однотактный усилитель с МДП-транзистором

Как и любой усилитель на полевых транзисторах, рассматриваемая схема имеет свой аналог среди усилителей на биполярных транзисторах. Поэтому рассмотрим аналог предыдущей схемы с общим эмиттером. Она выполнена с общим истоком и R-C-связями по входному и выходному сигналам для работы в классе «А» и приведена на рисунке ниже.

Здесь C1 – такой же разделительный конденсатор, посредством которого источник переменного входного сигнала отделяется от источника постоянного напряжения Vdd. Как известно, любой усилитель на полевых транзисторах должен иметь потенциал затвора своих МДП-транзисторов ниже потенциалов их истоков. В данной схеме затвор заземлен резистором R1, имеющим, как правило, большое сопротивление (от 100 кОм до 1 Мом), чтобы он не шунтировал входной сигнал. Ток через R1 практически не проходит, поэтому потенциал затвора при отсутствии входного сигнала равен потенциалу земли. Потенциал же истока выше потенциала земли за счет падения напряжения на резисторе R2. Таким образом, потенциал затвора оказывается ниже потенциала истока, что и нужно для нормальной работы Q1. Конденсатор C2 и резистор R3 имеют такое же назначение, как и в предыдущей схеме. Поскольку эта схема с общим истоком, то входной и выходной сигналы сдвинуты по фазе на 180°.

Усилитель с трансформаторным выходом

Третий одноступенчатый простой усилитель на транзисторах, показанный на рисунке ниже, также выполнен по схеме с общим эмиттером для работы в классе «А», но с низкоомным динамиком он связан через согласующий трансформатор.

Первичная обмотка трансформатора T1 является нагрузкой коллекторной цепи транзистора Q1 и развивает выходной сигнал. T1 передает выходной сигнал на динамик и обеспечивает согласование выходного полного сопротивления транзистора с низким (порядка нескольких Ом) сопротивлением динамика.

Делитель напряжения коллекторного источника питания Vcc, собранный на резисторах R1 и R3, обеспечивает выбор рабочей точки транзистора Q1 (подачу напряжения смещения на его базу). Назначение остальных элементов усилителя такое же, как и в предыдущих схемах.

Двухтактный звуковой усилитель

Двухтактный НЧ-усилитель на двух транзисторах расщепляет входной сигнал звуковой частоты на две противофазные полуволны, каждая из которых усиливается своим собственным транзисторным каскадом. После выполнения такого усиления полуволны объединяются в целостный гармонический сигнал, который и передается на акустическую систему. Подобное преобразование НЧ-сигнала (расщепление и повторное слияние), естественно, вызывает в нем необратимые искажения, обусловленные различием частотных и динамических свойств двух транзисторов схемы. Эти искажения снижают качество звука на выходе усилителя.

Двухтактные усилители, работающие в классе «А», недостаточно хорошо воспроизводят сложные звуковые сигналы, так как в их плечах непрерывно протекает постоянный ток повышенной величины. Это приводит к несимметрии полуволн сигнала, фазовым искажениям и в конечном итоге к потере разборчивости звука. Нагреваясь, два мощных транзистора увеличивают вдвое искажения сигнала в области низких и инфранизких частот. Но все же основным достоинством двухтактной схемы является ее приемлемый КПД и повышенная выходная мощность.

Двухтактная схема усилителя мощности на транзисторах показана на рисунке.

Это усилитель для работы в классе «А», но может быть использован и класс «АВ», и даже «В».

Бестрансформаторный транзисторный усилитель мощности

Трансформаторы, несмотря на успехи в их миниатюризации, остаются все же самыми громоздкими, тяжелыми и дорогими ЭРЭ. Поэтому был найден путь устранения трансформатора из двухтактной схемы путем выполнения ее на двух мощных комплементарных транзисторах разных типов (n-p-n и p-n-p). Большинство современных усилителей мощности используют именно этот принцип и предназначены для работы в классе «В». Схема такого усилителя мощности показана на рисунке ниже.

Оба ее транзистора включены по схеме с общим коллектором (эмиттерного повторителя). Поэтому схема передает входное напряжение на выход без усиления. Если входного сигнала нет, то оба транзистора находятся на границе включенного состояния, но при этом они выключены.

Когда гармонический сигнал подан на вход, его положительная полуволна открывает TR1, но переводит p-n-p транзистор TR2 полностью в режим отсечки. Таким образом, только положительная полуволна усиленного тока протекает через нагрузку. Отрицательная полуволна входного сигнала открывает только TR2 и запирает TR1, так что в нагрузку подается отрицательная полуволна усиленного тока. В результате на нагрузке выделяется полный усиленный по мощности (за счет усиления по току) синусоидальный сигнал.

Усилитель на одном транзисторе

Для усвоения вышеизложенного соберем простой усилитель на транзисторах своими руками и разберемся, как он работает.

В качестве нагрузки маломощного транзистора Т типа BC107 включим наушники с сопротивлением 2-3 кОм, напряжение смещения на базу подадим с высокоомного резистора R* величиной 1 МОм, развязывающий электролитический конденсатор C емкостью от 10 мкФ до 100 мкФ включим в базовую цепь Т. Питать схему будем от батареи 4,5 В/0,3 А.

Если резистор R* не подключен, то нет ни тока базы Ib, ни тока коллектора Ic. Если резистор подключен, то напряжение на базе поднимается до 0,7 В и через нее протекает ток Ib = 4 мкА. Коэффициент усиления транзистора по току равен 250, что дает Ic = 250Ib = 1 мА.

Собрав простой усилитель на транзисторах своими руками, можем теперь его испытать. Подключите наушники и поставьте палец на точку 1 схемы. Вы услышите шум. Ваше тело воспринимает излучение питающей сети на частоте 50 Гц. Шум, услышанный вами из наушников, и является этим излучением, только усиленным транзистором. Поясним этот процесс подробнее. Напряжение переменного тока с частотой 50 Гц подключено к базе транзистора через конденсатор С. Напряжение на базе теперь равно сумме постоянного напряжения смещения (приблизительно 0,7 В), приходящего с резистора R*, и напряжения переменного тока «от пальца». В результате ток коллектора получает переменную составляющую с частотой 50 Гц. Этот переменный ток используется для сдвига мембраны динамиков вперед-назад с той же частотой, а это означает, что мы сможем услышать тон 50 Гц на выходе.

Слушать уровень шума 50 Гц не очень интересно, поэтому можно подключить к точкам 1 и 2 низкочастотные источника сигнала (CD-плеер или микрофон) и слышать усиленную речь или музыку.

Самый простой усилитель звука на одном транзисторе. Усилитель низкой частоты на мощных транзисторах

Усилители низкой частоты (УНЧ) используют для преобразования слабых сигналов преимущественно звукового диапазона в более мощные сигналы, приемлемые для непосредственного восприятия через электродинамические или иные излучатели звука.

Заметим, что высокочастотные усилители до частот 10… 100 МГц строят по аналогичным схемам, все отличие чаще всего сводится к тому, что значения емкостей конденсаторов таких усилителей уменьшаются во столько раз, во сколько частота высокочастотного сигнала превосходит частоту низкочастотного.

Простой усилитель на одном транзисторе

Простейший УНЧ, выполненный по схеме с общим эмиттером, показан на рис. 1. В качестве нагрузки использован телефонный капсюль. Допустимое напряжение питания для этого усилителя 3…12 В.

Величину резистора смещения R1 (десятки кОм) желательно определить экспериментально, поскольку его оптимальная величина зависит от напряжения питания усилителя, сопротивления телефонного капсюля, коэффициента передачи конкретного экземпляра транзистора.

Рис. 1. Схема простого УНЧ на одном транзисторе + конденсатор и резистор.

Для выбора начального значения резистора R1 следует учесть, что его величина примерно в сто и более раз должна превышать сопротивление, включенное в цепь нагрузки. Для подбора резистора смещения рекомендуется последовательно включить постоянный резистор сопротивлением 20…30 кОм и переменный сопротивлением 100… 1000 кОм, после чего, подав на вход усилителя звуковой сигнал небольшой амплитуды, например, от магнитофона или плеера, вращением ручки переменного резистора добиться наилучшего качества сигнала при наибольшей его громкости.

Величина емкости переходного конденсатора С1 (рис. 1) может находиться в пределах от 1 до 100 мкФ: чем больше величина этой емкости, тем более низкие частоты может усиливать УНЧ. Для освоения техники усиления низких частот рекомендуется поэкспериментировать с подбором номиналов элементов и режимов работы усилителей (рис. 1 — 4).

Улучшениые варианты однотранзисторного усилителя

Усложненные и улучшенные по сравнению со схемой на рис. 1 схемы усилителей приведены на рис. 2 и 3. В схеме на рис. 2 каскад усиления дополнительно содержит цепочку частотнозависимой отрицательной обратной связи (резистор R2 и конденсатор С2), улучшающей качество сигнала.

Рис. 2. Схема однотранзисторного УНЧ с цепочкой частотнозависимой отрицательной обратной связи.

Рис. 3. Однотранзисторный усилитель с делителем для подачи напряжения смещения на базу транзистора.

Рис. 4. Однотранзисторный усилитель с автоматической установкой смещения для базы транзистора.

В схеме на рис. 3 смещение на базу транзистора задано более «жестко» с помощью делителя, что улучшает качество работы усилителя при изменении условий его эксплуатации. «Автоматическая» установка смещения на базе усилительного транзистора применена в схеме на рис. 4.

Двухкаскадный усилитель на транзисторах

Соединив последовательно два простейших каскада усиления (рис. 1), можно получить двухкаскадный УНЧ (рис. 5). Усиление такого усилителя равно произведению коэффициентов усиления отдельно взятых каскадов. Однако получить большое устойчивое усиление при последующем наращивании числа каскадов нелегко: усилитель скорее всего самовозбудится.

Рис. 5. Схема простого двухкаскадного усилителя НЧ.

Новые разработки усилителей НЧ, схемы которых часто приводят на страницах журналов последних лет, преследуют цель достижения минимального коэффициента нелинейных искажений, повышения выходной мощности, расширения полосы усиливаемых частот и т.д.

В то же время, при наладке различных устройств и проведении экспериментов зачастую необходим несложный УНЧ, собрать который можно за несколько минут. Такой усилитель должен содержать минимальное число дефицитных элементов и работать в широком интервале изменения напряжения питания и сопротивления нагрузки.

Схема УНЧ на полевом и кремниевом транзисторах

Схема простого усилителя мощности НЧ с непосредственной связью между каскадами приведена на рис. 6 [Рл 3/00-14]. Входное сопротивление усилителя определяется номиналом потенциометра R1 и может изменяться от сотен Ом до десятков МОм. На выход усилителя можно подключать нагрузку сопротивлением от 2…4 до 64 Ом и выше.

При высокоомной нагрузке в качестве VT2 можно использовать транзистор КТ315. Усилитель работоспособен в диапазоне питающих напряжений от 3 до 15 В, хотя приемлемая работоспособность его сохраняется и при снижении напряжения питания вплоть до 0,6 В.

Емкость конденсатора С1 может быть выбрана в пределах от 1 до 100 мкФ. В последнем случае (С1 =100 мкФ) УНЧ может работать в полосе частот от 50 Гц до 200 кГц и выше.

Рис. 6. Схема простого усилителя низкой частоты на двух транзисторах.

Амплитуда входного сигнала УНЧ не должна превышать 0,5…0,7 В. Выходная мощность усилителя может изменяться от десятков мВт до единиц Вт в зависимости от сопротивления нагрузки и величины питающего напряжения.

Настройка усилителя заключается в подборе резисторов R2 и R3. С их помощью устанавливают напряжение на стоке транзистора VT1, равное 50…60% от напряжения источника питания. Транзистор VT2 должен быть установлен на теплоотводя-щей пластине (радиаторе).

Трекаскадный УНЧ с непосредственной связью

На рис. 7 показана схема другого внешне простого УНЧ с непосредственными связями между каскадами. Такого рода связь улучшает частотные характеристики усилителя в области нижних частот, схема в целом упрощается.

Рис. 7. Принципиальная схема трехкаскадного УНЧ с непосредственной связью между каскадами.

В то же время настройка усилителя осложняется тем, что каждое сопротивление усилителя приходится подбирать в индивидуальном порядке. Ориентировочно соотношение резисторов R2 и R3, R3 и R4, R4 и R BF должно быть в пределах (30…50) к 1. Резистор R1 должен быть 0,1…2 кОм. Расчет усилителя, приведенного на рис. 7, можно найти в литературе, например, [Р 9/70-60].

Схемы каскадных УНЧ на биполярных транзисторах

На рис. 8 и 9 показаны схемы каскодных УНЧ на биполярных транзисторах. Такие усилители имеют довольно высокий коэффициент усиления Ку. Усилитель на рис. 8 имеет Ку=5 в полосе частот от 30 Гц до 120 кГц [МК 2/86-15]. УНЧ по схеме на рис. 9 при коэффициенте гармоник менее 1% имеет коэффициент усиления 100 [РЛ 3/99-10].

Рис. 8. Каскадный УНЧ на двух транзисторах с коэффициентом усиления = 5.

Рис. 9. Каскадный УНЧ на двух транзисторах с коэффициентом усиления = 100.

Экономичный УНЧ на трех транзисторах

Для портативной радиоэлектронной аппаратуры важным параметром является экономичность УНЧ. Схема такого УНЧ представлена на рис. 10 [РЛ 3/00-14]. Здесь использовано каскадное включение полевого транзистора VT1 и биполярного транзистора VT3, причем транзистор VT2 включен таким образом, что стабилизирует рабочую точку VT1 и VT3.

При увеличении входного напряжения этот транзистор шунтирует переход эмиттер — база VT3 и уменьшает значение тока, протекающего через транзисторы VT1 и VT3.

Рис. 10. Схема простого экономичного усилителя НЧ на трех транзисторах.

Как и в приведенной выше схеме (см. рис. 6), входное сопротивление этого УНЧ можно задавать в пределах от десятков Ом до десятков МОм. В качестве нагрузки использован телефонный капсюль, например, ТК-67 или ТМ-2В. Телефонный капсюль, подключаемый при помощи штекера, может одновременно служить выключателем питания схемы.

Напряжение питания УНЧ составляет от 1,5 до 15 В, хотя работоспособность устройства сохраняется и при снижении питающего напряжения до 0,6 В. В диапазоне напряжения питания 2… 15 В потребляемый усилителем ток описывается выражением:

1(мкА) = 52 + 13*(Uпит)*(Uпит),

где Uпит — напряжение питания в Вольтах (В).

Если отключить транзистор VT2, потребляемый устройством ток увеличивается на порядок.

Двухкаскадные УНЧ с непосредственной связью между каскадами

Примерами УНЧ с непосредственными связями и минимальным подбором режима работы являются схемы, приведенные на рис. 11 — 14. Они имеют высокий коэффициент усиления и хорошую стабильность.

Рис. 11. Простой двухкаскадный УНЧ для микрофона (низкий уровень шумов, высокий КУ).

Рис. 12. Двухкаскадный усилитель низкой частоты на транзисторах КТ315.

Рис. 13. Двухкаскадный усилитель низкой частоты на транзисторах КТ315 — вариант 2.

Микрофонный усилитель (рис. 11) характеризуется низким уровнем собственных шумов и высоким коэффициентом усиления [МК 5/83-XIV]. В качестве микрофона ВМ1 использован микрофон электродинамического типа.

В роли микрофона может выступать и телефонный капсюль. Стабилизация рабочей точки (начального смещения на базе входного транзистора) усилителей на рис. 11 — 13 осуществляется за счет падения напряжения на эмиттерном сопротивлении второго каскада усиления.

Рис. 14. Двухкаскадный УНЧ с полевым транзистором.

Усилитель (рис. 14), имеющий высокое входное сопротивление (порядка 1 МОм), выполнен на полевом транзисторе VT1 (истоковый повторитель) и биполярном — VT2 (с общим).

Каскадный усилитель низкой частоты на полевых транзисторах, также имеющий высокое входное сопротивление, показан на рис. 15.

Рис. 15. схема простого двухкаскадного УНЧ на двух полевых транзисторах.

Схемы УНЧ для работы с низкоОмной нагрузкой

Типовые УНЧ, предназначенные для работы на низкоомную нагрузку и имеющие выходную мощность десятки мВт и выше, изображены на рис. 16, 17.

Рис. 16. Простой УНЧ для работы с включением нагрузки с низким сопротивлением.

Электродинамическая головка ВА1 может быть подключена к выходу усилителя, как показано на рис. 16, либо в диагональ моста (рис. 17). Если источник питания выполнен из двух последовательно соединенных батарей (аккумуляторов), правый по схеме вывод головки ВА1 может быть подключен к их средней точки напрямую, без конденсаторов СЗ, С4.

Рис. 17. Схема усилителя низкой частоты с включением низкоомной нагрузки в диагональ моста.

Если вам нужна схема простого лампового УНЧ то такой усилитель можно собрать даже на одной лампе, смотрите у нас на сайте по электронике в соответствующем разделе.

Литература: Шустов М.А. Практическая схемотехника (Книга 1), 2003 год.

Исправления в публикации: на рис. 16 и 17 вместо диода Д9 установлена цепочка из диодов.

После освоения азов электроники, начинающий радиолюбитель готов паять свои первые электронные конструкции. Усилители мощности звуковой частоты, как правило самые повторяемые конструкции. Схем достаточно много, каждая отличается своими параметрами и конструкцией. В этой статье будут рассмотрены несколько простейших и полностью рабочих схем усилителей, которые успешно могут быть повторены любым радиолюбителем. В статье не использованы сложные термины и расчеты, все максимально упрощено, чтобы не возникло дополнительных вопросов.

Начнем с более мощной схемы.

Итак, первая схема выполнена на известной микросхеме TDA2003. Это монофонический усилитель с выходной мощностью до 7 Ватт на нагрузку 4 Ом. Хочу сказать, что стандартная схема включения этой микросхемы содержит малое количество компонентов, но пару лет назад мною была придумана иная схема на этой микросхеме. В этой схеме количество комплектующих компонентов сведено к минимуму, но усилитель не потерял свои звуковые параметры. После разработки данной схемы, все свои усилители для маломощных колонок стал делать именно на этой схеме.

Схема представленного усилителя имеет широкий диапазон воспроизводимых частот, диапазон питающих напряжений от 4,5 до 18 вольт (типовое 12-14 вольт). Микросхему устанавливают на небольшой теплоотвод, поскольку максимальная мощность достигает до 10 Ватт.

Микросхема способна работать на нагрузку 2 Ом, это значит, что к выходу усилителя можно подключать 2 головки с сопротивлением 4 Ом.

Входной конденсатор можно заменить на любой другой, с емкостью от 0,01 до 4,7 мкФ (желательно от 0,1 до 0,47 мкФ), можно использовать как пленочные, так и керамические конденсаторы. Все остальные компоненты желательно не заменять.

Регулятор громкости от 10 до 47 кОм.

Выходная мощность микросхемы позволяет применять его в маломощных АС для ПК. Очень удобно использовать микросхему для автономных колонок к мобильному телефону и т.п.

Усилитель работает сразу после включения, в дополнительной наладке не нуждается. Советуется минус питания дополнительно подключить к теплоотводу. Все электролитические конденсаторы желательно использовать на 25 Вольт.

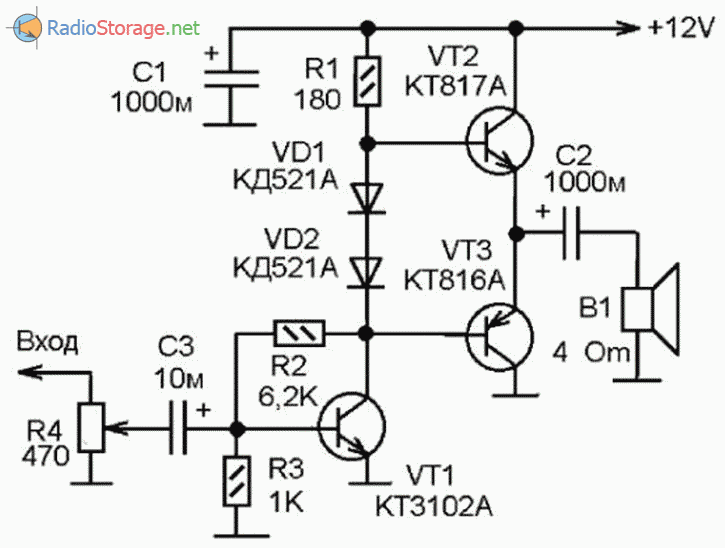

Вторая схема собрана на маломощных транзисторах, и больше подойдет в качестве усилителя для наушников.

Это наверное самая качественная схема такого рода, звук чистый, чувствуются весь частотный спектр. С хорошими наушниками, такое ощущение, что у вас полноценный сабвуфер.

Усилитель собран всего на 3-х транзисторах обратной проводимости, как самый дешевый вариант, были использованы транзисторы серии КТ315, но их выбор достаточно широк.

Усилитель может работать на низкоомную нагрузку, вплоть до 4-х Ом, что дает возможность, использовать схему для усиления сигнала плеера, радиоприемника и т.п. В качестве источника питания использована батарейка типа крона с напряжением 9 вольт.

В окончательном каскаде тоже применены транзисторы КТ315. Для повышения выходной мощности можно применить транзисторы КТ815, но тогда придется увеличить напряжение питания до 12 вольт. В этом случае мощность усилителя будет достигать до 1 Ватт. Выходной конденсатор может иметь емкость от 220 до 2200 мкФ.

Транзисторы в этой схеме не нагреваются, следовательно, какое-либо охлаждение не нужно. При использовании более мощных выходных транзисторов, возможно, понадобятся небольшие теплоотводы для каждого транзистора.

И наконец — третья схема. Представлен не менее простой, но проверенный вариант строения усилителя. Усилитель способен работать от пониженного напряжения до 5 вольт, при таком случае выходная мощность УМ будет не более 0,5 Вт, а максимальная мощность при питании 12 вольт достигает до 2-х Ватт.

Выходной каскад усилителя построен на отечественной комплементарной паре. Регулируют усилитель подбором резистора R2. Для этого желательно использовать подстроечный регулятор на 1кОм. Медленно вращаем регулятор до тех пор, пока ток покоя выходного каскада не будет 2-5 мА.

Усилитель не обладает высокой входной чувствительностью, поэтому желательно перед входом применить предварительный усилитель.

Немало важную роль в схеме играет диод, он тут для стабилизации режима выходного каскада.

Транзисторы выходного каскада можно заменить на любую комплементарную пару соответствующих параметров, например КТ816/817. Усилитель может питать маломощные автономные колонки с сопротивлением нагрузки 6-8 Ом.

Список радиоэлементов

| Обозначение | Тип | Номинал | Количество | Примечание | Магазин | Мой блокнот | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Усилитель на микросхеме TDA2003 | |||||||

| Аудио усилитель | TDA2003 | 1 | Поиск в Чип и Дип | В блокнот | |||

| С1 | 47 мкФ х 25В | 1 | Поиск в Чип и Дип | В блокнот | |||

| С2 | Конденсатор | 100 нФ | 1 | Пленочный | Поиск в Чип и Дип | В блокнот | |

| С3 | Электролитический конденсатор | 1 мкФ х 25В | 1 | Поиск в Чип и Дип | В блокнот | ||

| С5 | Электролитический конденсатор | 470 мкФ х 16В | 1 | Поиск в Чип и Дип | В блокнот | ||

| R1 | Резистор | 100 Ом | 1 | Поиск в Чип и Дип | В блокнот | ||

| R2 | Переменный резистор | 50 кОм | 1 | От 10 кОм до 50 кОм | Поиск в Чип и Дип | В блокнот | |

| Ls1 | Динамическая головка | 2-4 Ом | 1 | Поиск в Чип и Дип | В блокнот | ||

| Усилитель на транзисторах схема №2 | |||||||

| VT1-VT3 | Биполярный транзистор | КТ315А | 3 | Поиск в Чип и Дип | В блокнот | ||

| С1 | Электролитический конденсатор | 1 мкФ х 16В | 1 | Поиск в Чип и Дип | В блокнот | ||

| С2, С3 | Электролитический конденсатор | 1000 мкФ х 16В | 2 | Поиск в Чип и Дип | В блокнот | ||

| R1, R2 | Резистор | 100 кОм | 2 | Поиск в Чип и Дип | В блокнот | ||

| R3 | Резистор | 47 кОм | 1 | Поиск в Чип и Дип | В блокнот | ||

| R4 | Резистор | 1 кОм | 1 | Поиск в Чип и Дип | В блокнот | ||

| R5 | Переменный резистор | 50 кОм | 1 | ||||

В режиме усиления транзистор усилитель работает в схемах приемников и усилителях звуковой частоты (УЗЧ и УНЧ). При работе применяются малые токи в базовой цепи, управляющие большими токами в коллекторе.В этом заключается и отличие режима усиления от режима переключения, который лишь открывает или закрывает транзистор в зависимости от Uб на базе.

В качестве опыта для начинающего радиолюбителя соберем самый простой усилитель транзистор, в соответствии с предлагаемой схемой и рисунком.

К коллектору VT1 подсоединим высокоомный телефон BF2 , между базой и минусом блока питания подключим сопротивление Rб , и развязывающую емкость конденсатора C св .

Конечно, сильного усиления звукового сигнала от такой схемы мы не получим, но услышать звук в телефоне BF1 все таки можно, т.к мы собрали ваш первый усилительный каскад.

Усилительным каскадом называют схему транзистора с резисторами, конденсаторами и другими радиокомпонентами, обеспечивающими последнему условия работы как транзистор усилитель. Кроме того сразу скажем о том, что усилительные каскады можно соединять между собой и получать многокаскадные усилительные устройства.

При подключение источника питания к схеме, на базу транзистора через сопротивление Rб идет небольшое отрицательное напряжение порядка 0,1 – 0,2В, называемое напряжением смещения. Оно немного приоткрывает транзистор, т.е снижает высоту потенциальных барьеров, и через переходы полупроводникового прибора начинает течь небольшой ток, который держит усилитель в дежурном режиме, из которого он способен мгновенно выйти, как только на входе появится входной сигнал.

Без присутствия напряжения смещения эмиттерный переход будет заперт и, как диод, будет не пропускать положительные полупериоды входного напряжения, а усиленный сигнал будет искажаться.

Если на вход усилителя подсоединить еще один телефон и применить его в роли микрофона, то он будет преобразовывать возникающие на его мембране звуковые колебания в переменное напряжение звукового диапазона, которое через емкость Ссв будет следовать на базу транзистора.

Конденсатор Ссв является связующим компонентом между телефоном и базой. Он отлично пропускает напряжение ЗЧ, но создает серьезную преграду постоянному току идущему из базовой цепи к телефону. Кроме того телефон обладает внутренним сопротивлением порядка 1600 Ом, поэтому без этой емкости конденсатора база через внутреннее сопротивление соединялась бы с эмиттером и никакого усиления не было бы.

Теперь, если начать говорить в телефон-микрофон, то эмиттерной цепи появятся колебания тока телефона Iтлф, которые и будут управлять большим током возникающем в коллекторе и эти усиленные колебания, преобразованные вторым телефоном в обычный звук, мы и будем слышать.

Процесс усиления сигнала можно представить так. В момент отсутствия напряжения входного сигнала Uвх, в цепях базы и коллектора протекают незначительные токи (прямые участки диаграммы а, б, в), заданные приложенным напряжением блока питания, напряжением смещения и усилительными характеристиками биполярного транзистора.

Как только на базу поступает входной сигнал (правая часть диаграммы а), то в зависимости от него начнут изменяться и токи в цепях трехвыводного полупроводникового прибора (правая часть диаграммы б, в).

В отрицательной полуволне сигнала, когда Uвх и напряжение БП суммируются на базе — токи протекающие через транзистор возрастают.

При плюсовой волне минусовое напряжение на базе снижается, как и протекающие токи. Вот таким образом и работает транзистор усилитель.

Если на выход подключить не телефон а резистор, то появляющееся на нем напряжение переменной составляющей усиленного сигнала можно подвести ко входной цепи второго каскада для дополнительного усиления. Один прибор способен усиливать сигнал в 30 — 50 раз.

По этому же принципу работают VT противоположной структуры n-p-n. Но для них полярность включения блока питания необходимо поменять на противоположную.

Для работы транзистора усилителя на его базу, относительно эмиттера, вместе с напряжением входного сигнала обязательно должно поступать постоянное напряжение смещения, открывающее полупроводниковый прибор.

Для германиевых VT открывающее напряжение должно быть не более 0,2 вольта, а для кремниевых 0,7 вольта. Напряжение смещения на базу не подают только тогда, когда эмиттерный переход транзистора применяют для детектирования сигнала, но об этом мы поговорим позднее.

Усилитель низкой частоты (УНЧ) является составной частью большинства радиотехнических устройств как то телевизора, плеера, радиоприемника и различных приборов бытового назначения. Рассмотрим две простые схемы двухкаскадного УНЧ на .

Первый вариант УНЧ на транзисторах

В первом варианте усилитель построен на кремниевых транзисторах n-p-n проводимости. Входной сигнал поступает через переменный резистор R1, который в свою очередь является нагрузочным сопротивлением для схемы источника сигнала. подсоединены к коллекторной электроцепи транзистора VT2 усилителя.

Настройка усилителя первого варианта сводится к подбору сопротивлений R2 и R4. Величину сопротивлений нужно подобрать такой, чтобы миллиамперметр, подключенный в коллекторную цепь каждого транзистора, показывал ток в районе 0,5…0,8 мА. По второй схеме необходимо также выставить коллекторный ток второго транзистора путем подбора сопротивления резистора R3.

В первом варианте возможно применить транзисторы марки КТ312, или их зарубежные аналоги, однако при этом необходимо будет выставить правильное смещение напряжения транзисторов путем подбора сопротивлений R2, R4. Во втором варианте в свою очередь, возможно применить кремневые транзисторы марки КТ209, КТ361, или зарубежные аналоги. При этом выставить режимы работы транзисторов можно путем изменения сопротивления R3.

В коллекторную электроцепь транзистора VT2 (обоих усилителей) взамен наушников возможно подключить динамик с высоким сопротивлением. Если же необходимо получить более мощное усиление звука, то можно собрать усилитель на , который обеспечивает усиление до 15 Вт.

Источник питания должен выдавать стабильное или нестабильное двуполярное напряжение питания ±45V и ток 5А. Эта схема УНЧ на транзисторах весьма проста, так как в выходном каскаде используется пара мощных комплементарных транзисторов Дарлингтона . В соответствии с справочными характеристиками эти транзисторы могут коммутировать ток до 5А при напряжении эмиттерном-коллекторном переходе до 100V.

Схема УНЧ представлена на рисунке чуть ниже.

Сигнал требующий усиления через предварительный УНЧ подается на предварительный дифферециальный усилительный каскад построенный на составных транзисторах VT1 и VT2. Использование дифференциальной схемы в усилительном каскаде, снижает шумовые эффекты и обеспечивает работу отрицательной обратной связи. Напряжение ОС поступает на базу транзистора VT2 с выхода усилителя мощности. ОС по постоянному току реализуется через резистор R6. ОС по переменной состовляющей осуществляется через резистор R6, но её величина зависит от номиналов цепочки R7-C3. Но следует учитовать, что слишком сильное увеличение сопротивления R7 приводет к возбуждению.

Режим работы по постоянному току обеспечивается подбором резистора R6. Выходной каскад на транзисторах Дарлингтона VT3 и VT4 работает в классе АВ. Диоды VD1 и VD2 нужны для стабилизации рабочей точки выходного каскада.

Транзистор VT5 ппредназначен для раскачки выходного каскада, на его базу поступает сигнал с выхода дифференциального предварительного усилителя, а так же постоянное напряжение смещения, которое определяет режим работы выходного каскада по постоянному току.

Все конденсаторы схемы должны быть рассчитаны на максимальное постоянное напряжение не ниже 100V. Транзисторы выходного каскада рекомендуется закрепить на радиаторы площадью не меньше 200 см в квадрате

Рассмотренная схема простого двухкаскадного усилителя разработана для работы с наушниками или для использования в простых устройствах с функцией предварительного усилителя.

Первый транзистор усилителя подсоединен по схеме с общим эмиттером, а второй транзистор с общим коллектором. Первый каскад предназначен для базового усиления сигнала по напряжению, а второй каскада усиливает уже по мощности.

Малое выходное сопротивление второго каскада двухкаскадного усилителя, называемого эмиттерным повторителем, позволяет подсоединять не только наушники с большим сопротивлением, но и другие виды преобразователей акустического сигнала.

Эта тоже двухкаскадная схема УНЧ выполненная на двух транзисторах, но уже противоположной проводимости. Ее главная особенность в том, что связь между каскадами непосредственная. Охваченная ООС через сопротивление R3 напряжение смещения со второго каскада проходит на базу первого транзистора.

Конденсатор СЗ, шунтирует резистор R4, уменьшает ООС по переменному току, тем самым уменьшающая усиление VT2. Путем подбора номинала резистора R3 задают режим работы транзисторов.

УМЗЧ на двух транзисторах |

Этот достаточно легкий усилитель мощности звуковой частоты (УМЗЧ) можно спаять всего на двух транзисторах. При напряжении питания 42В постоянного тока выходная мощность усилителя достигает 0,25 Вт при нагрузке 4 Ом. Потребляемый ток всего 23 mA. Усилитель работает в однотактном режиме «А».

Напряжение низкой частоты от источника сигнала подходит к регулятору громкости R1. Далее через защитный резистор R3 и конденсатор C1 сигнал оказывается на базе биполярного транзистора VT1 включенного по схеме с общим эмиттером. Усиленный сигнал через R8 подается на затвор мощного полевого транзистора VT2 включенный по схеме с общим истоком и его нагрузкой служит первичная обмотка понижающего трансформатора К вторичной обмотке трансформатора можно подключить динамическую головку или акустическую систему.

В обоих транзисторных каскадах присутствует местная отрицательная обратная связь по постоянному и переменному току, так и общей цепью ООС.

В случае увеличения напряжения на затворе полевого транзистора сопротивление сток исток его канала уменьшается и напряжение на его стоке уменьшается. Это влияет и на уровень сигнала поступающий на биполярный транзистор, что снижает напряжения затвор-исток.

Совместно с цепями местной отрицательной обратной связи, таким образом, стабилизируются режимы работы обоих транзисторов даже в случае незначительного изменения питающего напряжения. Коэффициент усиления зависит от соотношения сопротивлений резисторов R10 и R7. Стабилитрон VD1 предназначен для предотвращения выхода полевого транзистора из строя. Питание усилительного каскада на VT1 производится через RC фильтр R12C4. Конденсатор C5 блокировочный по цепи питания.

Усилитель может быть собран на печатной плате размерами 80×50 мм,на ней расположены все элементы кроме понижающего трансформатора и динамической головки

Наладку схемы усилителя осуществляют при том напряжении питания, при котором он будет работать. Для тонкой настройки рекомендуется использовать осциллограф, щуп которого подключают к выводу стока полевого транзистора. Подав на вход усилителя синусоидальный сигнал частотой 100 … 4000 Гц, с помощью регулировки подстроечного резистора R5 добиваются того, чтобы отсутствовали заметные искажения синусоиды при как можно большем размахе амплитуды сигнала на выводе стока транзистора.

Выходная мощность усилителя на полевом транзисторе небольшая, всего 0,25Вт, напряжение питания от 42В до 60В. Сопротивление динамической головки 4 Ома.

Аудио сигнал через переменное сопротивление R1, затем R3 и разделительную емкость C1 поступает на усилительный каскад на биполярном транзисторе по схеме с общим эмиттером. Далее с этого транзистора усиленный сигнал через сопротивление R10 проходит на полевой транзистор.

Первичная обмотка трансформатора является нагрузкой для полевого транзистора, а к вторичной обмотки подключен четырех омная динамическая головка. Соотношением сопротивлений R10 и R7 задаем степень усиления по напряжению. С целью защиты униполярного транзистора в схему добавлен стабилитрон VD1.

Все номиналы деталей имеются на схеме. Трансформатор можно использовать типа ТВК110ЛМ или ТВК110Л2, от блока кадровой развертки старого телевизора или аналогичный.

УМЗЧ по схеме Агеева |

Наткнулся на эту схему в старом выпуске журнала радио, впечатления от нее остались самыми приятными,во первых схема настолько проста, что ее сможет собрать и начинающий радиолюбитель,во вторых при условии рабочих компонентов и правильной сборки наладки она не требует.

Если вас заинтересовала эта схема, то остальные подробности по ее сборке вы сможете найти в журнале радио №8 за 1982 год.

Высококачественные транзисторные УНЧ |

Усилитель класса A на 3 транзисторах MJE13003

Самый простой усилитель с хорошим звуком на транзисторах с помойки

Привет, друзья. Эту схему я нашел в старой книге по радиолюбительству издания начала 80-х. Это наверно самый простой в мире усилитель мощности звуковой частоты. Собрать такой усилитель можно за полчаса из деталей от старых «энергосберегающих» лам. Обычно электронный балласт таких ламп делают на паре транзисторов типа MJE13003 или 13005. Чаще всего эти лампы выбрасывают, когда выходит из строя сама трубка лампы. Там перегорают спирали накала, которые используются для инициации разряда внутри лампы в момент включения. При этом элементы схемы балласта остаются исправными. Такие лампы модно использовать как доноры неплохих бесплатных радиодеталей для наших конструкций. кстати можно использовать не только транзисторы, но и импульсный трансформатор, конденсаторы и т.д.

Детали, добытые из старых ламп нужно обязательно проверять перед повторным использованием. особенно транзисторы. Также нужно позаботиться об утилизации самой светоизлучающей трубки, так как внутри нее содержится вредная для здоровья и экологии ртуть.

В каждой лампе мы найдем 2 транзистора. В лампах малой мощности вы найдете транзисторы 13003, а в более мощных — 13005 или, если повезет, даже 13007. Это самые мощные из тех, которые применялись в таких балластах. Можно использовать любые из них. Для усилителя нам нужно три транзистора. Кроме цокольных «энергосберегаек» такие транзисторы можно найти и в электронных балластах для больших ЛДС (трубок). Сейчас многие компании и магазины переходят на светодиодное освещение и я часто вижу на свалках целые горы выброшенных старых ЛДС светильников. Вот где можно разжиться транзисторами MJE13005! :). Если вы не хотите связываться со старыми лампами, можно заказать небольшую партию этих транзисторов на Алиэкспресс. Это хорошие высоковольтные транзисторы и они пригодятся вам в вашем дальнейшем творчестве. Транзисторы очень дешевы, 20 штук MJE13003 стоят в районе одного доллара, а более мощные MJE13005 — чуть дороже.

MJE13003 на Алиэкспресс

MJE13005 на Алиэкспресс

Схема усилителя крайне проста. Она приведена на рисунке ниже:

Три одинаковых транзистора представляют собой составной транзистор (схема Дарлингтона, Darlington transistor). Нагрузкой по постоянному току является резистор R3, а по переменному току — громкоговоритель LS1. Сопротивление катушки громкоговорителя должно быть в районе 8 Ом. Конденсатор C2 должен иметь емкость не менее 1000 микрофарад. Здесь чем больше, тем более низкие частоты будет способен передать усилитель. В качестве C1 можно использовать электролитический конденсатор емкостью от 2.2 до 10 мкФ.

Режим работы и ток покоя схемы устанавливается подстроечным резистором R1. Для настройки усилителя замкнем накоротко его вход, и поворачивая движок RI установим на верхнем по схеме выводе нагрузочного резистора R3 напряжение примерно равное половине напряжения питания, то есть 6В. Резистор R3 будет нагреваться в процессе работы, даже без входного сигнала. Так работает режим класса A. Ток через оконечный каскад, работающий в классе А идет всегда, не зависимо от того есть сигнал или нет.2 / R, то есть в нашем случае она будет P=6*6 / 10 = 3.6 W. То есть, несмотря на то, что написано на схеме, резистор нужно применить мощностью около 5W или использовать два резистора по 20 Ом 2W, соединённых параллельно.

Второй недостаток — это низкая чувствительность усилителя. Для получения на выходе номинальной выходной мощности на вход нужно продать сигнал амплитудой около трех вольт. дело в том, что данная схема — это фактически составной эмиттерный повторитель, а эмиттерный повторитель не дает усиления по напряжению. Для увеличения чувствительности можно использовать дополнительный каскад усиления, но это сводит на нет простоту усилителя, как одно из его главных достоинств.

Поскольку коллекторы всех транзисторов по схеме соединены, можно закрепить все три транзистора на одной алюминиевой пластине, которая будет служить радиатором. Вывод коллектора у этих транзисторов соединен с корпусом.

Также хорошей идеей может быть использование в качестве Q1 и Q2 транзисторов MJE13003 а в качестве третьего — более мощный MJE13005 или 13007

Достоинства усилителя — крайняя простота схемы и довольно качественный звук, свойственный усилителям класса A. Хотя максимальная выходная мощность очень невелика — в районе больше 2,5 W

Блок питания усилителя должен обеспечивать ток как минимум 1 ампер на канал, при напряжении 12 вольт. То есть 2 А в случае стереофонического усилителя. Хорошей идеей будет использование здесь импульсного источника питания, например вот такого>>

Второй вариант схемы

Основной ток схемы течет через переход коллектор — эмиттер третьего транзистора и резистор R3. Это около 0.7A в режиме покоя. Ток, который течет через транзистор Q2 боле чем на порядок меньше и составляет примерно 20mA. Фактически это — ток базы транзистора Q3. Ток, проходящий через первый транзистор — это ток базы второго транзистора, и он еще меньше. Поэтому можно усовершенствовать схему усилителя, использовав в качестве первого транзистора маломощный, но с более высокими параметрами по шумам и коэффициенту передачи тока, чем у мощного MJE13005/13003. Например можно использовать транзистор BC549. Второй вариант схемы я «собрал» в симуляторе Proteus. Возможно чуть позже я проверю его на реальных компонентах и дополню эту статью.

Ниже привожу схему в том виде, как она выглядит в Proteus:

Показы статьи: 667 Посещений сайта: 44354

Двунаправленный ВЧ усилитель на транзисторах 2N3904

Статья A Termination Insensitive Amplifier for Bidirectional Transceivers [PDF] за авторством Wes Hayward, W7ZOI и Bob Kopski, K3NHI, описывает любопытную схему ВЧ усилителя. Схема интересна как минимум по той причине, что способна усиливать как сигналы, проходящие с порта IN на порт OUT, так и с порта OUT на порт IN. Также усилитель обладает другими полезными свойствами.

Вот схема:

Все транзисторы — 2N3904. Верхняя и нижняя части схемы идентичны.

Перед нами два усилителя, работающих в противоположных направлениях и соединенные параллельно. При подаче питания на 12V_Right работает верхний усилитель, при подаче на 12V_Left — нижний. Номиналы R1, Rf и Rd определяют усиление: