Как собрать УМЗЧ своими руками. Какие схемы усилителей мощности звуковой частоты лучше использовать для самостоятельной сборки. На каких микросхемах и транзисторах можно собрать качественный УМЗЧ. Какие характеристики важны при выборе схемы УМЗЧ.

Что такое УМЗЧ и для чего он нужен

УМЗЧ (усилитель мощности звуковой частоты) — это электронное устройство, предназначенное для усиления электрических сигналов звуковой частоты до уровня, достаточного для нормальной работы акустических систем. УМЗЧ является ключевым элементом любой аудиосистемы, от его качества во многом зависит итоговое звучание.

Основные задачи УМЗЧ:

- Усиление слабого входного сигнала до уровня, необходимого для раскачки динамиков

- Минимизация искажений при усилении сигнала

- Обеспечение требуемой выходной мощности

- Согласование входного сопротивления с источником сигнала и выходного — с акустической системой

Качественный УМЗЧ должен обеспечивать линейное усиление во всем слышимом диапазоне частот (20 Гц — 20 кГц) с минимальными искажениями. От его характеристик напрямую зависит качество воспроизведения звука аудиосистемой.

Преимущества самостоятельной сборки УМЗЧ

Сборка УМЗЧ своими руками имеет ряд преимуществ по сравнению с покупкой готового устройства:

- Существенная экономия средств — самостоятельно собранный УМЗЧ обойдется в 2-3 раза дешевле готового аналога

- Возможность реализовать нужные характеристики и функционал

- Получение опыта и навыков в радиоэлектронике

- Удовольствие от создания работающего устройства своими руками

- Лучшее понимание принципов работы усилителя

- Возможность легкой модернизации и ремонта в будущем

При наличии базовых навыков пайки и чтения схем, собрать простой УМЗЧ под силу даже начинающему радиолюбителю. Более сложные конструкции потребуют определенного опыта.

Ключевые характеристики УМЗЧ

При выборе схемы УМЗЧ для самостоятельной сборки важно обращать внимание на следующие ключевые характеристики:

- Выходная мощность — определяет громкость звучания и возможность раскачки акустических систем

- Коэффициент нелинейных искажений — влияет на чистоту звука, не должен превышать 0.1%

- Диапазон воспроизводимых частот — должен быть не уже 20 Гц — 20 кГц

- Входная чувствительность — определяет уровень входного сигнала для достижения номинальной мощности

- Отношение сигнал/шум — влияет на слышимость фоновых шумов, должно быть не менее 80 дБ

- Демпинг-фактор — характеризует способность усилителя управлять динамиком, не менее 50

Также важны такие параметры как входное и выходное сопротивление, КПД, стабильность работы на комплексную нагрузку и др. Выбор оптимальных характеристик зависит от конкретной задачи и акустической системы.

Популярные схемы УМЗЧ для самостоятельной сборки

Существует множество схем УМЗЧ, подходящих для самостоятельной сборки. Рассмотрим наиболее популярные варианты:

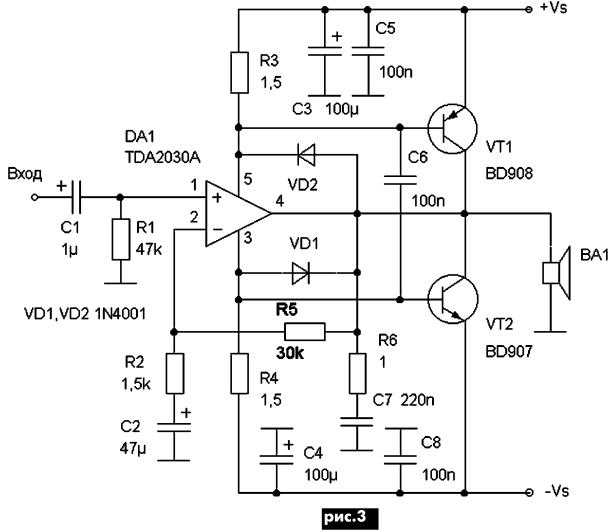

УМЗЧ на микросхеме TDA2030

Простая и надежная схема усилителя мощностью до 14 Вт на канал. Основные преимущества:

- Минимум внешних компонентов

- Встроенная защита от перегрузки и КЗ

- Низкий уровень искажений

- Широкий диапазон питающих напряжений

Отлично подходит для начинающих радиолюбителей. Коэффициент гармоник не превышает 0.1%.

УМЗЧ на микросхеме TDA2050

Усовершенствованная версия TDA2030 с увеличенной до 32 Вт выходной мощностью. Сохраняет все преимущества предшественника, обеспечивая при этом более высокую выходную мощность. Основные характеристики:

- Выходная мощность до 32 Вт на нагрузке 4 Ом

- Напряжение питания ±25 В

- Коэффициент гармоник 0.05%

- Полоса частот 20 Гц — 20 кГц

Схема отличается простотой и высоким качеством звучания. Подходит для построения бюджетных Hi-Fi усилителей.

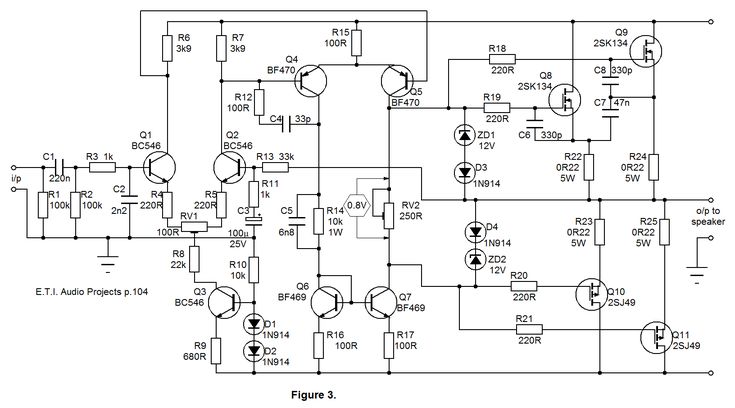

УМЗЧ на транзисторах по схеме Линна

Классическая транзисторная схема, обеспечивающая отличное качество звучания. Основные особенности:

- Высокая линейность

- Минимальные переходные искажения

- Широкая полоса пропускания

- Высокий демпинг-фактор

Схема сложнее в реализации, но обеспечивает превосходное качество звука. Подходит для построения Hi-End усилителей.

Выбор компонентов для сборки УМЗЧ

Правильный выбор компонентов критически важен для получения качественного УМЗЧ. Основные рекомендации:

- Использовать только новые качественные комплектующие от проверенных производителей

- Применять прецизионные резисторы с низким ТКС в цепях обратной связи

- Выбирать конденсаторы с низким ESR для цепей питания

- Использовать быстрые диоды Шоттки в выпрямителе блока питания

- Применять качественные электролитические конденсаторы аудиофильской серии

- Выбирать транзисторы с высоким коэффициентом усиления и граничной частотой

Особое внимание стоит уделить выбору выходных транзисторов — от них во многом зависит качество звучания усилителя. Рекомендуется использовать согласованные пары транзисторов.

Основные этапы сборки УМЗЧ своими руками

Процесс сборки УМЗЧ включает следующие основные этапы:

- Выбор и проработка принципиальной схемы

- Расчет и подбор номиналов компонентов

- Разработка печатной платы

- Закупка необходимых комплектующих

- Изготовление печатной платы

- Монтаж и пайка компонентов

- Настройка и проверка работоспособности

- Изготовление корпуса

- Окончательная сборка и тестирование

Важно тщательно выполнять каждый этап, не допуская ошибок и некачественной пайки. Это позволит собрать надежно работающий усилитель.

Настройка и тестирование собранного УМЗЧ

После сборки УМЗЧ необходимо выполнить его настройку и тестирование:

- Проверка монтажа на отсутствие коротких замыканий

- Установка тока покоя выходных транзисторов

- Проверка симметрии выходного напряжения

- Измерение коэффициента нелинейных искажений

- Снятие амплитудно-частотной характеристики

- Проверка работы защиты от перегрузки и короткого замыкания

- Тестирование на различных уровнях громкости

Для настройки и измерений потребуется базовый набор измерительных приборов — мультиметр, осциллограф, генератор НЧ сигналов. Это позволит добиться оптимальных параметров усилителя.

Типичные ошибки при сборке УМЗЧ своими руками

При самостоятельной сборке УМЗЧ новички часто допускают следующие ошибки:

- Использование некачественных или поддельных компонентов

- Неправильный расчет номиналов элементов схемы

- Ошибки при разводке печатной платы

- Некачественная пайка компонентов

- Неправильное подключение транзисторов и микросхем

- Отсутствие теплоотвода для мощных элементов

- Неверная настройка тока покоя выходных транзисторов

- Неправильный монтаж блока питания

Во избежание этих ошибок рекомендуется внимательно изучить теорию, использовать только проверенные схемы и качественные компоненты. При возникновении проблем стоит обратиться за помощью на тематические форумы.

Советы по улучшению звучания самодельного УМЗЧ

Для получения максимально качественного звучания самодельного УМЗЧ рекомендуется:

- Использовать качественные аудиофильские конденсаторы в сигнальном тракте

- Применять прецизионные резисторы с низким ТКС

- Тщательно прорабатывать топологию печатной платы

- Использовать отдельные обмотки трансформатора для каналов усилителя

- Применять массивный радиатор для эффективного охлаждения

- Использовать толстые провода для подключения динамиков

- Экранировать чувствительные цепи от наводок

- Применять качественные RCA разъемы с золотым покрытием

Также рекомендуется экспериментировать с различными схемотехническими решениями и компонентами для достижения желаемого звучания. Важно помнить, что в аудиотехнике мелочей не бывает.

|

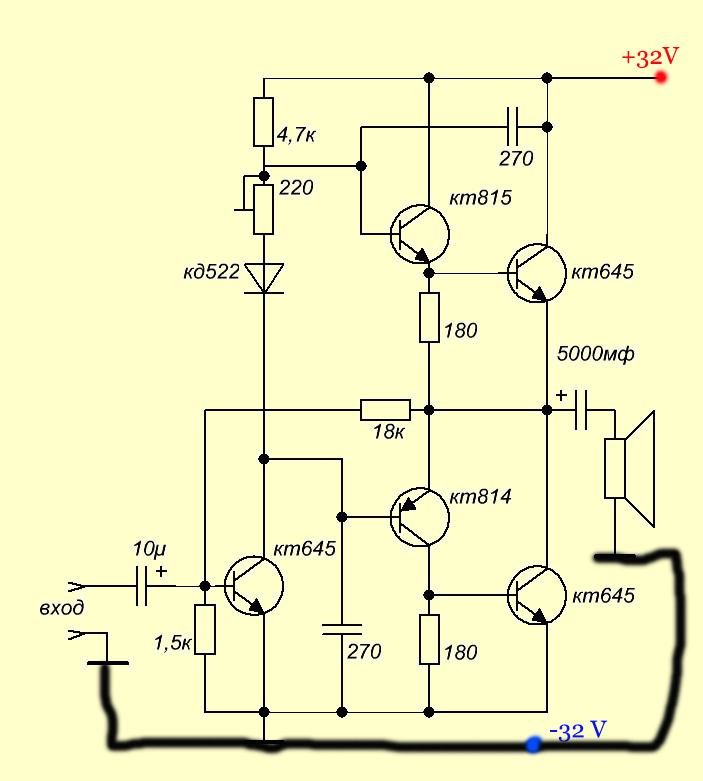

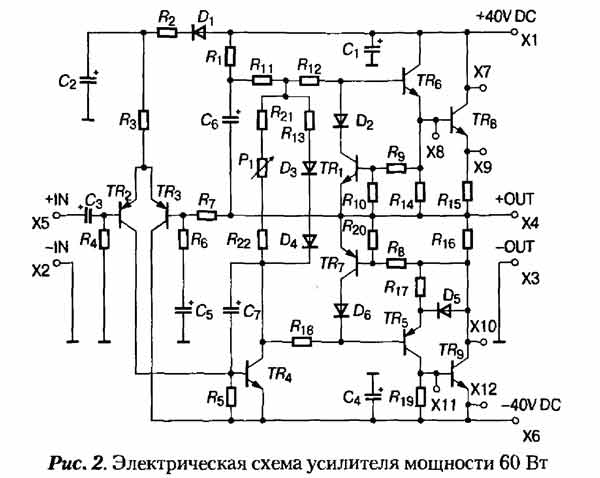

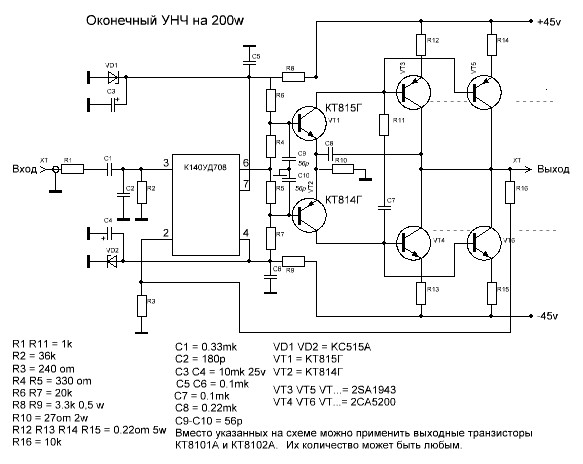

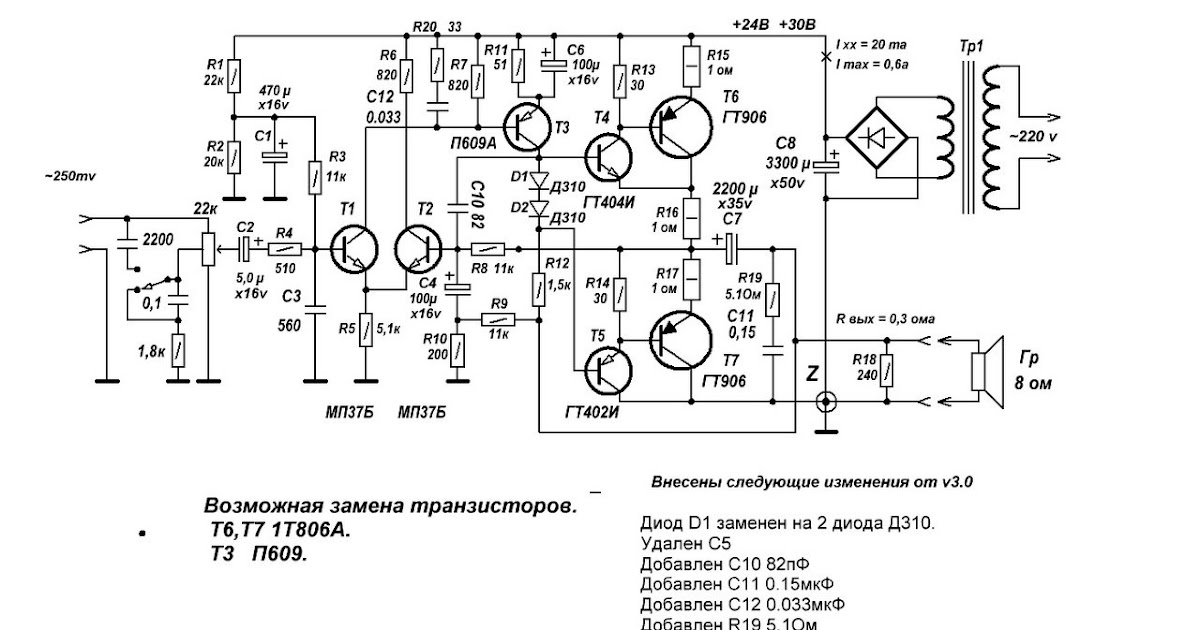

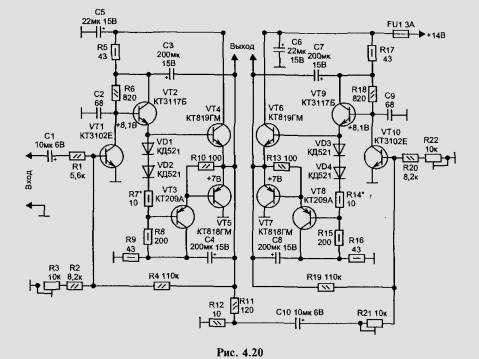

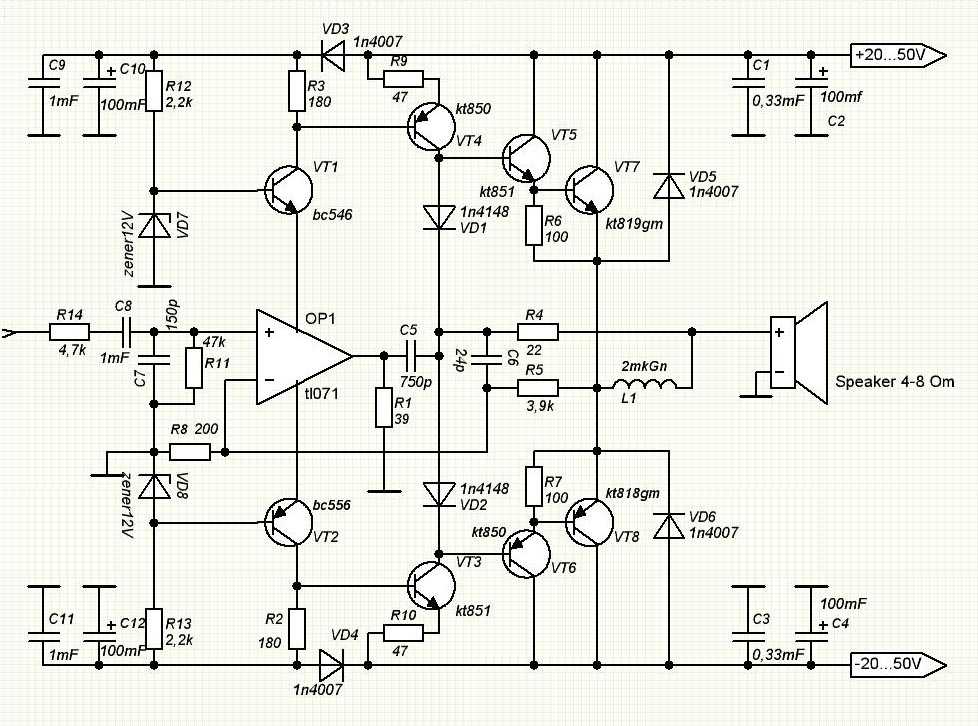

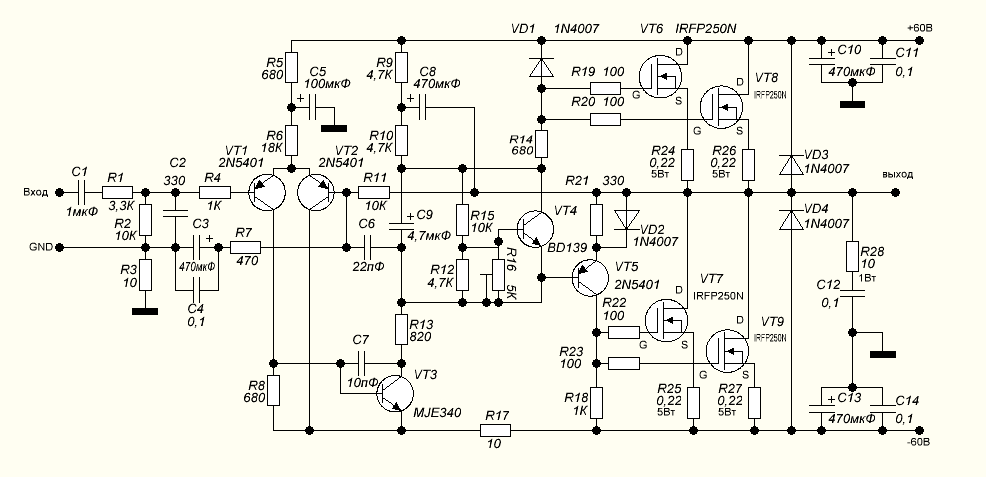

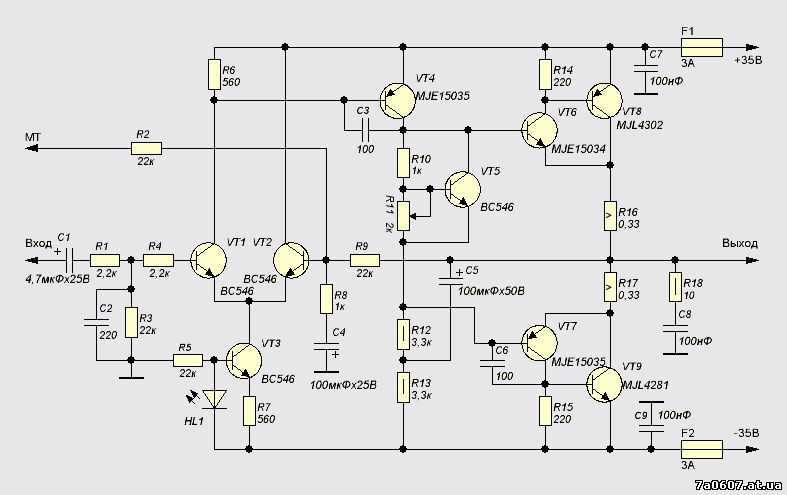

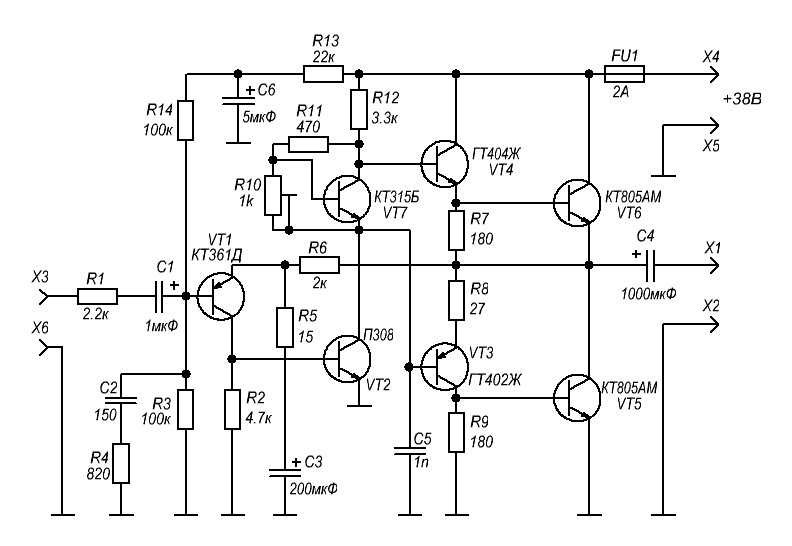

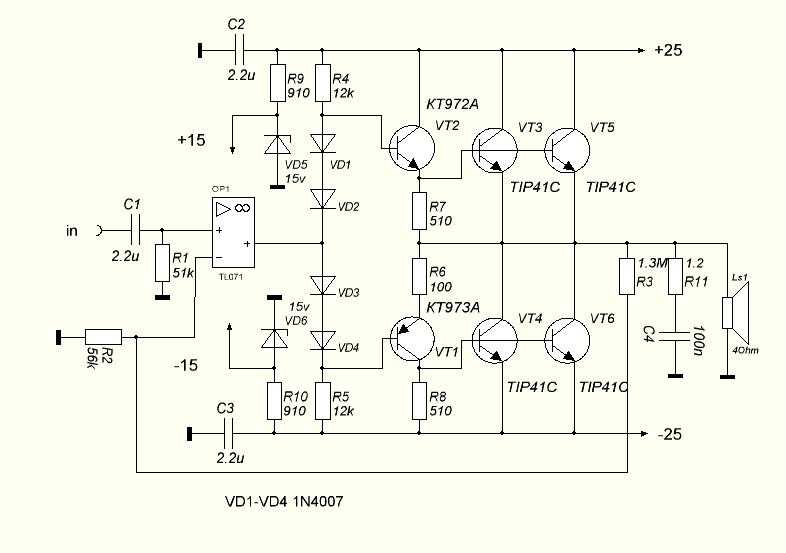

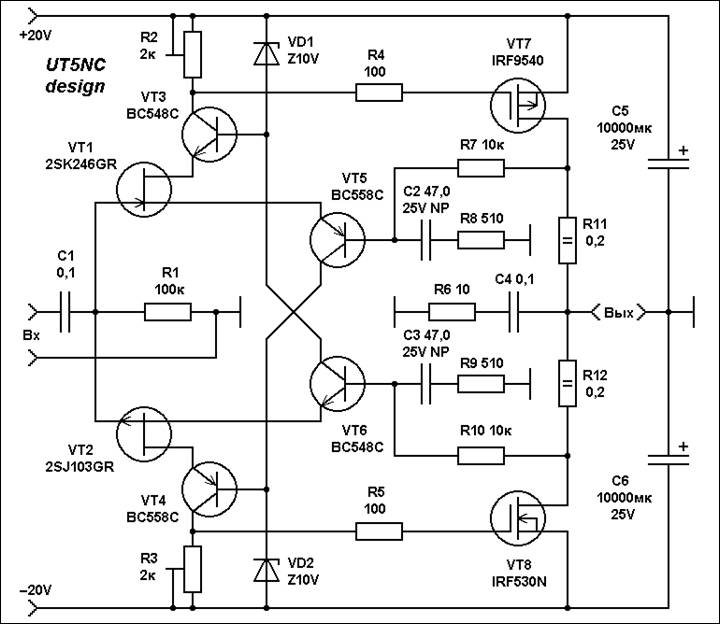

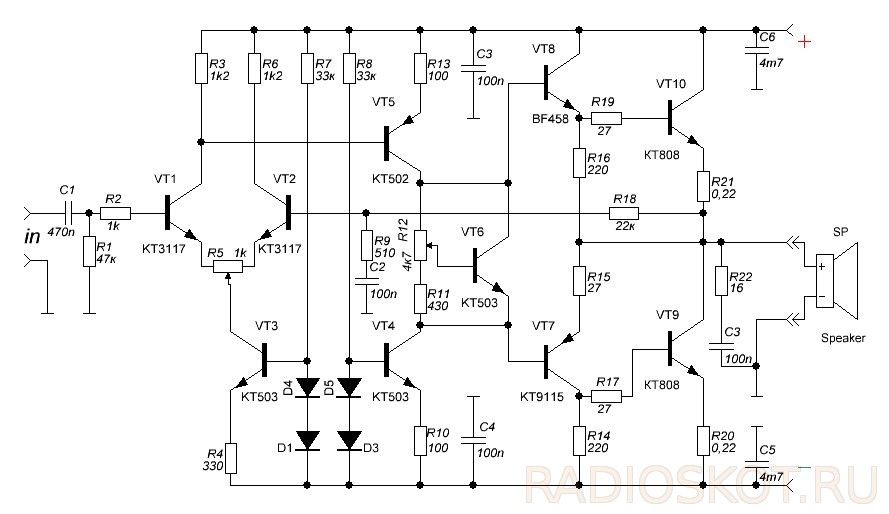

Представляем сборник самодельных УМЗЧ, которые были неоднократно проверены и зарекомендовали себя отличным звучанием и простотой настройки усилителя. Схема высококачественного умзч 200ВТ: Настройка УМЗЧ сводится к установке тока покоя. Выставляется он подстроечным резистором R15. Сначала выставляют минимальный ток покоя и дают усилителю поработать 15-20 минут на средней мощности. После этого закорачивают вход, отключают акустику и выставляют ток покоя в пределах 50-80 мА. Меряют его по спаду напряжения на резисторах R24 — R27, он должен лежать в пределах 0,22-0,36 В. Напряжение в правом и левом плече может немного отличаться. В схеме желательно использовать пленочные конденсаторы К73- 17 или импортные аналоги, С8, С12, С13 — можно керамику. Выходные и предвыходные транзисторы желательно подбирать попарно, ну хотя бы из одной партии. Схема качественного УМЗЧ на ОУ и транзисторах Его основные особенности — использование ОУ в малосигнальном режиме , что расширяет полосу частот сигналов, воспроизводимых без превышения скорости нарастания выходного напряжения ОУ; применение транзисторов выходного каскада в схеме с ОЭ, а предоконечного — с разделенной нагрузкой в цепях эмиттеров и коллекторов. Основные технические характеристики УМЗЧ: Номинальный диапазон частот …………………………… Гц 20…20000 Номинальная (максимальная) выходная мощность, Вт, на нагрузке сопротивлением, 4 Ом: …………………………………. 30(42) Коэффициент гармоник при номинальной мощности, %, не более, в номинальном диапазоне частот ……………………………………….0,01 Номинальное (максимальное) входное напряжение, В …………0,8(1) Входное сопротивление, кОм …………………………………………….. 47 Выходное сопротивление, Ом, не более …………………………. 0,03 ОУ DA1 питается через транзисторы VT1, VT2, которые снижают напряжения питания до требуемых значений.  Токи покоя транзисторов создают падения напряжения на резисторах R8 и R9, достаточные для обеспечения необходимого напряжения смещения на базах транзисторов VT3, VT4 и VT5, VT6. При этом напряжения смещения для транзисторов оконечного каскада выбраны такими (0,35…0,4 В), чтобы они оставались надежно закрытыми при повышении напряжения питания на 10…15% и перегреве на 60…80°С. Снимаются напряжения смещения с резисторов R12, R13, которые одновременно стабилизируют режим работы транзисторов предоконечного каскада и создают местные ООС по току. ФНЧ R3C2 и ФВЧ C3R10 с частотами среза в области 60 кГц предотвращают работу сравнительно низкочастотных транзисторов VT3 — VT6 на более высоких частотах во избежание их пробоя. Конденсаторы С4, С5 корректируют АЧХ предоконечного и оконечного каскадов, предотвращая их самовозбуждение при неудачном монтаже. Токи покоя транзисторов создают падения напряжения на резисторах R8 и R9, достаточные для обеспечения необходимого напряжения смещения на базах транзисторов VT3, VT4 и VT5, VT6. При этом напряжения смещения для транзисторов оконечного каскада выбраны такими (0,35…0,4 В), чтобы они оставались надежно закрытыми при повышении напряжения питания на 10…15% и перегреве на 60…80°С. Снимаются напряжения смещения с резисторов R12, R13, которые одновременно стабилизируют режим работы транзисторов предоконечного каскада и создают местные ООС по току. ФНЧ R3C2 и ФВЧ C3R10 с частотами среза в области 60 кГц предотвращают работу сравнительно низкочастотных транзисторов VT3 — VT6 на более высоких частотах во избежание их пробоя. Конденсаторы С4, С5 корректируют АЧХ предоконечного и оконечного каскадов, предотвращая их самовозбуждение при неудачном монтаже.Катушка L1 повышает стабильность работы УМЗЧ при значительной емкостной нагрузке. УМЗЧ питается от нестабилизированного выпрямителя. Он может быть общим для обоих каналов стереоусилителя, однако в этом случае емкость конденсаторов фильтра С8 и С9 необходимо увеличить вдвое, а диаметр провода вторичной обмотки трансформатора Т1 — в 1,5 раза.  Предохранмители включают в цепи питания каждого из усилителей. Кроме указанного на схеме, в УМЗЧ можно применить ОУ К140УД6Б, К140УД7А, К544УД1А, однако коэффициент гармоник на частотах выше 5 кГц возрастет в этом случае примерно до 0,3%.Большое значение имеет монтаж УМЗЧ, соединение его каналов с источником питания. Провода питания (+22 В, -22 В и общий) должны быть возможны более короткими (к каждому каналу они должны быть проложены отдельно) и достаточно большого сечения (при максимальной мощности 42 Вт — не менее 1,5 кв.мм). Проводами такого же сечения должны быть подключены акустические системы, а также цепи эмиттеров и коллекторов транзисторов оконечного каскада к плате УМЗЧ. Предохранмители включают в цепи питания каждого из усилителей. Кроме указанного на схеме, в УМЗЧ можно применить ОУ К140УД6Б, К140УД7А, К544УД1А, однако коэффициент гармоник на частотах выше 5 кГц возрастет в этом случае примерно до 0,3%.Большое значение имеет монтаж УМЗЧ, соединение его каналов с источником питания. Провода питания (+22 В, -22 В и общий) должны быть возможны более короткими (к каждому каналу они должны быть проложены отдельно) и достаточно большого сечения (при максимальной мощности 42 Вт — не менее 1,5 кв.мм). Проводами такого же сечения должны быть подключены акустические системы, а также цепи эмиттеров и коллекторов транзисторов оконечного каскада к плате УМЗЧ.Схема УМЗЧ на транзисторах Первый каскад усилителя мощности собран на ОУ А1. Входной сигнал поступает на инвертирующий вход ОУ через фильтр верхних частот (ФВЧ) R1C1R3 с частотой среза 20 кГц. Для того, чтобы этот параметр ФВЧ существенно не изменился, выходное сопротивление предварительного усилителя должно быть не более 200 Ом. Питать усилитель можно от любого двуполярного выпрямителя с емкостным фильтром, обеспечивающего выходное напряжение +-30 В при токе нагрузки 1 А. В усилителе можно использовать ОУ К140УД1Б с коэффициентом усиления напряжения не менее 2000. Транзисторы каскадного усилителя могут быть и иных, чем указано на схеме, типов, но обязательно с предельно допустимым напряжением эмиттер — коллектор не менее 30 В и граничной частотой не менее 40 МГц (в частности, вместо транзисторов ГТ321А можно применить кремниевые транзисторы КТ626 с индексами А, Б и В). Для улучшения симметричности плеч усилителя германиевые транзисторы в предоконечном и оконечном каскадах желательно заменить кремниевыми: вместо ГТ905А установить КТ814Г, а вместо ГТ806В — КТ816Г. Простой УМЗЧ на 50 ватт Выходная мощность на нагрузке сопротивлением 4 Ом, Вт: . Понравилась схема — лайкни! ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ УНЧ Смотреть ещё схемы усилителей УСИЛИТЕЛИ НА ЛАМПАХ УСИЛИТЕЛИ НА ТРАНЗИСТОРАХ

УСИЛИТЕЛИ НА МИКРОСХЕМАХ СТАТЬИ ОБ УСИЛИТЕЛЯХ

|

Блок питания для УМЗЧ своими руками

Усилитель мощности звуковых частот (УМЗЧ) – это фактически электрическое устройство, усиливающее электрические колебания в слышимом человеческим ухом диапазоне. Такие усилители могут сильно отличаться по принципу работы, а значит, и по параметрам питания.

Такие усилители могут сильно отличаться по принципу работы, а значит, и по параметрам питания.

С другой стороны, блоку питания не так важно, что к нему подключается – усилитель, приёмник или другой прибор. На первом месте, в любом случае, остаются потребляемая мощность (как показатель, отражающий соотношение выходного напряжения и силы тока) и падение показателей под нагрузкой. Поэтому блоки питания, как и любые другие вторичные источники, могут стабилизировать или выходной ток (источники тока), или напряжение (источники напряжения).

В зависимости от класса УМЗЧ и его пикового потребления по мощности может потребоваться та или иная схема питания.

В первую очередь выбор обусловлен диапазонами мощности:

- Для 30-60-ваттных усилителей будет достаточно классических трансформаторных блоков питания с диодным мостом и простейшим фильтром (из конденсатора). Как его рассчитать и сделать (со схемами) мы рассмотрели в этой статье.

- От 100 Вт и выше классический блок питания получается необоснованно громоздким.

Пример автомобильного преобразователя и мощного БП (до 500-1000 Вт) мы рассмотрели на примере импульсных БП для одноканальных систем здесь.

Пример автомобильного преобразователя и мощного БП (до 500-1000 Вт) мы рассмотрели на примере импульсных БП для одноканальных систем здесь.

Остался неохваченным только один вопрос – питание двуканальных акустических систем. На нём мы и остановимся подробнее ниже.

Блок питания УМЗЧ с раздельными каналами

Чисто теоретически, двуканальные системы могут легко питаться от одного источника (око которых речь шла выше). По факту так и есть в большинстве случаев. Однако, для высококачественных аудиосистем это неприемлемо.

Сама схема БП может выглядеть следующим образом.

Рис. 1. Сама схема БП

Все номиналы подробно освещены на схеме.

Такой БП разрабатывался специально для усилителей класса Hi-End. Его преимущество заключается в том, что использование отдельных трансформаторов для каждого плеча (канала) усиления, позволяет существенно снизить эффект подмагничивания сердечника, которое характерно для всех двухполупериодных схем выпрямления.

Здесь же питание становится заметно стабильнее.

Для более мощных потребителей можно организовать питание раздельных каналов идентичными усилителями на импульсных трансформаторах. Только в этом случае лучше избежать общего сердечника и собрать просто два одинаковых трансформатора.

БП на готовых трансформаторах

Наверное, самая большая проблема во всех мощных БП, особенно импульсных – намотка трансформаторов. Они требуют правильного расчёта, соблюдения технологии сборки, главное, опыта. А последний у обывателей – редкость.

Логичное решение – собрать схему на готовых трансформаторах. Например, на ТА196 или ТА163 (они не импульсные!).

БП с двухполупериодным полу-мостовым выпрямителем.

Рис. 2. Схема БП с двухполупериодным полу-мостовым выпрямителем

Указанный трансформатор можно легко заменить на аналоги с четырьмя одинаковыми вторичными обмотками (например из серий ТАН, ТН, ТПП или ТА).

Вариант с разными линиями питания (для предусилителя, для вентилятора и т. п.).

п.).

Рис. 3. Вариант схемы БП с разными линиями питания

Схема собирается на том же трансформаторе.

Автор: RadioRadar

|

Долгими зимними вечерами, когда телевизор и компьютер уже надоели, так и хочется сделать что-нибудь приятное и, может быть, полезное. Вот и приходят в голову разные бредовые, и не очень, мысли и идеи. 1. Биполярный блок питания . Трансформатор тороидальный. Вторичная обмотка намотана проводом сечением 1 мм на постоянные 35 В с нулевой точкой. 2. предусилитель. Для управления АЧХ применена 3-х полосная регулировка тембра по ВЧ, СЧ и НЧ с последующим усилением сигнала на старой и всеми любимой микросхеме К157УД2.

Как видно из схемы, этот темброблок только поднимает АЧХ, причем начиная с нуля, поэтому при минимальном значении «громкости» всех полос на его выходе будет отчетливо слышна полная тишина . Чтобы избежать этой неприятности, весь темброблок зашунтирован резисторами R*=150…470 кОм, величина которых определяет, насколько низким будет выходной сигнал при минимальных значениях всех регуляторов. Детали регулятора тембра R10, R11, R12 припаяны непосредственно плавающим монтажом к переменным резисторам. Далее сигналы поступают на вход левого и правого УНЧ и на фильтр низких частот для сабвуфера. После всего проделанного мы получили мультимедийный усилитель, который можно использовать с компьютером, DVD-бокс, с ним можно даже картошку копать, потому что дешево и сердито получилось! Я столяр и напрягся за 5 дней по 1-1,5 часа работы и на это ушло 20$. Усилок заработал почти сразу)). Ошибок в пломбах нет! Самовозбуждение отсутствует. 7. Рамка. Делал так: Согнул 2 листа железа, так чтобы один «заходил» в другой и снизу по углам 4 болтами, где ножки крепятся. Фальшпанель — оргстекло с 4-мя болтами по углам, под которой бумажная вставка со всеми надписями, напечатанными на лазерном принтере.

P.S. . Кстати, есть, в частности, схема усилителя А-6331 и тому подобное. Они построены на TDA2030, и были взяты мной за образец. Микросхемы TDA2030, TDA2040 и TDA2050, согласно даташиту, абсолютно идентичны по цоколевке (и только!). Так вот, путем несложной переделки можно «форсировать» такие усилки за пару часов, вот так: 1. 2. Также необходимо увеличить напряжение БП до макс. -+25В (если используется двухполярный источник питания), а суммарную емкость увеличить мин. 40000 мкФ (мин. 20000 мкФ на плечо). 3. Естественно, нада позаботиться о том, чтобы питание всех предусилителей и активных фильтров не превышало! допустимые значения по техпаспорту, иначе сдохнут и ухи не спросят. 4. Снять диоды с платы, они есть в самой 2050

|

Стабилизированные источники питания

Все электронное оборудование питается от источников постоянного тока. Для мобильного оборудования обычно используются аккумуляторы или гальванические батареи. Сейчас такой техники в руках и карманах предостаточно: это мобильные телефоны, фотоаппараты, планшетные компьютеры, различные измерительные приборы и многое другое.

Стационарная электроника — телевизоры, компьютеры, музыкальные центры и т.п. с питанием от сети переменного тока с использованием блоков питания. Здесь ни в коем случае не обойтись без батареек или маленьких батареек.

Электронные устройства часто не автономны и работают сами по себе. В первую очередь это встроенные электронные блоки, например, блок управления стиральной машиной или микроволновкой. Но и в этом случае электронные блоки имеют собственные блоки питания, чаще всего даже стабилизированные, да еще и с защитой, что позволяет защитить как сам блок питания, так и нагрузку, т.е. подключенный блок управления.

В первую очередь это встроенные электронные блоки, например, блок управления стиральной машиной или микроволновкой. Но и в этом случае электронные блоки имеют собственные блоки питания, чаще всего даже стабилизированные, да еще и с защитой, что позволяет защитить как сам блок питания, так и нагрузку, т.е. подключенный блок управления.

В конструкциях, разработанных радиолюбителями, всегда присутствует блок питания, если, конечно, эту конструкцию довести до конца, а не бросить на полпути. К сожалению, это случается довольно часто. Но в общем случае построение схемы состоит из нескольких этапов.

Среди них разработка принципиальной схемы, а также ее сборка и отладка на макетной плате. И только получив на макете требуемые результаты, приступают к разработке капитальной структуры. Именно тогда они разрабатывают печатные платы, корпус и блок питания.

В процессе экспериментов на макетной плате так называемые лабораторные блоки питания. Один и тот же блок приходится использовать для ввода в эксплуатацию самых разных конструкций, поэтому он должен обладать широкими возможностями.

Как правило, это блоки с регулировкой выходного напряжения и обеспечивающие достаточный ток. Иногда блок питания выдает несколько напряжений, такие блоки называются многоканальными. Примером может служить обычный компьютерный блок питания или двухполярный источник для мощного УМЗЧ.

Когда блок питания рассчитан на одно фиксированное напряжение, например 5В, неплохо предусмотреть защиту от превышения выходного напряжения: если пробьет транзистор выходного стабилизатора, то может пострадать цепь, которая от него питается.

Хотя такая защита не очень сложна, деталей всего несколько, в промышленных схемах ее почему-то не делают, и она встречается только в радиолюбительских конструкциях, да и то не во всех. Но, тем не менее, такие схемы защиты есть.

Если вы внимательно посмотрите на бытовые устройства, то заметите, что все электронные устройства питаются от напряжения стандартного диапазона. Это, в первую очередь, 5, 9, 12, 15, 24В. На основе этих значений выпускается ряд интегральных стабилизаторов с фиксированными напряжениями.

По внешнему виду эти стабилизаторы напоминают обычный транзистор в корпусе ТО-220 (аналог КТ819) или в корпусе Д-ПАК для поверхностного монтажа. Выходное напряжение 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 24В. Эти напряжения отражаются непосредственно в маркировке стабилизаторов, нанесенной на корпус устройства. Это может выглядеть примерно так: MC78XX или LM78XX.

В даташитах написано, что это трехвыводные стабилизаторы с фиксированным напряжением, как показано на рисунке 1.

Рисунок 1.

Схема включения предельно проста: припаяли всего три ножки и получили стабилизатор с нужным напряжением и выходным током от 1…2А. В зависимости от конкретного стабилизатора различаются токи, что следует отметить в документации. Кроме того, интегральные стабилизаторы имеют встроенную защиту от перегрева и защиту по току.

Первые две буквы обозначают фирму производителя, а вторые ХХ заменяются цифрами, показывающими напряжение стабилизации, иногда первые две буквы заменяются на одну. .. три или вообще не заменяются. Например, МС7805 обозначает стабилизатор с фиксированным напряжением 5В, а МС7812 такой же, но с выходным напряжением 12В.

.. три или вообще не заменяются. Например, МС7805 обозначает стабилизатор с фиксированным напряжением 5В, а МС7812 такой же, но с выходным напряжением 12В.

Кроме стабилизаторов с фиксированными напряжениями в интегральном исполнении имеются регулируемые стабилизаторы, например LT317A, типовая схема включения которых представлена на рисунке 2. Там же указаны пределы регулирования напряжения.

Рисунок 2. Типовая схема включения регулируемого стабилизатора LT317A

Иногда под рукой просто нет регулируемого стабилизатора, как решить эту проблему, можно ли обойтись без него? Ну нужно напряжение 7,5В и все! Получается, что регулятор с фиксированным напряжением легко превращается в регулируемый. Аналогичная схема включения показана на рис. 3.9.0004

Рисунок 3

Диапазон регулировки в этом случае начинается от фиксированного напряжения применяемого стабилизатора и ограничивается только величиной входного напряжения, естественно, за вычетом минимального падения напряжения на регулирующем транзисторе стабилизатора.

Если не нужно регулировать напряжение, а просто вместо 5В нужно получить, например, 10, просто убрать транзистор VT1 и все, что с ним связано, а вместо него включить стабилитрон с напряжением стабилизации 5В. Естественно, стабилитрон включается в непроводящую сторону: анод подключается к минусовой шине питания, а катод к выводу 8 (2) стабилизатора.

Обращает на себя внимание нумерация выводов трехопорного корпуса, показанная на рис. 3, а именно: 17, 8, 2! Откуда он взялся, кто его придумал, непонятно. Возможно это опять происки наших разработчиков, что бы ихние не догадались! Но такая распиновка используется, и с этим приходится мириться.

После рассмотрения интегральных стабилизаторов можно переходить к изготовлению блоков питания на их основе. Для этого нужно всего лишь найти подходящий трансформатор, дополнить его диодным мостом с электролитическим конденсатором и собрать все это в подходящем корпусе.

Лабораторный блок питания

Приступая к разработке лабораторного блока питания, следует определиться с его элементной базой, а проще говоря, из чего мы будем его делать. Самый простой способ собрать нужный блок на микросхеме LT317A или ее отечественном аналоге КР142ЕН12А(Б) — это регулируемые стабилизаторы напряжения.

Самый простой способ собрать нужный блок на микросхеме LT317A или ее отечественном аналоге КР142ЕН12А(Б) — это регулируемые стабилизаторы напряжения.

Вернемся к рисунку 2. На нем указано, что диапазон регулировки напряжения 1,25…25В. Максимально допустимое значение этого параметра до 1,25…37В, при входном напряжении 45В. Это максимально допустимое напряжение, поэтому лучше ограничиться диапазоном регулирования 25 вольт.

За максимальным током (1,5А) лучше не гнаться, поэтому будем исходить из расчета хотя бы на один ампер, а это ровно 75%. Ведь запас прочности должен быть всегда. Поэтому для такого блока питания вам понадобится выпрямитель с напряжением не менее 30…33В и током до 1А.

C схема выпрямителя показана на рисунке 4. Если ток потребления более одного ампера, стабилизатор следует дополнить внешними мощными транзисторами. Но это другая схема.

Рисунок 4. Схема выпрямителя

Расчет выпрямителя и трансформатора

В первую очередь следует подобрать диоды выпрямительного моста, их постоянный ток также должен быть не менее 1А, а лучше не менее 2А и более. Тут вполне подойдут диоды 1N5408 с прямым током 3А и обратным напряжением 1000В. Подойдут и отечественные диоды КД226 с любым буквенным индексом.

Тут вполне подойдут диоды 1N5408 с прямым током 3А и обратным напряжением 1000В. Подойдут и отечественные диоды КД226 с любым буквенным индексом.

Электролитический конденсатор фильтра тоже можно просто подобрать, воспользовавшись практическими рекомендациями: на каждый ампер выходного тока тысяча микрофарад. Если мы планируем ток не более 1А, то подойдет конденсатор емкостью 1000мкФ. Электролитические конденсаторы, в отличие от керамических, не терпят повышенных напряжений, поэтому их рабочее напряжение, которое должно быть выше реального напряжения в эта схема, всегда указывается в схемах.

Для разработанного блока питания необходим конденсатор 1000мкФ * 50В. Ничего страшного не будет, если конденсатор будет не 1000, а 1500…2000мкФ. Сам выпрямитель уже спроектирован. Теперь, как говорится, дело за малым: осталось рассчитать трансформатор.

В первую очередь следует определить мощность трансформатора. Это делается с учетом мощности нагрузки. Если выходной ток стабилизатора 1А, а входное напряжение стабилизатора 32В, то потребляемая от вторичной обмотки трансформатора мощность P=U*I=32*1=32Вт.

Какой трансформатор потребуется при такой мощности вторичной цепи? Все зависит от КПД трансформатора, чем больше габаритная мощность, тем выше КПД. Также на этот параметр влияет качество и конструкция трансформаторного железа. Таблица, представленная на рисунке 5, поможет примерно определиться с этим вопросом.

Рисунок 5

Чтобы узнать общую мощность трансформатора, мощность во вторичной обмотке необходимо разделить на КПД трансформатора. Предположим, что в нашем распоряжении имеется обычный трансформатор с Ш-образным железом, обозначенный в таблице как «бронированный штампованный». Расчетная мощность проектируемого блока питания 32Вт, тогда мощность трансформатора 32/0,8=40Вт.

Как было написано чуть выше, для разработанного блока питания требуется постоянное напряжение 30…33В. Тогда напряжение вторичной обмотки трансформатора будет 33/1,41=23,404В.

Это позволяет выбрать стандартный трансформатор с напряжением вторичной обмотки на холостом ходу 24В.

Чтобы не усложнять расчеты, здесь не учитываются падение напряжения на диодах моста и вторичное сопротивление вторичной обмотки. Достаточно сказать, что при токе 1А диаметр вторичного провода обычно принимают не менее 0,6 мм.

Такой трансформатор можно выбрать из унифицированных трансформаторов серии ТПП. Мощность трансформатора может быть более 40Вт, это только повысит надежность блока питания, хотя и немного увеличит его вес. Если трансформатор ТПП купить не удалось, то можно просто перемотать вторичную обмотку трансформатора подходящей мощности.

Если требуется двухполярный регулируемый блок питания, то его можно собрать по схеме, представленной на рисунке 6. Для этого понадобится стабилизатор отрицательного напряжения КР142ЕН18А или LM337. Схема его включения очень похожа на КР142ЕН12А.

Рисунок 6. Схема двухполярного регулируемого блока питания

Совершенно очевидно, что для питания такого стабилизатора потребуется двухполярный выпрямитель. Проще всего это сделать на трансформаторе со средней точкой и диодным мостом, как показано на рисунке 7.

Рисунок 7. Схема двухполярного выпрямителя

Конструкция блока питания произвольная. Сам выпрямитель и плату стабилизатора можно собрать на отдельных платах или на одной. Микросхемы следует устанавливать на радиаторы площадью не менее 100 квадратных сантиметров. Если вы хотите уменьшить размеры радиаторов, то можете применить принудительное охлаждение с помощью небольших компьютерных кулеров, которых сейчас в продаже предостаточно.

Несколько усовершенствованная схема включения стабилизатора показана на рисунке 8.

Рисунок 8 Типовая схема включения КР142ЕН12А

Защитные диоды VD1, VD2 типа 1N4007 предназначены для защиты микросхемы от пробоя в случае, когда выходное напряжение превышает входное напряжение . Такая ситуация может произойти при выключении микросхемы. Поэтому емкость электролитического конденсатора С2 не должна быть больше емкости электролитического конденсатора на выходе диодного моста.

Конденсатор Cadj, подключенный к клемме управления, значительно снижает пульсации на выходе стабилизатора.

Со входом усилителя мощности его необходимо соединить через электролитический конденсатор емкостью 10 мкФ. Следующий каскад — двухтактный каскадный (ОЭ — ОБ) усилитель с частотой среза 4,7 МГц на транзисторах V6, V5 и V7, V4. Он выполняет функции фазоинвертора и генератора стабильных токов смещения для транзисторов подоконечного каскада. Последний выполнен на транзисторах разной структуры V8, V9 и охвачен местными ООС по току (резисторы R12, R13 в цепях эмиттеров). Термостабилизирующее действие этих ООС вместе с питанием базовых цепей транзисторов V8, V9 стабильными токами смещения определяет высокую температурную стабильность усилителя в целом. Ток покоя транзисторов V8, V9 — около 30 мА (при +60°С он увеличивается до 50 мА.) Частота среза этого каскада — 130 кГц. Выходная каскад (V10, V11) представляет собой эмиттерный повторитель с частотой среза около 1402 кГц. Поскольку транзисторы этой ступени, как уже говорилось, работают без начального смещения, то для снижения неизбежных в режиме В искажений типа «ступенька» введен резистор R14, который при малых уровнях сигнала (когда транзисторы V10, V11 закрыты) соединяет нагрузку с выходом линейного предоконечного каскада.

Со входом усилителя мощности его необходимо соединить через электролитический конденсатор емкостью 10 мкФ. Следующий каскад — двухтактный каскадный (ОЭ — ОБ) усилитель с частотой среза 4,7 МГц на транзисторах V6, V5 и V7, V4. Он выполняет функции фазоинвертора и генератора стабильных токов смещения для транзисторов подоконечного каскада. Последний выполнен на транзисторах разной структуры V8, V9 и охвачен местными ООС по току (резисторы R12, R13 в цепях эмиттеров). Термостабилизирующее действие этих ООС вместе с питанием базовых цепей транзисторов V8, V9 стабильными токами смещения определяет высокую температурную стабильность усилителя в целом. Ток покоя транзисторов V8, V9 — около 30 мА (при +60°С он увеличивается до 50 мА.) Частота среза этого каскада — 130 кГц. Выходная каскад (V10, V11) представляет собой эмиттерный повторитель с частотой среза около 1402 кГц. Поскольку транзисторы этой ступени, как уже говорилось, работают без начального смещения, то для снижения неизбежных в режиме В искажений типа «ступенька» введен резистор R14, который при малых уровнях сигнала (когда транзисторы V10, V11 закрыты) соединяет нагрузку с выходом линейного предоконечного каскада.

….. 60

….. 60 ..0,25 Вт.

..0,25 Вт.

Как вариант сразу отпало использование корпуса от сгоревшего Одиссея У-010, из-за размера того корпуса с маленькой тумбочкой (460х360х120). Хотелось бы что-то более компактное. Сначала смотрел в сторону алюминиевых корпусов, но быстро отказался от этой идеи из-за цены этих самых корпусов. Те что понравились от 100$, которые никак не вписываются в «бюджетный усилитель». Поэтому был выбран промежуточный вариант «временного» самого дешевого корпуса, в котором он простоял где-то 6 месяцев. Этот чехол был «Z16 Black» (легко нашел в гугле по этому запросу).

Как вариант сразу отпало использование корпуса от сгоревшего Одиссея У-010, из-за размера того корпуса с маленькой тумбочкой (460х360х120). Хотелось бы что-то более компактное. Сначала смотрел в сторону алюминиевых корпусов, но быстро отказался от этой идеи из-за цены этих самых корпусов. Те что понравились от 100$, которые никак не вписываются в «бюджетный усилитель». Поэтому был выбран промежуточный вариант «временного» самого дешевого корпуса, в котором он простоял где-то 6 месяцев. Этот чехол был «Z16 Black» (легко нашел в гугле по этому запросу).

После подключения можно проверить напряжение на выходах выпрямителя. Между + и — должно быть от 42 до 50 В в зависимости от напряжения в сети. Между «+» и землей, а также землей и «-» должны быть одинаковые значения. Если у вас нет ни одного из элементов для выпрямителя, то не торопитесь, так как разбираемся с платой усилителя, поедем на радиорынок брать все кучей. Список всех элементов будет далее по тексту.

После подключения можно проверить напряжение на выходах выпрямителя. Между + и — должно быть от 42 до 50 В в зависимости от напряжения в сети. Между «+» и землей, а также землей и «-» должны быть одинаковые значения. Если у вас нет ни одного из элементов для выпрямителя, то не торопитесь, так как разбираемся с платой усилителя, поедем на радиорынок брать все кучей. Список всех элементов будет далее по тексту.

Возле радиаторов желательно также сделать вентиляционные отверстия. Я перестраховался и поставил другой кулер, который оказался бесполезным, усилитель не сильно греется даже на максимальной громкости. Включаю только когда усилитель работает на улице летом.

Возле радиаторов желательно также сделать вентиляционные отверстия. Я перестраховался и поставил другой кулер, который оказался бесполезным, усилитель не сильно греется даже на максимальной громкости. Включаю только когда усилитель работает на улице летом.

У одного такая идея появилась не сразу. Дело в том, что акустика на моем компьютере Microlab A-6331 хоть и работает исправно и красиво, но не полностью удовлетворяет мой слух своим звучанием. В частности, высоких частот явно не хватает, средние частоты не дают характерной «пространственности» звука, а мощности как-то не хватает для моих лабуховских требований. В общем было решено сделать любительский недорогой усилитель мультимедиа мощностью 2х25 ватт + сабвуфер 50 ватт + тыл. Порывшись пару дней в интернете, за основу была взята микросхема TDA2050, по отзывам очень хорошая альтернатива таким усилителям. Также было решено использовать в качестве предусилителей хорошо зарекомендовавшие себя К157УД2. Кому-то может показаться, что все это устаревший материал, и все это баловство, тогда отвечу, мне наплевать — я преследую цель ЦЕНА-КАЧЕСТВО, лучшего решения не найти. Итак, вытрите медсестру и вперед:

У одного такая идея появилась не сразу. Дело в том, что акустика на моем компьютере Microlab A-6331 хоть и работает исправно и красиво, но не полностью удовлетворяет мой слух своим звучанием. В частности, высоких частот явно не хватает, средние частоты не дают характерной «пространственности» звука, а мощности как-то не хватает для моих лабуховских требований. В общем было решено сделать любительский недорогой усилитель мультимедиа мощностью 2х25 ватт + сабвуфер 50 ватт + тыл. Порывшись пару дней в интернете, за основу была взята микросхема TDA2050, по отзывам очень хорошая альтернатива таким усилителям. Также было решено использовать в качестве предусилителей хорошо зарекомендовавшие себя К157УД2. Кому-то может показаться, что все это устаревший материал, и все это баловство, тогда отвечу, мне наплевать — я преследую цель ЦЕНА-КАЧЕСТВО, лучшего решения не найти. Итак, вытрите медсестру и вперед:  Планировалось использовать 4 микросхемы, поэтому в каждом плече должна быть как минимум одна емкость! 20000 мкФ (чем больше — тем лучше), зашунтированных пленочным конденсатором. Диодный мост на диодах 5А. Простая схема:

Планировалось использовать 4 микросхемы, поэтому в каждом плече должна быть как минимум одна емкость! 20000 мкФ (чем больше — тем лучше), зашунтированных пленочным конденсатором. Диодный мост на диодах 5А. Простая схема:

Можно взять усилок сделанный на TDA2030 и тупо! заменить микросхемы в нем на TDA2050. Также обратите внимание на номиналы электролитов! — не ниже 25В и менять при необходимости.

Можно взять усилок сделанный на TDA2030 и тупо! заменить микросхемы в нем на TDA2050. Также обратите внимание на номиналы электролитов! — не ниже 25В и менять при необходимости.  Усилитель построен на одной интегральной схеме TDA2050, которая предназначена для использования в качестве аудиоусилителя класса Hi-Fi. Он будет работать в диапазоне питающих напряжений от +/-4,5 до +/-25 В. Выходная мощность около 30 Вт, КПД около 65%. Однако стоит отметить, что для сохранения стабильности коэффициент усиления контура должен быть не менее 24 дБ. Усилитель рассчитан на полочные колонки Klipsch RB-51. Динамики 8 Ом, чувствительность 92 дБ. Усилитель может управлять большинством линейных источников, таких как mp3-плеер, проигрыватель компакт-дисков, тюнер и т. д. Небольшая микросхема TDA2050 может воспроизводить очень хороший звук. Прежде чем мы начнем, я предлагаю вам взглянуть на таблицу данных, особенно если вы хотите внести некоторые изменения, чтобы соответствовать вашей стереосистеме.

Усилитель построен на одной интегральной схеме TDA2050, которая предназначена для использования в качестве аудиоусилителя класса Hi-Fi. Он будет работать в диапазоне питающих напряжений от +/-4,5 до +/-25 В. Выходная мощность около 30 Вт, КПД около 65%. Однако стоит отметить, что для сохранения стабильности коэффициент усиления контура должен быть не менее 24 дБ. Усилитель рассчитан на полочные колонки Klipsch RB-51. Динамики 8 Ом, чувствительность 92 дБ. Усилитель может управлять большинством линейных источников, таких как mp3-плеер, проигрыватель компакт-дисков, тюнер и т. д. Небольшая микросхема TDA2050 может воспроизводить очень хороший звук. Прежде чем мы начнем, я предлагаю вам взглянуть на таблицу данных, особенно если вы хотите внести некоторые изменения, чтобы соответствовать вашей стереосистеме.  Если вам не нужен выход для наушников, вы можете удалить переключатель и резистор.

Если вам не нужен выход для наушников, вы можете удалить переключатель и резистор.

Выход на динамик через 4-мм разъем типа «банан». Обратите внимание, что входные разъемы, динамик и соединительные клеммы изолированы от корпуса с помощью прилагаемых нейлоновых прокладок. Радиаторы расположены на задней панели корпуса. Размер каждого радиатора 50 х 90 мм. Прорезал в корпусе отверстие, чтобы TDA2050 можно было установить прямо на радиатор. Обратите внимание, что микросхема TDA2050 должна быть изолирована от земли (корпуса), а минусовой потенциал находится на металлическом выводе ТО-220. Если этого не сделать, микроконтроллер сгорит после подачи питания. Для изоляции можно использовать кремневые или слюдяные блоки и не забыть прокладки под крепежный винт, которыми микроконтроллер крепится к радиатору. После установки проверьте отсутствие контакта между микроконтроллером, радиатором и корпусом (массой). Также для обеспечения хорошего термоконтакта нужно использовать термопасту.

Выход на динамик через 4-мм разъем типа «банан». Обратите внимание, что входные разъемы, динамик и соединительные клеммы изолированы от корпуса с помощью прилагаемых нейлоновых прокладок. Радиаторы расположены на задней панели корпуса. Размер каждого радиатора 50 х 90 мм. Прорезал в корпусе отверстие, чтобы TDA2050 можно было установить прямо на радиатор. Обратите внимание, что микросхема TDA2050 должна быть изолирована от земли (корпуса), а минусовой потенциал находится на металлическом выводе ТО-220. Если этого не сделать, микроконтроллер сгорит после подачи питания. Для изоляции можно использовать кремневые или слюдяные блоки и не забыть прокладки под крепежный винт, которыми микроконтроллер крепится к радиатору. После установки проверьте отсутствие контакта между микроконтроллером, радиатором и корпусом (массой). Также для обеспечения хорошего термоконтакта нужно использовать термопасту.  На мой слух, TDA2050 выдает очень хороший звук, который может конкурировать со звуком различных качественных усилителей. Усилитель способен воспроизводить глубокие басы, четкие средние частоты с широкой звуковой амплитудой и четкие, но не слишком резкие высокие частоты. По сравнению с 20-ваттным, этот работает заметно мощнее.

На мой слух, TDA2050 выдает очень хороший звук, который может конкурировать со звуком различных качественных усилителей. Усилитель способен воспроизводить глубокие басы, четкие средние частоты с широкой звуковой амплитудой и четкие, но не слишком резкие высокие частоты. По сравнению с 20-ваттным, этот работает заметно мощнее.